Ранненеолитическое святилище в правобережном Прииртышье

Автор: Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С., Кобелева Л.С., Селин Д.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

Публикуются результаты комплексного исследования уникального святилища в Барабинской лесостепи, которое представляет собой своеобразный архитектурный ансамбль, состоящий из ровика, оконтуривающего сакральное пространство, и системы ям с разнообразными прикладами культового характера. Наличие углублений на дне ровика позволяет предполагать, что изначально конструкцию дополняли деревянные сооружения. В статье дается описание особенностей объектов. Охарактеризован вещественный комплекс, содержащий изделия хозяйственно-бытового, производственного и ритуального назначения. На основе стратиграфических наблюдений и серии радиоуглеродных дат сделан вывод об относительной и абсолютной хронологии комплекса. Объект датирован ранненеолитическим временем (в пределах VII-VI тыс. до н.э.) и отнесен к барабинской культуре. Проведены параллели с мезолитическими и неолитическими святилищами и культовыми комплексами, которые соответствуют таежной зоне Евразии.

Западная сибирь, прииртышье, ранний неолит, барабинская культура, ритуальные комплексы, первобытное искусство

Короткий адрес: https://sciup.org/145146528

IDR: 145146528 | УДК: 902/903 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.2.013-027

Текст научной статьи Ранненеолитическое святилище в правобережном Прииртышье

Благодаря открытию и исследованию в 2015–2017 гг. поселенческого комплекса с хозяйственными объектами на памятнике Тартас-1 (Венгеровский р-н Новосибирской обл.) [Molodin et al., 2021], анализу обнаруженного материала, получению серии радиоуглеродных дат [Молодин, Ненахов, Мыльникова и др., 2019; Молодин, Райнхольд, Мыльникова и др., 2018] и выявлению подобных объектов в окрестностях урочища Таи на территории Венгеровского р-на Новосибирской обл. (рис. 1), была выделена барабинская культура эпохи раннего неолита [Молодин, Кобелева, Мыльникова, 2017; Молодин, Мыльникова, Кобелева и др., 2020]. Обнаружение в этом же микрорайоне аналогичных материалов на памятниках Венгерово-2 [Molodin et al., 2021; Myl’nikova, 2021], Автодром-2/2 [Бобров, Марочкин, Юракова, 2012] и Старый Московский Тракт-5 [Бобров и др., 2019]* подтвердило ее существование. Все указанные поселенческие комплексы сосредоточены по обеим незатопляемым высоким террасам урочища Таи**.

Помимо поселений эпохи раннего и позднего неолита и могильников позднего неолита***, на левой террасе урочища, в месте скопления археологических комплексов других эпох, прежде всего ранней – развитой бронзы и раннего железного века, обнаружен и полностью исследован раскопками необычный археологический памятник, интерпретируемый нами как святилище эпохи раннего неолита. Это своеобразный архитектурный ансамбль, включающий ровик, огораживающий сакральное пространство, и систему ям с разнообразными прикладами – жертвоприношениями. Под святилищем в данном случае имеются в виду особые постройки или «целые огороженные участки земли», на которых могут быть различные сооружения. Такие комплексы, предназначенные для различных мистерий иррационального толка, по мнению С.А. Токарева, известны почти у всех древних народов [1969, с. 612]. Напомним, что на севере Европы имеются относящиеся к периодам мезолита и раннего неолита святилища с особым «шаманским» комплексом [Крайнов, 1992а, с. 6], позволяющие судить о мифологической и сакральной сущности этого явления.

Ровик был зафиксирован в ходе магнитной съемки террасы [Дядьков и др., 2017; Парцингер и др., 2016], но на снимке объект читался только частично, и его планиграфия не была понятна. Однако уже в самом начале исследования данной части памятника Усть-Тартас-1 (рис. 2, участок раскопа 2018 г.) стало ясно, что это незаурядное по конструкции сооружение. В ходе трехлетних стационарных раскопок (2018–2020 гг.) объект был полностью изучен. Оказалось, что архитектурный ансамбль обладает ярко выраженными рельефными признаками. Во время функционирования конструкцию, возможно, дополняли деревянные сооружения. В периоды позднего неолита, ранней и развитой бронзы место, на котором располагалось святилище, использовалось для устройства погребальных комплексов (ар-тынская, усть-тартасская, одиновская и кротовская культуры). Это, с одной стороны, несколько затрудняло первоначальное «прочтение» ранненеолитического комплекса, но, с другой, – позволяло на основе стратиграфических наблюдений составить представление об относительной хронологии объектов и отнести ансамбль к периоду раннего неолита. В настоящее время имеются радиоуглеродные даты для объектов собственно святилища, подтверждающие его хронологическую позицию.

Рис. 1. Памятники барабинской культуры раннего неолита.

1 – Тартас-1; 2 – Автодром-2; 3 – Старый Московский Тракт-5; 4 – Венгерово-2; 5 – Усть-Тартас-1.

Рис. 2. Фото участков раскопов после выборки заполнения. Красным выделено место расположения ямы 148–149 с прикладом.

Цель данной работы – введение в научный оборот новых материалов барабинской культуры эпохи раннего неолита и их интерпретация в контексте святилища.

Характеристика комплекса и результаты исследований

Комплекс находится на краю надпойменной террасы, достигающей в этом месте высоты ок. 8 м над уровнем затопляемой части урочища Таи. Отсюда открывается панорама на широкую пойму, особенно впечатляющая в период максимального обводнения.

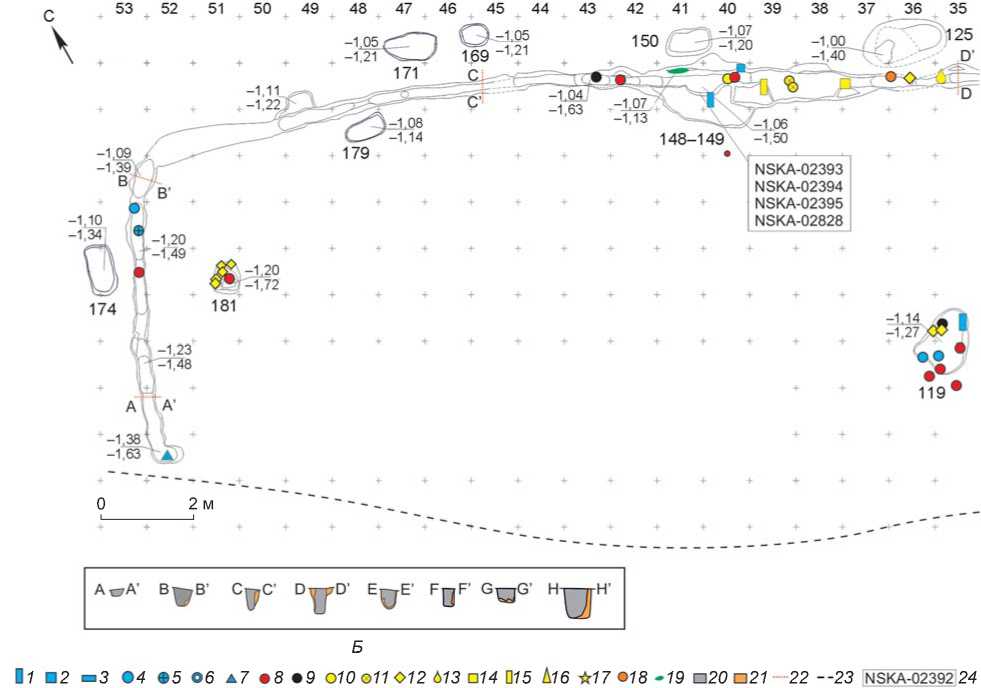

Ровик представлял собой П-образное сооружение со слегка выгнутой длинной стороной и хорошо выраженными углами (рис. 2, 3). Его длина в восточной части 8,8 м, в северной – 36,3, в западной – 6,6 м. В восточной части ровик заканчивался ямой на краю склона. В западной части конец ровика резко изгибался внутрь сакральной площадки и заканчивался небольшим углублением, между которым и современным краем террасы был узкий проход. Площадь участка, который огибал ровик, достигала ок. 320 м2.

Ширина ровика от 0,2 до 0,5 м. В кв. И-Л/39’-42’ она составляет 1,5 м – это самое широкое место сооружения. Именно зде сь был обнаружен представительный приклад. В западной и восточной частях к ровику вплотную примыкают ямки, не содержащие каких-либо находок*.

Стенки ровика в основном отвесные, в некоторых местах наклонные; в верхней части имеются невысокие ступеньки. На отдельных участках противоположные стенки часто различаются по углу наклона к ос- нованию. На дне ровика на определенном расстоянии друг от друга (0,32–0,8 м) находятся углубления разного размера (рис. 3).

Глубина на разных отрезках ровика варьирует от 0,16 до 0,54 м. Если же уче сть мощность погребенной почвы, с уровня которой сооружался ровик, то его реальная глубина от 0,31 м до 0,89 м.

Рельефно выраженный ровик, возможно, оконтури-вал архитектурное сооружение, на территории которого происходили ритуальные действия, в частности, связанные с размещением на святилище жертвоприношений.

К архитектурному ансамблю относятся многочисленные специально созданные ямы. Их размещение, очевидно, зависело от ориентации ровика. Серия ям была сооружена вдоль ровика за пределами огороженной сакральной части (рис. 3). Ямы расположены цепочкой друг за другом. В плане они чаще всего овальные или подпрямоугольные, с закругленными углами, значительно реже – округлые. По длинной оси эти ямы, как правило, соответствуют направлению ровика. В ряде ям, расположенных с внешней стороны ровика, также имелись находки, связанные с жертвоприношениями. Следует подчеркнуть, что в западной части ровика количество ям во много раз меньше, чем в центральной и особенно в восточной.

Вдоль восточного сегмента ровика зафиксированы восемь ям (19, 20, 35–37, 57–59)*, вдоль северного – 11 объектов, совпадающих по ориентации с направлением ровика (125, 127–129, 132, 133, 134А, 136, 150, 169, 171). Некоторые из последних также содержали приклады. В западной части ровика, с его внешней стороны, располагалась одна яма – 174, ориентированная также по направлению этой части ровика.

*Следует иметь в виду, что изначально в эти ямки могла быть помещена не сохранившаяся до наших дней органика, например, мясо животных, растительная пища.

Значительная доля ям находилась на внутренней площадке, огороженной ровиком. В восточной части площадки были сконцентрированы 12 ям. При этом ямы 17, 27, 28, 30 были сооружены рядом с ровиком и ориентированы по направлению восточного и северного сегментов ровика. Ямы 18, 24, 29, 32, 33, 34, 40, 42 плотной группой сосредоточены в восточной части сакральной площадки. Ориентация их неустойчива.

Ямы 130, 142, 156, 179 находились вдоль северной стенки ровика с его внутренней стороны, а яма 181 – у западного сегмента ровика. Яма 85 выявлена в восточной части сакрального пространства. Наибольшая по площади яма 119 расположена в центральной части. Во многих ямах имелись находки, в т.ч. фрагменты ранненеолитической керамики, позволившие отнести объекты к данному периоду.

Особое ме сто среди ям с прикладами занимает яма 148–149 (рис. 3). Она значительных размеров (1,5 × 2,3 × 0,49 м), сопряжена с ровиком – находится непосредственно в нем. Именно в этой яме обнаружен набор из 92 разнообразных предметов явно сакрального назначения.

Кроме ям с прикладами на территории святилища, обнесенного ровиком, преимущественно в восточной половине в культурном слое выявлены отдельные предметы, также связанные со святилищем.

В ровике, во всех трех его частях, найдены разнообразные артефакты. Они залегали на разной глубине по отдельности или в скоплениях.

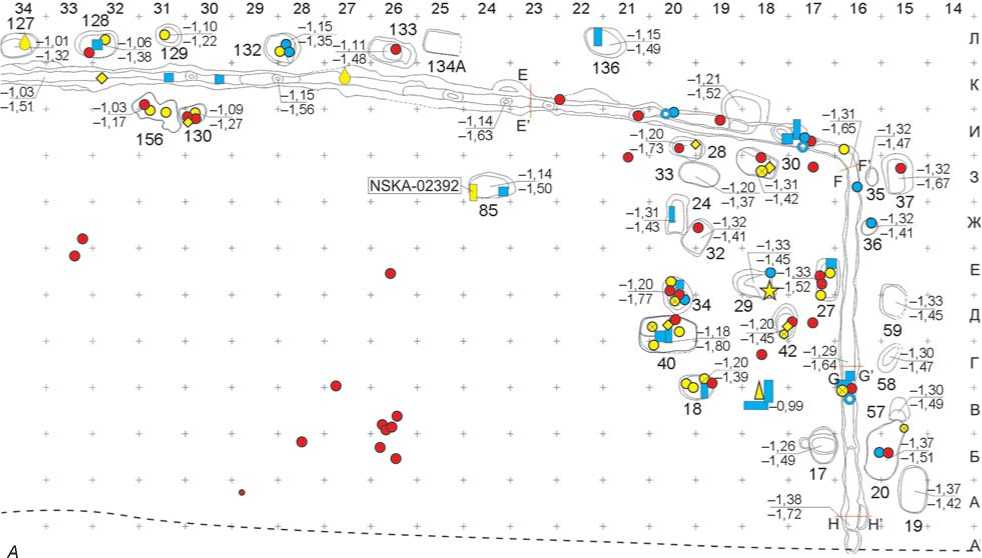

Прежде всего следует охарактеризовать керамический комплекс , состоящий из 68 фрагментов (рис. 4, 1–14 ), которые встречались повсеместно. Это в основном мелкие фрагменты стенок сосудов (56 ед.), венчики (9 ед.), в т.ч. орнаментированные (4 ед.), фрагменты донышек с придонной частью (3 ед.).

Исходным сырьем служили красножгущиеся суглинки (с довольно большим содержанием песка). Формовочные массы содержат примесь шамота и органики. В тесте образцов при бинокулярном исследовании четко читается беловато-серый налет (признак использования органического раствора), имеются мелкие растительные остатки в виде углефицирован-ных углублений, протяженных канальчиков и мелкие округлой формы образования, выполненные фосфатными материалами, как естественная примесь. Формовочная масса плохо промешана, поэтому количество шамота в ней установить трудно: в одних образцах он единичен, в других – его примесь составляет примерно 1:10. Размер зерен шамота от 0,02

Рис. 3. План-схема святилища ( А ), профили ровиков ( Б ).

1 – пластина; 2 – отщеп; 3 – скребок; 4 – скол; 5 – галька; 6 – чешуйка; 7 – абразив; 8 – фрагмент керамики; 9 – уголь; 10 – фрагмент кости; 11 – фрагмент кальцинированной кости; 12 – фрагмент кости/чешуи рыбы; 13 – зуб животного; 14 – изделие из рога (колотушка); 15 – орудие из кости; 16 – костяной кинжал; 17 – череп собаки; 18 – копролит; 19 – место расположения приклада (яма 148–149); 20 – серая плотная супесь; 21 – серо-желтая супесь; 22 – место стратиграфического разреза; 23 – условный край террасы; 24 – шифр образцов для 14С-анализа. 1–7 – камень.

до 0,8 см. Техника изготовления сосудов – лоскутный налеп, это читается на поверхностях некоторых фрагментов, где эти лоскуты отслоились, а также на поперечных изломах. Верхние части сосудов формовались лентами, составленными из двухслойного лоскута. На верхний край накладывался витой шнур, который затем накрывался лентой из лоскутов, загибаемых внутрь изделия. Обломки донышек – лепешки – также произведены лоскутной техникой (рис. 4, 3 ) . На одном из них фиксируется валик, образовавшийся в результате вкладывания в готовую форму донышка и прима-зывания его к тулову мелкими лоскутами. Орнамент на фрагментах в виде разнонаправленных диагональных рядов линий, которые формируют взаимопроникающие зоны, выполнен прочерчиванием или отступающей лопаткой с округлым рабочим краем. Срез венчиков орнаментирован косыми овальными вдав-лениями палочки (рис. 4, 1 , 4 , 8 , 12 ).

Керамика с подобными характеристиками представлена на соседних памятниках барабинской культуры раннего неолита: Тартас-1, Венгерово-2, Ав-тодром-2/2. К рыбной яме памятника Усть-Тартас-1 относится реконструированный сосуд [Молодин, Кобелева, Мыльникова, 2017; Молодин, Мыльникова, Кобелева и др., 2020; Molodin et al., 2021; Myl’nikova,

2021; Юракова, 2017]. Таким образом, керамическая коллекция ритуального комплекса однозначно принадлежит к барабинской культуре. Следует подчеркнуть, что керамические сосуды с плоским дном характерны в раннем неолите не только для Барабинской лесостепи. Подобные изделия из комплексов, датирующихся концом VII–VI тыс. до н.э., найдены на памятниках таежной зоны Западной Сибири, Зауралья, Тоболо-Ишимского междуречья [Дубовцева и др., 2020; Еньшин, 2020; Кардаш и др., 2020; Клементьева, Погодин, 2020; Чемякин, 2008, 2020].

Комплекс изделий из камня представлен набором инструментов и отходами производственной деятельности. Коллекцию со ставляют 49 изделий, из них 15 ед. обнаружены в заполнении ровика, 20 ед. – в ямах или рядом с ними, остальные 14 ед. – в составе приклада ямы 148–149 (рис. 4, 15–27 ). Орудийный комплекс составляет 21 изделие, имеются также 2 скола со шлифованных изделий, на которых отмечена ретушь утилизации. Остальные находки представляют собой отходы производства и технические сколы.

В заполнении ровика обнаружены: двойной боковой миниатюрный скребок на укороченном отщепе (рис. 4, 18 ), две пластинки с ретушью утилизации, прямоугольная плитка абразивного орудия со следами за-

1–14

15–27

1 , 2

из ровика; 3-8

из ям; 9-14

с площади, огороженной

—

—

— ровиком; 15-18

из ровика; 19 , 20

из кв. В/18 (у костяного

—

— кинжала); 21

из ямы 24; 22, 24

из ямы 40; 23

из ямы 34;

—

—

—

25-27

из ямы 119.

— отщепы; 17

галька; 18 , 20 — скребки; 19 , 21 , 24 , 25 ,

0 1 cм

0 1 cм

1-14 - фрагменты глиняных изделий; 15 — абразив; 16 , 22 ,

Рис. 4. Керамика ( 1-14 ) и каменные изделия ( 15-27) из святилища.

—

—

глаженности по всей поверхности (рис. 4, 15 ), отщеп (рис. 4, 16), девять сколов и чешуек, галька (рис. 4, 17).

К комплексу каменного инвентаря из заполнения сопутствующих ям относятся боковой скребок на укороченном отщепе, пять пластин с ретушью — преимущественно медиальные сегменты, трапециевидные в сечении, в т.ч. реберчатая пластина (рис. 4, 21 , 24 , 25 , 27 ), два отщепа (рис. 4, 22 , 23 ), десять чешуек и ско-

лов, в т.ч. скол с поверхности шлифованного орудия (рис. 4, 26 ). Рядом с костяным кинжалом (кв. В/18) находился медиальный фрагмент пластины с вентральной приостряющей ретушью (рис. 4, 19 ) и миниатюрный концевой скребок на пластине (рис. 4, 20 ).

В составе главного приклада из ямы 148—149 также выявлена серия каменных изделий.

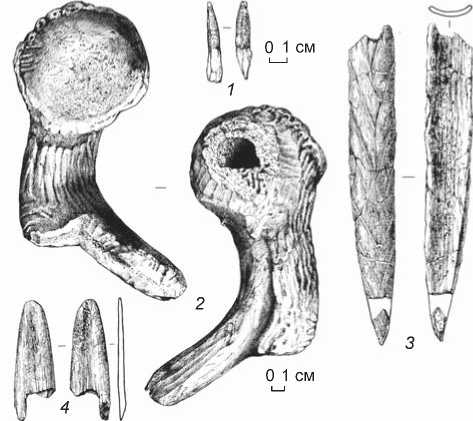

Предметов из кости и рога за пределами основного приклада в яме 148—149 обнаружено немного. Прежде всего следует отметить выполненный из рога вкладышевый кинжал, который залегал в культурном слое восточной части святилища (кв. В/18). С одной стороны лезвия четко читается паз для вкладывания пластин (рис. 5, 3 ). Предмет орнаментирован гравированным уголковым узором. Рядом находились фрагмент ножевидной пластины-вкладыша и миниатюрный скребок (см. рис. 4, 19 , 20 ) . Кинжал обнаруживает близкое сходство изделий из неолитических объектов — Оленеостровский могильник [Гурина, 1956, рис. 122, 1 ], Шигирский торфяник [Савченко, 2005, рис. 38], а также весьма близок по форме к позднепалеолитическим кинжалам из Приуралья [Щерба-

Рис. 5. Костяной инвентарь ритуального комплекса.

1 — подвеска из зуба лося; 2 - роговая колотушка; 3 — костяной вкла-дышевый кинжал; 4 — фрагмент костяного кинжала.

кова, 1994, с. 93, рис. 37] и особенно поселения Чер-ноозерье II на Иртыше [Генинг, Петрин, 1985, с. 48, рис. XVII]. Последняя параллель позволяет предполагать формирование барабинской неолитической культуры на местной основе в позднем плейстоцене.

В ровике, в непосредственной близости от ямы с основным прикладом, обнаружены подвеска из резца лося (рис. 5, 1 ), обломок костяного кинжала (рис. 5, 4 ) и колотушка из рога лося (рис. 5, 2 ) .

Подвески из зубов животных занимают в погребальных комплексах и святилищах особое место (см., напр.: [Petersen, 2016]). Наглядное подтверждение этого фиксируется и в рассматриваемом комплексе.

Оригинальна обнаруженная в ровике колотушка (рис. 5, 2 ). Изделие выполнено из розетки рога, подправлено по краю и слегка пришлифовано. Прилегающий к розетке отросток рога оформлен в виде выраженной рукояти. Орудие могло использоваться в качестве ударного в боевой или охотничьей практике либо как колотушка бубна. Возможно, предмет имел другое назначение. Отметим, что серия подобных изделий, именуемых «роговые муфты», найдена на позднеплейстоценовой стоянке Афонтова Гора II [Позднепалеолитическая стоянка Афонтова Гора II…, 2021, рис. 29, 37 и др.].

Обломок кинжала, выполненного из ко сти лося (рис. 5, 4 ), относится к предметам, характерным для неолитических и мезолитических святилищ и захоронений в северной части Евразии. Особо значимыми на поселениях и святилищах этого времени являлись мощные костяные острия из метаподий животных. На стоянке Веретье I (Север Восточной Европы) известна специальная яма с такими предметами [Ошиб-кина, 1997, с. 177], квалифицированная как клад.

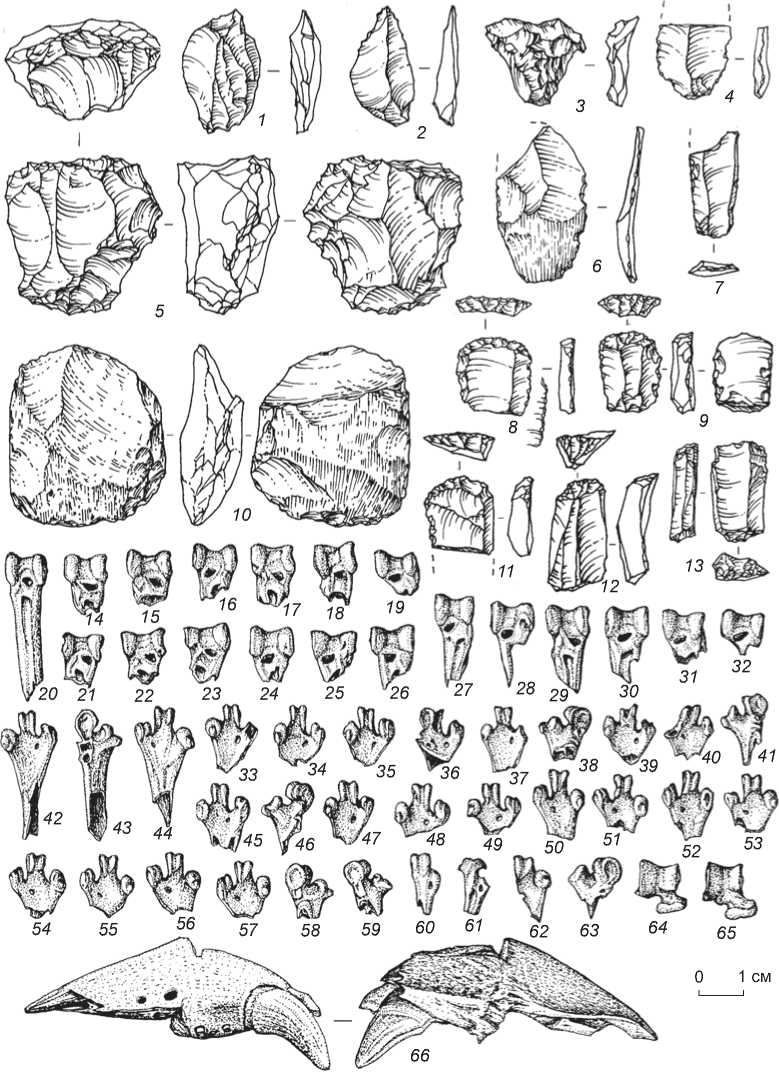

Характеристика набора предметов основного приклада из ямы 148–149. Компактность расположения предметов свидетельствует о том, что они были помещены в яму в какой-то органической емкости. Размеры ямы, вписанной в ровик, составляют 1,5 × × 2,3 м, глубина 0,44–0,48 м. Приклад находился в верхней части ямы, на северной ступеньке, чуть ниже уровня современной материковой поверхности.

Набор предметов целесообразно характеризовать снизу вверх в соответствии с последовательностью их залегания, которая, вероятно, также имела сакральное значение.

В нижней части скопления помещены пять концевых скребков (рис. 6, 8, 9, 11–13), две ножевидные пластины (рис. 6, 4, 7), скол со шлифованного изделия (рис. 6, 6), шлифованное тесло (рис. 6, 10), нуклеус с тремя апплицирующимися с ним отщепами (рис. 6, 1–3, 5). Для изготовления одного из скребков был использован истощенный клиновидный нуклеус с негативами микропластинчатых снятий (рис. 6, 13). Одна пластина была обнаружена в пазе ко стяного вкладышевого кинжала. Таким образом, по технологическим характеристикам каменная индустрия святилища (преобладание пластинчатого расщепления при большом значении вкладышевой техники, вентральной ретуши, оформление концевых скребков) в целом соответствует коллекциям каменного инвентаря барабинской неолитической культуры и имеет аналоги в ранненеолитических комплексах Зауралья и Западной Сибири (см.: [Жилин и др., 2007; Жилин, Савченко, 2010; Косинская, 2015]), а также в мезолитических и верхнепалеолитических комплексах Западно-Сибирской равнины [Генинг, Петрин, 1985; Ге-нинг, Петрин, Косинская, 1973].

На каменных предметах приклада находились 50 эпифизов костей конечностей мелкой птицы (возможно, куропатки*) (рис. 6, 20–63 ), фрагмент челюсти (рис. 6, 66 ) и кости предплюсны барсука (рис. 6, 64 , 65 ), а также несколько фрагментов трубчатых костей птиц и зубы мелких хищников (рис. 7, 10–16 ). Выше данного скопления обнаружен предмет в виде конуса, изготовленный из рога (рис. 7, 4 ). Можно предположить, что это «клюв журавля» от ритуальной маски. Подобные маски известны у сибирских аборигенов вплоть до этнографической современности (см.: [Маски…, 1975, с. 8]). Важно отметить, что изделие имеет весьма близкие аналогии с предметами ритуального клада неолитического святилища Сахтыш II (Центральная Россия) волосовской культуры [Крайнов, 1992б, рис. 138]. Выше этой находки помещено изготовленное из центральной части черепа крупного лося орудие в виде массивной лопатки с оформленным зубчиками рабочим краем (рис. 7, 5 ). Его длина 28 см. Рядом с лопаткой лежало костяное лощило (рис. 7, 7 ). Почти полный аналог орудию известен в материалах ранненеолитического могильника Коналсторден Мотала на юге Швеции [Hallgren, Fornander, 2016, Fig. 12, S. 170].

Над всеми этими предметами располагались четыре плечевые кости лебедя, принадлежащие минимум трем особям, и две массивные кости крупного копытного (лося?), которые представляют собой заготовки костяных орудий, прошедших первичную обработку путем оббивки (рис. 7, 9 ). Здесь же находился вкладышевый кинжал, точнее его костяная основа (см. рис. 7, 8 ), длиной 29,4 см. С обеих его сторон выточены пазы. В одном из них в средней части изделия сохранилась вложенная пластина. Подобного рода кинжалы, как и заготовки для них, наиболее часто встречаются в ком-

20 21

43 44

0 1 cм

40 41

14 15

54 55

22 23 24 25 26 27 28

16 17 18 19

56 57 58

59 60 61 62 63

52 53

45 46 47 48 49 50 51

Рис. 6. Изделия из камня ( 1–13 ) и кости ( 14–66 ) в составе приклада в яме 148–149.

1–3 – отщепы; 4 , 7 – пластины; 5 – нуклеус; 6 – скол с поверхности шлифованного орудия; 8 , 9 , 11–13 – скребки; 10 – шлифованное тесловидное орудие; 14–63 – фрагменты костей птиц; 64 , 65 – кости предплюсны барсука; 66 – фрагмент челюсти барсука.

плексах мезолита – раннего неолита памятников Северной Евразии (см. напр.: [Крайнов, 1992б, рис. 109, 2 ; Ошибкина, 1992а, рис. 51, 1 ; Гурина, Крайнов, 1996, рис. 56, 44 , 53 ; Хлобыстин, 1996, рис. 89, 16 , 17 ; 90, 20 , 26 ; Жилин и др., 2020, рис. 65, 114, 118, 166, 2 ; 167, 1 ; Grünberg, 2016; Grünberg et al., 2016, Fig. 19, 20]).

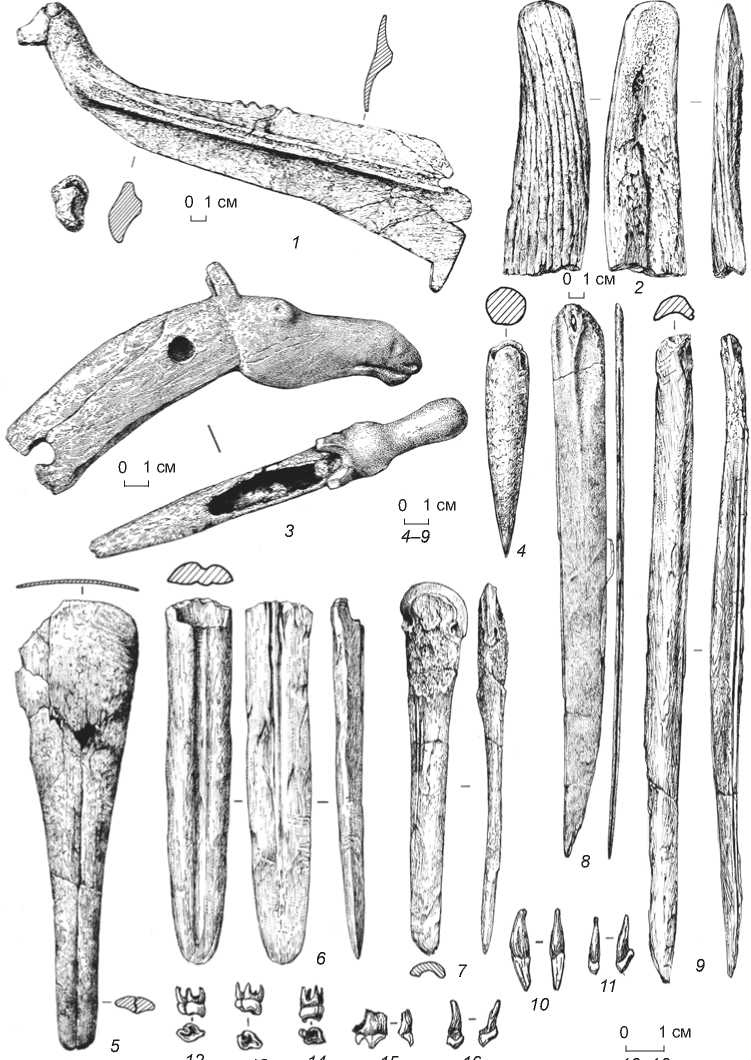

На все вышеперечисленные предметы было помещено сделанное из рога навершие в виде головы лося с небольшой изогнутой рукоятью (см. рис. 7, 3 ; 8). Длина головы 9,1 см, ширина по скуле 4,2 см, в лобной части 2,6 см. Размеры рукояти 11,2 × 4,0 × × 2 см. На рукояти в нижней и верхней части имеются

0 1 cм cм

1 cм

0 1 cм

0 1 cм

Рис. 7. Изделия из кости и рога в составе набора предметов из ямы 148–149.

1 – скульптурное изображение птицы; 2 – роговое лощило; 3 – скульптурное изображение головы лося; 4 – конусовидный предмет из рога; 5 – лопатка с зубчатым рабочим краем; 6 , 7 – костяные лощила; 8 – вкладышевый кинжал с пластиной; 9 – заготовка орудия; 10–16 – зубы мелкого хищника.

два отверстия диаметром 1,4 см для крепления. Обращает на себя внимание реализм, мастерское воплощение образа (рис. 8). Это объемная скульптура головы зверя с характерной отвислой губой, подчеркнутой линией пасти, ноздрями и выпуклыми выразительными глазами, настороженными ушами. Аналогичные навершия (некоторые почти тождественные публикуемому) известны в материалах из погребений и святилищ преимущественно Северо-Западной Европы эпохи мезолита – энеолита (см., напр.: [Гурина, 1956, 1996а, б; Ошибкина, 1978, 1992а, б; 1996; 2017; Цветкова, 1969, 1970; Лозе, 1979; Крайнов, 1988; Студзиц-

Рис. 8. Роговое навершие в виде головы лося с рукоятью.

Рис. 9. Скульптурное костяное изображение птицы и роговое лощило, имитирующее крыло.

кая, 1997; Жульников, Кашина, 2010а, б; Loze, 1970; Rimantiene, 2005]). Похожий предмет на длинной костяной рукояти недавно был обнаружен в оренбургских степях [Моргунова, 2020, рис. 2, 3, с. 16–17]. Сегодня навершие из памятника Усть-Тартас-1 маркирует восточную границу ареала аналогичных произведений.

В самой верхней части приклада находилось костяное орудие, изготовленное из лопатки крупного лося, длиной 55 см (см. рис. 7, 1; 9). Это массивный режущий инструмент типа косы или серпа, имеющий форму стилизованного изображения птицы с массивными головой и шеей, а также четырьмя нарезными зубчиками на спинке. Скорее всего, это стилизованное изображение лебедя. Для усиления сходства с птицей на изделие специально было положено орудие из рога, вероятно скобель* (см. рис. 7, 2; 9), которое символизировало крыло – естественная текстура его поверхности напоминает сложенные перья. Важ- но отметить, что в культурном слое ранненеолитической стоянки на памятнике Тартас-1 обнаружен аналогичный предмет в виде птицы, у которого зубчиками оформлены стороны, обозначающие спинку и правое крыло. Находка чрезвычайно важна, поскольку является связующим звеном между ранненеолитической стоянкой Тартас-1 и рассматриваемым в настоящей работе святилищем. Обломки подобных предметов встречены и в неолитических комплексах уральских торфяников. Вообще, в мезолитических и ранненеолитических комплексах этих памятников весьма многочисленны орудия, выполненные из лопатки лося, с длинным выраженным режущим краем, которые определяются авторами раскопок как широкие ножи [Жилин и др., 2020, рис. 160, 162, 165]. Барабинские находки выделяются дополнительной обработкой, которая была произведена с целью воплощения ор-нитоморфного образа. Нахождение одного из орудий на святилище в качестве приклада определяет его сакральный смысл.

По орудию из кости, найденному в яме 85, а также двум костям птицы, зубу животного и изделию из ло-

Результаты радиоуглеродного датирования образцов из святилища на памятнике Усть-Тартас-1

|

№ образца |

Материал |

Место обнаружения |

Шифр образца лаборатории |

Радиоуглеродный возраст, л.н. |

Календарная дата, гг. кал. до н.э. |

|

|

±δ |

±2δ |

|||||

|

1 |

Орудие из кости |

Яма 85 |

GV02392 |

7 610 ± 82 |

6569 (7,3 %) – 6546 6532 (60,9 %) – 6396 |

6640 (2,3 %) – 6616 6606 (86,9 %) – 6340 6313 (6,3 %) – 6258 |

|

2 |

Кость птицы |

Скопление предметов (приклад, яма 148–149) |

GV02393 |

6 960 ± 68 |

5967 (5,1 %) – 5954 5900 (63,2 %) – 5760 |

5985 (95,4 %) – 5726 |

|

3 |

Зуб животного |

То же |

GV02394 |

6 389 ± 57 |

5471 (20,2 %) – 5433 5390 (48,1 %) – 5310 |

5476 (85,8 %) – 5296 5260 (9,6 %) – 5220 |

|

4 |

Кость птицы |

» |

GV02395 |

6 610 ± 59 |

5616 (21,3 %) – 5586 5566 (34,7 %) – 5516 5501 (12,4 %) – 5482 |

5635 (95,4 %) – 5474 |

|

5 |

Фрагмент изделия из лопатки лося-птицы |

» |

GV02828 |

6 439 ± 72 |

5476 (63,2 %) – 5358 5346 (5,1 %) – 5333 |

5534 (91,1 %) – 5298 5259 (4,3 %) – 5220 |

патки лося-птицы из приклада исследуемого святилища – на уникальной научной установке «Ускорительный масс-спектрометр ИЯФ СО РАН» были получены пять дат*. На основе этих определений можно сделать вывод о том, что святилище существовало в пределах VII–VI тыс. до н.э. (см. таблицу ).

Обсуждение результатов

Проявления иррациональной практики хорошо известны на мезолитических и ранненеолитических памятниках в северной части Евразии. Они встречаются на могильниках в виде элементов и в отдельных погребениях (см.: [Песонен, 1977; Гурина, 1996а, б; Grünberg, 2016, S. 19–20; Grünberg et al., 2016]), а также в непосредственной близости от поселений (рядом с ними нередко устраивали специальные святилища, одно из них было, например, на окраине поселения Веретье I) [Ошибкина, 1992б, с. 28; 2017; и др.].

Святилища каменного века имеются и на памятниках периодов мезолита – раннего неолита на севере Восточной и Западной Европы. Они отличаются от североевразийских по размерам и содержанию жертвенных прикладов (см.: [Ошибкина, 1992б, с. 28, и др.]). Однако на данной территории не обнаружены комплексы с выраженной архитектурой, что позволяет рассматривать святилище в Барабе как нечто особенное. В Центральной Европе на западе современной Венгрии имеются ок. 30 т.н. ронделей и других сооружений культуры лендьель. Одна из таких конструкций – Гетье-Дьомдьяло-лейтье – представляет собой земляную ограду овальной формы, в которой ровик имел четыре разрыва – входа [Barna et al., 2019]. Здесь, как и на изучаемом объекте, ровик и ямки для прикладов были выявлены геофизическими методами. Размеры этого объекта 96 × 115 м. Входы ориентированы по странам света, что позволяет исследователям связывать семантику комплекса с астрономической позицией солнца. В сооружении обнаружены фрагменты керамики, каменные орудия и кости животных. С анализируемым святилищем объекты на территории Западной Венгрии сближают земляная архитектура с ямками для прикладов и иррациональная направленность.

Находки, полученные при изучении барабинского объекта, дают возможность сформулировать предположения, касающиеся некоторых проявлений обрядовой практики, хотя авторы допускают, что не все предлагаемые интерпретации будут поддержаны коллегами. Прежде всего можно уверенно говорить о принесении в качестве прикладов продуктов питания, по крайней мере, рыбной и мясной пищи. Кости и чешуя рыбы (причем со следами воздействия огня) обнаружены в ямах 20, 28, 30, 40, 119, 156, 181 (см. рис. 3). Как правило, с ними были и другие находки. Ко сти животных (лось, барсук) зафиксированы в ямах 18, 30, 40, 129, 130, 132, 148–149, 156. Кости птиц выявлены в ямах 18, 128. Скорее всего, в ямах находились и мясо (без костей), и рыба, и растительная пища, которые не сохранились до нашего времени.

Приношение представителям потустороннего мира продуктов питания является традиционной практикой на святилищах, оно характерно и для ритуальной деятельности человека вплоть до современности. Этому посвящена огромная литература, прежде всего этнографическая.

Особая роль в обрядовой практике принадлежала собаке, что ярко проявилось на исследуемом святилище. Так, в яме 29 находился череп собаки, который, согласно заключению палеозоологов, принадлежал старой особи, имевшей прижизненные аномалии. Останки собак – лопатка и кости конечности в сочленении – обнаружены также в яме 156. Черепа собак со следами обжига (41 особь) и искусственных повреждений найдены на поселении Веретье I, черепа 6 особей – в Нижнем Веретье, 8 особей – в Су-хош и т.д. [Ошибкина, 1992б, с. 11]. На северо-западе Европы, на территории Голландии, в мезолитическом комплексе могильника обнаружены захоронения пяти собак [Kooijmans, Hamburg, Smits, 2016, S. 599]. Список примеров может быть продолжен.

Несомненна значимость зубов животных в качестве прикладов. Из них изготавливали подвески и нашивки на одежду. В позднепалеолитическое время, как и в период мезолита, такая ритуальная практика имела место почти у всех популяций Евразии [Крайнов, 1992б, с. 106]. На рассматриваемом святилище зубы животного (клыки собаки или лисицы) обнаружены в заполнении ровика, зубы лося – в заполнении ровика и ямы 127. Зубы, как и кости, могли ассоциироваться с самим животным [Ошибкина, 1992б, с. 24].

Особое значение в обрядовой практике носителей ранненеолитической барабинской культуры имел лебедь. Свидетельством этого является наличие в основном прикладе святилища не только орудия-птицы, но и плечевых костей нескольких особей. Проявлениями подобного почитания лебедя являются скульптурные изображения голов лебедей из рога и дерева на памятнике Веретье I [Там же, рис. 36, 37]. Массивное режущее орудие в виде стилизованной фигуры лебедя из основного приклада святилища (см. рис. 9) явно использовалось как в бытовой, так и в ритуальной деятельности. У населения Сибири особое отношение к лебедю как к сакральной птице проявляется с глубокой древности. Оно получило отражение на палеолитической стоянке Мальта (Восточная Сибирь): в ее материалах имеется замечательное скульптурное изображение «пасущегося» лебедя [Герасимов, 1931; Абрамова, 1962].

В яме 148–149 было обнаружено незаурядное по художественному исполнению навершие из рога (см. рис. 7, 3 ; 8). Выше отмечалось, что подобные на-вершия могли венчать различные предметы – шаманские посохи или жезлы, носы лодок, оконечности лыж и, возможно, что-то иное [Столяр, 1983; Студзицкая, 1997], при этом их сакральный смысл бесспорен.

Прежде всего необходимо отметить, что данная находка сегодня является маркером восточной оконечности ареала резных предметов и изображений на петроглифах. Судя по карте распространения таких реалий, со ставленной А.М. Жульниковым и Е.А. Кашиной

[2010б, с. 72, рис. 1], жезлы, их навершия и изображения в виде лосиных голов встречаются в таежной зоне Европы от Северной Скандинавии до Урала. Это подтверждает предположение антропологов о том, что наиболее ранние неолитические популяции Бара-бы близки к индивидам периода мезолита – неолита Северо-Запада Восточно-Европейской равнины, пришедшим в Западную Сибирь в IX–VIII тыс. до н.э. [Чикишева, Поздняков, 2021, с. 143]. Зона их распространения в целом совпадает с выделенным Т.А. Чи-кишевой ареалом северной евразийской антропологической формации [2012]. Данная гипотеза получила палеогенетическое подтверждение [Молодин, Пилипенко, Поздняков, 2017, с. 153–154].

Требует обсуждения вопрос о том, кому могли принадлежать навершия жезлов – шаманам [Гурина, 1956, с. 242; Столяр, 1983, с. 157] либо «каждому мужчине коллектива» [Жульников, Кашина, 2010б, с. 73]. Рассматриваемая находка из западно-сибирского святилища свидетельствует скорее в пользу первого предположения. Во-первых, она происходит из сакрального комплекса. Во-вторых, в яме 148–149 для прикладов и в ровике находились и другие сакральные предметы, например, «клюв журавля» от маски или роговая колотушка. Данное предположение подтверждается и скандинавскими петроглифами, на которых представлены сакральные сцены. Изображенные на петроглифах лосиноголовые жезлы [Helskog, 1988], антропоморфные персонажи с лосиноголовыми жезлами, выступающие как действующие лица [Ibid.; Колпаков, 2007], иногда вместе с животными (лоси) [Hallström, 1960], оконечности лодок, в которых отдельные члены экипажа держат в руках этот символ [Ibid.], а также фаллические персонажи с ло синоголовыми жезлами, явно исполняющие ритуальный танец [Колпаков, 2007], дают широкое поле для всевозможных реконструкций мифотворчества [Жульников, Кашина, 2010б, с. 74–77]. Для нас важно: приводимые выше примеры и сама находка навершия в виде головы лося in situ на святилище свидетельствуют о том, что у носителей ранненеолитической барабинской культуры были развитые сакральные представления, такие же, как у населения, живущего далеко на западе.

Наконец, нельзя не отметить использование человеком в качестве прикладов каменных и костяных орудий, что было также вполне обычным проявлением жертвоприношений в обрядовой практике человека.

Как особый сюжет для мифотворчества обозначим отношение к куропатке, проявляющееся в наличии в главных ямах святилища ее суставных косточек, которые, возможно, использовались как детали ожерелья или нашивки на одежду. Именно с птицами связано огромное мифотворчество, проявление которого сохранилось у аборигенного населения вплоть до настоящего времени.

Заключение

Рассмотренное в статье сооружение с серией разнообразных прикладов представляет собой уникальное святилище, один из типов сакрально-ландшафтных мест населения ранненеолитической эпохи Западной Сибири.

Проведенный анализ показал, что керамический комплекс святилища относится к барабинской культуре эпохи раннего неолита. Полученные серии радиоуглеродных дат позволяют надежно датировать объект в пределах VII–VI тыс. до н.э. Кроме керамики и каменного инвентаря, явно неолитических по морфологии, на святилище были обнаружены такие показательные инструменты, как вкладышевые кинжалы, предметы сакрального толка, среди которых особенно выделяются навершие в виде головы лося и стилизованное орнитоморфное орудие.

Характеризуя духовную культуру человека раннего неолита Прииртышья, следует отметить высокий уровень развития «символического поведения и символической репрезентации» [Корниенко, 2015; Watkins, 2006, 2009, 2010]. Они отражены в сооружении архитектурного объекта на специально выбранном пространстве, в отделении этого объекта от жилых и хозяйственных построек, стандартизации основных образов-символов (лось, собака, птица), использовании прикладов.

Ритуальный комплекс рассматриваемого святилища, в целом, не имеет аналогов, хотя такие предметы, как изображения лося, птиц не являются редкими находками на памятниках северных территорий эпохи неолита. Исследованный комплекс замечателен еще и тем, что в нем сконцентрированы многочисленные проявления обрядовой практики, свидетельствующие о чрезвычайно сложной мифологии, сложившейся у западно-сибирских охотников и рыболовов на заре новокаменного века.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20-18-00111). Работа подготовлена при равнозначном участии авторов.

Список литературы Ранненеолитическое святилище в правобережном Прииртышье

- Абрамова З.А. Палеолитическое искусство на территории СССР. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. – 85 с. – (САИ; вып. А4-3).

- Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю. Поселение боборыкинской культуры Автодром-2/2 (северо-западные районы Барабинской лесостепи) // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2012. – № 3 (18). – С. 4–13.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю., Веретенников А.В. Южная группа жилищ поселения Старый Московский Тракт-5 в Барабинской лесостепи (итоги работ 2019 года) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – Т. XXV. – С. 328–335.

- Генинг В.Ф., Петрин В.Т. Позднепалеолитическая эпоха на юге Западной Сибири. – Новосибирск: Наука, 1985. – 88 с. Генинг В.Ф., Петрин В.Т., Косинская Л.Л. Первые поселения эпохи позднего палеолита и мезолита в Западной Сибири // Из истории Сибири. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1973. – Вып. 5. – С. 24–47.

- Герасимов М.М. Мальта. Палеолитическая стоянка (предварительные данные). Результат работ 1928–1929 гг. – Иркутск: Иркут. краевой музей, 1931. – 34 с.

- Гурина Н.Н. Оленеостровский могильник. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. – 431 с. – (МИА; № 47).

- Гурина Н.Н. Восточная Прибалтика // Неолит Северной Евразии. – М.: Наука, 1996а. – С. 135–161.

- Гурина Н.Н. Неолит Кольского полуострова // Неолит Северной Евразии. – М.: Наука, 1996б. – С. 230–236.

- Гурина Н.Н., Крайнов Д.А. Льяловская культура // Неолит Северной Евразии. – М.: Наука, 1996. – С. 173–179.

- Дубовцева Е.Н., Косинская Л.Л., Пиецонка Х., Чаиркина Н.М. Поселения амнинского культурного типа в контексте раннего неолита севера Западной Сибири // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2020. – Т. 19. – № 7: Археология и этнография. – С. 94–108.

- Дядьков П.Г., Молодин В.И., Сумин В.А., Позднякова О.А., Евменов И.Д., Цибизов А.В. Результаты геофизических и геодезических работ на территории памятника «Усть-Тартасские курганы» // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XXIII. – С. 307–310.

- Еньшин Д.Н. К вопросу о хронологических позициях боборыкинских и кошкинских комплексов в Нижнем Приишимье (по материалам поселения Мергень-6) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2020. – Т. 19. – № 7: Археология и этнография. – С. 94–108.

- Жилин М.Г., Антипина Т.Г., Зарецкая Н.Е., Косинская Л.Л., Косинцев П.А., Панова Н.К., Савченко С.Н., Успенская О.Н., Чаиркина Н.М. Варга-2. Ранненеолитическая стоянка в Среднем Зауралье (опыт комплексного исследования). – Екатеринбург: Режевской печатный дом, 2007. – 98 с.

- Жилин М.Г., Савченко С.Н. Торфяниковые памятники мезолита и раннего неолита Зауралья: опыт и перспективы комплексного исследования // Тагильский вестник: историко-краеведческий альманах. – Ниж. Тагил: Нижнетаг. гос. соц.-пед. акад., 2010. – Вып. 6. – С. 30–42.

- Жилин М.Г., Савченко С.Н., Косинская Л.Л., Сериков Ю.Б., Косинцев П.А., Александровский А.Л., Лаптева Е.Г., Корона О.М. Мезолитические памятники Горбуновского торфяника. – М.; СПб.: Нестор-История, 2020. – 368 с.

- Жульников А.М., Кашина Е.А. Образ птицы в искусстве неолита – энеолита лесной зоны Восточной Европы // РА. – 2010а. – № 2. – С. 5–17.

- Жульников А.М., Кашина Е.А. «Лосиноголовые» жезлы в культуре древнего населения Зауралья, Северной и Восточной Европы // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2010б. – № 2. – С. 71–78.

- Кардаш О.В., Чаиркина Н.М., Дубовцева Е.Н., Пиецонка Х. Новые исследования городища раннего неолита Каюково-2 на севере Западной Сибири // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2020. – Т. 19. – № 7: Археология и этнография. – С. 109–124.

- Клементьева Т.Ю., Погодин А.А. Стратификация керамических комплексов неолита реки Конды // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2020. – Т. 19. – № 7: Археология и этнография. – С. 203–215.

- Колпаков Е.М. Петроглифы Канозера: типологический анализ (по состоянию на 2005 г.) // Кольский сборник. – СПб.: ИИМК РАН, 2007. – С. 155–183.

- Корниенко Т.В. О возможностях применения психосоциального подхода в изучении доисторических сообществ (на примере исследований символических систем Северной Месопотамии эпохи раннего неолита) // Археол. вести. – 2015. – Вып. 21. – С. 291–303.

- Косинская Л.Л. Каменный инвентарь ранненеолитических торфяниковых стоянок Варга-2 и Вторая Береговая в Зауралье // Неолитические культуры Восточной Европы: хронология, палеоэкология, традиции: мат-лы Междунар. науч. конф., посвящ. 75-летию В.П. Третьякова (Санкт-Петербург, 12–16 мая 2015 г.). – СПб., 2015. – C. 203–207.

- Крайнов Д.А. К вопросу о религиозных представлениях племен волосовской культуры // Древности славян и Руси. – М.: Наука, 1988. – С. 38–44.

- Крайнов Д.А. Введение // Искусство каменного века (лесная зона восточной Европы). – М.: Наука, 1992а. – С. 5–6.

- Крайнов Д.А. Искусство в неолите – энеолите. Русская равнина, центр // Ошибкина С.В., Крайнов Д.А., Зимина М.П. Искусство каменного века (лесная зона Восточной Европы). – М.: Наука, 1992б. – С. 68–111.

- Лозе И.А. Поздний неолит и ранняя бронза Лубанской равнины. – Рига: Зинатне, 1979. – 204 с.

- Маски народов Сибири / текст и подбор ил. С.В. Иванова; фото В.А. Стукалова. – Л.: Аврора, 1975. – 27 с., 47 отд. л. ил. в папке.

- Молодин В.И., Кобелева Л.С., Мыльникова Л.Н. Ранненеолитическая стоянка Усть-Тартас-1 и ее культурно-хронологическая интерпретация // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XXIII. – С. 172–177.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Кобелева Л.С., Нестерова М.С., Ненахов Д.А. Барабинская культура раннего неолита // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2020. – Т. 19. – № 7: Археология и этнография. – C. 69–93.

- Молодин В.И., Ненахов Д.А., Мыльникова Л.Н., Райнхольд С., Пархомчук Е.В., Калинкин П.Н., Пархомчук В.В., Растигеев С.Д. Радиоуглеродное датирование комплекса эпохи раннего неолита памятника Тартас-1 (Среднее Приомье) с использованием установки «Ускорительный масс-спектрометр ИЯФ СО РАН» // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – Т. 47, № 1. – С. 15–22.

- Молодин В.И., Пилипенко А.С., Поздняков Д.В. Этногенетические реконструкции популяций юга Западной Сибири в голоцене (неолит – позднее Средневековье). Комплексный подход // Мультидисциплинарные методы в археологии: новейшие итоги и перспективы: мат-лы Междунар. симп. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – С. 148–158.

- Молодин В.И., Рaйнхольд С., Мыльникова Л.Н., Ненахов Д.А., Хансен С. Радиоуглеродные даты неолитического комплекса памятника Тартас-1 (ранний неолит в Барабе) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2018. – Т. 17. – № 3: Археология и этнография. – С. 39–56.

- Моргунова Н.Л. Произведение первобытного искусства из погребения у поселка Пушкинского в Оренбургской области // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2020. – Т. 48, № 2. – С. 14–21.

- Ошибкина С.В. Неолит Восточного Прионежья. – М.: Наука, 1978. – 232 с.

- Ошибкина С.В. Север Восточной Европы // Искусство каменного века (лесная зона Восточной Европы). – М.: Наука, 1992а. – С. 44–67.

- Ошибкина С.В. Искусство эпохи мезолита // Искусство каменного века (лесная зона Восточной Европы). – М.: Наука, 1992б. – С. 7–40.

- Ошибкина С.В. Север Восточной Европы // Неолит Северной Евразии. – М.: Наука, 1996. – С. 210–229.

- Ошибкина С.В. Веретье I. Поселение эпохи мезолита на Севере Восточной Европы. – M.: Наука, 1997. – 204 с.

- Ошибкина С.В. Искусство эпохи мезолита (по материалам культуры веретье). – М.: ИА РАН, 2017. – 140 с.

- Парцингер Г., Молодин В.И., Фассбиндер Й., Кобелева Л.С., Гасс А., Хофманн И., Ненахов Д.А. Предварительные результаты исследований периферии больших курганов саргатской культуры в Центральной Барабе // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXII. – С. 401–404.

- Песонен П.Э. О двух древних поселениях в низовье р. Нива // СА. – 1977. – № 1. – С. 126–138.

- Позднепалеолитическая стоянка Афонтова Гора II: итоги мультидисциплинарных исследований 2014 года / Е.В. Акимова, А.А. Анойкин, С.К. Васильев и др. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. – 260 с.

- Савченко С.Н. Кинжалы и ножи из кости и рога в шигирской коллекции Свердловского областного краеведческого музея // Каменный век лесной зоны восточной Европы и Зауралья: сб. статей к 70-летию Л.В. Кольцова. – М.: Academia, 2005. – С. 213–237.

- Столяр А.Д. «Жезлы» онежских петроглифов и их материальные прототипы // Изыскания по мезолиту и неолиту СССР. – Л.: Наука, 1983. – С. 145–158.

- Студзицкая С.В. Ритуальные «жезлы-посохи» неолита лесной полосы Евразии // Актуальные проблемы древней и средневековой Евразии. – Томск: Том. гос. ун-т, 1997. – С. 95–103.

- Токарев С.А. Святилище // Сов. истор. энцикл. – М.: Сов. энцикл., 1969. – Т. 12. – С. 611–612.

- Хлобыстин Л.П. Восточная Сибирь и Дальний Восток. – М.: Наука, 1996. – С. 270–328. – (Археология. Неолит Северной Евразии).

- Цветкова И.К. Украшения и скульптура из неолитического поселения Черная Гора // Экспедиции Государственного исторического музея. – М.: ГИМ, 1969. – С. 25–38.

- Цветкова И.К. Племена рязанской культуры // Окский бассейн в эпоху камня и бронзы. – М.: Сов. Россия, 1970. – С. 94–153. – (Тр. ГИМ; вып. 44).

- Чемякин Ю.П. Барсова Гора. Очерки археологии Сургутского Приобья. Древность. – Сургут; Омск: Ом. дом печати, 2008. – 224 с.

- Чемякин Ю.П. Неолитический комплекс поселения Барсова Гора II/9 // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2020. – Т. 19. – Вып. 7: Археология, этнография. – С. 191–202.

- Чикишева Т.А. Динамика антропологической дифференциации населения юга Западной Сибири в эпохи неолита – раннего железа. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – 468 с.

- Чикишева Т.А., Поздняков Д.В. Заселение Барабинской лесостепи в эпоху неолита по антропологическим данным // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2021. – Т. 49, № 1. – С. 133–145.

- Щербакова Т.И. Материалы верхнепалеолитической стоянки Талицкого (Островской). – Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 1994. – 95 с.

- Юракова А.Ю. Неолит Барабинской лесостепи и южно-таежного Прииртышья: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Кемерово, 2017. – 30 с.

- Юракова А.Ю., Марочкин А.Г. Сравнительный анализ каменных индустрий поселений «плоскодонного неолита» Барабы // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2020. – Т. 19. – № 7: Археология и этнография. – С. 176–190.

- Barna J.P., Toth B., Pásztor E., Tokai Z.V., Biro K., Puszta S., Eke I., Puszta A., Busznyák J., Kocsis N., Száraz C., Tugya B. Non-invasive investigations of a Late Neolithic rondel at Gétye, western Hungary // «Trans Lacum Pelsonem»: Prähistorische Forschungen in Südwestungarn (5500–500 v. Chr.). – Rahden: Verl. Marie Leidorf GmbH, 2019. – S. 73–94.

- Grünberg J.M. Mesolithic burials – Rites, symbols andsocial organisation of early postglacial communities // Mesolithic burials – Rites, symbols and social organisation of early postglacial communities: Intern. Conf. Halle (Saale), Germany, 18th–21st Sept. 2013. – Halle, 2016. – Bd. 13/I. – S. 13–24. – (Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle).

- Grünberg J.M., Graetsch H.A., Heußner K.-U., Schneider K. Analyses of Mesolithic grave goods from upright seated individuals in Central Germany // Mesolithic burials – Rites, symbols and social organisation of early postglacial communities: Intern. Conf. Halle (Saale), Germany, 18th–21st Sept. 2013. – Halle, 2016. – Bd. 13/I. – S. 291–328. – (Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle).

- Hallgren F., Fornander E. Sculls on stakes and skulls in water // Mesolithic burials – Rites, symbols and social organisation of early postglacial communities: Intern. Conf. Halle (Saale), Germany, 18th–21st Sept. 2013. – Halle, 2016. – Bd. 13/I. – S. 161–174. – (Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle).

- Hallström G. Monumental Art of Northern Sweden from the Stone Age: Nämforsen and other localities. – Stockholm: Almqvis & Wiksell, 1960. – 403 p.

- Helskog K. Helleristningene I Alta: spor etter ritualer og dagligliv i Finnmarks forhistorie. – Alta: Alta Museum, 1988. – 135 s.

- Kooijmans L.L., Hamburg T., Smits L. Burial and nonburial at Late Mesolithic Hardinxveld (NL) // Mesolithic burials – Rites, symbols and social organisation of early postglacial communities: Intern. Conf. Halle (Saale), Germany, 18th–21st Sept. 2013. – Halle, 2016. – Bd.13/II. – S. 593–607. – (Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle).

- Loze I. Seno ticejumu un tradiciju atspogulojums akmens laikmeta maksla Austrumbaltija // Archeologija un etnografi ja. – 1970. – N 9. – P. 9–30.

- Molodin V.I., Hansen S., Myl’nikova L.N., Reinhold S., Nenachov D.A., Nesterova M.S., Durakov I.A., Kobeleva L.S., Nenachova Ju.N. Der frühneolithische Siedlungskomplex am Unterlauf des Tartas (Südwestsibirisches Tiefl and) // Eurasia Antiqua. – 2017 (2021). – N 23. – P. 27–88.

- Myl’nikova L.N. Technologie der neolithischen Keramikherstellung in Baraba (Westsibirien) // Eurasia Antiqua. – 2017 (2021). – N 23. – P. 89–106.

- Petersen P.V. Papooses in the Mesolithic? A reinterpretation of tooth and snail shell ornaments found in grave 8 at Bøgebakken and other Mesolithic burials // Mesolithic burials – Rites, symbols and social organisation of early postglacial communities: Intern. Conf. Halle (Saale), Germany, 18th–21st Sept. 2013. – Halle, 2016. – Bd. 13/I. – P. 109–124. – (Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle).

- Rimantiene R. Die Steinzeit-fi scher an der Ostseelagune in Litauen. – Vilnius: Litauisches Nationalmuseum, 2005. – 525 s.

- Watkins T. Architecture and the symbolic construction of new worlds // Domesticating Space: Construction, Community, and Cosmology in the Late Prehistoric Near East. – B.: Ex Oriente, 2006. – P. 15–24.

- Watkins T. Ordering time and space: Creating a cultural world // Proc. of the 5th Intern. Congr. on the Archaeology of the Ancient Near East. – Madrid, 2009. – P. 647–659.

- Watkins T. New light on Neolithic revolution in south-west Asia // Antiquity. – 2010. – Vol. 84 (325). – P. 621–634.