Раннепалеолитическая мелкоорудийная индустрия местонахождения Рубас-1 (Приморский Дагестан)

Автор: Анойкин А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Каменный век проблемы, материалы, открытия (к 20-летию отдела археологии каменного века ИА РАН)

Статья в выпуске: 235, 2014 года.

Бесплатный доступ

Эта статья посвящена археологическим исследованиям на участке Рубас-1 (прибрежный Дагестан). Имеющиеся палеонтологические и палинологические данные вместе с отмеченными литологическими особенностями свидетельствуют о том, что литейная промышленность Рубаса-1 (слой 5) датируется примерно 1,8-2,0 млн лет (терминальный акчагский период нижнего плейстоцена (N 23 ак) ). В общем, ранний палеолитический технокомплекс Rubas-1 характеризуется небольшими размерами артефактов, неопределенными типологическими особенностями и изменчивостью форм инструмента. Предварительные возрастные оценки осадков вместе со специфическими особенностями основных категорий типично различных артефактов позволяют отнести коллекцию Рубаса-1 к промышленности мелких инструментов раннего палеолита.

Дагестан, ранний палеолит, мелкоорудийные комплексы, плейстоцен, морские трансгрессии, палинология, палеонтология

Короткий адрес: https://sciup.org/14328647

IDR: 14328647

Текст научной статьи Раннепалеолитическая мелкоорудийная индустрия местонахождения Рубас-1 (Приморский Дагестан)

Приморский Дагестан представляет собой узкую (до 30 км шириной) полосу третичных и раннечетвертичных отложений, протянувшуюся с юго-востока на северо-запад. С востока он огражден Каспийским морем, с запада – известковыми хребтами мелового возраста. В орографическом отношении подразделяется на две обособленные части: прибрежную равнину и область предгорий, естественная граница между которыми проходит по третьей древнекаспийской террасе ( Голубятников , 1940).

Первые сведения о существовании палеолита на этой территории получены М. З. Паничкиной в конце 30-х гг. XX в. (сборы у с. Геджух) (Замятнин, 1950). Дальнейшие поиски палеолитических местонахождений осуществлялись в 50–60-е гг. XX в. В. Г. Котовичем. В ходе работ на территории предгорной зоны им было обнаружено около десятка местонахождений с поверхностным залеганием археологического материала, в том числе 3 пункта с каменными изделиями палеолитического облика. Наиболее древние артефакты найдены на местонахождении Чумус-Иниц (среднее течение р. Дарвагчай) и предварительно датированы В. Г. Котовичем ашельским и мустьерским временем (Котович, 1964).

Новый этап исследования палеолита в Приморском Дагестане начался в 2003 г. и связан с работами совместной экспедиции ИАЭТ СО РАН и ИА РАН под общим руководством академика А. П. Деревянко ( Деревянко и др. , 2004). В ходе археологических исследований последних лет в бассейнах pек Дарвагчай и Рубас было открыто более 20 памятников палеолита, в том числе несколько многослойных стратифицированных объектов. В ходе этих работ был выявлен принципиально новый для территории Старого Света район присутствия раннепалеолитических мелкоорудийных индустрий, что позволяет включить кавказский регион в зону появления и распространения этих специфических ассамбляжей ( Деревянко и др. , 2009).

Мелкоорудийные / микролитические индустрии раннего палеолита привлекали большое внимание и вызывали много вопросов у специалистов, занимающихся наиболее древними этапами каменного века еще со времени первых находок, сделанных в Вертешселеше (Vértesszőlős…, 1990). В первую очередь это было связано с тем, что данные комплексы не в полной мере соответствовали традиционным представлениям о развитии каменных технологий в палеолитическое время. За прошедшее время мелкоорудийные ассамбляжи, первоначально выглядевшие как некий уникальный культурный феномен, зафиксированы во многих регионах Старого Света, хронологически перекрывая все основные этапы древнего каменного века. На территории Евразии они распространены от Центральной Европы до Китая в хронологическом интервале примерно, от 1 млн до 300 тыс. л. н. Основными районами, где зафиксированы раннепалеолитические мелкоорудийные индустрии, являются Ближний Восток (Бизат Рухама и др.), Центральная Европа и Апеннинский полуостров (Вертешселеш, Изерния-ля-Пинета и др.), Средняя Азия (Кульдара и др.) и Северный Китай (Дунгуто и др.) (Lower Palaeolithic Small Tools…, 2003; Burdukiewicz , 2003; Ronen , 2003; Деревянко , 2009).

На территории Приморского Дагестана древнейшие мелкоорудийные комплексы были обнаружены недалеко г. Дербента – на многослойном стратифицированном памятнике Рубас-1. Археологический материал раннего палеолита на стоянке связан с прибрежно-морскими отложениями, соответствующими древним трансгрессивным этапам истории Каспийского моря ( Деревянко и др. , 2009).

Стратиграфия, хронология и палеоэкология памятника

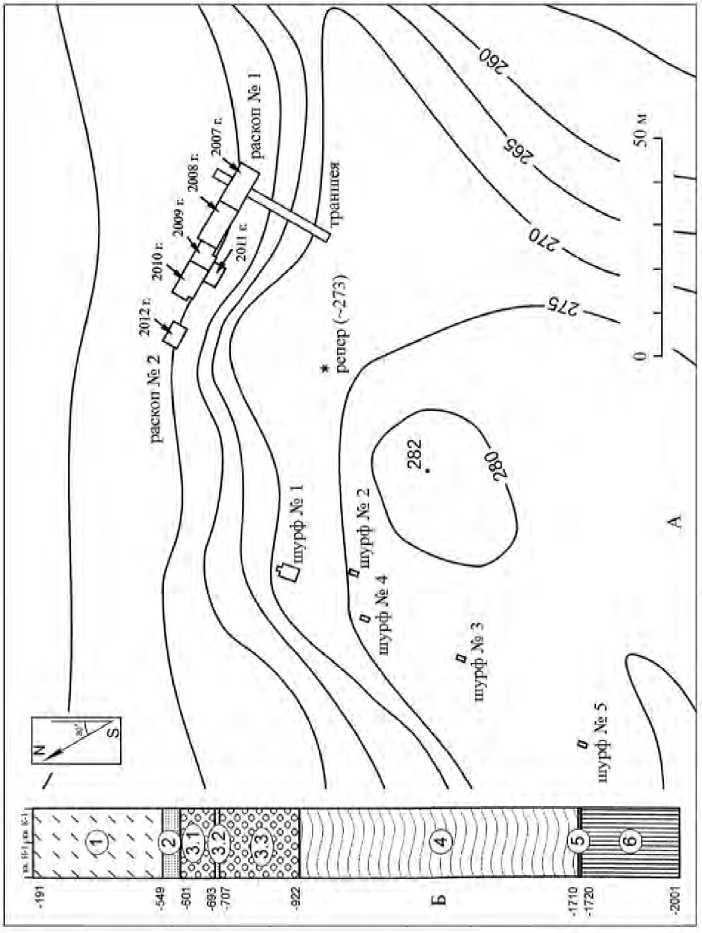

Памятник Рубас-1 локализован в среднем течении р. Рубас (Табасаранский район Республики Дагестан), по правому берегу, в теле древнего оползня, в настоящее время имеющего вид 28-метрового террасовидного уступа. Стационарное изучение памятника начато в 2006 г. (рис. 1, A). На склоне участка «террасы», где расположена стоянка, была заложена разведочная траншея шириной 2 м, состоящая из нескольких уступов общей протяженностью 28 м и имеющая максимальную глубину до 18 м от дневной поверхности. На глубине около 16 м от дневной поверхности в тонкой (до 10 см) линзовидной гравийно-галечной прослойке с примесью обломков раковин моллюсков (слой 5) обнаружен комплекс раннепалеолитических кремневых изделий (Деревянко и др., 2006).

В 2007-2012 гг. работы на местонахождении были продолжены. Культуросодержащий слой 5 изучался в 2007–2011 гг. смежными участками (раскоп 1) общей площадью 194 кв. м, включая участок, вскрытый разведочной траншеей 2006 г. В результате раскопок в общей сложности обнаружено около 3 000 отдельностей кремня, из которых 133 определены как артефакты и возможные артефакты ( Деревянко и др. , 2009; 2011).

В 2012 г. работы на памятнике проводились на новом участке (раскоп 2) площадью 40 кв. м, расположенном в 20 м к северо-западу от северного угла раскопа 1. Перенос места работ диктовался ситуацией на объекте, а именно направлением простирания слоя 5 и наличием большого количества глубоких трещин в рыхлых отложениях на участке склона, прилегающего к раскопу 1, что связано с угрозой обвала стенок, учитывая глубину вскрышных работ (до 8 м) ( Деревянко и др. , 2012б).

Сводный стратиграфический разрез памятника состоит из следующих литологических подразделений (рис. 1, Б ) ( Деревянко и др. , 2009):

В основании разреза залегают горизонтально-слойчатые темно-серые глины (слой 6). Осадки морского генезиса и предположительно имеют миоценовый возраст. На глинах, с большим хронологическим разрывом, залегает нижний культуросодержащий слой (слой 5), представленный гравийно-галечной прослойкой мощностью до 0,4 м с зеленовато-серым алеврито-песчаным заполнителем. Слой 5 перекрывают мелкозернистые карбонатные пески светло-коричневого цвета с прослоями светлых желтовато-коричневых глин, в которых встречаются отпечатки листьев и стеблей травянистых растений (слой 4); мощность ~ 8 м. Выше, с большим хронологическим разрывом, залегают гравийно-галечно-валунные отложения речного генезиса, местами слабо сцементированные до конгломерата (слой 3). Встречаются невыдержанные по простиранию прослои желтовато-рыжего песка (до 0,4 м); мощность ~ 3,5–3,8 м. В слое присутствует археологический материал среднепалеолитического облика. Галечники перекрывает аллювиальный песок с прослоями светло-серого алеврита (слой 2). Мощность ~ 0,3-0,6 м. Венчает разрез пачка светло-коричневых супесчано-суглинистых отложений сложного генезиса (совокупность коллювиальных, делювиальных и эоловых процессов) – слой 1. В слое выявлено несколько уровней залегания каменных артефактов, относящихся к финалу среднего – верхнему палеолиту; мощность – до 4 м.

Анализ разреза позволяет выделить четыре разновозрастные пачки ( Лещинский и др. , 2009). Пачка 1 (слой 6; тортонский век, N12tr) представляет собой илы шельфа (глубина вод от 20 до 200 м). Пачка 2 (слои 5 и 4; позднеакчагыль-ское время, N23ak) сформирована в субаэральных и субаквальных (на глубинах от 0 до 15 м – пляжная, предфронтальная и переходная зоны) условиях морского побережья. Пачка 3 (слои 3 и 2; поздний (?) неоплейстоцен) - речной аллювий. Пачка 4 (слой 1; поздний неоплейстоцен - голоцен) - субаэральные образования. Обоснование возраста отложений базируется на совокупности геологических и палеонтологических данных. Так, в подошвенной части слоя 4

Рис. 1. Рубас-1

А – план-схема памятника; Б – сводная стратиграфическая колонка, выполненная на основе стратиграфических профилей траншеи 2006 г.

было обнаружено большое количество раковинок и створок остракод хорошей сохранности, редкие фораминиферы ( Rotalia beccari (Linne) и др.) и гастроподы. Доминанты среди остракод: эвригалинные Cyprideis littoralis (Brady) и Cy-prideis punctillata (Brady). Другие виды – солоновато-пресноводные формы: Limnocythere aff. luculenta Livental, Limnocythere tenuireticulata Suzin, Candona abichi Livental, Ilyocypris bradyi Sars, Eucypris aff. puriformis Mandelstam. Наиболее важно присутствие в слое значительного количества L. tenuireticulata Suzin и L. aff. luculenta Livental. Первый вид появляется в акчагыльское время и для него типичен. Распространение второго – с акчагыльского до бакинского времени, где он угасает. Вид C. punctillata (Brady) известен в отложениях миоцена – апшерона. Раковины акчагыльских видов C. abichi Livental и E. aff. puriformis Mandelstam имеют признаки локального переноса. C. littoralis (Brady) и I. bradyi Sars – виды широкого распространения. Таким образом, состав остракод и литология осадков позволяют предполагать, что осадконакопление слоя 4 происходило в опресненных прибрежных водах акчагыльского моря ( Лещинский и др. , 2010).

В ходе работ с полного разреза памятника Рубас-1 была отобрана серия образцов на спорово-пыльцевой анализ, который выявил крайне низкую концентрацию пыльцы в отложениях, часто не превышающую 30 зерен в образце при их удовлетворительной сохранности. Два наиболее информативных образца из слоя 6 характеризуются преобладанием в спектрах пыльцы древесных таксонов (сосна Pinus sg. Pinus , граб восточный Carpinus orientalis и береза Betula ) и отсутствием пыльцы маревых и полыни . Анализ поверхностных спорово-пыльцевых спектров показал, что пыльца Carpinus orientalis и Betula имеют тенденцию отлагаться локально и не переноситься на большие расстояния, в то время как пыльца сосны может являться результатом дальнего заноса. Таким образом, можно предполагать распространение в описываемый период в окрестностях памятника широколиственных лесов. Анализ образцов, полученных из слоя 4, показывает доминирование здесь пыльцы древесных таксонов с небольшим преобладанием пыльцы трав вверх по разрезу ( Artemisia , Chenopodiaceae, Asteroideae ), что может указывать на распространение открытых ценозов в это время в окрестностях памятника. В этой же пробе обращает на себя внимание большое количество хламидиоспор эндомикоризного гриба Glomus , который является показателем почвенной эрозии. Возможно, накопление слоя происходило в прибрежной зоне, характеризующейся эрозионными процессами ( Деревянко и др. , 2008).

Палинологический состав образцов из отложений слоя 4 ближе всего пали-нокомплексам «мезофитного» типа, который сопоставляется с верхнеакчагыль-ским палинокомплексом серии МПК-6ак Восточного Закавказья и Западной Туркмении ( Филиппова , 1997). Для Восточного Предкавказья также выделен близкий комплекс с доминированием Juglandaceae, Quercus , Fagus , Pinus , Pi-cea , Abies , Tsuga , Ulmus , Alnus , Carpinus и разнотравьем ( Найдина , 1991; Рудая , 2012).

Таким образом, суммарная информация, полученная методами естественных наук, позволяет предполагать, что археологический материал, зафиксированный в слое 5, накапливался в субаэральных и субаквальных условиях морского побережья (пляжная и предфронтальная зоны), при этом в береговом ландшафте преобладали залесенные участки. Хронологически время формирования культуросодержащего слоя соотносится с финальной стадией акчагыль-ской трансгрессии Каспийского моря и, согласно принятым стратиграфическим схемам, имеет возраст ≈ 1,8–2,0 млн л. н.

Характер сырьевой база индустрии и проблемы идентификации артефактов

Древнейший археологический комплекс памятника связан со слоем 5. Среди угловатых обломков кремня, представленных в незначительном количестве в гравийно-галечной составляющей слоя (основная масса представлена обломками известняка и песчаника), некоторые предметы имеют признаки искусственной обработки. Диагностика изделий затруднена сильной «сглаженностью» поверхности предметов, что, скорее всего, связано с абразионным воздействием на них песка в пляжно-прибрежных условиях, в которых формировался слой, и особенностями самого кремневого сырья. В ходе работ 2006–2012 гг. было обнаружено более 3 500 экз. кремня. Окатанные обломки в основном имеют размеры до 5 см, хотя встречаются единичные экземпляры до 20–25 см по длинной оси. В общей сложности 147 экз. кремня имеет признаки искусственного расщепления.

Детальное исследование кремневого сырья, проведенное к. г.-м. н. Н. А. Кулик, показало следующее. Источником кремня являются известняки датского яруса, составляющие передовые выходы горной гряды в верховьях Рубаса и его притоков ( Деревянко и др. , 2012a). Наблюдения над кремнями в их естественном залегании показали, что важнейшим фактором, влияющим на качество кремня как исходного сырья, характер его раскалывания и форму обломков, является многократное проявление крупных тектонических нарушений, приводивших к появлению в желваках кремня скрытой трещиноватости, направления которой определялись как собственными особенностями породы, так и направлением тектонических напряжений. Это обусловило основное отличие кремневого сырья – большое количество внутренних дефектов, как правило, не позволяющих при раскалывании получить протяженные заготовки; сколы часто прерываются трещинами и имеют неровные очертания. Далекий перенос (≈ 10 км), с одной стороны, отсеивает часть некачественного сырья, разбивающегося при соударениях обломков в горном водном потоке, с другой – предопределяет преимущественно мелкие размеры кремневых галек. То есть форма и размер артефактов в большой мере зависят от формы и размеров естественных обломков, что, в свою очередь, обусловлено особенностями морфологии и генезиса кремня в этом районе. Сырьевые ограничения, возможно, в значительной степени повлияли на широкое использование несколовых основ для изготовления орудий, но одновременно дополнительно осложнили идентификацию последних. Действительно, используемое сырье изначально колется очень «артефактоподобно», а перенос в условиях горных потоков способствует образованию мелкой «псевдоретуши» вследствие раковистого скалывания при обламывании тонких краев обломков и возникновению при соударениях последних «забитостей»

и «выемок» на их ребрах и вершинах. Проведенный анализ позволил, несмотря на признаки «артефактности», отсеять часть предметов, имеющих, скорее всего, естественное происхождение, и более четко локализовать группу бесспорных артефактов ( Деревянко и др. , 2009).

Таким образом, структура и технологический контекст раннепалеолитического комплекса, морфология артефактов и сохранность поверхностей последних обнаруживают весьма существенные проблемы идентификации инвентаря, тем более что в целом индустрия этого памятника явно неоднородна: в ней бесспорные артефакты сопровождаются изделиями с признаками естественного раскалывания, или «псевдоретушью», которая зачастую трудноотличима от преднамеренной.

Исследователями палеолита неоднократно предпринимались попытки выработки критериев, отличающих искусственную обработку краев изделий от естественной и непреднамеренной. Многочисленными экспериментами установлено, что тип и интенсивность «псевдоретуши» определяют такие факторы как вид и качество каменного сырья, форма и толщина заготовок, характер вмещающих или подстилающих (при поверхностном залегании) отложений, продолжительность и способ воздействия (вытаптывание, солифлюкция, давление щебенки и т. д.), а также степень концентрации находок ( Щелинский , 1983; Shea, Klenck , 1993; Мс Brearty et al ., 1998; Колобова, Рыбин , 2006). Оказалось также, что в зависимости от комбинации перечисленных факторов характер ненамеренной «обработки» мог принципиально отличатся по всем основным параметрам. Это касалось как расположения «ретуши» (сплошная или прерывистая по всему периметру, более интенсивная по одному из краев, редкие фасетки на всем предмете), так и других ее характеристик (альтернативная, чередующаяся, по одной плоскости; удлиненная, чешуйчатая и т. д.). Единственным общим моментом в результатах экспериментов был тот, что у относительно тонких заготовок при ненамеренном воздействии образуется сильная выкрошенность края, имеющая вид зубчато-выемчатой отделки, а также часто появляются короткие «шиповидные» выступы.

Также в контексте проблемы идентификации палеолитических артефактов часто упоминаются свидетельства обнаружения «псевдоорудий» в гравийно-галечных отложениях ( Матюхин , 1986; Дороничев и др. , 2007. С. 201–205). В тех случаях, когда анализируются единичные находки чопперовидных изделий, первичных отщепов или предметов с иррегулярными сколами / ретушью, с неоднозначной трактовкой этих материалов можно согласиться. Применительно же к находкам отдельных рубил, нуклеусов, сколов с полным набором отличительных признаков искусственного расщепления, при возникновении сомнений следует прежде всего искать им объяснение в возможном или вероятном переотложении. Предположение о природном происхождении четко локализованных в пространстве комплексов артефактов, определяемых как палеолитические индустрии, должно иметь хотя бы одно фактическое подтверждение, между тем примеры таких массовых локализаций «псевдоартефактов» с признаками палеолитических изделий в галечниках неизвестны.

Следует добавить, что какие-либо сведения об экспериментах по возникновению ненамеренной обработки на кремневом материале при водном переносе или при попадании его в прибрежную зону морских бассейнов в научной литературе отсутствуют и соответствующих критериев не выработано.

В сомнительных ситуациях, возникающих, как правило, в отношении комплексов раннего палеолита, принято ориентироваться на наличие в коллекции бесспорных артефактов. В их числе – площадочные нуклеусы с негативами упорядоченных снятий, серии сколов с четко диагностируемыми признаками искусственного раскалывания (дорсальной и вентральной поверхностями, остаточной площадкой и ударным бугорком), орудия, оформленные регулярной упорядоченной ретушью или сколами оббивки (например, скребки, скребла и т. д.). Полный серийный набор перечисленных форм, несомненно, присутствует в коллекции Рубаса-1, то есть налицо все основания рассматривать данный комплекс изделий в качестве палеолитической индустрии. При этом нельзя исключать вероятности образования отдельных фасеток и даже непротяженных участков ретуши или негативов мелких сколов от соударения предметов и других случайных факторов, но, учитывая окатанность многих изделий, доказать или опровергнуть их появление в результате такого воздействия очень сложно. Возникающие в связи с этим вопросы по проблеме идентификации тех или иных орудий следует признать неизбежными ( Зенин, Анойкин , 2008).

Еще одним важным аспектом в изучении мелкоорудийных индустрий раннего палеолита является четкое типологическое определение и классификация изделий, в первую очередь орудийных форм. В настоящее время единые критерии анализа и общепринятая типология для подобных комплексов отсутствуют. Соответственно, возникают проблемы их технико-типологического сравнения и археологической периодизации. Малые размеры и разнообразие заготовок, преобразованных в орудия, часто не позволяют уверенно отличать скребло от скребка, острие от клювовидного орудия и т. д. Отсутствие устоявшихся стандартных орудийных форм в технокомплексах Рубаса-1 и преобладание в них сильноокатанных артефактов представляют собой серьезное препятствие для их четкого типологического определения.

Каменная индустрия слоя 5

На основе петрографических данных из состава коллекции кремневых отдельностей были удалены предметы, образование которых может быть объяснено естественными причинами (раскалывание по трещинам в породе, раскалывание при соударениях во время водной транспортировки и др.). Также были исключены все предметы, не имеющие достаточно выразительных следов антропологического воздействия из-за сильной сглаженности поверхности, очень малых размеров, отсутствия основных признаков направленного раскалывания и др. В результате такого подхода было определено, что характеристиками, достаточными для технико-типологического анализа, в коллекции слоя 5 обладают 147 предметов. Их сохранность и облик определили разделение коллекции на две группы – по степени выраженности антропогенного воздействия. Артефакты первой группы представлены сколами, теми орудийными формами, которые легко диагностируются, имеют типологическую привязку и четкую системность обработки, а также нуклевидными формами с прослеживающейся системой подготовки ядрища и негативами серии целенаправленных снятий. Изделия второй группы представлены нуклевидными обломками, а также фрагментами сколов, обломками и осколками, вторичная отделка которых позволяет диагностировать возможную системность обработки и выделить возможные рабочие участки. В эту категорию попадает и группа мелких сколов, для которых нельзя исключать природный характер образования при раскалывании кремневых обломков и галек вследствие соударений, а также медиальные и дистальные фрагменты более крупных сколов, не имеющих остаточных ударных площадок.

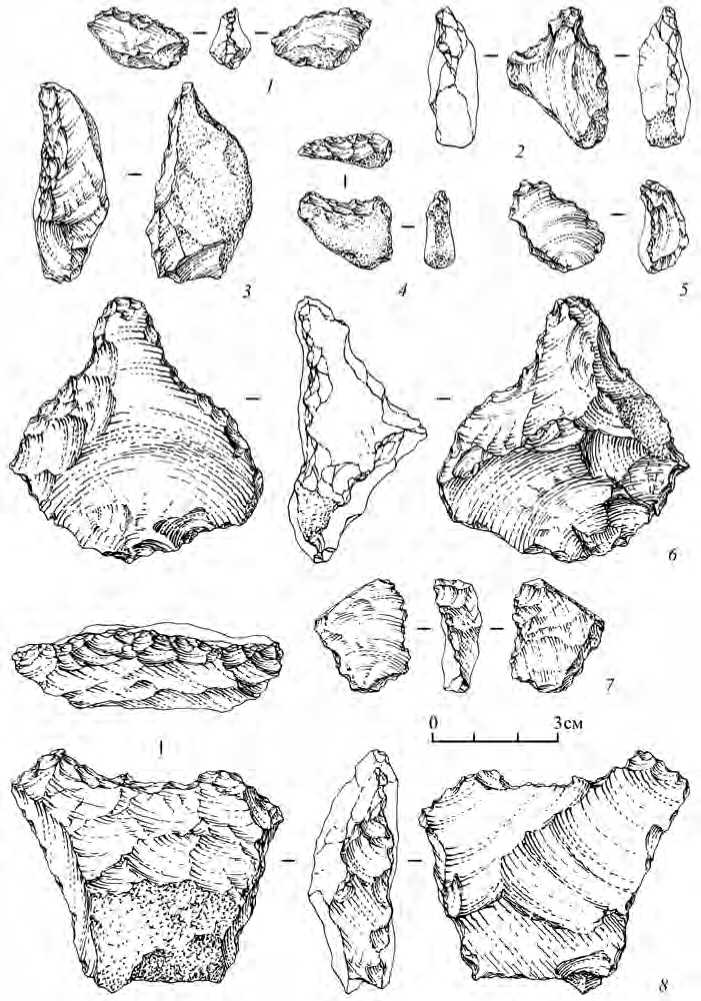

Группа I – предметы с выраженным антропогенным воздействием – насчитывает 74 экз. Категории, представляющие первичное расщепление, включают: колотые гальки – 9 экз.; нуклеусы – 2 экз. (оба ядрища имеют небольшие размеры и относятся к простым формам плоскостного однонаправленного раскалывания, при этом более крупный предмет несет следы использование двух плоскостей для расщепления с независимых площадок); сколы – 36 экз. (рис. 2, 5, 7 ); обломки, осколки – 27 экз. Из 74 предметов преобразованы в орудия 48 экз., в том числе: рубильце – 1 экз.; скребла – 6 экз. (рис. 2, 3 ); скребловидные – 5 экз.; нуклевидные скребки – 2 экз.; скребки атипичные – 9 экз. (рис. 2, 1, 4 ); шиповидные – 8 экз. (рис. 2, 2, 6 ); выемчатые – 9 экз. (рис. 2, 8 ); зубчато-выемчатое – 1 экз.; комбинированное орудие (скребло выемчатое) – 1 экз.; обломки с ретушью – 6 экз.

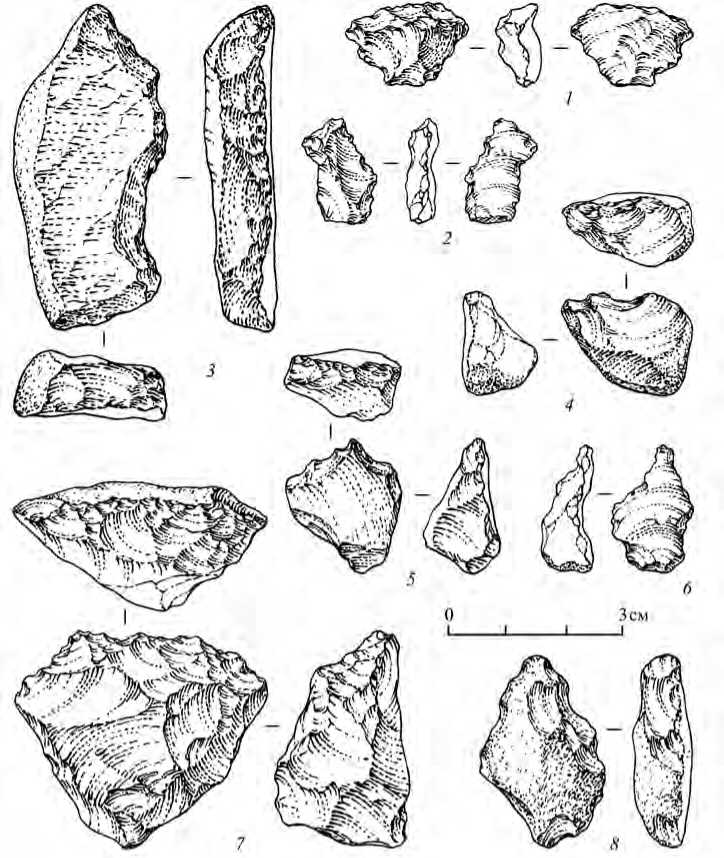

Группа II – предметы с предполагаемым антропогенным воздействием – насчитывает 73 экз. Категории, представляющие первичное расщепление, включают: колотые гальки – 5 экз.; нуклевидные обломки – 5 экз.; сколы – 46 экз. (рис. 3, 1, 2, 6 ); обломки, осколки – 17 экз. По наличию следов вторичной обработки к категории орудий может быть отнесено 25 предметов, в том числе: скребло – 1 экз.; скребловидное – 1 экз. (рис. 3, 7 ); скребки атипичные – 4 экз. (рис. 3, 4 ); шиповидные – 7 экз. (рис. 3, 5 ); клювовидные – 1 экз.; выемчатые – 2 экз.; сколы с ретушью – 3 экз. (рис. 3, 8 ); обломки с ретушью – 6 экз. (рис. 3, 3 ). Необходимо отметить, что малая протяженность обработанных участков на всех изделиях и характер ретуши не позволяют однозначно утверждать ее антропогенное происхождение.

В целом раннепалеолитический комплекс Рубаса-1 характеризуется большим количеством изделий малых размеров (~ 2–4 см), а также слабой типологической выраженностью и неустойчивостью орудийных форм. Последнее может быть связано как с примитивной техникой обработки камня, так и с использованием нестандартизированных заготовок, так как в большинстве случаев утилизировались несколовые основы (осколки, обломки). Вместе с тем при всем кажущемся разнообразии количество функциональных типов среди орудийных форм невелико. В основном это предметы с выемками, шиповидными выступами и скребловидные изделия. Вторичная отделка осуществлялась преимущественно мелкими сколами и грубой, однорядной, крутой и вертикальной ретушью. Изделия крупнее 4 см немногочисленны (около 20 %) – в основном это сколы, скребловидные и выемчатые орудия, а также единичные нуклевидные формы. Предполагаемый (на основании комплекса естественнонаучных данных) возраст вмещающих отложений и специфический характер артефактов позволяют

Рис. 2. Рубас-1. Раскоп 1. Слой 5. Каменные артефакты группы I (рисунки художника А. В. Абдульмановой)

1, 4 – атипичные скребки; 2, 6 – шиповидные изделия; 3 – скребло; 5, 7 – сколы; 8 – выемчатое изделие

Рис. 3. Рубас-1. Раскоп 1. Слой 5. Каменные артефакты группы II (рисунки художника А. В. Абдульмановой)

1, 2, 6 – сколы; 3 – обломок с ретушью; 4 – атипичный скребок; 5 – шиповидное из-делие; 7 – скреб-ловидное изделие; 8 – скол с ретушью отнести эти материалы к числу мелкоорудийных индустрий начальных этапов раннего палеолита. Согласно предварительным стратиграфическим оценкам возраста, раннепалеолитический комплекс Рубаса-1 является одной из древнейших археологических индустрий на Кавказе. Наиболее близкие аналогии данным артефактам прослеживаются в материалах расположенной в 30 км от Ру-баса-1 стоянки Дарвагчай-1, которая датируется ≈ 700–500 тыс. л. н. (бакинское время, Q1b) (Деревянко и др., 2009; 2012б), что свидетельствует о длительном существовании раннепалеолитических индустрий с мелкоорудийными ассамб-ляжами на территории Северо-Восточного Кавказа.

Заключение

Наиболее древние каменные ассамбляжи, размер изделий в которых позволяет относить их к микроиндустриям, известны в настоящее время в Восточной Африке, в нижнем течении р. Омо, на стоянках Омо 57 и Омо 123, возраст которых, по геологическим данным, определяется в 2,3–2,4 млн л. н. ( Torre et al ., 2003). Перечень изделий включает нуклеусы, сколы и их фрагменты, а также обломки и осколки, которые составляют до 85% дебитажа. При этом длина нуклеусов и целых сколов не превышает 3 см, что определялось размерами исходного сырья, представленного мелкими галечками кварца, эффузивов и кремневых пород. Вместе с тем в индустрии фиксируется набор технических приемов, образующих устойчивые системы расщепления, которые реализовывались даже на самом низкокачественном материале (кварц). Интересно, что сырье высокого качества (кремневые породы) использовалось интенсивнее и предметы из него в среднем имеют более мелкие размеры, чем из кварца ( Torre , 2004).

Таким образом, уже на самых ранних этапах возникновения технологий расщепления камня человек умел утилизировать сырье в рамках несложных устойчивых стратегий и был практически не ограничен размерами каменных отдельностей, так как получаемые продукты первичного расщепления не требовали сложных техник раскалывания или предварительной подготовки. Изначально миниатюрные размеры артефактов определялись, видимо, только размером исходного сырья. Это видно из общего анализа древнейших индустрий Восточной Африки (комплексы местонахождений в бассейнах Гона и Омо в Эфиопии), где наряду с уже упоминавшимися стоянками с мелким инвентарем хорошо представлены стоянки с предметами «обычных» размеров (3–7 см) (стоянки EG-10, OGS-7 и др.) ( Semawa et al. , 2003; Stout et al. , 2010). Подробный анализ этих древнейших комплексов позволил выявить определенные различия между ними, однако определить их причину – разная природная обстановка и сырьевая база или культурные различия– не позволил недостаток имеющейся информации. Тем не менее, исследователи не исключили возможную культурную дивергенцию уже на самых ранних этапах возникновения каменных индустрий, хотя и остающуюся в неких общих рамках использования ограниченного числа технологических моделей.

Древнейшие африканские материалы демонстрируют уже на рубеже 2,5 млн л. н. наличие навыков, достаточных для осуществления довольно сложных технологических процессов, и существование нескольких устойчивых технологических схем, применявшихся с разной частотой и в различных сочетаниях. При этом имевшихся навыков хватало, чтобы использовать сырье даже крайне небольшого размера (в пределах 2–3 см), а полученные в результате раскалывания артефакты использовались несмотря на свои миниатюрные размеры. Древнейшие каменные ассамбляжи характеризуются наличием определенной системы в первичном расщеплении, но отсутствием серийности в конечных продуктах, невыраженностью форм, а также большим количеством отходов производства (осколки, обломки), возможно получавшихся намеренно (техника дробления). Орудийный набор как таковой не был еще сформирован, ретуширование заготовок носило случайный характер.

На территории Евразии до последнего времени наиболее древним памятником с мелкоорудийными наборами эпохи раннего палеолита была стоянка Бизат Рухама (около 1 млн л. н.) ( Zaidner et al. , 2003). В составе каменной индустрии памятника находятся предметы крайне небольших размеров: нуклеусы не превышают 3 см, сколы, в среднем, около 2 см. Первичное расщепление представлено простейшими формами ядрищ – простая унифасиальная техника при минимальной предварительной подготовке. Большую роль играют угловатые обломки, на которых выполнено значительное число орудий. Характерной особенностью индустрии является неустойчивость орудийных форм. Изделия группируются по очень общим характеристикам рабочих элементов, как то: наличие острого выступа, выемки и т. д. Выделяется четыре основные группы изделий: остроконечные, зубчато-выемчатые, скребловидные и прочие, куда включаются единичные ножи, резцы и транкированные предметы. Основной прием оформления орудий – ретушь, в основном регулярная разноразмерная крутая и полукрутая ( Burdukiewicz, Ronen , 2000; Zaidner et al ., 2003). Размеры изделий определяются размерами сырья, однако мелкий материал выбирался древним человеком сознательно. ( Zaidner , 2003; Zaidner et al ., 2003). Вместе с тем предполагать, что миниатюрность изделий была определена именно культурными предпочтениями, с полным основанием нельзя, так как хорошее сырье было только небольшого размера. Однако отсутствие крупных орудий при их возможном изготовлении, пусть и из сырья невысокого качества, свидетельствует, что мелкоорудийный технокомплекс полностью удовлетворял потребности древнего населения стоянки и, следовательно, мог существовать как самостоятельная культурно-технологическая традиция.

Индустрия Рубаса-1 с ее типологической невыраженностью и наличием орудий, выполненных слабоорганизованной ретушью, занимает промежуточное хронологическое и технологическое положение между африканскими и ближневосточными мелкоорудийными комплексами. Особенности используемого каменного материала не позволяют утверждать, что миниатюрность основной массы изделий определяется исключительно культурной традицией. Возможно, в определенной степени это связано с сырьевыми ограничениями.

Археологические материалы Дарвагчая-1 имеют более развитый облик, в них присутствуют отдельные сложные и тщательно выполненные орудийные формы, набор орудий более разнообразен, появляются такие типы изделий, как скребла-ножи, ножи, резцы, что сближает эти технокомплексы с индустрией Бизат-Рухамы. В наиболее позднем комплексе (слой 8) яркой чертой является присутствие рубил. В целом можно констатировать, что наличие довольно большого количества крупных форм на фоне общей мелкоорудийной направленности индустрии Дарвагчая позволяет предполагать намеренное производство изделий небольших размеров ( Деревянко, Зенин , 2007; Деревянко и др. , 2012а; 2012б).

Раннепалеолитические комплексы стоянок Рубас-1 и Дарвагчай-1 позволяют рассматривать Кавказ как один из очагов развития доашельских микроиндустрий. Их характеризует применение простейших техник расщепления, включая дробление породы, частое использование для изготовления орудий несколовых основ, малые размеры основной части предметов (~ 2–4 см), а также слабая типологическая выраженность и неустойчивость орудийных форм, среди которых преобладают скребловидные, остроконечно-шиповидные и выемчатые категории изделий. Эти материалы дополняют существующие представления о начальных этапах освоения человеком пространства Евразии, о происхождении и развитии древнейших микролитических индустрий, предположительно возникших около 2,5 млн л. н. в Африке (Омо и др.), а затем распространившихся на территорию Леванта (Бизат Рухама), Европы (Изерния ла Пинета и др.) и Центральной Азии (Кульдара) и далее на восток ( Деревянко, Зенин , 2007). Можно предполагать, что уже на самых ранних этапах человеческой истории существовали предпосылки возникновения мелкоорудийных индустрий, которые, видимо, начинали формироваться как адаптационная реакция на ограничения, накладываемые размера-ми/качеством каменного материала.

Список литературы Раннепалеолитическая мелкоорудийная индустрия местонахождения Рубас-1 (Приморский Дагестан)

- Голубятников В.Д., 1940. Геология и полезные ископаемые третичных отложений Дагестана. М.; Л.: Госгеолиздат. 228 с.

- Деревянко А.П., 2009. Древнейшие миграции человека в Евразии в раннем палеолите. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 232 с.

- Деревянко А.П., Зенин В.Н., 2007. Первые результаты исследования раннепалеолитической стоянки Дарвагчай-1 в Дагестане//Археология, этнография и антропология Евразии. № 4 (32). С. 29-51.

- Деревянко А.П., Амирханов Х.А., Зенин В.Н., Анойкин А.А., Рыбин Е.П., 2004. Разведка объектов каменного века в Республике Дагестан в 2004 г.//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий/Отв. ред. А.П. Деревянко, В.И. Молодин. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. Т. 10: Материалы годовой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2004 г. Ч. 2. С. 65-69.

- Деревянко А.П., Анойкин А.А., Лещинский С.В., Славинский В.С., Борисов М.А., 2006. Нижнепалеолитический комплекс местонахождения Рубас-1: предварительные результаты//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий/Отв. ред. А.П. Деревянко, В.И. Молодин. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. Т. 12: Материалы Годовой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2006 года. Ч. 1. С. 65-70.

- Деревянко А.П., Анойкин А.А., Борисов М.А., Рудая Н.А., 2008. Раннепалеолитический комплекс местонахождения Рубас-1 (по материалам работ 2008 г.)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий/Отв. ред. А.П. Деревянко, В.И. Молодин. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. Т. 14: Материалы Годовой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2008 г. С. 42-47.

- Деревянко А.П., Анойкин А.А., Зенин В.Н., Лещинский С.В., 2009. Ранний палеолит Юго-Восточного Дагестана. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 124 с.

- Деревянко А.П., Анойкин А.А., Борисов М.А., 2011. Раннепалеолитический комплекс местонахождения Рубас-1 (по материалам работ 2011 г)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий/Отв. ред. А.П. Деревянко, В.И. Молодин. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. Т. 17: Материалы Годовой сессии института археологии и этнографии СО РАН 2011 г. С. 29-33.

- Деревянко А.П., Амирханов Х.А., Зенин В.Н., Анойкин А.А., Рыбалко А.Г., 2012a. Проблемы палеолита Дагестана. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 292 с.

- Деревянко А.П., Анойкин А.А., Борисов М.А., 2012б. Раннепалеолитический комплекс местонахождения Рубас-1 (по материалам работ 2012 г)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий/Отв. ред. А.П. Деревянко, В.И. Молодин. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. Т. 18: Материалы Итоговой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2012 г. С. 36-40.

- Дороничев В.Б., Голованова Л.В., Барышников Г.Ф., Блэквелл Б.А.Б., Гарутт Н.В., Левковская Г.М., Молодьков А.Н., Несмеянов С.А., Поспелова Г.А., Хоффекер Д.Ф., 2007. Треугольная пещера: Ранний палеолит Кавказа и Восточной Европы/Ред. Л.В. Голованова, В.Б. Дороничев. СПб.: Островитянин. 270 с.

- Замятнин С.Н., 1950. Изучение палеолитического периода на Кавказе в 1936-1948 гг.//Материалы по четвертичному периоду СССР: К докладам Советской делегации на III конф. Международной ассоциации по изучению четвертичного периода/Ред. А.А. Блохин. Вып. 2. М.; Л.: АН СССР. С. 135-136.

- Зенин В.Н., Анойкин А.А., 2008. Микролитические индустрии раннего палеолита Дагестана: проблемы идентификации и анализа каменного инвентаря//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий/Отв. ред. А.П. Деревянко, В.И. Молодин. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. Т. 14: Материалы Годовой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2008 г. С. 67-70.

- Колобова К.А., Рыбин Е.П., 2006. Утилизационная ретушь как фактор образования орудийных наборов в палеолитических индустриях Центральной Азии//Человек и пространство в культурах каменного века Евразии/Отв. ред. А.П. Деревянко, Т.И. Нохрина. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. С. 92-104.

- Котович В.Г., 1964. Каменный век Дагестана. Махачкала: Б. и. 224 с.

- Лещинский С.В., Коновалова В.А., Бурканова Е.М., Бабенко С.Н., 2009. Обоснование относительного возраста раннепалеолитических местонахождений Дарвагчай-1 и Рубас-1 (Южный Дагестан)//Древнейшие миграции человека в Евразии: материалы междунар. симпозиума (6-12 сентября 2009 г., г. Махачкала, Республика Дагестан, Россия)/Отв. ред. А.П. Деревянко, М.В. Шуньков. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. С. 140-149.

- Лещинский С.В., Коновалова В.А., Бурканова Е.М., Бабенко С.Н., 2010. Палеонтологическое и стратиграфическое изучение окружения раннепалеолитических памятников в Южном Дагестане//Древнейшие обитатели Кавказа и расселение предков человека в Евразии. СПб.: Петербургское востоковедение. С. 67-79. (Труды ИИМК; т. 35.)

- Матюхин А.Е., 1986. О галечных псевдоорудиях//СА. № 3. С. 95-104.

- Найдина О.Д., 1991. Палинокомплексы верхнего плиоцена Предкавказья и Прикаспия//Бюл. МОИП. Отд. Геол. Т 66. Вып. 1. С. 1301-1331.

- Рудая Н.А., 2012. Палинологическая характеристика памятника Рубас-1//Деревянко А.П., Амирханов Х.А., Зенин В.Н., Анойкин А.А., Рыбалко А.Г. Проблемы палеолита Дагестана. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. С. 277-289.

- Филиппова Н.Ю., 1997. Палинология верхнего плиоцена -среднего плейстоцена юга Каспийской области. М.: ГЕОС. 164 с.

- Щелинский В.Е., 1983. К изучению техники, технологии изготовления и функций орудий мустьерской эпохи//Технология производства в эпоху палеолита/Под ред. А.Н. Рогачева. Л.: Наука. С. 72-116.

- Burdukiewicz J.M., 2003 Technokompleks mikrolityczny w paleolicie dolnym środkowej Europy. Wroclaw: WERK. 374 p.

- Burdukiewicz J.M., Ronen A., 2000. Ruhama in the Northern Negev Desert. A new microlithic site of Lower Palaeolithic in Israel//Praehistoria Thuringica. Vol. 5. P. 32-46.

- Lower Palaeolithic Small Tools in Europe and the Levant, 2003/Eds J.M. Burdukiewicz, A. Ronen. Oxford. 239 p. (BAR International Series; 1115.)

- МсBrearty S., Bishop L., Plummer T., Dewar R., Conard N., 1998. Tools underfoot: human trampling as an agent of lithic artifact edge modification//American Antiquity. Vol. 63. No. 1. P. 108-129.

- Ronen A., 2003. The Small Tools of Evron Quarry, Western Galilee, Israel//Lower Palaeolithic Small Tools in Europe and the Levant/Eds J.M. Burdukiewicz, A. Ronen. Oxford. P. 113-120. (BAR International Series; 1115.)

- Semawa S., Rogersb M.J., Quadec J., Renned P. R., Butlerc R.F., Rodrigof M. D., Stouta D., Hartc W.S., Pickeringg T., Simpsoni S.W., 2003. 2.6 Million year old stone tools and associated bones from OGS-6 and OGS-7, Gona, Afar, Ethiopia//Journal of Human Evolution. Vol. 45. P. 169-177.

- Shea J.J., Klenck J.D., 1993. An experimental investigation of the effects of trampling on the results of lithic microwear analysis//Journal of Archaeological Science. Vol. 20. P. 175-194.

- Stout D., Semaw S., Rogers M.J., Cauche D., 2010. Technological variation in the earliest Oldowan from Gona, Afar, Ethiopia//Journal of Human Evolution. Vol. 58. P. 474-491.

- Torre de la I., 2004. Omo Revisited. Evaluating the Technological Skills of Pliocene Hominids//Current Anthropology. Vol. 45. No. 4. P. 439-465.

- Torre de la I., Mora R., Dominguez Rodrigo M., Luque de L., Alcala L., 2003. The Oldowan industry of Peninj and its bearing on the reconstruction of the technological skills of lower Pleistocene hominids//Journal of Human Evolution. Vol. 44 (2). P. 203-224.

- Vértesszőlős: Site, Man and Culture, 1990/Eds M. Kretzoi, V.T. Dobosi. Budapest: Akademia Kiado. 556 p.

- Zaidner Y., 2003. The use of raw material at the Lower Palaeolithic site of Bizat Ruhama, Israel//Lower Palaeolithic Small Tools in Europe and the Levant./Eds J.M. Burdukiewicz, A. Ronen. Oxford. P. 121-132. (BAR International Series; 1115.)

- Zaidner Y., Ronen A., Burdukiewicz J.M., 2003. The Lower Palaeolithic microlithic industry of Bizat Ruhama, Israel//L’anthropologie. Vol. 107. P. 203-222.