Раннесредневековое одиночное погребение с конским снаряжением из Северного Алтая

Автор: Серегин Н.Н., Степанова Н.Ф.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена введению в научный оборот и разноплановой интерпретации материалов раскопок могилы 24 некрополя Горный-10. Данный памятник, расположенный в Красногорском р-не Алтайского края, был исследован в 2000-2003 гг., и в настоящее время может рассматриваться как базовый комплекс для изучения различных аспектов истории населения юга Западной Сибири начала раннего Средневековья. Публикуемый объект представляет собой одиночное захоронение взрослого мужчины с довольно представительным инвентарем, включавшим вооружение, украшения и элементы костюма, а также снаряжение лошади. Анализ находок и их сопоставление с известными материалами из памятников Северной и Центральной Азии позволили определить датировку погребения в рамках VII в. н.э. Выявленный набор предметов свидетельствует о довольно высоком прижизненном статусе умершего человека. Установлено, что подобная ситуация в целом характерна для одиночных погребений с элементами амуниции лошади, исследованных в Лесостепном Алтае и относящихся к эпохе Великого переселения народов и начала раннего Средневековья. Судя по материалам раскопок некрополя Горный-10, часть подобных объектов отражает особенности материальной культуры элиты социума. Имеются основания для утверждения о том, что конское снаряжение, причем не только редкие предметы торевтики (украшения узды), но и стандартные функциональные изделия, выступало социальным маркером различного уровня в обрядовой практике. Дальнейший системный анализ материалов раскопок известных памятников, а также расширение имеющихся данных за счет проведения раскопок, позволят более подробно рассматривать различные аспекты социальной истории населения юга Западной Сибири обозначенного периода.

Лесостепной алтай, раннее средневековье, конское снаряжение, хронология, социальная история, погребальный обряд

Короткий адрес: https://sciup.org/145146171

IDR: 145146171 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0642-0649

Текст научной статьи Раннесредневековое одиночное погребение с конским снаряжением из Северного Алтая

Материалы раскопок археологических памятников Лесостепного Алтая эпохи Великого переселения народов и начала раннего Средневековья свидетельствуют о том, что лошадь имела большое значение в разных сферах жизни местного населения. В частности, об этом свидетельствуют результаты раскопок погребальных комплексов. Традиция захоронения умерших людей в сопровождении коня не получила на обозначенной территории столь широкого распространения в I тыс. н.э., как в горной части региона. Вместе с тем, в серии могил обнаружены элементы снаряжения лошади даже при отсутствии самого животного. Одним из памятников, в материалах которого данная практика зафиксирована наиболее последовательно, является некрополь Горный-10. В настоящей статье представлены результаты раскопок одного из объектов обозначенного комплекса, а также обозначены возможности интерпретации одиночных погребений с конским снаряжением.

Характеристика результатов раскопок

Могильник Горный-10 расположен на мысу правого берега р. Иша, в 1,3 км к западу–северо-западу от устья р. Карагуж, в 0,6 км к северо-западу от пос. Горный Красногорского р-на Алтайского края. В 2000–2003 гг. на площади некрополя экспедициями Алтайского государственного университета и НПЦ «Наследие» под руководством М.Т. Абдулганеева и Н.Ф. Степановой раскопаны 75 захоронений. Материалы этого памятника, на сегодняшний день являющегося одним из базовых комплексов юга Западной Сибири начала раннего Средневековья, опубликованы лишь частично [Аб-дулганеев, 2001; Серегин, Абдулганеев, Степанова, 2019; Серегин, Степанова, 2020; и др.]. Ряд объектов некрополя Горный-10 весьма показательны, демонстрируют общие и особенные характеристики культуры населения обозначенного региона и требуют отдельного рассмотрения.

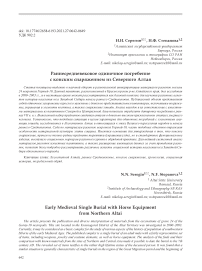

Могила 24 (рис. 1, 1) выявлена в юго-западной части раскопа №1, маркирующего северо-западную периферию памятника. Захоронение прослежено с глубины 0,54 м. Могила размером 0,75 × 2,08 м имела подпрямоугольную форму. На глубине 0,68 см от современной поверхности находилось погребение взрослого человека, уложенного на спине в вытянутом положении и ориентированного головой на северо-запад. По определению С.С. Тур, останки принадлежат мужчине 25–30 лет. Руки умершего были вытянуты вдоль тела и слегка согнуты в локте так, что кисти лежали на тазе; ноги также слегка согнуты в коленях. Череп, на котором фиксируются следы трепанации, отчленен и повернут направо; нижняя челюсть лежала отдельно, над правым плечом.

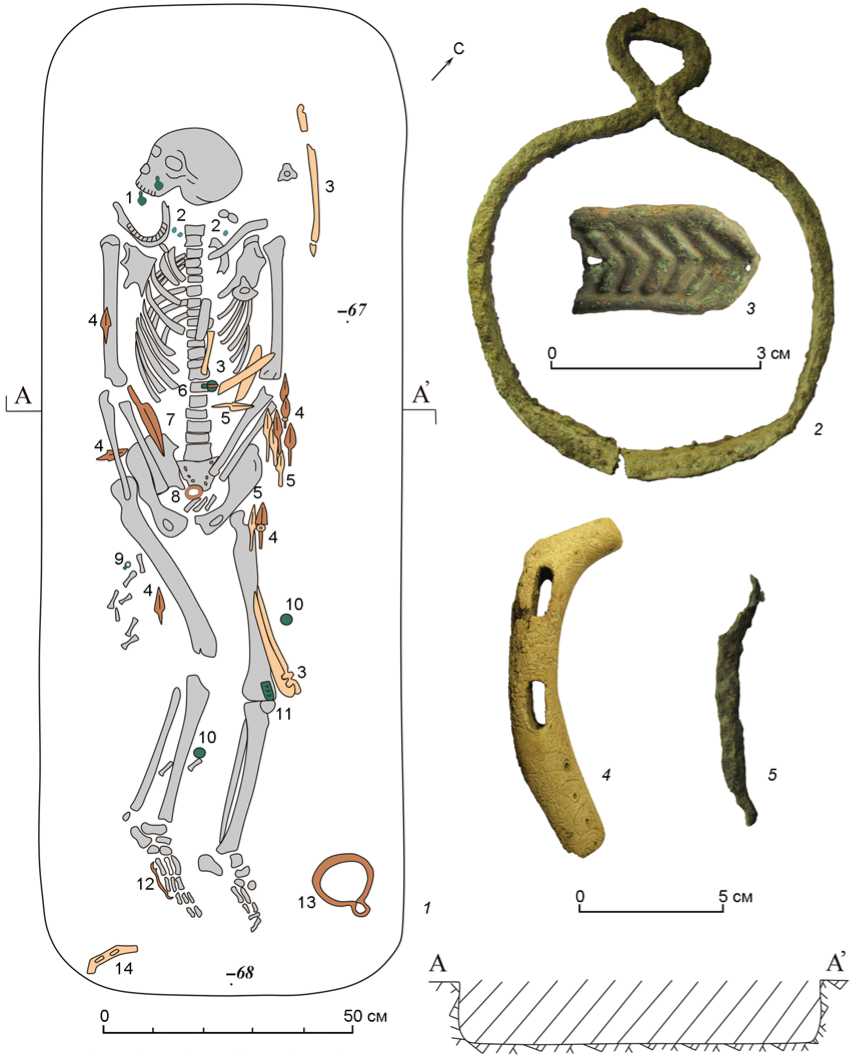

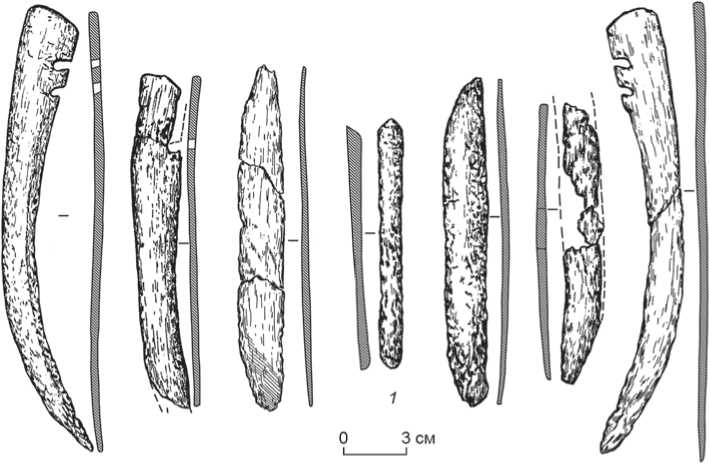

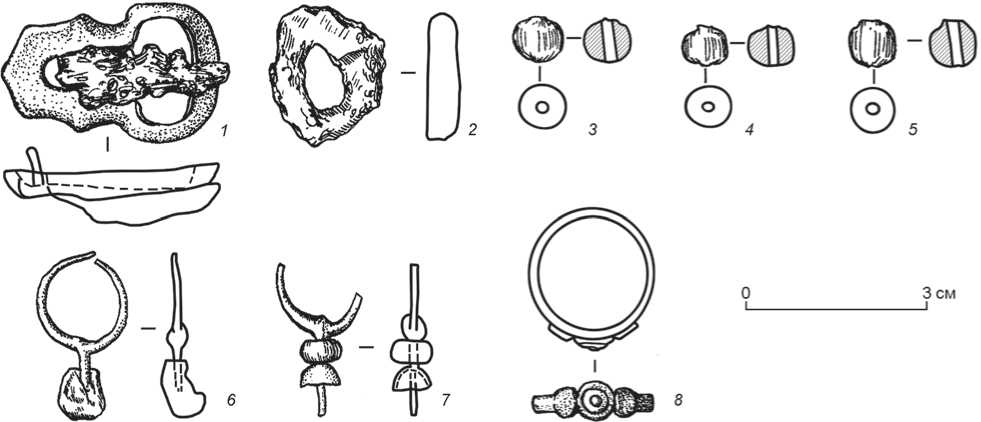

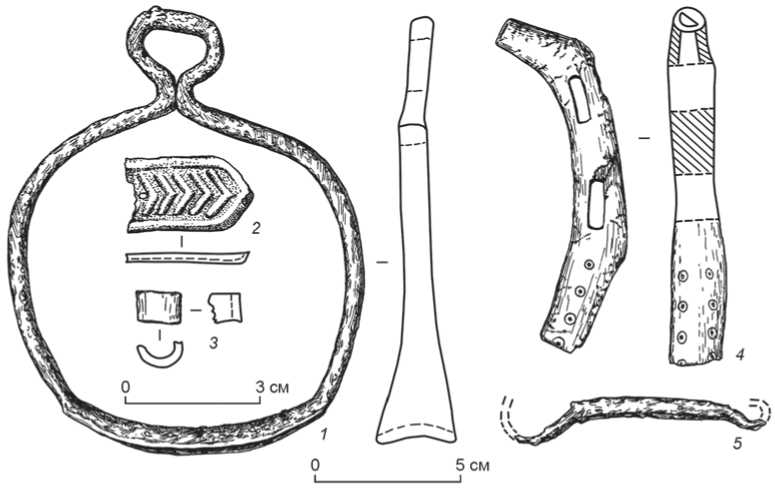

На костяке погребенного и рядом с ним обнаружены довольно многочисленные предметы сопроводительного инвентаря. Судя по всему, на левую часть тела умершего человека был положен сложносоставной лук, о чем свидетельствует расположение костяных накладок (рис. 2, 1 ). Парные концевые накладки находились над левым плечом и на левом бедре, срединные боковые и тыльная – в нижней левой части грудной клетки. Основное скопление железных и костяных наконечников стрел (рис. 2, 3–15 ) зафиксировано слева в районе пояса покойного, где, вероятно, располагался колчан. Еще три железных наконечника выявлены в разных местах на правой части костяка. Справа на поясе погребенного находился боевой нож, на котором сохранились остатки деревянных ножен с бронзовыми накладной пластиной и пронизкой (рис. 2, 2 ). Также в районе пояса обнаружены бронзовая пряжка с железным язычком (рис. 3, 1 ) и железное кольцо (рис. 3, 2 ). Большая часть комплекса украшений выявлена в районе головы покойного: две бронзовые серьги с бронзовыми и пастовыми подвесками (рис. 3, 6–7 ) зафиксированы под верхней челюстью и ниже нее, восемь пастовых бусин (рис. 3, 3–5 ) – в районе шейных позвонков. Кроме того, среди фаланг пальцев правой руки умершего человека найден бронзовый перстень (рис. 3, 8 ). В районе ног погребенного обнаружены железное стремя, роговой псалий, звено железных удил, а также бронзовые пронизки и наконечник ремня (см. рис. 1, 3–5 ; 4).

Таким образом, могила 24 относится к одиночным погребениям (без захоронения лошади), но при этом с конским снаряжением и другим представи-643

Рис. 1. Горный-10. 1 – План могилы 24.

1 – бронзовая серьга; 2 – пастовая бусина; 3 – костяная накладка на лук; 4 – железный наконечник стрелы; 5 – костяной наконечник стрелы; 6 – бронзовая пряжка; 7 – железный нож; 8 – железное кольцо; 9 – бронзовый перстень; 10 – бронзовая пронизка; 11 – бронзовый наконечник ремня; 12 – железные удила; 13 – железное стремя; 14 – роговой псалий); 2 – железное стремя; 3 – бронзовый наконечник ремня;

4 – роговой псалий; 5 – звено железных удил.

тельным инвентарем, включавшим вооружение, украшения и элементы костюма. Анализ зафиксированных предметов и сопоставление полученных материалов с известными комплексами Северной и Центральной Азии начала раннего Средневековья позволяют сделать ряд заключений, связанных с уточнением датировки объекта, а также определением прижизненного статуса умершего человека.

Анализ и интерпретация материалов

С точки зрения установления хронологии могилы 24 наиболее важен комплекс предметов, связанных с конским снаряжением. Рассмотрим эти изделия, более кратко остановившись на других находках, которые в целом характерны для синхрон-

Рис. 2. Горный-10, могила 24. Предметы вооружения и охоты.

1, 9–15 – кость, рог; 2 – железо, бронза ; 3–7 – железо, кость; 8 – железо.

ных памятников юга Западной Сибири и сопредельных территорий.

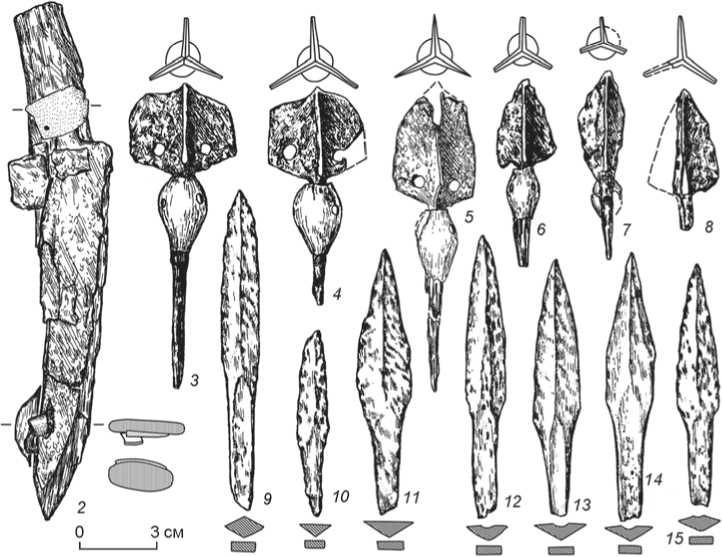

Роговой псалий (длина – 11,7 см, толщина – до 1,9 см) имеет изогнутую форму и вертикальную систему крепления (рис. 1, 4 ; 4, 4 ). Для соединения с ремнями суголовья в предмете проделаны два отверстия овально-вытянутой формы длиной до 1,7 см и шириной до 0,5 см.

Роговые (костяные) двудырчатые псалии появились и бытовали на Алтае и сопредельных территориях в скифо-сакское время. Несколько таких находок происходят из памятников региона второй четверти I тыс. н.э. [Соенов, 1998, рис. 1, 9; Матренин, 2018, рис. 1, 18–24; и др.]. Подобные изделия традиционно рассматриваются как наиболее архаичные формы предметов данной группы из раннесредневековых комплексов Северной и Центральной Азии [Гаврилова, 1965, рис. 16, 2; Овчинникова, 1990, с. 97]. Небольшая серия роговых двудырчатых псалиев происходит из объектов начального этапа культуры тюрок горной части Алтая второй половины V – VI вв. н.э. В эпоху Первого каганата такие изделия продолжали использоваться в рассматриваемом регионе, а также получили распро-

Рис. 3. Горный-10, могила 24. Украшения и элементы костюма.

1 – бронза, железо; 2 – железо; 3–5 – паста; 6–7 – бронза, паста.

странение на сопредельных территориях [Серегин, Васютин, 2021, с. 152, рис. 176]. В целом верхнюю хронологическую границу распространения рассматриваемой группы изделий из памятников Лесостепного Алтая представляется возможным ограничить первой половиной VIII в. н.э. При этом «активный» период их использования приходится на конец VI – VII вв. н.э.

Отличительной особенностью публикуемого псалия из некрополя Горный-10 является орнамент в виде небольших окружностей с точкой в центре. Подобная система декорирования, насколько нам известно, не зафиксирована на псалиях, однако довольно часто встречена на других предметах из кости, обнаруженных в комплексах раннего Средневековья [Голдина, 1985, табл. XXII, 32 ; Левина, 1996, рис. 104, 23 ; Абдулганеев, Степанова, 2001, рис. 1, 2 ; Худяков, 2004, рис. 51; Савинов, Новиков, Росляков, 2008, рис. 13, 1, 6 ; Трифонов, 2013, рис. 6; и др.].

Железное стремя (рис. 1, 2 ; 4, 1 ) относится к группе изделий с петельчатым ушком. Общие размеры предмета: высота – 15,1 см, наибольшая ширина – 11,9 см. Ушко стремени слегка приплюснутое. Дужки изделия образуют проем округлой формы. Подножка стремени слегка вогнутая, без нервюры. Ее ширина составляет 2,7 см, толщина – 0,3 см. Морфологические характеристики стремени позволяют определить хронологию находки в довольно широких рамках второй половины VI – начала VIII в. н.э. Многочисленные схожие предметы, имеющие различные нюансы в оформлении отдельных элементов, обнаружены в ходе раскопок синхронных комплексов Северной и Центральной Азии [Могильников, 1990, рис. 5, 2 ; Кирюшин и др., 646

1998, рис. 5, 7 ; Поселянин, Киргинеков, Тараканов, 1999, рис. 16, 22 ; и др.].

Отметим, что наличие в могиле только одного псалия и одного звена удил может свидетельствовать о символическом значении этих предметов, которые заменяли в погребении полноценный комплекс конского снаряжения. Судя по расположению в районе ног умершего человека, частью предполагаемой узды выступали также бронзовые пронизки и наконечник ремня (рис. 1, 3 ; 4, 2–3 ).

Остальные предметы сопроводительного инвентаря из могилы 24 имеют довольно широкий круг аналогий в материалах раскопок некрополей одинцовской культуры Лесостепного Алтая, отдельных памятников тюрок в горной части данного региона, а также комплексов, расположенных на более отдаленных территориях – главным образом, в Томском и Новосибирском Приобье и Прикамье [Гаврилова, 1965; Чиндина, 1977; Голдина, 1985; Троицкая, Новиков, 1998; и др.]. Датировка обозначенных объектов определяется широкими рамками второй половины VI – первой половины VIII вв. н.э. Учитывая все зафиксированные характеристики, время сооружения могилы 24 представляется возможным определить в границах VII в. н.э.

Предметный комплекс, выявленный в ходе раскопок, отражает довольно высокий прижизненный статус человека, который, очевидно, не относился к элите социума, но демонстрировал материальную культуру зажиточных слоев населения Лесостепного Алтая эпохи Тюркских каганатов. Некоторые дополнительные наблюдения в этом направлении позволяют сделать анализ случаев фиксации элементов амуниции лошади в одиночных захоронениях, исследованных в обозначенном регионе.

Рис. 4. Горный-10, могила 24. Предметы конского снаряжения.

1, 5 – железо; 2–3 – бронза; 4 – рог.

К настоящему времени количество подобных объектов, выявленных в ходе раскопок некрополей юга Западной Сибири эпохи Великого переселения народов и начала раннего Средневековья, весьма невелико [Уманский, 1974, рис. 4; Горбунов, Демин, Ситников, 2004, рис. 3, 11 ; Савинов, Новиков, Росляков, 2008, табл. V]. При этом известные погребения без лошади, но с предметами конского снаряжения, выделяются, по меньшей мере, в контексте материалов конкретных некрополей, а зачастую и на общем фоне синхронных комплексов. Как правило, такие захоронения отличаются представительным набором инвентаря, свидетельствующим об определенном прижизненном статусе умершего человека.

Наибольшая серия одиночных захоронений с элементами амуниции лошади зафиксирована на некрополе Горный-10. В составе данного памятника изучены 11 таких погребений, что составляет около 15 % от общего количества раскопанных объектов. Рассматриваемые комплексы, несомненно, были сооружены для людей с довольно высоким статусом, а в ряде случаев – для представителей элиты раннесредневекового социума. Примечательно, что могила 24 выявлена в одном ряду с погребениями 6, 8 и 10, в которых изучены сопроводительные захоронения одного или двух коней [Серегин, Абдулганеев, Степанова, 2019]. Не исключено, что согласно традициям населения, оставившего некрополь Горный-10, лошадь могла помещаться только в захоронения людей, выполнявших конкретные функции, что не определялось исключительно принадлежностью к верхушке общества.

Таким образом, имеющиеся материалы позволяют констатировать определенную социальную значимость предметов конского снаряжения в обрядовой практике населения Лесостепного Алтая эпохи Великого переселения народов и начала раннего Средневековья. При этом представляется возможным заключить, что своего рода показателем прижизненного статуса умершего человека выступали не только элементы украшения узды, изготовленные из цветных и драгоценных металлов, но даже довольно стандартные для кочевников стремена, удила и псалии.

Заключение

Материалы некрополя Горный-10 наиболее показательны для рассмотрения вопроса о культурно-хронологической и социальной интерпретации одиночных погребений без лошади, но с конским снаряжением, весьма редко выявленных в составе других синхронных памятников Лесостепного Алтая. Анализ результатов раскопок одного из таких комплексов (могила 24) позволил установить датировку данного объекта в рамках VII в. н.э. В погребении выявлен представительный сопроводительный инвентарь, свидетельствующий о довольно высоком прижизненном статусе умершего человека. Установлено, что подобная ситуация в целом характерна для одиночных погребений с элементами амуниции лошади, исследованных в Лесостепном Алтае и относящихся к эпохе Великого переселения народов и начала раннего Средневековья.

Часть таких объектов отражает особенности материальной культуры элиты социума. Имеются основания для утверждения о том, что конское снаряжение, причем не только редкие предметы торевтики (украшения узды), но и стандартные функциональные изделия, выступало социальным маркером различного уровня в обрядовой практике. Дальнейший системный анализ материалов раскопок известных памятников, а также расширение имеющихся данных за счет проведения раскопок позволят более подробно рассматривать различные аспекты социальной истории населения юга Западной Сибири обозначенного периода.

Культурно-хронологическая и социальная интерпретация публикуемого комплекса осуществлена в рамках реализации проекта РНФ № 20-78-10037. Обработка материалов раскопок некрополя Горный-10 проведена в рамках выполнения проекта НИР ИАЭТ СО РАН № 0264-2021-0004.

Список литературы Раннесредневековое одиночное погребение с конским снаряжением из Северного Алтая

- Абдулганеев М.Т. Могильник Горный 10 - памятник древнетюркской эпохи в северных предгорьях Алтая // Пространство культуры в археолого-этнографическом измерении. Западная Сибирь и сопредельные территории. - Томск: Изд-во ТГУ, 2001. - С. 128-131.

- Абдулганеев М.Т., Степанова Н.Ф. Исследования на могильнике Горный 10 (Северный Алтай) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. - Т. VII. - С. 216-219.

- Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. - М.; Л.: Наука, 1965. - 146 с.

- Голдина Р.Д. Ломоватовская культура в Верхнем Прикамье. - Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1985. -280 с.

- Горбунов В.В., Демин М.А., Ситников С.М. Погребение воинов эпохи великого переселения народов на Верхнем Алее // Военное дело народов Сибири и Центральной Азии. - Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2004. - С. 18-36.

- Кирюшин Ю.Ф., Горбунов В.В., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А. Древнетюркские курганы могильника Тыткескень-VI // Древности Алтая. - Горно-Алтайск: ГАГУ, 1998. - №3. - С. 165-175.

- Левина Л.М. Этнокультурная история Восточного Приаралья. I тыс. до н.э. - I тыс. н.э. - М.: Восточная литература, 1996. - 396 с.

- Матренин С.С. Псалии кочевников Алтая хунну-ско-сяньбийско-жужанского времени: классификация и типология // Известия Алтайского государственного университета. Сер.: Исторические науки и археология. - 2018. - №2 (100). - С. 167-173.

- Могильников В.А. Древнетюркские курганы Кара-Коба-I // Проблемы изучения древней и средневековой истории Горного Алтая. - Горно-Алтайск: ГАНИИИЯЛ, 1990. - С. 137-185.

- Овчинникова Б.Б. Тюркские древности Саяно-Ал-тая в VI-X вв. - Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1990. -223 с.

- Поселянин А.И., Киргинеков Э.Н., Тараканов В.В. Исследование средневекового могильника Белый Яр-II // Евразия: культурное наследие древних цивилизаций. -Новосибирск: НГУ, 1999. - Вып. 2. - С. 88-116.

- Савинов Д.Г., Новиков А.В., Росляков С.Г. Верхнее Приобье на рубеже эпох (басандайская культура). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. - 424 c.

- Серегин Н.Н., Абдулганеев М. Т., Степанова Н.Ф. Погребение с двумя лошадьми эпохи Тюркских каганатов из некрополя Горный-10 (Северный Алтай) // Теория и практика археологических исследований. - 2019. - № 2. - С. 15-34.

- Серегин Н.Н., Васютин С.А. Раннетюркские археологические комплексы Центрального и Восточного Алтая (по материалам исследований А.С. Васютина). - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2021. - 296 с.

- Серегин Н.Н., Степанова Н.Ф. Роговое стремя из некрополя эпохи Тюркских каганатов Горный-10 (Северный Алтай) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. - Т. XXVI. -С. 603-610.

- Соенов В.И. Удила и псалии гунно-сарматского времени Горного Алтая // Снаряжение верхового коня на Алтае в раннем железном веке и средневековье. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1998. - С. 93-98.

- Трифонов Ю.И. Памятники древнетюркского времени в Центральной Туве // Древние тюрки в Центральной Туве (по материалам работ Саяно-Тувинской экспедиции). - СПб.: ЭлекСис, 2013. - С. 13-114.

- Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Верхнеобская культура в Новосибирском Приобье. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. - 152 с.

- Уманский А.П. Могильники верхнеобской культуры на Верхнем Чумыше // Бронзовый и железный век Сибири. - Вып. 4. Новосибирск, 1974. - С. 136-149.

- Худяков Ю.С. Древние тюрки на Енисее. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. - 152 с.

- Чиндина Л.А. Могильник Релка на Средней Оби. -Томск: ТГУ, 1977. - 192 с.