Раннесредневековое погребение с конем из Курайского могильника (Южный Алтай)

Автор: Богданов Е.С., Кубарев Г.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам археологических раскопок объекта 412 Курайского могильника, а также всесторонней интерпретации особенностей погребального обряда и сопроводительного инвентаря этого памятника. Курайский могильник расположен в северной части Курайской котловины, на высокой террасе левого берега р. Курайка (Кош-Агачский р-н Республики Алтай). Рассматриваемый объект представлял собой курган, содержавший раннесредневековое погребение женщины с двумя конями. При этом, погребение человека было почти полностью разрушено грабителями, а предметы сопроводительного инвентаря (преимущественно конского снаряжения) зафиксированы не в своем первоначальном положении. Несмотря на почти полное разрушение погребения человека, не вызывает сомнения тот факт, что исследованный погребальный памятник представляет собой «классическое» погребение с конем эпохи раннего Средневековья на Алтае. Это подтверждается целым рядом особенностей погребального обряда: расположением кургана с восточной стороны от могильника ранних кочевников, конструкцией насыпи и, в особенности, наличием крепиды и стелы, установленной с восточной стороны, возведением поминальных колец с восточной стороны кургана. Ориентация коней на запад, т.е., предположительно, в противоположную сторону от человека, их поза на брюхе с подогнутыми под себя ногами и разворот головы в сторону погребенного также подтверждают этот вывод. В составе сопроводительного инвентаря (застежка для пут, роговая подпружная пряжка, роговые псалии, железное тесло-топор и др.) исследованного погребения практически отсутствуют узко датируемые артефакты. Однако факт установки стелы у насыпи кургана, а также наличие приторочных колец в сопроводительном инвентаре позволяют предположить датировку памятника в пределах VIII-IX вв. Он дополняет корпус из 237 исследованных на сегодняшний день раннесредневековых погребений Алтая, большая часть которых представляет собой погребения с конем.

Погребение с конем, южный алтай, курай, эпоха раннего средневековья, погребальный инвентарь, крепида насыпи

Короткий адрес: https://sciup.org/145146683

IDR: 145146683 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0506-0512

Текст научной статьи Раннесредневековое погребение с конем из Курайского могильника (Южный Алтай)

ВОАН «Курайский могильник» расположен в северной части Курайской котловины, на двух высоких террасах, каскадом возвышающихся на левом берегу р. Курайка, в 3,5 км к СВ от с. Курай (Кош-Агачский р-н Республики Алтай). Ранее памятник был включен в список объектов, подлежащих охране, но не имел установленных границ, четкого описания сооружений и культурно-хронологической интерпретации. В ходе полевого сезона 2023 г. Курайским отрядом ИАЭТ СО РАН при поддержке Фонда «Истории Отечества в рамках проведения полевой молодежной школы» были выполнены все необходимые мероприятия для его постановки на учет в органы охраны памятников Республики Алтай. Кроме мониторинга состояния археологических объектов, были проведены раскопки пяти сооружений. Данная статья посвящена результатам исследования одного из них.

Описание исследованного объекта

Рассматриваемый объект в составе «Курайско-го могильника» получил порядковый номер 412. Он располагался в 8–10 м к востоку от курганов пазы-рыкской культуры, устроенных в ряд по линии С–Ю. Еще до раскопок было очевидно, что он конструктивно отличается от объектов скифского времени. Наземное сооружение диаметром 9 м и высотой 0,25–0,30 м было более уплощенным, менее задернованным и сложенным из более мелкого валунни-ка, чем курганы ранних кочевников. Кроме того, сам факт расположения этого кургана к востоку от цепочки пазырыкских курганов еще до проведения раскопок свидетельствовал о его принадлежности к эпохе раннего Средневековья. В южной поле кургана была установлена плита размерами 0,7 × 0,3 × 0,2 м. Скорее всего, именно к этому кургану относятся два поминальных кольца, расположенных к востоку от его насыпи. В ходе зачистки и разборки центральной части насыпи кургана, среди камней было обнаружено железное приторочное (?) кольцо (рис. 1, 2 ), фрагмент железной пряжки (?) (рис. 1, 1 ), фрагмент керамики (рис. 1, 6 ), а также отдельные фаланги кистей рук взрослого человека.

Изучение разрезов и сам ход раскопок показал, что сначала вокруг могильной ямы была сооружена огра-да-крепида из крупных валунов (рис. 2), а затем ее внутреннее пространство заполнялось более мелким камнем до уровня верхней части камней ограды. Диаметр крепиды составлял 6 м. Вертикально установленная стела в южной части насыпи была не вкопана, а лишь заклинена между камнями. Поэтому можно предположить, что ее установили во время или после заполнения площади крепиды. При дальнейшей расчистке были зафиксированы контуры двух могильных ям, либо одной большой ямы овальной формы, у ко- торой северная часть гораздо выше южной и образует своеобразную массивную ступень или приступок (рис. 3). Размер могильной ямы 1,6 × 2 м, длинной стороной она ориентирована по линии ЮЗ–СВ. Глубина северной части ямы составляет не более 0,2 м. При разборке ее заполнения обнаружены разрозненные кости женщины 30–40 лет (нижняя челюсть, фаланги пальцев ног и рук, небольшие фрагменты длинных костей)* и бессистемно лежавшие детали конского снаряжения: роговая подпружная пряжка (рис. 1, 4), два роговых псалия, (рис. 1, 7, 8), роговая застежка для пут (рис. 1, 9), еще одно приторочное (?) железное кольцо (рис. 1, 3), железное тесло-топор (рис. 1, 5). Едва заглубленное в почву погребение женщины было нарушено еще в древности.

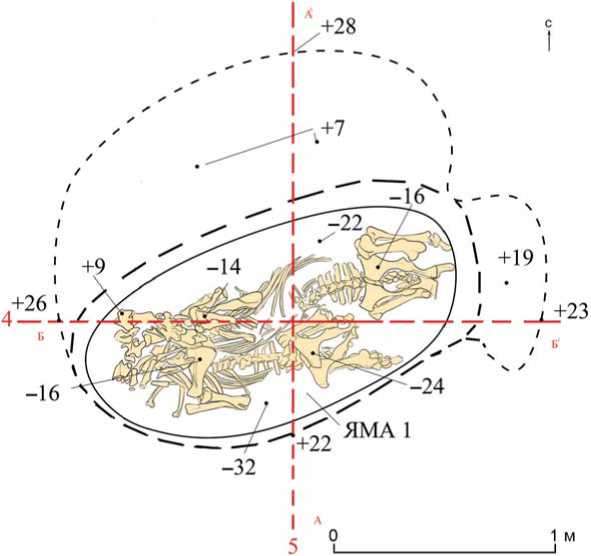

На дне южной половины ямы, на глубине около 54 см, обнаружены костяки двух молодых жеребцов 5–8 лет**, черепа которых первоначально лежали на краю могилы, будучи развернуты в сторону погребенного человека. В результате более позднего нарушения погребения женщины, пострадали и черепа коней – они оказались большей частью раздробленными и растащенными. Поза коней – на животе, с подогнутыми под себя ногами (рис. 3). Первым в могильную яму был уложен южный конь, а уже затем – северный. Какой-либо сопроводительный инвентарь в их погребениях отсутствовал. С восточной стороны ямы был выявлен небольшой приступок размерами 80 × 30 см (длинной осью ориентированный по линии С–Ю), глубиной не более 0,1 м (рис. 3).

Интерпретация особенностей погребального обряда

Как уже упоминалось, исследованный объект был устроен к востоку от цепочки пазырыкских курганов, что является характернейшей особенностью планиграфии погребальных памятников эпохи раннего Средневековья на территории Российского и Монгольского Алтая [Кубарев, 2005, с. 12, 13]. Подавляющее большинство раннесредневековых курганов Алтая возводились с восточной стороны от могильников ранних кочевников, лишь иногда как исключение – к западу (могильник Кара-Коба, Кырлык). Расположение их именно с восточной стороны неслучайно и связано с общим почитанием востока у тюркоязычных кочевников Центральной Азии и Южной Сибири, чему имеются многочисленные подтверждения. Совершение погребений рядом с более древними курганами, по-видимому, считалось почетным, а люди, их оставившие, могли почитаться как предки.

Рис. 1. Курайский могильник, объект 412. Сопроводительный инвентарь из погребения.

1 - блок-пряжка (?); 2, 3 - приторочное (?) кольцо; 4 - подпружная пряжка; 5 - тесло-топор; 6 - фрагмент сосуда; 7 , 8 - псалии; 9 - застежка для пут. 1-3 , 5 - железо; 4 , 7-9 - рог; 6 - керамика.

Рис. 2. Курайский могильник, объект 412. Вид на расчищенное кольцо каменной крепиды, стелу и каменное заполнение ямы.

Другим важным конструктивным элементом намогильного сооружения исследованного объекта являлась кре-пида – кольцо, сложенное из крупных камней и служащее основанием или «фундаментом» насыпи, позволявшим сохранять ей свою форму. Валуны в кре-пиде, как правило, подгонялись друг к другу самым тщательным образом. Подобный конструктивный элемент насыпи диаметром от 3,5–4 до 7 м был прослежен у многих раннесредневековых курганов Алтая: Ак-Кобы III, кург. 2; Боротал I, кург. 6; Балык-Соок I, кург. 10, 18 [Кубарев, 2005, с. 376, 378, 381, 382], Кальджин-8, кург. 1, 3, 4 [Молодин, Новиков, Соловьев, 2003, с. 73, 74, рис. 6, 7, 14], Курайка-2, кург. 1 [Константинов, Серегин, 2021, с. 231, рис. 2, 1], Бике–IV, кург. 1 [Семибратов, Матренин, 2008, с. 55, рис. 1, 2], кург. Бирюзовая Катунь–1, Бирюзовая Катунь–3 и Бирюзовая Катунь–9 [Кирюшин и др., 2013, с. 37, 45, 69, рис. 22, 1], кург. у Большой Тавдинской пещеры [Шульга, Кубарев, 2021, с. 748, рис. 1], кург. 7 урочища Бал-чикова-3 [Шульга, Демин, 2021, с. 69, рис. 58] и др. У двух раннесредневековых курганов на территории Монгольского Алтая (Хар-Ямаатын гол, кург. 8, 10) насыпи имели кольцо из массивных валунов диаметром 5–6 м не снаружи, а внутри каменной конструкции [Kubarev, Gilsu So, Tseveendorzh, 2009, p. 429]. Любопытной конструктивной особенностью являлась вертикальная установка большинства камней заполне- ния как снаружи, так и внутри каменного кольца, которые опирались на его массивные камни.

С большой долей вероятности можно реконструировать порядок возведения насыпей раннесредневековых курганов: вокруг уже совершенного погребения и закопанной могильной ямы сооружалось кольцо из массивных валунов (при этом, мог совершаться первый цикл поминальных тризн на месте погребения, следами которого зачастую являются фрагменты керамических сосудов), а уже затем внутри и снаружи крепиды будущий курган заполнялся камнем. Приведенные аналогии сооружения крепид у раннесредневековых курганов Алтая, позволяют предполагать их наличие в качестве обязательного конструктивного элемента у всех курганных насыпей этого периода. Его отсутствие у определенной части исследованных курганов, по-видимому, свидетельствует лишь о недостаточно тщательной их фиксации археологами.

Устройство поминальных колец с восточной стороны от насыпи является еще одной отличительной чертой курганов древнетюркской эпохи на Алтае. Такие сооружения относятся к поминальному циклу, а их расположение с восточной стороны закономерно. По-

Рис. 3. Курайский могильник, объект 412. План погребения коней.

добные каменные кольца были зафиксированы у следующих курганов на Алтае: Барбургазы II, кург. 9; Барбургазы III, кург. 7; Джолин I, кург. 9; Джолин III, кург. 1 и 2; Талдуаир I, кург. 6; Юстыд I, кург. 8; Юстыд XII, кург. 28 [Кубарев, 2005, табл. 14, 25, 57, 77, 93], Курай II, кург. 1, 6, Курай IV, кург. 1–3 [Ев-тюхова, Киселев, 1941, с. 93], Урочище Балчикова-3, кург. 7 [Шульга, Демин, 2021, с. 69]. Надо полагать, что такие поминальные каменные кольца сопровождали большую часть раннесредневековых курганов. Часто они либо не фиксируются исследователями, либо являются разрушенными в результате более позднего антропогенного воздействия.

В некоторых случаях целый ряд каменных колец-кладок возводился с восточной стороны кургана. Так, напр., кург. 28 могильника Юстыд XII сопровождали семь колец, в которых были обнаружены следы кострищ с золой и мелкие кальцинированные кости животных [Кубарев, 2005, с. 369, табл. 25]. Прямую аналогию ряду поминальных колец у раннесредневековых курганов имеет такое же поминальное сооружение, насчитывающее десять колец с восточной стороны кург. 8 могильника Хар-Ямаатын гол в Монгольском Алтае [Kubarev, Gilsu So, Tseveendorzh, 2009, p. 429]. Любопытно, что подобные ряды поминальных колец сопровождают именно те курганы, которые содержали женские захоронения, что, вероятно, не является случайностью.

Стелы или каменные изваяния, установленные у насыпей раннесредневековых курганов Алтая, фиксируются достаточно редко. Тем не менее, можно от- метить подобные памятники на Алтае: Бертек-34 [Савинов, 1994, с. 147], Курота [Евтюхова, 1941, с. 133], Кара-Коба I, кург. 47 [Могильников, 1990, с. 150, 151], Ак-Кобы, кург. у изваяния [Кубарев, 2005, с. 14, 15, табл. 87]. По-видимому, их наличие является признаком памятников VIII–IX вв.

Необычными деталями погребального обряда исследованного кургана следует признать незначительную глубину (0,2 м) захоронения женщины в сравнении с глубиной ямы (0,5 м) для коней, а также расположение предметов конского снаряжения в захоронении человека. Как правило, глубина могильных ям в раннесредневековых курганах Алтая варьирует от 0,4 до 1,5 м. В то же время, примеры расположения конского снаряжения в головах погребенного известны на Алтае (Джолин III, кург. 2; Балык-Соок I, кург. 11 и др.) [Кубарев, 2005, табл. 67, 126].

Анализ погребального инвентаря и его датировка

В исследованном погребении, за исключением железного тесла-топора и фрагмента керамического сосуда, обнаружены исключительно предметы конского снаряжения. К сожалению, большая часть из них бытовала на территории Саяно-Алтая на всем протяжении VI–X вв. и не может быть использована для уточнения возраста самого погребения. Это в полной мере относится к такой массовой категории снаряжения коня как застежки для пут (рис. 1, 9 ) и роговые псалии «клыковидной» формы (рис. 1, 7, 8 ) [Кубарев, 2005, с. 121, 136, 137]. То, что это именно псалии, доказывает неоднократное их нахождение in situ во внешних кольцах удил в погребениях с конем на Алтае. Неясным остается способ крепления подобных псалий при отсутствии отверстий или наличии всего одного отверстия.

В качестве узко датирующейся категории сопроводительного инвентаря не может рассматриваться и роговая подпружная пряжка (рис. 1, 4 ). Она принадлежит к типу пряжек с прямыми боковыми сторонами, иногда расширяющимися в верхней части или к т.н. невыделеннорамчатым с Т-образным верхним и горизонтальным нижним вырезами [Кубарев, 2005, с. 133, 134]. Различные типы подпружных пряжек широко бытовали на протяжении всей второй половины I тыс. н.э. [Там же].

К числу редких находок, имеющих отношение к седлу, принадлежат два железных кольца (рис. 1, 2, 3 ) и блок-пряжка (?) (рис. 1, 1 ) для крепления тороков. Подобное железное кольцо было обнаружено в составе конского снаряжения в кург. 9 могильника Джолин I [Кубарев, 2005, табл. 60, 6 ], датируемом VIII–IX вв. Как известно, седельные кольца появились в конце I тыс. н.э. (отмечены единичные находки [Нечаева, 1966, рис. 9, 1 ]) и начали широко использоваться во II тыс. н.э. [Савинов, 1977, с. 37].

Железное тесло-топор не принадлежит к категории узко датированных категорий предметов, и они широко использовались на протяжении всей второй половины I тыс. н.э. Местонахождение тесел в части захоронений на костяке коня позволяет предположить, что они хранились в переметной суме. Сведения о привязывании тесла-топора к торокам седла имеются в этнографической литературе [Кубарев, 2005, с. 74].

Фрагмент керамики (рис. 1, 6 ), вероятно, принадлежал достаточно грубому, слабопрофилированно-му изделию (банке ?), выполненному вручную, что вполне характерно для керамической посуды второй половины I тыс. н.э. на Алтае. Фрагмент керамического сосуда, по-видимому, представляет собой остатки поминальной тризны, проводившейся на месте захоронения. Часто именно в каменном заполнении раннесредневековых курганов Алтая обнаруживаются фрагменты от разбитых (?) керамических сосудов.

Заключение

Несмотря на почти полное разрушение погребения человека, можно предположить, что исследованный погребальный памятник представляет собой «классическое» погребение с конем эпохи раннего Средневековья на Алтае. Это подтверждается целым рядом особенностей погребального обряда: расположением кургана с восточной стороны от могильника ранних кочевников, конструкцией насыпи и, в особенности, наличием крепиды и стелы, установленной с восточной стороны, возведением поминальных колец с восточной стороны кургана. Ориентация коней на запад (с небольшим отклонением на юг), т.е. в противоположную сторону от человека (восточная ориентировка человека преобладает), их поза – на брюхе с подогнутыми под себя ногами и разворот головы в сторону погребенного также подтверждают этот вывод.

К особенностям исследованного погребального комплекса можно отнести неглубокое захоронение человека, причем, выше лошадей, а также помещение предметов конского снаряжения рядом с человеком, почти полное отсутствие сопроводительного инвентаря у погребенной женщины (нельзя исключать изъятие каких-либо предметов грабителями или осквернителями могилы).

Учитывая отсутствие в составе сопроводительного инвентаря узко датируемых артефактов, для представляемого погребения с конями из «Курайского могильника» можно предложить датировку только в широком интервале VII–IX вв. Однако факт установки стелы у насыпи кургана, а также наличие при-торочных колец в сопроводительном инвентаре, позволяют уточнить датировку в рамках этого периода, а именно отнести к VIII–IX вв. По мнению одного из авторов данной статьи, подавляющее большинство погребений с конем на территории как Российского, так и прилегающей к нему части Монгольского Алтая следует приписать карлукам [Кубарев, 2021]. Именно в таком контексте и необходимо рассматривать этническую или племенную принадлежность исследованного погребения. Оно дополняет корпус из 237 исследованных на сегодняшний день раннесредневековых погребений Алтая, большая часть которых представляет собой погребения с конем.

Статья написана в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0006 «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи».

Выражаем искреннюю благодарность канд. ист. наук, ст. науч. сотруднику ИАЭТ СО РАН Д.В. Позднякову за определение пола и возраста погребенного человека в исследованном кургане и канд. биол. наук, ст. науч. сотруднику ИАЭТ СО РАН С.В. Васильеву – за определения пола и возраста коней в этом же погребальном комплексе.

Список литературы Раннесредневековое погребение с конем из Курайского могильника (Южный Алтай)

- Евтюхова Л. А. Каменные изваяния Северного Алтая // Тр. ГИМ. - 1941. - Вып. 16. - С. 119-134.

- Евтюхова Л.А., Киселев С.В. Отчет о работах Саяно-Алтайской археологической экспедиции в 1935 г. // Тр. ГИМ. - 1941. - Вып. 16. - C. 75-117. EDN: XWWYUN

- Кирюшин К.Ю., Кирюшина Ю.В., Семибратов В.П., Кирюшин Ю.Ф., Горбунов В.В. Историко-культурное наследие "Бирюзовой Катуни" (опыт интеграции в сферу туризма). - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2013. - 222 с. EDN: SXBYUD

- Константинов Н.А., Серегин Н.Н. Погребально-поминальный комплекс Курайка-2 (Юго-Восточный Алтай): новые материалы к истории тюрок в эпоху Уйгурского каганата // Сибирские исторические исследования. - 2021. -№ 4. - С. 229-248. DOI: 10.17223/2312461X/34/14 EDN: OMKSDV

- Кубарев Г.В. Культура древних тюрок Алтая (по материалам погребальных памятников). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. - 400 с. EDN: QPDQXV