Раннесредневековое погребение у Большой Тавдинской пещеры (Северный Алтай)

Автор: Шульга П.И., Кубарев Г.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья вводит в научный оборот материалы раннесредневекового погребения у Большой Тавдинской пещеры в нижнем течении р. Катунь на Алтае. Погребение совершено по обряду ингумации в сопровождении коня под курганной насыпью, имеющей крепиду. Погребенный подросток был ориентирован головой на восток с небольшим отклонением на север, сопровождающий его конь - в противоположную от него сторону. В состав представительного сопроводительного инвентаря, подтверждающего высокий социальный и имущественный статус погребенного, входили такие предметы как стремя, железные удила с роговыми псалиями, наборный пояс «катандинского» типа, кочедык и др. Аналогии сопроводительному инвентарю тавдинского погребения и, в особенности, стремени и железным удилам с роговыми псалиями, позволяют датировать погребальный комплекс VII в. н.э. В погребении было найдено только одно стремя, что можно рассматривать как особенность погребального обряда, связанную с использованием некомплектных или сознательно сломанных вещей. Погребения с конем на Алтае исследователи, как правило, относят к древним тюркам или к т.н. тюркской культуре. Однако критический взгляд на сведения китайских источников в переводах разных китаистов позволяет приписать погребения с конем на Алтае преимущественно карлукам. Так, например, в тексте китайской хроники недвусмысленно подчеркивается, что в середине VIII в. одна из двух групп карлуков, не подчинившихся уйгурам, кочевала на Алтае, а также то, что карлукский ябгу в подтверждение своего status quo получил от китайских властей титул «князь Алтая». Во второй половине I тыс. на Алтае сложилась пестрая этническая картина: карлуки проживали здесь совместно с азами, тюрками племени чеби и, вероятно, телеским племенем пугу. Исследованное у Большой Тавдинской пещеры раннесредневековое погребение, в числе прочих, маркирует северную границу карлукских погребений с конем.

Погребение с конем, карлуки, эпоха раннего средневековья, северный алтай, погребальный инвентарь, этнополитическая ситуация

Короткий адрес: https://sciup.org/145146100

IDR: 145146100 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0747-0753

Текст научной статьи Раннесредневековое погребение у Большой Тавдинской пещеры (Северный Алтай)

Введение Описание погребения

История археологического изучения Российского Алтая насчитывает без малого два столетия, с момента раскопок К.Ф. Ледебура в 1826 г. На сегодняшний день эта горная страна является одним из наиболее изученных в археологическом отношении регионов Южной Сибири. Это утверждение в полной мере справедливо как для палеолитических памятников, так и для археологических объектов эпохи бронзы, скифского времени и раннего Средневековья. За почти двухсотлетний период российскими и советскими археологами на территории Российского Алтая было исследовано ок. 235 раннесредневековых погребений, преимущественно, в сопровождении коня, а также порядка 300 поминальных оградок. В этом регионе Южной Сибири зафиксировано чуть более 300 каменных изваяний и ок. 110–120 руноподобных надписей. Кроме того, на Алтае практически на каждом крупном местонахождении петроглифов представлены как выбитые, так и гравированные наскальные рисунки эпохи раннего Средневековья.

Интерес археологов к раннесредневековым древностям Алтая, не в последнюю очередь, объясняется гипотезой об алтайской прародине тюрок-тугю, переселении их сюда якобы в середине V или VI в. и даже расположении на территории Российского Алтая ставок тюркских каганов в эпоху Первого тюркского каганата. Подобные представления об алтайской прародине тюрок-тугю начали складываться также почти двести лет тому назад в работах немецких географов А. Гумбольдта и К. Риттера, китаиста Н.Я. Бичурина, историка-востоковеда Н.А. Аристова.

К сожалению, едва ли не половина из раскопанных на сегодняшний день раннесредневековых погребений Алтая остаются неопубликованными, либо публиковались частично. Конечно, это снижает их информативность, либо делает невозможным их историко-культурную и хронологическую атрибуцию. Задачу введения в научный оборот и первичной интерпретации раскопанного раннесредневекового погребения с территории Российского Алтая и преследует данная публикация.

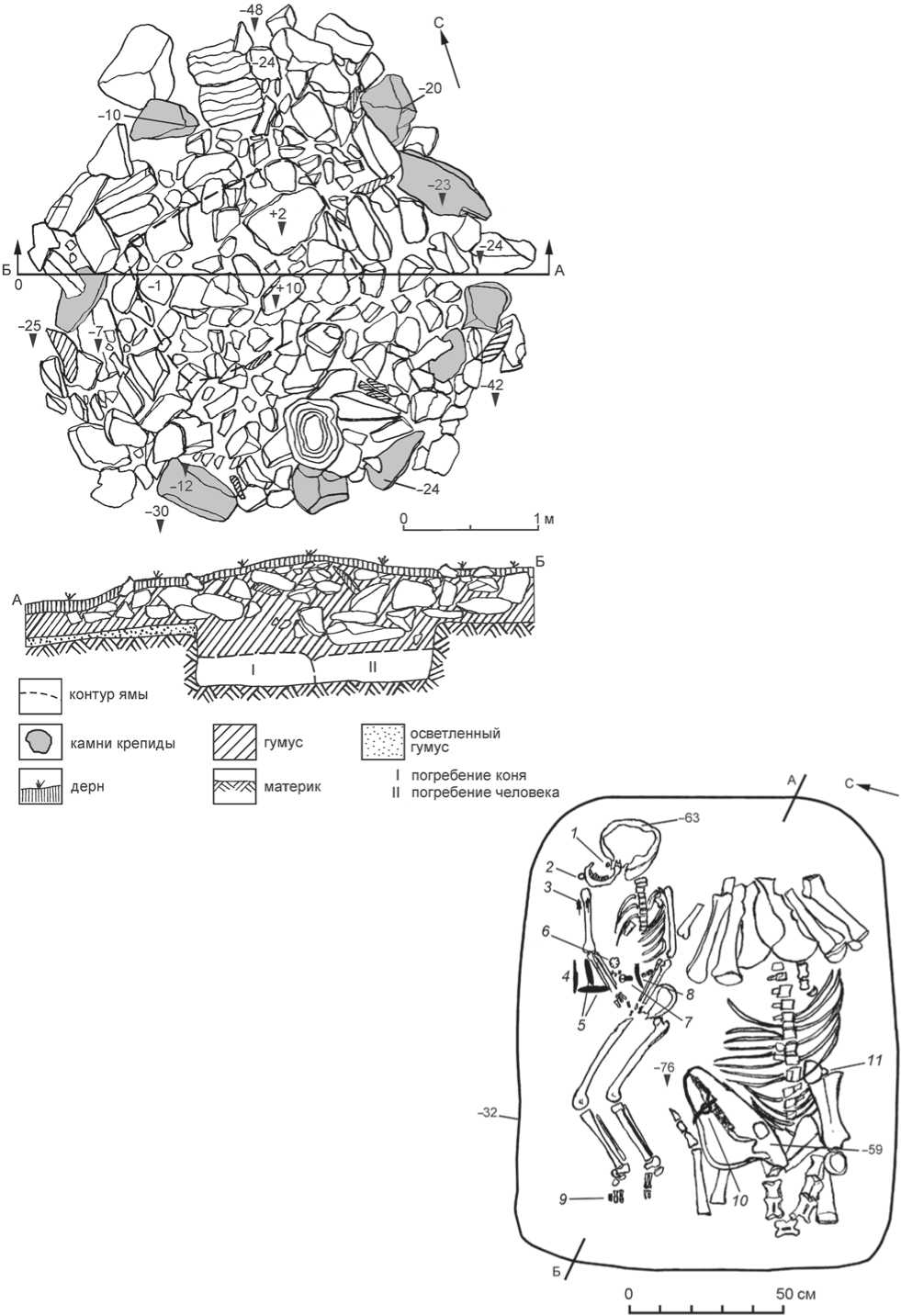

Летом 2004 г. одним из авторов статьи во время осмотра строительной площадки у Большой Тав-динской пещеры, расположенной на левом берегу р. Катунь, в ее нижнем течении (Алтайский р-н Алтайского края), зафиксирован одиночный курган, который и был впоследствии исследован. До начала археологических раскопок он представлял собой слабо различимую округлую конструкцию диаметром около 2 м, высотой до 10 см, с несколькими выступающими на поверхности известняковыми камнями. После снятия дерна и расчистки выявлена каменная насыпь кургана диаметром ок. 3,6 м, высотой до 40 см от уровня древней поверхности (рис. 1). По периметру насыпь кургана имела кре-пиду из крупных камней размерами в среднем 35 × × 50 см. Западина могилы в центре насыпи не фиксировалась, напротив – явно прослеживалась сферическая возвышенность. Насыпь образовывали уложенные плашмя в 2–3 слоя, а также установленные под углом рваные известняковые камни. Ее мощность у края составляла порядка 30 см, в центре – 40 см от уровня древней поверхности. Центральная часть каменной конструкции была тщательно выложена подогнанными друг к другу уплощенными камнями.

Размеры могильной ямы, ориентированной длинной осью в направлении ЗЮЗ – ВСВ, составляли 1,55 × 1,25 м. На дне могилы, на глубине 46 см от уровня древней поверхности зачищено погребение человека с конем. Никаких конструкций из дерева или камня в яме не зафиксировано, хотя первоначально деревянное перекрытие, несомненно, было. Над костяками отмечена прослойка гумуса от конструкции, не позволившей камням в заполнении могилы опуститься вниз и раздавить их.

Погребенный, вероятно, подросток был уложен на правом боку с завалом на спину, головой на ВСВ, в северной половине ямы (рис. 2). Его ноги были несколько подогнуты, кисти рук сведены в районе таза. В южной половине ямы зачищено сопроводительное погребение коня (жеребенка) в характерной для раннесредневековых захоронений Алтая позе: с подогнутыми под себя ногами, головой

дерн

О 50 см

1—1____I____I____I____I

-48 Л У

-76

камни крепиды гумус материк

I погребение коня

II погребение человека

-32

-59

осветленный гумус контур ямы

Рис. 1. План насыпи раннесредневекового кургана у Большой Тавдинской пещеры.

в противоположную от человека сторону, т.е. на ЗЮЗ. Голова коня была развернута на спину по направлению к погребенному подростку.

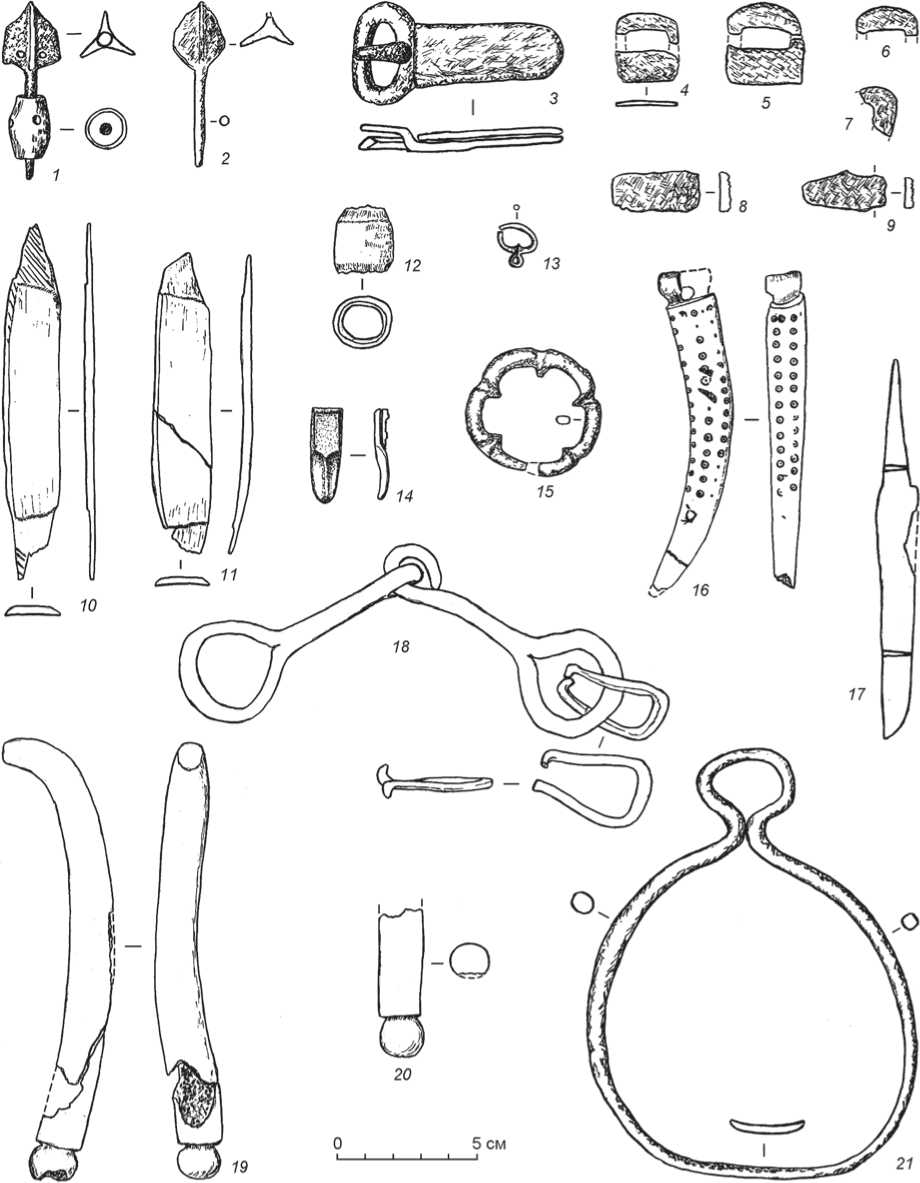

Сопроводительный инвентарь захоронения оказался довольно представительным (рис. 2; 3). Под черепом у правого виска человека обнаружена бронзовая позолоченная серьга (рис. 2, 1 ; 3, 13 ). У проксимального эпифиза правой плечевой кости зафиксированы два железных черешковых трехлопастных наконечника стрел, из которых один имел

Рис. 2. План погребения раннесредневекового кургана у Большой Тавдинской пещеры.

1 - серьга; 2 - заготовка свистунка стрелы; 3 - наконечники стрел; 4 - нож; 5 - срединные накладки на лук; 6 - ажурная бляшка; 7 - детали наборного пояса; 8 - кочедык; 9 - наконечник обувного ремня;

10 - удила с псалиями; 11 - стремя.

роговой свистунок и отверстия в основаниях лопастей (рис. 2, 3 ; 3, 1,2 ), а также роговая заготовка свистунка (рис. 2, 2; 3, 12 ). У локтевого сустава правой руки находился железный черешковый нож длиной 13,7 см (рис. 2, 4 ; 3, 17 ) и две роговые срединные накладки на лук длиной 11-13 см (рис. 2, 5 ; 3, 10,11 ). Чуть выше тазовых костей найдены железные детали наборного пояса: ажурная бляшка (рис. 2, 6 ; 3, 15 ), поясная пряжка с подвижным язычком, а также части трех сильно корродированных пряжек и двух бляшек с прорезями (рис. 2, 7 ; 3, 3-9 ). Чуть ниже пояса обнаружен роговой кочедык длиной 11,5 см, украшенный шестью продольными рядами знаков - т.н. циркульного орнамента, по 13-15 в каждом ряду (рис. 2, 8 ; 3, 16 ). Среди фаланг пальцев правой ноги находился серебряный (?) наконечник обувного ремешка (рис. 2, 9 ; 3, 14 ).

В челюстях лошади зафиксированы железные удила с роговыми пса-лиями (рис. 2, 10 ; 3, 18-20 ), имеющими украшения в виде шариков на нижних концах (рис. 3, 19,20 ), очень

Рис. 3. Сопроводительный инвентарь из раннесредневекового погребения кургана у Большой Тавдинской пещеры.

1,2 - наконечники стрел; 3 - пряжка; 4-9 - фрагменты поясных блях; 10,11 - срединные накладки на лук; 12 - заготовка свистунка стрелы; 13 - серьга; 14 - наконечник обувного ремня; 15 - ажурная бляшка; 16 - кочедык; 17 - нож; 18 - удила с петлей; 19,20 - псалии; 21 - стремя. ( 1 - железо/рог; 2-9,15,17,18,21 - железо; 10-12,16,19,20 - рог; 13 - бронза с позолотой; 14 - серебро (?)).

напоминающие оформление кочедыка (рис. 3, 16 ). Псалии не имели отверстий, а внешнее кольцо одного из звеньев удил было снабжено петлей (рис. 3, 18 ). Один из псалиев был обнаружен вставленным в коль-750

цо удил, второй сохранился фрагментарно, но лежал также рядом с удилами. Близ левой лопатки жеребенка обнаружено железное стремя, расположенное несколько выше его ребер (см. рис. 2, 11 ; 3, 21 ).

Датировка артефактов и погребения

Не останавливаясь подробно на характеристиках и датировке каждой категории предметов сопроводительного инвентаря, отметим, что часть из них имела широкий интервал бытования, другие – более показательны в отношении датировки как самих предметов, так и собственно погребения. Так, например, детали наборного пояса в виде железной пряжки и подпрямоугольных блях с прорезями «катандин-ского» типа (рис. 3, 3–9 ), относятся к одной из наиболее часто встречаемых категорий инвентаря раннесредневековых погребений Алтая. Они датируются второй половиной VI – X в. Необходимо отметить изготовление элементов наборного пояса из железа, что нередко встречается и в других раннесредневековых погребениях в районах Средней и Нижней Катуни (Тянгыс-Тыт, кург. 4; Бике I, кург. 9; «Бирюзовая Катунь-1» и др.). Вероятно, материал изготовления поясной гарнитуры из железа можно рассматривать в качестве локальной особенности.

К другим широко распространенным предметам во второй половине I тыс. н.э. относятся железные черешковые трехлопастные наконечники стрел (рис. 3, 1, 2 ), две срединные боковые накладки от т.н. «древнетюркского» лука (рис. 3, 10, 11 ), железный черешковый нож (рис. 3, 17 ). Серебряный (?) наконечник обувного ремешка (рис. 3, 14 ) также принадлежит к категории предметов, бытовавших преимущественно в VII–X вв.

Роговой кочедык (рис. 3, 16 ) является довольно редкой находкой в раннесредневековых погребениях Алтая [Кубарев, 1998, рис. 1, 1 ; 2005, рис. 22, 6,10 ] и также не выступает в качестве хронологического маркера. Любопытно, что кочедык из рассматриваемого погребения имеет такую же орнаментацию в виде циркульного орнамента, как и кочедыки из скального погребения на р. Кадрин на Алтае [Там же, рис. 1, 1 ] и из скального погребения в пещере Шида в Прибайкалье [Там же, рис. 1, 3 ]. Как правило, кочедык входил в состав погребального инвентаря богатых и знатных мужчин-воинов и наряду с плетью-стеком мог выступать в качестве показателя высокого социального статуса его владельца.

Наиболее показательными в отношении датировки тавдинского погребения выступают предметы конского снаряжения: железное стремя (рис. 3, 21) и железные удила с петлей и роговыми псалия-ми (рис. 3, 18–20). Вероятно, их можно датировать второй половиной VI – VII в. Стремя относится к ранним образцам стремян с петельчатым ушком, имеет неширокую подножку (2,7 см) без нервюры, сделано из круглого в сечении железного прута. Об- ращает на себя внимание то, что в погребении было найдено только одно стремя. По мнению барнаульских археологов, подобная традиция связана с использованием стремян в ранний период их бытования (т.н. кызыл-ташский этап тюркской культуры) в качестве подножки [Серегин, 2013, с. 196–197]. Однако нельзя полностью исключать некую особенность погребального обряда с использованием некомплектных или сознательно сломанных вещей.

Учитывая наличие «катандинского» пояса, датировка тавдинского погребения должна быть ограничена хронологическими рамками VII в.

Этнокультурная принадлежность погребения в контексте письменных данных

Наиболее территориально близкими к рассматриваемому раннесредневековому кургану являются два других, исследованных в 2005 г., объекта того же времени: курган и поминальная оградка с изваянием [Кирюшин и др., 2013, с. 36–42, рис. 17–20]. Они были обозначены авторами раскопок как «Бирюзовая Катунь-1». Позднее, в 2009 г., у подножия Большой Тавдинской пещеры раскопан еще один одиночный курган древнетюркской эпохи – «Бирюзовая Катунь-9» [Там же, с. 69–71, рис. 40]. По многим элементам погребального обряда (наличию крепиды у насыпи, ориентировке погребенного головой в восточный сектор, а коня в противоположную сторону и др.) и предметам сопроводительного инвентаря они чрезвычайно близки рассматриваемому погребению. Особо следует отметить такую редкую деталь погребального обряда как поза умершего на правом боку с подогнутыми ногами в представляемом погребении и в захоронении кургана «Бирюзовая Катунь-9» [Там же, с. 69]. Эта характерная деталь, наряду с очень похожим погребальным инвентарем (стременами раннего типа, удилами с роговыми псалиями и пр.), свидетельствует о близкой дате сооружения памятников и, возможно, даже о родстве погребенных в них людей. Авторы раскопок курганов «Бирюзовая Катунь-1» и «Бирюзовая Катунь-9» датировали их второй половиной VII – первой половиной VIII в. и второй половиной VII в. соответственно [Там же, с. 38,71]. При этом, отмечали наличие в них предметов «кудыргинского» облика, архаичного стремени и роговых псалиев [Там же]. Таким образом, предложенная нами датировка представляемого погребения VII в. близка датировке соседних раннесредневековых объектов.

Среди других раннесредневековых памятников северных предгорий Алтая следует упомянуть одиночное погребение (без сопроводительного захоро- нения коня) под курганной насыпью эпохи раннего Средневековья «Бирюзовая Катунь-3» [Там же, с. 45–48, рис. 22–24] и, пожалуй, самое северное погребение с конем, исследованное в черте г. ГорноАлтайска [Киреев, 1993]. Малочисленность подобных раннесредневековых объектов на территории Северного Алтая свидетельствует о прохождении здесь северной границы распространения культуры, представители которой хоронили своих сородичей по обряду сопогребения с конем.

Погребения с конем исследователи, как правило, относят к древним тюркам или к т.н. тюркской культуре, к памятникам «алтае-телеских тюрок» или «алтае-орхонских тюрок», подразумевая под ними, прежде всего, принадлежность к тюркам-ту-гю. До недавнего времени так считал и один из авторов данной статьи [Кубарев, 2005]. Однако сбор, датировка, картирование тамг на территории Алтая и сопредельных регионов, анализ и сопоставление этой информации с письменными источниками заставили пересмотреть традиционную точку зрения о тюркской принадлежности раннесредневековых памятников Алтая. Это, в свою очередь, побудило еще раз, более критически обратиться к китайским источникам в переводах разных китаистов, а не только исключительно Н.Я. Бичурина. Конечно, это тема специальных публикаций, однако позволим себе привести лишь некоторые цитаты из китайских хроник, подтверждающих факт проживания карлуков на территории географического Алтая.

Как известно из письменных источников, война уйгуров с карлуками и басмылами после разгрома Восточнотюркского каганата продолжалась с 744 по 754 г. Уйгуры разбили карлуков и басмылов и присоединили к себе по одному из их племен. Вот как звучит свидетельство китайского летописца «Тан хуэйяо» в переводе А.К. Камалова: «После этого для карлуков, которые находились в окрестностях горы Отюкен, был отдельно учрежден один тутук. [Эти карлуки] подчинились уйгурам девяти фамилий. Карлуки, которые жили в Цзиньшане (Алтае - А.К. ), а также в районе Бэйтина (Бешба-лыка- А.К. ) отдельно поставили [своим правителем] Ябгу (курсив наш) [ТХЯ, цз. 100, 1788]» [Камалов, 2001, с. 90].*

В 753 г. карлукский Ябгу Тон-бильге захватил в плен восставшего против танского Китая вождя одного из токуз-огузских племен Абусы (или Абуз-ябгу) и препроводил его сначала в Бэйтин, а затем ко двору. За это карлукский ябгу получил звание кай-фу-и-тун сань-сы - «князь второй степени цзиньшань» - «князь Алтая» (курсив наш) [Бичурин, 1998, с. 355; Камалов, 2001, с. 92].

Таким образом, в тексте китайского источника недвусмысленно подчеркивается, что одна из двух групп карлуков, не подчинившихся уйгурам, кочевала на Алтае, а также тот факт, что карлукский ябгу в подтверждение своего status quo получил от китайских властей титул «князь Алтая».

Карлуки проживали на территории географического Алтая, по меньшей мере, в VII–IX вв. и соседствовали здесь с другими тюркоязычными племенами: чиками, азами и, вероятно, телеским племенем пугу. Так, руническая надпись из Калбак-Таша II, упоминающая племя азов, по-видимому, подтверждает точку зрения большинства ученых о том, что т. н. горные или горно-таежные азы проживали не только в Западной Тыве, но и в Восточном и Южном Алтае [Кубарев, 2016]. Кроме того, известно, что события 630–650 гг. в алтайском регионе тесно связаны с судьбой кагана Чеби (в китайских источниках – Ашина Хубо), возглавлявшего тюркское племя тули (чеби). Каган Чеби из-за противостояния с племенем сеяньто был вынужден бежать в места своих прежних кочевий (Монгольский и, вероятно, южная часть Российского Алтая), где ему подчинились карлуки.

Несомненно, что часть раннесредневековых памятников Российского Алтая, особенно его южной и, вероятно, центральной части была оставлена представителями тюркского племени тули (чеби). В то время как основная масса погребений с конем и поминальных оградок с изваяниями в этом регионе должна быть приписана карлукам.

Пестроту этнокультурной ситуации на территории Алтая в той или иной степени подтверждают и археологические памятники. Примечательно, что в Центральном и Северном Алтае, наряду с погребениями в сопровождении коня, известно весьма представительное количество раннесредневековых одиночных погребений-ингумаций («Бирюзовая Катунь-3»; Кишнег-Увал; Тыткескень VI, кург. 1; Песчаная-2, кург. 1; Тянгыс-Тыт, кург. 4 (впускное погр.) и др.). Несмотря на наличие в подобных погребениях характерного для этой эпохи предметного комплекса (наборных поясов «катандинского» типа, деталей второго стрелкового пояса, конского снаряжения и пр.), по-видимому, эти памятники должны рассматриваться как инокультурные (чики, азы – ?) по отношению к карлукам. Перечисленные категории предметов не могли принадлежать исключительно т.н. тюркской археологической культуре [Кирюшин и др., 2013, с. 97]. Они имели «общетюркский» характер или выступали в каче- стве «общетюрской моды» для различных тюркоязычных племен и народностей на всей территории Южной Сибири и Центральной Азии во второй половине VI – IX в.

Заключение

Раскопанное у Большой Тавдинской пещеры раннесредневековое погребение подростка с конем по характерному предметному комплексу должно быть датировано в пределах VII в. и отнесено к карлукам, а не тюркам-тугю, как и подавляющее большинство других погребений с конем на Алтае.

Основываясь на данных китайских письменных источников, можно прийти к выводу о проживании карлуков на территории географического Алтая, Джунгарии и Восточного Казахстана, по меньшей мере, на протяжении VII–IX вв. Карлукская конфедерация племен, в которую, вероятно, входили также чики и азы Тывы и Восточного Алтая, находилась между восточными и западными тюрками. Она лишь вынужденно, на определенных этапах истории, подчинялась тюркам и при первой же возможности вела с ними ожесточенную борьбу.

Во второй половине I тыс. н.э. на Алтае сложилась пестрая этническая картина. Представительное количество раннесредневековых одиночных погребений-ингумаций в Центральном и Северном Алтае, по-видимому, подтверждает сложную этническую ситуацию в этом регионе. Исследованное у Большой Тавдинской пещеры раннесредневековое погребение, в числе прочих, маркирует северную границу карлукских погребений с конем.

Работа выполнена по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № 0264-2021-0004.

Список литературы Раннесредневековое погребение у Большой Тавдинской пещеры (Северный Алтай)

- Бичурин Н.Я. (Иакинф) Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. -Алматы: Жалын баспасы, 1998. - т. 1. - 390 c.

- Камалов А.К. Древние уйгуры. VIII-IX вв. - Алматы: Наш мир, 2001. - 216 с.

- Киреев С.М. Погребение тюркского воина из Горно-Алтайска // Охрана и изучение культурного наследия Алтая: тезисы науч.-практ. конф. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1993. - ч. II. - С. 230-235.

- Кирюшин К.Ю., Кирюшина Ю.В., Семибратов В.П., Кирюшин Ю.Ф., Горбунов В.В. Историкокультурное наследие "Бирюзовой Катуни" (опыт интеграции в сферу туризма). - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2013. - 222 с.

- Кубарев Г.В. Кочедык из скального древнетюркского погребения на р. Кадрин // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. - Т. IV. - С. 266-269.

- Кубарев Г.В. Культура древних тюрок Алтая (по материалам погребальных памятников). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. - 400 с.

- Кубарев Г.В. Руническая надпись из Калбак-Таша II в Центральном Алтае (к вопросу об азах и территории их расселения) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2016. - № 4 (44). - С. 92-101. DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.4.092-101

- Серегин Н.Н. Появление и первоначальное распространение петельчатых стремян (хронологический и этнокультурный аспекты) // Известия АГУ - 2013 - № 4-1 (80): История и археология. - С. 194-198.