Ранний чжурчжэньский текст наскальных изображений на реке Архаре в Приамурье (история, результаты исследования и новые данные)

Автор: Забияко А.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья основана на результатах полевых исследований 2003, 2014-2018 гг. наскальных изображений р. Архары. В научный оборот вводятся сведения о выявленных знаках письменности, графемах. Одна часть графем написана красной краской, другая - черной. В 2003 г. на одной из каменных поверхностей обнаружены написанные черной краской графемы, которые образуют целостную структуру - иероглифический текст, состоящий из трех вертикальных колонок по 7, 10 и 7 знаков в каждой. В 2004 г. было выдвинуто предположение, что данный текст написан иероглифами, относящимися к чжурчжэньской письменности. В 2014 г. это основанное на исторических и археологических данных предположение получило лингвистическое подтверждение. Текст атрибутирован как образец чжурчжэньской письменности. Он переведен. Согласно имеющейся дате, текст написан 1 декабря 1127 г. по григорианскому календарю. Доказано, что надпись на скале р. Архары является самым ранним из всех известных науке текстов чжурчжэньской письменности. В тексте приведены имя автора - Шин Тэрин, а также информация о том, что он прибыл 1 декабря 1127 г. на территорию моукэ (военно-административный округ) под названием Таргандо. Установлено, что написанный черной краской текст не единственный - некоторые написанные красной краской графемы тоже образуют линейную композицию, текст. В статье впервые опубликована одна из графем «красной» группы и обоснована ее принадлежность к чжурчжэньской письменности. Представленные результаты исследований доказывают, что археологический памятник Архаринская писаница включает чжурчжэньские надписи, которые являются ценным источником, существенно дополняющим знания о письменности, топонимике, социальной истории чжурчжэней, распространении их культуры.

Наскальные изображения, архара, графема, письменность, чжурчжэни

Короткий адрес: https://sciup.org/145145959

IDR: 145145959 | УДК: 903.05 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.3.094-103

Текст научной статьи Ранний чжурчжэньский текст наскальных изображений на реке Архаре в Приамурье (история, результаты исследования и новые данные)

Сведения о знаках письменности на скалах были введены в науку российскими исследователями Сибири – Н.Г. Спафарием (конец XVII в.), Ф.И. фон Стрален-бергом, П.С. Палласом, Г.Ф. Миллером (XVIII в.) и др. [Спафарий, 1882, с. 85; von Strahlenberg, 1730, tab. VII, XI–XII; Паллас, 1786, с. 474; Миллер, 1999, с. 519–533]. В начале XIX в. большой вклад в изучение «начертаний и надписей» на камнях внес Г.И. Спасский. Он обратил внимание на то, что эти знаки письменности, истоки и аналоги которых следует искать не в европейских типах письма, а «в древних и новых письменах Восточных», имеют сходство с «монгольскими и татарскими» буквами и «маньчжурским письмом» [Спасский, 1818, с. 80]. Для темы нашей статьи важное значение имеют результаты исследований А.П. Окладникова: в близких к Приамурью регионах им были зафиксированы наскальные знаки, по типу сходные со старомонгольским письмом или представляющие собой «имитацию рунических письмен» (см., напр.: [Окладников, Запорожская, 1970, с. 165]). Фрагменты письменных знаков в этих регионах были обнаружены также А.В. Тиваненко (см., напр.: [Тива-ненко, 2011]).

Таким образом, нахождение рядом с наскальными рисунками знаков письменности является в Северной и Центральной Азии достаточно распространенным и хорошо изученным явлением. На Дальнем Востоке, в бассейне Амура, они крайне малочисленны.

Целью статьи является введение в научный оборот сведений о письменном тексте, обнаруженном в 2003 г. на археологическом памятнике Архарин-ская писаница. Основу исследования составляют полевые материалы автора, полученные в ходе экспедиций 2003, 2014–2018 гг. Во время полевой работы наскальные изображения документировались контактным и бесконтактным методами: прорисовывались на полиэтиленовую пленку, копировались на бумаге, а также фотографировались в разных цифровых форматах, включая RAW. В камеральных условиях цифровые копии обрабатывались в компьютерных программах редактирования изображений. Интерпретация наскальных письменных знаков проводилась традиционными методами источниковедческого и текстологического анализа, а также семиотики.

Этапы исследования

Археологический памятник Архаринская писаница расположен на правом берегу р. Архары в 48 км выше с. Грибовка и в 97 км выше места впадения Архары в Амур (рис. 1). Наскальные знаки нанесены на гранитные обнажения склона сопки, которые круто спу-

скаются к реке. Высота скального обнажения ок. 10 м в верхней части, от которой каменная стенка плавно понижается в обе стороны. Длина обнажения ок. 50 м, плоскости с изображениями располагаются на участке протяженностью 30 м на высоте от 2 до 8 м. Знаки выполнены красной краской (охрой) разных оттенков и черной (рис. 2).

Наскальные изображения были известны русским жителям со времени их расселения по берегам реки во второй половине XIX в. Впервые наскальные изображения Архары были описаны Саенко (инициалы, к сожалению, не известны) в краткой (на полстраницы) заметке [1930]. Первое научное описание памятника было дано В.Е. Ларичевым, обследовавшим петроглифы в ходе Дальневосточной археологической экспедиции 1954 г., которой руководил А.П. Окладников. В наиболее полном виде результаты обследования представлены в дневнике экспедиции [Окладников, Ларичев, 1999]. В.Е. Ларичев – в то время студент отделения истории Китая восточного факультета Ленинградского государственного университета – заметил среди большого количества фигуративных и нефигуративных изображений несколько знаков письменности, которые интерпретировал как китайские: написанный «темной краской» (черной? – А. З. ) «иероглиф “дерево” (бень)» ( бэнь 本 «ствол, корень» или му 木 «дерево». – А. З. ) и «2 ряда иероглифов», написанных «черной тушью, скорописью и не совсем четко». В числе последних исследователю был понятен лишь «иероглиф “гора” – шан» ( шань 山 . – А. З. ) [Там же, с. 26]. Изображения не были зафиксированы, сведения о них не получили отражения в публикациях участников экспедиции 1954 г.

В 1968 г. работу на памятнике продолжил А.И. Мазин, который зафиксировал, описал и впервые опубликовал бо́ льшую часть изображений. Всего им вы-

Рис.2. Архаринская писаница. Общий вид. Фотография с дрона. 2017 г.

делено 360 наскальных знаков, нанесенных «красной или светло-красной охрой», «однородных» по стилю и времени создания [Мазин, 1986, с. 82–95]. В указанной и других публикациях А.И. Мазина нет упоминания о знаках письменности.

Новый этап в изучении памятника начался в 2003 г. В августе этого года автор статьи вместе с сотрудником Амурского государственного университета (далее – АмГУ) Р.А. Кобызовым провел обследование объекта. На фото- и видеопленку были сняты все доступные для осмотра петроглифы, зарисована и скалькирована часть изображений. Вся совокупность наскальных знаков была разделена по принципу цветовой классификации на две группы – «красные» и «черные» знаки. Обе группы включали знаки, которые различались между собой не только по форме, но и по сущностным признакам. Наличие на скале сущностно различных знаков предопределило структурирование всех изображений на два типа – идеограммы и иероглифы. Понятие идеограмма используется при описании наскальных изображений до статочно часто [Leroi-Gourhan, 2009, p. 260–263, 274–275; др.]. Отметим, что мы трактуем термин идеограмма шире, чем А. Леруа-Гуран. Идеограмма – условный графический знак, символ, репрезентирующий в визуальной форме понятие, представление об объекте. Каждая идеограмма заключает в себе особый смысл и может функционировать отдельно от других идеограмм, поэтому может не относиться к языку. Соответственно, идеограмма-тические знаки не связаны в необходимом порядке линейными отношениями и не образуют упорядоченную смысловую систему, фиксирующую высказыва- ние. В контексте изучения петроглифов в качестве идеограмм выступают фигуративные и нефигуративные изображения. Важно, что идеограммы не являются письменностью в точном значении этого термина. На это обращал внимание А. Леруа-Гуран: «Нельзя рассматривать палеолитические изображения как знаки “пред-письменности”… чтобы быть таковыми, они должны составлять линейно выстроенную совокупность символов, однако палеолитические изображения, находящиеся в первых звеньях цепи, значимы для высвечивания первых попыток передачи речи» [Ibid., p. 260].

Известно несколько типов письменности. Один из них – иероглифическая письменность – наиболее важен для нашей темы. Иероглифы – условные знаки, графические элементы письменности как способа визуализации языка, речи.

При исследовании Архаринской писаницы мы имеем дело с изображениями, которые относятся к типам идеограмматических и иероглифических знаков. Оба типа были выявлены уже при осмотре «красных» и «черных» изображений в 2003 г.

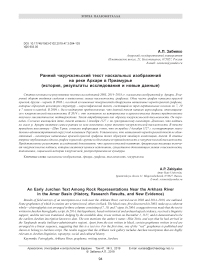

В группе «красных» изображений иероглифы (графемы) составляют незначительную, но очень важную часть. В группе «черных» изображений преобладают иероглифические знаки. Возвращаясь к записям В.Е. Ларичева, заметим, что упоминаемый им в дневнике китайский иероглиф с чтением бень и значением, как указано автором, «дерево» в словарях китайского языка не зафиксирован. Поскольку графическую форму иероглифа В.Е. Ларичев в дневнике не приводит, можно предположить, что он имел в виду либо иероглиф бэнь 本 (в точном значении – корень; основание, основа; твердый закон, неизменная норма; исток, начало, древность; природа, естество; отцовский род, предки, прямые потомки, благодарение предкам; родина, родные места; родовое имя Бэнь [Большой китайско-русский словарь…, 1984, с. 741–744]), либо близкий ему по графической форме иероглиф му 木, первое и основное значение которого «дерево» [Там же, с. 699–701]. Иероглиф формы 本 или 木 на скале мы не обнаружили. Нами выявлен знак, графическая форма которого представляет собой нечто среднее между китайскими иероглифами бэнь 本 и му 木: у него, в отличие от иероглифа му, имеется нижняя горизонтальная черта, но она, в отличие от иероглифа бэнь, не пересекает вертикальную, а расположена у ее основания. В больших китайских иероглифических словарях иероглиф такого начертания нам обнаружить не удало сь. Не исключено, что этот иероглиф либо выписан на скале без соблюдения правил каллиграфии (в этом случае он представляет собой вариант иероглифа му или бэнь), либо не принадлежит китайской письменности вообще (рис. 3).

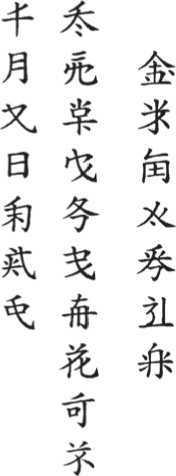

На скале не обнаружены также изображения, которые, согласно записи в дневнике, составляли «2 ряда иероглифов», написанных «черной тушью, скорописью и не совсем четко (понятен только иероглиф “гора” – шан)» и выявленных «в центральной части, где наиболее густо расположены рисунки» [Окладников, Ларичев, 1999, с. 26]. Возможно, они утрачены со времени их осмотра в 1954 г. Однако есть графы другой конфигурации. В 2003 г. на одной из каменных поверхностей справа от центра были выявлены 24 написанных черной краской (тушью) графем, которые образуют целостную структуру, состоящую из трех вертикальных колонок, столбцов или строк. Занимаемая ими площадь составляет 15 × 25 см. Размеры каждого графического элемента в среднем 2 × × 2 см. В правом столбце имеется 7 знаков, в центральном – 10, в левом – 7 (рис. 4). Краска нанесена на поверхность кистью.

Уже на стадии выявления было очевидно, что изображения, организованные в линейную композицию, представляют тип иероглифического письма и образуют целостный текст. Судя по технике исполнения, графемы были нанесены рукой мастера, уверенно владевшего определенным иероглифическим письмом.

Основная проблема заключалась в определении типа иероглифической письменности и переводе текста. Уже в первой публикации, посвященной этой надписи, была обоснована принадлежность текста киданьскому или чжурчжэньскому письму, но, скорее всего, – чжурчжэньскому [Забияко, Кобызов, 2004, с. 133].

В основу нашего подхода к исследованию положены следующие положения. Графемы нанесены по-

Рис. 3. Графема «черной» группы.

Рис. 4. Графемы. Чжурчжэньский текст. 2014 г.

верх нарисованных охрой петроглифов. Изображенные красной краской (охрой) петроглифы относятся к эпохе раннего железного века – раннего Средневековья. «Черные» графемы не могли быть древнее нарисованных красной краской петроглифов, следовательно, древнее Средневековья. Следует учитывать, что надпись патинизирована, покрыта «скальным загаром», который возникает на красочном слое спустя достаточно длительное время после нанесения краски. Соответственно, надпись не могла быть нанесена в эпоху позднего Средневековья. Следовательно, возраст знаков письма должен составлять ок. 800–1 000 лет.

В это время в Приамурье, возможно, использовалась иероглифическая письменность трех типов – китайская, киданьская и чжурчжэньская. Китайская иероглифика исключалась в силу несходства со знаками архаринской надписи. Использование киданьской маловероятно. В X в. значительная часть Приамурья входила в сферу влияния киданей – монголоязычной этнической группы, которая создала на востоке Азии империю Ляо (907–1125 гг.). В киданьском государстве в 920 г. было создано большое киданьское письмо, а ок. 925 г. – малое киданьское письмо. Графика обоих типов киданьского письма построена на основе китайской иероглифики [Терентьев-Катанский, 1990, с. 68–70; Зайцев, 2011, с. 146–147]. Однако на левобережье верхнего и среднего Амура кидани не оставили сколько-нибудь очевидных следов пребывания и присутствия государственности, с которой обычно связана письменность.

Этническое ядро чжурчжэней сформировалось в Северо-Восточном Китае. Некоторые чжурчжэнь-ские группы ок. IX в. мигрировали на берега Амура, где уже к концу Х – началу XI в. создали высокоразвитую культуру амурских чжурчжэней. В Приамурье чжурчжэни оставили многочисленные свидетельства своей жизнедеятельности – поселения, городища, могильники [Деревянко, 1981; Болотин и др., 1998]. Амурские чжурчжэни, отмечал В.Е. Медведев, «заняли достойнейшее место среди народов Восточной Азии начала II тысячелетия» [1977, с. 158].

В X в. значительная часть чжурчжэней попала в зависимость от киданей, испытала влияние государственности и культуры Ляо. В 1115 г. вождь Агуда объединил чжурчжэньские племена и, вытеснив киданей с территории Маньчжурии, создал государство Цзинь (1115–1234 гг.), на восточной периферии которого располагалось Приамурье. Согласно китайским историческим источникам, в 1119 г. чжурчжэни создали свою первую письменность, ставшую известной впоследствии как большое чжурчжэньское письмо, а в 1138 г. вторую – т.н. малое чжурчжэньское письмо [Воробьёв, 1983, с. 151–152]. Поскольку большинство дошедших до нас памятников чжурчжэньской письменности выполнены письмом только одного вида, то вопрос об идентификации его типа долгое время был и, по-видимому, остается дискуссионным. Одни исследователи, например А.М. Певнов, называют письмо этих памятников малым [2004, с. 44], другие, например Ай-сингёро Урухитюн и Ёсимото Митимаса, – большим [2017]. Отметим, что по начертанию графемы чжурч-жэньского письма, зафиксированные в сохранившихся памятниках, проявляют сходство со знаками большого киданьского письма и с уставным стилем (кайшу) китайской иероглифики [Kiyose Gisaburo, 1977, p. 22; Воробьёв, 1983, с. 151–152; Терентьев-Катанский, 1990, с. 77–80; Зайцев, 2011, с. 141–148]. Мы вслед за В.П. Зайцевым [2011, с. 141] именуем это письмо чжурчжэньским без указания на его тип.

Причастность чжурчжэньского этноса и империи Цзинь к средневековой истории и культуре Приамурья позволяет предполагать, что обнаруженный на скалах Архары текст является чжурчжэньским. Однако чжурчжэньские тексты встречаются очень редко.

Наука располагает в целом очень ограниченным количеством текстов, написанных чжурчжэньским письмом. В 1842 г. Н.Я. Бичурин констатировал: «Дом Гинь (Цзинь 金 . – А. З. ), возникший в Нингуте, первый изобрел буквы для тунгусского языка и, более ста лет владея Северным Китаем и Монголиею, употреблял в письменных сношениях собственное письмо. <…> С падением дома Гинь все сочинения и переводы, писанные на тунгусском языке, и даже самое письмо нечувствительно исчезли так, что между тунгусскими племенами доселе не могли найти ни одного памятника письменности их в XII веке» [2002, с. 232–233].

С середины XIX в. ситуация с обнаружением и научной реконструкцией образцов чжурчжэньско-го письма значительно улучшилась, но до сих пор количество памятников чжурчжэньской письменности в распоряжении ученых очень невелико. Данные об их количестве разнятся, все зависит от того, какие памятники тот или иной исследователь включает в рассмотрение, а какие по тем или иным соображениям выводит из него. В общем можно указать, что до нас дошли как надписи на камне и металле, так и документы на бумаге. По данным А.М. Певнова, корпус чжурчжэньской эпиграфики XII–XV вв. представлен: 1) девятью текстами, высеченными на камне, на стелах или просто на скале, среди которых шесть памятников обнаружены в Китае, два – в Северной Корее, один – на территории России; 2) «лаконичными надписями или отдельными знаками, прочерченными по сырой или обожженной глине сосудов (до обжига знаки наносились, по-видимому, гончаром; на готовых сосудах надписи сделаны, вероятно, их владельцами)»; 3) «письменными знаками на некоторых печатях и печатках, тушечнице, тавре, клеймах, на различных железных изделиях и, наконец, на таком уникальном предмете, как серебряная пайц-за»; 4) «знаками, вероятно, чжурчжэньского письма на бортиках бронзовых зеркал» [2004, с. 44–45, 48, 49]. Несмотря на то, что сведения А.М. Певнова по текстам первого типа базируются на монографии японского исследователя Киёсэ Гисабуро Норикура «Исследование чжурчжэньского языка и письменности: Реконструкция и дешифровка» [Kiyose Gisaburo, 1977] и несколько устарели, все-таки они позволяют составить представление о количестве доступных науке монументальных надписей.

В своей работе Киёсэ Гисабуро приводит дополнительные сведения об этих памятниках и указывает их места нахождения: несколько было открыто в СевероВосточном Китае в пров. Цзилинь и Шаньдун, а также недалеко от г. Кайфына (пров. Хэнань); одна надпись на скале и одна на стеле сохранились в Корее; стела с выбитой надписью была воздвигнута на Тырском утесе (нижний Амур). Последний в списке японского ученого камнеписный чжурчжэньский текст – Цаган Обо – был найден в аймаке Шилин-Гол во Внутренней Монголии в 1945 г., однако более о нем ничего не известно [Kane, 1989, p. 69]. Самый ранний, согласно Киёсэ Гисабуро, текст (стела в память о победе Агу-ды, будущего первого императора Цзинь, над киданя-ми; левый берег р. Лалинь, окр. Фуюй, пров. Цзилинь) датируется 28-м днем 7-го лунного месяца 1185 г., самый поздний (стела в честь строительства и восстановления храма Юннинсы; Тырский утес) – 22-м днем 9-го лунного месяца 1413 г. [Kiyose Gisaburo, 1977, р. 23–25; Головачёв и др., 2011, с. 96, 132]. Один из недатированных чжурчжэньских текстов, указанных Киёсэ Гисабуро, впоследствии был отнесен к периоду ранее 1185 г. Он приведен на Кёнвонской стеле в честь строительства буддийского храма, которая датируется 1138–1153 гг. [Kane, 1989, p. 59–62]. Заметим, что, помимо этих и нескольких других надписей [Ibid., p. 69], открытых после выхода книги Киёсэ Гисабуро, известны также памятники чжурчжэньско-го письма, выполненные на камне тушью. Такова, например, надпись на стене внутри Белой пагоды (кит. Бай та 白塔) в Хух-Хото [Ibid., p. 77].

Таким образом, надписи на стелах и каменных плоскостях скал входят в фонд чжурчжэньской письменной культуры. Однако все известные к 2003 г. надписи на камне чжурчжэньским письмом были обнаружены далеко от левобережья среднего Амура, р. Архары.

В 2003–2014 гг. нами для проведения лингвистического исследования и дешифровки текста были налажены контакты с российскими специалистами в области чжурчжэньского языка и письменности, чжурчжэне- и маньчжуроведами, китаеведами. Однако окончательно идентифицировать текст как чжурч-жэньский и выполнить его перевод на этом этапе исследования оказалось делом сложным. На Третьей научной конференции по истории Северо-Восточного Китая в Даляне (31 октября 2014 г.) мы представили надпись специалисту в области чжурчжэне- и маньчжуроведения Цзинь Ши, которая подтвердила, что графемы являются письменными знаками большого чжурчжэньского письма. Для продолжения исследования Цзинь Ши предложила передать текст крупному специалисту в чжурчжэньском языке и письменности проф. Айсингёро Урухитюн (маньчж. Айсинь Гиоро Улхичунь) из Университета Рицумэйкан в Киото. Айсингёро Урухитюн были переданы фотографии наскальных знаков и их прорисовки, сделанные в 2003 г., и наши публикации, посвященные надписи, специально переведенные на китайский язык Ван Цзяньлинем.

Для окончательного установления аутентичности надписи, точности и полноты ее копирования лабораторией археологии и антропологии АмГУ в 2015 г. была проведена международная экспедиция, в состав которой входили с российской стороны – А.П. Забияко (руководитель), Ван Цзяньлинь и А.О. Беляков (сотрудники лаборатории), с японской стороны – Айсингёро Урухитюн и Кай Хэ. Визуальный осмотр и фотофиксация надписи позволили подтвердить аутентичность графем как образца чжурчжэньского письма, полноту их фиксации и адекватность перевода.

После завершения полевой части исследований российской стороной были согласованы с японскими специалистами планы дальнейшей обработки совместных экспедиционных материалов и установлена договоренность о введении в научный оборот всей совокупности научных результатов в коллективной монографии на русском и японском языках. Для ее подготовки российская сторона передала Айсингёро Урухитюн переведенные Ван Цзяньлинем на китайский язык публикации, по священные архаринским наскальным знакам, в которых приводятся сведения по истории амурских чжурчжэней, данные о природно-климатических и ландшафтных особенностях региона, а также другие материалы. Вся эта информация вошла в монографию Айсингёро Урухитюн и Ёсимото Митимаса, выпущенную без согласования с российской стороной [2017]. Книга, безусловно, является важным вкладом в дело изучения чжурчжэньского языка и письменности. К сожалению, в ней допущены существенные неточности в изложении процесса изучения архаринской наскальной надписи, отсутствует целостная историография по теме исследования текста, воспроизведены некоторые российские материалы, не предназначенные для публикации.

В 2016–2018 гг. сотрудники лаборатории археологии и антропологии АмГУ продолжали совместно с российскими и зарубежными специалистами изучение этого уникального памятника. Историко-филологическим изучением нового и ранее выявленного эпиграфического материала (памятники чжурчжэнь-ской письменности) в рамках этих исследований занимается сотрудник Института восточных рукописей РАН В.П. Зайцев.

Результаты и дискуссия

Важнейшим результатом изучения наскальных письменных знаков архаринского памятника являются открытие в 2003 г. и окончательная идентификация в 2014 г. текста «черной» группы как образца чжурч-

Рис. 5. Реконструкция текста Ай-сингёро Урухитюн.

жэньской письменности, а также его последующие дешифровка, перевод и содержательная интерпретация. В скорописном тексте, состоящем из трех вертикальных строк, которые читаются справа налево, выделены и реконструированы (т.е. дешифрованы из скорописной формы и соотнесены с материалом других памятников чжурчжэнь-ской письменности) 24 знака чжурчжэньского письма, по 7, 10 и 7 знаков в первой, второй и третьей строках текста соот- ветственно [Айсингёро Урухитюн, Ёсимото Митима- са, 2017, с. 30] (рис. 5).

В фонетической реконструкции чжурчжэньских письменных знаков Айсингёро Урухитюн запись ар-харинского текста выглядит так: (1) pulan imula ʃunʤa ania (2) tarɣando i oson muə pərgilə gai-man (3) ʤua bia oniohon inəŋgi ʃin-tərin [Там же, с. 31–32]. Этот текст переведен и интерпретирован следующим образом (интерпретации и комментарии исследовательницы к переводу даются в квадратных скобках; русская редакция и перевод выполнены В.П. Зайцевым) [Там же, с. 32–51]:

-

(1) пятый год [правления под девизом Тянь-хуэй цзиньского императора Тай-цзуна = 金太宗天會 , что под циклическими знаками] дин-вэй [кит. 丁未 ; чжурчж. pulan imula , букв. «красная коза»];

-

(2) до стиг низовья (нижнего течения) маленькой реки [чжурчж. oson muə , букв. «маленькая вода»; указывает на р. Архару – левый приток Амура] в Тарган-до [чжурчж. tarɣando , в кит. транскрипции Талианьдо 塔里安朶 , в яп. транскрипции Таруандо タルアンド ; при Цзинь – название моукэ (кит. 謀克 ) – подведом-

- ственного района, военизированной или территориальной общины в месте расположения скалы];

-

(3) десятая луна, девятнадцатый день. Шин Тэрин [чжурчж. ʃin-tərin , в кит. транскрипции Шэньтэлинь 申忒鄰 , в яп. транскрипции Синтокурин 申忒鄰 ].

В литературном переводе: «[На] пятый год [правления под девизом Тянь-хуэй цзиньского императора Тай-цзуна, что под циклическими знаками] дин-вэй достиг низовья маленькой реки (Архары) в [ моукэ ] Таргандо. [В] девятнадцатый день десятого лунного месяца [записал] Шин Тэрин».

Некоторые аспекты реконструкции трудноразличимых знаков, перевода и датировки Айсингёро

Урухитюн были критически проанализированы британским исследователем Э. Уэстом, который подчеркнул необходимость уточнения начертания отдельных графем, их фонетической реконструкции и значения [West, 2018]. Заметим, что в работе японских ученых, кроме наших предварительных прорисовок надписей 2003 г. (почему-то ошибочно датированных июлем 2014 г.), других прорисовок не приводится [Ай-сингёро Урухитюн, Ёсимото Митимаса, 2017, с. 30], т.е. последующие исследователи не имеют возможности установить, на основании каких прорисовок архаринского текста (безусловно, не везде уверенно различимого на фотографиях) была выполнена реконструкция, и перепроверить полученный результат. С нашей точки зрения, в монографии, к большому сожалению, отсутствует важное промежуточное звено между фотографией текста in situ и опубликованной его реконструкцией, а именно авторская прорисовка текста, положенная в основу последней. Согласимся, что лингвистические замечания и оригинальные интерпретации Э. Уэста во многом справедливы. Однако сейчас мы следуем опубликованному варианту японского лингвиста.

В тексте указывается, когда была сделана надпись, – 19-й день 10-го лунного месяца 5-го года правления под девизом Тянь-хуэй , что соответствует 24 ноября 1127 г. по юлианскому календарю и 1 декабря 1127 г. по григорианскому [Лянцянь…, 1956, с. 226, 418]. Если дешифровка Айсингёро Урухитюн верна, то, согласно дате, текст на скале Архары является самым ранним из всех известных науке текстов чжурч-жэньской письменности. Как отмечалось, до открытия архаринского текста самым ранним считался текст на Кёнвонской стеле (кит. Цинъюаньцзюнь Нюйч-жэнь гошу бэй ), датируемый 1138–1153 гг. [Kane, 1989, p. 59–62]. Архаринский текст отделяют от кён-вонского 11–26 лет. От года создания чжурчжэньской письменности в 1119 г. до нанесения надписи на скалу Архары прошло всего ок. 8 лет. Это позволяет считать архаринскую надпись уникальным памятником письменности.

Архаринский текст – один из наиболее ранних письменных источников, обнаруженных на левобережье Амура и на территории российского Дальнего Востока. На нижнем Амуре в ранних (не позднее начала XII в.) чжурчжэньских могильниках В.Е. Медведевым были найдены фрагменты сосудов и бронзовые зеркала с китайскими иероглифами и неидентифици-рованными знаками письменности, а также тушечница [Медведев, 1986, с. 9–10, 15, 65]. В Приморье выявлены керамика и серебряная пайцза с чжурч-жэньскими графемами [Певнов, 2004]. Таким образом, до открытия архаринской надписи наука располагала только археологическими материалами, отдельными письменными знаками и сведениями из китайских хроник, относящимися к истории огромного региона вплоть до начала XII в. Сейчас в распоряжении ученых оказался датированный письменный текст местного происхождения.

В тексте указывается, что человек по имени Шин Тэрин осенью 1127 г. побывал на р. Архаре на территории моукэ Таргандо. Судя по виду выведенных на скале иероглифов, он уверенно владел кистью и навыками новой письменности. Очевидно, Шин Тэрин был хорошо образован и являлся цзиньским чиновником, выполнявшим какое-то поручение на левобережье среднего Амура. В «Истории Цзинь» (Цзинь ши 金史 ) – китайской династийной хронике чжур-чжэньского государства – нет упоминаний имени Шин Тэрин и моукэ Таргандо, а также о миссии, направленной на Архару. Разумеется, далеко не все события отражались в официальном историописании, тем более в последующих официальных историях ( чжэнши 正史 ), составлявшихся уже после падения той или иной династии. Деятельность Шин Тэрина могла быть связана с местными центрами чжурч-жэньской администрации. Ближайшим к устью Архары крупным чжурчжэньским городищем являлась крепо сть на горе Шапка. Исследованиями российских археологов установлено, что городище Шапка было одним из чжурчжэньских торгово-ремесленных, административных и военных центров, контролировавших близлежащую территорию [Деревянко, 1988; Нестеров и др., 2011].

Использование Шин Тэрином чжурчжэньской письменности, созданной лишь за несколько лет до посещения им Архары, можно считать показателем либо того, что автор текста был приближен к столичным кругам, где успел овладеть письмом нового типа, либо быстрого и широкого распространения чжурчжэньской письменности вплоть до восточных границ Цзинь, левобережья Амура.

Архаринский текст является важным источником для реконструкции исторической топонимики края: в нем указывается, что в XII в. в низовьях Архары располагалась военизированная или территориальная община ( моукэ ), называвшаяся чжурчжэнями Таргандо (о системе мэнъань и моукэ у чжурчжэ-ней см.: [Воробьёв, 1975, с. 55–57, 75–76, 130–134, 150 и далее]). Эти данные дополняют сведения о границах территории расселения и миграциях чжурч-жэней в эпоху империи Цзинь, распространении их культуры в сопредельных районах Восточной и Северо-Восточной Азии. Открытие надписи и ее перевод расширяют лингвистические горизонты изучения чжурчжэней – лексического состава их языка и особенностей письменности.

Важно, что введенный в научный оборот чжур-чжэньский текст «чёрной» группы не является единственным. В 2003 г. были открыты графемы в «крас-

Рис. 6. Графема «красной» группы наскальных изображений на Архаре. 2014 г.

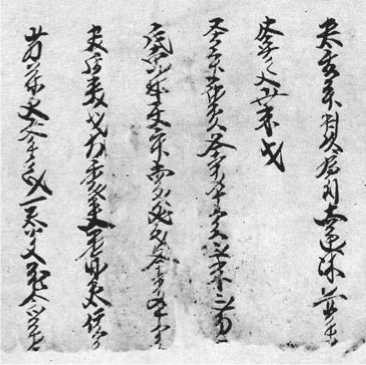

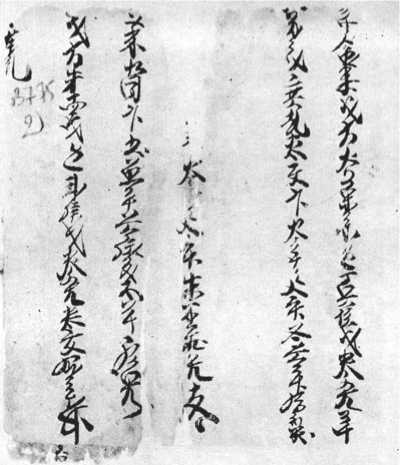

Рис. 7. Рукописный чжурчжэньский текст на бумаге из коллекции Института восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге (Тангутский фонд, инв. № 3775-1).

Рис. 8. Рукописный чжурчжэньский текст на бумаге из коллекции Института восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге (Тангутский фонд, инв. № 3775-2).

ной» группе наскальных изображений. С тех пор продолжается их выявление, фиксация и интерпретация. В данной статье мы впервые представляем одну из графем «красной» группы. Размерами, стилистикой и техникой исполнения она не отличается от графем «черной» группы. По нашему мнению, она является графемой чжурчжэньской письменности (рис. 6).

По скольку весь текст «красной» группы пока не реконструирован, то точная интерпретация отдельного ее знака затруднительна. Тем не менее в качестве обоснования нашего заключения можно указать на близость графической формы этого знака и четвертого знака второй строки архаринской надписи (см. рис. 5). Последний, согласно дешифровке Айсингёро Урухитюн, выступает показателем родительного падежа (его скорописная форма дешифрована как чжурчжэньская графема i ). Следовательно, вполне вероятно, что публикуемый знак является этой же частотной графемой чжурчжэньского письма (см.: [Kiyose Gisaburo, 1977, p. 63, N 25; Певнов, 2004, с. 154, V-52]). Он совпадает также с графемой в скорописном чжурчжэньском тексте из коллекции Института восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге [Кара, Кычанов, Стариков, 1972, с. 398, стб. 3, 6, 7; с. 399, стр. 1, 2, 5] (рис.7, 8).

Перспективы дальнейшей работы связаны с расчисткой всех плоскостей с изображениями от природных (растительность) и антропогенных (надписи посетителей) наслоений, фиксацией всех знаков, полной идентификацией графем «черной» и «красной» групп, их переводом и интерпретацией.

Заключение

Архаринская писаница, включающая более 350 фигуративных и нефигуративных знаков, – один из наиболее содержательных петроглифических памятников Северо-Восточной и Восточной Евразии. Открытая на скале р. Архары в 2003 г. и переведенная в 2014 г. надпись – самый ранний из известных в настоящее время чжурчжэньский текст, который позволяет причислить Архаринскую писаницу к уникальным историческим объектам. Архаринская надпись, датированная 1127 г., существенно дополнила немногочисленный фонд сохранившихся со времени создания в 1119 г. чжурчжэньской письменности текстов. Его содержание расширяет знания об исторической топонимике региона, территориально-политической и социальной организации чжурчжэней Приамурья, границах распространении письменной культуры империи Цзинь. Выявление в группе «красных» знаков новых чжурчжэньских графем позволяет надеяться на получение новых знаний о чжурчжэнях, их истории и культуре.

Автор выражает благодарность российским и зарубежным ученым, предшественникам и современникам, участвовавших в формировании знаний о составе и семантике изображений на скалах р. Архары, а также добровольным помощникам, без участия которых были бы невозможны полевые исследования: А.А. Бурыкину, В.П. Зайцеву, Р.А. Кобызову, В.Е. Ларичеву, А.И. Мазину, А.П. Окладникову, Т.А. Пан, Т.А. Париловой, М.П. Парилову, А.М. Певнову, Н.В. Чиркову, С.В. Филонову, Айсингёро Урухитюн, Ван Цзяньлиню, Ван Юйлану, Кай Хэ, Цзинь Ши, Э. Уэсту.

Список литературы Ранний чжурчжэньский текст наскальных изображений на реке Архаре в Приамурье (история, результаты исследования и новые данные)

- Айсингёро Урухитюн, Ёсимото Митимаса. Росиа, Арухара кахан-но Дзёсин дайдзи бокусё : Дзёсин, Киттан модзи исэки-о тадоттэ (Надпись тушью, [выполненная] большим чжуржчэньским письмом, с берега реки Архары, Россия: в поисках оставшихся следов чжурчжэньской и киданьской письменностей). – Киото: Хо̄ю̄ сётэн, 2017. – 224 с. (на яп. яз.).

- Бичурин Н.Я. Статистическое описание Китайской империи: в 2 ч. – М.: Восточный Дом, 2002. – 463 с. – (Классика отечественного и зарубежного востоковедения).

- Болотин Д.П., Нестеров С.П., Сапунов Б.С., Зайцев Н.Н., Сапунов И.Б. Результаты исследований городища и могильника у с. Прядчино Амурской области // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. – Т. IV. – С. 201–206.

- Большой китайско-русский словарь по русской графической системе: в 4 т. / сост. коллективом китаистов под рук. и ред. проф. И.М. Ошанина. – М.: Наука, Гл. ред. вост. лит., 1984. – Т. 3. – 1104 с.

- Воробьёв М.В. Чжурчжэни и государство Цзинь (X в. – 1234 г.). Исторический очерк. – М.: Наука, Гл. ред. вост. лит., 1975. – 448 с., [1] вкл. с карт.

- Воробьёв М.В. Культура чжурчжэней и государства Цзинь (X в. – 1234 г.). – М.: Наука, Гл. ред. вост. лит., 1983. – 467 с.

- Головачёв В.Ц., Ивлиев А.Л., Певнов А.М., Рыкин П.О. Тырские стелы XV века: перевод, комментарии, исследование китайских, монгольского и чжурчжэньского текстов. – СПб.: Наука, 2011. – 319 с., [64] с. вкл.

- Деревянко Е.И. Племена Приамурья. I тысячелетие нашей эры: Очерки этнической истории и культуры. – Новосибирск: Наука, 1981. – 336 с.

- Деревянко Е.И. Городище на горе «Шапка» // Эпоха камня и палеометалла азиатской части СССР. – Новосибирск: Наука, 1988. – С. 110–126.

- Забияко А.П. Писаницы и письменность // История Амурской области с древнейших времен до начала XX века / под ред. А.П. Деревянко, А.П. Забияко. – Благовещенск: Амур. гос. ун-т, 2008. – С. 160–164.

- Забияко А.П., Кобызов Р.А. Петроглифы Архары: история изучения и проблема интерпретации // Миграционные процессы на Дальнем Востоке (с древнейших времен до начала XX в.): мат-лы Междунар. науч. конф. (Благовещенск, 17–18 мая 2004 г.). – Благовещенск, 2004. – С. 130–135.

- Забияко А.П., Кобызов Р.А. Петроглифы Западного Приамурья: новые материалы и интерпретации (по материалам полевых исследований 2003–2007 гг.) // Традиционная культура востока Азии. – Благовещенск: Амур. гос. ун-т, 2008. – Вып. 5. – С. 232–246.

- Зайцев В.П. Рукописная книга большого киданьского письма из коллекции Института восточных рукописей РАН // Письменные памятники Востока. – 2011. – № 2 (15). – С. 130–150.

- Кара Д., Кычанов Е.И., Стариков В.С. Первая находка чжурчжэньских рукописных текстов на бумаге // Письменные памятники Востока. – М.: Наука, Гл. ред. вост. лит.,

- 1972. – С. 223–228, 398–399. – (Историко-филологические исследования; ежегодник 1969).

- Лянцянь няньчжун сили дуйчжаобяо: (Сравнительные таблицы китайского и западного календарей за две тысячи лет) = A Sino-Western calendar for two thousand years 1–2000 A.D. / Сюэ Чжун-сань, Оуян И хэбянь (сост. Сюэ Чжун-сань, Оуян И). – Пекин: Шэнхо, душу, синьчжи саньлянь шудянь, 1956. – 438 c. (на кит. яз.).

- Мазин А.И. Таежные писаницы Приамурья. – Новосибирск: Наука, 1986. – 259 с.

- Медведев В.Е. Культура амурских чжурчжэней: конец X – XI век (По материалам грунтовых могильников). – Новосибирск: Наука, 1977. – 223 с.

- Медведев В.Е. Приамурье в конце I – начале II тыс. (чжурчжэньская эпоха). – Новосибирск: Наука, 1986. – 204 с.

- Миллер Г.Ф. История Сибири. – 2-е изд. – М.: Вост. лит., 1999. – Т. 1. – 630 с.

- Нестеров С.П., Зайцев Н.Н., Волков Д.П., Миронов М.А. Археологические исследования городища на горе Шапке в Амурской области в 2009‒2011 годах // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. ‒ Т. XVII. – С. 217–221.

- Окладников А.П., Запорожская В.Д. Петроглифы Забайкалья. – Л.: Наука, 1970. – Ч. 2. – 262 с.

- Окладников А.П., Ларичев В.Е. Археологические исследования в бассейне Амура в 1954 году // Традиционная культура востока Азии / отв. ред. Д.П. Болотин, А.П. Забияко. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 1999. – Вып. 2. – С. 4–29.

- Паллас П.С. Путешествие по разным местам Российского государства по повелению Санкт-Петербургской императорской академии наук. – СПб.: Имп. Академия наук, 1786. – Ч. 2, кн. 2. – 571 с.

- Певнов А.М. Чтение чжурчжэньских письмен. – СПб.: Наука, 2004. – 498 с.

- Саенко. «Писаный камень» // Зап. Амур. окр. Музея и краевед. об-ва. – Благовещенск, 1930. – Вып. 1. – С. 34.

- Спафарий Н.Г. Путешествие через Сибирь от Тобольска до Нерчинска и границ Китая русского посланника Николая Спафария в 1675 году. Дорожный дневник Спафария. – СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1882. – 214 с.

- Спасский Г. О древних сибирских начертаниях и надписях // Сибирский вестник, издаваемый Григорием Спасским. – СПб.: Тип. Иос. Иоаннесова, 1818. – Ч. 1. – С. 71–85.

- Терентьев-Катанский А.П. С Востока на Запад. Из истории книги и книгопечатания в странах Центральной Азии VIII–XIII веков. – М.: Наука, Гл. ред. вост. лит., 1990. – 232 с. – (Культура народов Востока: материалы и исследования).

- Тиваненко А.В. Древняя письменность Сибири. Основные принципы дешифровки наскальной пиктографии. – Чита: Экспресс-издательство, 2011. – 347 с.

- Kane D. The Sino-Jurchen vocabulary of the Bureau of Interpreters. – Bloomington, Indiana: Indiana Univ., Research Inst. for Inner Asian Studies, 1989. – xi, [1], 461 p. – (Uralic and Altaic Ser.; vol. 153).

- Kiyose Gisaburo N. A Study of the Jurchen Language and Script. Reconstruction and Decipherment. – Kyoto: Hōritsubunka-sha, 1977. – 260 p.

- Leroi-Gourhan A. L’art pariétal. Langage de la préhistoire. – Grenoble: Éd. J. Millon, 2009. – 420 p.

- Von Strahlenberg Ph.J. Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia. – Stockholm: Verlegung des Autoris, 1730. – 438 p.

- West A. Jurchen Inscription on the River Arkhara // BabelStone Blog. – 2018. – 31 March. – URL: http://www.babelstone.co.uk/Blog/2018/03/jurchen-inscription-on-riverarkhara.html (дата обращения: 23.02.2019).