Ранний этап верхнего палеолита Гобийского Алтая (по материалам стоянки Чихэн-2)

Автор: Деревянко А.П., Маркин С.В., Гладышев С.А., Олсен Д.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена технологическому, типологическому и морфологическому изучению археологических комплексов слоев 3-2.5 многослойной стоянки Чихэн-2, расположенной в южных предгорьях Гобийского Алтая в Монголии. В работе приводится описание геоморфологической ситуации памятника и разреза рыхлых отложений, включающих археологические материалы. Анализируются техника скола, приемы вторичной обработки. В индустрии, представляющей первичное расщепление, зафиксировано преобладание одноплощадочных монофронтальных плоскостных, двухплощадочных бипродольных, торцовых нуклеусов, наличие ортогональных образцов и леваллуазских нуклеусов. Среди орудий выделены ретушированные пластины, концевые скребки на пластинах, зубчато-выемчатые изделия и скребла, различные микроорудия. Технокомплексы слоев 3-2.5 отнесены к ранней стадии верхнего палеолита. Рассматриваются широкие аналогии обсуждаемых комплексов с индустриями стоянок раннего верхнего палеолита как в Монголии (Чихэн-Агуй; Орхон-1, -7; Толбор-4, -15, -16), так и в Забайкалье, Северном Китае и на Алтае.

Монголия, гобийский алтай, ранний верхний палеолит, стратиграфия, радиоуглеродное датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145145716

IDR: 145145716 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.3.017-041

Текст научной статьи Ранний этап верхнего палеолита Гобийского Алтая (по материалам стоянки Чихэн-2)

Уже более века территория Монголии привлекает внимание специалистов, деятельность которых связана с древней историей человека. Проведение здесь первых широкомасштабных работ было инициировано гипотезой Центрально-азиатской прародины человека, выдвинутой Г. Осборном и В. Мэтью. Под флагом этой теории действовали экспедиция Американского музея естественных наук под руководством Р.Ч. Эндрюса в 20-х гг. XX в. и китайско-шведские экспедиции в 1927–1935 гг. [Ларичев, 1969]. В 1949 г. в регионе начала работать Советско-Монгольская археологическая экспедиция под руководством С.В. Киселева. В ее составе был палеолитический отряд А.П. Окладникова, обнаруживший стоянку Мойлтын ам и палеолитические местонахождения в долинах рек Орхон и Тола.

Дальнейшее изучение палеолитической истории Монголии связано с изысканиями А.П. Окладникова и А.П. Деревянко. В 1960-е гг. А.П. Окладников раскапывает многослойную стоянку Мойлтын ам [Окладников, 1981]; маршруты его экспедиций охватывают восточную и центральную части страны. С 1983 г. действует совместная Советско-Монгольская историко-культурная экспедиция под руководством А.П. Деревянко. Ее отрядами были исследованы: Монгольский Алтай и Котловина Больших Озер в западной части Монголии [Каменный век Монголии…, 1990], Долина Озер в центральной [Каменный век Монголии…, 2000], Гобийский Алтай и южные отроги Хангайской горной страны в восточной. В ходе многолетних работ открыты и изучены многослойные стоянки Орхон-1 и -7 в районе Харахорина [Деревянко, Петрин, 1990; Деревянко, Николаев, Петрин, 1992, 1994; Деревянко, Кандыба, Петрин, 2010], комплекс памятников с поверхностным залеганием артефактов Орок-Нор-1, -2 и Нарийн-Гол-1–17 в Долине Озер. Стали изве стны пещерные комплексы Цаган-Агуй и Чихэн-Агуй в Гобийском Алтае.

Новый этап исследований в Монголии начался в 1995 г., когда была организована Российско-монгольско-американская археологическая экспедиция под руководством А.П. Деревянко. В последующие годы отрядам этой экспедиции удалось открыть большое количество местонахождений каменного века, правда, преимущественно с поверхностным залеганием артефактов. Поэтому для перспектив исследования первостепенное значение имели материалы погребенных комплексов, имеющих стратиграфическое и биостра-тиграфическое обоснование. Маршруты экспедиции проходили по районам Гобийского Алтая и пустыне Гоби, долинам Орхона и Селенги, а также окре ст-ностям оз. Хубсугул. Отдельными отрядами экспедиции изучались многослойные пещерные объекты Цаган-Агуй [Деревянко, Олсен, Цэвээндорж и др.,

2000], Чихэн-Агуй [Деревянко и др., 2001] и открытая стоянка Чихэн-2 в Гобийском Алтае [Археологи-че ские исследования…, 2000; Деревянко, Маркин, Олсен и др., 2000].

В последние годы исследуются стратифицированные стоянки в горах Хангая (бассейн Селенги): многослойные памятники Толбор-4, -15 и -16 [Деревянко, Зенин, Рыбин и др., 2007; Деревянко, Рыбин, Гладышев и др., 2013; Коломиец и др., 2009; Zwyns et al., 2014]. Для комплексов толборских памятников получена большая серия радиоуглеродных дат, охватывающая период от раннего до финала верхнего палеолита [Деревянко и др., 2013]. Начальный этап верхнего палеолита, представленный горизонтами 6 и 5 стоянки Толбор-4 и нижними слоями Толбор-16, датируется 45–35 тыс. л.н. [Там же, с. 22, табл. 1]. Среди нуклеусов большую долю составляют торцовые, плоскостные и подпризматические двухплощадочные монофрон-тальные бипродольные разновидности для получения крупных пластин. Следующий этап начала верхнего палеолита характеризуют материалы памятников на территориях Хангайской горной страны (Толбор-4, -15 и Орхон-7) и Гобийского Алтая (грот Чихэн-Агуй, стоянка Чихэн-2), датируемые от 33 до 26 тыс. л.н. На этом этапе среди продуктов первичного расщепления возрастает доля плоскостных одноплощадочных моно-фронтальных нуклеусов, ориентированных на получение пластин средних размеров, и снижается удельный вес орудий, выполненных на пластинах, при этом сохраняются все типологические разновидности, представленные на предыдущем этапе. Материалы нижних слоев стоянки Чихэн-2 имеют большое значение, поскольку позволяют осветить процесс становления верхнего палеолита на юге Монголии.

Месторасположение и стратиграфия стоянки

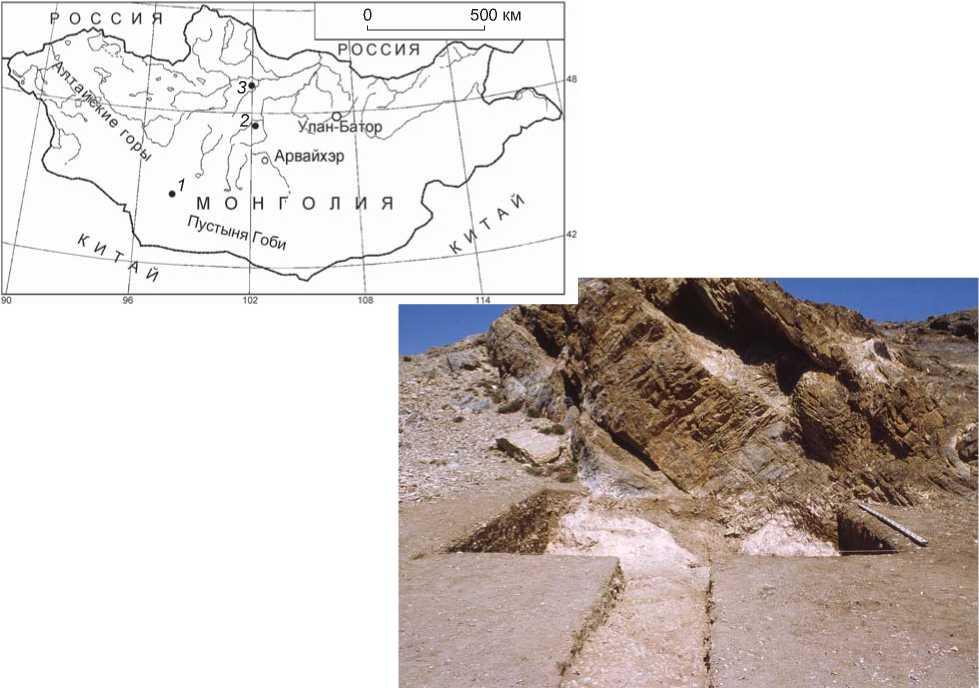

Стоянка Чихэн-2 (Баян-Хонгорский аймак, сомон Ба-ян-Ундер) расположена на южном склоне Гобийского Алтая (рис. 1). В 400 м к юго-востоку от нее находится еще один стратифицированный объект – многослойная пещера Чихэн, коллекция которой включает датированные материалы верхнего палеолита и раннего голоцена [Археологические исследования…, 2000; Деревянко и др., 2001]. Сохранность Чихэн-2 обусловлена прежде всего приуроченностью местонахождения к основанию коренных пород (тонкокристаллические известняки), выходящих на поверхность в виде рифовых массивов, которые возвышаются над широкой межгорной котловиной. В результате движения известняковых толщ, вызванного тектоническими процессами, произошла переориентация их слоистости, и в районе стоянки образовалась вертикальная скальная стенка (высота 5 м). У ее подножия сфор-

Рис. 1 . Стоянки ранней поры верхнего палеолита на территории Монголии.

1 – Чихэн-2, Чихэн-Агуй; 2 – Орхон-1, -7; 3 – Тол-бор-4, -15, -16.

Уран

; Арвайхэр ]

М О

0 500 км рТоссйя-^^^^

Рис. 2. Общий вид стоянки Чихэн-2 с востока.

мировалась горизонтальная поверхность (рис. 2). Последующее физическое выветривание затронуло площадку известняков и выработало в ней нишу, в которой законсервировались рыхлые отложения и включенные в них археологиче ские остатки. Скальная стенка препятствовала проникновению на площадку большого количе ства грубообломочного материала, освобождаемого в ходе механического разрушения известняковых толщ, расположенных выше.

Первое зондирование объекта, проводившееся в 1997 г. [Археологические ис-

следования…, 2000], позволило опреде-

лить характер толщи рыхлых отложений и культурные особенности археологических остатков. Раскоп 2000 г. площадью 30 м 2 затронул лишь часть отложений, сформированных на указанной площадке. Согласно наблюдениям, сделанным на стоянке, археологический материал находился in situ , и, возможно, претерпел лишь незначительные линейные перемещения.

В разрезе стоянки представлены следующие литолого-стратиграфические подразделения:

Мощность, м

-

0. Современная поверхность, образованная пылеватыми частицами и остатками присутствия мелкого рогатого домашнего скота

-

1. Суглинок опесчаненный, темно-коричневый, с единичными плитками преимущественно угловатого и редкими фрагментами окатанного известняка, пронизан в некоторых местах маломощной корневой системой

-

2. Суглинок опесчаненный, желто-коричневый, насыщенный обломками известняка, щебнем и дресвой; отдельные участки породы в местах соприкосновения с коренным известняком обогащены карбонатом. Количественные соотношения грубого материала, находящегося в рыхлом теле, его гранулометрический состав, сортировка, сохранность и объем позволяют выделить в данном литологическом образовании следующие слои:

-

2.1. характеризуется наличием грубого материала (мелкий щебень, крупная дресва, фракции известняка до 5 см), его доля составляет до 45 % объема породы. Среди обломков 15 % занимают слабоокатанные образцы

-

2.2. характеризуется несколько меньшим, чем в вышележащем осадке, количеством грубого угловатого материала (мелкий щебень, крупная дресва, фракции известняка до 5 см), занимающего до 30 % объема породы. В заполнителе практически отсутствует окатанный материал

-

2.3. характеризуется бóльшим, чем в вышележащем осадке, количеством грубого угловатого материала (фракции известняка до 5–7 см, отдельные зерна мелкого щебня и крупной дресвы), занимающего до 50 % объема породы. В заполнителе практически отсутствует окатанный материал

-

2.4. резко уменьшается, по сравнению с вышележащим осадком, количе ство грубого материала (фракции известняка до 0,2 м), занимающего всего 1–3 % объема породы. Одновременно объем окатанного материала увеличивается до 5–7 %

-

2.5. характеризуется несколько бóльшим, чем в слое 2.4, количеством грубого материала (зерна дресвы, щебня, фракции известняка до 10–15 см), занимающего до 10 % объема поро-

0,02–0,03

0,08–0,12

0,10–0,14

0,08–0,16

0,10–0,16

0,08–0,12

ды; по сравнению с вышележащим слоем здесь больше (10–15 %) обломков с признаками слабой окатанности на одной поверхности 0,10–0,18

-

2.6. характеризуется бóльшим, по сравнению с вышележащим осадком, количеством грубого материала (в основном средняя дресва), занимающего до 60 % объема породы. Примерно 20 % обломков имеют признаки окатанности 0,05–0,12

-

2.7. характеризуется меньшим, чем в вышележащем осадке, количеством грубого, исключительно угловатого материала (отдельные фракции известняков до 0,25 м, крупная дресва), занимающего до 40–45 % объема породы 0,10–0,16

-

2.8. характеризуется бóльшим, чем в вышележащем осадке, количеством грубого материала (обломки известняка), занимающего до 65– 70 % объема породы, преимущественно мелких фракций (до 0,1 м), и средней дресвы. Примерно 15–20 % обломков имеют признаки слабой ока-танности, что выражается в сглаженности граней известняковых отдельностей 0,10–0,18

-

3. Суглинок опесчаненный, красновато-коричневый, с четкой границей с вышележащим осадком, плотный, крупитчатый, включающий единичные обломки известняка размерами до 0,16 м, некоторые из которых имеют признаки слабой окатанности. Представлен не по всему разрезу и перекрывает коренные породы на самых низких участках площадки коренных пород 0,05–0,20

Технология расщепления, характеристика вторичной обработки, типология орудийного набора

Слой 3. Наиболее древний в разрезе стоянки. Представляет собой суглинок, заполняющий лишь пони- женный участок коренных пород. Образование такого углубления на стадии физического выветривания известняков, вероятно, способствовало сохранности и консервации отложений, уничтоженных впоследствии на остальной части памятника в результате проявления различных форм денудации.

Археологический материал состоит из продуктов расщепления камня (табл. 1). Бóльшая часть артефактов (80 %) относится к различным разновидностям сколов. Среди них более половины составляют чешуйки, гораздо меньше ядрищ (5 %) и орудий (15 %).

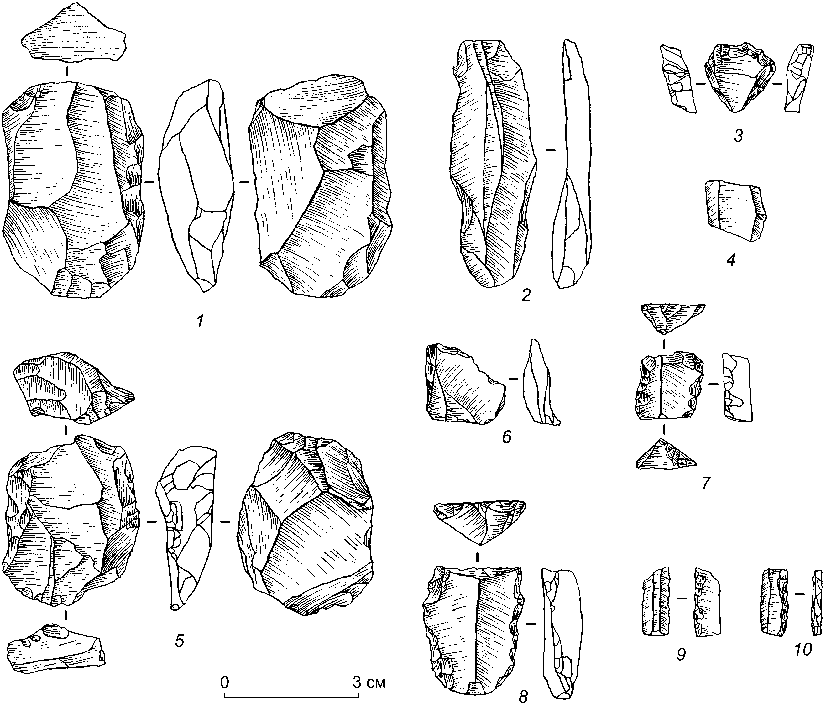

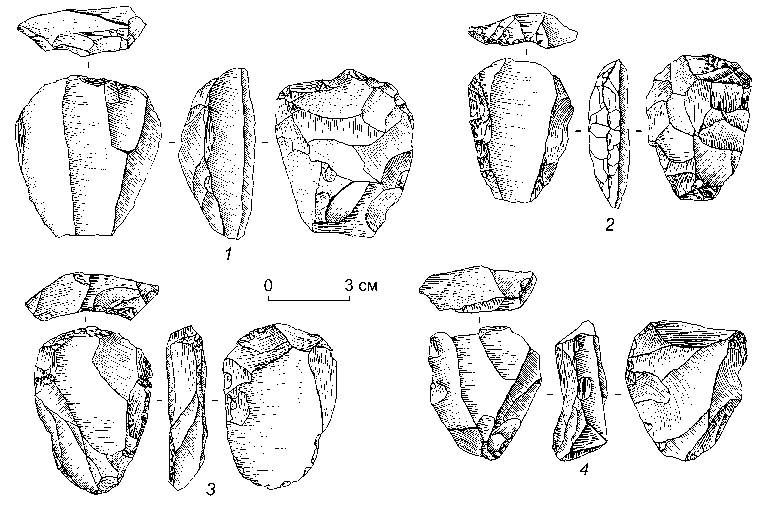

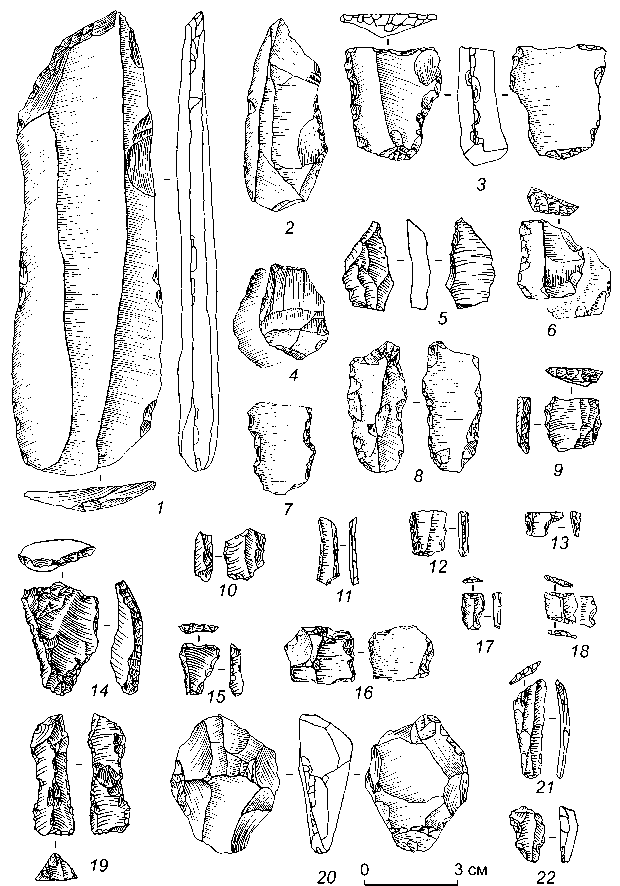

Технику первичного расщепления иллюстрируют два монофронтальных продольных нуклеуса параллельного принципа раскалывания (табл. 2). Рабочие поверхности изделий имеют негативы как пластинчатых снятий, так и поперечных сколов, сбитых с одной или двух боковых сторон. Один из нуклеусов является одноплощадочным, с гладкой скошенной площадкой (рис. 3, 1 ). Второе ядрище имеет скошенные, противолежащие, специально подготовленные площадки. Заготовки с него скалывались во встречных направлениях (рис. 3, 5 ).

Сколов 32 экз. (см. табл. 1). Отщепы и пластины (рис. 3, 2, 4 ) могли быть сняты с ядрищ, которые представлены в коллекции. Наличие микропластинки и пластинок с правильной огранкой спинки (рис. 3, 9, 10 ) подразумевает использование развитых микроплас-тинчатых технологий, конечные продукты которых в виде ядрищ отсутствуют в материалах слоя.

Длина сколов (отщепов и пластин) варьирует от 10 до 30 мм (табл. 3). Значительная часть сколов представлена изделиями с показателями пропорций LI (табл. 4). Три из шести сохранившихся площадок сколов относятся к гладким линейным поверх-

Таблица 1. Артефакты из слоев 3–2.5 стоянки Чихэн-2, экз.

|

Артефакт |

Слой |

Всего |

||||

|

3 |

2.8 |

2.7 |

2.6 |

2.5 |

||

|

Плитка без следов обработки |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

|

Расщепленная галька |

– |

2 |

1 |

– |

– |

3 |

|

Расщепленная галька с единичными негативами |

– |

1 |

– |

1 |

– |

2 |

|

Ядрище |

2 |

4 |

6 |

8 |

11 |

31 |

|

Нуклевидный обломок |

– |

– |

1 |

– |

4 |

5 |

|

Технический скол |

– |

1 |

1 |

1 |

– |

3 |

|

Отщеп |

10 |

40 |

75 |

112 |

192 |

429 |

|

Пластина |

3 |

18 |

51 |

84 |

173 |

329 |

|

Микропластинка |

1 |

– |

1 |

8 |

6 |

16 |

|

Чешуйка |

18 |

51 |

110 |

130 |

321 |

630 |

|

Осколок |

– |

1 |

– |

– |

1 |

2 |

|

Орудие |

6 |

10 |

19 |

18 |

53 |

106 |

|

Всего |

40 |

128 |

265 |

362 |

762 |

1 557 |

Таблица 2. Нуклеусы из слоев 3–2.5 стоянки Чихэн-2, экз.

|

Ядрища |

Слой |

Всего |

||||

|

3 |

2.8 |

2.7 |

2.6 |

2.5 |

||

|

Параллельного принципа снятия: |

||||||

|

одноплощадочные односторонние |

1 |

2 |

2 |

– |

5 |

10 |

|

двухплощадочные » |

1 |

1 |

4 |

2 |

3 |

11 |

|

трехсторонние |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

|

Торцовые двухплощадочные односторонние |

– |

1 |

– |

1 |

– |

2 |

|

Клиновидные |

– |

– |

– |

1 |

1 |

2 |

|

Леваллуазские: |

||||||

|

треугольные односторонние |

– |

– |

– |

3 |

– |

3 |

|

» двусторонние |

– |

– |

– |

1 |

– |

1 |

|

овальные односторонние |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

|

Всего |

2 |

4 |

6 |

8 |

11 |

31 |

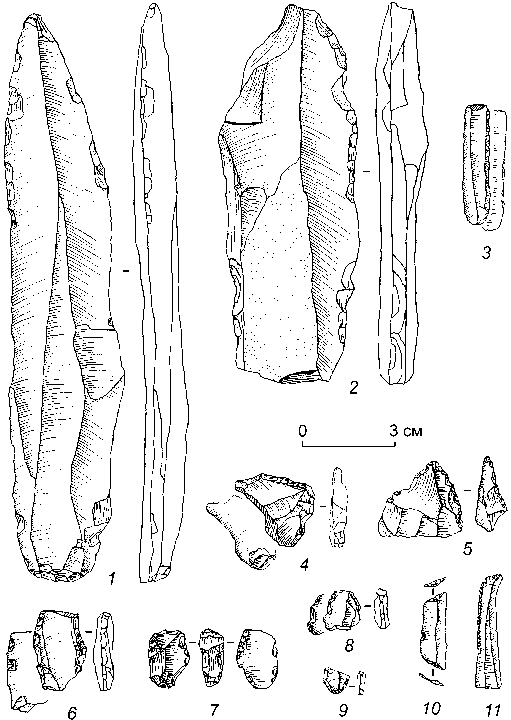

Рис. 3. Артефакты из слоя 3.

1 – одноплощадочное ядрище; 2 – пластина без признаков обработки; 3 – концевой скребок; 4 – фрагмент пластины; 5 – двухплощадочное ядрище; 6 – острие угловое; 7, 8 – тронкированные пластины; 9 – пластинка со следами брюшковой ретуши;

10 – пластинка с притупленным краем.

|

О о QQ |

=0 |

§ S |

§ S |

О со 2 2 |

§ 2 |

§ 9 |

§ 5 |

О LO о о v- CN |

||||

|

5 5 3 го 3 с; а |

о о 7 о со |

1 - |

” 1 со |

1 1 |

1 |

1 |

||||||

|

о со 7 о ю |

о- ' |

1 |

||||||||||

|

о со 7 о 04 |

1 - |

см |

1 |

|||||||||

|

о 04 7 о |

5 см |

5 ' |

о- |

|||||||||

|

о 7 о о |

см |

5 ' |

2- ' |

|||||||||

|

о о 7 о о |

1 1 |

2- ' |

||||||||||

|

о о 1 о со |

Е 0) ГО а. |

3 Е £ $ 1 о го го |

1 |

1 |

||||||||

|

о со 1 о |

■& з ^ I -Q 1 |

1 |

■& о- 1 ' |

2- - |

о- |

|||||||

|

о о со |

1 о го с; |

СО g 1 о |

1 см |

”. см |

V- |

|||||||

|

о со о ю |

L2 |

§ |

см |

«- см |

^ см |

2- ” |

||||||

|

о ю 1 о |

1 - |

£ см |

£ 1 см |

2- - |

||||||||

|

о 1 о со |

1 ю |

§ -о |

5- 2 |

2 s |

1" 1 ” |

К - |

:? о |

? ^ |

S |

|||

|

о со 1 о 04 |

8 " |

S $ |

5 s |

§ 8 |

g я |

< со |

S сч |

|||||

|

о 04 1 о |

§" |

3 S |

$ § |

5 ? |

3 ^ |

О ю ю со |

3 8 |

СО о |

^ со LO |

|||

|

о V |

= - |

§ й |

5 8 |

о" 1 СМ |

? со |

со |

ш |

|||||

|

>3 о с; О |

СО Г- СО Ю со г- со ю СО 04 04 04 04 СО 04 04 04 04 |

|||||||||||

*В числителе - экз., в знаменателе - %.

|

2 Ф О QQ |

2 |

§ со |

§ 9 |

§ 5 |

§ 3 |

О LO |

§ g |

§ я |

§ ° |

§ 3 |

§ 9 |

о о |

|||||

|

ю О) л —1 |

S - |

о- |

|||||||||||||||

|

СО Л —1 |

S - |

о- - |

о- |

см о |

|||||||||||||

|

ю LO Л —1 |

см о" |

||||||||||||||||

|

Л —1 |

со |

:- - |

о" |

||||||||||||||

|

i 3 3 Ф 3 ф а о 1-о о о |

ю —1 |

||||||||||||||||

|

—1 |

О' |

||||||||||||||||

|

ю со Л —1 |

S - |

S |

”. см |

^- ю |

|||||||||||||

|

со Л —1 |

^ - |

5- |

S - |

о- |

со |

«- ” |

о> |

||||||||||

|

ю СМ~ Л —1 |

со |

< - |

£ ^ |

«- ш |

5 - |

<4 со |

8 « |

5 |

см |

S Е5 |

со" |

||||||

|

см Л —1 |

§ - |

Ю -Г- |

2- - |

:- s |

8 • |

5 г |

8 8 |

^" ° |

СФ LO см со |

S 5 |

О)" |

||||||

|

ю Л —1 |

см |

2 со |

8 „ |

5 2 |

г s |

£ ” |

S = |

8 8 |

8 8 |

” s |

8' $ |

со см см |

|||||

|

л —1 |

я 2 |

«- - |

Я 2 |

§ = |

s' 5 |

S 3 |

5 s |

СО со СО Г- |

§ t |

S S |

8 8 |

о со |

|||||

|

V —1 |

J " |

я - |

ю со СО СМ |

Й ” |

со чт- со СМ |

g 8 |

8 - |

§ Я |

я 5 |

6 2 |

^ 3 |

< 8 |

9 й |

о 2 |

о> LO гм |

||

|

ф о О |

_ О — О — О — О — О Ф (V Ф ф Ф ф ф ф ф ф То Ф О Ф О Фо Фо Нга Нга Нга Нга Нга Ос Ос Ос Ос Ос |

||||||||||||||||

|

>3 о ф О |

СО |

СО см |

СМ |

со см |

ю см |

||||||||||||

*В числителе - экз., в знаменателе - %.

ностям, еще три – к двугранным асимметричным (табл. 5). Преобладают сколы со следами продольной огранки (табл. 6).

Вторичная обработка производилась исключительно среднефасеточной ретушью (табл. 7). По назначению отделка двух видов: придающая форму предмету и участвующая в создании рабочих частей орудий. К первому виду относится тронкирующая ретушь, которой оформлены две пластины с поперечно усеченными концами (рис. 3, 7, 8 ). Она вертикальная, параллельная или субпараллельная, полностью покрывающая торцы заготовки, двухрядная и лицевая. Возможно, в процессе подобной отделки уменьшалась длина артефактов. Ретушь второго вида крутая, притупляющая край (представлена на одной пластине (рис. 3, 10 )) и крутая параллельная (выполнена на продольных краях скребка (рис. 3, 3 )). В результате ее использования заготовка утратила значительные части и орудие приобрело треугольную форму.

В слое 3 обнаружены шесть орудий, выполненных на пластинах (4 экз.) и отщепах (2 экз.) (табл. 8). Все изделия длиной от 10 до 30 мм, за исключением одного, фрагментированы. К ним отно сятся концевой микроскребок (рис. 3, 3 ), угловое острие (рис. 3, 6 ), пластинка с притупленным краем (рис. 3, 10 ), пластинка с признаками брюшковой ретуши (рис. 3, 9 ). В слое найдены также два тронкированных скола пластин с поперечно усеченными ретушированными концами (рис. 3, 7, 8 ). Возможно, применение трон-кированной ретуши позволяло получить миниатюрные орудия. Во всех случаях такая ретушь нанесена с брюшка на спинку (угол между торцом и нижней поверхностью от 78 до 110°, между торцом и спинкой – от 78 до 92°), т.е. она полностью покрывала торцы изделий, была лицевой, протяженной и сильно видоизменяющей очертания скола.

Слой 2.8. В археологической коллекции преобладают различные сколы (86 %; см. табл. 1). Среди них чуть менее половины составляют чешуйки, имеются расщепленные наполовину небольшие и мелкие гальки с единичными негативами снятий (2,3 %). В индустрии

Таблица 5. Индексы ударных площадок сколов из слоев 3–2.5 стоянки Чихэн-2

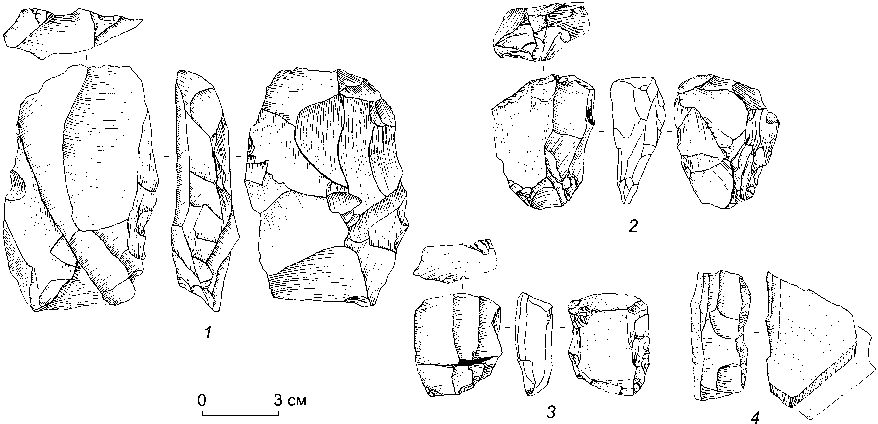

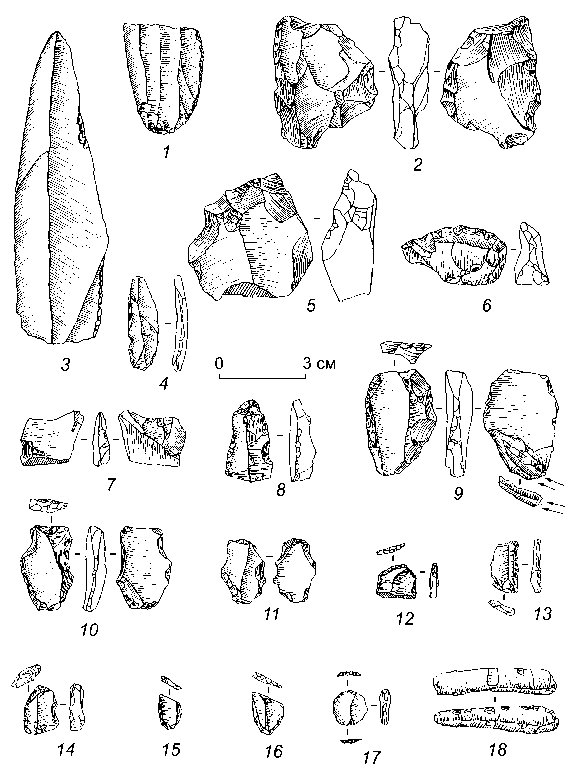

Техника расщепления характеризуется нуклеусами и сколами. К нуклеусам относятся четыре артефакта, демонстрирующие параллельный принцип расщепления (см. табл. 2). Два одноплощадочных продольных односторонних (рис. 3, 1, 2 ), а также двухплощадочные односторонний (рис. 4, 3 ) и торцовый (рис. 4, 4 ). Последнее ядрище имеет сильно скошенные естественные площадки. Оно образовано на плитке, широкие поверхности которой полностью покрыты коркой, а узкая торцовая – негативами пластинчатых снятий, произведенных во встречных направлениях. Коллекция слоя включает 110 сколов (см. табл. 1). Среди удлиненных заготовок определено десять пластинок правильной огранки с параллельными краями и гранями. Некоторые такие изделия на краях имеют следы сработанности в виде фасеток псевдоретуши (рис. 5, 3 ). Происхождение таких продуктов, вероятно, связано с эксплуатацией параллельных ядрищ, в т.ч. торцовых.

Показатели длины сколов, исключая чешуйки, фрагмент осколка и десять ретушированных предметов, свидетельствуют о преобладании снятий (72 %) размерами от 10 до 30 мм. Однако более 60 % сколов – это фрагменты. В составе индустрии имеются, хотя и в небольшом объеме (5,9 %), сколы размерами от 40 до 60 мм. Длина двух заготовок превышает 100 мм (рис. 5, 1, 2 ) . По размерам такие изделия превосходят нуклеусы, представленные в слое; их появление связано с ранними этапами расщепления горных пород (см. табл. 3).

Значительная часть сколов – это изделия с показателями пропорций LI (см. табл. 4). Анализ соотношения длины и ширины сколов свидетельствует о развитии технологии, направленной в первую очередь на получение удлиненных заготовок. Среди 29 сохранившихся площадок большинство составляют гладкие. Другие виды обработки ударных площадок представлены примерно в равных долях (см. табл. 5). Характер огранения сколов указывает на преобладание продольных и бипродольных дорсальных поверхностей (см. табл. 6).

Вторичная обработка производилась только ретушью (см. табл. 7). Отмечены следы ретуши аккомодации и образующей активные кромки изделий. К первой разновидности относится крутая отделка на пластинках с притупленным краем и усеченными концами (рис. 5, 6–10 ). Она средняя и мелкая, вертикальная, параллельная (в одном случае чешуйчатая), распространенная, захватывающая и краевая, протяженная, однорядная, глубокая (в одном случае неглубокая; рис. 5, 9 ), направленная с брюшка на спинку. На трех из пяти предметов отмечены следы ретуши

Таблица 6. Сколы со следами различной огранки дорсальных поверхностей из слоев 3–2.5 стоянки Чихэн-2 *

|

о о |

CO |

sl§ |

4s |

-Is |

° § |

4s |

s|§ |

§|s |

CO |S |

S|s |

-Is |

Ю1О sis |

Sis |

sis |

"S |

CM CM CM |

s |

|

|

Beaaed>i-OHdBLf -A^Mt/Haudau |

▻- |

1 |

-IS |

- |

S |

|||||||||||||

|

ьвн -dBLrA^Mt/Haudau |

co |

1 |

"Ik |

"is |

-IS |

SIS |

-IS |

^1^ |

co |

s |

||||||||

|

Beaaed>i-OH -ioad>iadauyou |

Ю |

1 |

4S |

^^- |

||||||||||||||

|

ьвн -139d>l9d9UW0U |

■q- |

1 |

COI^ ^Ico |

ds |

-IS |

-IS |

"IS |

^1^ |

s |

|||||||||

|

BBaaBda -OHqLfBHOJOldO |

CO |

1 |

-IS |

-Io- |

-IS |

- |

s |

|||||||||||

|

BEHAUBHOJOldO |

CM |

"1" |

co 12 |

Io |

Iio |

"1” |

d= |

< |

co CM |

|||||||||

|

BBaaBda -OHaLfoSoduMg |

^z |

1 |

-IS |

-IS |

-IS |

^1^ |

s |

|||||||||||

|

ГО ГО О |

BBHqLfoSoduMg |

О |

"S' |

ds |

"is |

"Ik |

"IS |

H5 |

a,^ |

Sl^ |

-IS |

"Is |

s |

|||||

|

BBaaBda -OHaLfoSodu |

о |

1 |

" к |

-Ik |

"is |

"IS- |

"Is |

-IS |

CM |CN |

s |

||||||||

|

BBHqLfoSodu |

co |

|со ^ co Ico |

co Ico |

-Is |

^|LO |

io> |

-s |

col^- |

° s |

< |

-Is |

ml"- -IS |

fc£ |

"S |

§ |

|||

|

BBaaBda -OHqLfBMSBd |

1^ |

1 |

О ICO CN 1^ |

- |

s |

|||||||||||||

|

BBHqLfBMSBd |

co |

1 |

ICN |

-IS |

-IS |

-IS |

-IS |

5 |

||||||||||

|

ьвниэюиэээд |

Ю |

Ico |

^|LO |

ICN |

-IS |

-1? |

-^IS |

1^ ICO |

- |

S |

||||||||

|

ввяУвш -OHqLfBodoS |

q- |

" s' |

m|S |

IO> |

"is |

"is |

-IS |

"is |

- s |

^1^ |

s |

s |

||||||

|

bBHHBLfBJ |

CO |

1 |

"Ik |

"is |

-IS |

-^IS |

-IS |

^1^ |

s |

|||||||||

|

с; о О |

CM |

c Ф и О |

ro 1— о ro IZ |

ro 1— о ro c о s 2 |

о ro о 1 |

c 0) 5 О |

ro 1— о ro IZ |

о ro о 1 |

c 0) 5 О |

ro о ro IZ |

ro 1— о ro c о s 2 |

о ro о 1 |

c 0) 5 О |

ro о ro z |

ro о ro c о 2 |

о ro о 1 |

||

|

>s о О |

co |

co CM |

СЧ |

ср сч |

||||||||||||||

Окончание табл. 6

|

co |

OlO о о CXJ |

CXJ IO st |

4° |

5 |

§ |

|

▻- |

-IS |

s |

|||

|

CD |

-IS |

CXJ |^- |

co |

s |

|

|

LO |

-IS |

s |

|||

|

■я- |

-IS |

«IS |

s |

||

|

co |

«IS |

-IS |

s |

||

|

CXJ |

st |

CXJ | LO |

s |

S |

|

|

^ |

cxj |^ |

«IS |

ds |

« |

s |

|

О |

«IS |

(O1^ |

s |

s |

|

|

о |

co|co ^IcD |

«IS |

s |

||

|

co |

^ CXJ Icxj |

colcxj 2 Is |

^ in Ico |

s CM |

s in |

|

1^ |

1 |

||||

|

CD |

«IS |

co |

s |

||

|

Ю |

«IS |

co |

|||

|

■* |

s|S |

CXJ|t— |

8 |

s |

|

|

co |

CO |CO '■Ico |

s |

|||

|

CXJ |

c ГО и о |

ГО 1— о го CZ |

ro 1— о ro c о 2 |

о ro о 1 |

|

|

^- |

in Cxj |

||||

|

s о >s о T s о £Q ro 1— о s 1 ro ro X |

ro s Ю ^ |

веяодЛшан |

ro ro о ro ro 8 ro CL -Q 5 £ 0) 0. |

CD LO |

|

|

воюдЛшЛиои |

|||||

|

(иеС>11авнаиеиоУиа оняииэ) веяодЛщ |

CO co |

||||

|

о о q CL |

BBHt/BdojOH|A| |

1 |

|||

|

BBHyBdxAay |

o> co |

||||

|

BBHSBdOHyo |

|||||

|

к о EZ ГО |

BBiOMaiadadu |

1 |

|||

|

BBdx яиоИа BEHandaduaH |

о о |

||||

|

zr ro о о d |

о ГО ■= 5 O §- CL ГО О c; ro >, T ь |

HHMhiiroi Лниаоиои 1авиинвЕ |

1 |

||

|

nxaoiojBe ЛниГпио! сноа 1авиинвЕ |

1 |

||||

|

Лхниио вн BMmoidg о |

1 |

||||

|

oxmoidg вн иянииэ од |

1 |

||||

|

1 1 Л X О ro g к cl ro s i- О x c; m CL 5 ГО I § = 4 |

oxmoidg вн иянииэ од |

1 |

|||

|

Лхниио вн BxmcHdg д |

1 |

||||

|

X s c; ro ct s X ro £Q ro T |

(oxmcHdg - вяниио) BBHHawadauou |

1 |

|||

|

ввняивиовфид |

1 |

||||

|

BBaoxmcHdg |

^ |

||||

|

ввааЬиу |

o> co |

||||

|

ro 1-ro X ro ro о co |

MBd>| |

CD in |

|||

|

(BBhiCHBaiaiBaxBe) laHndnm niadi > |

|||||

|

(BBHHBHBdiooduoBd) laHndnm niadi < |

1 |

||||

|

ro о e |

вв1ВниЛтан |

CD |

|||

|

BBHauauLfBdBugAg |

1 |

||||

|

BBHaLfBLfLfBdBu |

CO co |

||||

|

ci ro ro о 5 ro q |

(BBhiCHBdiooMdu bbxoouu) 0£—01 |

1 |

|||

|

(BBiAdxAuou) gt^gg |

^ |

||||

|

(BBhiCHBLfuXiMdu ‘BBiAdx) 0Z-9V |

co |

||||

|

(BBHaifBXMidaa) 06~0Z |

|||||

|

5 5 ro S ro CL |

(BBXLfBW) г > |

1 |

|||

|

(BBHSado) д|.-г |

о о |

||||

|

(BBHuAdx) g|.< |

1 |

||||

|

о О |

co |

||||

|

co co |

CO |

CXJ |

ю cxj |

1 |

|||||||||||||||||

|

co co |

CXJ CO |

О |

i^ |

о о |

со со |

со со |

со" |

о о |

|||||||||||||

|

CXJ CO |

CO |

CXJ |

ю |

CD |

CD |

со |

о о |

со со |

|||||||||||||

|

CO |

co |

"Г |

со со |

1 |

|||||||||||||||||

|

co co |

CXJ |

LO LO |

о о |

о |

со |

О ю |

со со |

со со |

о to |

1 |

|||||||||||

|

co co |

CO LO |

co |

о о |

о со |

со |

о io |

о о |

о о |

со со |

CD |

о to |

1 |

|||||||||

|

LO CXJ |

CXJ co" |

00 co" |

1 |

||||||||||||||||||

|

LO |

О О |

0) |

CD о |

о о |

о о |

о о |

о о |

о о |

1 |

||||||||||||

|

о о |

ю cxj |

CD |

о о |

со |

1 |

||||||||||||||||

|

ю |

со со |

cxj |

1 |

||||||||||||||||||

|

о о |

о о |

со со |

CD |

со |

1 |

||||||||||||||||

|

CD |

со со |

c\i |

1 |

||||||||||||||||||

|

о со |

to |

co" |

1 |

||||||||||||||||||

|

о о |

о о |

о cxj |

О |

co~ co |

§ CL 9 2 S" |

1 |

|||||||||||||||

|

CXJ |

CXJ CD |

CO co" |

-0 9 £ 0) CL CR (U §■ о |

§ >5 (U 9 CQ |

1 |

||||||||||||||||

|

co |

LO |

||||||||||||||||||||

|

CXJ |

о |

о со |

to |

co |

CD |

со со |

cxj |

со |

CD |

||||||||||||

|

co co |

CO LO |

0) |

о |

о о |

о о |

о cxj |

co |

co |

о о |

о о |

со со |

CD |

со |

о о |

to |

со со |

|||||

|

LO |

CXI |

О LO |

|||||||||||||||||||

|

LO CXJ |

LO CXJ |

co |

о о |

о о |

fe |

||||||||||||||||

|

LO CXJ |

to |

||||||||||||||||||||

|

о о |

LO О |

CO CO |

fe |

о со |

CO CXJ |

co |

о о |

ю cxj |

со со |

со со |

3 |

1 |

|||||||||

|

CXJ CD |

со co" |

CD |

"Г |

co |

1 |

||||||||||||||||

|

co to" |

CO co" |

co |

со со |

о о |

о |

to |

co CD |

ю |

CD |

CD |

CD со |

1 |

|||||||||

|

CXJ co" |

CO co" |

||||||||||||||||||||

|

LO CXJ |

co~ co" |

to |

1^ |

||||||||||||||||||

|

LO |

о LO |

CXJ cd" |

о о |

о о |

со |

о to |

|||||||||||||||

|

co~ to" |

co co |

to |

о о |

о о |

о о |

О о |

3 |

о о |

о о |

о о |

о о |

to |

со со |

||||||||

|

LO CXJ |

CO CXI |

co |

О co |

о о |

о |

£ |

cxj cd" |

ю cxj |

CD |

со |

|||||||||||

|

LO |

CO CO |

co CD |

о |

о о |

о со |

co CXJ |

3 |

о о |

ю |

о о |

со со |

cxj со |

о о |

о о |

со со |

||||||

|

CO to" |

co cd" |

||||||||||||||||||||

|

CO Cxj |

cxj |

CD cxj |

to cxj |

со |

со cxj |

cxj |

CD C\j |

to cxj |

со |

со cxj |

cxj |

со cxj |

to cxj |

co |

to cxj |

cxj |

ср cxj |

to cxj |

Таблица 8. Тип-лист орудий из слоев 3–2.5 стоянки Чихэн-2, экз.

|

Артефакты |

Слой |

Всего |

||||

|

3 |

2.8 |

2.7 |

2.6 |

2.5 |

||

|

Пластины со следами ретуши: |

||||||

|

лицевой |

– |

1 |

1 |

2 |

10 |

14 |

|

брюшковой |

– |

– |

– |

– |

2 |

2 |

|

попеременной |

– |

– |

1 |

– |

– |

1 |

|

бифасиальной |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

|

Пластинки со следами ретуши: |

||||||

|

лицевой |

– |

1 |

3 |

1 |

2 |

7 |

|

брюшковой |

1 |

– |

2 |

– |

2 |

5 |

|

Отщепы со следами ретуши: |

||||||

|

брюшковой |

– |

– |

2 |

– |

– |

2 |

|

попеременной |

– |

– |

1 |

– |

– |

1 |

|

Тронкированные сколы: |

||||||

|

пластины и пластинки |

2 |

– |

2 |

4 |

4 |

12 |

|

пластинки с усеченными ретушью концами |

– |

1 |

– |

– |

3 |

4 |

|

Пластины с притупленным краем |

– |

– |

– |

– |

3 |

3 |

|

Пластинки » » |

1 |

4 |

2 |

3 |

3 |

13 |

|

Скребки концевые на отщепах |

1 |

– |

– |

– |

3 |

4 |

|

Острия: |

||||||

|

срединные асимметричные |

– |

2 |

– |

2 |

3 |

7 |

|

угловые |

1 |

– |

– |

– |

6 |

7 |

|

с притупленным краем |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

|

Долотовидные орудия |

– |

– |

– |

1 |

– |

1 |

|

Комбинированные орудия |

– |

– |

– |

1 |

– |

1 |

|

Бифасы |

– |

– |

1 |

– |

– |

1 |

|

Скребла: |

||||||

|

продольные выпуклые |

– |

– |

1 |

1 |

– |

2 |

|

поперечные » |

– |

– |

– |

– |

2 |

2 |

|

угловые |

– |

– |

– |

1 |

– |

1 |

|

с утонченным корпусом |

– |

– |

– |

1 |

– |

1 |

|

Выемчатые орудия: |

||||||

|

ретушированные |

– |

– |

1 |

– |

1 |

2 |

|

одинарные |

– |

– |

– |

1 |

3 |

4 |

|

Зубчатые орудия: |

||||||

|

поперечные |

– |

1 |

1 |

– |

2 |

4 |

|

продольные |

– |

– |

1 |

– |

– |

1 |

|

Сколы леваллуа (отщепы) |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

|

Неопределимые орудия |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

|

Всего |

6 |

10 |

19 |

18 |

53 |

106 |

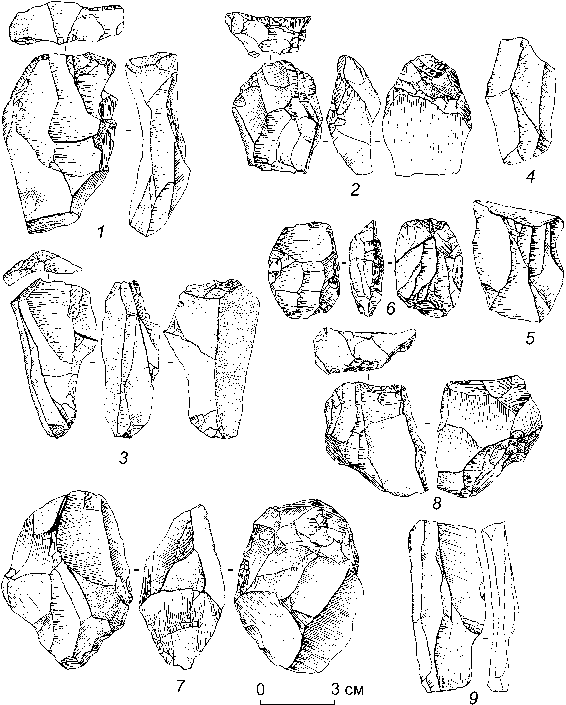

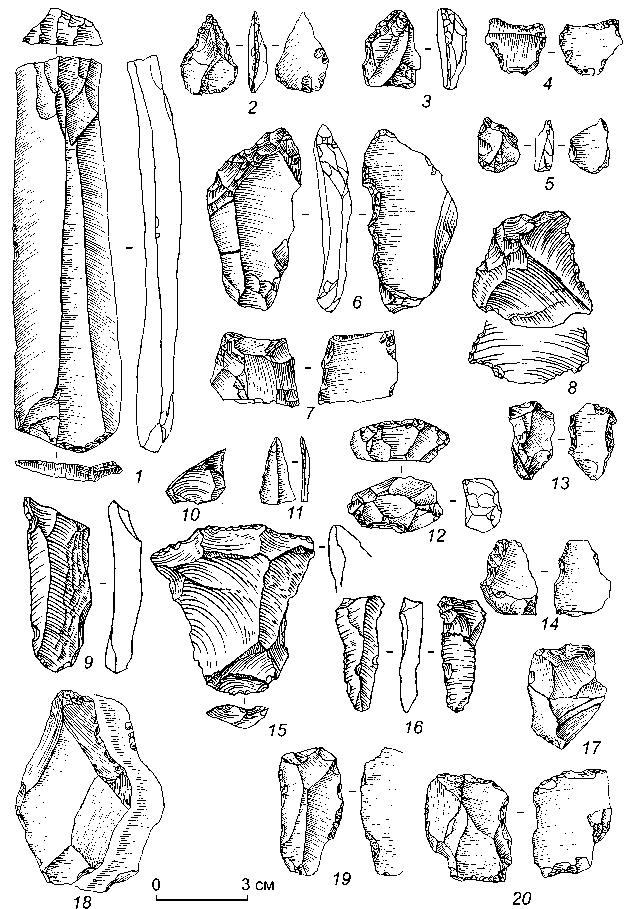

Рис. 4. Нуклеусы из слоя 2.8.

1, 2 - одноплощадочные; 3 - двухплощадочный; 4 - торцовый.

приспособления в сочетании с ретушью оформления рабочих краев. Ретушь, образующая активные кромки изделий, средняя, реже мелкая, крутая, реже полукрутая (пластинка с притупленным краем, зубчатое орудие), исключительно чешуйчатая, преимущественно краевая и реже захватывающая (кромки зубчатого орудия и острия), лицевая, редко бифасиальная (пластинки с притупленным краем), протяженная, в двух случаях прерывистая (ретушированные пластинка и острие), однорядная, редко двухрядная, неглубокая, реже полуглу-бокая. В индустрии слоя выделяется артефакт со следами плоской брюшковой подтески ударного бугорка (рис. 5, 4 ).

Орудийный набор представлен десятью изделиями. Из них восемь выполнены на пластинах, в т.ч. одна целая, и два - на фрагментированных отщепах (см. табл. 8). Выделены два срединных асимметричных острия (рис. 5, 1, 5 ) и две ретушированные пластины. Одно изделие из числа последних принадлежит к разновидности широких, прямоостных пластин со следами ретуши, с сохранившейся коркой на лицевой поверхности и одним обработанным краем (рис. 5, 2 ). Другое орудие определяется как ретушированная пластинка (рис. 5, 11 ). Имеются также зубчатое орудие (рис. 5, 4 ), четыре пластинки с притупленным краем (рис. 5, 6-9 ) и одна с усеченными ретушью концами (рис. 5, 10 ). Последнее изделие по существу является уменьшенным аналогом трон-кированных сколов и отличается от них лишь качеством ретуши.

Слой 2.7. В археологической коллекции преобладают сколы различных разновидностей (89,4 %;

Рис. 5. Сколы и орудия из слоя 2.8.

1, 5 - острия срединные асимметричные; 2 - ретушированная пластина; 3 - пластинка правильной огранки; 4 - зубчатое орудие; 6-9 - пластинки с притупленным краем; 10 - пластинка с усеченными ретушью концами;

11 - ретушированная пластинка.

см. табл. 1). Среди них чуть менее половины составляют чешуйки; к расщепленным галькам отнесено 0,4 % изделий. Кроме того, в индустрии имеются нуклеусы (2,3 %), технический скол в виде небольшого фрагмента оживления площадки нуклеуса с сохранившимися тремя приустьевыми негативами снятий на его рабочей поверхности (0,4 %), нуклевидные обломки (0,4 %) и орудия (7,1 %).

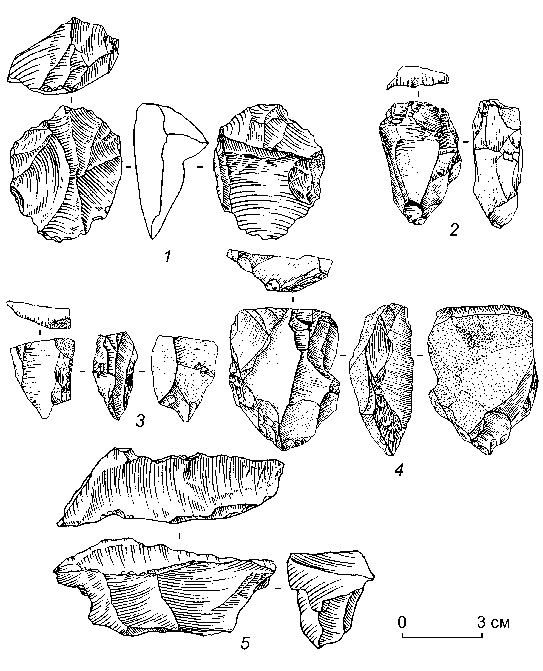

Техника расщепления каменного сырья представлена нуклеусами и сколами. Обнаружены шесть ну- клеусов, которые демонстрируют параллельную тех- нику раскалывания (см. табл. 2). Все они продольные, односторонние, различной степени сработанности и различаются только по количеству площадок. Опре- делены два одноплощадочных (рис. 6, 1, 2) и четыре двухплощадочных нуклеуса. У второй разновидности ядрищ заготовки снимались с одного фронта во встречных направлениях (рис. 6, 3, 6–8). В слое 2.7 обнаружено 237 сколов (см. табл. 1). Среди отщепов, включающих шесть вторично обработанных заготовок, формы длиной от 10 до 20 мм составляют 43,4 % и от 20 до 30 мм – 30,8 % (см. табл. 3). Большая часть

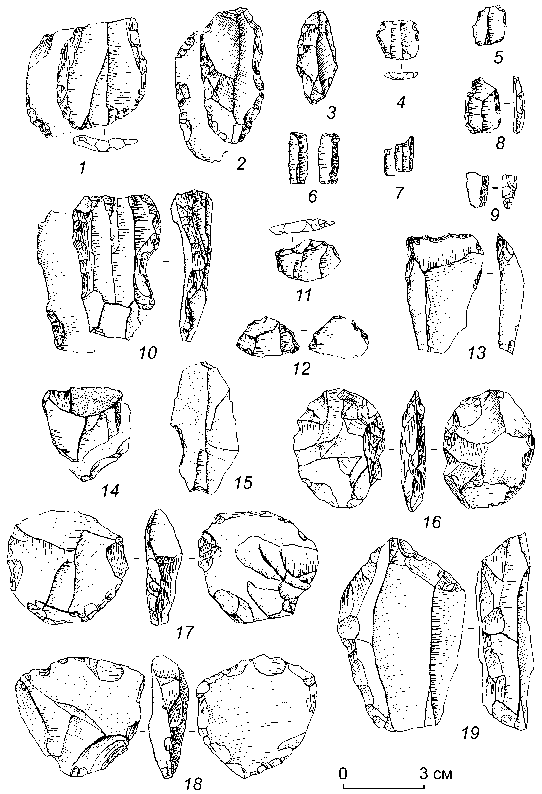

Рис. 6. Нуклеусы и пластины из слоя 2.7.

1, 2 – одноплощадочные ядрища; 3, 6–8 – двухплощадочные ядрища;

4, 5, 9 – пластины без следов обработки.

орудий на отщепах выполнена на сколах длиной более 30 мм. Примерно такие же значения соответствуют удлиненным заготовкам, в т.ч. орудиям (см. табл. 3). Максимальная длина пластин не превышает 70 мм. Но поскольку эти значения соответствуют фрагментам заготовок (рис. 6, 4, 5, 9), можно предположить, что ранее пластины были, несомненно, больше по размерам. Отметим, что в коллекции удлиненных снятий 36,5 % составляют пластинки правильной огранки (рис. 7, 5–7), отличающиеся от настоящих микропластинок лишь размерами.

Значительная часть сколов представлена изделиями с показателями пропорций L>I и L>1,5I, в их числе немало фрагментов (см. табл. 4). Среди 68 со- хранившихся площадок сколов большинство состав- ляют гладкие. Отметим, что неопределимые площадки включают поврежденные вторичной обработкой (см. табл. 5). Преобладают сколы с признаками продольной и бипродольной огранки, за ними следуют изделия с ортогонально оформленными спинками. Остальные типы огранок представлены малыми долями (см. табл. 6).

Вторичная обработка производилась с помощью ретуши и анкоша. Последний вид отделки представлен только на пластинке с притупленным краем (рис. 7, 8 ). Ретушная отделка весьма разнообразна по назначению и исполнению. Выделяются виды ретуши, способные придать предмету определенную форму. К ним относятся притупляющая и тронкирующая; с их помощью уменьшали размеры заготовок и оформляли обушки. Применялись также такие виды ретуши, как аккомодационная и образующая рабочие кромки орудий; фасетки последней были, как правило, средние по размерам и в редких случаях мелкие (см. табл. 7).

В слое 2.7 выделены 19 орудий. В их числе – 12 изделий, выполненных на целых (3 экз.) и фрагментированных (9 экз.) пластинах, а также 6 орудий – на целых (4 экз.) и обломанных (2 экз.) отщепах (см. табл. 8). В индустрии слоя имеется овальный бифас со следами сплошной обработки плоскостей (рис. 7, 16). Среди орудий обращают на себя внимание ретушированные пластины и пластинки (7 экз.). Это удлиненные заготовки, которые различаются по характеру и расположению отделки, затрагивающей краевые участки сколов (рис. 7, 1–7). Обнаружены две пластинки с притупленным краем. Одна из них имеет обработанные продольные края и поперечно усеченный ретушированный прямолинейный проксимальный конец (рис. 7, 8). Притупленная и тронкированная части орудия обработаны вертикальной, параллельной, глубокой, однорядной ретушью, направленной со спинки к брюшку и занимающей всю толщину заготовки. Другой артефакт также характеризуется притупленным краем и трон-кированным прямым, слегка выпуклым концом (рис. 7, 9). Тронкированные сколы (2 экз.) представлены фрагментами пластин с усеченными ретушированными концами (рис. 7, 10, 11). Коллекция орудий включает также скребло с продольно-выпуклым лезвием (рис. 7, 19), два зубчатых орудия, выполненные на фрагментированных отщепах (рис. 7, 12, 13), и выемчатое орудие (рис. 7, 15). Найдено три ретушированных отщепа (рис. 7, 14, 17, 18).

Слой 2.6. Археологическая коллекция состоит из продуктов расщепления камня (см. табл. 1). Преобладают сколы различных размеров, среди которых немало мельчайших чешуек. Доля мелких расщепленных галек с единичными негативами сколов невелика (0,3 %). В индустрии слоя представлены нуклеусы (2,2 %), технические сколы (0,3 %) и орудия (5 %).

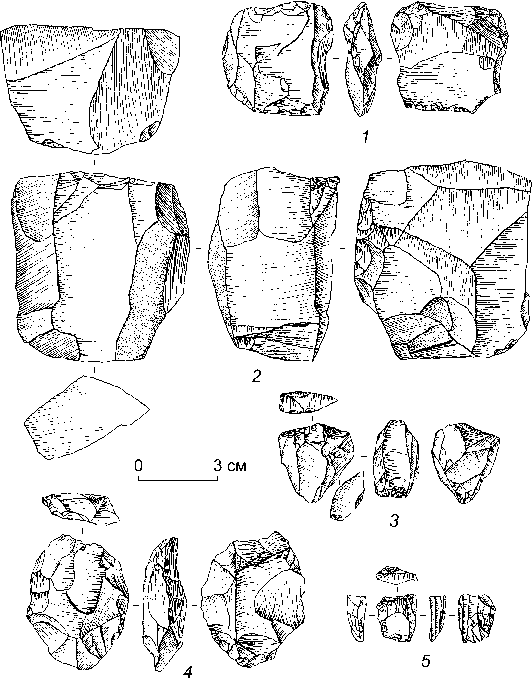

Техника расщепления характеризуется нуклеусами и сколами. В коллекции выделены восемь нуклеусов, которые демонстрируют параллельный и леваллуазский принципы расщепления. Имеются как крупные массивные образцы, так и сработанные до предела ядрища небольших размеров. Нуклеусы параллельного принципа скалывания составляют половину изделий. В их числе – два односторонних двух- площадочных ядрища со следами встречных скалываний заготовок (рис. 8, 1, 3). Имеются два торцовых односторонних двухплощадочных нуклеуса. Первый представляет стадию до торцового расщепления; возможно, он эксплуатировался как продольный одноплощадочный нуклеус (рис. 8, 2). Второе ядрище демонстрирует элементы технологии, характерные для создания клиновидных нуклеусов (рис. 8, 4). Леваллуазские нуклеусы (4 экз.) имеют треугольные очертания. Судя по последним негативам, эти предметы использовались для получения треугольных сколов. Выделено три леваллу-азских нуклеуса, односторонних одноплощадочных, со специально обработанными площадками в форме chapeau de gendarme (рис. 9, 1–3). Среди леваллуазских нуклеусов имеется двухстороннее изделие со следами снятия заготовок в продольном и поперечном направлениях (рис. 9, 4). Технические сколы представлены продуктом лыжевидного удлиненного снятия (рис. 10, 18). В индустрии слоя 2.6 данный артефакт является свидетельством развития клиновидной технологии.

В коллекции определены 334 скола (см. табл. 1). По отщепам, среди которых четыре вторично преобра-

Рис. 7. Орудия из слоя 2.7.

1, 2 – ретушированные пластины; 3–7 – ретушированные пластинки; 8, 9 – пластинки с притупленным краем; 10, 11 – тронкированные сколы; 12, 13 – зубчатые орудия; 14, 17, 18 – ретушированные отщепы; 15 – выемчатое орудие; 16 – бифас; 19 – одинарное продольное скребло.

зованные заготовки, определено доминирование сколов от 10 до 20 мм. Орудия на отщепах изготовлены на сколах длиной 10–50 мм. Параметры удлиненных заготовок, включая орудия, также свидетельствуют о преобладании сколов длиной 10–20 мм. Наибольшая длина целой заготовки 111 мм. Обращает на себя внимание относительно большой объем сколов длиной менее 10 мм, все они имеют следы поперечных обломов. Орудия на пластинах, среди которых доминируют фрагменты (92,3 %), выполнены в основном на сколах длиной от 10 до 40 мм (см. табл. 3).

Значительная часть сколов представлена изделиями с показателями пропорций L>I (35,2 %) и L>1,5I (17,1 %) (см. табл. 4). Среди 89 сохранившихся площадок сколов большинство составляют гладкие. Отметим, что среди неопределимых площадок определено шесть поверхностей, поврежденных в ходе вторич-

Рис. 8 . Нуклеусы из слоя 2.6.

1, 3 – двухплощадочные; 2 – торцовый; 4 – клиновидный.

ной обработки (см. табл. 5). В данном слое, как и в предыдущем, большая часть сколов на спинках имеет следы продольной и бипродольной огранки (см. табл. 6).

Орудия из слоя 2.6 немногочисленны, однако они демонстрируют практически весь арсенал вторичной отделки – выемчатый и резцовый сколы, подтеску и ретуширование (см. табл. 7). Как и в индустриях других слоев памятника, в данной выделяется обработка, с помощью которой изменялись форма предмета, его размеры и создавались дополнительные элементы, например обушки. К такой аккомодационной отделке относятся некоторые разновидности выемчатого скалывания и ретуширования. Например, ретуширование позволяло сделать более толстыми края у пластинок с притупленным краем. В зависимости от толщины заготовки применялась ретушь мелкая или средняя, вертикальная, отвесная, протяженная, параллельная, реже чешуйчатая, одно- и двухрядная, занимающая половину утолщенного края скола. Тронкирующая отделка могла быть параллельной, субпараллельной и чешуйчатой, мелкой или средней, одно-, двухрядной или многорядной, но всегда вертикальной и глубокой. Такая отделка наносилась с брюшка на спинку и наоборот. В зависимости от этого угол наклона ретуши к соответствующей поверхности изделия колеблется от 72 до 130°. Создание анкоша в качестве аккомодационной обработки использовалось для оформления обушков и выделения рабочей части изделий. Рабочие участки орудий образовывались прежде

Рис. 9. Леваллуазские нуклеусы из слоя 2.6. 1–3 – односторонние; 4 – двухсторонний.

Рис. 10. Орудия из слоя 2.6.

1, 3 - ретушированные пластины; 2 - скребло с утонченным корпусом; 4 - ретушированная пластинка; 5 - скребло угловое; 6 - скребло продольное выпуклое; 7 - долотовидное орудие; 8, 12 - срединные асимметричные острия; 9 - комбинированное орудие; 10, 14-16 - тронкированные сколы; 11 - выемчатое орудие; 13, 17 - пластинки с притупленным краем; 18 - технический скол.

всего в ходе ретуширования: оно позволяло формировать линейные и вогнутые элементы. Единичные орудия (одно из скребел и комбинированное изделие) имеют следы утончающих сколов на нижней поверхности, в т.ч. в базальной части. Как правило, негативы таких снятий, устраняющих кривизну и уменьшающих толщину заготовок, перпендикулярны оси скола. На ряде орудий активные кромки образованы с помощью крутого, лицевого и брюшкового анкоша. В редких случаях для оформления рабочих участков использовались поперечный резцовый скол, оставлявший негативы удлиненных снятий, и чешуйчатая подтеска. Последний вид отделки представлен мелкими и средними плоскими сколами, нанесенными на брюшко артефакта.

Орудийный набор представлен артефактами, выполненными преимущественно на фрагментах отщепов (4 экз.) и пластин (14 экз.) (см. табл. 8). У некоторых орудий имеются обушки в виде необработанного края

(скребло, рис. 10, 5), утолщенной части скола оживле- ния площадки нуклеуса (выпуклое скребло, рис. 10, 6), вогнутых краевых участков сколов, образованных ан-кошами (тронкированный скол и выемчатое орудие, рис. 10,10, 11). Наконец, выделяются изделия с негативами брюшковых сколов с целью утончения заготовок (скребло и комбинированное орудие, рис. 10, 2, 9).

Коллекция орудий включает две ретушированные пластины (рис. 10, 1, 3 ) и пластинку (рис. 10, 4 ), а также пластинки с притупленным краем (рис. 10, 13, 17 ), четыре тронкированных скола (рис. 10, 10, 14-16), два срединных асимметричных острия со смещенными по отношению к оси заготовки рабочими кончиками (рис. 10, 8,12). Кроме того, к орудиям относятся продольные и поперечные скребла (рис. 10, 2, 5, 6 ), долотовидное орудие на отщепе с поперечным обломом (рис. 10, 7 ) и выемчатое орудие на пластинке (рис. 10, 11 ).

Особый интерес вызывает комбинированное орудие. Его заготовка сочетает элементы концевого скребка на ретушированных пластинах и поперечного (трансверсального) резца (рис. 10, 9 ).

Слой 2.5. В археологической коллекции преобладают различные сколы (90,9 %; см. табл. 1). Пред-

ставлены также плитки

горных пород без признаков обработки (0,1 %), нуклеусы (1,5 %), нуклевидные об- ломки (0,6 %) и орудия (6,9 %).

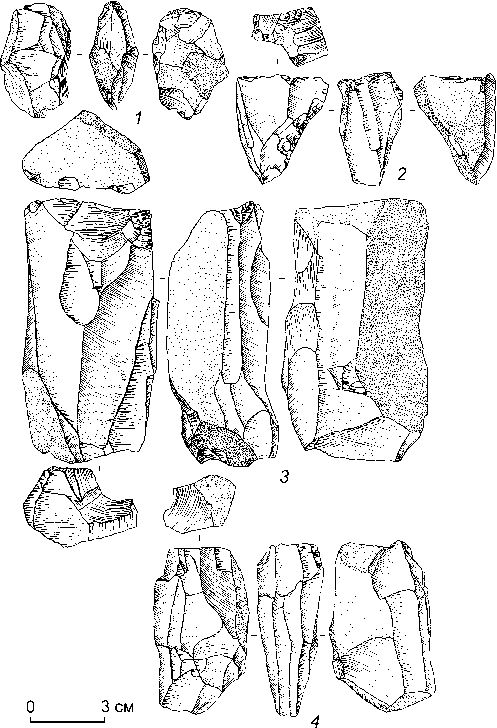

Техника расщепления слоя характеризуется нуклеусами и сколами. Нуклеусы отражают разные стадии расщепления и иллюстрируют параллельный и левал-луазский принципы раскалывания (см. табл. 2). Наиболее многочисленны ядрища параллельной системы расщепления, различающиеся по форме и количеству ударных площадок. Группа включает пять односторонних одноплощадочных нуклеусов, среди которых четыре продольных (рис. 11, 1-4 ) и один поперечный (рис. 11, 5 ), а также монофронтальные двухплощадочные ядрища бипродольного принципа раскалывания (рис. 12, 1, 2 ). К этой группе относятся трехсторонний (рис. 12, 3 ) и клиновидный (рис. 12, 5 ) микронуклеусы. Леваллуазское расщепление представляет нуклеус, служивший для получения овальных отщепов (рис. 12, 4 ). Для него характерна специально подготовленная поперечными сколами рельефная площадка, скошенная к оси предмета. С нее произведено овальное снятие на 2/3 рабочей поверхности, удалившее негативы радиальной оббивки, которая предваритель-

Рис. 11. Одноплощадочные нуклеусы из слоя 2.5.

1–4 – продольные; 5 – поперечный.

но подготовила фронт скалывания. Тыльная поверхность ядрища сплошь оббита продольно-поперечными сколами, которые оформляли продольное ребро, смещенное на один край артефакта.

В коллекции слоя выделены 693 скола (см. табл. 1). По отщепам (в их числе 13 заготовок с признаками вторичной обработки) и пластинам (в их числе 39 орудий) установлено доминирование сколов длиной от 10 до 20 мм и от 20 до 30 мм. Возможно, приведенные значения не совсем точны ввиду того, что представлены в основном фрагменты сколов (см. табл. 3). Большинство сколов со ставляют изделия с показателями пропорций L>I, L>1,5I и L

Рис. 12 . Нуклеусы из слоя 2.5.

1, 2 – двухплощадочные; 3 – двухплощадочный трехсторонний; 4 – леваллуазский; 5 – клиновидный.

ся семь поверхностей, поврежденных в ходе вторичной обработки (см. табл. 5). Характер огранки сколов из данного слоя такой же, как и из других стратиграфических подразделений слоя 2 (см. табл. 6). Максимальная длина целой заготовки 155 мм. С учетом значительных размеров некоторых пластин (рис. 13, 1 ) и малых размеров нуклеусов (самый крупный длиной не более 75 мм) можно предположить, что часть сколов отражает ранние стадии расщепления, а ядрища – конечные этапы утилизации и переоформления нуклевидных форм, на которых получались сколы гораздо меньших размеров. Однако при этом ядрища, независимо от последовательности их расщепления, на каждом этапе сохраняли правильную огранку сколов и длину.

Вторичная обработка производилась с помощью ретуши и анкоша (см. табл. 7). Последний вид отделки, представленный нечасто в индустрии слоя, характерен для одинарных и двойных выемчатых орудий. Весьма разнообразна по назначению и исполнению ретушная отделка. На орудиях отмечены элементы ретуши, определяющей форму и размеры предмета. Представлены притупляющая и тронкирую-

щая виды ретуши, позволявшие уменьшать размеры заготовок и оформлять утолщенные участки. Ретушь приспособления наносилась на определенные части ряда орудий. Ретушь, образующая рабочие кромки орудий, средняя и мелкая. Ретушью, фасетки которой составляют менее 2 мм, обработаны, как правило, разнообразные пластины и острия. Большинство рабочих кромок оформлено крутой ретушью. Гораздо реже использовалась отделка вертикальная (острия, скребки, орудия с анкошем и тронкированная пластина), полукрутая (орудия с анкошем, скребки, ретушированные пластинки) и плоская (рабочие участ- лью некоторого утончения заготовок. Среди них – ретушированные пластины, скребки, тронкирован-ные сколы, выемчатые и зубчатые орудия и острия. Микроинвентарь представлен остриями, скребками, пластинками с притупленным краем и усеченными в ходе ретуширования концами. В типологический реестр орудий из слоя 2.5 входят 17 ретушированных пластин и пластинок, в т.ч. 2 целых предмета и 15 фрагментов. Данные орудия различаются по размерам заготовок, характеру и количеству обработанных краев. Эта самая многочисленная группа орудий слоя ки пластинки с притупленным краем и пластины со следами лицевой обработки одного края). По форме фасеток ретушь преимущественно чешуйчатая. Следы субпараллельной отделки прослежены на скребках, скреблах, параллельной – на поперечном скребле и двух асимметричных и угловых остриях. По захвату ретушь занимает либо менее 1/3 ширины скола, либо только края. Элементы распространенной ретуши прослежены на угловом асимметричном острие, поперечном скребле, орудии с выемками и скребке высокой формы. У большинства орудий следы ретуши сосредоточены на лицевой стороне. Брюшковая ретушь нанесена на ряд ретушированных пластин и острий, попеременная – на угловое острие и выемчатое орудие, бифаси-альная – на ретушированную пластину и зубчатое орудие. По глубине снятий глубокая, полуглубокая и неглубокая виды ретушной отделки представлены примерно в равных долях. Ретушированный край, как правило, линейный, редко зубчатый (зубчатые артефакты, пластинки со следами брюшковой ретуши, асимметричное острие) или выемчатый. Во всех случаях ретушь протяженная, одно- или двухрядная.

Орудийный набор включает 13 изделий, выполненных на отщепах, и 39 – на пластинах (см. табл. 8). Бóль-шую часть составляют фрагменты орудий (79,2 %). На обломанных удлиненных заготовках изготовлено 34 изделия, на отщепах – 6 экз. Один артефакт образован на фрагменте микропластинки. У ряда орудий имеются специально подготовленные обушки. Выделены изделия с негативами брюшковых сколов, которые производились с це-

Рис. 13. Каменный инвентарь из слоя 2.5.

1 – крупная пластина с признаками лицевой ретуши; 2 – пластина со следами лицевой ретуши на одном крае; 3, 6 – пластины со следами лицевой ретуши на двух краях; 4, 5 – пластины со следами брюшковой ретуши на одном крае; 7 – пластина со следами брюшковой ретуши на двух краях; 8 – пластина со следами бифасиальной ретуши на двух краях; 9, 10 – пластины с притупленным краем; 11–13 – пластинки с притупленным краем; 15, 19, 21, 22 – пластинки с усеченными ретушью концами; 17, 18 – тронкированные пластинки; 14, 16, 20 – концевые скребки.

включает пластины со следами лицевой ретуши как на одном крае (7 экз.; рис. 13, 2), так и на двух (3 экз.). Их характеризуют следы регулярной вторичной ретуши, непрерывно наложенной по краям заготовки, и тронкирующей ретуши, с помощью которой были укорочены концы артефактов (рис. 13, 3, 6). К этой же группе относятся две пластины с элементами брюшковой ретуши на одном крае (рис. 13, 4, 5), две двух краев (рис. 13, 8). У последней с помощью трон-кирующей ретуши отсечен дистальный конец.

Среди орудий, извлеченных из слоя 2.5, выделены также четыре тронкированных скола (рис. 13, 17, 18), в т.ч. две пластины (рис. 14, 1), и три пластинки с поперечно усеченными ретушированными концами. Они миниатюрны и близки к тронкированным сколам, но отличаются от них размерами и тонким сечением, пластинки со следами лицевой ретуши на одном крае, фрагмент пластинки с признаками брюшковой рету- ши на одном крае, пластина со следами брюшковой ретуши на двух краях (рис. 13, 7) и массивная в сечении пластина, оформленная бифасиальной ретушью с

Рис. 14. Каменный инвентарь из слоя 2.5.

1 – тронкированная пластина; 2, 3, 6 – срединные асимметричные острия; 4, 5, 7–10 – угловые острия; 11 – острие с притупленным краем; 12, 15 – скребла поперечные; 13, 14, 16, 19 – выемчатые орудия; 17, 20 – зубчатые орудия; 18 – отщеп леваллуа.

а также тщательностью мелкой отделки поперечных торцов (см. рис. 13, 15, 19, 22 ).

Определены шесть пластин и пластинок с при- тупленным краем, среди которых только одно изделие целое. Артефакты различаются по размерам и толщине в сечении. К пластинам отнесены три орудия, в т.ч. два с обломанными концами (см. рис. 13, 9, 10). Два орудия, помимо притупленного края, имеют тронкированные поперечно усеченные прямые ретушированные проксимальные концы (см. рис. 13, 21). К пластинкам с притупленным краем отнесены три фрагмента артефактов с параллельными и расширяющимися краями (см. рис. 13, 11–13). Во всех случаях ретушь вертикальная, наносилась с брюшка на спинку.

Концевых скребков 3 экз . Один выполнен на целом отщепе и два – на фрагментах (см. рис. 13, 14, 16, 20 ).

Острий 10 экз. Два изготовлены на целых отщепах и один – на фрагменте, семь – на пластинах. Острия представлены разными вариантами. Срединные асимметричные острия (3 экз.; см. рис. 14, 2, 3, 6 ) различаются по размерам заготовок, оформлению рабочих концов, смещенных вправо от оси заготовки и основания. Угловые острия (6 экз.) характеризуются выделенным рабочим выступом на краю заготовки (см. рис. 14, 4, 5, 7–10 ). Острие с притупленным краем образовано на фрагменте тонкой пластинки, изогнутой в профиле (см. рис. 14, 11 ). Оно относится к разновидности микроорудий c симметричным рабочим краем, образованным сходящимися краями, один из которых ретуширован. В орудийном наборе слоя выделены также два поперечных скребла с выпуклым рабочим краем (см. рис. 14, 12, 15 ), четыре выемчатых орудия, из них три изготовлены на пластинках и один – на фрагменте отщепа (см. рис. 14,

-

9, 13, 14, 16 ). Выемки образованы как ретушью, так и клектонскими сколами. Список орудий включает также два зубчатых изделия (см. рис. 14, 17, 20 ), ле-валлуазский отщеп со следами ретуши утилизации (см. рис. 14, 18 ) и фрагмент неопределимого изделия.

Обсуждение

На основе изучения индустриальных комплексов нижних слоев (3–2.5) стоянки Чихэн-2 установлено:

-

1) использование общих технологических приемов раскалывания камня и техники получения сколов. Находки отражают бипродольную и однонаправленную системы расщепления плоскостных и подпризматических нуклеусов, сохранение леваллуазской системы расщепления (результатом ее использования являются леваллуазские сколы);

-

2) расщепление было ориентировано на получение пластин и пластинок. Пластины составляли большинство заготовок для изготовления орудий;

-

3) применение единых способов вторичной обработки: различные виды ретуширования, создание выемчатых кромок и техника резцового скола;

-

4) бытование редких, но ярких типов изделий (пластинки с притупленным краем, острия различных типов, в т.ч. скошенные, тронкированные изделия, концевые скребки, резцы, ретушированные пластины и пластинки и их фрагменты), характерных для раннего этапа верхнего палеолита Северной и Центральной Азии, при сохранении среднепалеолитических типов орудий;

-

5) использование на раннем этапе верхнего палеолита микрорасщепления (найдены микропластинки и торцовые формы микронуклеусов).

Индустрия слоя 2.5 датируется 30550 ± 410 л.н. (АА-31870) [Derevianko et al., 2004, p. 210].

Ближайшими аналогами индустриальных комплексов слоев 3–2.5 стоянки Чихэн-2 являются находки из расположенного в непосредственной близи от нее, в предгорьях Гобийского Алтая, многослойного объекта в гроте Чихэн-Агуй [Деревянко и др., 2001]. Верхнепалеолитический материал зафиксирован в литологическом слое 3 Чихэн-Агуя. Типологический набор его нуклеусов невелик; выделяются два ведущих типа ядрищ: одноплощадочные монофронтальные параллельного принципа раскалывания и леваллуазские. В коллекции имеется микронуклеус, демонстрирующий плоскостную систему получения микропластинок. Среди орудий преобладают концевые скребки, резцы, острия и ретушированные пластины. В качестве заготовок для оформления большинства орудий использовались пластины или их фрагменты.

Основные технико-типологические характеристики каменного инвентаря из плейстоценовых от- ложений в пещере Чихэн-Агуй свидетельствуют об использовании леваллуазской и пластинчатой техник в сложившейся форме. Коллекция включает многочисленную серию пластин и пластинок правильной огранки (149 экз.). Обитателям пещерной стоянки были известны способы получения микропластинок. Подтверждением этого могут служить микронуклеус и небольшая коллекция микропластинок (24 экз.). В орудийном наборе из пещеры Чихэн-Агуй доминируют изделия ранневерхнепалеолитических типов: концевые скребки высокой формы, диагональные резцы, пластинки с притупленным краем и др. Каменный инвентарь плейстоценового слоя отнесен к раннему этапу верхнего палеолита. Этому не противоречит и дата, полученная по образцу древесного угля, взятому из остатков древнего очага, 27432 ± 872 л.н. (АА-26580). Материалы плейстоценового слоя в гроте Чихэн-Агуй аналогичны археологическим комплексам слоев 3–2.5 стоянки Чихэн-2, но занимают более позднюю позицию на хронологической шкале раннего верхнего палеолита.

Комплекс раннего этапа верхнего палеолита стоянки Чихэн-2 по ряду характеристик близок к материалам пещеры Цаган-Агуй. Сходство проявляют изделия из отложений, связанных с третьим циклом осадконакопления (слой 3) в пещере. В числе этих находок – такие же формы нуклеусов, острий и пластин, как и на стоянке Чихэн-2. Индустриальный набор из слоя 3 пещеры Цаган-Агуй более древний, чем со стоянки Чихэн-2, о чем свидетельствует серия радиоуглеродных дат: от 30942 ± 478 л.н. (АА-26589) до 33840 ± ± 640 л.н. (АА-23158) [Деревянко, Олсен, Цэвээндорж и др., 2000; Каменный век Монголии…, 2000].

Артефакты, извлеченные из отложений в пещере Цаган-Агуй, связанных с третьим циклом осадконакопления, принадлежат позднему мустье, началу верхнего палеолита. Первичное расщепление представлено леваллуазскими нуклеусами для отщепов. Среди орудий преобладают выемчатые формы с естественным обушком. Единичны продольные скребла, оформленные крутой средне- и крупнофасеточной дорсальной ретушью, одинарные продольные зубчато-выемчатые орудия со следами преимущественно крупнофасеточной зубчатой ретуши, скребки на от-щепах, комбинированные орудия, сочетающие, как правило, скребковое лезвие и элементы подтески на концах орудий; пластины и ретушированные отще-пы. По мнению исследователей, верхнепалеолитическая индустрия пещерной стоянки формировалась на основе местных среднепалеолитических комплексов леваллуазской традиции [Деревянко, Олсен, Цэвээн-дорж и др., 2000, c. 35].

Стратифицированные стоянки с комплексами раннего этапа верхнего палеолита обнаружены и изучены также в долине р. Их-Тулбэрийн-Гол, расположенной в Хангайских горах в Северной Монголии. Речь идет о памятниках Толбор-4, -15 и -16 [Деревянко и др., 2013, табл. 1, c. 22].

Начальную стадию раннего этапа верхнего палеолита представляют материалы горизонтов 6 и 5 стоянки Толбор-4 и слоя 7а, выделенного в шурфе 2 стоянки Толбор-16 [Там же; Zwyns et al., 2014]. Индустрии отражают изменения в технологии раскалывания. Нуклеусы расщеплялись бипродольным, а также однонаправленным параллельным способами; свидетельствами этого являются плоскостные и подпризматические ядрища. Расщепление подпризматических нуклеусов предполагало получение крупных массивных пластин правильной формы. Результатом бипродольного раскалывания были естественно заостренные пластины или сколы, подобные удлиненным леваллуазским остриям, но технологически не являвшиеся таковыми. На стоянках Толбор-4 и -16 представлены пло ские микронуклеусы, аналоги которых найдены на ряде памятников (Кара-Бом, Толбага) в Южной Сибири. Все они изготовлены на целых сколах или фрагментах, с них снимались мелкие пластинки неправильной формы. Индустрии начальной стадии раннего верхнего палеолита Северной Монголии датируются от 45 до 35–37 тыс. л.н.

По материалам более поздних комплексов (горизонт 4 стоянки Толбор-4, горизонты 7–5 стоянки Тол-бор-15 и верхняя часть слоя 7 стоянки Толбор-16) также прослеживается динамика технологии расщепления. Резко увеличивается доля плоскостных, ортогональных и кубовидных нуклеусов, уменьшаются размеры сколов и нуклеусов. Заметно сокращается доля пластин, но увеличивается процент отщепов. В индустрии стоянки Толбор-15 среди сколов доминируют отщепы, но имеются и относительно крупные пластины. Эта индустрия среди толборских комплексов ранней поры верхнего палеолита выделяется самой высокой долей пластинок. Некоторые ядрища по морфологии напоминают клиновидные нуклеусы [Gladyshev, Tabarev, 2009]. В целом индустрии ранней поры верхнего палеолита Толбора-15 по технологическим параметрам близки к комплексу артефактов горизонта 4 стоянки Толбор-4 и слоя 7 стоянки Тол-бор-16. Эта стадия раннего этапа верхнего палеолита датируется от 33–35 до 26–28 тыс. л.н.

В комплексах ранней стадии верхнего палеолита Северной Монголии не отмечены изменения в типологии и вторичной обработке орудий. Выделяется несколько основных групп инструментов. Первую составляют зубчато-выемчатые орудия, включающие зубчато-выемчатые, выемчатые и зубчатые формы. Ко второй группе относятся универсальные инструменты толборского технокомплекса – шиповидные изделия [Деревянко и др., 2013]. Третью группу представляют отщепы и пластины со следами разнообразной преднамеренной ретуши на краях (как правило, на одном из продольных краев). Их удельный вес отражает особенности первичного раскалывания: доля пластин с обработанными участками продольных краев больше всего в горизонтах 5 и 6 стоянки Толбор-4, ретушированных отщепов – в горизонтах 5–7 стоянки Толбор-15.

Еще одна группа орудий определяет типологические особенности ранневерхнепалеолитических комплексов стоянок в долине р. Их-Тулбэрийн-Гол. К ним относятся скребла и скребки, прежде всего концевые, включающие скребки двойные и высокой формы. Остальные типы специализированных орудий представлены небольшим количеством образцов. Одними из наиболее ярких орудий являются острия. Не менее показательны для этого комплекса острия с притупленным краем. Они были найдены во всех слоях анализируемых памятников. Важно отметить наличие на стоянке острий с элементами вентральной подтески на поперечном крае. Орудия данного типа характерны для начального этапа верхнего палеолита Сибири. Они зафиксированы в наиболее ранних верхнепалео-литиче ских комплексах на обширных территориях (Кара-Бом, Малояломанская пещера, Усть-Каракол-1, Кара-Тенеш в Горном Алтае, Макарово-4 в Прибайкалье, Каменка А в Забайкалье) [Рыбин, 2000; Деревянко и др., 1998; Проблемы палеоэкологии…, 1998; Аксенов, 2009; Природная среда и человек в неоплейстоцене…, 2003]. Одним из вариантов изделий данного типа являются острия с притупленной спинкой и основанием, подправленным легкой вентральной ретушью, а также симметричные острия с утончением в дорсальной части.

Толборские комплексы, наряду с обычными пластинами со следами ретуши, нанесенной на продольные края, включают характерные для нижних слоев пластины с ретушированным основанием-черешком, а также изделия с элементами вентральной подтески дистального окончания.

Резцы в индустриях толборских комплексов представлены разновидностями угловых, плоских и срединных резцов. Имеются также необычные резцы-нуклеусы; они выделены в индустриях горизонтов 5 и 6 стоянки Толбор-4. Их аналоги отмечены в комплексах стоянок Кара-Бом (Горный Алтай) и Каменка (Забайкалье) [Деревянко и др., 1998, Zwyns et al., 2012]. В индустрии стоянки Толбор-15 весьма высокую долю составляют унифасиальные ножи – формы с обушком (естественным либо искусственно образованным) и противолежащим ему режущим рабочим краем с признаками ретуши. В каждом комплексе стоянок Тол-бор-4 и Толбор-15 имеются немногочисленные (один – три предмета) бифасиальные ножи. Аналогичные изделия известны в верхнепалеолитических комплексах стоянки Кара-Бом [Деревянко, Шуньков, 2002].

В индустриях нижних горизонтов Толбора-15 весьма представительны струги; они редко встречаются в коллекциях ранней поры верхнего палеолита стоянки Толбор-4. Орудия данного типа многочисленны в индустриях верхнего палеолита Сибири. В комплексах памятников Северной Монголии почти нет долотовидных орудий, но много комбинированных форм, что характерно для широкого круга индустрий раннего этапа верхнего палеолита Сибири. Указанные орудия представляют собой различные комбинации морфологических элементов, соответствующих основным типологическим группам комплекса – скребкам, зубчато-выемчатым и шиповидным орудиям.

Комплексы начального периода раннего этапа верхнего палеолита нижних слоев стоянки Толбор-16 в первичном расщеплении отражают (снизу вверх по разрезу) постепенное снижение роли бипродольного расщепления при сохранении типологического состава орудий. Последний аналогичен описанному выше [Zwyns et al., 2014].

К числу комплексов, синхронных толборским и проявляющих с ними значительное сходство, относятся Орхон-1 (горизонт 3), Орхон-7 (горизонт 3 и 4) и стоянка Доролж на р. Эгийн-Гол в Монголии [Деревянко, Кандыба, Петрин, 2010; Славинский, Цыбан-ков, 2006; Колобова, Славинский, Цыбанков, 2007; Jaubert et al., 2004]. Аналогии с толборскими индустриями имеют комплексы, обнаруженные в Байкальском регионе. Материалы стоянок Каменка А, Подзвонкая, Варварина Гора и Толбага представляют такие же приемы расщепления камня, методы вторичной обработки и типологический набор орудий, какие получили отражение в комплексах слоев 3–2.5 стоянки Чихэн-2 и других ранневерхнепалеолитических памятников Монголии [Лбова, 2000; Ташак, 1996; Константинов, 1994; Васильев, Рыбин, 2009].

Заключение

Археологические комплексы нижних слоев (3–2.5) стоянки Чихэн-2 имеют набор признаков, характерных для индустрий раннего этапа верхнего палеолита Северной и Центральной Азии. Это прежде всего призматическое бипродольное и однонаправленное расщепление, преобладание пластин и пластинок среди заготовок, преобразованных в орудия. Орудийный набор включает яркие типы верхнепалеолитических инструментов: пластинки с притупленной спинкой, тронкированные изделия, скошенные и асимметричные острия, концевые скребки и резцы. При этом сохраняется значение леваллуазской техники расщепления и среднепалеолитических типов орудий, таких как скребла, зубчатые и выемчатые разновидности изделий. Возраст слоя 2.5 определя- ется абсолютной датой 30550 ± 410 л.н. (АА-31870). Следовательно, нижележащие слои, особенно слой 3, более древние.

Ближайшие аналоги этих комплексов как по технологии раскалывания, так и типам орудий могут быть найдены среди монгольских и южно-сибирских индустрий. В их числе – Орхон-1 (горизонт 3), Мойлтын ам (горизонты 3–5) в Монголии, Каменка А и Подзвонкая (восточный и нижний комплексы), Хотык (слои 3 и 4) в Юго-Западном Забайкалье, Макарово-4 в Прибайкалье, Кара-Бом (слой ВП6-5), Усть-Каракол-1 (слой 3), Денисова пещера (слой 11), Кара-Тенеш в Горном Алтае [Деревянко и др., 1998; Природная среда и человек в палеолите…, 2003; Деревянко, Кандыба, Петрин, 2010; Проблемы палеоэкологии…, 1998; Окладников, 1981; Природная среда и человек в неоплейстоцене…, 2003; Ташак, 1996; Аксенов, 2009]. Отдельные слои или горизонты внутри слоев этих памятников датируются примерно от 50 до 35 тыс. л.н. Прямые аналоги комплексов раннего этапа верхнего палеолита стоянки Чихэн-2 имеются среди материалов памятника Шуй-дунгоу в Северном Китае. Дата нижних культурных слоев пункта 1 (слой LCL-B) и пункта 2 (слои CL7 и CL5a) этой стоянки, согласно результатам последнего датирования, 38–34 тыс. л.н. [Li et al., 2013]. Указанные выше стоянки, возможно, несколько различались по технологии раскалывания, соотношению тех или иных типов орудий (какие-то типы орудий на ряде объектов могли быть вообще не представлены), но их объединяли общие черты. Например, система расщепления – плоскостного и призматического – была нацелена на получение крупных удлиненных пластин, а также пластинок. В наиболее древних комплексах большое значение имело бипродольное расщепление, которое позволяло получать остроконечные пластины и сколы, напоминающие леваллуазские острия с фасе-тированными ударными площадками. Среди орудий, помимо общих для всех названных выше комплексов скребков, ретушированных пластин и зубчатовыемчатых орудий, следует отметить симметричные острия с вентральным уплощением ударного бугорка, резцы-нуклеусы, орудия со следами вентральной подтески дистального конца, о стрия с притупленным краем, тронкированные острия, бифасы (в т.ч. листовидные) и пластины с черешком, выделенным ретушью.

В материалах стоянки Чихэн-2 отсутствуют такие типы орудий, как резцы-нуклеусы, изделия с черешком и симметричные острия с вентральным уплощением ударного бугорка. В комплексах стоянки Чихэн-2 отмечается самая высокая доля тронкированных изделий, по сравнению с коллекциями других синхронных стоянок Монголии и Забайкалья.

Влияние леваллуазской техники расщепления прослежено только на стоянках раннего верхнего па- леолита Монгольского Алтая (Чихэн-2, грот Чихэн-Агуй) и на памятнике Орхон-7. В материалах индустрий ранней стадии верхнего палеолита Северной Монголии следов леваллуазской технологии пока не зафиксировано.

В целом комплексы раннего верхнего палеолита стоянки Чихэн-2 (слои 3–2.5), хотя и проявляют некоторые локальные отличия, но принадлежат к широкому кругу центральноазиатских-южносибирских культур указанного периода.

Список литературы Ранний этап верхнего палеолита Гобийского Алтая (по материалам стоянки Чихэн-2)

- Аксенов М.П. Палеолит и мезолит Верхней Лены. - Иркутск: Изд-во Ирк. гос. техн. ун-та, 2009. - 370 с.

- Археологические исследования Российско-монгольско-американской экспедиции в Монголии в 1997-1998 годах / А.П. Деревянко, Д. Олсен, Д. Цэвээндорж, В.Т. Петрин, С. А. Гладышев, А.Н. Зенин, В. П. Мыльников, А.И. Кривошапкин, Р. Ривс, П.Д. Брантингхэм, Б. Гунчинсурэн, Я. Цэрэндагва. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000. - 384 с.

- Васильев С.Г., Рыбин Е.П. Стоянка Толбага: поселенческая деятельность древнего человека на ранней стадии верхнего палеолита Забайкалья // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2009. - № 4. - С. 13-34.

- Деревянко А.П., Гладышев С.А., Олсен Д., Петрин В.Т., Цэрэндагва Я. Характеристика каменной индустрии пещеры Чихэн (Гобийский Алтай) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2001. - № 1. - С. 25-39.

- Деревянко А.П., Зенин А.Н., Рыбин Е.П., Гладышев С. А., Цыбанков А. А., Олсен Д., Цэвээндорж Д., Гунчинсурэн Б. Технология расщепления камня на раннем этапе верхнего палеолита Северной Монголии (стоянка Толбор-4) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2007. - № 1. - С. 16-38.