Ранний модернизационный этап развития потребления

Автор: Кузнецов Дмитрий Алексеевич

Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 2 (10), 2009 года.

Бесплатный доступ

В данной статье анализируется ранний модернизационный этап развития потребления, представляющий собой период, предшествующий формированию современного общества потребления. В статье вводятся четыре категории, позволяющие в русле социально-философского анализа объяснить изменения, произошедшие в обществе XVIII века.

Консюмеризм, ранний модернизационный этап, этапы развития потребления

Короткий адрес: https://sciup.org/14974322

IDR: 14974322

Текст научной статьи Ранний модернизационный этап развития потребления

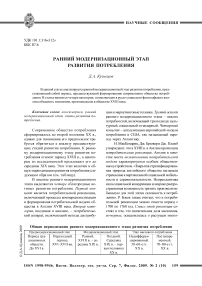

Современное общество потребления сформировалось во второй половине XX в., однако для понимания его предпосылок требуется обратиться к анализу предшествующих стадий развития потребления. К раннему модернизационному этапу развития потребления относят период XVIII в., а некоторые из исследователей продлевают его до середины XIX века. Этот этап включен в общую периодизацию развития потребления следующим образом (см. таблицу).

В анализе раннего модернизационного этапа выделяются четыре «благородные истины» развития потребления. Первый концепт касается потребительской революции, включающей процессы коммерционализации и формирования потребительской модели общества в Англии XVIII века. Вторая категория, вводимая в анализе, – потребительский аппарат, включающий методы дистрибу- ции и маркетинговые техники. Третий аспект раннего модернизационного этапа – анализ потребностей, включающий три подхода: культурный, социальный и гендерный. Четвертый концепт – актуализация европейской модели потребления в США, так называемый переход через Атлантику.

Н. МакКендрик, Дж. Брювер и Дж. Пламб утверждают, что в XVIII в. в Англии произошла потребительская революция . Англия в качестве места возникновения потребительской модели характеризуется особым общественным устройством. «Закрытая стратифицированная природа английского общества вызывала стремление к вертикальной социальной мобильности и соревновательности. Непреодолимая сила социальной конкуренции и широко распространенная возможность тратить произвели небывалую для этой эпохи склонность к потреблению. Р. Бокок также считает, что к потребительской революции можно отнести период с 1700 по 1760 год. Смысл этой революции состоял в том, что значительная доля населения, во-первых , осведомлялась о растущем много-

Общая периодизация раннего модернизационного этапа развития потребления

|

Предмодернизационный этап |

Модернизационный этап |

Этап массового потребления |

|||

|

Период традиционных обществ. До XVI в. |

Переходный период. XVI–XVII вв. |

Ранний. XVIII в. – середина XIX в. |

Поздний. Середина XIX в. – первая половина XX в. |

Недифференцированный. 50–60-е гг. XX в. |

Постсовременный. 70–80-е гг. XX в. |

образии и количестве товаров (в основном домашняя утварь, предметы бижутерии, аксессуары), а во-вторых , обладала способностью приобретать их [4, p. 14]. Благодаря тому что у значительной доли населения стали высвобождаться небольшие денежные средства, потребление получило возможность для распространения в низшие классы общества. Это имело сильное влияние на экономику. По замечаниям современников, коммерческая активность и потребительские запросы были «лихорадочными». Производители в этой ситуации осознали, что они должны эксплуатировать «эпидемию» потребления, эту болезнь покупать даже по завышенным ценам. Они понимали необходимость потворствовать моде и были уверены, что одержимая склонность к потреблению должна поощряться.

Мода приобретает важное значение для развития потребления. В Англии в XVIII в. значительно ускорился темп ее изменения. Товары, которые ранее можно было получить, в лучшем случае как наследство, теперь стали «легитимной» покупкой целого нового класса потребителей. Если раньше люди надеялись наследовать что-либо от родителей, теперь они рассчитывали приобрести это самостоятельно. Если раньше покупка вещи была продиктована необходимостью, то теперь определяющим фактором становилась мода. То, что раньше (до XVIII в.) приобреталось на всю жизнь, теперь покупалось несколько раз. В XVII в. вещи были доступны только в особые дни и праздники посредством рынков, базаров и странствующих коробейников. Теперь покупки делались через посредничество все более развивающейся сети магазинов и лавочников. Эта сеть в сочетании с новыми маркетинговыми техниками образовала специфический потребительский аппарат, способствующий распространению товаров и росту уровня потребления. К новым техническим особенностям продвижения относятся рекламные материалы, которые стали выпускаться в еженедельных печатных изданиях. Кроме этого, владельцы магазинов устанавливали яркие витрины, которые привлекали покупателей. Продавцы предпринимали и продажи некоторых товаров с убытком для себя, рассчитывая, что, войдя в магазин, покупатель не устоит перед покупкой более дорогих роскошных товаров [6, p. 18–19]. Как результат, роскошь стала считаться признаком хорошего тона, а затем стала рассматриваться и как необходимость. Для понимания причин выхода в лидеры Англии необходимо сравнение с двумя наиболее развитыми европейскими странами: Францией и Голландией. Н. МакКендрик приводит слова современника XVIII в. Артура Янга (1789 г.) о том, что во Франции всего один шаг разделяет бедность и богатство. Это значит, что в нем существовал большой разрыв между элитой и массой. Французское общество сильно отличалось от английского общества с его крепко связанными социальными слоями. Многие наблюдатели, такие как Иозеф Харрис (1757 г.), описывали Англию как страну, где существует легкий и поэтапный переход от уровня к уровню [5, p. 20]. Причина, по мнению исследователя, в иной стратификации общества Англии XVIII века. Слои в нем были как бы близко расположены, а переход между ними прозрачен. Это давало возможность для свободной социальной конкуренции, успех в которой выражался в обладании вещами. Кроме того, сам Лондон выгодно отличался от Парижа и Амстердама. Концентрация населения была такая же, как в Амстердаме, но Амстердам существенно уступал Лондону по количеству населения. Население в Лондоне и Париже было примерно одинаковым. При этом Париж уступал Лондону в концентрации. Таким образом, Лондон оказывался наиболее крупным городом Европы XVIII в., где была высочайшая степень концентрации населения. Н. МакКендрик добавляет к преимуществам Лондона еще и так называемые лондонские сезоны (London’s seasons). Почему их так называли? Потому, что одна шестая часть населения Англии некоторую часть своей жизни проживала в Лондоне. В результате, столичные культурные образцы распространялись по всей стране очень быстро. Это касалось в том числе и образцов потребления. Ссылаясь на исследователя И. Ригли, Н. МакКендрик указывает на эффект «Лондонских сезонов», благодаря которым один из шести взрослых человек проживал в Лондоне на каком-либо этапе своей жизни [ibid., p. 22]. Шестнадцать процентов всего взрослого населения испытывали влияние лондонских магазинов, стиля жизни и веяний моды. К этому добавлялось и бурное развитие провинциальной печатной прессы, ориентировавшейся на Лондон. Как отмечает Р. Бокок, с 1750 г. реклама и новостные сообщения приобретают регулярный характер и позволяют женщинам всей страны следить за последними изменениями в моде и корректировать свое потребление в соответствии с ними. Первый журнал мод выходит в Англии в 1770 г. «Lady’s Magazine», Германии в 1786 г. «Journal des Luxus und der Moden» [3, с. 30]. Таким образом, влияние на потребительское поведение было огромным в масштабах всей страны. Столица становилась центром форм показного потребления. Этим формам подражали повсюду и так эти шаблоны распространялись по стране. Не случайно французские авторы того времени фиксировали «закоренелую привычку к роскоши у Англичан».

Таким образом, Англия выделялась тем, что в ней форсированно шли процессы усвоения потребительских моделей поведения. Ф. Бродель также говорит: «То, что создавалось благодаря подъему Лондона, это на самом деле современный характер английской жизни». Он отмечает, что трансформации, исходящие от «города-спрута», затронули всю Англию, а также Шотландию и Уэльс [1, с. 16].

Далее рассмотрим более подробно три подхода к пониманию человеческих потребностей , которые были актуальны в XVIII в.: культурный, социальный и гендерный.

В культурном подходе выделяется два основных проекта, связанных с XVIII в.: Просвещение и Романтизм. Просвещение исходит из того, что дети могут стать лучше посредством образования. В аспекте потребления это сказалось на таких детских товарах, как книги, наглядные материалы. Они получили широкое распространение. Н. МакКендрик называет это коммерционализацией детства. В результате детские товары стали активно продаваться. Деятели просвещения фокусировали больше внимания на технике, чем на самих товарах. Тем не менее одежда и мебель явились теми предметами, которые могут формировать вполне досягаемую цель в жизни. Романтизм оказал влияние на воз- никновение новой целе-рациональной ментальности. Его авторы прославляли эмоции и индивидуализм. Приобретение товаров и обладание вещами стали восприниматься обществом как нечто, подчеркивающее индивидуальность и раскрывающее идентичность их обладателей. С этим связаны и те эмоциональные отклики, которые люди получали от обладания вещами, называя их ласкательными именами и объективируя их в эмоциях. Ни Просвещение, ни Романтизм, ни они вместе взятые не охватывали все население. Это касалось только тех индивидов, которые прямо или косвенно принадлежали к элите и, соответственно, читали и знали эти течения [6, p. 31–32].

Социальный подход исходит из того, что, по мнению ряда исследователей, XVIII в. был связан с крупными социальными и экономическими изменениями. Этот процесс обозначается как коммерционализация. В XVIII в. индивиды вольно или невольно следовали новым коммерческим предпосылкам, зародившимся в экономике [ibid., p. 32–34]. Купцы, которые значительно повысили свои доходы, стремились ни в чем не уступать высшему классу, хотя они и не принадлежали к нему. Однако они во всех проявлениях стремились заимствовать их образцы потребления, чтобы формально приблизиться к социальному статусу элиты. Усилия мастеров и ремесленников были направлены на расширение производства и организацию небольших мануфактур. Крестьяне стремились к тому, чтобы увеличить свои заработки на рыночной торговле и создавали склады, что позволяло им более эффективно вести торговлю. Представители трех социальных групп (купцы, ремесленники, крестьяне) активно стремились увеличить свои прибыли в той мере, в какой это было возможно. Такие существенные преобразования по ориентированию на коммерческую выгоду позволили, как уже отмечено, Н. МакКендрику, Дж. Брюверу и Дж.Г. Пламбу сделать вывод о начале потребительской революции [5, p. 2]. Процесс ком-мерционализации был связан еще с двумя особыми предпосылками. Первая связана с городским влиянием или урбанизационным воздействием. Это городское влияние коснулось сельских жителей. Они стали производить достаточно много мелких предметов из железа, преуспели в изготовлении пряжи и ткачестве. Селяне также вели активную торговлю на городских рынках. Авторы пишут о регулярных «путешествиях» в город, в результате которых происходил обмен образцами поведения и потребления.

Таким образом, исследователи фиксируют появление новой сети контактов между городскими и сельскими жителями, которая помогала утверждать определенный статус за людьми, причастными к коммерческому процессу. Эта сеть отношений позволила устанавливать определенную профессиональную идентичность людей, участвующих в этих операциях.

Вторая предпосылка коммерциализации – это общий рост населения Европы. С 1730 г. наблюдался сильнейший рост популяции европейцев. В 1750–1800 гг. население Британии и Пруссии удвоилось. Какие сложности возникли в связи с этим? Осложнился процесс передачи имущества от родителей к детям. Родители не могли больше передавать все необходимое всем детям. Некоторые из детей уже не могли рассчитывать на помощь родителей в наследовании профессии, они должны были уезжать или заниматься другой деятельностью. В связи с ростом населения значительная часть населения в итоге не смогла рассчитывать на наследство родителей. В потреблении это выразилось следующим образом. Люди, которые стали заниматься производством в сельской местности и наращивать контакты с городом, начали выделяться в сельской среде. Они уже не выбирали одежду, которая отличала определенные профессии, как это было принято в Европе. Они выбирали новую одежду, которая была модна в городах. Этим самым новшества привносились в сельскую среду. Также это коснулось и маленьких городов. Образцы черпались из столиц и распространялись по всей стране вплоть до сельских поселений [6, p. 33–34].

Гендерный подход анализирует следующие изменения. Речь в нем идет преимущественно о женщинах. Исследователи выделяют два основных направления потребления, в котором участвовали женщины. Во-первых , это домашняя утварь, всевозможные сервизы, фурнитура, аксессуары. Во-вторых , женщины активно приобретали одежду.

Здесь и мужчины и женщины в равной степени участвовали в потреблении. До XVIII в. в высших кругах мужчины одевались богаче, чем женщины. В XVIII в. женщинам была предоставлена большая свобода в выборе одежды, и они этим воспользовались. Кроме этого, П. Стирнс отмечает специфическое «женское» значение, придававшееся предметам потребления. Он имеет в виду, что женщины вкладывали в вещи определенные эмоции и эти ассоциации распространяли на родственников и близких [6, p. 35–36]. Что касается положения женщины в обществе, то религиозная догма предназначала женщине только семейные роли. Мужчины оттесняли женщин от производства, а женщинам доставалось деятельность по хозяйству. Домашний труд традиционно сохранялся в сельской местности. В городах же женщины получали возможность участвовать в потреблении.

Таким образом, проанализировав три подхода к исследованию потребительских интенций XVIII в. (культурный, социальный, гендерный), исследовав причины зарождения и распространения потребления, сложности, встающие на этом пути, стоит задаться следующим вопросом: какова связь между первоначальными основаниями модернизационного этапа развития потребления Западной Европы и последующим распространением его во всем мире? П. Стирнс фиксирует три аспекта, которые надо иметь в виду для дальнейшего анализа развития потребления. Первое, что изначальной формой, породившей в XX в. общество потребления, стала английская модель. Европа была (и остается) наиболее развитым регионом в мире, и она последовательно наращивала свое «глобальное коммерческое и колониальное присутствие». Второй аспект состоит в том, что подражание европейскому стилю потребления не означало, что другие страны не найдут новые основания для идеи консюмеризма, формировавшегося исходя из других социокультурных предпосылок. Они могли развиваться автохтонно, самостоятельно. Третье – в других странах мира была совокупность факторов (социальных, экономических, культурных, политических), которая могла замедлить, ускорить или каким-либо образом реформировать развитие потребительской модели. Все эти три аспекта задают одну общую логику преемственности, подразумевающую возникновение отличий в связи с уникальностью каждого из мировых регионов. Даже в США, которые в анализе динамики капитализма признаются прямыми преемниками Европы, на начальном этапе сказывались существенные отличия североамериканской формации.

Говоря о переходе потребительской модели через Атлантику (вторая половина XVIII в.), исследователи выделяют два уровня . Собственно, в широком смысле сам переход осуществлялся в течение всего освоения и развития Соединенных Штатов. Это происходило с ростом населения и товарооборота с Европой. Первый этап в развитии потребления в узком смысле – это этап преемственности или фаза заимствования потребительских ценностей на американском континенте. Имеется в виду только североамериканская часть «нового» континента , потому что население Южной Америки слабо участвовало в потреблении, оно даже сопротивлялось ему. Фактически потребительского уровня Европы США достигли только в 1850 году.

Главное, что характеризует фазу преемственности, – это тесная связь с Европой, в частности, торговля с Англией. Главными предметами обмена были табак и меха. Для коренного населения Америки торговля хотя и была форсирована европейцами, тем не менее положительно воспринималась ими, по крайней мере в начале они охотно шли на торговые контакты. Как выстраивались отношения с североамериканскими индейцами? Один из исследователей современников фиксировал, что многими вещами индейцы не хотели обладать только потому, что у них их раньше не было. Теперь, после появления на континенте европейских товаров, у населения возник на них спрос. Среди предметов торговли можно выделить продукты повседневного пользования и украшения, зеркала, ножи и прочие металлические изделия. Мужчины индейцев теперь могли без помощи женщин наносить раскраску и облачаться в ритуальные одеяния. Некоторые с насмешкой отмечали, что если бы у индейцев было достаточно зеркал, они бы каждые пят- надцать минут меняли свой облик. Довольно быстро торговые отношения с европейцами стали обнажать свои негативные стороны. Во-первых, поток пушнины спадал, поскольку эти ресурсы активно экспортировались в Европу и не успевали восстанавливаться. Во-вторых, исследователи отмечают долговую зависимость, в которую попадали североамериканские индейцы. Многие религиозные лидеры коренного населения стали считать, что их культуре нанесен вред, а их экономика «выпотрошена». Они расторгали и прекращали торговые отношения с «белыми». В итоге с конца XVIII в. индейцы не принимали участия в коммерческих процессах Северной Америки.

Остальное население, прибывшее в Америку, делилось на две группы : рабов из Африки и свободных европейцев. Переселенцы из Европы заимствовали традиции комфорта и в целом европейскую модель потребления. Более того, новые европейцы выстроили свои потребительские запросы так, что они оказывались на уровень выше, чем реальное положение их дел. Показной характер потребления принял новый размах и стал доминировать в США.

Развитие потребления в Америке столкнулось с новой проблемой в 1760 г., когда существенно возросла борьба за независимость колониальных штатов от Англии. Товары из Европы подверглись бойкотированию, в том числе среди женщин, организовавших ассоциацию «Леди» [6, p. 43], которая была, например, против импортируемого чая. В целом был выработан целый ряд запрещенных продуктов: ткани, часы, повозки и пр. Несмотря на эти патриотические протесты, связи и влияние английских и американских коммерсантов, обогащавшихся на торговле, оказались достаточно сильными, чтобы побороть такие требования. Слишком велика была доля населения, занятого в коммерции. И только в 1774 г. Первый конгресс установил протекцию, не позволяющую импортным товарам проникать в страну. Люди были уверены, что добиться победы в войне за независимость им поможет отказ каждого члена общества от английской одежды. Что касается рабов, особенно тех, кто относился к более свободным (это африканцы, работа- ющие в портах на побережье), найдены свидетельства, что и они участвовали в приобретении потребительских товаров, в частности, часов.

Таким образом, в США, начиная с нижнего класса, представленного чернокожими рабами, до самого верхнего, выстроилась очень специфическая иерархия, в которой потребительские интенции были направлены на следующий уровень благосостояния. Ясно, что при достижении успеха, консюмеристская «планка» также смещалась вверх, создавая мотивационную основу для дальнейшего продвижения в общественной иерархии. Исследователи того времени отмечают, что в США у каждого члена общества внешняя сторона жизни обустроена лучше, чем объективное состояние дел. В целом в американском обществе выстроилась мощная статусная мотивационная структура . По сути, американцы создали ту вечно алчущую товаров консюмеристскую систему, где люди покупают вещи «на порядок» выше своих возможностей. После таких приобретений они стремятся соответствовать заданному внешнему стандарту, и в случае успеха устанавливается новый уровень потребления. Это оказалось достаточно эффективным и так появлялись предпосылки для последующего американского «гигантизма». В. Зомбарт во введении к своей работе «Почему в Соединенных Штатах нет социализма?» отмечал, что США стали обетованной землей для капитализма. А Европейские стандарты и свобода торговли – это все лишь «жалкие суррогаты». И если представить и сконструировать «идеальную страну для капиталистического развития», то с учетом размеров и свойств это будут именно США [2, c. 214].

Однако даже при такой потребительской модели до 1850 г. США не могли догнать европейцев. Этого не произошло по двум причинам. Во-первых, потребительский аппарат, включающий магазины и маркетинговые техники, которые уже были развиты в Европе, не был распространен в Америке. Во-вторых, большинство жителей в США были сельскими. Только с 1840 г. стиль и мода оказываются в фокусе внимания общества. Появляются парижские журналы мод, и лишь с середины XIX в. появляются предпосылки говорить о том, что потребление становится единым по обе стороны Атлантики. В целом, ранний консюмеризм очень специфичен, и к тому же этот вопрос признается малоизученным в западной научной мысли [6, p. 46].

Таким образом, консюмеризм на раннем модернизационном этапе представлял собой расширенную потребительскую практику, связанную с коммерционализацией всей социальной жизни в Англии, а затем и в США. Приобретению все большего количества разнообразных товаров способствовало развитие потребительского аппарата, который стал формироваться под влиянием моды и импортируемых товаров. «Потребительская революция» затронула многие аспекты общественной жизни, изменив семейные роли и характер индивидуальной идентификации. «Переход через Атлантику» является значительным шагом для консюмеризма при освоении мирового пространства, поскольку именно при заимствовании потребительской модели в США возникли предпосылки для постоянного стремления индивидов к новым, более высоким потребительским стандартам. Модель, основанная на постоянном росте уровня достатка и интенсивном потреблении, будет окончательно сформирована на позднем модернизационном этапе в конце XIX в. в США.

Список литературы Ранний модернизационный этап развития потребления

- Бродель, Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVII вв. В 3 т. Т. 2: Игры обмена/Ф. Бродель. -2-е изд. -М.: Изд-во «Весь мир», 2007. -655 с.

- Зомбарт, В. Избранные работы/В. Зом-барт. -М.: Изд. дом «Территория будущего», 2005. -343 с.

- Свендсен, Л. Философия моды/Л. Свендсен. -М.: Прогресс-традиция, 2007. -256 с.

- Bocock, R. Consumption/R. Bocock. -N.Y.: Routledge, 2006. -131 p.

- McKendrick, N. The Birth of a Consumer Society: The Commercialization of Eighteenth-Century England/N. McKendrick, J. Brewer, J. H. Plumb. -Bloomington: Indiana University Press, 1982. -345 p.

- Stearns, P. N. Consumerism in World History: The global transformation of desire/P. N. Stearns. -L.: Taylor & Francis, 2006. -164 p.