Расчет 3D-формы гиперупругого тела для моделей нелинейной теории упругости методом Ньютона

Автор: Кузьмин В.В.

Журнал: Математическая физика и компьютерное моделирование @mpcm-jvolsu

Рубрика: Моделирование, информатика и управление

Статья в выпуске: 2 т.27, 2024 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются способы расчета деформаций объектов с гиперупругими материалами в рамках нелинейной теории упругости. В статье приводится алгоритм решения данной задачи, как минимизация функционала запасенной энергии, методом Ньютона, дается его подробное описание и способы реализации. Было разработано программное обеспечение, реализующее данный метод и позволяющее производить численные эксперименты и компьютерное моделирование деформаций гиперупругих тел.

Нелинейная теория упругости, функционал запасенной энергии, тензор деформации, метод ньютона, гиперупругое тело

Короткий адрес: https://sciup.org/149146886

IDR: 149146886 | УДК: 519.615 | DOI: 10.15688/mpcm.jvolsu.2024.2.7

Текст научной статьи Расчет 3D-формы гиперупругого тела для моделей нелинейной теории упругости методом Ньютона

DOI:

В природе существует множество материалов, которые подвергаются различным деформациям. Материалы имеют разное поведение под механической нагрузкой. Так, одни (например, металлы: железо, олово, медь и другие) показывают линейно-упругое поведение до перехода в состояние плавления, после чего подвергаются неустранимой пластичной деформации перед разрушением. Хрупкие материалы — стекло, керамика показывают незначительное линейно-упругое поведение, и без пластичной деформации перед разрушением. Материалы, которые сохраняют свои упругие свойства и допускают большие нелинейные деформации, называются гиперупругими. Примером могут служить резина, разные виды полимеров, эластомеров, пена, биологические материалы и др. Они широко используются в различных отраслях, как новые технологичные материалы в строительной отрасли, или при изготовлении различных резиновых и резинометаллических деталей в машиностроении.

Перед применением материалов важно произвести численные расчеты на надежность эксплуатации, исследовать поведение при деформациях. При этом далеко не для всех материалов в литературе были опубликованы полные численные исследования.

В рамках данной статьи приводится краткий обзор основных формул нелинейной теории упругости, и дается полное описание алгоритма численного расчета деформаций гиперупругих материалов методом Ньютона. Следует также отметить, что нелинейная теория упругости освещается в работах [7; 8; 11; 12], в которых подробно описываются основные положения и теоремы, использованные в данной статье, и приводится обширная библиография. Также по данному вопросу можно отметить статьи: [1; 4; 9; 10; 13].

В ходе научной работы на основе проведенных исследований был разработан программный комплекс, реализующий нижеописанный алгоритм минимизации методом Ньютона, а также другие алгоритмы минимизации, в частности методом градиентного и координатного спуска, подробное описание которых приводится в статье [4].

1. Гиперупругость

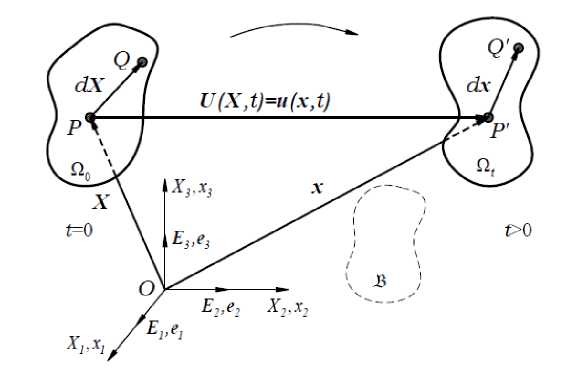

Рассмотрим некоторое сплошное тело B , которое занимает определенную область Q 0 в своем исходном, недеформированном состоянии в момент времени t = 0 (рис. 1). При этом, когда происходит смещение точек тела, например Р в Р ‘ (представленных в общем случае на рисунке 1 векторами X и х в декартовой системе координат), и Q в Q' из области Q 0 в область Q t соответственно при некотором t > 0 , то такая новая конфигурация тела Q t называется деформированной, а само изменение взаимного расположения точек тела называется деформацией.

Рис. 1. Деформация тела B

При этом мерой изменения формы в каждой точке тела при деформации является тензор второго ранга F [11]:

F (X,t) =grad X (x,t) = dx(X ,^, (1)

dX который называется градиентом деформации.

Одним из ключевых свойств объектов с гиперупругим материалом является существование для них функции запасенной энергии [8, с. 168]. Пусть в некоторой области Q , лежащей в R ” , М п — множество матриц F порядка п и Ж (x,F ) : Q х М п ^ R + — некоторая непрерывная положительная функция. Для отображения ф : Q ч R ” определим функционал Ф(ф) запасенной энергии по формуле [8; 10; 13]:

Ф(ф) = У Ж(x,Dф(x))dx.

Также предполагаем выполнение условия Липшица

| Ж(x ‘ ,F ) - Ж «F ) |< L | x ‘ — x ‘‘ \ (3)

с постоянной L > 0 , независящей от F Е М п . При этом в нелинейной теории упругости рассматривается функция Ж (x,F ) вида

Ж(x, F ) = Ж(x, | F | , Adj(F), detF), (4)

где | F | 2 = tr(FF т ) ( tr или след матрицы — сумма элементов главной диагонали); det F — определитель матрицы F , характеризующий соотношение изменения объема при деформации [11, p. 18]. И, в случае det F > 0 (тогда существует обратная матрица F ), Adj(F) = F -т detF . Также заметим, что зависимость от x могут дополнительно характеризовать внешние поля сил, например, сила тяжести.

Решение задачи поиска формы деформированного тела достигается за счет минимизации вышеуказанного функционала [10; 13]. В случае итерационного процесса минимизации функционала требуется выполнение условий на границе и условий принадлежности классу допустимых деформаций, который мы можем задать функцией М (x) Е L s (Q) , s > п — 1 , для которой справедливо условие [1; 15]

< М (x). (5)

det(^ф)

Также заметим, что для глубокого анализа, помимо моделирования ограничений, требуется представление различных численных характеристик деформированного объекта. В качестве одного из важных элементов, характеризующих деформацию, часто выступает тензор напряжения Коши σ . Одним из способов вычисления которого выступает формула, связывающая тензор напряжения Коши (напряжение в деформированном теле) и первый тензор Пиолы — Кирхгофа Р (напряжение относительно исходного состояния) [11, p. 22]:

дЖ dF’ о =(detF)-1PFт. (6)

2. Пространственная дискретизация Применим метод конечных элементов, который аналогичен для задач линейных упругих деформаций [2]. Проведем разбиение данного сплошного тела Q на п-мерные симплексы (выпуклая оболочка точек) Si, S2,..., Sm с вершинами р1 ,р2,... ,рп. Разбиение произведем методом Делоне [3; 6], в частности, разбиение производится на тетраэдры.

Заметим, что градиент деформации можно приближенно рассматривать как линейную зависимость между исходной и текущей формой. Для произвольной точки и ее бесконечно малых соседей градиент деформации можно точно аппроксимировать, используя линейное соотношение [5; 15, p. 15]

х = ф ( Х ) ^FX + b.

Тогда для каждой вершины рассмотрим аффинное отображение ф(х) = F k (х) + + b k ,х Е S k ,F k Е M n ,b k Е R n , на каждом симплексе S k ,к = 1, 2,...,т , в который входит рассматриваемая точка. Пусть q 0 , q 1 ,... ,q n — вершины симплекса S k , V j = Ф(^ j ) , для j = 0, 1,... ,п , и I — индекс рассматриваемой вершины. Тогда определим матрицу Q k , поместив в ее столбцы q j — q i ,j = I , и аналогично матрицу V k , разместив в столбцах V j — v l ,j = / . Получаем

F k = V k *Q - 1 . (8)

Заметим, что произведение V k Q — не зависит от порядка нумерации вершин симплекса S k , и соответственно однозначно определяется только множеством его вершин и значений отображений.

При этом функция запасенной энергии и ее численная аппроксимация определяются следующей формулой [4, c. 57–58]:

m m

Ф( ф ) = JqW (х, ПФ (х))^х = ^ Js Ж(х,В ф (хУ) ^ ^ Ж (x S k ,F k )IS k | , (9)

где | S k | — n -мерная мера Лебега (объем тетраэдра); x s k — геометрический центр; функция Ж (x s k ,F k ) — формула напрямую зависящая от модели выбранного гиперупругого материала, например, Муни — Ривлина, Огдена, Адамара — Грина и др.

В случае моделирования ограничений М(х) (формула 5) имеем следующую аппроксимацию ( L i — число симплексов, инцидентных вершине p i ):

|D ф (P i )\ п ^ £ v | F k | п

det(^(p i )) L i ^ det(F k ) .

P i ^s k

Тогда, имея формулу численной аппроксимации запасенной энергии, задача сводится к минимизации данного функционала Ф( ф ) .

3. Решение методом Ньютона

Рассмотрим теперь решение задачи минимизации функционала Ф( ф ) дэмпирован-ным методом Ньютона второго порядка.

Процесс расчета начинается с выбора нулевого приближения, затем последовательно выбираются вершины р 1 ,... ,р ^ , для которых и вычисляется минимум величин:

52 Ж (x, S k ,F k ) | S k | , 52 Ж (x, S k ,F k ) | S k | ,..., 52 Ж (x s k ,F k )S | . (11)

P l ^ S k P 2 ^ S k P n E S k

В общем случае метод Ньютона второго порядка определяется как приближение f (x + dx) ~ f (x) + < V f (x), dx > +- < V2 f (x)dx, dx > . (12)

Приравняв к нулю градиент квадратичной аппроксимации и решив получившееся линейное уравнение, мы получаем следующий итеративный алгоритм спуска:

x t+i = x t - a t V 2 f -1 (x t )Vf (x t ), (13)

где V 2 f(x t ) — матрица Гессе; a t E (0,1] — размер шага; Vf(x t ) — матрица Якоби функции f (x t ) — величины из формулы (11).

Рассмотрим процесс формирования матриц Q и V . Важным моментом является определение порядка, какую из какой вершины мы вычитаем при формировании столбцов матриц — будет ли он фиксирован, или зависеть от индекса рассматриваемой вершины в текущем симплексе. С одной стороны, порядок и не так важен (но он обязательно должен быть одинаков между соответствующими матрицами Q и V ), так как значение матрицы F , и в целом расчеты матриц Гессе и Якоби, не зависят от порядка. Соответственно мы можем сделать как более универсально, разместив вектора так, что, например, в последнем столбце всегда будет вектор p i — p i - 1 , а в остальных p j — р - 1 , j = I и j = I — 1 . Однако мы можем заметить следующий факт, что матрица Q , при условии одинакового порядка вершин, на протяжении итераций не меняется, как и сопутствующие величины, например обратная матрица к Q , или объем симплекса. Соответственно, в целях более высокой производительности, нет смысла пересчитывать их на каждой итерации. Стоит произвести расчеты один раз на первой итерации и запомнить. Но в этом случае матрицы Q и V мы должны для всех вершин формировать в строго определенном порядке.

Приведем псевдокод алгоритма минимизации методом Ньютона, с учетом формирования столбцов матриц Q и V , как p j — р 0 , j = 1,... ,п , и с использованием центральной разностной производной при расчете матрицы Гессе и вектора Якоби.

void Минимизации(){ расчетНеизменяемыхХарактеристик(); расчетИзменяемыхХарактеристик(); bool breakFlag = false;

while(!breakFlag)

выполнитьИтерациюМинимизации(трансфОбъект); расчетИзменяемыхХарактеристик();

if (текущееЗначениеФ < предыдущееЗначениеФ) предыдущееЗначениеФ = текущееЗначениеФ;

else трансфОбъект = трансфОбъектНаПредыдущемШаге; breakFlag = true;

}

В методе расчетНеизменяемыхХарактеристик() производится расчет матриц Q , обратной матрицы QI = Q -1 , объема S | и геометрического центра x g k .

В методе расчетИзменяемыхХарактеристик() на каждой итерации идет расчет новых матриц V и F , текущееЗначениеФ , равное значению запасенной энергии Ф (трансфОбъект) , которое рассчитывается по формуле (9).

Дальше рассмотрим псевдокод одного итерационного шага метода выполнитьИ-терациюМинимизации(трансфОбъект) и соответствующие вычисления матриц Якоби и Гессе (в методах W(matrix F) идет расчет численного значения согласно формуле выбранной модели материала):

void выполнитьИтерациюМинимизации(трансфОбъект){ for(для всех вершин pi) трансфОбъект[pindex] = трансфОбъект [pindex] – epsilon *

Гессе(pindex, шаг).обратнаяМатрица() * Якоби(pindex, шаг); } vector3D Якоби(pindex, шаг){ vector3D якоби; vector

(4 * step * step);

return гессе.Транспонированная();

}

При реализации данного алгоритма средствами языка С++ отметим, что хороший прирост к производительности показало использование библиотеки линейной алгебры Eigen, в частности для ускорения расчетов обратных матриц. Также, поскольку расчеты движений вершин в одном итерационном шаге не зависят между собой, то распараллеливание данного цикла приводит к кратному ускорению расчетов.

4. Программная реализация

В ходе научной статьи был разработан программный комплекс «Программа для расчета 3D формы упругого тела для моделей нелинейной теории упругости на основе триангуляции Делоне» на языке С++ и фреймворка Qt. Данная программа предназначена для проведения расчетов деформаций с учетом моделирования ограничений гиперупругих материалов, таких как материалы Муни — Ривлина, Огдена, Адамара — Грина, Сен-Венана — Кирхгофа, неогуковы материалы. Присутствует возможность как выбора для расчетов перечисленных материалов, с учетом введения собственных коэффициентов и возможности задания выпуклых функций в качестве дополнительных слагаемых, например, для материала Адамара — Грина, так и задание полностью своей собственной формулы материала.

Программа дает возможность визуализации с трехмерным обзором, в том числе визуализации на каждой итерации применяемых изменений при расчете деформации.

Программа позволяет как импортировать объекты для дальнейшей обработки в формате obj, так и экспортировать в obj рассчитанные результаты.

На данную программу было получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023668031.

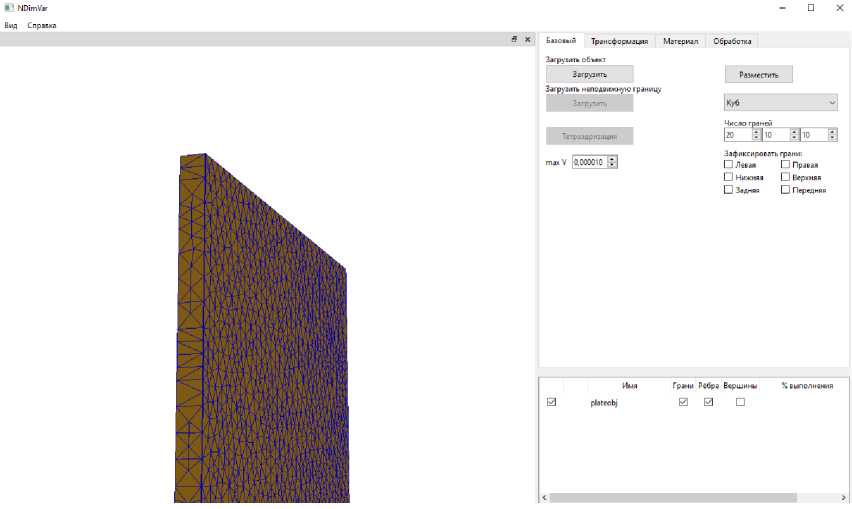

Представим демонстрацию одних из расчетов разработанной программы. Для примера возьмем пластину размером 2 х 1 х 0,1 и произведем тетраэдризацию методом Делоне, разбив ее на 29 тыс. тетраэдров (см. рис. 2). В программе тетраэдризация производится за счет использования внешней библиотеки tetgen.

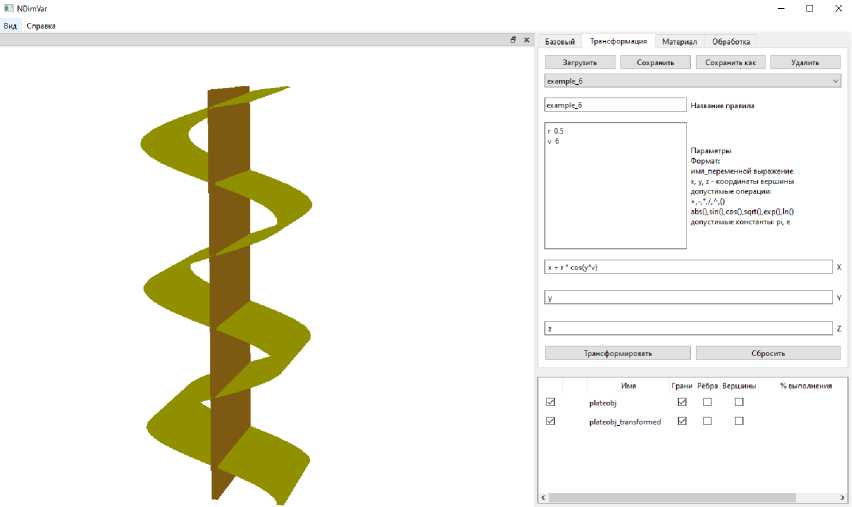

Дальше подвергнем объект с целью деформации приложению некоторых сил. В программе данная возможность пока присутствует за счет применения к объекту некоторых, введенных пользователем формул аффинных преобразований. Например, выполним для каждой координаты х данной пластины аффинное преобразование х + 0, 5cos(6y) — это послужит нам приближением деформации пластины на нулевом шаге (см. рис. 3).

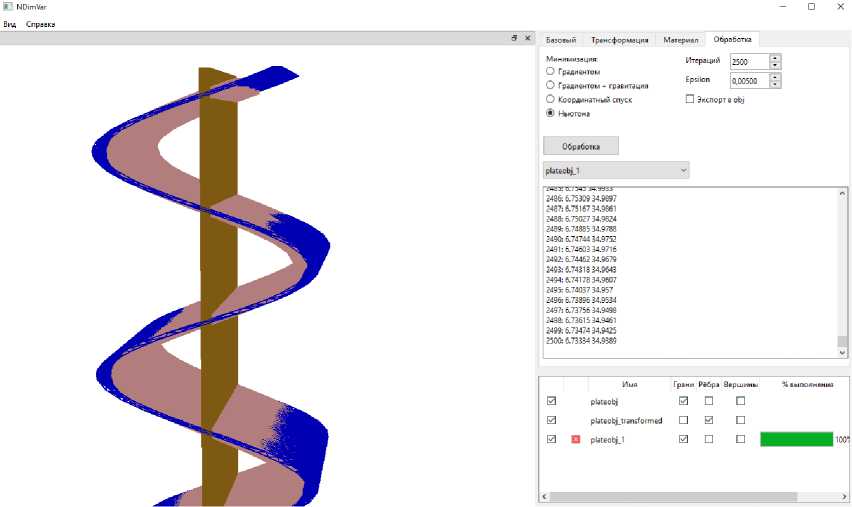

Зададим шаг = 0,001, epsilon = 0,005, и выберем для объекта материал Муни — Ривлина W(x,F ) = a\F | 2 +b | AdjF | 2 +r(detF) , установив r(detF) = 2(detF - 1) 2 — 2(a+ + 2b)ln(detF ) — 3(a + b) , со значениями параметров a = 25 , b = 0,1 , с = 2 . Применим к данному объекту с вышеперечисленными условиями минимизацию методом Ньютона в количестве 2 500 итераций. В результате получим уменьшение запасенной энергии Ф с 17,29 (на итерации 0) до 6,73 (на итерации 2 500), допустимую деформацию М , равную 34,9 на последней итерации, и визуальную демонстрацию на рисунке 4, где красным отображается результирующий объект, а синей сеткой — бывшая фигура на нулевом приближении.

Рис. 2. Вид главного окна с возможностью 3D-обзора исходного объекта с произведенной тетраэдризацией

Рис. 3. Применение к объекту с рисунка 2 внешних сил, определенных формулами вкладки Трансформация — отображение желтого объекта как нулевого приближения

Рис. 4. Применение к объекту с рисунка 3 минимизации методом Ньютона, при выбранном материале Муни — Ривлина — результат светло-красный объект, темно-синей сеткой отображается объект на нулевом приближении

Заключение

В данной статье был описан способ расчета деформаций для объектов с гиперупругими материалами. Приведен алгоритм минимизации методом Ньютона, позволяющий решить данную задачу с учетом допустимых деформаций. Также было разработано программное обеспечение, реализующее данный алгоритм и визуализирующее рассчитанные результаты для различных моделей гиперупругих материалов.

Список литературы Расчет 3D-формы гиперупругого тела для моделей нелинейной теории упругости методом Ньютона

- Водопьянов, С. К. Вариационные задачи нелинейной теории упругости в некоторых классах отображений с конечным искажением / С. К. Водопьянов, А. О. Молчанова // Доклады Академии наук. — 2015. — Т. 465, № 5. — С. 523-526. — 001: https://doi.org/10.7868/S086956521535008X

- Гловински, Р. Численное исследование вариационных неравенств / Р. Гловински, Ж.-Л. Лионс, Р. Тремольер. — М.: Мир, 1979. — 574 с.

- Делоне, Б. Н. Геометрия положительных квадратичных форм / Б. Н. Делоне // Успехи мат. наук. — 1937. — № 3. — С. 16-62.

- Клячин, В. А. Метод триангуляции для приближенного решения вариационных задач нелинейной теории упругости / В. А. Клячин, В. В. Кузьмин, Е. В. Хижнякова // Известия Иркутского государственного университета. Серия Математика. — 2023. — Т. 45. — C. 54-72. — DOI: https://doi.org/10.26516/1997-7670.2023.45.54

- Клячин, В. А. О линейных прообразах непрерывных отображений, сохраняющих ориентацию симплексов / В. А. Клячин, Н. А. Чебаненко // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 1, Математика. Физика. — 2014. — Т. 3, № 22. — C. 56-60.

- Клячин, В. А. Триангуляция Делоне многомерных поверхностей и ее аппроксима-ционные свойства / В. А. Клячин, А. А. Широкий // Изв. вузов. Математика. — 2012. — № 1. — C. 31-39. — DOI: https://doi.org/10.3103/S1066369X12010045

- Стружанов, В. В. Теория упругости: основные положения / В. В. Стружанов, Н. В. Бурмашева. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. — 204 с.

- Сьярле, Ф. Математическая теория упругости / Ф. Сьярле. — М.: Мир, 1992. — 472 с.

- A Computational Framework for Polyconvex Large Strain Elasticity for Geometrically Exact Beam Theory / R. Ortigosa, A. J. Gil, J. Bonet, Ch. Hesch // Computational Mechanics. — 2016. — Vol. 57. — P. 277-303.

- Ball, J. M. Convexity Conditions and Existence Theorems in Nonlinear Elasticity / J. M. Ball // Arch. Ration. Mech. Anal. — 1977. — Vol. 63. — P. 337-403.

- Duong, M. T. Hyperelastic Modeling and Soft-Tissue Growth Integrated with the Smoothed Finite Element Method-SFEM / M. T. Duong // RWTH Aachen University. — 2014. — P. 15-22.

- Holzapfel, G. A. Nonlinear Solid Mechanics: A Continuum Approach for Engineering / G. A. Holzapfel. — Wiley, 2007. — 207 p.

- Optimal Control of Soft Materials Using a Hausdorff Distance Functional / R. Ortigosa, J. Martinez-Frutos, C. Mora-Corral, P. Pedregal, F. Periago // SIAM Journal on Control and Optimization. — 2021. — Vol. 59, № 1. — P. 393-416. — DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25255.50084

- Tiantian, L. Towards Real-Time Simulation of Hyperelastic Materials / L. Tiantian. — Pennsylvania: University of Pennsylvania, 2018. — 90 p.

- Vodopyanov, S. K. Injectivity Almost Everywhere and Mappings with Finite Distortion in Nonlinear Elasticity / S. K. Vodopyanov, A. Molchanova // Calculus of Variations and PDE. — 2020. — Vol. 59. — Article ID: 17. — DOI: https://doi.org/10.1007/s00526-019-1671-4