Раскопки городища Усть-Логатка-60 в 2022 году: предварительные итоги

Автор: Корусенко М.А., Герасимов Ю.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены предварительные результаты изучения городища у д. Усть-Логатка в Крутинском р-не Омской обл. Памятник был известен краеведам с 1920-х гг., но до настоящего времени раскопками не изучался. В 2022 г. авторами статьи было исследовано одно жилище, прилегающее пространство и объекты хозяйственной инфраструктуры поселения. В статье дано описание исследованных комплексов и собранной коллекции, на основании которой определена датировка и культурная принадлежность городища. Городище расположено на высокой озерной террасе, защищено замкнутой системой фортификации, включающей ров и вал. Раскопанное жилище представлено котлованом овальной формы глубиной до 0,5 м, оставшимся от полуземлянки каркасно-столбового типа. Собранная коллекция включает фрагменты керамических сосудов, обломки костяных изделий, осколки костей животных. Керамика включает две культурно-хронологические группы: сузгунская эпохи поздней бронзы и потчевашская раннего Средневековья. Наличие сузгуского слоя объясняется тем, что более позднее городище основано на месте, которое ранее занимало поселение бронзового века. На основании изучения собранной коллекции и сравнительного анализа конструктивных особенностей построек, городище может быть датировано периодом VII-VIII вв. и отнесено к потчевашской культуре. Городище Усть-Логатка-60 является ценным источником информации по изучению сложных этнокультурных и политических процессов, происходивших в лесостепи в период раннего Средневековья. Полученные данные будут использованы при дальнейшей разработке темы этнографо-археологических комплексов, направленной на исследование этнической истории и культуры аборигенного населения Западной Сибири.

Археологические памятники, городища, омское прииртышье, раннее средневековье, потчевашская культура, этнографо-археологические комплексы западной сибири

Короткий адрес: https://sciup.org/145146618

IDR: 145146618 | УДК: 904.5 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0660-0667

Текст научной статьи Раскопки городища Усть-Логатка-60 в 2022 году: предварительные итоги

В полевом сезоне 2022 г. авторами статьи проведены раскопки городища Усть-Логатка-60, расположенного в Крутинском р-не Омской обл. Крутинский р-н относится к лесостепной зоне Омского Прииртышья, восточную его часть занимает система крупнейших в регионе Крутинских озер, образующих своеобразный географо-топографический ландшафт, заселявшийся человеком с эпохи неолита. На территории района в настоящее время известно более 200 памятников археологии различных эпох, в основном, поселений, но раскопками изучены единицы. Рельеф территории представлен сочетанием заболоченных или занятых озерными котловинами понижений и невысоких грив, склоны которых образуют террасы рек или берега озер, к которым и приурочены археологические объекты. Целью настоящей работы является введение в научный оборот новых данных и оценка эвристического потенциала полученных материалов.

Первые сведения о наличии археологических памятников в окрестностях д. Усть-Логатка были получены сотрудницей Западно-Сибирского краевого музея, этнографом Т.И. Мыльниковой, которая в 1929 г. передала в фонды музея небольшие коллекции артефактов, собранных близ деревни. Сегодня эти материалы хранятся в археологиче ском фонде Омского государственного историко-краеведческого музея как сборы со стоянок Усть-Логатка I (коллекция ОМК4448, 101 ед. хранения, включает фрагменты керамики, орнаментированные резными линиями, насечками, округлыми ямками, «жемчужинами», оттисками гребенчатого штампа), Усть-Логатка II (коллекция ОМК-4449, 19 ед. хранения, включает фрагменты керамики, орнаментированные насечками, округлыми ямками, оттисками гребенчатого штампа, обломок точильного камня, обломки ко стей животных) и кургана Усть-Логатка (коллекция ОМК-4431, 8 ед. хранения, включает фрагменты толстостенной неорнаментированной керамики), раскопанного местными крестьянами [Коников, в печати, с. 218– 219]. В 1958 г. А.Ф. Палашенковым открыто и предварительно обследовано городище Усть-Логатка на восточном берегу оз. Ачикуль. В 1994 г. памятник был обследован отрядом Среднеиртышской архео-логиче ской экспедиции Омского государственного университета под руководством А.Я. Труфанова. Был снят инструментальный план памятника, уточнено описание, зафиксированы нарушения в виде траншеи в центре площадки городища; при ее осмотре было собрано 198 фрагментов керамики, из которых орна- ментирован 61 (в том числе – 26 венчиков), и лощило на фрагменте керамики. Подавляющая часть собранной коллекции относится к потчевашской культуре раннего Средневековья, некоторые из орнаментированных фрагментов принадлежат сузгунской культуре поздней бронзы. Такая же керамика собрана при осмотре пашни на прилегающей территории, из чего был сделан вывод о том, что городище расположено на территории поселения развитой бронзы, но в результате многолетней распашки полностью утратило визуальные признаки. Городище, на основании морфологических признаков и подъемного материала, отнесено к потчевашской культуре раннего Средневековья, а поселение, получившее наименование «Усть-Логатка-59», к сузгунской эпохи поздней бронзы [Труфанов, 1994]. В 2000 г. городище осмотрел сотрудник ОГИК музея А.В. Матвеев, собрав 48 фрагментов керамики, которые в фондах музея были разделены по культурно-хронологическому признаку на две коллекции: ОКМ-13880 и ОМК-13889. Таким образом, до настоящего времени раскопки на памятнике не производились.

Потчевашские комплексы в Омском Прииртышье расположены, в подавляющем большинстве, в южнотаежной зоне, в лесостепи они немногочисленны, а в степных регионах их известны единицы [Коников, 2007, с. 41–51]. Распространение памятников потче-вашской культуры, носители которой генетически связаны с таежным населением раннего железного века, в южных районах отражает процесс экспансии северного населения на опустевшие пространства степи, где они столкнулись с тюркоязычными кочевниками. Городища, известные в Барабе и Прииртышской лесостепи, отражают противостояние двух культурных миров, которое на несколько столетий определило политическую и этнокультурную ситуацию в регионе. Указанное обстоятельство определяет актуальность изучения подобных объектов.

Городище Усть-Логатка-60 расположено на западной кромке Афанасьевой гривы, южный склон которой образует северный контур долины р. Оша, западный – восточную террасу оз. Ачикуль, северный и южный спускаются в заболоченные понижения. Коренная терраса озера вытянута в направлении Ю–С с небольшим склонением к востоку, ее высота достигает 3 м, крутой склон хорошо задернован, покрыт луговым травостоем. Ниже расположена широкая, до 200 м, полоса заливного луга на первой ступени террасы, полого понижающаяся к заболоченной, заросшей камышом озерной пойме. Окружающая поверхность гривы распахивалась до начала 2000-х гг., в настоящее время брошенная пашня задерновалась, на ней стала формироваться луговина, появился подрост березы. На бровке террасы, прямо в центре западного фаса городища, растет одинокая береза. В 45 м к северу от северного фаса городища склон террасы занят березовым колком.

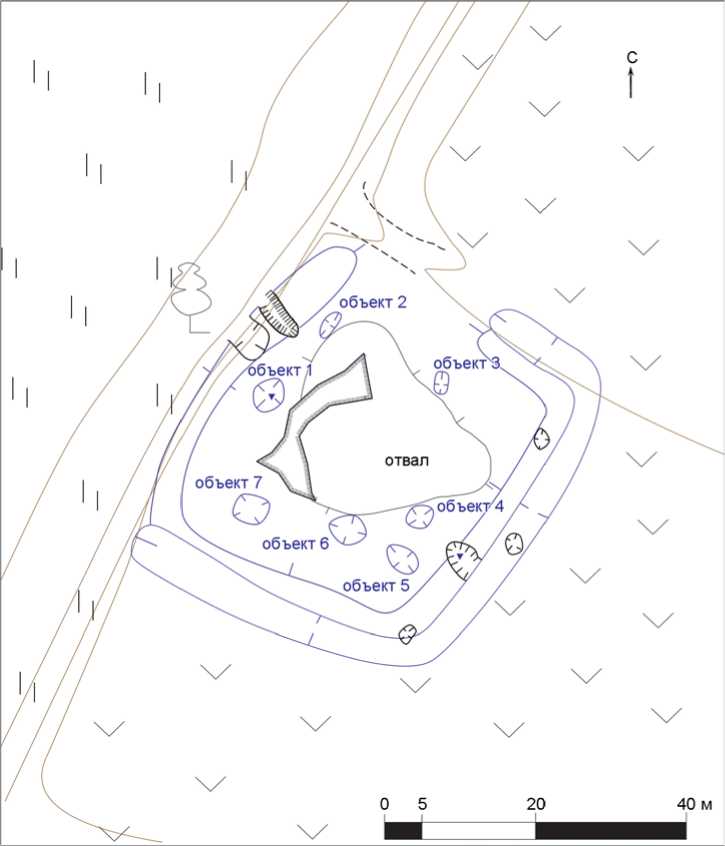

Городище представляет собой площадку подпрямоугольных очертаний, размером 35 × 40 м, имеет замкнутую систему укреплений, западный фас которой приурочен к крутому склону Афанасьевой гривы. Фортификация южного, восточного и северного фасов включает ров шириной до 5 м и глубиной до 0,65 м V-образного профиля и вал шириной до 3,5 м и высотой до 0,9 над уровнем современной поверхности. Укрепление западного фаса включает только вал, внешний скат которого переходит в эскарпированный склон террасы. Отметим также, что площадка городища возвышается до 0,4 м над уровнем окружающей поверхности. Проход на городище, описанный

А.Я. Труфановым, располагался в северном контуре укреплений, но при осмотре в 2022 г. установлено, что западная часть рва и вала северного фаса, как и проход на городище, разрушены землеройной техникой при сооружении спуска в пойму. Для трассирования спуска использован ров, частично засыпанный валом, в результате чего образовался относительно ровный скат. На валах городища зафиксированы несколько современных округлых рытвин глубиной до 1 м, которые использовались в качестве укрытий («заси-док») охотниками на водоплавающую дичь (рис. 1). Центральная зона городища прорезана Г-образной траншеей размером 19 × 9 м, шириной до 3 м и глубиной до 1,6 м, зафиксированной А.Я. Труфановым еще в 1994 г. Она представляет собой остатки котлована пробного грунтозабора, заложенного в поисках сырья для нужд кирпичного производства, организованного в д. Усть-Логатка в 1970-х гг. Качество полученной глины оказалось неудовлетворительным, что спасло памятник от полного уничтожения. Отвал почвенно-

Рис. 1. Городище Усть-Логатка-60, инструментальный план.

Характеристика западин городища Усть-Логатка-60

|

№ п/п |

Морфометрические характеристики |

Примечание |

|

1 |

Овальная, 8 × 10 м, глубина 0,21 м |

поверхность хорошо задернована, юго-восточный контур искажен следами тяжелой колесной техники |

|

2 |

Овальная, 8 × 3 м, глубина 0,25 м |

поверхность хорошо задернована, восточный контур искажен отвалом |

|

3 |

Овальная, 4 × 4,5 м глубина 0,24 м |

поверхность хорошо задернована, южный контур искажен отвалом |

|

4 |

Овальная,7,5 × 6 м, глубина 0,18 м, |

поверхность хорошо задернована |

|

5 |

Эллипсоидная, 9,5 × 5,5 м, глубина 0,24 м, |

поверхность хорошо задернована |

|

6 |

Округлая, 9,7 × 8,7 м, глубина 0,2 м, |

поверхность хорошо задернована |

|

7 |

Прямоугольник со скругленными углами, 9 × 7,5 м, глубина 0,18 м |

поверхность хорошо задернована, северный борт искажен следами тяжелой техники |

дернового слоя был рассыпан на площадке городища к северо-востоку от котлована, исказив поверхность и контуры выраженных в микрорельефе объектов. Западнее и южнее траншеи заметны следы колес строительной техники.

Наши работы на памятнике в 2022 г. преследовали несколько основных целей: уточнить атрибуцию памятника, получить материал для сравнительного анализа с данными, известными для памятников таежной зоны, установить характер и степень нарушений культурного слоя памятника в результате хозяйственной деятельности человека и предотвратить дальнейшее его разрушение в результате уже естественных процессов. На первом этапе работ была выполнена инструментальная съемка памятника и ландшафтной ситуации, в ходе которой были выявлены западины, уточнены размеры, местоположение и конфигурация повреждений.

Внутри укрепленной площадки прослежены семь западин, расположенных по кругу вдоль внутреннего ската вала; характеристики объектов представлены в таблице. При осмотре стенок котлована был собран подъемный материал: около полутора тысяч фрагментов керамики, осколки костей животный, обломки костяных изделий, поэтому решено было выполнить зачистку карьера. Расчищенная траншея достигла глубины 3,4 м, на дне и по стенкам были обнаружены следы ковша экскаватора. Стратиграфические наблюдения позволили зафиксировать котлованы как минимум трех жилищ, не читаемых на поверхности, одно из которых, судя по находкам и конфигурации, следует отнести к сузгунской культуре. В южной части траншея рассекла одно сооружение, полностью уничтожив его центральную часть; именно этот участок было решено выбрать для изучения.

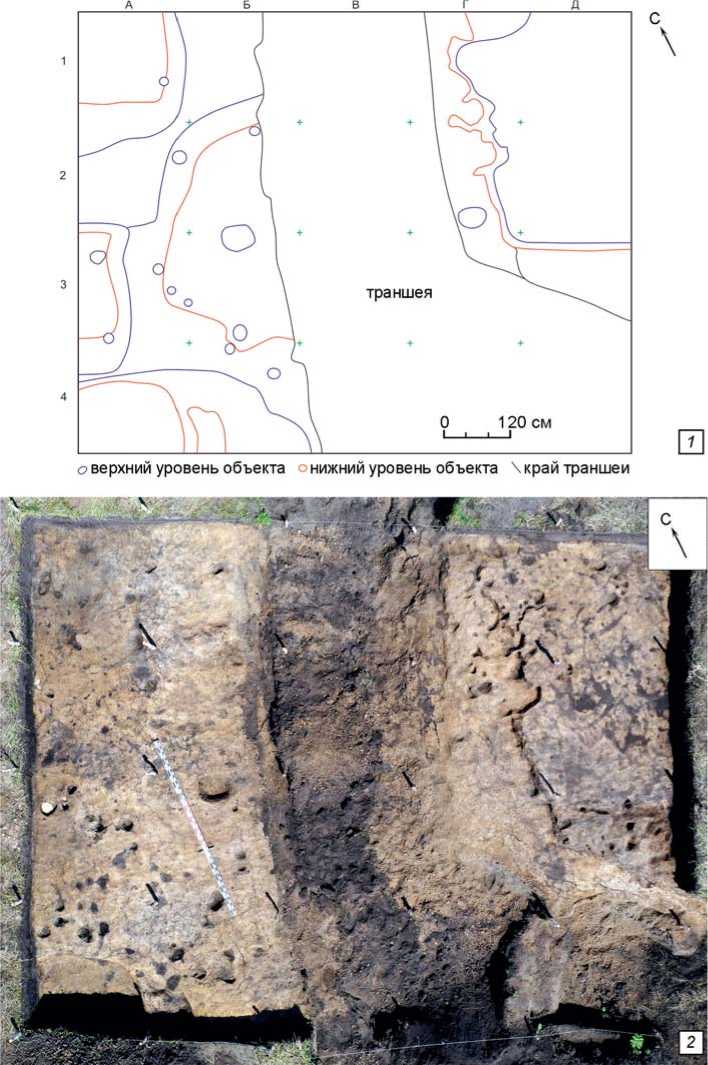

Прямоугольный раскоп размером 8 × 10 м, был приурочен к юго-западному изгибу траншеи, включая ее примыкающие участки, таким образом, чтобы охватить как зафиксированные контуры строения, так и прилегающую территорию. Глубина вскрытия составила 0,3–0,4 м, культурный слой представлен темно-серым гумусом, материк – желтым суглинком.

Находки на первом горизонте встречались на всей площади раскопа, максимальная концентрация отмечается в его юго-западном секторе, на втором горизонте количество находок снижается, но пропорциональность в распределении сохраняется.

Раскопом исследован котлован жилища, около половины площади которого уничтожено траншеей, и прилегающая территория, включая хозяйственный объект. Западный контур сохранившейся части имеет округлые очертания, северо-восточный сегмент – подтрапециевидные, глубина в материке составляет 0,11–0,30 м, во сточная и северная стенки крутые, юго-западная – пологая. По контуру западной границы котлована прослежены округлые ямки диаметром 12–15 см и глубиной в материке до 10 см, которые по морфологии и планиграфии интерпретированы нами как столбовые. Близкие по конфигурации объекты отмечены и у восточной стенки, но полной уверенности в их идентичности нет из-за сильной ис-сеченности норами грызунов. В центральной части у западной стены котлована отмечена овальная яма размером 0,5 × 0,7 м, глубиной до 0,1 м, с отвесными стенками и плоским дном, вероятно, след опорного столба. Еще один аналогичный объект, размерами 0,4 × 0,6 м и глубиной до 0,06 м, зафиксирован в восточной части котлована. Ближе к центру западной части котлована прослежены остатки очага открытой конструкции в виде пятна прокаленной глины размером 0,5 × 0,3 м, с золистыми включениями и мелкими угольками. На дне котлована зафиксирован слой плотного суглинка темно-серого цвета толщиной до 3 см, маркирующий пол жилища. В югозападном углу раскопа расчищен сегмент округлой ямы глубиной до 0,5 м в материке, при выборке заполнения которой отмечена аномально высокая для раскопа концентрация находок – фрагментов керамики и осколков ко стей (рис. 2).

Прослеженные элементы позволяют сделать некоторые предположения об особенностях конструкции сооружения, а также организации жизненного пространства городища. Для возведения строения был вскрыт котлован округлых очертаний, размером при-

верхний уровень объекта нижний уровень объекта \ край траншеи траншея

120 см

Рис. 2 . Городище Усть-Логатка-60, план и аэрофотоснимок расположения объектов в раскопе 2022 г.

мерно 5,5 × 6 м, глубиной до 0,5 м с учетом толщины почвенного слоя, с коридорообразным выходом в северо-восточной части. В центральной части котлована были установлены опорные столбы с заглублением в материк, на которые, вероятно, опиралась рама крыши сооружения; ямы от двух из них прослежены в раскопе. Вдоль контура котлована располагались более тонкие столбики, которые образовывали каркас стен строения, возможно, наклонные, опиравшиеся на раму крыши, пространство между которыми, видимо, заполнялось жердями и плахами, не заглублявшими- ся в материк, и, возможно, перекрывалось пластинами бересты. В центре строения, напротив входа, располагался очаг открытого типа на обмазанной глиной площадке. Исследованное строение, на наш взгляд, следует интерпретировать как жилое помещение, исходя из его размеров, планиграфии, наличия очага и зафиксированных особенностей конструкции. Интересно отметить, что в заполнении котлована находки малочисленны, но за его задней стенкой, юго-западнее котлована, открыт сектор ямы с отвесными стенками, ровным дном и глубиной в материке до 0,5 м, что, с учетом почвенного слоя, дает глубину до 1 м от поверхности. В заполнении ямы и в непосредственной близости к ней собрано более тысячи фрагментов керамики, большая часть которой относится к пот-чевашскоцй культуре, и осколков костей животных. Такая концентрация позволяет предполагать целенаправленную аккумуляцию бытового мусора в определенном месте и рассматривать упомянутый объект как хозяйственную яму.

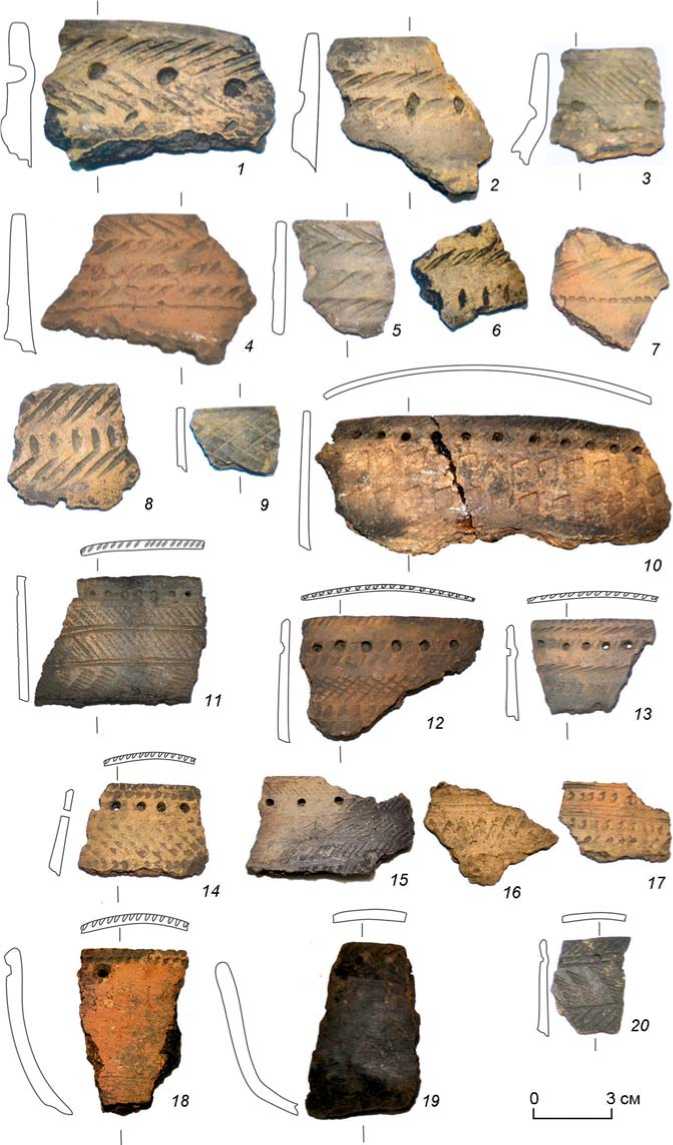

Кроме описанного жилища, в северо-западном углу раскопа прослежен котлован еще одной, вероятно, ана- ченной коллекции. Собранные венчики принадлежат не менее чем двумстам сосудам, подавляющее большинство из которых горшковидные, с округлым дном, но встречаются и чаши, возможно, с плоским дном (рис. 3, 10–20). По форме верхней части сосуда можно выделить несколько типов.

Тип 1 – сосуды с высокой прямой шейкой, выраженными плечиками, резким переходом в тулово, изделия этого типа составляет до 72 % от общего ко-личе ства находок потчевашской керамики (рис. 3, 10–13, 20 ).

логичной постройки, контуры которой читались на поверхности как объект 1 (рис. 1).

Всего в раскопе получено более 5 000 фрагментов керамики, из которых орнаментировано ок. 2 000 единиц. По орнаментации собранная коллекция может быть разделена на две культурно-хронологических группы: к сузгунской можно отнести ок. 35 % материала, остальная принадлежит потчевашской культуре. В настоящей ст атье мы не будем характеризовать сузгунскую керамику, отметим лишь, что практически вся она относится к группе с «монотонной» орнаментацией, фрагменты с геометрическим орнаментом единичны. Морфологически сосуды относятся к типу плоскодонных широкогорлых горшковидных с закругленным срезом венчика, слабовыпуклыми плечиками и слабой профилировкой шейки (рис. 3, 1–9 ). Керамика подобного облика хорошо известна на сузгунских памятниках южно-таежной зоны Омского Прииртышья [Археологические…, 2011, с. 70].

Изучение потчевашской керамики раскопа пока не завершено, но полученные данные позволяют наметить устойчивые характеристики полу-

Рис. 3. Городище Усть-Логатка-60.

1–9 – керамика сузгунской культуры: 1–5, 9 – венчики сосудов, 6–8 – фрагменты стенок сосудов; 10–20 – керамика потчевашской культуры: 10–14, 20 – венчики сосудов, 15–17 – стенки сосудов, 18–19 – фрагменты чаш.

Тип 2 – сосуды с шейкой, наклоненной внутрь, плавно переходящей в тулово, их количество достигает 20 % (рис. 3, 14 ).

Тип 3 – чашевидные сосуды с загнутым внутрь венчиком и плавным переходом от горловины к туло-ву, доля этого типа составляет 8 %; к этой группе принадлежит, как минимум, один сосуд с плоским дном (рис. 3, 18–19 ).

Орнаментировались, как правило, шейка и плечики сосудов, фрагментов тулова с элементами орнамента не встречено. Для орнаментации сосудов характерно безусловное преобладание гребенчатой техники. Мотивы достаточно однообразны: под венчиком расположены один или два пояска наклонных оттисков мелкозубого гребенчатого штампа, под которыми, а иногда поверх них, располагается ряд округлых ямок. Шейка нередко оформлена рядом желобков, прочерченных гребенкой, либо так же рядами наклонных оттисков гребенки; подобным же образом подчеркнут переход к плечикам. Плечики орнаментированы либо диагональными лентами, либо треугольными фестонами из оттисков гребенчатого штампа. Описанный орнамент характерен для 87 % сосудов; более 12 % орнаментированы только пояском ямок, иногда дополненных рядом оттисков наклонного гребенчатого штампа, встречены единичные фрагменты венчиков, полностью лишенные орнамента. Гребенчатая техника характерна более чем для 90 % орнаментированных сосудов, использование фигурного ромбического глазчатого штампа зафиксировано на 3 % фрагментов, при этом мотивы орнамента не менялись. Кроме того, в коллекции присутствуют обломки костяной ложки, кочедыков, каменных оселков.

Ближайшими аналогичными памятниками являются городища Калугино V, лежащее на юго-западной террасе оз. Тенис, и Новокарасук VI на южном берегу оз. Калыкуль; оба представляют собой одноплощадочные городища, приуроченные к склонам озерных террас, на первом сохранилась одна западина, второе сильно повреждено в результате распашки. Ни один из этих памятников не раскапывался, их атрибуция выполнена на основании сборов подъемного материала. Памятники такого типа известны и в Барабин-ской лесостепи, где они приурочены к высоким речным террасам. Раскопанные в разные годы и в разной степени городища Бурундуково-4, Преображенка-1 и Туруновка-1 дали материалы, весьма близкие полученным нами, что позволяет рассматривать указанные комплексы как единый культурно-хронологический горизонт, характеризующий определенный этап в развитии потчевашской культуры. Датировку памятника на основании характеристики керамического комплекса мы полагаем в пределах конца VII – VIII в. н.э., что коррелирует с данными по Барабинской лесостепи [Бараба…, 1988, с. 124].

Городище Усть-Логатка-60 отражает миграционные процессы раннего Средневековья в Западной

Сибири, которые привели к серьезным изменениям этнокультурной ситуации в регионе и стали основой формирования этнографической карты современности.

Падение Тюркского каганата в начале VII в. ослабило позиции кочевников в Прииртышской лесостепи, чем воспользовались носители потчевашской культуры. Новая волна мигрантов с севера, двигаясь по Иртышу и его притокам, освоила обширные пространства Ишимо-Иртышской лесостепи и Барабы. Движение по Иртышу маркировано такими памятниками, как городища Мурлинское I, Саратово II, по Таре – городище Алексеевка XLV, поселение Чепля-рово XXVI, по Оше – городища Старосолдатское I, Новокарасук VI, поселения Солдатка I, Пушкарево II, Савиново I, Усть-Логатка L, курганный могильник Калачики II. На Оми памятники потчевашской культуры представлены городищами Ростовка I, Бурундуково-4, Преображенка-1, Туруновка-1; поселениями Борки I, Корниловка I, Сыропятское II.

После возникновения Второго Тюркского каганата на рубеже VII–VIII вв. давление с юга возросло, и таежники постепенно стали отходить на север, остановившись на рубежах Оши – Тары. Именно этот этап маркирует городище Усть-Логатка-60, игравшее, вероятно, роль форпоста таежного мира на фронтире лесостепи. В пользу такой интерпретации функционала изучаемого памятника могут свидетельствовать ландшафтные особенности его местоположения. Межгривное понижение севернее памятника занято березовым лесом, восточнее сектор обзора ограничивается повышением Афанасьевой гривы, западная зона выходит на зеркало воды оз. Ачикуль. Максимально открыт для обзора юг-юго-восточный сектор, где открывается панорама долины р. Оша и обширных пространств на ее юго-восточном берегу. Возможно, описанная ориентация городища связана с тем, что именно с юга, из лесостепных пространств, предполагался приход тех, от кого следовало защищаться. В то же время не исключено, что исследованное городище, как и расположенные поблизости комплексы, выполняли роль пунктов, контролирующих ограниченную территорию, занятую родоплеменными группами. В пользу этой гипотезы может свидетельствовать то обстоятельство, что на гривах известны поселения той же культуры, обнаруженные по малочисленным, зачастую единичным фрагментам керамики. Продолжение исследований позволит уточнить роль и место подобных памятников в развитии потчевашской культуры, а также их связь с бурными военно-политическими событиями раннего Средневековья на юге Западной Сибири.

Исследование выполнено по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0002 «Население Сибири и Северно- го Казахстана: социокультурные процессы и трансляция культурного наследия».

Список литературы Раскопки городища Усть-Логатка-60 в 2022 году: предварительные итоги

- Археологические микрорайоны Западной Сибири: теория и практика исследований / С.Ф. Татауров, Л.В. Татаурова, С.С. Тихонов, О.С. Шерстобитова, М.А. Гаркуша. -Омск: Наука, 2011. - 196 с. EDN: QMOBFL

- Бараба в тюркское время / В.И. Молодин, Д.Г. Савинов, В.С. Елагин, В.И. Соболев, Н.В. Полосьмак, Е.А. Сидоров, А.И. Соловьев, А.П. Бородовский, А.В. Новиков, А.Р. Ким, Т.А. Чикишева, П.И. Беланов. - Новосибирск: Наука, 1988. - 176 с. EDN: SEUUYD

- Коников Б. А. Омское Прииртышье в раннем и развитом Средневековье. - Омск: Изд-во Омск. гос. пед. ун-та; Наука, 2007. - 466 с.

- Коников Б.А. Археологические коллекции ОГИК музея. Каталог, (в печати).

- Труфанов А.Я. Отчет о работах в Крутинском, Тюкалинском и Большереченском районах Омской области в 1994 г. // Архив МАЭ ОмГУ Ф. II. Д. 95-1.