Раскопки Лавского селища близ Ельца

Автор: Н.А. Тропин

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Публикации

Статья в выпуске: 214, 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/143183877

IDR: 143183877

Текст статьи Раскопки Лавского селища близ Ельца

РАСКОПКИ ЛАВСКОГО СЕЛИЩА БЛИЗ ЕЛЬЦА1

В последние десятилетия в славянской археологии Верхнего Подонья сложилось прочное убеждение в том, что жизнь на основной массе раннесредневековых поселений прекращается в конце X в. (Москаленко, 1981. С. 106-107). Лишь на поселениях по р. Воронеж славяне проживали дольше и покинули эту территорию в первой половине XI в. (Винников, 1995. С. 123). Заселение же ее древнерусским населением исследователи относят ко времени не раннее второй половины XII в., полагая, что в основном оно произошло в конце этого столетия (Гоняный, Зайцев, 1990. С. 149; Пряхин, Цыбин, 1991. С. 94; 1996. С. 41; Цыбин, 1987. С. 12). Данные, которые отражали бы преемственность развития материальной культуры славян в древ- нерусскую эпоху, отсутствовали. Однако же в этот период археологические исследования обнаружили свидетельства, которые заставляют более пристально посмотреть на изучение этого вопроса. Речь идет о трех памятниках на территории Верхнего Подонья: Дубиковском городище, селище Казинка, IV Белогорском могильнике (рис. 1, врезка). На Дубиковском городище на р. Красивая Меча найдены немногочисленные находки раннегончарной керамики в слое вместе с лепной, славянской и гончарной посудой (Разуваев, 1987). На селище Казинка встречена керамика с подтреугольным краем венчика (0,6%), датируемая второй половиной XI - началом XII в. (Тропин, 2000. С. 97-99, 102). В окрестностях г. Воронежа на IV Белогорском могильнике раскопаны подкурганные захоронения, совершенные по христианскому обряду. Исследователем - руководителем раскопок Ю.Д. Разуваевым они датируются концом X - началом XII в. (Разуваев, Гришин, 1999. С. 154). Сказанное, как и другие свидетельства, позволили сформулировать гипотезу о факте доживания славян на этой территории до конца XI в., а появление древнерусского населения датировать временем до середины XII в. (Пряхин, 1995. С. 188; Тропин, 1999. С. 54, 59).

Наиболее значимые находки для решения этого вопроса были получены в результате раскопок на селище Лавского археологического комплекса, которое исследуется с 1991 г. совместной экспедицией Елецкого и Воронежского университетов. Памятник расположен на левом берегу р. Быстрая Сосна, на юго-западной окраине г. Ельца (Липецкая обл.) в 7 км от его исторического центра. Комплекс датируется древнерусским временем, XI-X1V вв. Кроме того, здесь представлены данные поселка городецкой культуры раннего железного века, единичные находки эпохи мезолита и середины I тыс. н.э.

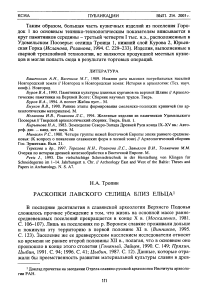

Памятник состоит из городища площадью 1,2 га и неукрепленного селища-посада площадью до 25 га (рис. 1). Площадка городища укреплена рвом и валом, возвышаясь более чем на 20 м над уровнем реки. Современный вид укреплений представлен невысоким, до 1,2 м, уплощенным валом и рвом глубиной 0,5 м.

Рядом с городищем, отделенным балкой, находится селище-посад. Судя по подъемному материалу, оно имело дворово-усадебную застройку, уличную (линейно-поперечную) планировку. На селище заложены два раскопа. Культурный слой в значительной степени распахан и составляет 0,3-0,8 м в глубину. В пределах раскопа 1 (629 кв. м) изучен хозяйственный двор площадью 300-350 кв. м. Он состоял из погребов, амбаров, овина. В раскопе 2 (более 1700 кв. м) исследованы остатки двух усадеб. Одна из них - усадьба “А”, датируемая XI - первой половиной XII в., интересует нас в большей степени. Она примыкает к краю оврага и расположена в непосредственной близости от городища. Усадьба маркируется системой столбовых ям и канавкой с характерным зольным заполнением. Вероятнее считать, что ограждение было плетневое. Столбовые ямы отчетливо фиксируют ее северную границу на протяжении 27 м. Канавка ограничивает усадьбу с южной стороны. Ее длина -17 м, ширина - 0,4-0,7 м, глубина - 0,07-0,14 м. Чуть южнее построй-

Рис. 1. План Лавского археологического комплекса: а - скопление находок; б - граница селища - посадка; в - раскопы

На врезке: / - Дубиковское городище; 2 - Лавский археологический комплекс; 3 - селище Казинка;

4 - IV Белогорский могильник

5. КСИА-214

ИЗ

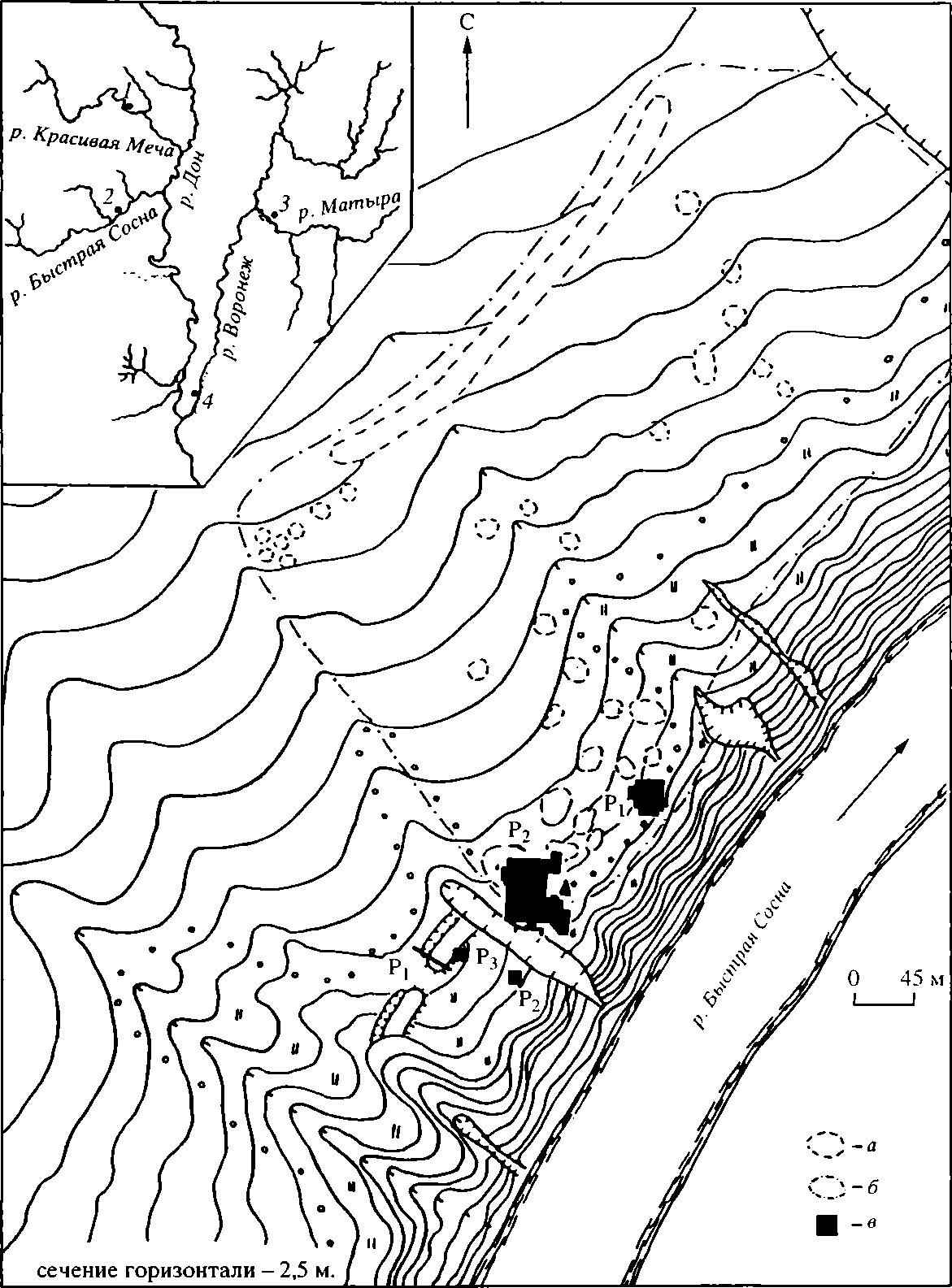

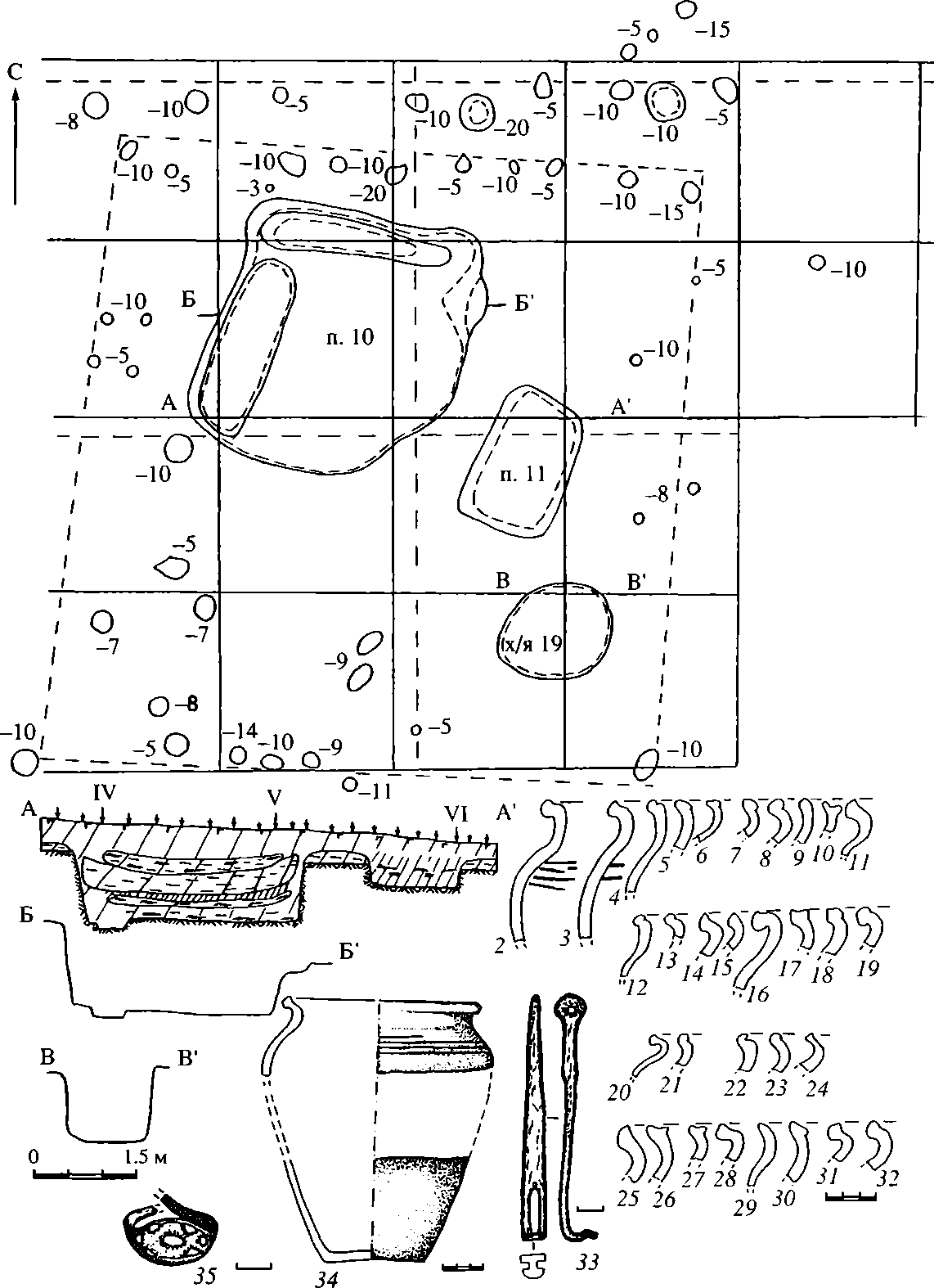

Рис. 2. План усадьбы “А” Лавского селища - посада ки 12 зафиксировано продолжение канавки. Усадьба имела вид прямоугольника, вытянутого вдоль балки. Размеры ее - 27 х 10 м. Она состоит из полу-земляночного жилища (постройка 4), двух погребов (постройки 10, 12), трех хозяйственных ям (11, 19, 25) (рис. 2).

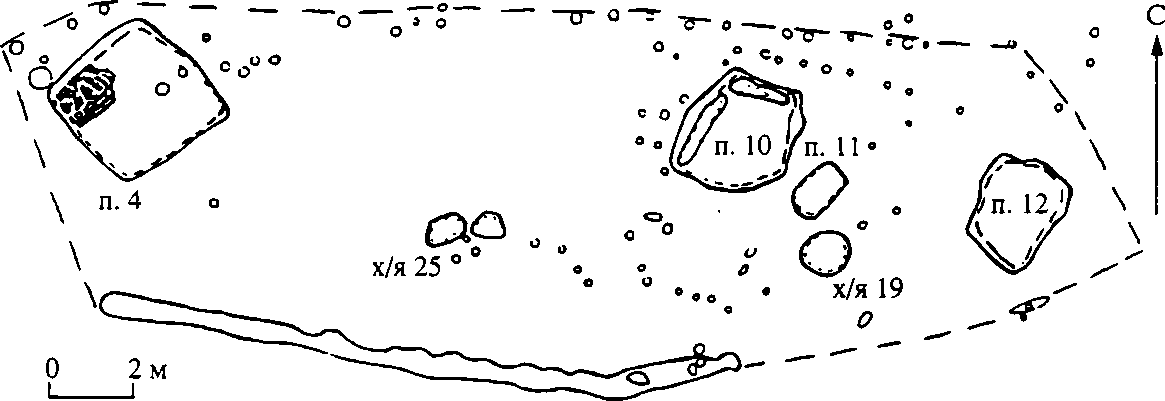

У постройки 4 подквадратная форма, ее размеры - 3,6 х 3,55 м. Она углублена в материк на 0,15-0,38 м. Жилище, очевидно, имело срубную конструкцию, ориентировано углами по странам света. Восточный угол его оказался перекрыт более поздним погребом (постройка усадьбы “Б”) (рис. 3,7).

В западном углу расчищена печь-каменка размерами 1,3 х 1,45 м и высотой 0,7 м от своего основания. Устьем она ориентирована по линии 3-В. Печь сооружена в материковом углублении до 0,01 м, повторяющем контур отопительного устройства. Она сложена из камней различных размеров. Наиболее крупные камни в виде подквадратного плиточного известняка конструктивно обрамляли печь. Под печи выложен мелким известняком. Зафиксированы следы его ремонта.

Заполнение постройки представляло осветленный слой земли, перемешанный с крошкой обожженной глины. В верхнем заполнении постройки найдено 12 венчиков от разных сосудов (рис. 3, 2-13), фрагменты костяной рукояти ножа из трубчатой кости (рис. 3, 14), зонной расписной бусины из стекла византийского производства (рис. 3, 16). Возможно, что часть находок, к примеру браслет из стекла голубого цвета (рис. 3, 15), не связана с данной постройкой и попала в ее верхний слой в связи с частичным перекрытием ее постройкой 3. В нижней части заполнения обнаружены мелкие фрагменты от стенок гончарных сосудов (рис. 3, 17-18), один фрагмент стенки от лепного горшка. На полу у печи расчищен развал целого лепного сосуда (рис. 3, 20). Фрагменты трех лепных сосудов были собраны также при расчистке запечного пространства в западном углу постройки. Венчик одного из сосудов украшен веревочным штампом (рис. 3, 19). На печи обнаружен фрагмент лепного днища.

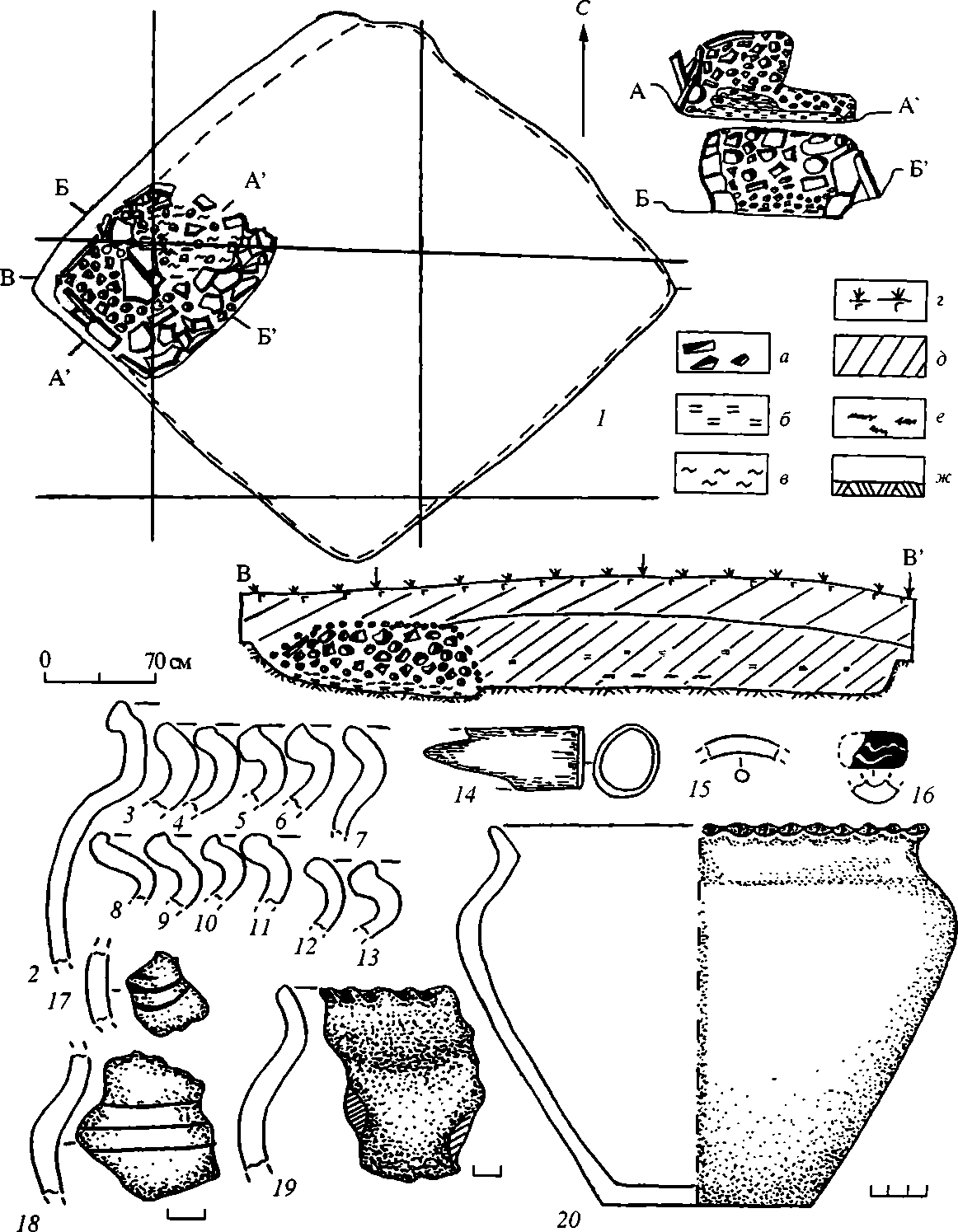

Другие сооружения усадьбы являются хозяйственными постройками. Постройка 10 имела подквадратную форму. Ее размеры - 2,8 х 3 м. Она уг-

Рис. 3. Постройка 4. План, профиль, разрезы печи (/), находки (2-20) а - известняк; б - обожженная глина; ө - зола; г - дерн; д - культурный слой; е - угольки; ж - материк лублена в материк на 0,65-0,75 м. Близ северо-восточного ее угла имеется материковая выемка глубиной 0,15 м. На дне постройки расположена яма, вытянутая вдоль западной стенки котлована. Ее размеры составляют 0,55-0,6 х 2 м, глубина - до 0,2 м от материкового пола. Назначение ямы не ясно. Вдоль северной стенки котлована расчищена аналогичная яма размерами 0,35 х 2,2 м и глубиной до 0,15 м (рис. 4, 1).

Первый слой заполнения котлована представлял собой остатки мусора, сброшенного в котлован после его гибели. Он состоял из рыхлого гумуса со значительными включениями горелого дерева, костей животных (120 фрагментов), небольшого количества керамики (50 фрагментов от 9 сосудов), ключа от цилиндрического замка (рис. 4, 33). Второй слой заполнения представлял собой плотную глину с землей - верхнюю часть покрытия над деревянной крышей. В слое обнаружено 116 фрагментов гончарной керамики от 24 сосудов (рис. 4, 2-19), три фрагмента лепных славянских стенок и 10 костей животных. Третий слой заполнения - слой чистой глины, под которым залегала прослойка горелого дерева толщиной до 0,05 м - остатки крыши. В слое обнаружены развал сосуда, который по аналогиям формы венчиков следует отнести к концу XI - первой половине XII в. (рис. 4, 34), 12 венчиков от разных горшков (рис. 4, 22-32), 65 фрагментов от других частей сосудов, куски обмазки. Четвертый слой заполнения - плотный глинистый слой, натоптанный на деревянный пол погреба, от которого зафиксированы угольки толщиной 0,03 м. Находки не обнаружены.

Постройка 11 имела прямоугольную форму и размеры 1,1 х 1,7 м. Ее глубина в материке - 0,2 м. Стенки отвесные. Заполнение ямы содержит вкрапления угольков. Находок не обнаружено. Планиграфически очевидна ее связь с постройкой 10. Над обоими сооружениями в древности возвышался навес, от которого сохранились столбовые ямы (около 20), обрамляющие эти две постройки на площади 6,7 х 7 м (рис. 4).

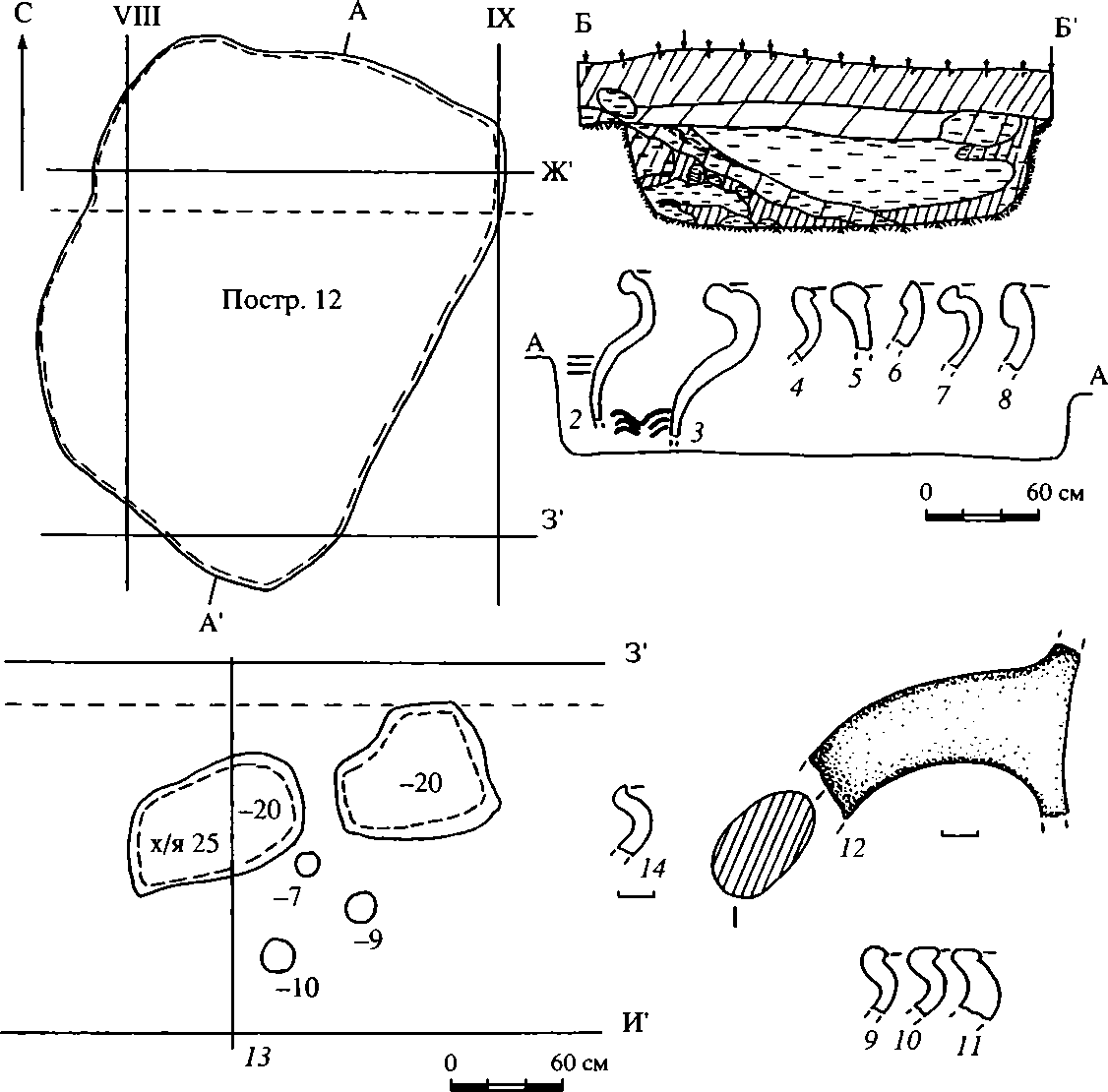

Постройка 12 имеет подпрямоугольную форму и размеры 2,1 х 2,9 м. Ее углубленность в материке составляет 0,35-0,45 м. Стенки котлована отвесные. Пол ровный (рис. 5, 7). Ее верхний горизонт заполнения представлял собой плотный глинистый слой мощностью до 0,35 м. Под ним фрагментарно фиксировалась тонкая, до 0,03 м, прослойка угольков, являвшаяся остатками сгоревшей крыши. Под глинистым слоем над материковым полом залегала полоса черной земли с незначительными глиняными включениями. Ее мощность составляла 0,1-0,13 м, Вдоль западной стенки котлована на всю его глубину отмечен развал забутовки из глины и земли шириной 0,2-0,6 м. Остатков деревянного пола не прослежено.

Находки из заполнения котлована немногочисленны. Предметы, происходящие из первого и второго штыков заполнения, связанные с глинистым слоем, относятся ко времени, когда котлован был заброшен и превращен в мусорную яму. Это такие находки, как 13 мелких фрагментов венчиков (рис. 5, 2-11), 55 стенок, 3 днища от различных сосудов, 13 костей животных, 1 сероглиняная ручка от кувшина с Северного Кавказа (определение И.В. Волкова) (рис. 5, 12). Ко времени функционирования постройки отно-

Рис. 4. Хозяйственный двор с сооружениями: постройки № 10, 11, хозяйственная яма 19

План, профиль, разрезы (/), находки (2-35)

сятся немногочисленные находки с третьего слоя заполнения: венчики от гончарного и лепного славянского сосудов, лепная стенка.

Хозяйственная яма 19 круглой формы с диаметром 1,1 м. Ее глубина -0,75 м (рис. 4). Стенки ямы отвесные, дно ровное. По характеру заполнения в яме можно выделить два слоя: верхний и нижний. Верхний слой мощностью 0,5 м представляет собой очень плотное глинистое заполнение. В нем встречен решетчатый бронзовый перстень (рис. 4, 35). Нижний слой мощностью 0,2 м - черная рыхлая земля. Находки немногочисленны: 2 венчика (рис. 4, 20-2]), 2 стенки от гончарного сосуда, кость животного. Возможно, что яма являлась хранилищем продуктов. Яма составляла единый хозяйственный комплекс с постройками 10, 11.

Хозяйственная яма 25 овальной формы и размерами 0,55 х 1 м, глубиной - 0,12-0,16 м. Дно ямы ровное (рис. 5, 13). Ее заполнение состояло из перемешанного слоя земли с глиной. Находки немногочисленны: 1 венчик (рис. 5, 14), 1 стенок от гончарных и 2 стенки от лепного сосудов, 1 кость животного, 7 фрагментов обмазки. Восточнее хозяйственной ямы 25 расположена очажная яма округлой формы и размерами 0,65 х 0,75 м, глубиной 0,09-0,19 м. Ее заполнение состояло из обожженных комочков глины, перемешанных с землей. Находки в яме не обнаружены. Рядом с хозяйственной и очажной ямами расчищено несколько неглубоких (0,02-0,1 м) и небольших, в диаметре 0,08-0,15 м, столбовых ям, которые, возможно, конструктивно с ними связаны. Однако ввиду их малочисленности утверждать это преждевременно.

Находки встречены также и в канавке (рис. 6). Это фрагмент стенки от медного и фрагмент венчика от железного котла, втульчатое острие длиной 7 см (рис. 6, 12), лопасть от серебряного височного кольца (рис. 6, 16). Последняя находка примечательна своей каплевидной, а не секировидной формой, что является характерной особенностью височных колец до XII в.

В культурном слое, планиграфически связанном с усадьбой, найдена 31 индивидуальная находка: девять кухонных ножей (рис. 6, 1-4), из которых один целый, три квадратных в сечении гвоздя длиной 5-6 см (рис. 6, 5-7), рыболовный крючок с расплющенной на конце лопаточкой для крепления к леске (рис. 6, 5), четыре фрагментированные пластины, две из которых можно отнести к частям железного котла с заклепкой, три фрагмента скобы (рис. 6, 10), стамеска (рис. 6, 9), фрагмент донца от замка, фрагменты от четырех глиняных грузил (рис. 6, 13), глиняного пряслица (рис. 6, 14), костяной пуговицы (рис. 6, 15), каменный нательный крестик размерами 2 х 2,4 см (рис. 6, 17), шиферное пряслице (рис. 6, 18), фрагмент браслета, скрученного вдвое из бронзовой проволоки (рис. 6, 19), два обломка розового шифера.

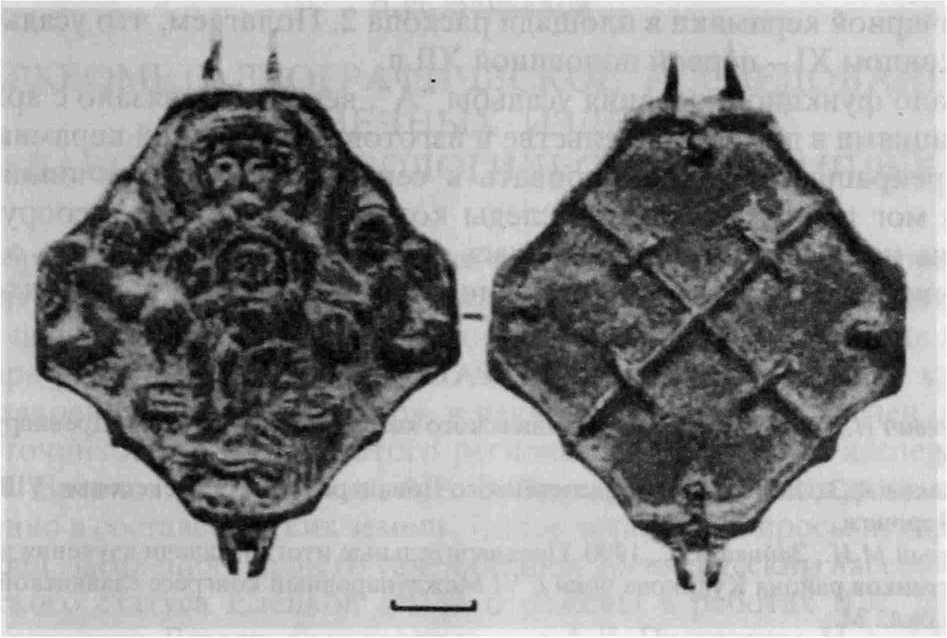

Интересна одна находка, обнаруженная в культурном слое над заполнением постройки 10, - оборотная створка креста-энколпиона с изображением Богоматери с младенцем на престоле с архангелами Гавриилом и Михаилом (рис. 7). На внутренней стороне створки - рельефное изображение креста. Размеры находки - 4,9 х 5,1 см. Она выполнена в технике литья из медного сплава. По сведениям заведующего отделом декоративно-приклад-

Рис. 5. Постройка 12. Профиль, разрез (1)

Керамика из постройки (2 - 12)-, хозяйственная яма № 25 и очажная яма, план (13), керамика из хозяйственной ямы (14)

ного искусства Музея имени Андрея Рублева С.В. Гнутовой, находка датируется началом XIII в. и представляет собой редкий тип энколпиона. Иконография створки креста восходит к византийским иконам XI в. типа Богоматери Кипрской, а также к русской иконе XI в. Богоматерь Свенская-Пе-черская. Энколпион покрыт патиной. Створки и ушки деформированы. Механическое повреждение заметно на фигуре Богоматери в районе левого колена (скользящее повреждение) и правой кисти руки. Вероятно, они возникли от удара наконечниками стрел, отчего на обороте створки возникла трещина. Заметны дефекты отливки: наплывы металла, пузырьки. Находка в древности оказалась потерянной. Ее нахождение над заполнением постройки 10 показывает относительную хронологию.

Рис. 6. Находки из культурного слоя усадьбы “А” (1-11,13-15, 17-19). Находки из канавки

(12,115)

Датировку усадьбы “А” можно установить по находкам четырех бусин, три из которых встречены за ее пределами. Бусины были определены Ю.Л. Щаповой, в чем автор ей чрезвычайно благодарен. Одна из бусин является зонной, расписной, византийского производства. Она изготовлена из синего стекла и орнаментирована по поверхности прозрачной белой инкрустацией. Пик изготовления этих бус приходится на XI в., производились до 1204 г. Вторая бусина округлая, призматическая с закругленными углами, киевского производства. Время бытования подобных бус широкое - XI в. -1240-е годы. Третья бусина является зонной из непрозрачного зеленого стекла

Рис. 7. Внутренняя створка энколпиона (лицевая и обратная стороны)

византийского производства. Время бытования связано с периодом до конца XI в. Еще одна бусина является зонной, цилиндрической. Подобные бусы бытуют почти до конца XII в.

Таким образом, находки бусин позволяют датировать ранний период памятника, как, впрочем, и усадьбы, в рамках XI-XII вв. Однако изучение керамики дает возможность сузить ее датировку. Основанием к этому является факт взаимовстречаемости в сооружениях гончарной, лепной и раннегончарной керамики. Лепной посуды немного. В площади раскопа 2 она составляет 3,8% от гончарной посуды. Единичными экземплярами представлена раннегончарная керамика. Отметим, что она отличается крупными примесями песка и шамота. Ее поверхности тщательно, системно заглажены, но сохраняют следы неровностей. На донцах сосудов иногда встречаются следы подставки гончарного круга.

Примечательна незначительная серия керамики с манжетовидным венчиком и венчиком, имеющим край подтреугольной формы (рис. 4, 17, 18), которые весьма близки к южнорусским аналогиям второй половины XI в. (Каменецкая, 1976. С. 44, рис. 3; Моргунов, 1996, рис. 7, 5; Куза, Коваленко, Моця, 1996; Рис. 5, 18-26). Их численность суммарно в пределах раскопа 2 составляет лишь 0,6% от всей гончарной посуды. Таким образом, факт присутствия незначительных серий лепной и манжетовидной керамики указывает, скорее всего, на финал XI в. как время появления усадьбы. На ее функционирование в XI - первой половине XII в. указывает наиболее типичная для южнорусских памятников посуда, венчик которой имеет “секировидную” форму (рис. 3, 6; 4,11,25,3Г, 5, 8) (Блажевич, 1992, рис. 2, 3; Моргунов, 1996, рис. 7, 6; Плетнева, 1992. С. 108, НО, рис. 8). Она составляет 8,3% от всей гончарной керамики в площади раскопа 2. Полагаем, что усадьба датируется концом XI - первой половиной XII в.

Начало функционирования усадьбы “А”, вероятно, связано с архаичными традициями в домостроительстве и изготовлении лепной керамики. Комплекс прекращает функционировать к середине XII в. Причиной гибели усадьбы мог послужить пожар, следы которого отмечены в сооружениях. Но жизнь на поселении продолжалась. Таким образом, говорить о полном запустении региона во второй половине XII - начале ХІП в. не приходится.