Раскопки на городище Кара-Тобе (Северо-Западный Крым) в 2014 г

Автор: Внуков С.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Актуальные проблемы и новые материалы

Статья в выпуске: 237, 2015 года.

Бесплатный доступ

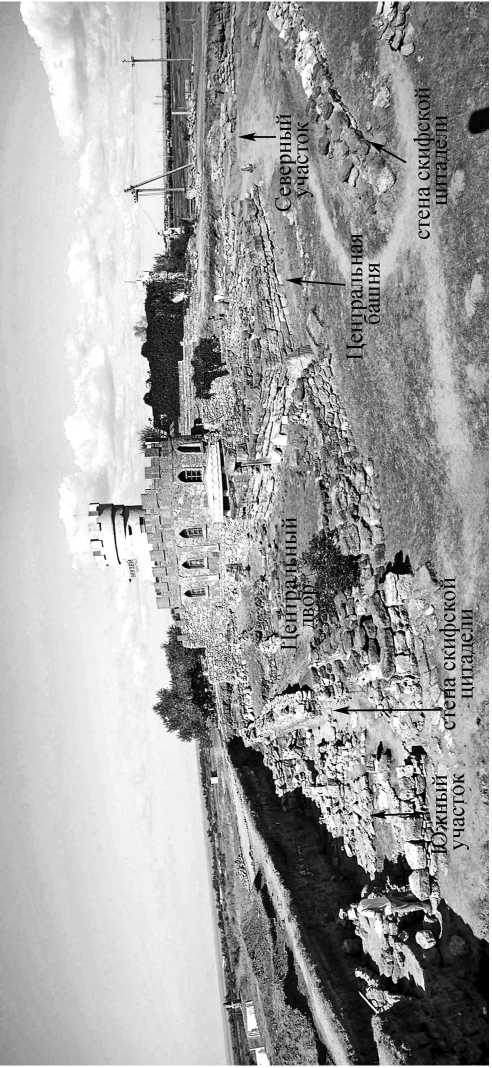

В статье приводятся предварительные результаты раскопок 2014 г. греко-скифского городища Кара-Тобе в Северо-Западном Крыму. Работы велись в центральной части памятника к северу и к югу от Центральной башни Центрального строительного комплекса греческой крепости времени Митридата Евпатора. На южном раскопе исследовались 3 помещения внутреннего южного ряда, ограничивавшие Центральный двор комплекса с юга. Здесь выделено три строительных горизонта. Сооружения поздних горизонтов можно предварительно связывать с перестройками скифами греческих помещений после занятия ими оставленной войсками Митридата крепости. На северном раскопе доследованы 4 помещения двух горизонтов внешнего восточного ряда того же комплекса, а также изучались 4 помещения одного домовладения в северо-западном углу скифской цитадели, перекрывшей греческий комплекс. Работы дали информацию для уточнения времени вывода войск Митридата Евпатора из Северо-Западного Крыма и для определения полного прекращения жизни городища в начале II в. н. э.

Северо-западный крым, античная эпоха, кара-тобе, держава митридата евпатора, поздние скифы, археологические раскопки

Короткий адрес: https://sciup.org/14328124

IDR: 14328124

Текст научной статьи Раскопки на городище Кара-Тобе (Северо-Западный Крым) в 2014 г

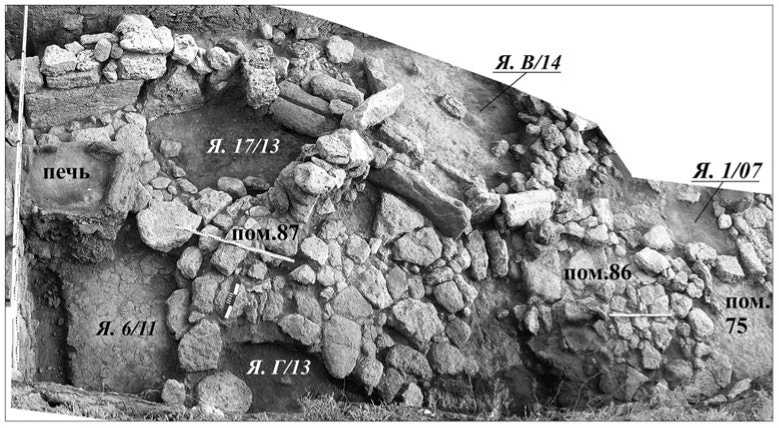

ными, а одна из кладок странным образом перекрывает другую. Крайние западная и восточная конструкции представляют собой очень небрежно сложенные иррегулярные кладки, выполненные из самых различных камней – от мелкого бута до довольно крупных квадров во вторичном использовании. Они ориентированы согласно общей ориентировке сооружений на городище. Кладки сохранились фрагментарно; одни их отрезки разрушены поздними ямами, другие расплылись.

Две другие конструкции состоят из нескольких отдельных отрезков длиной от 1,05 до 2,4 м. Каждый такой отрезок ориентирован, в отличие от других построек на городище, близко промежуточным направлениям сторон света и стыкуется с соседним под углами примерно в 120 или 90º (рис. 2). Общая длина трех отрезков самой протяженной конструкции 2 – 5,65 м. Кладки отдельных отрезков, составляющих эти конструкции, различаются характером. Некоторые из них, как и первые две конструкции, очень небрежно сложены из камней разных форм и размеров. Другие представляют собой два параллельных ряда использованных вторично крупных орфостатных плит, пространство между которыми заполнено суглинком и мелким бутом. В ряде крупных камней и плит на верхних поверхностях имеются различные вырубки, лунки и желобки, сделанные при их вторичном использовании (рис. 2). Каких-либо потертостей или других следов функционирования на них нет. Это свидетельствует о том, что сохранившиеся камни служили основаниями для каких-то сложных неподвижных сырцово-деревянных (?) конструкций.

Самый верхний горизонт на участке возник после частичного разрушения описанных конструкций. В это время в западной части Южного раскопа между несколькими сохранившимися кладками предыдущего горизонта и западных сооружений Центрального комплекса выгораживается небольшое помещение неправильной формы. В нем устраивается глинобитная печь (рис. 2). С этого же уровня у внутреннего фаса северной стены образовавшегося помещения было впущено погребение младенца. Такие погребения внутри помещений характерны для позднескифского этапа существования городища, в греческих помещениях они не встречаются.

Помещение с печкой, видимо, существовало недолго. На остальной площади раскопа этот горизонт никак не выражен.

Стратиграфия отложений, связанных с описанными сооружениями, несложная, но из-за перестроек ее трудно надежно связать с конкретными строительными остатками. Над ранними вымостками помещений 75 и 86 залегает нетолстая прослойка натопа, образовавшаяся, видимо, во время их функционирования. Кладки следующего горизонта стоят на них. Выраженного слоя разборки этих помещений нет, но над натопом залегает слой сырцового завала, прикрывающий подошвы конструкций следующего периода, а местами и сами эти конструкции. Можно предположить, что они образовались во время разрушения этих сооружений. Выше залегает мусорный слой суглинка с золой, образовавшийся в период временного прекращения жизни на участке.

Стратиграфия западного помещения 87 немного отличается. Кладки второго горизонта стоят здесь непосредственно на его вымостке. Эту вымостку и подошвы поздних кладок прикрывает слой сырцового завала разрушения

Рис. 2. Городище Кара-Тобе, Южный раскоп, вид с юга западной стены раннего помещения. На востоке он переходит в мусорный слой суглинка с золой. В нем залегают небольшие скопления камней, которые можно связывать с разрушением сохранившихся конструкций раннего горизонта (?). Он перекрыт мусорным слоем суглинка с золой. На поверхности этого мусорного слоя стоит печка третьего горизонта и лежит прослойка золы, образовавшаяся при ее функционировании. На этом же уровне находятся камни, уложенные для ремонта сохранившихся стен первого и второго горизонтов при устройстве здесь самого позднего помещения. Еще выше находится новый мусорный слой суглинка с золой и редким каменным завалом, образовавшимся при разрушении этих стен.

Находок в исследованных слоях времени существования греческой крепости немного, они маловыразительны и представлены лишь отдельными фрагментами керамики. Развалов сосудов здесь нет. Поэтому точно датировать каждый из выделенных строительных горизонтов невозможно. Найденные обломки амфорной тары и немногочисленной посуды типичны для конца эллинизма, но среди них нет ни одного фрагмента светлоглиняной тары. В целом массовый материал можно широко датировать 2-й половиной II и 1-й половиной I в. до н. э. При этом все отмеченные на участке перестройки должны были происходить в период между сооружением греческой крепости в ходе Диафантовых войн и до появления светлоглиняной тары в 50-х гг. I в. до н. э. ( Внуков , 2006. С. 137–140).

Из индивидуальных находок на рассматриваемом участке найдена ручка родосской амфоры с клеймом фабриканта Лина: Λινου (гроздь). Клейма этого фабриканта встречаются на сосудах вместе с клеймами эпонимов Анаксандра I, Никасагора II и Астимена II, что позволяет датировать его деятельность кон- цом 40-х и 30-ми гг. II в. до н. э.1 Здесь же найдена фрагментированная фибула зарубинецкого типа с треугольной спинкой – среднелатенской схемы серии IV, по Кропотову В. В. (Кропотов, 2010. С. 57, 58). Кропотов В. В. датирует такие фибулы 2-й половиной (или последней четвертью) II – I в. до н. э. Следует также отметить обожженную глиняную поделку в форме шестиконечной звезды (игрушка?) и фрагментированную терракотовую полуфигуру Деметры (?).

Помимо этого, на Южном участке, на прирезанном квадрате 91, было начато раскрытие новых помещений 88 и 89 скифского горизонта 2б. Они расположены к югу от южной стены скифской цитадели. Раскрыты лишь небольшие участки этих помещений.

Назначение открытых на Южном участке поздних конструкций определить не удается. Аналогии им тоже не найдены. Схожие по строительной технике и стратиграфическому положению кладки и конструкции в помещениях Центрального строительного комплекса открывались и в прежние годы, но большинство их являлись изолированными объектами. Все они тоже относятся к концу строительного периода I.

На Северном раскопе городища в 2014 г. исследовались два участка. На северо-востоке были полностью доследованы помещения внешнего восточного ряда того же Центрального комплекса. Здесь выделены остатки четырех помещений, относящихся к двум строительным горизонтам периода I (по два помещения на каждом горизонте). Их планировка на разных горизонтах несколько различалась. В помещениях не было каменных вымосток, а их стены были целиком разобраны в древности на камень. Поэтому планировка прослеживалась только по границам глиняных полов и траншеям выборок стен. Ранние глинобитные полы намазаны непосредственно на материк. Помещения обоих горизонтов погибли в пожарах. Находок в слоях пожаров и на полах всех помещений очень мало, и они случайны. Видимо, вся утварь была вынесена в начале пожаров. Лишь в одном из нижних помещений на полу обнаружена раздавленная обгоревшая амфора с конической ножкой неизвестного центра производства.

В северо-западной части Северного раскопа (рис. 1) продолжалось исследование северо-западного комплекса скифской «цитадели» и ее северной стены, а также выбирались ямы. Доследованы четыре помещения в восточной части комплекса. Полностью выявлены неоднократно перестраивавшиеся постройки скифского строительного горизонта 2б, уточнены последовательность и детали сооружения их кладок, начато раскрытие предшествующих им помещений горизонта 2а. Планировка поздних помещений в целом повторяла планировку построек нижнего горизонта, отличаясь от нее лишь в деталях. Так, на площади крайнего восточного помещения 81 первоначально находились два небольших сооружения, в одном из которых раскрыт фрагмент сырцовой кладки в 1 кирпич в ширину. Помимо этого, было полностью раскрыто помещение 82, пристроенное снаружи к северной стене «цитадели» во время, когда она уже частично разрушилась и потеряла оборонительное значение. Жилые уровни во всех этих помещениях отмечены или глиняными намазками полов, или золисто-суглинистым натопом толщиной в несколько сантиметров.

Вскрытые при доследовании наслоения обычны для скифских отложений этого периода. В их основе – мелкодисперсный «пылевидный» слой (сильно карбонизированный лесс), в котором встречаются различные золистые и суглинистые прослойки. При этом присутствие золы обычно связано с функционированием помещений, примесь суглинка появляется при их разрушении и перестройках.

Материал, полученный при доследованиях, стандартен для скифских наслоений городища этого времени. Дата основного количества массового материала – 1-я четверть I в. н. э. Особо можно отметить находку в одной из ям целой синопской амфоры редкого типа Син VI. Она стояла пустой, а ее горло было заткнуто отколотой ножкой коричневоглиняной амфоры и заложено камнем. Это единственный целый экземпляр такой амфоры, известный в настоящее время ( Vnukov , 2010. P. 365. Fig. 1, 8 ).

Подробную характеристику изучавшегося жилищно-хозяйственного комплекса можно будет дать только после раскрытия его западной части.

Кроме того, был раскрыт крайний западный отрезок скифской Северной улицы. Как и на других участках, последний ее уровень представлял собой подсыпку толщиной до 8 см из мелкой морской гальки, перемешанной с большим количеством битой керамики и костей. А над этой подсыпкой был открыт небольшой участок вымостки самого позднего строительного периода IV. Из слоя над ним получен выразительный материал начала II в. н. э., позволяющий уточнить время окончания жизни на поселении. В частности, здесь найдено клеймо на ручке поздней амфоры неизвестного центра с именем Теофила ( Θεοφι[λου ]).

Таким образом, открытие в 2014 г. на Южном раскопе комплекса ранних конструкций, имеющих явно варварский характер (ориентировка, строительная техника, погребение младенца под полом помещения), заставляет пересмотреть хронологию греческого этапа существования городища и периодизацию выделяемых горизонтов строительного периода I. Ранее предполагалось, что греческий гарнизон покинул крепость на Кара-Тобе после смерти Митридата Евпатора (63 г. до н. э.). Возвращение скифов на городище и первые сохранившиеся скифские постройки на нем датировались 50-ми гг. столетия ( Внуков , 1999. С. 210; 2010. С. 37). Основой для этого служило, в частности, появление на памятнике в отложениях самого раннего скифского горизонта 20 характерных римских форм тары (ранних позднегераклейских (светлоглиняных) псевдокосских С I и псевдородосских С II амфор, синопских псевдокос-ских амфор Син III и др.) ( Внуков , 2006. С. 111, 112, 137–140). Работами 2014 г. выявлен еще более ранний горизонт «варварских» сооружений, наслоения которого содержат исключительно позднеэллинистический материал. Стратиграфически эти конструкции тоже относятся к греческому строительному горизонту I. Все это ставит вопрос об удревнении времени вывода войск Митридата из Северо-Западного Крыма и возвращения на Кара-Тобе поздних скифов. Его решение требует специального рассмотрения, при этом могут быть уточнены некоторые детали политической истории Крыма времени правления Митридата Евпатора.

Кроме того, работы последних лет на Северном раскопе позволяют вернуться к первоначально выдвигавшейся дате окончания жизни на Кара-Тобе – началу II в. н. э. ( Внуков , 1999. С. 210; ср.: 2013. С. 21). На последнем строительном периоде IV (последняя треть I – начало II в. н. э.) на поселении существовало только несколько построек, которые занимали самую высокую точку холма в районе Центральной башни и площадь к северо-западу от нее.

Список литературы Раскопки на городище Кара-Тобе (Северо-Западный Крым) в 2014 г

- Внуков С.Ю., 1999. Раскопки городища и некрополя Кара-Тобе у г. Саки в 1998 г.//ПИФК. Вып. VIII. С. 207-211.

- Внуков С.Ю., 2004. О местоположении древнего Евпатория в свете результатов археологических исследований последних лет//Археология Северо-Западного Крыма: по материалам Междунар. науч. -практич. конф. «Античный мир и археология»/Отв. ред. Т.Е. Приднева. Симферополь: Центральный музей археологии и этнокультурного туризма. С. 12-19.

- Внуков С.Ю., 2006. Причерноморские амфоры I в. до н. э. -II в. н. э. Ч. II: Петрография, хронология, проблемы торговли. СПб.: Алетейя. 318 с.

- Внуков С.Ю., 2007. Центральный строительный комплекс городища Кара-Тобе (конец II -1-я половина I в. до н. э.)//Древняя Таврика/Ред. Ю.П. Зайцев, В.И. Мордвинцева. Симферополь: Универсум. С. 67-80.

- Внуков С.Ю., 2010. Новые исследования и находки на городище Кара-Тобе в Северо-Западном Крыму//ΣΥΜΒΟΛΑ. Античный мир Северного Причерноморья. Новейшие находки и открытия. Вып. 1/Ред. А.А. Масленников. М.; Киев: ИА РАН. С. 45-50.

- Внуков С.Ю., 2013. Амфоры римского времени городища Кара-Тобе//ДБ. Т. 17. М.: ИА РАН. С.22-55.

- Кропотов В.В., 2010. Фибулы сарматской эпохи. Киев: АДЕФ-Украина. 383 с.

- Молев Е.А., 1975. Митридат Евпатор: создание черноморской державы. Саратов: Саратовский госуниверситет. 80 с.

- Молев Е.А., 1995. Властитель Понта. Нижний Новгород: Нижегородский ун-т. 144 с.

- Раевский Д.С., 1968. О местоположении древнего Евпатория//ВДИ. № 3. С. 127-132.

- Finkielsztejn G., 2001. Chronologie détaillée et révisée des éponymes amphoriques rhodiens, de 270 à 108 av. J.-C. environ. Premier bilan. Oxford: Archaeopress. 260 p. (BAR International Series; 990).

- Vnukov S.Yu., 2010. Sinopean Amphorae of the Roman Period//Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. Vol. 16. P. 361-370.