Раскопки северной части могильника Тартас-1

Автор: Молодин В.И., Дураков И.А., Кобелева Л.С., Ненахова Ю.Н., Селин Д.В., Ефремова Н.С., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам работ полевых сезонов 2021-2022 гг., проходивших на разновременном памятнике Тартас-1. К настоящему моменту здесь изучены более 810 погребений и многочисленные объекты, связанные с погребальной практикой различных эпох и культур; культовый комплекс пахомовской культуры и стоянка неолитического времени. Последние два полевых сезона исследования проводились преимущественно в северном направлении. Большую часть данного участка памятника занимают погребально-поминальные комплексы андроновской (федоровской) культуры, имеющие отличительные особенности организации сакрального пространства: могильная яма окружена разомкнутым рвом и сопровождается ритуальными ямами. Два комплекса (47 и 50) оказались взаимосвязаны: согласно стратиграфическим и планиграфическим наблюдениям, сначала был сооружен один комплекс (47), затем к нему пристроен другой (50). Особенности конструкции данных объектов, а также погребальный инвентарь из захоронения в комплексе 50 (бронзовые бусины и серьга, фрагменты керамического сосуда) позволяют отнести данные объекты к андроновской (федоровской) культуре. К этой же культуре отнесены два захоронения (798, 800), располагавшиеся вне погребально-поминальных комплексов. Удалось проследить динамику в формировании более четкой планиграфии комплексов по мере продвижения от центральной части могильника к его северо-западной периферии (увеличивается диаметр рвов, уточняется форма, усложняются конструктивные особенности). Здесь же удалось зафиксировать остатки земляных насыпей, снивелированных распашкой на остальной площади памятника. Здесь же обнаружена серия орнаментированных андроновских сосудов, имеющих на тулове специфические ряды крупных ямочных наколов. Последние характерны для таежного круга культур (например, на посуде кульеганского типа и на раннесузгунской), ранее встречались на керамике одиновской культуры. Проявление данного орнаментального мотива в андроновской (федоровской) культуре следует связывать с контактами местных андроновцев (федоровцев) с северными соседями.

Барабинская лесостепь, андроновская (федоровская) культура, могильник, погребальный обряд, керамика

Короткий адрес: https://sciup.org/145146457

IDR: 145146457 | УДК: 903.5 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0621-0629

Текст научной статьи Раскопки северной части могильника Тартас-1

Изучение памятника Тартас-1, расположенного в Венгеровском р-не Новосибирской обл., продолжается уже почти 20 лет. Грандиозный некрополь был открыт О.Ф. Софейковым при проведении разведочных работ в зоне прокладки тонковолоконного кабеля в 2003 г. [Молодин и др., 2003].

Геофизический мониторинг объекта показал его огромные масштабы. Отсутствие рельефных признаков погребальных комплексов, а также многолетняя распашка поверхности и длительное функционирование дороги Венгерово–Чаны привели к практически полной нивелировке площади, занимаемой памятником. В силу данных обстоятельств, а также имеющегося позитивного опыта масштабных исследований погребальнопоминального комплекса Сопка-2, расположенного в пределах видимости (см.: [Молодин, 1992]), было решено проводить археологические исследования путем полного вскрытия всей поверхности памятника, включая и свободные от видимых аномалий участки. Такая практика полностью оправдала себя. Невзирая на серьезные трудозатраты, от исследователей не ускользнула ни одна аномалия, что позволило не только исследовать на сегодняшний день более 810 захоронений различных эпох и культур, но и выявить многочисленные структуры, связанные с погребальной практикой, а также огромный ритуальный комплекс пахо-мовской культуры эпохи поздней бронзы [Моло-дин и др., 2012] и стоянку со своеобразными ямами-хранилищами эпохи раннего неолита [Molodin et al., 2021]. На сегодняшний день на памятнике в общей сложности вскрыто 37 060,6 м2 площади. Подготовлена и сдана в печать коллективная монография, характеризующая первые 400 погребальных комплексов [Молодин и др., 2022]. Готовится к изданию вторая часть работы.

Последние два полевых сезона исследования проводились преимущественно в северном направлении, раскопы удалялись от края террасы на 172 м. Ориентиром были результаты геофизического мониторинга, которые периодиче ски дополнялись и совершенствовались с использованием новых методов [Эпов и др., 2017].

За два полевых сезона 2021–2022 гг. на памятнике была вскрыта площадь 2 164,6 м2. Впрочем, масштабные по объему раскопки открыли для науки не так уж много погребальных комплексов – всего 20, а также ранненеолитическую яму для квашения рыбы [Молодин и др., 2021], несколько культурнохозяйственных комплексов, содержащих керамику барабинских татар, и пока не датированное захоронение лошади.

Большую часть исследованного участка памятника занимают погребально-поминальные комплексы (ППК) андроновской (федоровской) культуры, имеющие отличительные особенности организации сакрального пространства [Мо-лодин и др., 2013]. Могильная яма в данных погребальных конструкциях окружена разомкнутым рвом, здесь же зафиксировано наличие ритуальных ям. На настоящий момент на могильнике насчитывается в общей сложности 57 подобных объектов.

Ранее было отмечено, что эти конструкции имитируют каменные ограды вокруг могил, которые использовались носителями данной культуры там, где имелись доступные выходы камня (например, современная территория Казахстана [Кузьмина, 2008; Ткачев, 2002] или Минусинской котловины [Максименков, 1978]).

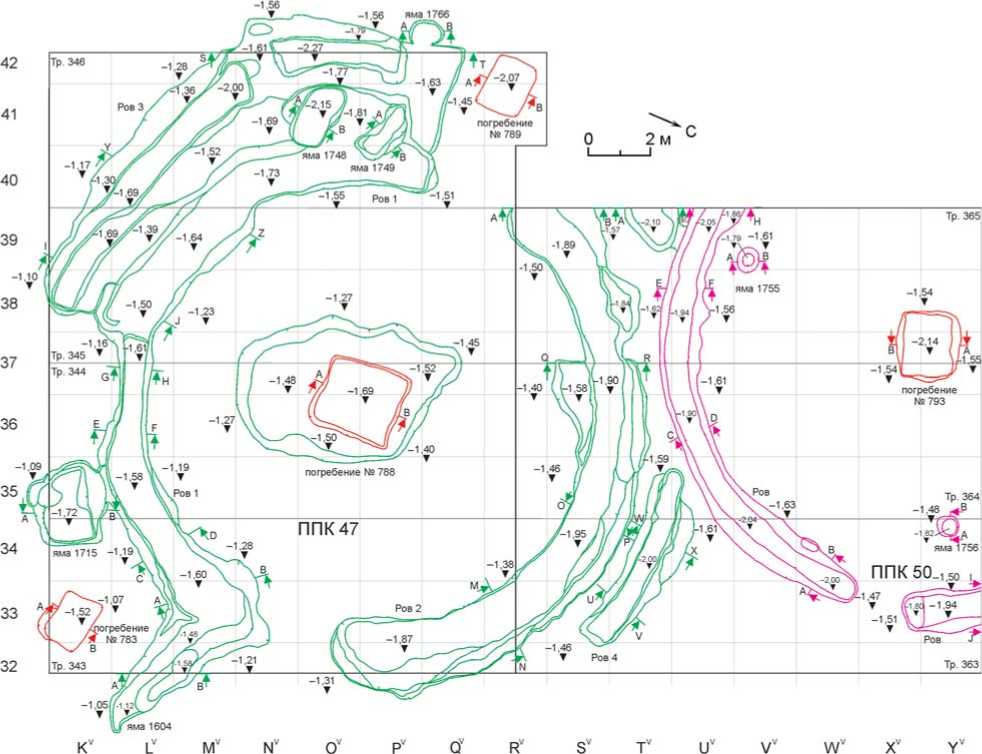

Отдельно стоит выделить наиболее внушительные по размерам ППК 47, 50 (рис. 1), практически полностью изученные нами в 2021–2022 гг. По стратиграфическим и планиграфическим наблюдениям в процессе работ стало очевидно, что комплексы взаимосвязаны. Сначала был сооружен ППК 47, затем к нему был пристроен ППК 50.

ППК 47 представлял собой конструкцию, включающую сложную систему кольцевых рвов (в некоторых на дне имеются ритуальные ямы), состоящую из двух концентрических колец с разрывами-выходами, направленными на восток и на запад. Рвы располагались вокруг объекта четырехугольной формы размерами 3,5 × 3,3 м, условно обозначенного как погр. 788. На дне ямы в юговосточном углу обнаружена часть стенки крупного керамического сосуда андроновской (федоровской) культуры. Какой-либо антропологический матери-

Рис. 1. Могильник Тартас-1. Погребально-поминальные комплексы 47 и 50. План.

ал отсутствовал. В западной части конструкции, в разрыве между рвами, обнаружено еще одно захоронение –789, совершенное по обряду кремации без инвентаря. В заполнении рвов найдены зубы лошади и коровы, а также археологически целый керамический сосуд, определить культурную принадлежность которого пока затруднительно. Диаметр комплекса по внешнему абрису составляет 22,5 м. Диаметр внутренней площадки – 14,5 м. Общая площадь ППК 47 около 450 м2.

С северной стороны к нему примыкал практически полностью исследованный ППК 50, включающий погр. 793, ямы 1755, 1756 и ров в виде разомкнутого кольца с разрывами-выходами, направленными на восток и на запад, окружающий центральное захоронение. Диаметр комплекса по внешнему краю рва составляет около 20 м.

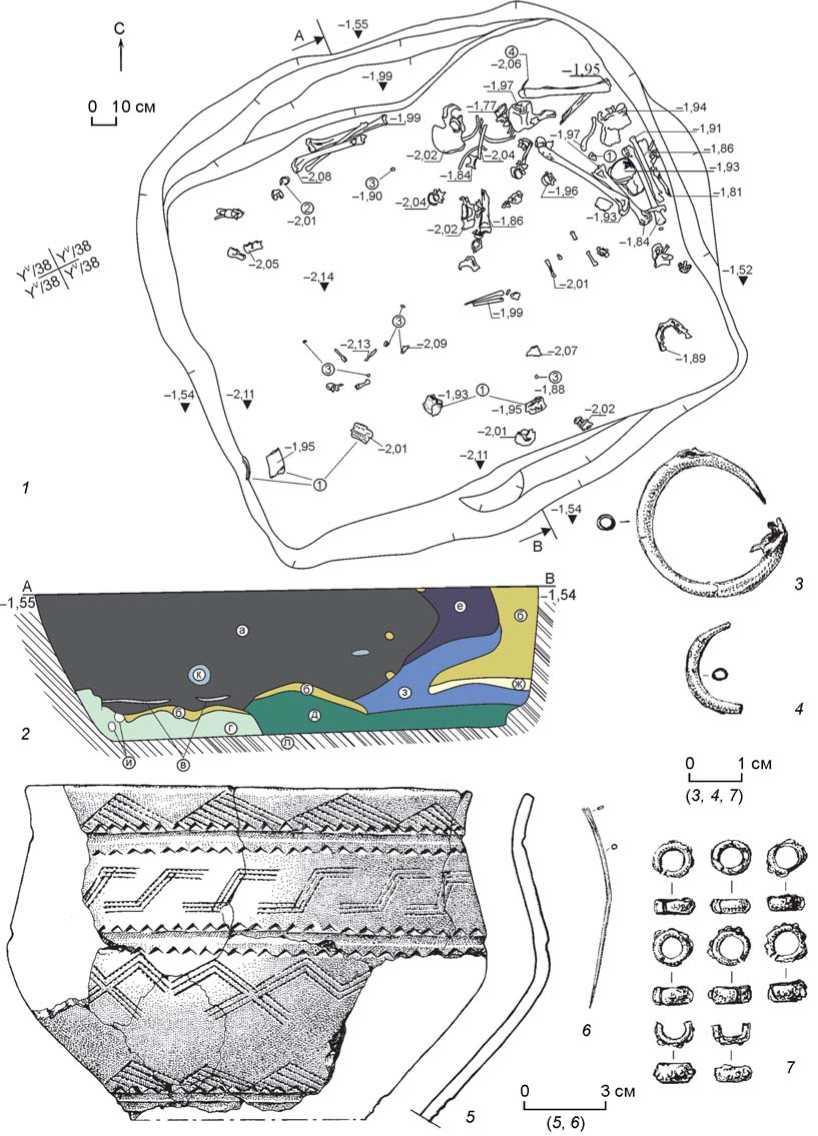

Несомненный интерес представляет погр. 793 (рис. 2). Несмотря на то, что оно было ограблено, в нем обнаружены останки двух взрослых людей, располагавшихся в могильной яме, по-видимому, в скорченном положении на боку, головой на восток. Из сопроводительного инвентаря сохранились бронзовые бусины бочковидной формы (рис. 2, 7), бронзовая серьга с раструбом на конце, обернутая золотой фольгой (рис. 2, 3), бронзовая игла (рис. 2, 6), фрагмент еще одной бронзовой серьги (рис. 2, 4) и разрозненные фрагменты керамического сосуда горшковидной формы. Сосуд орнаментирован меандрами и заштрихованными треугольниками (рис. 2, 5).

Эти предметы типичны как для захоронений андроновской (федоровской) культуры могильника Тартас-1 и других андроновских объектов Ба-рабинской лесостепи [Молодин, 1985], так и для памятников сопредельных территорий [Аванесова, 1991, с. 52–53; Демин, Запрудский, Ситников, 2011, с. 48–50; Зах, 1997; Кирюшин, Папин, Федорук, 2015; Максименков, 1978].

Таким образом, о собенности погребального обряда и сопроводительный инвентарь указывают на несомненную принадлежность ППК 47, 50 к андро-новской (федоровской) культуре.

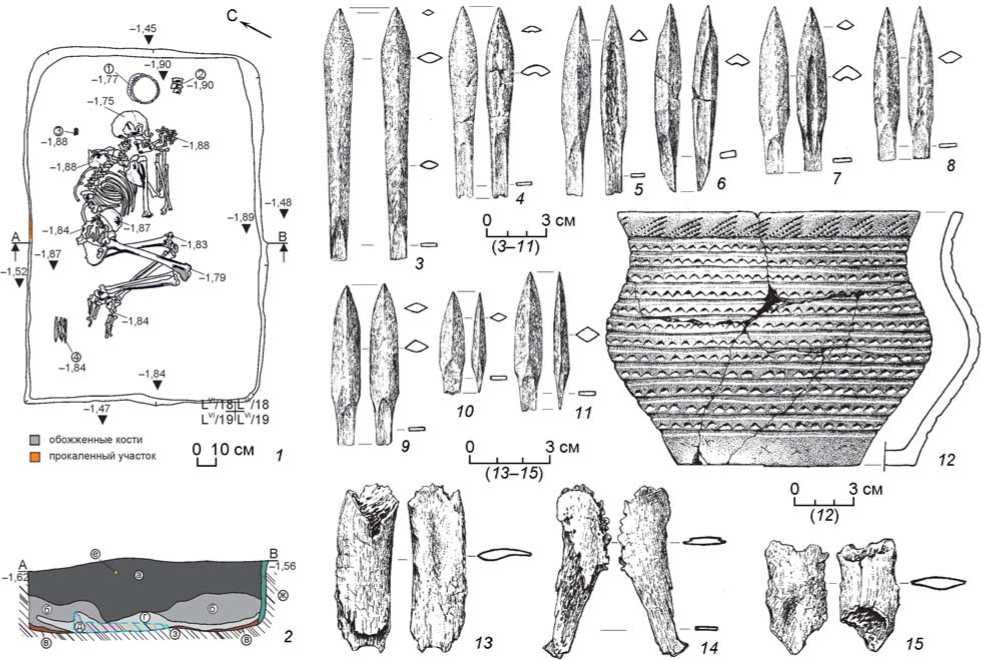

Еще одним ярким объектом, исследованным в 2022 г., является захоронение 800 андроновской (федоровской) культуры (рис. 3) с сопутствующим

Рис. 2. Могильник Тартас-1. Погр. 793.

1 – план; 2 – стратиграфический разрез: а – черная супесь; б – мешаная желто-серая супесь; в – серая супесь; г – мешаная серо-желтая супесь; д – мешаная темно-серая супесь с желтыми включениями; е – темно-серая супесь со светло-желтыми включениями; ж – светложелтая супесь с серыми включениями; з – серая мешаная супесь с белесыми включениями; и – кости человека; к – рыхлая черная супесь; л – желтый суглинок (материк); 3 – бронзовая серьга в золотой фольге; 4 – бронзовая серьга; 5 – керамический сосуд; 6 – бронзовая игла;

7 – бронзовые бусины.

ровиком в виде вытянутой ямы. Оно совершено по обряду ингумации. Захоронен мужчина, помещенный на дно могильной ямы в скорченном положении на левом боку, головой на северо-восток. В изголовье обнаружен керамический сосуд с ха-624

рактерным для андроновской (федоровской) культуры орнаментом (рис. 3, 12 ). С правой стороны от сосуда найдены три костяных предмета в виде аморфных пластинок (рис. 3, 13–15 ). У одного из них на конце имеются зубчики. Назначение пред-

Рис. 3. Могильник Тартас-1. Погр. 800.

1 – план: 1 – керамический сосуд, 2 – изделия из кости, 3 – кости животного, 4 – наконечники стрел из кости; 2 – стратиграфический разрез: а – темно-серая (черная) с желтыми вкраплениями, плотная супесь, б – мешаная желто-светло-серая супесь, в – мешаная, плотная желтая с черными вкраплениями супесь, г – черно-бурая, сажистая с оранжевыми вкраплениями супесь, д – область распространения костей человека, е – желто-черная супесь (ход грызуна), ж – темно-серая, рыхлая супесь (ход грызуна), з – желтый суглинок (материк); 3–11 – наконечники стрел из кости; 12 – керамический сосуд; 13–15 – изделия из кости.

метов установить пока не представляется возможным.

С правой стороны от черепа выявлены пять костей мелкого животного.

В непосредственной близи от ступней погребенного, вдоль северной стенки могильной ямы, компактным скоплением располагались десять костяных черешковых наконечников стрел (рис. 3, 3–11 ). Шесть из них – четырехгранные в сечении, два – трехгранные, еще два – двухгранные, уплощенные. Помещение наконечников стрел в качестве сопроводительного инвентаря не было для носителей культуры характерным явлением.

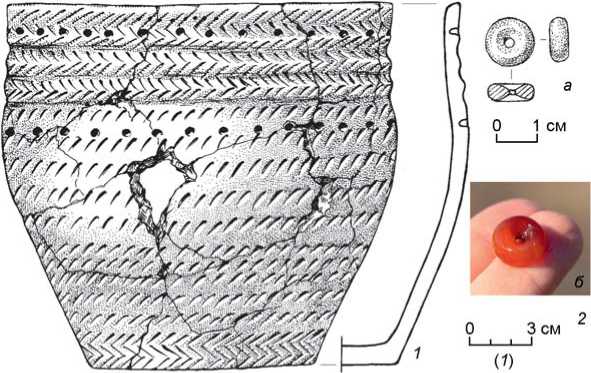

В северо-западной части памятника выявлено ограбленное захоронение

798. На дне могильной ямы обнаружен керамический сосуд с характерным для андроновской (федоровской) культуры орнаментом, поверх которого нанесены два ряда ямочных наколов (рис. 4, 1 ). Кроме того, в заполнении обнаружена каменная бу-

Рис. 4. Могильник Тартас-1. Погр. 798.

1 – керамический сосуд; 2 – каменная бусина: а – прорисовка, б – фото.

сина из сердолика округлой формы (рис. 4, 2 ). Сопутствующий инвентарь встречается в андронов-ских (федоровских) захоронениях, за исключением пожалуй, костяных пластин неизвестного пока назначения и каменной бусины из сердолика.

В целом погребальные объекты, исследованные в 2021-2022 гг., являются оригинальными, но в то же время типичными для андроновской (федоровской) культуры в северной части могильника Тар-тас-1.

Вместе с тем удалось выявить некоторые особенности и закономерности, касающиеся, прежде всего, погребальных комплексов, по сути продолжающих могильник.

Думается, что эти наблюдения уже сегодня представляют определенный интерес и будут полезны для научного сообщества, занимающегося, прежде всего, проблемами бронзового века Западной Сибири.

Первая особенность некрополя заключается в том, что все исследованные захоронения, выявленные на данном участке некрополя, относятся исключительно к андроновской (федоровской) культуре. Захоронения других эпох (более ранних или более поздних), которые отмечены на его площади, здесь не выявлены.

Второй особенностью является непременное оформление практически каждого погребального комплекса круглым глубоким ровиком. В отличие от предшествующей площади некрополя ровики становятся геометрически более правильной формы и имеют разрыв (по-видимому, вход на территорию сакрального пространства) в восточной части. В северо-западной части памятника диаметр ровиков резко увеличивается, а в одном случае еще и усложняется дополнительным кольцом и ямами. Все это, несомненно, свидетельствует о формировании ярко выраженного нюанса погребальной практики, который сначала вообще отсутствовал, затем претерпел длительный период становления и, в конечном итоге, отчетливо проявился в формировании более четкой планиграфии погребально-поминальных комплексов.

Еще одной особенностью было сохранение в этой части памятника остатков земляных насыпей, которые хотя и сильно снивелированы глубокой вспашкой, тем не менее, все-таки прослеживаются. Можно уверенно говорить, что по крайней мере на этом участке памятника погребальные комплексы сопровождались земляными, рельефно выраженными структурами, именуемыми курганами. Возвращаясь к уже зафиксированной планиграфии памятника, можно сказать, что земляные конструкции существовали далеко не на всей площади распространения андроновского некрополя, о чем наглядно свидетельствует выявленная планиграфия исследованных объектов, где могилы были сгруппированы рядами.

На сегодняшний день очевидно, что наиболее крупные по размерам земляные структуры, а также 626

усложнение архитектуры комплекса, концентрируются в северо-западной части андроновского некрополя.

Последней, но весьма значимой особенностью следует считать некоторые нюансы, проявляющиеся в погребальном инвентаре. Речь идет о небольшой, но отчетливо выраженной с ерии сосудов, насчитывающей ок. 10 экз., найденных именно в рассматриваемой части исследуемого памятника. Они встречаются как индивидуально в погребальных комплексах, так и вместе с другими андроновскими (федоровскими) сосудами без каких-либо особенностей. Специфика сосудов, о которых идет речь, заключается в наличии рядов крупных ямочных наколов, нанесенных по тулову, украшенному традиционными для андроновской (федоровской) керамики орнамент ами. В то же время на нарядных сосудах данной культуры такие наколы не встречены ни разу. Подобные ряды круглых ямочных наколов характерны для северного таежного круга культур. Речь идет о посуде кульеганского типа, известной на территории Сургутского Приобья [Чемякин, 1989], а также ранне-сузгунской посуде [Косарев, 1983; Молодин, Че-мякина, 1984].

В свое время подобный элемент декора в Обь-Иртышском междуречье был характерен для керамики одиновской культуры [Молодин, 2012], носители которой были вытеснены на север представителями кротовской культуры. Как бы то ни было, но проявление данного орнаментального мотива в андроновской (федоровской) культуре следует, несомненно, связывать с северными культурными импульсами.

Уместно отметить, что, вероятно, с этим же явлением связана и сделанная ранее на данном участке памятника находка - бронзовая фигурка птицы (вороны?) со специальной емкостью на спине, вероятно для помещения там благовоний [Молодин и др., 2016]. Подобные предметы могли появиться в андроновской (федоровской) среде западносибирской лесостепи только из таежной зоны.

В творческие планы нашего авторского коллектива входят максимально полные раскопки на памятнике. Для этой цели планируется проведение дополнительных геофизических исследований, уточняющих территорию распространения погребальных сооружений. Не исключено, что территория кладбища была особо огорожена либо деревянными, либо земляными конструкциями, наличие которых еще предстоит выявить.

О возможном наличии в древности специальных оград, оконтуривающих некрополь, ярко свидетельствует могильник культуры сяохэ на озере Лобнор, где благодаря крайне сухому климату отлично сохранились деревянные конструкции ограды, окон-туривающие древнее кладбище [Baumer, 2011].

В заключение необходимо отметить, что, несмотря на устойчивую культурную принадлежность огромного некрополя андроновской (федоровской) культуры, изучаемого на памятнике Тартас-1, удается выявить отдельные нюансы как хронологического, так и культурного характера, свидетельствующие о динамике погребальной практики, зафиксированные как в пространственном, так и временном отношении.

Исследование выполнено по проекту НИР ИАЭТ СО РАН «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи» (FWZG-2022-0006).

Список литературы Раскопки северной части могильника Тартас-1

- Аванесова Н.А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы азиатской части СССР (по металлическим изделиям). – Ташкент: Фан, 1991. – 200 с.

- Демин М.А., Запрудский С.С., Ситников С.М. Андроновские украшения Гилевского археологического микрорайона. – Барнаул: Алт. гос. пед. академия, 2011. – 128 с.

- Зах В.А. Эпоха бронзы Присалаирья: (По материалам Изылинского археологического микрорайона). – Новосибирск: Наука, 1997. – 129 с.

- Кирюшин Ю.Ф., Папин Д.В., Федорук О.А. Андроновская культура на Алтае (по материалам погребальных комплексов). Учебн. пособие – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2015. – 108 с.

- Косарев М.Ф. Андроноидные культуры Зауралья и Западной Сибири // Бронзовый век степной полосы Урало-Иртышского междуречья. – Уфа: Башкир. ун-т, 1983. – С. 4–8.

- Кузьмина Е.Е. Классификация и периодизация памятников андроновской культурной общности. – Актобе: Принт А, 2008. – 358 с.

- Максименков Г.А. Андроновская культура на Енисее. – Л.: Наука, 1978. – 190 с.

- Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. – Новосибирск: Наука, 1985. – 200 с.

- Молодин В.И. Методика исследования курганных могильников сплошными площадями // Теория и методика исследований археологических памятников лесостепной зоны. – Липецк, 1992. – С. 16–17.

- Молодин В.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – Т. 3: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов одиновской культуры. – 220 с.

- Молодин В.И., Ефремова Н.С., Кобелева Л.С., Дураков И.А., Ковыршина Ю.Н., Ненахов Д.А., Демахина М.С., Наглер А., Мыльникова Л.Н., Хансен С. Вариативность погребального обряда андроновской (федоровской) культуры на памятнике Тартас-1 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. – Т. 19. – С. 260–264.

- Молодин В.И., Наглер А., Хансен С., Дураков И.А., Кобелева Л.С., Ефремова Н.С., Новикова О.И., Мыльникова Л.Н., Васильев С.К., Васильева Ю.А., Ковыршина Ю.Н., Кудинова М.А., Мосечкина Н.Н., Ненахов Д.А., Нестерова М.С., Сальникова И.В. Ритуальные комплексы восточного ареала пахомовской культуры на памятнике Тартас-1 (Обь-Иртышская лесостепь) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – Т. 18. – С. 231–236.

- Молодин В.И., Ненахова Ю.Н., Дураков И.А., Ефремова Н.С., Ненахов Д.А. Яма-хранилище для квашения рыбы № 1741 Барабинской неолитической культуры на памятнике Тартас-1 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. – Т. 27. – С. 195–200. – doi: 10.17746/2658-6193.2021.27.0195-0200

- Молодин В.И., Парцингер Г., Мыльникова Л.Н., Хансен С., Дураков И.А., Райнхольд С., Ефремова Н.С., Наглер А., Кобелева Л.С., Ненахов Д.А., Ненахова Ю.Н., Нестерова М.С., Селин Д.В. Тартас-1 – перекресток культур и эпох. – Новосибирск, 2022. (В печати).

- Молодин В.И., Хансен С., Дураков И.А., Райнхольд С., Кобелева Л.С., Ненахова Ю.Н., Ненахов Д.А., Демахина М.С., Селин Д.В. Новейшие археологические открытия на памятнике Тартас-1 // Проблемы археологии, антропологии, этнографии Сибири и сопредельных территорий Новосибирск, ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. 22. – С. 357–361.

- Молодин В.И., Софейков О.В., Дейч Б.А., Гришин А.Е., Чемякина М.А., Манштейн А.К., Балков Е.В., Шатов А.Г. Новый памятник эпохи бронзы в Барабинской лесостепи (могильник Тартас-1) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. – Т. 9. – С. 441–446.

- Молодин В.И., Чемякина М.А. Поселение Новочекино-3 – памятник эпохи поздней бронзы на севере Барабинской лесостепи // Археология и этнография Южной Сибири. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1984. – С. 40–62.

- Ткачев В.В. Центральный Казахстан в эпоху бронзы. – Тюмень: Тюм. гос. нефтегаз. ун-т, 2002. – Ч. 1. – 288 с.; Ч. 2. – 242 с.

- Чемякин Ю.П. Сургутское Приобье в эпоху бронзы и раннего железа // Культурные и хозяйственные традиции народов Западной Сибири. – Новосибирск, 1989. – С. 60–74.

- Эпов М.И., Молодин В.И., Фирсов А.П., Злыгостев И.Н., Савлук А.В., Позднякова О.А. Применение высокочастотного аэромагнитного комплекса на базе БПЛА для поиска археологических объектов // Труды V (XXI) Всероссийского археологического съезда в Барнауле–Белокурихе. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2017. – Т. 1. – С. 1197–1198.

- Baumer Ch. The Ayala Mazar – Xiaohe Culture: New Archaeological Discoveries in the Taklamakan Desert, China // Asian Affairs. – 2011. – Vol. 52. – N 1. – P. 49–69.

- Molodin V.I., Hansen S., Myl´nikova L.N., Reinhold S., Nenachov D.A., Nesterova M.S., Durakov I.A., Kobeleva L.S., Nenachova Ju.N. Der frühneolithische Siedlungskomplex am Unterlauf des Tartas (Südwestsibirisches Tiefl and) // Eurasia Antiqua. 2017. – Bonn: Rudoff Habelt Rerlag, 2021. – B. 23. – S. 27–87.