Раскопки тагарских курганов на могильнике Доможаков-6 в 2022 году в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия

Автор: Тетерин Ю.В., Чертыков В.А., Тимощенко А.А., Акимова Е.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В публикации представлены результаты исследования двух тагарских курганов в раскопе I на могильнике Доможаков-6 в Усть-Абаканском р-не Республики Хакасия. Они располагались на краю первой надпойменной террасы р. Абакан в 2,3 км к северо-западу от с. Доможаков и являлись частью большого курганного могильника. Курганы отличались друг от друга размерами и сложностью устройства. Под насыпью кургана 9 раскопаны две встроенные друг в друга разновременные ограды, три пристроенные оградки меньших размеров и семь каменных надмогильных сооружений. В кургане 10располагались одна небольшая, разрушенная ограда и две пристроенных оградки, в которых размещались 3 могилы. Все раскопанные археологические объекты в курганах можно разделить на три хронологических периода. Самые ранние ограды и могилы относятся к баиновскому этапу тагарской культуры (VII в. до н.э.) или по другой культурно-хронологической схеме к завершающему этапу эпохи поздней бронзы (VIII в. до н.э). В кургане 9 баиновские могилы размещались в оградках, пристроенных к первой квадратной ограде, сооруженной из высоких тонких плит, укрепленных перпендикулярными контрфорсами. К этому же периоду относятся и все могилы в кургане 10. Вторая внешняя ограда, сооруженная из массивных плит, укрепленных скальными обломками и речной галькой, и центральная могила в этой ограде относятся к биджинскому этапу тагарской культуры (Vв. до н.э.). Три детских могилы в каменных ящиках, впущенные в насыпь курган 9, относятся к тесинскому этапу тагарской культуры или тесинской культуре (I в. до н.э. -1 в. н.э.).

Республика хакасия, тагарская культура, баиновский этап, биджинский этап, курган, каменная ограда, могила, каменный ящик

Короткий адрес: https://sciup.org/145146323

IDR: 145146323 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.1021-1028

Текст научной статьи Раскопки тагарских курганов на могильнике Доможаков-6 в 2022 году в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия

В полевом сезоне 2022 г. ИАЭТ СО РАН проводил полевые исследования в рамках реализации проекта «Строительство железнодорожной инфраструктуры Бейского угольного месторождения. Строительство пути необщего пользования» (этап 2) в Усть-Абаканском р-не Республики Хакасия на разновременном могильнике Доможаков-6.

Курганный могильник Доможаков-6 находится в Усть-Абаканском р-не, в 2,3 км к северо-западу от аала Доможаков, в 2,0 км к юго-западу от станции Кирба и вытянут в меридиональном направлении на расстоянии ок. 0,1 км к юго-востоку от полотна автодороги Абакан – Ак-Довурак. Всего в составе могильника выявлено 43 погребальных объекта, локализующихся отдельными компактными группами. В зону археологических работ входит не менее 16 курганов тагарской культуры. На участке землеотвода работ, закрепленных за отрядом Отдела аварийно-спасательных работ ИАЭТ СО РАН, находилось 4 отдельных раннетагарских погребальных комплекса, расположенных в южной части памятника (кург. 9–12) [Выборнов, Чертыков, 2020, с. 69, рис. 83]. Указанная группа курганов располагалась на ровной площадке в 0,91 км к северу от края первой надпойменной террасы р. Абакан. Территория площадки могильника подверглась сильному антропогенному воздействию в результате интенсивной многолетней распашки и строительства оросительных каналов.

Исследованные курганы располагались цепочкой, ориентированной с юго-востока на северо-запад, и существенно отличались по внешнему виду друг от друга. Курганы 10 и 11 представляли собой крупные земляные уплощенные насыпи, в которых фиксировались остатки каменных конструкций. Курганы 9 и 12 сохранились в виде небольших, едва заметных всохлмлений неправильно-овальной формы с минимальным количеством задернованных камней. С южной стороны в непосредственной близости от курганов проложен оросительный канал. Спасательные археологические раскопки проводились на определенной проектом площади 2-х раскопов. В данной публикации приводятся результаты раскопок кург. 9 и 10, исследованных в первом раскопе.

Результаты исследования Курган 9

До раскопок курган представлял собой компактную округлую интенсивно задернованную насыпь с уплощенной вершиной и пологими оплывшими полами, диаметром 18 м и высотой 0,5 м. По периметру уплощеной части насыпи на высоту 0,15– 0,45 м выступали верхние края четырех угловых и четырех простеночных плит ограды кургана.

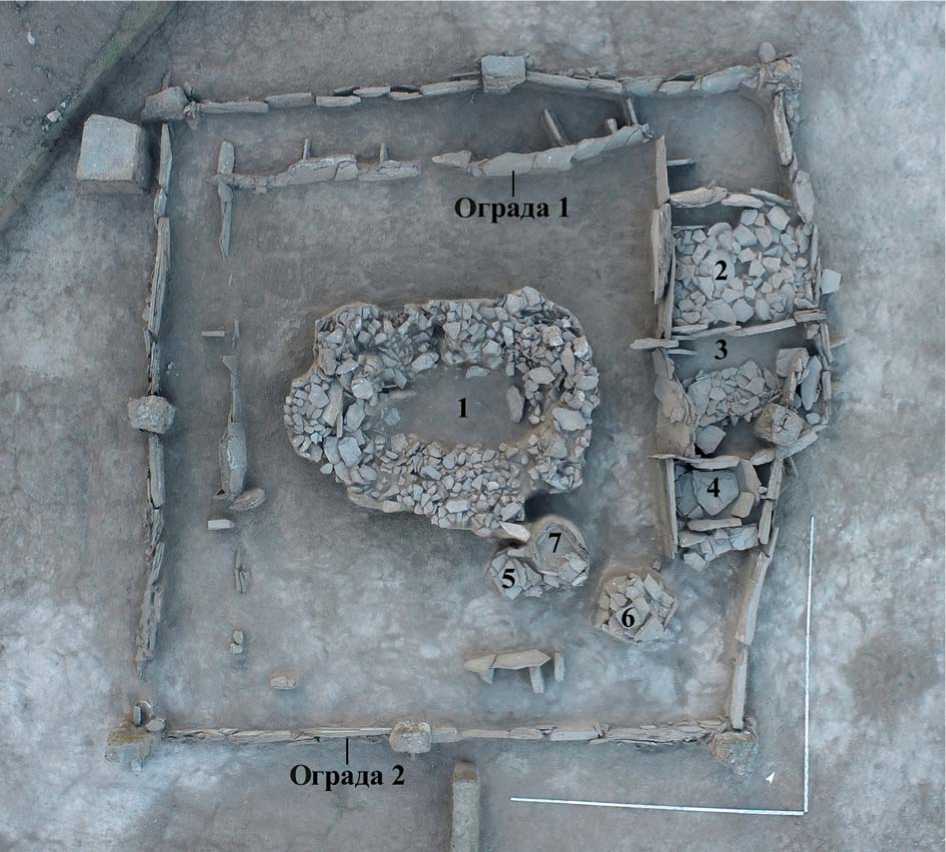

Под земляной насыпью выявилось сложное каменное архитектурное сооружение, состоящее из двух встроенных друг в друга разновременных оград, трех пристроенных малых оградок и семи надмогильных сооружений. Первая ранняя ограда прямоугольной формы, размерами 7,5 × 8,3 м, ориентирована длинной осью по линии юго-запад ‒ северо-восток и сооружена из тонких обработанных плит девонского песчаника, установленных на ребро в вертикальном положении. Способы соединения плит комбинированные. Преобладает соединение внахлест. Отдельные плиты вкопаны торцами вплотную друг к другу или напротив друг друга на некотором расстоянии. Как правило, в этом случае снаружи они дополнены плитой-замком. Большинство плит ограды укреплены перпендикулярно поставленными плитами-контрфорсами прямоугольной и треугольной формы. В середине северовосточной стенки двумя плитами-стелами оформлен своеобразный «вход» в ограду.

К северо-восточной стенке первой ограды пристроены еще три оградки меньших размеров, сооруженные из таких же тонких плит, укрепленных такими же контрфорсами.

Вторая более поздняя ограда сооружена с внешней стороны первой. Ограда имеет неправильно-квадратную форму со сторонами размерами 10,5 × 10,2 × 9,7 × 10,6 м и устроена из более массивных, но меньших по размеру плит. Соединение плит комбинированное, часть плит соединена внахлест, другая встык, дополненное иногда плитами-замками. С внешней стороны плиты ограды забутованы мелким плитняком, крупными окатанными валунами и скальными обломками.

По углам и в середине всех четырех стенок ограды установлены угловые и промежуточные стелы. Семь из них изготовлены из обработанного гранита, одна в южном углу из плитняка. Все они имеют неправильно-прямоугольную или трапециевидную в плане форму (рис. 1).

На двух плитах второй ограды обнаружены рисунки. На одной из плит северо-западной стенки сплошной выбивкой изображено животное с длинным туловищем, с выделенным передним и задним крупом, длинным хвостом, тремя ногами и опущенной головой (лошади?). На плите у восточного угла северо-восточной стенки выбито изображение повозки с дышлом и тремя тягловыми животными (рис. 2).

В пределах обнаруженных оград выявлено семь могил.

Могила 1 располагалась в центре первой ограды. Каменное перекрытие могилы овальной формы, размерами 3,7 × 5,0 м, ориентированное длинной осью с юго-запада на северо-восток, сложено из плитняка с добавлением окатанной речной гальки и редких скальных обломков в 3–4 слоя. В центре могилы перекрытие нарушено грабительской ямой. Под каменным сооружением, в северном углу, на юго-западном и северо-восточном бортах могильной ямы расчищены раздавленные фрагменты бревен деревянного перекрытия. Среди камней найден переброшенный из могилы бронзовый нож и фрагменты двух глиняных сосудов (рис. 3, 1-3).

Могила, размерами 3,2 × 2,5 × 1,0 м, полностью разграблена. Следов какой-либо внутримогиль-ной конструкции не прослеживалось. На дне могилы зафиксированы разрозненные ко сти человеческих скелетов, фрагменты керамики, бронзовая игла, фрагменты бронзового шила и бронзовых полусферических бляшек. Большая часть ко стей погребенных, костей коровы и барана из состава заупокойной пищи, фрагментов глиняных сосудов найдена среди камней перекрытия и в заполнении могильной ямы. Судя по длинным ко стям рук и ног, человеческие о станки принадлежали

Рис. 1. Могильник Доможаков-6, кург. 9, конструкция ограды (вид сверху).

Рис. 2. Могильник Доможаков-6, кург. 9, рисунок на плите ограды.

четырем индивидам: трем взрослым и одному ребенку. Исследованная могила устроена во второй ограде. Вероятно, в процессе ее сооружения была полностью разрушена могила, располагавшаяся в центре ранней оградки. Поэтому часть найденных костей погребенных и предметов погребального инвентаря относится ко времени сооружения первой могилы.

Могила 2 исследована в первой пристроенной оградке. Все пространство внутри оградки было заложено плитняком в 3–4 слоя, перекрывавшим могильную яму размерами 1,2 × 0,6 × 0,25 м.

Небольшая плита фиксируется и на северо-западной стенке. Дно могилы полностью выложено плитняком. На дне обнаружен скелет ребенка, первоначально уложенного на спину, головой на северо-запад. Руки были широко расставлены в локтях, череп отклонился влево. Левая половина грудной клетки, левая локтевая и лучевая кости перемещены грызунами и найдены в заполнении могилы. Слева от черепа в восточном углу поставлен небольшой глиняный баночный сосуд. В ногах в западном углу находится еще один такой же сосуд чуть меньших размеров (рис. 4).

Могила 3 исследована во второй пристроенной оградке. В заполнении ограды на разной глубине встречались разрозненные кости подростка: череп, нижняя челюсть, две бедренные, две берцовые, плечевая и локтевая, две лопатки, ключица, ребра, позвонки. Вероятно, кости данного скелета отно сятся к более позднему впускному (тесинскому?) погребению.

На уровне погребенной почвы расчищено непотревоженное каменное надмогильное сооружение размерами 1,6 × 0,9 м, сложенное из плитняка в 3–4 слоя. В нижней части перекрытия фиксировались две крупные плиты. Под плитами перекрытия выступали верхние края плит каменного ящика. За се-

Рис. 3. Погребальный инвентарь кург. 9 и 10.

1 – бронзовый нож; 2-5, 7-9 – фрагменты глиняных сосудов; 6 – глиняный сосуд.

1-3 , 6-9 – кург. 9; 4, 5 – кург. 10

веро-восточной плитой ящика находился перемещенный череп ребенка, лежащий основанием вверх.

Под перекрытием выявился развалившийся наружу каменный ящик, сооруженный из шести плит, размерами 1,7 × 1,1 × 0,25 м. На дне могилы ‒ потревоженный грызунами скелет ребенка, первоначально уложенного на спину, головой на северо-восток. На месте сохранились череп, левая лопатка, левое плечо, тазовые и бедренные кости. Череп отклонился влево. Ко сти рук, берцовые, позвонки, ребра, фаланги найдены в заполнении ящика. За черепом с левой стороны лежал на боку глиняный сосуд на высоком поддоне с обломанным в древности туловом. Между черепом и юго-восточной стенкой ‒ курдючные кости барана.

Могила 4 исследована в третьей пристроенной оградке. Внутри оградки расчищено надмогильное сооружение из двух крупных плит, под которыми фиксировалось еще два слоя плитняка. Под перекрытием выявилась грунтовая могильная яма размерами 0,9 × 0,7 × 0,3 м. На дне могилы ‒ развалившийся череп ребенка. В заполнении ямы найдены фрагменты тазовых и длинных костей рук и ног, несколько ребер. Других костей нет.

Могилы 5–7, впускные в насыпь кургана, располагались между восточным углом каменного перекрытия мог. 1 и восточным углом второй ограды. Могила 7 перекрывала мог. 5.

Могила 5 исследована у восточного угла каменного перекрытия могилы 1. Надмогильное сооружение прямоугольной формы, размерами 1,1 × × 0,8 м, сложено из плитняка в три слоя. Под перекрытием выявился аккуратный каменный ящик, сооруженный из четырех плит, размерами 1,3 × × 1,0 × 0,4 м. На дне ящика, у северной стенки ‒ поставленный на основание череп ребенка, рядом с ним ‒ бедренная кость. Справа от черепа у западной стенки ‒ плечевая кость. За черепом в северном углу поставлен маленький глиняный баночный сосудик.

Могила 6 исследована над восточным углом ранней ограды в 1 м к востоку от мог. 5. Надмогильное сооружение размерами 1 × 1 м, ориентированное сторонами по сторонам света, сложено из плитняка в 4 слоя. Рядом с перекрытием могилы с восточной стороны на уровне погребенной почвы расчищен поставленный вверх дном раздавленный глиняный сосудик с небольшим поддоном. Под перекрытием выявился каменный ящик размерами 1,0 × 0,8 × 0,3 м. На дне ящика ‒ два детских черепа, лежащие основанием вниз.

Могила 7 располагалась над мог. 5. Представляет собой развалившийся каменный ящик, сооруженный из шести плит, размерами 1,2 × 0,8 × 0,3 м. Над восточной половиной ящика фиксировалась одна расслоившаяся плита каменного перекрытия. На дне

Рис. 4. Могильник Доможаков-6, кург. 9, мог. 2, детское погребение.

ящика у западной стенки ‒ компактное скопление костей ребенка: череп, лежащий на левом боку, бедренная, большая и малая берцовые, плечевая, локтевая кости, четыре ребра. Возможно, в этой могиле захоронены кости ребенка в какой-то упаковке.

Курган 10

До раскопок курган представлял собой едва заметную интенсивно задернованную пологую насыпь с нечеткими границами неправильно-округлой формы диаметром 11 м и высотой 0,15 м. В насыпи прослеживался верхний край вертикально врытой плиты длиной 0,9 м, выступающей на поверхности на высоту 0,03 м, ориентированной по линии северо-запад ‒ юго-восток.

Под насыпью кургана выявились остатки трех пристроенных друг к другу каменных оградок из тонких плит песчаника. Основная ограда, размерами 5,2 × 5,0 м, ориентированная углами по сторонам света, сохранилась очень фрагментарно. Все сохранившиеся плиты вкопаны в древнюю погребенную почву и частично в материк очень неглубоко, не более чем на 0,2‒0,25 м. Плиты соединены встык, верхние их края обломаны и расслоились, снаружи укреплены перпендикулярными контрфорсами и скальными обломками.

К северо-восточной стенке основной ограды пристроены еще две оградки меньших размеров. Они сохранились лучше. С восточной стороны сооружена прямоугольная оградка из таких же тонких вертикально вкопанных плит, размерами 2,6 × 2,2 м. Вторая оградка, полукруглой формы, размерами 1,6 × 1,4 м, примыкает к первой с западной стороны. Она сооружена из горизонтально уложенных плит в 2–3 слоя. В каждой ограде размещалось по одной могиле (рис. 5).

Могила 1 располагалась в центре ограды. На уровне древней погребенной почвы выявились верхние края каменного ящика, ориентированного длинной осью с юго-запада на северо-восток. Каменное надмогильное сооружение разрушено, несколько плит перекрытия сохранилось в северовосточной половине ящика. Под перекрытием расчищен трапециевидный каменный ящик размерами 2,2 × 1,0 × 0,7 м, глубиной 0,7 м. Северо-западная и юго-восточная продольные стенки составлены из двух плит. В северо-восточной и юго-западной стенке фиксируется по одной плите. Могила ограблена. На дне ящика у северо-восточной стенки ‒ фрагменты черепа погребенного, в юго-западной половине ящика ‒ обломанная бедренная кость. Здесь же находилась бронзовая пронизка. Большая часть остальных костей скелета найдена на разной глубине в разрозненном состоянии в заполнении ящика. Остатки погребальной тризны представлены двумя лопатками и костями передней ноги барана. Вместе с костями в заполнении ящика найдены фрагменты двух крупных глиняных баночных сосудов (см. рис. 3, 4, 5).

Могила 2 исследована в первой пристроенной оградке. Внутри оградки фиксировалась массивная, горизонтально лежащая плита прямоугольной формы размерами 1,2 × 0,7 × 0,05 м, перекрывавшая могильную яму. Под плитой выявилась грунтовая яма размерами 0,7 × 0,5 × 0,35 м. На дне обнаружен скелет ребенка, первоначально уложенного на спину, вытянуто, головой на северо-восток. На месте сохранились череп, смещенная нижняя челюсть, плечевые кости, часть ребер и кости ног. Часть костей перемещена грызунами и найдена в заполнении, среди них тазовая, несколько ребер и позвонки.

Могила 3 исследована во второй пристроенной оградке. Внутри оградки фиксировались две крупные плиты, перекрывавшие могильную яму. Под плитами выявился трапециевидный каменный ящик размерами 1,1 × 0,6 × 0,4 × 0,6 м. На дне и в заполнении - перемещенные грызунами разрозненные кости ребенка. У северо-восточной стенки ‒ распавшийся на куски череп, смещенный со своего

Рис. 5. Могильник Доможаков-6, кург. 10, конструкция ограды (вид сверху).

первоначального места. У северо-западной стенки ‒ бедро, несколько позвонков и ребер. В заполнении ‒ фрагмент второго бедра, позвонки, ребра. Многих ко стей скелета нет. В заполнении ящика найден фрагмент стенки глиняного сосуда, а за пределами ящика с северо-восточной стороны маленький обломок лезвия бронзового ножа.

Заключение

Все исследованные в раскопе I археологические объекты можно отне сти к трем хронологическим периодам. К раннему периоду отно сится первая оградка с пристройками кург. 9 (мог. 2-4) и кург. 10. Ограды курганов небольших размеров, сооружены из высоких и тонких плит, соединены чаще всего внахлест или встык с замком и укреплены перпендикулярными контрфорсами. Угловые камни отсутствуют. Ограда кург. 10 практически не имела насыпи. С северо-восточной стороны располагаются пристроенные оградки с детскими могилами. С этой же стороны в стенке ограды вертикальными стелами оформляется «вход» в курган. Внутримогильные конструкции представлены в о сновном неглубокими каменными ящиками, перекрытыми крупными плитами. В ящиках захоронено по одному человеку. Все вышеперечисленные особенности устройства оград и могил позволяют отнести их к ба-иновскому этапу тагарской культуры [Грязнов, 1968, с. 193; Вадецкая, 1986, с. 79]. Не противоречит предложенной датировке и немногочисленный погребальный инвентарь из могил этого периода. Вероятно, из разрушенной баиновской могилы в ранней ограде кург. 9 происходит полноразмерный изогнутый бронзовый нож с кольцевым навершием (см. рис. 3, 1 ) [Максименков, 1975, с. 51, рис. 1, 6 ]. Керамический комплекс этого периода представлен небольшими неорна-ментированными баночными сосудами с прямо срезанными и слегка закругленными венчиками из мог. 2 кург. 9. К этому же времени можно отнести фрагменты сосудов с прямым венчиком, украшенным пояском из округлых налепов, сосуды с закругленным венчиком и орнаментальным пояском из ко сых прочерченных линий и вдавле-ний ромбического штампа (см. рис 3, 2 ), сосуды с высоким, прямо срезанным и скошенным наружу венчиком и одним широким или несколькими узкими желобками (см. рис. 3, 2–5 ) [Максименков, 1975, с. 51, рис. 1, 6 ; Вадецкая, табл. VI, 17 ].

Первоначально баиновский этап, выделенный М.П. Грязновым в рамках культурно-хронологического деления тагарской культуры, датировался VII-VI вв. до н.э. [Грязнов, 1968, с. 186]. Поз- же он был удревнен до VIII до н.э. [Комплекс…, 1979, с. 4]. В настоящее время А.В. Поляковым и И.П. Лазаретовым предложена новая культурнохронологическая атрибуция баиновских памятников. Они относят их к завершающему этапу бронзового века Минусинской котловины и датируют рубежом IX-VIII вв. до н.э. [Поляков, 2020, с. 43].

Размеры и конструкция второй ограды кург. 9 (невысокие массивные плиты, соединенные встык, забутовка скальными обломками, плитняком, речной галькой, наличие восьми угловых и простеночных стел), земляная уплощенная насыпь кургана, многослойное каменное надмогильное сооружение, наличие деревянного перекрытия, большая могильная яма, коллективное захоронение позволяют отнести данное сооружение к биджинскому этапу тагарской культуры. Данный вывод подтверждает и погребальный инвентарь из мог. 1. Бронзовые шило, игла и полусферические бляшки ран-нетагарских типов имеют уменьшенные размеры. Керамика также характерна для биджинских памятников. Один целый сосуд небольшого размера, красного цвета с раздутым в верхней части туловом и небольшим поддоном. Венчик прямой, слегка закругленный, скошенный внутрь. В верхней части сосуда, вплотную к венчику ‒ полукруглое ушко с отверстием (см. рис. 3, 6 ). Второй сосуд, сохранившийся во фрагментах, похож на первый, но дно у него округлой формы и ушко расположено чуть ниже венчика (см. рис. 3, 7 ). Третий небольшой сосудик представлен фрагментом части дна и тулова, с обломанным в древности туловом, черного цвета, цилиндрической формы с прямыми слегка расширяющимися к венчику стенками (см. рис. 3, 8 ). От четвертого сосуда сохранились тонкостенные фрагменты придонной части и раздутого тулова (см. рис. 3, 9 ).

Биджинский этап в рамках дробной периодизации тагарской культуры датируется V в. до н.э [Комплекс…, 1979, с. 4]. Учитывая тенденцию удревнения раннетагарских памятников, можно предполагать появление памятников биджинского типа и в более раннее время.

К позднему хронологическому периоду относятся детские мог. 5–7 в каменных ящиках и впускное захоронение разрозненных костей подростка в заполнении второй пристроенной оградки (мог. 3). Стратиграфические наблюдения показывают, что они были впущены в насыпь кургана. Они отличаются также от более ранних могил ориентацией надмогильных и внутримогильных сооружений. Практика впускных захоронений в насыпях тагар-ских курганов получила широкое распространение в Минусинской котловине с приходом многочисленного инокультурного населения в тесинское время (I в. до н.э – I в. н.э.). Датировку впускных погребений данным периодом подтверждает и находка маленького глиняного кубковидного сосуда рядом с мог. 6. [Кузьмин, 2011, с.112]. Дальнейший анализ полученных материалов позволит уточнить датировку исследованных объектов.

Список литературы Раскопки тагарских курганов на могильнике Доможаков-6 в 2022 году в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия

- Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в степях среднего Енисея. - Л.: Наука, 1986. - 179 с.

- Выборнов А.В., Чертыков В.А. Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия в проекте по объекту "Строительство железнодорожной инфраструктуры Бейского угольного месторождения. Строительство пути необщего пользования" (этап 2). -Новосибирск, 2020 г.

- Грязнов М.П. Тагарская культура // История Сибири с древнейших времен до наших дней: в 5 т. Т. I.: Древняя Сибирь - Л.: Наука, 1968. - С. 187-196.

- Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее / М.П. Грязнов, М.П. Завитухина, М.Н. Комарова, С.С. Миняев, М.Н. Пшеницина, Ю.С. Худяков. -Новосибирск: Наука, 1979. - 167 с.

- Кузьмин Н.Ю. Погребальные памятники хунносяньбийского времени в степях Среднего Енисея. Тесинская культура. - СПб.: Айсинг, 2011. - 456 с.

- Максименков Г.Д. Современное состояние вопроса о периодизации эпохи бронзы Минусинской котловины // Первобытная археология Сибири. - Л.: Наука, 1975. - С. 48-58.

- Поляков А.В. Проблемы хронологии и культурогенеза памятников эпохи палеометалла Минусинских котловин: автореф. дис.. д-р ист. наук. - СПб., 2020. - 54 с.