Раскопки Томского кремля XVII-XVIII веков: результаты исследований полевого сезона 2023 года

Автор: Чрная М.П., Зинченко А.С., Рыбаков Д.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В 2023 г. были возобновлены раскопки Томского кремля, построенного на южном мысе Воскресенской горы в 16471678 гг. и просуществовавшего до конца XVIII в. В предыдущий период исследований, охватывающий 1983-2008 гг., был изучен комплекс воеводской усадьбы серединыXVII-XVIII в., каменные кладовые палаты 1705-1886 гг., могильник томских татарXVIначалаXVII в., часть оборонительной системы кремля восточное прясло тарасной стены. Оборонительные стены фиксировали исторические границы Томского кремля. Однако к началуXXв. южный и западный склоны мыса вместе с остатками кремлевских стен были в значительной степени срыты в ходе застройки подножия горы и прокладки улицы Ефремовской (нынеулица Бакунина). Историческую границу кремля в настоящее время трассирует только его восточная стена, раскопанная в предыдущие годы. Для локализации Томского кремля важно найти северную стену и северо-восточную башню, поиск которых составил одну из задач раскопок в 2023 г. Другая задача заключалась в том, чтобы проследить продолжение трассы восточной стены кремля. Основой для поиска послужили данные плана Томска 1768 г., которые накладывались на сложившуюся топографическую ситуацию, современные картографические материалы и данные географических информационных систем. В результате проведенных исследований обнаружен фрагмент тарасной ячейки восточного прясла (раскоп 15), что фиксирует продолжение трассы стены кремля, которая на этом отрезке отклоняется к востоку, как это и показано на плане 1768 г. Вещевой комплекс подтверждает ранее установленную датировку кремлевских укреплений. Предполагаемое местонахождение северо-восточной башни Томского кремля (раскоп 16) не получило подтверждения, поскольку ранние культурные напластования здесь были уничтожены в XIX-XX вв. в ходе значительного антропогенного воздействия. В следующем сезоне поиск исторических границ Томского кремля будет продолжен.

Томский кремль, xvii-xviii вв, исторические границы, тарасная стена, северо-восточная башня

Короткий адрес: https://sciup.org/145146637

IDR: 145146637 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0953-0957

Текст научной статьи Раскопки Томского кремля XVII-XVIII веков: результаты исследований полевого сезона 2023 года

Почти 70 лет прошло со времени публикации А.П. Дульзоном труда «Археологические памятники Томской области», где под № 61 значится «Томский острог, сооруженный в 1604 г. на Воскресенской горе в г. Томске. На большой площади в этом месте прослеживается мощный культурный слой, насыщенный обломками керамики и других предметов XVII в. и более позднего времени» [1956, c. 114]. Официальное название «Томский острог» за памятником сохранилось, хотя оно не соответствует историческому статусу Томска, основанному именно как город, а не острог [Наказ…, 1953, c. 41–44].

В 1950-х гг. производились неоднократные сборы археологических артефактов и осмотры склонов и поверхности южного мыса Воскресенской горы, который считался местом основания Томска в 1604 г. На основании визуальных обследований территории Воскресенской горы в 1955 г. решением Томского горисполкома от 30 мая 1955 г. № 194 Воскресенская гора была зарегистрирована как исторический памятник, имеющий важное историко-культурное значение [Ожере-дов, Яковлев, 1993, c. 119; Петров, 1956, c. 76; Чёрная, 2002, c. 15–86, 81–83]. Первые профессиональные археологические работы на памятнике были произведены в 1968 г. В.И. Матющенко, который обозначил его как «Воскресенская гора», под этим названием памятник фигурирует в полевой документации последующих раскопок (шифр – «ВГ»). Раскопки возобновились спустя 15 лет под руководством М.П. Чёрной (в 1983 г. совместно с М.В. Фроловым) и продолжались с небольшими перерывами до 2008 г. В этот наиболее продуктивный для изучения памятника период шло накопление массового археологического материала и его историко-культурное осмысление. Именно материалы археологического изучения памятника выявили отсутствие на южном мысе Воскресенской горы культурных напластований с остатками города первой половины XVII в. и опровергли устоявшееся мнение о первоначальном местонахождении здесь Томска [Чёрная, 2002, с. 27–79, 84–85]. В ходе многолетних археологических исследований была собрана огромная вещевая коллекция, раскопаны фортификационные сооружения, комплекс воеводской усадьбы Томского кремля середины XVII – середины XVIII в., что позволило реконструи- ровать историко-архитектурный облик средневекового города [Чёрная, 2002; 2015] и подтвердить мысль о чрезвычайной ценности археологического материала для изучения развития народов Западной Сибири и русского вклада в это развитие [Дульзон, 1956, с. 99]. Вместе с тем информационный потенциал археологических источников раскрыт далеко не полностью, как и конкретные проблемы истории города, актуальность которых обозначилась благодаря археологиче ским изысканиям последних десятилетий. Среди них поиск первоначальной локации Томска и исторических границ кремля 1647 г.

В преддверии 420-летней годовщины Томска в июле 2023 г. раскопки на территории памятника археологии федерального значения «Томский острог» после 15-летнего перерыва были продолжены. Работы проводились Томским государственным университетом (руководитель – заведующая лабораторией ТГУ– ИАЭТ СО РАН д-р ист. наук М.П. Чёрная) и ООО «Сибирская археология» (гендиректор канд. ист. наук Д.Ю. Рыбаков, специалист-археолог А.С. Зинченко); финансирование осуществлялось по программе Приоритет-2030. В отряде работали студенты-первокурсники Томского государственного университета, проходившие археологическую практику, а также специализирующиеся студенты.

Раскопки проводились на южном мысе Воскресенской горы, на территории которого в середине XVII – XVIII в. располагался центр тогдашнего города – Томский кремль. Задача полевого сезона 2023 г. и состояла в обнаружении продолжения восточного прясла тарас-ной стены Томского кремля и северо-восточной башни.

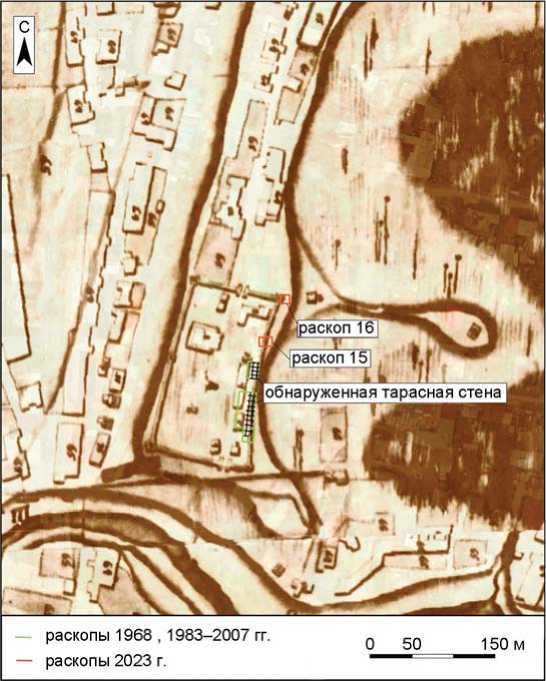

Для определения места закладки раскопов были проанализированы исторические планы Томска XVIII в., которые накладывались на сложившуюся топографическую ситуацию, современные картографические материалы и данные, полученные при использовании географических информационных систем. Проблема локализации исторических границ кремля состоит в том, что длины его стен на планах разнятся. В частности, разница длины восточной стены на картах 1734–1740, 1748 и 1768 гг. составляет от 39 до 72 м [Чёрная, 2002, с. 147, 148]. Это затрудняет определение локации северной границы кремля. Кроме того, отличается и прорисовка стен на разных планах. На планах 1748 и 1768 гг. видна изогнутость юго-восточного отрезка восточной стены кремля, следующей за линией склона горы [Там же, рис. 62, 63, 74]. Но только П. Григорьев на плане 1768 г. указал, что восточная стена кремля имеет отклонение к востоку и на северо-восточном своем отрезке, где линия склона также отступает к востоку. Такая подробность по служила основанием для выбора плана 1768 г. при определении мест заложения раскопов (рис. 1).

Раскоп 15 (нумерация раскопов 2023 г. продолжает нумерацию прежних лет) был заложен на восточном крае мыса Воскресенской горы по адресу: ул. Бакунина, 5, на территории участка, принадлежащего религиозной организации «Община миссионеров милосердия». Локацию раскопа затрудняла не только неточность размерных параметров исторических планов, но и загроможденность участка различными строениями, наличием деревьев и кустарника, огородных посадок. Именно на огороде было выбрано место для раскопа 15, площадью 24 м2, длинной стороной ориентированной по линии З–В. Локация раскопа позволяла обнаружить предполагаемое местонахождение фрагмента стены, опираясь на данные карты 1768 г., наложенные на современную топографию.

Верхняя пачка напластований из темно-и светло-серой супеси представляла поздний насыпной слой со строительным и бытовым мусором, фрагментами керамики XX в. В восточной части раскопа в этих же напластованиях, но заглубленная в подстилающие слои, залегала срубная конструкция (1,1 × 1,3 м), также заполненная бытовым мусором XX в. Бревна конструкции сложены «в лапу» и дополнительно скреплены круглыми в сечении современными гвоздями. Ниже залегала пестрая, мешаная супесь, мощностью 40–65 см, переотложенный характер которой подтверждается разновременными находками XVII–XIX вв. К поздним относятся: монета 1805 г., бронзовая печать-факсимиле с надписью «По-лицмейстеръ», нож-складник и др. XVII–XVIII в. представлены русской керамикой, в т.ч. чернолощеной и с пролощенным орнаментом, аборигенной керамикой, медными монетами XVIII в., серебряной монетой-чешуйкой, костяным гребнем, оружейными кремнями, свинцовой пулей, фрагментами поливных зеленых изразцов с разными сюжетами, включая геральдический с орлом, осколком фарфорового изделия, на котором сохранилось изображение головы «китайца», осколками стеклянных изделий с разноцветными полосами европейского производства и др. В переотложенном слое находились фрагменты человеческих костей, в т.ч. фронтальная часть верхней челюсти черепа,

Рис. 1. Фрагмент плана г. Томска, составленного П. Григорьевым (1768 г.), с указанием границ раскопок 2023 г. и ранее обнаруженной тарасной стеной Томского кремля.

а также два нательных креста, попавшие сюда из разрушенных могил при перемещении грунта.

В нижележащем слое серо-коричневой супеси мощностью до 20 см, заполненном древесным тленом, щепой, частично навозом, обнаружен нижний венец срубной конструкции размером 3,2 × 3 м, состоящий из поперечного (по линии СЗ–ЮВ) и продольного (по линии ЮЗ–СВ) бревен, соединенных «в обло», с выпуском концов бревен и выборкой чаши в верхней их части. Бревна заглублены в материк на 20–30 см (рис. 2). В заполнения слоя с остатками сруба помимо русской и «татарской» керамики XVII–XVIII вв. найдены фрагменты поливных зеленых изразцов, керамической чернильницы, бронзовый наперсток. Характер находок, часть из которых (фрагменты керамической посуды, муравленые изразцы с геометрическим орнаментом, пули, ружейные кремни, наперсток, европейское стекло и др.) имеют прямые аналогии с материалом раскопок предыдущих лет [Чёрная, 2015, рис. 93, 158, 163, 195], документирует, что современный участок по ул. Бакунина, 5 располагается на территории

Томского кремля середины XVII–XVIII в.

Обнаруженная срубная конструкция представляет фрагмент тарасной ячейки восточной стены кремля. Его расположение показывает, что на данном отрезке

Рис. 2. Воскресенская гора – 2023 г. Раскоп 15. Пласт 6. Фрагмент тарасной ячейки Томского кремля. Вид с юго-востока.

Рис. 3. Воскресенская гора – 2023 г. Раскоп 16. Пласт 14. Вид с юга.

линия восточного прясла действительно отклоняется к востоку, что подтверждает достоверность изображения этой части оборонительной стены на плане 1768 г. и то обстоятельство, что при строительстве кремля в 1647–1648 гг. учитывался рельеф горы. Обращает на себя внимание небольшое заглубление бревен нижнего венца тарас. Это объясняется тем, что на этом участке стена отступала от края горы примерно на 4 м и необходимости укрепления склона внутренним каркасом здесь не было. В отличие от ранее выявленной части стены, идущей по кромке восточного откоса, где нижние венцы вкладывались в специально вырытые траншеи глубиной 1–1,5 м, предназначенные для удерживания склона от осыпания [Чёрная, 2002, с. 53]. Таким образом, в границах раскопа 15 удалось проследить продолжение трассы восточной стены кремля и получить материалы, подтверждающие ранее установленную датировку кремлевских укреплений.

Раскоп 16 заложен на месте предполагаемого местонахождения северо-восточной угловой башни Томского кремля середины XVII в. также на основании совмещения плана 1768 г. П. Григорьева с данными ГИС и современными картографическими материалами (см. рис. 1). Раскоп размером 16 м2 заложен на восточном крае мыса Воскресенской горы по адресу: ул. Бакунина, 7, во дворе здания, в котором ранее находился Приют римско-католического благотворительного общества при польском костеле, а ныне размещаются организации, принадлежащие католической Общине Покрова Пресвятой Богородицы.

Потребовались значительные усилия для расчистки места заложения раскопа, перекрытого кучей песка с большим количеством кирпича. Расчистка производилась вручную, поскольку песок и кирпич предназначены для вымостки дворового участка. Груду песка подстилал слой асфальта, который также был убран вручную. При вскрытии культурного слоя, общая мощность которого достигала 3,2 м, обнаружилось, что он состоит из переотложенных слоев, образовавшихся в ходе хозяйственного освоения участка и представляет смешение строительного и бытового мусора при неоднократных перемещениях грунта. Кроме остатков мелких деревянных конструкций типа обкладок мусорных ям, а также сундука с железным замком, в северо-восточном углу раскопа обнаружена каменная кладка из крупных валунов песчаника и вы-мостка из современного кирпича на самом дне раскопа (рис. 3). Собранные находки бытового характера укладываются в рамки XX в. Находки более раннего периода единичны. К ним относятся несколько фрагментов чернолощеной керамики, которые находились в переотложенном состоянии, а также разрозненные фрагменты человеческих костей – свидетельств разрушения могил в ходе уничтожения в XIX в. кладбища при Троицкой церкви, условно локализуемой рядом с существующим польским костелом, построенным в 1833 г. – первым католическим храмом Западной Сибири. Еще в начале XX в. прозектор кафедры анатомии Томского университета С.М. Чугунов отмечал, что в процессе нового строительства на Воскресенской горе «кости выбрасывались рабочими, разбивались, ломались и то были засыпаны землей, то сгребались в одну кучу, причем, конечно, кости всех скелетов перемешивались» [Чугунов, 1905, с. 16].

Таким образом, в границах раскопа 16 в ходе значительного антропогенного воздействия XIX и особенно XX вв. ранние культурные напластования уничтожены, предполагаемое местонахождение северо-восточной башни Томского кремля не получило подтверждения. Однако следует учесть, что при разрушении такого достаточно крупного объекта, как башня (нижние венцы которого, к тому же, могли быть заглублены в материк), ее остатки, если башня находилась в этом месте, скорее должны были сохраниться.

Проведенные исследования ставят задачу продолжения поиска исторических границ Томского кремля, в т.ч. и северо-восточной башни, в доступных для раскопок местах, опираясь на совокупные данные письменных и картографических источников. Наиболее перспективный из них в следующем сезоне – дворовый участок по ул. Бакунина, 5.

Археологические исследования средневекового Томска документируют процесс распространения русской культуры в Сибири и ее «огромное влияние на развитие культуры туземных народов» в ходе присоединения края к Русскому государству, о чем в свое время писал А.П. Дульзон [1956, с. 99].

Исследования выполнены при поддержке Программы развития Томского государственного университета (Приоритет-2030).

Список литературы Раскопки Томского кремля XVII-XVIII веков: результаты исследований полевого сезона 2023 года

- Дульзон А.П Археологические памятники Томской области // Тр. Томск. обл. краеведческого музея. - Томск: Красное знамя, 1956. - Т. 5. - С. 89-317. EDN: DOMXAE

- Наказ Бориса Годунова Г.И. Писемскому и В.Ф. Тыркову о строительстве Томского города / З.Я. Бояршинова. Основание города Томска // Вопросы географии Сибири. -Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1953. - Вып. 3. - С. 21-48.

- Ожередов Ю.И., Яковлев Я. А. Археологическая карта Томской области. - Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1993. -Т. II. - 208 с. EDN: TJDULH

- Петров Н.М. Опыт восстановления плана Томского города и острога начала XVII века // Тр. Томск. обл. краеведческого музея. - Томск, 1956. - Т. 5. - С. 59-78.

- Чёрная М.П. Томский кремль середины XVII-XVIII в.: Проблемы реконструкции и исторической интерпретации. -Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2002. - 187 с. EDN: TPMJKT

- Чёрная М.П. Воеводская усадьба в Томске. 16601760-е гг.: историко-археологическая реконструкция. -Томск: Д-Принт, 2015. - 276 с. EDN: VNQXAB

- Чугунов С.М. Антропологический состав населения города Томска по данным пяти старинных православных кладбищ. - Томск: Паровая типография Н.И. Орловой, 1905. Ч. 1. - 264 с.