Раскопки в исторической части города Якутска в 2023 году

Автор: Соловьева Е.Н., Кирьянов Н.С., Дьяконов В.М., Степанов А.Д., Иванов А.А., Охлопков В.В., Старков К.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В сезон 2023 г. Якутским городским отрядом Приленской археологической экспедиции Музея арктической археологии им. С.А. Федосеевой Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха (Якутия), при участии специалистов ИАЭТ СО РАН, проводились археологические раскопки на объекте «Культурный слой исторической части города Якутска XVII начала ХХ в.» в границах земельного участка, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Чернышевского 8/3. В ходе раскопок были выявлены культурные слои с находками XVIII, XIX и XX вв. Массовый материал представлен фрагментами фаянсовой и фарфоровой посуды концаXVIII-XIX в. с клеймами заводов и фабрик производителей Гарднера, Мейсена, Братьев Рачкиных, И.Д. Перевалова, М.С. Кузнецова; XX в. заводов им. Калинина в Конакове, Дулевского фарфорового завода; осколками оконного и дверного стекла, стеклянных изделий; фрагментами гончарной, поливной и лепной керамики; обломками керамических печных труб; коваными гвоздями; вениками, а также индивидуальными предметами: монетамиXVIII-XXвв.; нательными крестами; курительными трубками, зубными щетками, игральными костями, фишками; шахматными фигурами; пуговицами; фрагментами деревянной резной и берестяной посуды; обломками деревянных изделий неизвестного назначения; женской перчаткой, фрагментами войлока, резиновой и кожаной обуви; парфюмерными флаконами и крышками стопперами; топорами, кувалдами; пристенным держателем для водосточных труб; деревянной тростью; значками; подковами; фрагментами слюдяных оконниц. В ходе раскопок были вскрыты многочисленные деревянные конструкции фундаменты и сваи деревянных жилых домов, построек хозяйственного назначения, хотон (хлев), погреба, ледники, отмостки, ливневые канализации и другое. Проведенные исследования являются одними из наиболее масштабных археологических раскопок на территории исторической части Якутска.

Якутск, русский острог, культурный слой, керамика, фарфор, фаянс, бивень мамонта

Короткий адрес: https://sciup.org/145146725

IDR: 145146725 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0890-0896

Текст научной статьи Раскопки в исторической части города Якутска в 2023 году

В последние годы в нескольких районах исторической части Якутска проводился целый ряд разного масштаба археологических исследований культурного слоя города [Алексеев и др., 2019; Дьяконов, 2018; 2021; Максимова, 2008; Соловьева, 2022а; 2022б; Строгова, 2014а; 2014б]. В данной статье приводятся предварительные результаты археологических раскопок, проведенных в сезон 2023 г. Якутским городским отрядом Приленской археологической экспедиции Музея арктической археологии им. С.А. Федосеевой Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха (Якутия) под руководством Е.Н. Соловьевой при участии специалистов Якутской комплексной лаборатории археологии Крайнего Севера ИАЭТ СО РАН на ул. Чернышевского, в месте, где раньше стояла городская баня с прилегающими хозяйственными постройками.

Известно, что город Якутск возникает в результате строительства ряда острогов на р. Лене, первый из которых был построен Петром Бекетовым в 1632 г. на правом берегу р. Лены. Острог несколько раз переносился из-за угрозы разрушения паводковыми водами. И, наконец, в 1642–1643 гг. Петром Головиным был заложен новый острог, уже на левом берегу р. Лены, в долине Туймаада, на месте современного города Якутска. Острог этот был «с 5 башнями, в окружности 333 саж. При нем находились казенные амбары, воеводский дом и две церкви…» [Якутский…, 1873, с. 586]. Точное расположение острога Головина остается неизвестным. Из исторических описаний его предположительное местонахождение можно разместить на границе современных кварталов «1» и «Б», у района Кружала, где в свое время размещался Малый базар. Однако ежегодные паводки, постепенный подмыв береговой линии и самого острога поставили перед необходимостью строительства нового острога. Эта задача впоследствии с успехом была выполнена воеводой И.В. Приклонским в 1681–1684 гг., который начал строительство нового о строга на незатопля-емом рекой участке (современный 64 квартал в периметре между ул. Каландаришвили, Петровского, пер. М. Жиркова и проспектом Ленина).

Квартал «Б» – один из четырех исторических кварталов Якутска («1», «А», «Б», «В»). С середины XVII в. вокруг острога формируется посадская территория из «жилетцких дворов» разных сословий. В середине XVII в. Якутск активно развивается как административный и экономический центр огромного края. Отсюда, из Якутска, шло освоение всего Северо-Востока Азии, включая Чукотку и Приамурье, шло снабжение и осуществлялся контроль многочисленных острожков и ясачных зимовий. Не случайно Якутский уезд нередко именовали «Ленским разрядом» [Сафронов, 1978, с. 22–23].

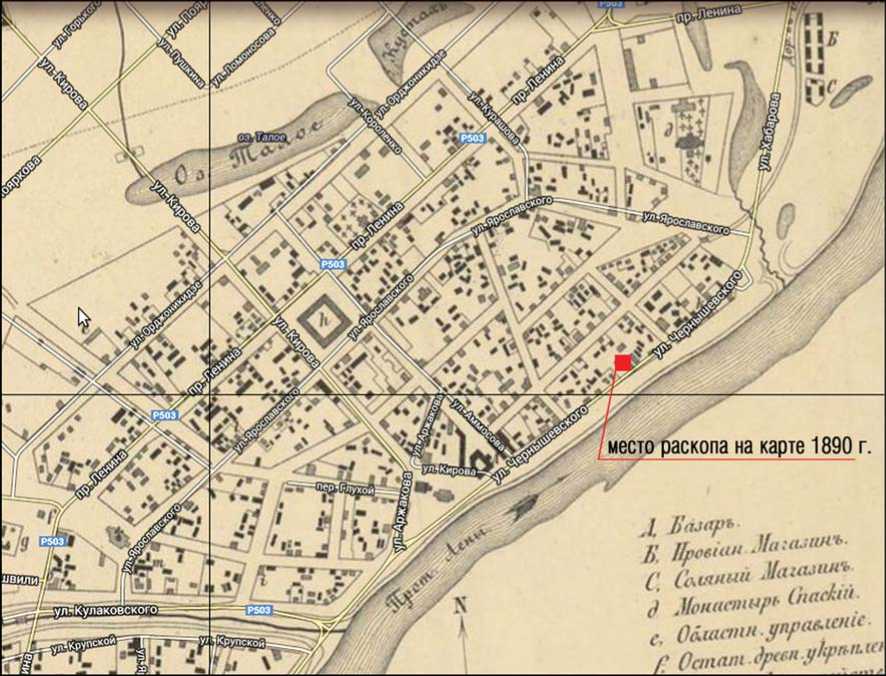

Разрастающийся посад хаотичностью застройки вызывал, видимо, определенную тревогу у администрации. Беспорядок в посадской застройке попытался выправить новый якутский воевода Ф.И. Бибиков. По его распоряжению в 1678 г. город был разделен на 4 посада. Первый посад находился в крепости-городе, где размещались администрация, дом воеводы, церковь. Бояре и служивые люди должны были разместиться к западу от крепости. Во втором посаде, «к югу от крепости до небольшой проточки» поселялись торговые и промышленные люди. Третий посад к северу от крепости был предназначен для старообрядцев-раскольников. Четвертый – между крепостью и монастырем – для ссыльных. Эти четыре посада можно сопоставить с четырьмя современными историческими кварталами: «1», «А», «Б», «В», где кварталы «А» и «Б» – были заселены старообрядцами и ссыльными, квартал «В» соответствует второму посадскому участку для промышленных и торговых людей. В этой связи следует отметить историческое значение территории этих перечисленных кварталов в плане археологической ценности: здесь простирается культурный слой XVII–XVIII вв., в котором заключаются исторические корни Якутска, возникновение начал его истории. Карта Якутска 1770 г. со списком населенных дворов свидетельствует, что во второй половине XVIII в. исторический квартал «Б» был заселен в основном служилыми – солдатами и казаками, и частично – мещанами и ссыльным контингентом. Из исторических карт XIX – начала XX в. также известны имена горожан, проживавших в 24 квартале г. Якутска [Попов, 2009] (рис. 1).

Результаты исследований

В ходе работ 2023 г. были вскрыты остатки оснований деревянных строений XIX – начала XX в. В южной части раскопа вскрыто основание купеческого дома конца XIX – начала ХХ в. оригинальной постройки с двумя подпольями с бревенчатой опалубкой и большим ледником под ним. Подполья располагались над ледником т.о., что верхнее перекрытие

Рис. 1. Фрагмент карты города Якутска 1890 г. с указанием места расположения раскопа.

ледника одновременно являлось полом для подполья. Большой интерес представляет устройство самого ледника. Он располагался прямо под домом и занимал площадь чуть меньше основания дома. Верхнее перекрытие ледника сложено из длинных полубревен в два яруса. Нижний ярус полубревен имеет продольные пазы, на которые укладывались полубревна второго яруса. Швы между полубревнами плотно проконопачены мхом. Над ледником был отсыпан мощный слой песка. В результате изучения архивных и библиографических материалов установлено, что дом, вероятно, принадлежал известному якутскому купцу II гильдии М.Г. Васильеву (1859–1909) [Там же]. С целью поиска информации была организована встреча с потомками купца М.Г. Васильева и старожилом Якутска Екатериной Адзимовой Саморцевой, проживавшей в этом доме в 1950-е годы. При разборе основания дома на одной из деревянных свай, под балкой, была обнаружена закладная монета – серебряный рубль Николая II эмиссии 1898 г.

В верхнем горизонте, в разных частях раскопа, обнаружены развалы трех кирпичных печей, с клеймами Покровского завода (начал действовать в 1938 г.), а также с клеймами «А.П.» (видимо, частный кирпичный завод). В верхнем горизонте северной части раскопа обнаружен участок чурочной (торцовой) мостовой на площади около 10 м2 из неокоренных чурок разного диаметра, высотой чуть более 20 см (рис. 2). Здесь же лежало бревно с пазами для установки ворот, остатками войлочного утепления и вырубками под колеса автомашины. Восточнее чурочной вымостки обнаружен обшитый досками вход в ледник с остатками деревянной лестницы. В северной и северо-восточной частях раскопа выявлен ленточный фундамент каменного сооружения, сложенного из бетонных балок и шлакоблоков, прорезавший чурочную мостовую и вход в ледник – гаражные боксы или склады второй половины XX в. В юго-восточном секторе раскопа выявлены остатки оснований деревянных строений – стулья, венцы оклада – большого размера. Часть стульев была с пазами для связки заплотом. В юго-западной части раскопа выявлено основание деревянного амбара размером 4 × 4 м с дощатым полом и двумя входами в ледник (булус). В одном из входов сохранилась двойная деревянная крышка для обеспечения надежной консервации запасов льда, что типично для устройства ледников. В этой же части раскопа, юго-западнее амбара, выявлены остатки хотона (хлева) для содержания скота в виде настила из жердей. В раскопе зафиксированы следы пожара конца XIX – начала ХХ в.

В нижних горизонтах северо-западной части раскопа зафиксирован фрагмент закрытой ливневой (?) канализации середины XIX в. длиной 8,15 м в виде полого канала шириной ок. 0,5 м с боковыми стен-

Рис. 2. Вид остатков чурочной (торцовой) мостовой или отмостки.

Рис. 3. Вид ливневки, сложенной из деревянных тесаных плах.

ками и верхним перекрытием из карбасных досок (рис. 3). Внутри канала зафиксирована система деревянных распорок, предотвращавшая завал боковых стенок. В северо-западной стенке раскопа зафиксирована стенка бокового канала, соединяющегося с вышеописанным. Похожая конструкция обнаружена в юговосточной части раскопа, однако расположена она несколько ниже по уровню и сохранность ее значи- тельно хуже, верхние перекрытия обрушились внутрь канала, что, возможно, говорит о более раннем ее возрасте, напр., о начале XIX в. Также в северной части раскопа обнаружены остатки хлева (хотона) для содержания скота с полом из плах и карбасных досок различной ширины, с круглым отверстием диаметром ок. 45 см в полу для фиксации деревянной емкости для воды или корма для скота в западной части строения.

В нижних горизонтах северо-восточной части раскопа зафиксирован ледник с верхним перекрытием из толстых карбасных досок, с отверстиями, закрытыми деревянными чопиками. В юго-восточном углу строения, над ледником, зафиксированы остатки подполья (кладовки?) с опалубкой из плах. В подполье (кладовке?) обнаружены несколько берестяных туесов, фрагменты циновок из камыша с комбинированным плетением, остатки плетеного изделия (корзина или верша), короткий кожаный детальнокроенный женский или детский сапожок.

В юго-западной части раскопа выявлены остатки основания старого дома середины XIX в., рубленного «в обло» с припуском. При разборке заполнения дома выявлены следы пожара в виде прогаров в полу строения, а рядом с прогарами обнаружены три фрагмента восковых свечей. Вероятно, после того как дом обветшал, его использовали в качестве хлева (хотона) для содержания скота, о чем свидетельствует мощный слой навоза внутри строения, хаотично уложенные поверх пола разноразмерные доски и утепленная войлоком небольшая дощатая дверь, которые укладывались по мере прогнивания и проваливания пола строения. На самом дне постройки обнаружено два стоящих рядом берестяных туеса.

К предметам массового материала отно сятся фрагменты фаянсовой и фарфоровой посуды конца XVIII – XIX в., с клеймами заводов и фабрик Гарднера, Мейсена, Братьев Рачкиных, И.Д. Перевалова, М.С. Кузнецова; XX в. – заводов им. Калинина в Конакове, Дулевского фарфорового завода; осколки оконного стекла, дверного рифленого стекла, стеклянных изделий – фрагментов бутылей, ваз, банок, стаканов, парфюмерных флаконов, аптечных пузырьков и прочей стеклянной посуды; фрагменты и развалы гончарной, поливной и лепной керамики, в т.ч. с традиционным якутским орнаментом; обломки керамических печных труб; кованые гвозди XIX в.; фабричные советские гвозди; веники.

К индивидуальным предметам относятся монеты XVIII–XX вв.; нательные кресты; изделия из бивня мамонта – зубные щетки, щетка для одежды, мундштук курительной трубки, фишка домино, игральные фишки; кости для игры в бабки; игральные фишки из дерева; шахматные фигуры из дерева и бивня мамонта, пуговицы XIX–XX вв. – костяные, деревянные, стеклянные, металлические, пластмассовые, из перламутра и кожи; старинное бутылочное стекло и стеклянные бутылочные клейма; металлическое кресало, кресальные кремни; железный наконечник самострела; музыкальный инструмент хомус (варган); железное клеймо с инициалами «В.К.»; женский перстень-печатка; металлическая запонка с вставкой из камня (стекла?); именная печать из сланца с инициалами «А.А.»; бусины, бисер; курительные трубки из дерева, глины, металла; фрагменты деревянной кухонной и столовой резной посуды, в т.ч. фрагмент чорона – сосуда для ритуального ку-мысопития с резным орнаментом; берестяная посуда и ее фрагменты; берестяные поплавки и грузила, фрагмент рыболовной сети из конского волоса с берестяными поплавками; деревянные кляпушки для фиксации кожаных ремней и веревок; деревянные долговые (счетные) бирки; рожок для кормления младенцев и пороховница из коровьего рога; фрагменты и обломки деревянных изделий XIX в. неизвестного назначения; фрагменты войлока; фрагменты резиновой и кожаной обуви с берестяной стелькой, с деревянным каблуком и наборным каблуком из кожи; советские парфюмерные флаконы и крышки-стопперы; советские топоры, кувалды; пристенный держатель для водосточных труб XIX в.; самодельная деревянная тро сть; советские значки; подковы; фрагменты слюды от берестяных оконниц-шитух в берестяной и металлической оправе.

Нумизматическая коллекция, собранная в ходе археологических раскопок, составляет более 200 монет XVIII–XX вв. Большинство монет относятся к первой половине XX в. Монеты XIX в. относятся к эмиссии периода правления российских императоров Александра I, Николая I, Александра II и Николая II. Также обнаружено 20 монет XVIII в., наиболее ранние из которых – 6 монет номиналом «денга» 1745–1749 гг. периода правления императрицы Елизаветы Петровны, другие монеты XVIII в. являются в основном сибирскими монетами эмиссии периода правления Екатерины II, остальные не атрибутированы в связи с плохой сохранностью. Материалом для чеканки монет служили медь, серебро, алюминиевая бронза, никель, медно-цинковый и медно-никелевый сплавы. К числу редких находок следует отнести тонкую дамскую перчатку на левую руку с ажурной вставкой на манжете и вышивкой на тыльной стороне.

В пределах исследуемого участка собрана большая коллекция обрезков бивня мамонта, используемого в качестве поделочного материала, заготовки гребней, пластины с пробными пропилами зубьев. Данный факт свидетельствует о том, что в середине XIX – начале ХХ в. на исследуемой территории находилась мастерская ремесленника-костореза.

Большой интерес как датирующий материал представляют фрагменты фарфоровой и фаянсовой посуды с клеймами фарфоровых заводов. Самое раннее изделие с подглазурным клеймом синего цвета в виде перекрещивающихся шпаг и шестиконечной звездочки принадлежит фабрике Мейсена (Саксония). Такие клейма ставились на знаменитом мейсенском фарфоре в период с 1774 по 1815 г. Также обнаружены фрагменты российского фарфора начала XIX в. с подглазурным клеймом зеленого цвета фабрики Братьев Рачкиных в д. Глебово. Фабрика основана в 1820-х гг. Киприаном Михеевичем Рачкиным, от которого перешла к братьям Архипу и Афиногену Киприановичам Рачкиным.

Таким образом, выявленные в ходе раскопок деревянные строения в основном представляют собой хозяйственные постройки XIX – нач. ХХ в. и относятся к внутренней, дворовой части усадеб, располагавшихся в зоне исследований в этот период. Жилые постройки располагались восточнее, ближе к Набережной улице (ныне – ул. Чернышевского). Именно это и определило характер находок, большую часть которых составляют предметы хозяйственно-бытового назначения.

Заключение

Комплексные археологические исследования культурного слоя исторической части города Якутска, проводившиеся в последние годы, позволили получить новую и подтвердить имевшуюся ранее информацию о быте горожан Якутска в разное время от XVII до начала XX в., об их хозяйстве, домостроении, ремеслах, торговле, верованиях, предпочтениях в одежде, проведении досуга, повседневных занятиях и других аспектах жизни. В ходе работ получена принципиально новая информация об истории формирования культурных слоев на участке и планиграфическом контексте объекта археологического наследия. Многолетняя мерзлота позволила хорошо сохраниться как разнообразным предметам из органических материалов, так и остаткам деревянных жилых и хозяйственных построек.

Исследование выполнено при поддержке специалистов и в рамках госзадания ИАЭТ СО РАН.

Список литературы Раскопки в исторической части города Якутска в 2023 году

- Алексеев А.Н., Бравина Р.И., Дьяконов В.М., Николаев Е.Н., Петров Д. М., Соловьева Е.Н., Строгова Е.А. Работы Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера в Якутии // Археологические открытия 2017 года / отв. ред. Н.В. Лопатин. - М.: Изд-во ИА РАН, 2019. - С. 504-507. EDN: MXPBPP

- Дьяконов В. М. Сохранение археологического наследия города Якутска // Восток Азии: проблемы изучения и сохранения историко-культурного наследия региона. К 15-летию Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области. - СПб.: Росток, 2018. -С. 100-107.

- Дьяконов В.М. Отчет о проведении археологических наблюдений на территории реконструкции Свято-Троицко го собора в г. Якутске Республики Саха (Якутия) в 2016 г. // Архив ИА РАН. Р-1. Ф. 1. - Якутск, 2021. - 125 с.

- Максимова М.В. Отчет о работе Городского отряда археологической экспедиции ЯГУ на территории г. Якутска Республики Саха (Якутия) в полевой сезон 2007 г. // Архив ИА РАН. Р-1. Ф. 1. № 43371. - Якутск, 2008. - 116 с.

- Попов П.В. Историко-графический атлас г. Якутска в 1917 г. - Якутск: Якутский край, 2009. - 162 с.