Распознавание образов при создании артефактов как метафора и как прикладные технологии онтологии проектирования

Автор: Боргест Н.М.

Журнал: Онтология проектирования @ontology-of-designing

Рубрика: От редакции

Статья в выпуске: 1 (15) т.5, 2015 года.

Бесплатный доступ

Онтология в информатике как эксплицитная спецификация концептуализации, где в качестве концептуализации выступает описание множества объектов и связей между ними, по своей сути является методологической основой в используемых и разрабатываемых методах распознавания образов. Онтологию проектирования, ставящую своей целью дальнейшую формализацию проектной деятельности, можно рассматривать с позиций инструментария, позволяющего распознать образ будущего изделия или системы в той проектной среде и той проектной ситуации, которые складываются в конкретный момент времени. В статье исследуются возможности использования аналогий в применении процессного подхода в таких видах деятельности, как проектирование и распознавание. Предлагается метод построения образа будущего артефакта на основе матрицы проекта этого объекта с применением мультиагентной технологии при её формировании и заполнении. Метод ориентирован на традиционные схемы и типы артефактов, которые могут быть конфигурированы в виде первоначально пустой матрицы, заполнение или распознавание которой осуществляется по мере накопления данных в процессе проектирования.

Онтология, распознавание образов, методы формализации, матрица проекта, мультиагентные технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/170178687

IDR: 170178687 | УДК: 004.93

Текст научной статьи Распознавание образов при создании артефактов как метафора и как прикладные технологии онтологии проектирования

В последние годы накопленные знания и практики проектирования позволили активизировать научные исследования в области интеллектуализации систем проектирования, автоматического синтеза новых решений [1-8]. Аналогичная картина складывается в области автоматического распознавания и, в частности, разрабатываемых соответствующих роботизированных систем. Важно также отметить, что наблюдается ускорение процесса дифференциации науки в целом, появления новых научных дисциплин и интеграции уже выделившихся научных направлений. Каждый раз это обусловлено различными возникающими условиями, которые определяют потребность рассматривать изучаемый объект целиком или по частям [9]. Подобные ускоренные процессы идут также и с видами деятельности, технологиями и практиками, когда на определённом этапе оказывается, что внешне далёкие и разошедшиеся друг от друга исследовательские деятельности оказываются близкими по содержанию выполняемых процедур и операций. При этом сами методики, алгоритмы и технологии в «физическом» плане значительно разнятся.

В статье рассматривается возможность использования аналогий при применении процессного подхода в таких видах деятельности как проектирование и распознавание образов. Предлагается метод построения образа будущего артефакта на основе матрицы проекта этого объекта, формирование и заполнение которой осуществляется на основе мультиагентной технологии. Структура матрицы проекта контурно напоминает морфологическую таблицу, позволяющую вместить все возможные реализации проектируемого объекта [10]. Метод ориентирован на известные, изученные, традиционные схемы и типы артефактов, которые могут быть конфигурированы в виде первоначально пустой матрицы, заполнение или «распознавание» которой осуществляется по мере накопления данных в процессе проектирования.

Но начать дискуссию предлагается с более общей темы – это противопоставление строгих, проверяемых, так называемых, научных методов и простых, дающих быстрый результат, инженерных методов принятия решений. При этом стоит отметить, что в основе науки лежит познавательная деятельность, а в инженерной практике или инженерии – созидательная деятельность. Соответственно продуктом или результатом науки являются новые знания, а у инженерии – артефакты, построенные для удовлетворения текущих потребностей и созданные с использованием, в том числе, и научных знаний: выявленных закономерностей, построенных моделей. Научная среда – среда абстракций и умозаключений, среда инженерии ситуационно адаптируется к реальным условиям бытия, где человек включён в неё, часть этой среды.

1 Engineering vs. Science

Все процессы, будь то проектирование, производство или научный поиск, протекают во времени. Время – это тот ресурс, который всегда ограничен, независимо от того, какими знаниями и методами мы располагаем для решения конкретных задач в данный момент. Поэтому допустимое решение, удовлетворяющее основным требованиям и полученное в разумное или минимальное время, уже является рациональным . Обоснованность этого решения обусловлена теми данными и теми предпосылками и условиями, которые были на тот момент времени, когда нужно было найти решение заданной задачи. Говорить об оптимальности найденного решения можно лишь с позиций того, кто ввёл это понятие. Лейбниц ещё в XVIII веке писал, что существующий мир есть оптимум, т.е. «лучший из возможных миров», так как результат многочисленных процессов, происходящих в этом мире, привёл к тем решениям, которые реализовались в действительности, которые выжили и тем самым доказали своё преимущество перед другими возможными вариантами реализации. Поэтому допустимость – это существенный и неотъемлемый элемент понятия «оптимум», так как наилучшее может быть (а, пожалуй, чаще всего так и бывает) и невозможным. Профессор Стэнфордского университета Д. Уайлд писал: «Большинство инженеров удовлетворяется получением решения, достаточно близкого к оптимальному, предпочитая не тратить время на поиски путей к абсолютному и вряд ли достижимому совершенству» [11, с.13]. Контекстно зависимое Грибоедовское «хорошо там, где нас нет» не только психологическая оценка недостижимости лучшего, а констатация извечного компромисса в рассматриваемых критериях оценки тех или иных решений.

Наука способна (или нет) дать метод поиска оптимального или рационального решения, но только при известных фиксированных условиях, которые можно повторить. Главное условие для науки – это возможность повторности (или повторяемости) результата эксперимента, в котором могут быть получены те же данные, что и в предыдущем опыте.

В реальной жизни «войти в ту же реку» невозможно, так как меняются условия, данные, ситуации, которые неповторимы в принципе в абсолютном течении времени.

В простых физических моделях, где можно обеспечить неизменность начальных условий, наука, её аппарат, её методы работают хорошо, так как свойства исследуемых объектов слабо зависят от односторонне протекающего абсолютного времени.

В социальных, биологических и связанных с ними моделях (социально- и биотехнических), в моделях, в которых абсолютное время присутствует в явной форме, когда все процессы протекают эксклюзивно и необратимо, этого добиться не удаётся. Здесь время выступает как фактор, изменяющий среду, условия, данные, включая онтологию самой предметной области. Онтологические модели здесь не статичны, они изменяются со временем. Вместе с нами изменяется и наше собственное представление под влиянием новых факторов, новых данных и прочих обстоятельств.

Попытки повторить инженерный эксперимент в новых условиях в таких динамичных предметных областях не приведёт к тем же результатам. Если, конечно, не ставить цель воспроизвести, попытаться реконструировать «абсолютно» все обстоятельства. Однако новый автомобиль может походить в чём-то на предыдущий, но никогда не будет таким же. Параметры и характеристики нового артефакта всегда отличны, так как используемые знания и данные для его создания стали существенно иные. Туполев, равно как любой другой авиаконструктор, никогда бы не смог, да и не стремился «повторить» самолёт, новый проект всегда отличался, вбирал в себя полученные новые знания, технологии, материалы. В этом, пожалуй, и состоит главное отличие инженерии от науки. Инженерия не стремится и не повторяет решения, как и природа, она эволюционирует вместе с ней.

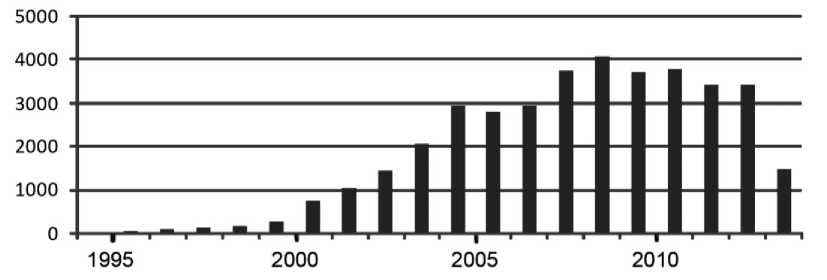

Наглядным примером эволюционных методов могут служить развивающиеся мультиа-гентные технологии, которые находят широкое применение в различных областях человеческой деятельности во многом благодаря тому, что эти технологии позволяют найти за приемлемое время решение, устраивающее участников моделируемого процесса. Рост числа научных конференций и публикаций за последние годы (см. рисунок 1) подтверждает интерес к мультиагентным технологиям и надежду, связанную с практическим использованием результатов мультиагентного моделирования.

Рисунок 1 – Количество публикаций по годам в изданиях, индексируемых Scopus, по ключевому слову multi-agent (по данным на август 2014 года)

В этих технологиях программные агенты моделируют интересы сущностей, участвующих в процессах, в реальном масштабе времени. Повторить «эксперимент», решить «заново» возникшую 1 задачу можно лишь зафиксировав ситуацию со всеми теми данными, которые были уже в прошедший момент времени. Удовлетворить научный интерес «оптимальности» решения можно, но практического значения полученный ответ на вопрос: «Когда же поку-

-

1 Именно возникшую , а не поставленную задачу с фиксированными и неизменными условиями. В инженерной практике постановка задачи меняется динамически вместе со средой, и зафиксировать её не удается. Поэтому реальная задача возникает (или случается) с параметрами, которые трудно или невозможно определить за требуемое для её решения время.

пать или продавать валюту (самолёт, газету, пароход)?» - иметь уже не будет. Так как ситуация с тех пор существенно фактически изменилась.

2 Онтология распознавания образов

Разрабатываемые методы и технологии распознавания образов традиционно ориентированы на системы искусственного интеллекта. Онтологии, как способ формализации и представления знаний в таких системах, всё больше привлекают исследователей для описания своих предметных областей (ПрО) и решаемых в них задач [12-18]. Тезаурус и глоссарий ПрО [12-14], онтологии систем распознавания изображений [15-17], онтология и эпистемология синергетики [18] развивают современное представление о сущности когнитивного процесса. При этом упор всегда не просто на «передачу информации, а в ориентации ориентируемого в его собственной области» [18].

Онтологии анализа изображений [13] необходимы для:

-

■ выработки и фиксации общего понимания рассматриваемой области знания;

-

■ представления знания в виде, удобном для их обработки автоматизированными системами анализа изображений;

-

■ обеспечения возможности получения, накопления новых знаний и многократного их использования.

Онтология опирается на «сущностные свойства объектов или их частей, заключенных в признаках» [17]. Для этого «вводится классификация», строятся «модели классов объектов», вводится «пространство признаков и взаимный анализ расстояний между объектами и классами» [17].

Распознаванию и проектированию как видам деятельности присуще наличие цели. Под целевой направленностью человеческого распознания понимается познание предмета, явления, процесса, состояния. Поэтому в распознавании целью является «деятельность, направленная на объект распознавания» [17]. При этом в постановке задачи распознавания цель «является смысловым описанием операции или совокупности операций, которые должны быть произведены над исходными данными» [12], где исходные данные – это данные, над которыми производятся операции в процессе решения задач.

Схожесть рассматриваемых видов деятельности заключается не только в наличии целей, но в необходимости наличия обобщенных моделей распознаваемых и проектируемых объектов, имеющих выявленные признаки и способы их идентификации.

3 Важные понятия

Приступая к сопоставительному онтологическому анализу и распознавания, и проектирования, следует опереться на существующие понятия этих видов деятельности, различные их определения, а также на трактовки входящих в них важных сущностей.

Проектирование – вид научно-технической деятельности, представляющий из себя процесс определения (исследование, поиск, прогноз, выбор, расчет) основных параметров и характеристик объектов проектирования, необходимых для конструирования, т. е. для разработки конструкции, материализуемой в процессе изготовления [19].

Распознавание – моделирование, существо которого состоит в замене объектов и их классов моделями, называемыми образами и обобщёнными образами, в исследовании принадлежности образа неизвестного объекта обобщённым образам классов, в выделении из них наиболее близкого обобщённого образа (модели класса) и в распространении полученного результата на принадлежность самого неизвестного объекта соответствующему классу заданного алфавита [14].

Образ – модель объекта, предъявляемого … человеку или автомату, идеальная для человека и реальная для автомата, построенная на основе описания его сущностных свойств, инвариантных к условиям распознавания [14].

4 Распознавание как метафора проектирования

Проектант, создающий новый артефакт и движимый не всегда чётко обозначенной, полностью определённой потребностью, формирует первоначально некий образ или мыслимую модель будущего артефакта. Причём этот образ сначала нечёткий с расплывчатыми параметрами и функционалом. Затем, по мере раскрытия неопределённости в процессе проектирования, его модель от идеи и первоначальной концептуальной схемы «прорисовывается» и детализируется в эскизном и техническом проектах изделия и далее в соответствующей рабочей документации.

Предметность, целостность и обобщенность перцептивного образа изображений, о которых пишут психологи и философы [18, 20], соответствуют подобным свойствам и характеристикам образа будущего объекта, который формируется на основе онтологий ПрО и онтологий задач, решаемых создаваемым и участвующим в этой области артефактом.

Целеполагание распознавания состоит в идентификации, классификации, восприятии и, в конечном итоге, понимании сущности предъявляемых объектов на основе построенных моделей. Для сопоставления понятий распознавание и проектирование можно воспользоваться методом аналогий, когда сравниваются понятия управление и проектирование [19]. В данном случае, говоря о принципиальном различии исследуемых здесь понятий, можно утверждать лишь, что « распознать можно то, что уже есть », а « проектируют то, чего ещё нет ».

При этом используемые модели образов объектов распознавания и проектирования являются основой и в той, и в другой деятельности.

На рисунках 2 и 3 показаны условные сценарные кадры процессов распознавания (рисунок 2) и проектирования (рисунок 3) объекта на примере самолета. Результатом в первом случае является опознанный (или распознанный) самолет конкретной марки, во втором случае спроектированный самолет с конкретными характеристиками.

Рисунок 2 – Распознавание объекта (самолета)

Рисунок 3 – Проектирование объекта (самолета)

Человек или созданный им автомат, осуществляя распознавание, пытаются использовать тот набор известных признаков и ту имеющуюся у них классификацию, на основании которых производится сопоставление идентифицируемого объекта и возможной его модели. Первоначальный нечёткий образ картинки «проявляется» после подбора соответствующих и приемлемых для имеющихся исходных данных изображения.

Аналогично при проектировании на основании данных технического задания на проектируемый артефакт осуществляется первоначальный выбор общих схемных решений. Эти решения базируются на выявленных признаках проектируемого объекта и их возможных значений. Затем по мере выполнения расчётных исследований, аналитической и информационно-поисковой работы осуществляется разработка агрегатного и далее детального этапов формирования целостной конструкции объекта. Полученная в процессе накопления проектных данных модель артефакта должна подтвердить удовлетворение поставленным перед проектантом требованиям и заданным критериям на создаваемый артефакт.

5 Модель объекта – матрица проекта

При работе с изображением используют понятие фундаментальной матрицы. В работе [21] для нахождения фундаментальной матрицы предлагается новый подход, основанный на согласованной идентификации.

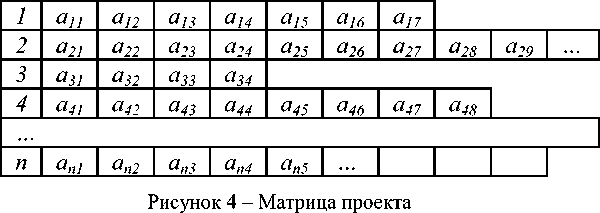

На начальном этапе формирования образа будущего объекта он может быть представлен моделью, которая контурно напоминает матрицу основных признаков объекта проектирования. При этом сама математическая модель объекта хранится в виде матрицы проекта. Матрица проекта содержит в себе всё описание объекта, соответствующее определённому этапу его проектирования. Структура матрицы проекта контурно может напоминать морфологическую таблицу, позволяющую вместить все возможные реализации проектируемого объекта. Условно сам процесс проектирования объекта можно представить в виде процесса заполнения этой абстрактной матрицы, которая по её наполнению будет содержать всё описание этого объекта или системы.

Первоначально матрица проекта пуста. После получения технического задания на проектирование начинается заполнение этой матрицы данными, первыми из которых как раз и являются значения данных самого технического задания. На рисунке 4 показана условная идеализация такой матрицы проекта, в которой строки представляют собой векторы данных (a nm ), связанных с определённым этапом или шагом в сценарии или алгоритме проектирования. Первый столбец матрицы фактически определяет порядок или сценарий проектирования объекта (заполнения матрицы проекта), состоящий условно из n шагов. Например, первая строка – это данные технического задания на проектирование самолета (a 11 = дальность, a 12 = число пассажиров…), остальные строки – результат выбора и расчёта основных параметров и характеристик самолёта (например, a 31 = тяга двигателя, a 32 = расход топлива, a 33 = масса двигателя и т.д.).

Проектирование - процесс всегда итерационный. Это связано с тем, что начиная от этапа постановки задачи, до принятия окончательных решений невозможно определить и согласовать все взаимосвязанные и взаимозависимые данные между собой. Поэтому размер матрицы окончательно формируется лишь в результате итерационного согласования данных между собой.

Существует несколько способов заполнения матрицы проекта, аналогичных способам получения необходимой информации конструктором-человеком: использование внешних баз данных для нахождения справочной информации; выбор информации на основе трендов, построенных на основании статистики; математический расчёт необходимых параметров объекта на основе выявленных физических закономерностей и зависимостей. Структура матрицы проекта формируется динамически, то есть количество и длина её строк являются переменными величинами, зависящими от текущей интерпретации метамодели.

6 Мультиагентные технологии в проектировании

Информационной основой для синтеза при проектировании являются данные, отобранные из баз данных, а также данные, полученные в результате выполнения логических, расчётных модулей и их комбинаций. Заполнение матрицы начинается с внешних параметров из технического задания на проектирование объекта. Незаполненные ячейки матрицы, являясь своеобразными агентами соответствующих параметров, в автоматическом режиме инициируют выполнение надлежащих модулей. По мере доопределения их входных данных, то есть, как только в матрице появляется достаточно данных для выполнения некоторого модуля, он начинает выполняться. Выполнение независимых модулей может идти параллельно.

Примером синтеза данных с использованием расчётных модулей может служить запуск процедуры «Вычислить» [22]. В этом случае осуществляется анализ данных, содержащихся в матрице проекта, и вектора входных данных в расчётных процедурах. Если потребные для запуска какой-либо процедуры данные имеются в матрице проекта, то расчётный модуль автоматически выполняется, тем самым получая новые данные на выходе, которые автоматически заполняют свободные ячейки в матрице проекта. Процедура инициализации таких агентов осуществляется путём сканирования матрицы проекта на предмет наличия необходимых данных для запуска модуля.

Построение итоговой схемы, по которой осуществляется вычисление, производится на основе анализа имеющихся исходных данных, в частности по результатам соотнесения входных и выходных данных различных модулей (рисунок 5). Так, например, параметр y 12 (взлетная масса самолета), являющийся результатом расчета в модуле 1, может являться исходным параметров x 22 для модуля 2, который вычисляет y 21 (массу шасси).

|

>s -о 5 ^ |

Входные данные |

Выходные данные |

||||||||

|

Хц |

Хр. |

Хв |

ХЫ |

Ун |

У12 |

|||||

|

2 |

Х21 |

Х?2 |

У21 |

|||||||

|

3 |

Хм |

Х32 |

Хзз |

Х34 |

Х35 |

У31 |

У32 |

Узз |

||

|

т |

^т2 |

У ml |

У m2 |

|||||||

Рисунок 5 – Матрица входных и выходных данных расчетных модулей

Рассматриваемые расчётные модули, вычислительные или сценарные продукционные правила или структурированные информационные запросы могут интерпретироваться как программные агенты, имеющие свои потребности (в исходных или входных данных) и возможности в виде полученных выходных данных (потенциальных ресурсах). Т.е. налицо, ставшая уже известной и широко применяемая ПВ-сеть (сеть потребностей и возможностей) [23], которая успешно решается средствами мультиагентной технологии.

7 Дискуссия

Предложенный мультиагентный подход по определению образа будущего объекта (распознавания его образа) на основе матрицы проекта работоспособен лишь для известного класса объектов и ориентирован на традиционные схемы и типы артефактов, которые могут быть конфигурированы в виде первоначально пустой матрицы проекта.

Возможно, что подход на основе аналогий будет также продуктивен и при решении проблем, стоящих перед распознаванием новых, доселе неизвестных объектов и при проектировании новых, ещё не существующих артефактов.

Работа выполнена при проведении исследований по теме «Разработка основ теории интерсубъективного управления с применением онтологических моделей ситуаций» в рамках государственного задания Институту проблем управления сложными системами РАН на 2013-2015 годы, а также при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках реализации мероприятий Программы повышения конкурентоспособности Самарского государственного аэрокосмического университета среди ведущих мировых научнообразовательных центров на 2013-2020 годы.

Список литературы Распознавание образов при создании артефактов как метафора и как прикладные технологии онтологии проектирования

- Choudhary, A.K., Arnold, C.B. Automated concept generation using branched functional models/Proceedings of the ASME Design Engineering Technical Conference. Volume 1, Issue PARTS A AND B, 2010, p. 151-166.

- Chakrabarti, A., Shea, K., Stone, R., Cagan, J., Campbell, M., Hernandez, N.V., Wood, K.L. Computer-based design synthesis research: An overview/Journal of Computing and Information Science in Engineering. Volume 11, Issue 2, 2011, Article number 021003.

- Pan, W., Chen, X., Gao, S. Automatic shape adaptation for parametric solid models/CAD Computer Aided Design. Volume 62, May 2015, P. 78-97.

- Böttcher, B., Moriz, N., Niggemann, O. From formal requirements on technical systems to complete designs-a holistic approach/Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Volume 263, 2014, Pages 977-978. 21st European Conference on Artificial Intelligence, ECAI 2014; Prague; Czech Republic; 18 August 2014 through 22 August 2014; Code 110850.

- Chandrasegaran, S.K., Ramani, K., Sriram, R.D., Horváth, I., Bernard, A., Harik, R.F., Gao, W. The evolution, challenges, and future of knowledge representation in product design systems/CAD Computer Aided Design. Volume 45, Issue 2, February 2013, P. 204-228.