Распределение ароматических углеводородов в нижнемеловых и юрских отложениях месторождения Боровое

Автор: Коржов Юрий Владимирович, Стариков Андрей Иванович, Кузина Марина Яковлевна, Романова Татьяна Ивановна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 6 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

Работа продолжает серию исследований по миграции различных классов нефтяных углеводородов в продуктивных толщах (это отложения юры и нижнего мела) на Боровой площади в Западной Сибири. В битумоиде, полученном из образцов керна скважин, методом хромато-масс-спектрометрии определено содержание и молекулярно-массовое распределение углеводородов: алкилбензолов состава С8-С34; биаренов, включая нафталин, метилнафталины, диметилнафталины; триаренов, включая фенантрен, метилфенантрены. В работе рассматривается межпластовое перемещение ароматических углеводородов из верхнеюрской зоны нефтенакопления в выше и нижележащие толщи. По перспективам меловых отложений Боровой площади проведенное исследование подтверждает выводы ранних публикаций авторов. Углеводороды поступают из юрских коллекторов в меловые очень незначительно. Фиксируется миграция легких (до С20) компонентов, которые рассеиваются по слоям пород, что косвенно может указывать на отсутствие геологических условий накопления углеводородов и формирования неструктурных залежей в нижнемеловом разрезе Боровой площади.

Юрский и меловой комплексы, алкилбензолы, нафталины, фенантрен, миграция углеводородов, восточная часть западно-сибирской платформы, боровое месторождение

Короткий адрес: https://sciup.org/14124445

IDR: 14124445 | УДК: 553.98 | DOI: 10.33619/2414-2948/79/12

Текст научной статьи Распределение ароматических углеводородов в нижнемеловых и юрских отложениях месторождения Боровое

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 553.98

В настоящее время основная добыча углеводородов (УВ) в Ханты-Мансийском автономном округе ведется в западной и центральной частях региона. На востоке округа количество разрабатываемых месторождений нефти и газа не велико. К их числу относится рассматриваемое Боровое месторождение, по запасам извлекаемых углеводородов – мелкое, по геологическому строению — простое [1, 2].

Основные промышленные запасы нефти (до 80-90%) на Боровом месторождении сосредоточены в верхнеюрских пластах ЮСб 11 и ЮСб 12 . Но, согласно мнению многих исследователей [3-5], для целей нефтепоисковой геологии на данной территории необходимо определиться с перспективой нефтеносности нижне- и среднеюрских отложений и палеозойских терригенно-карбонатных пород. Требуют уточнения вопросы герметичности региональных покрышек, возможности межпластовой миграции углеводородов из юрских отложений в меловые и формирования там нефтяных или газовых залежей.

Ранее было рассмотрено распределение н-алканов и изопреноидов состава С 8 -С 40 в породах юрского продуктивного комплекса и надпродуктивных нижнемеловых отложениях в пределах Борового месторождения [2]. Исследование показало, что некоторое количество легких алканов (до С 20 ) проникает из юрской зоны нефтенакопления в меловые отложения, преодолевая породы регионального флюидоупора — марьяновскую свиту. Восходящее перемещение легких алканов (до С 20 ) прослежено на расстояние до нескольких сот метров, причем, в части тяжелых гомологов С 21 -С 36 , молекулярно-массовое распределение н-алканов варьирует, являясь, возможно, функцией сингенетичного битумоида транзитных слоев. Невысокие концентрации органических веществ в нижнемеловых песчаниках мегионской свиты и узкий набор мигрирующих из юрских отложений алканов, указывает на предполагаемую форму перемещения – газовая или паровая фаза, газовые растворы.

В настоящей работе продолжается изучение распределения различных классов нефтяных углеводородов в пределах нижнемелового и юрского комплексов пород на Боровом месторождении. Исследуется распределение ароматических углеводородов в над- и подпродуктивных отложениях Борового месторождения. В образцах пород рассмотрено содержание и молекулярно-массовое распределение (ММР): алкилбензолов (н-АБ) состава С8-С34 с одним заместителем нормального строения; биаренов, включая нафталин (Нф), 1- и 2-метилнафталины (МНф), изомеры диметилнафталинов (ДМНф); триаренов, включая фенантрен (Ф), 9-, 2-, 3-, 1-метилфенантрены (МФ). Дополнительно рассчитаны относительные геохимические параметры: отношение низкомолекулярных н-алкилбензолов к высокомолекулярным — ΣнАБ(C9-18)/ΣнАБ(C19-34) — показатель миграции; отношение ΣНф/ΣФ – показатель миграции, возрастающий при увеличении доли более подвижных углеводородов в составе нафталинов и фенантренов; отношение метилфенантренов — 9МФ/2МФ — показатель фильтрации УВ, вызванной термическим градиентом, возрастающий в направлении фильтрации [6]. Исследование направлено на определение количественной обеспеченности миграции, оценку эффективности межпластового перемещения отдельных классов углеводородов из зон нефтенакопления в выше и нижележащие отложения для повышения достоверности известных прогнозных посылок [35, 7, 8] обнаружения новых залежей в разрезе месторождения.

Полученные данные использованы для разработки качественной модели миграции и распределения в нефтяных углеводородов в изучаемом разрезе Борового месторождения. Надеемся, что исследования помогут в понимании действующих физико-химических механизмов образования нефтегазовых залежей на месторождениях восточной части Западно-Сибирской плиты с характерной системой пологих надвигов и крупных сдвиговых блоков, формирующих геологические условия Борового месторождения.

Характеристика объекта исследований

Ввиду труднодоступности территории изучение геологического строения на востоке ХМАО проводилось эпизодически, начиная с 40-50-х годов прошлого столетия. Были проведены мелко- и среднемасштабные геологическая, аэромагнитная, гравиметрическая съемки, а также аэросейсмическое зондирование по методу отраженных волн (МОВ). Крупномасштабные съемки проводились на отдельных участках восточной части ХМАО [9, 10].

Геологическое строение площади исследований имеет двухярусное строение, т.к. территориально входит в состав Западно-Сибирской плиты [11]. Нижний структурный этаж представляет собой фундамент плиты, сложенный доюрскими породами (преимущественно палеозойскими). Верхний этаж — платформенный чехол мезо-кайнозойского возраста.

Самые древние отложения фундамента — докембрийские — вскрыты отдельными скважинами на соседних площадях, например 11-Вахской скважиной, лишь на глубину до 10-20 м, и представляют собой метаморфические комплексы мусковит-кварцевых сланцев.

Породы палеозойского возраста не имеют четкого стратиграфического деления на системы в связи с неравномерной изученностью территории. Широкое развитие получили углисто-глинистые и глинисто-карбонатные сланцы и известняки, песчаники и алевролиты, датируемые девон-каменноугольным возрастом [12]. Эти отложения перекрыты терригенно-карбонатными образованиями раннекаменноугольного возраста мощностью до 150 м. Завершают разрез пород палеозойского возраста красноцветные отложения (конгломераты, песчаники, алевролиты) позднего карбона - ранней перми.

Более широкое распространение имеют отложения мезозоя, представленные всеми тремя системами: триасовой, юрской и меловой. При этом триасовые породы совместно с более древними отложениями палеозоя и протерозоя входят в состав фундамента ЗападноСибирской плиты, а юрские и меловые толщи вместе с кайнозойскими образуют ее чехол.

Вулканогенно-осадочные породы, преимущественно вулканические туфы и базальты, триасового возраста распространены повсеместно на площади исследований и на соседних структурах. Впоследствии, в результате выравнивания поверхности формировались коры выветривания позднетриасового возраста.

Основные перспективы на нефтегазоносность связывают с юрскими толщами, которые формировались в прибрежно-морских и континентальных условиях и представлены преимущественно чередующимися песчаниками и глинистыми породами, частично битуминозными. Песчаные пласты разделены глинами аргиллитоподобными и алевролитами, прослоями серпулитов и углей.

Породы мелового возраста, согласно залегающие на отложениях юрской системы, имеют сложный полифациальный комплекс терригенных осадков, которые в свою очередь перекрываются более молодыми отложениями кайнозойского возраста.

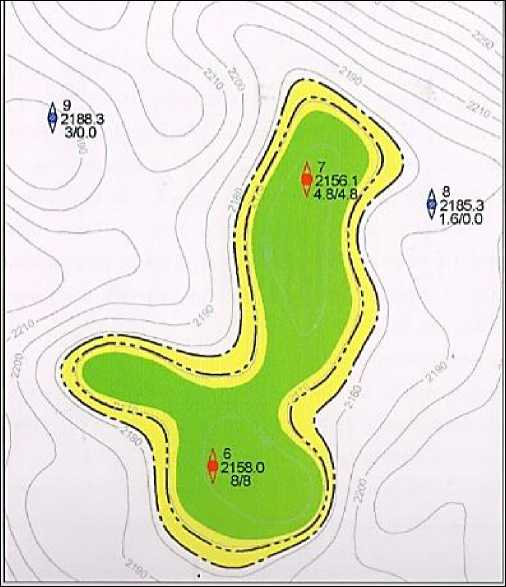

Согласно тектоническому районированию [5] месторождение Боровое находится на структуре I порядка — Пылькаралькинском мегавале (Рисунок 1), осложненным структурами других порядков [13]. Боровое месторождение в тектоническом отношении приурочено к Боровому локальному поднятию, осложняющему Пылькаралькинский мегавал.

В пределах Боровой зоны было пробурено около 20 скважин, в том числе и на территории одноименного месторождения - поисковые скважины Боровые 6 и 7 (Рисунок 2). По результатам бурения была выявлена литологическая неоднородность в нижней части осадочного чехла, отмечаются тела известняков малой мощности, формирование которых возможно имеет оползневое происхождение из более мелководной части бассейна (из Пылькараминской зоны) [14].

Рисунок 1. Фрагмент «Тектонической карты центральной части Западно-Сибирской плиты» [5]: 1 – границы геоблоков, 2 – границы тектонических элементов I порядка, 3 – границы внутреннего районирования тектонических элементов I порядка 4 - важнейшие тектонические нарушения, 5 – реки и их притоки, 6 – объект изучения

Рисунок 2. Схема расположения скважин на нефтяном месторождении Боровое (залежь пласта ЮСб11) [1]

Боровое нефтяное месторождение по нефтегазогеологическому районированию [1, 5] относится к Пыль-Караминскому нефтегазоносному району Пайдугинской нефтегазоносной области. На территории Борового месторождения промышленная нефтеносность связана с пластами ЮСб 11 и ЮСб 12 (верхняя юра), вскрытые скважиной 7 в интервалах 2231-2237 м и 2242-2246 м соответственно. Коллектор представлен песчаником бурым, светло-бурым, средней крепости, среднезернистым, нефтенасыщеным. Эффективная нефтенасыщенная мощность изменяется от 2,8 м в нижнем пласте до 4,8 м в верхнем. Размеры залежи пласта ЮСб 11 составляют 7×4,5 км, пласта ЮСб 12 — 4,1×1,5 км. Средняя пористость составляет 18,5%, нефтенасыщенность — 60%. По извлекаемым запасам месторождение относится к мелким, по геологическому строению — к простым.

Основные запасы залежи пласта ЮСб 11 составляют до 88% всех извлекаемых запасов. Оба нефтеносных пласта ЮСб 11 и ЮСб 12 имеют следующие покрышки:

-

- снизу — радомскую (или тогурскую, в зависимости от места расположения) пачку глин (породы верхней части пачки, переходящие в темноокрашенные углистые аргиллиты низов худосейской свиты, предположительно, обладают большим генерационным потенциалом и, возможно, служат источником углеводородов);

-

- сверху — глины марьяновской свиты, для которых, по сравнению с баженовской свитой, характерны уменьшенная битуминозность и меньшие признаки УВ-генерационных возможностей [15, 16].

Образцы, методика исследований и концептуальные допущения.

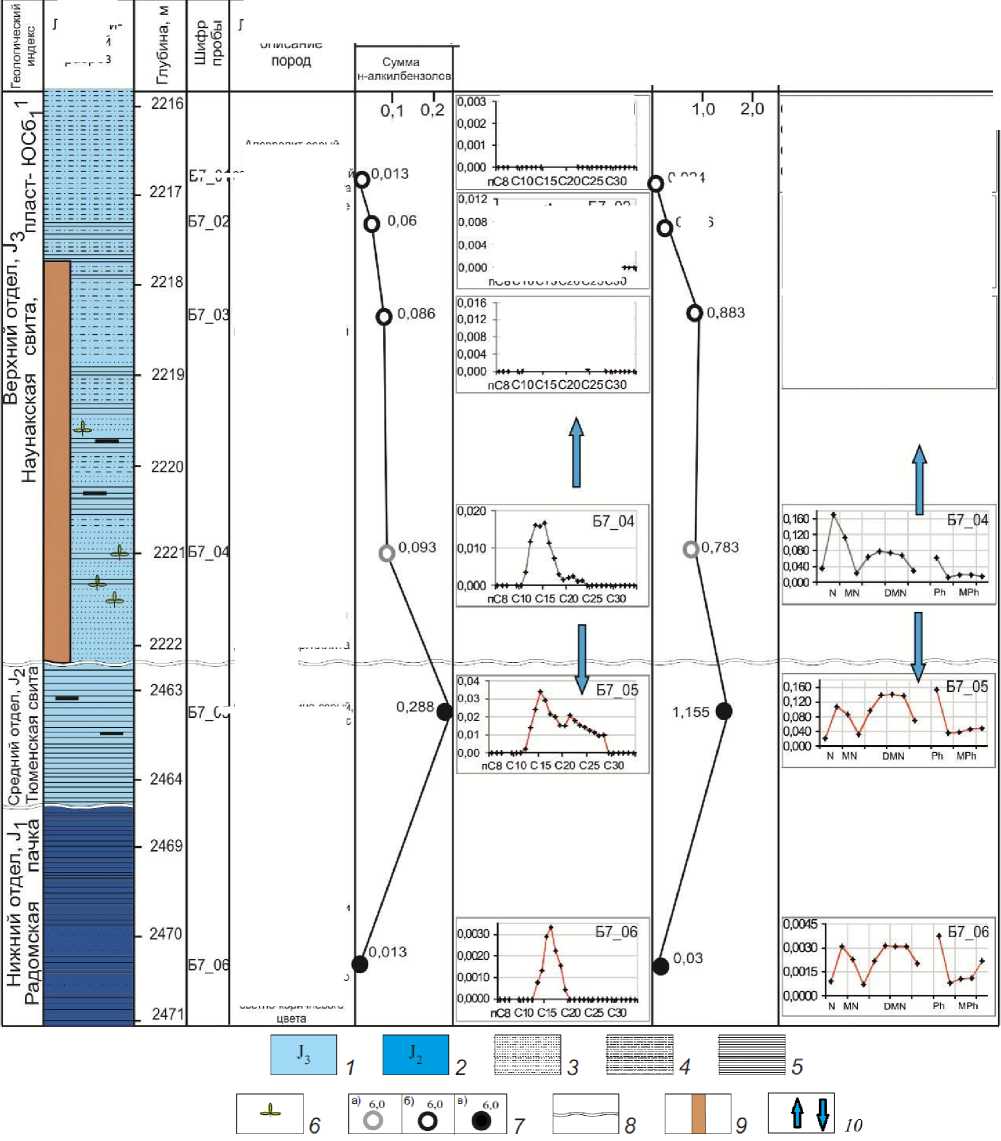

Изучаемые объекты, образцы пород. В рассмотрение приняты образцы керна глубоких скважин 7 и 9 Борового месторождения. Скважина Боровая 7 расположена в контуре нефтеносности пласта ЮСб11, промышленно продуктивного в интервале 2219-2237 м. Из данной скважины на исследование отобрано 15 образцов керна (Таблица 1): 2 образца из верхнеюрской зоны нефтепроявления (свита наунакская, J3nn, шифр Б7_03 и Б7_04), 2 образца из примыкающих к ней вышележащих слоев (свита наунакская, J3nn, шифр Б7_01 и Б7_02), 2 образца из нижележащих среднеюрских слоев (свита тюменская, J2tm, шифр Б7_05 и свита худосейская (радомская), J1hd, шифр Б7_06) и 9 образцов из нижнемеловых отложений (свита мегионская, К1mg, шифры от Б7_11, до Б7_42, см. Таблицу 1).

Таблица

|

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА КЕРНА СКВАЖИН БОРОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ |

|||||||||||||

|

нг нн со г й м М & S о О аз & л о _ сз ^ о Й 3 g § |

сГ н о о н к |

о 3 |

Содержание в породе идентифицированных мг/кг |

углеводородов, |

Расчетные параметры |

||||||||

|

1 ^ si" |

фН ƩМНф |

ƩДМ Нф |

Ф |

ƩМ Ф |

об н н |

е и К |

G ч S Й |

||||||

|

Площадь Боровая, скважина 7 |

|||||||||||||

|

Б7_42, песчаник, mg, К 1 |

1957+ 1958 |

27,60 |

1,543 |

0,014 |

0,000 |

0,004 |

0,014 |

0,004 |

0,007 |

1,585 |

2,80 |

1,68 |

1,6 5 |

|

Б7_41, песчаник, mg, К 1 |

1960+ 1961 |

18,53 |

1,112 |

0,005 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,001 |

0,002 |

1,119 |

1,54 |

0,00 |

1,2 6 |

|

Б7_32, песчаник, mg, К 1 |

1962 |

27,32 |

1,053 |

0,008 |

0,000 |

0,002 |

0,008 |

0,002 |

0,003 |

1,077 |

6,29 |

1,71 |

1,5 0 |

|

Б7_31, песчаник, mg, К 1 |

1965 |

24,46 |

0,687 |

0,005 |

0,000 |

0,001 |

0,004 |

0,001 |

0,002 |

0,700 |

4,61 |

1,26 |

1,9 0 |

|

Б7_22, песчаник, mg, К 1 |

1967 |

18,81 |

0,827 |

0,011 |

0,001 |

0,004 |

0,010 |

0,002 |

0,003 |

0,858 |

8,38 |

2,56 |

1,0 7 |

|

Б7_21, аргиллит, mg, К 1 |

1967,2 |

68,41 |

2,455 |

0,044 |

0,003 |

0,022 |

0,045 |

0,011 |

0,015 |

2,594 |

7,50 |

2,64 |

2,4 1 |

|

Б7_13, песчаник, mg, К 1 |

1972,2 |

22,70 |

1,704 |

0,022 |

0,000 |

0,005 |

0,023 |

0,005 |

0,007 |

1,766 |

11,6 6 |

2,32 |

1,1 9 |

|

Б7_12, аргиллит, mg, К 1 |

1975 |

28,61 |

1,550 |

0,020 |

0,000 |

0,002 |

0,017 |

0,012 |

0,022 |

1,622 |

2,38 |

0,54 |

1,2 9 |

|

Б7_11, песчаник, mg, К 1 |

1977 |

10,20 |

1,140 |

0,012 |

0,000 |

0,002 |

0,010 |

0,003 |

0,008 |

1,174 |

2,85 |

0,97 |

1,2 8 |

|

Б7_01, алевролит, nn, J 3 |

2217 |

31,41 |

1,072 |

0,013 |

0,000 |

0,003 |

0,010 |

0,004 |

0,006 |

1,109 |

1,35 |

1,33 |

1,3 4 |

|

Б7_02, алевролит, nn, J 3 |

2217,5 |

46,26 |

3,726 |

0,060 |

0,001 |

0,041 |

0,085 |

0,029 |

0,039 |

3,982 |

6,68 |

1,86 |

1,0 5 |

|

Б7_03, алевролит, nn, J 3 |

2218,8 |

83,68 |

9,342 |

0,086 |

0,021 |

0,265 |

0,404 |

0,086 |

0,007 |

10,31 1 |

2,42 |

3,57 |

1,2 0 |

|

Б7_04, песчаник, nn, J 3 |

2221 |

49,30 |

5,066 |

0,093 |

0,036 |

0,281 |

0,337 |

0,062 |

0,065 |

5,942 |

10,4 4 |

5,13 |

1,0 2 |

|

Б7_05, аргиллит,t m, J 2 |

2463 |

221,6 6 |

12,536 |

0,288 |

0,021 |

0,194 |

0,616 |

0,154 |

0,170 |

13,97 9 |

1,02 |

2,56 |

1,2 4 |

|

Б7_06, |

2470 |

51,42 |

1,031 |

0,013 |

0,001 |

0,005 |

0,014 |

0,004 |

0,005 |

1,073 |

27,3 |

2,30 |

1,0 |

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 8. №6. 2022

|

нг нн S 5 и О S3 & _ ей г, & ч S •& о н 4 2® Я К о |

сГ ю н о и н к |

о 3 |

Содержание в породе идентифицированных углеводородов, мг/кг |

Расчетные параметры |

|||||||||

|

и м я |

н |

фН ƩМНф |

ƩДМ Нф |

Ф |

ƩМ Ф |

да к |

do И и н н |

4 н |

© ч S Й О\ |

||||

|

аргиллит, |

5 |

9 |

|||||||||||

|

hd, J 1 |

|||||||||||||

|

Площадь Боровая, скважина 9 |

|||||||||||||

|

Б9_01, |

|||||||||||||

|

аргиллит, |

416,8 |

1,2 |

|||||||||||

|

mr, J 3 |

2269 |

9 |

24,607 |

0,779 |

0,405 |

2,235 |

2,109 |

0,264 |

0,283 |

30,683 |

2,13 |

8,68 |

5 |

|

Б9_02, |

|||||||||||||

|

песчаник, |

1,1 |

||||||||||||

|

mr, J 3 |

2271 |

52,77 |

1,406 |

0,024 |

0,000 |

0,000 |

0,009 |

0,014 |

0,011 |

1,465 |

7,47 |

0,37 |

5 |

|

Б9_03, |

|||||||||||||

|

алевролит, |

408,6 |

1,3 |

|||||||||||

|

mr, J 3 |

2272 |

2 |

1,632 |

0,030 |

0,001 |

0,094 |

0,479 |

0,162 |

0,184 |

2,582 |

0,98 |

1,66 |

5 |

|

Б9_04, |

|||||||||||||

|

аргиллит, |

1,4 |

||||||||||||

|

nn, J 3 |

2273 |

80,96 |

4,799 |

0,115 |

0,020 |

0,261 |

0,383 |

0,093 |

0,089 |

5,759 |

1,83 |

3,65 |

5 |

|

Б9_05, |

|||||||||||||

|

песчаник, |

1,7 |

||||||||||||

|

nn, J 3 |

2276 |

41,92 |

1,050 |

0,021 |

0,002 |

0,011 |

0,025 |

0,010 |

0,012 |

1,129 |

2,37 |

1,71 |

4 |

|

Б9_06, |

|||||||||||||

|

аргиллит, |

1,2 |

||||||||||||

|

tm, J 2 |

2485 |

70,75 |

4,762 |

0,057 |

0,014 |

0,141 |

0,280 |

0,038 |

0,050 |

5,304 |

2,09 |

4,96 |

5 |

|

Б9_07, |

|||||||||||||

|

песчаник, |

1,5 |

||||||||||||

|

tm, J 2 |

2493 |

30,88 |

1,462 |

0,036 |

0,008 |

0,090 |

0,185 |

0,035 |

0,061 |

1,876 |

1,71 |

2,93 |

9 |

Примечание. ∑нАлк+изоАлк С 9 - 40 , ∑нАБ С 8-34 , Нф, ƩМНф, ƩДМНф, Ф, ƩМФ – концентрации, соответственно, суммы идентифицированных алканов нормального и изипреноидного строения, суммыалкилбензолов с одним алкильным заместителем нормального строения, нафталина, суммы метилнафталинов, суммы диметилнафталинов, фенантрена, суммы метилфенантренов; всего идент.УВ – сумма всех идентифицированных углеводородов. Расчетные параметры: ΣнАБ(C 9 - 18 ) / ΣнАБ(C 19 - 34 ), ΣНф / ΣФ, 9МФ /2МФ – соответственно, отношение алкилбензолов, отношение суммы нафталинов С 10 - 12 к сумме фенантренов С 14 - 15 ,; отношение 9-метилфенантрена к 2-метилфенантрену – показатель воздействия термодиффузионных процессов на миграцию УВ [6]

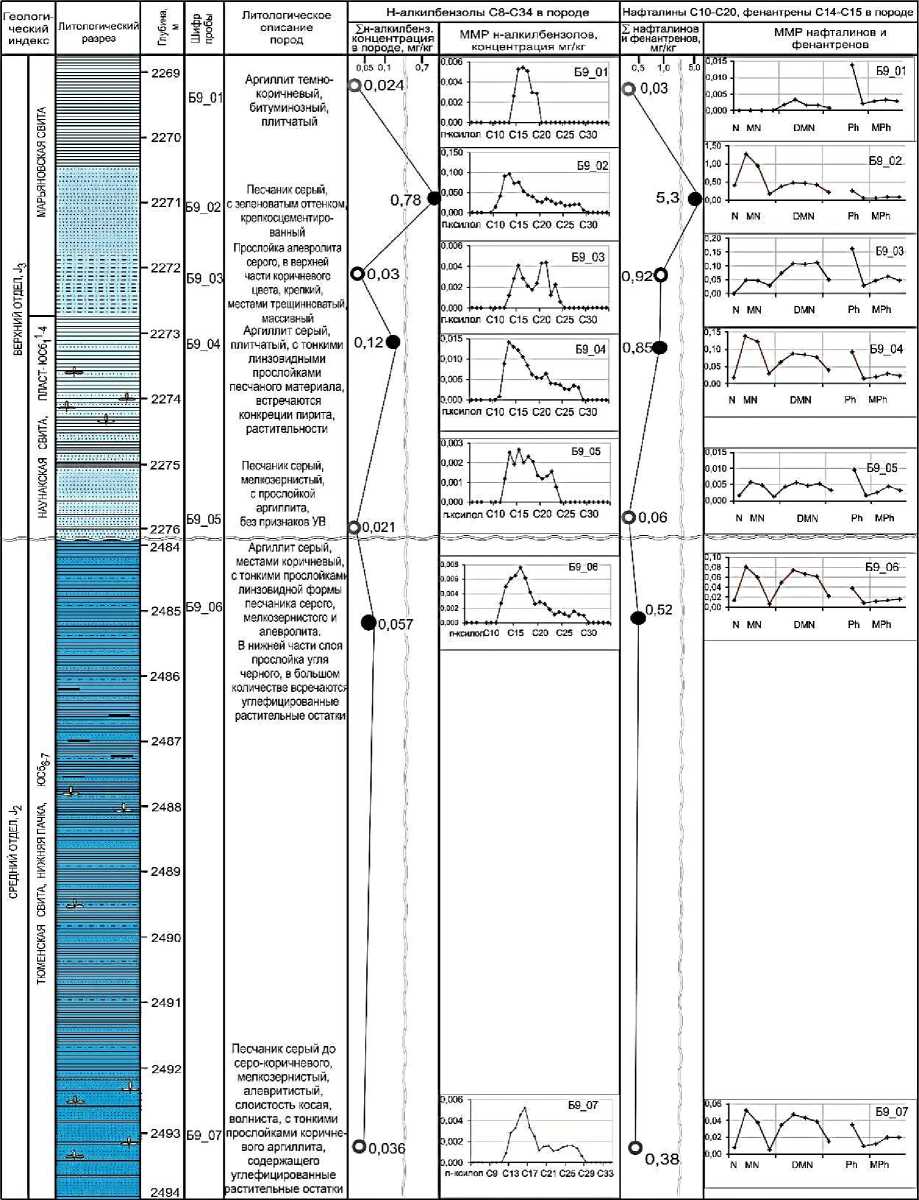

Скважина Боровая 9 пробурена за пределами контура нефтеносности (Рисунок 2), фрагментарно представлена керновым материалом юрских отложений, предположительно отнесенным авторами к «условно фоновому» по содержанию нефтяных веществ. Из Боровой 9 на исследование отобрано 7 образцов керна (Таблица 1): 2 образца из отложений нефтеносных на Боровом месторождении (свита наунакская, J 3 nn, шифр Б9_04 и Б9_05), 3 образца из вышележащих слоев регионального флюидоупора (свита марьяновская (аналог баженовской), J 3 mr, шифр Б9_01, Б9_02, Б9_03) и 2 образца из нижележащих среднеюрских отложений (свита тюменская, J 2 tm, шифр Б9_06, Б9_07).

Методика лабораторного исследования.

Керновый материал пропускали через щековую дробилку с измельчением до зернения 2 мм и менее. Навеску массой около 200 г, помещали в чистый полиэтиленовый пакет с затягивающейся горловиной и хранили в холодильнике при 5 0 С не более 1 недели до аналитических исследований пробы.

Ароматические углеводороды рядов алкилбензолы С8-С34, нафталины С10-С12, фенантрены С14-С15 выделяли из образцов двойной холодной экстракцией смесью н- гексан:хлороформ (80:20 об. %). Однократно экстракция выполнялась в закрытых стеклянных колбах, перемешиванием в течение 30 минут смеси навески породы (40-50 г) и растворителя (30 мл). После отстаивания в течение 30 мин, экстракт осторожно сливали (фильтруя через бумажный фильтр «синяя лента») в мерный цилиндр и фиксировали объем аликвоты (мл). Повторяли экстракцию с таким же объемом экстрагента.

Выполненные ранее [17] эксперименты показали, что данный методический подход применим для количественного выделения слабосорбированных на породе углеводородов рядов н-алканов С 9 –С 40 , алкилбензолов С 9 –С 33 , нафталинов С 10 –С 13 , фенантренов С 14 –С 16 . Экстракция по первой ступени смесью н-гексан:хлороформ (80:20 об. %) позволяет выделить из образцов алевролитов до 90…95 % слабосорбированных углеводородов. Экстракция по второй ступени дополнительно извлекает до 50% оставшихся на породе соединений указанных рядов. При третьей экстракции чистым хлороформом указанные углеводороды не обнаруживаются в экстрактах методом хроматографии. Тетра- и пентаароматические УВ, а также смолистые компоненты экстрагируются при двукратной экстракции н-гексан:хлороформом (80:20 об.) не полностью и не могут приниматься в расчет при сравнительных количественных исследованиях.

Анализ экстрактов выполняли на хромато-масс-спектрометре PerkinElmer Clarus 500MS. Аналитическая колонка 30 м × 0,25 мм × 0,25 мкм Elite-5MS. Режим программирования температуры 40° (5 мин) – 5°/мин – 310° (20 мин), температура инжектора 220°С, трансферлайна – 300°С, источника электронов – 190°С, энергия электронов 70 эВ, внутренний градуировочный стандарт – аценафтен-d10.

Прецизионность определения содержания на породе отдельных углеводородов по результатам повторного исследования семи образцов песчаников, алевролитов и аргиллитов пород площадей Боровая, Рогожниковская и Чистинная составила для концентрации:

-

- 0,005…0,010 мг/кг – 33 отн. %;

-

- 0,011…0,015 мг/кг – 30 отн. %;

-

- 0,90…1,30 мг/кг – 20 отн. %.

Принятые концептуальные допущения [17, 18].

В основу рассмотрения межпластового распределения углеводородов в над- и подпродуктивных отложениях положен ряд допущений:

-

1. Слои песчаника в рассматриваемых разрезах априорно принимаются за транзитные или накапливающие углеводороды слои; генерирующими и отдающими УВ слоями являются богатые органическим веществом аргиллиты и алевролиты, эти же слои являются естественными барьерами миграции, под которыми в слоях песчаника могут накапливаться повышенные концентрации мигрирующих (всплывающих) УВ.

-

2. За геологическое время состав и распределение УВ в породе стабилизировались как конечный продукт генерации, миграции, накопления и последующего рассеивания веществ в разрезе отложений. Органическое вещество в конкретном образце породы может быть:

-

а) остатком после рассеивания части мигрирующих веществ, причем часть мигрирующих веществ обязательно должна сохраниться и ее можно зафиксировать сравнением с соседними слоями пород.

-

б) мигрирующим веществом, состав которого обеднен фильтрацией; наиболее вероятное его обнаружение – в слоях песчаника, след миграции можно обнаружить, изучая состав соседних слоев.

-

1. Диффузионное или фильтрационное перемещение тяжелых (выше С8) УВ происходит из слоев с большей концентрацией в слои с меньшей. Обратное возможно

-

2. Диффузионное рассеивание веществ сингенетичного битумоида из транзитных слоев может быть не замечено на фоне мигрирующих из залежи нефтяных УВ.

-

3. Существующий массообмен можно зафиксировать при послойном исследовании нади продуктивных пород на содержание нефтяных УВ. С определенной достоверностью может быть оценено расстояние перемещения мигрирующих веществ.

фильтрационным перетеканием (отжиманием из материнских слоев в зону нефтенакопления)

при значительном перепаде давления.

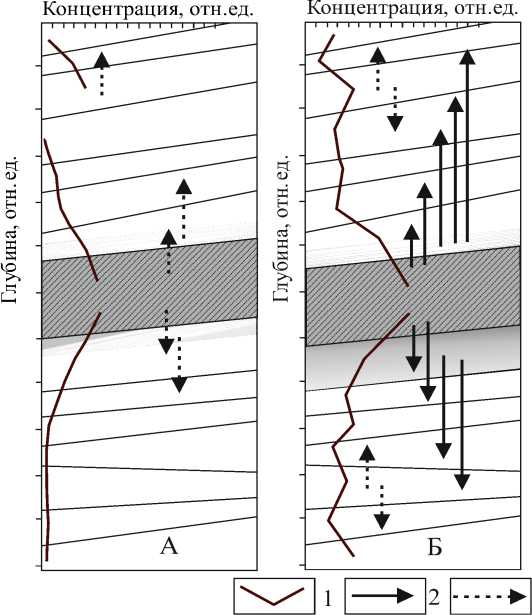

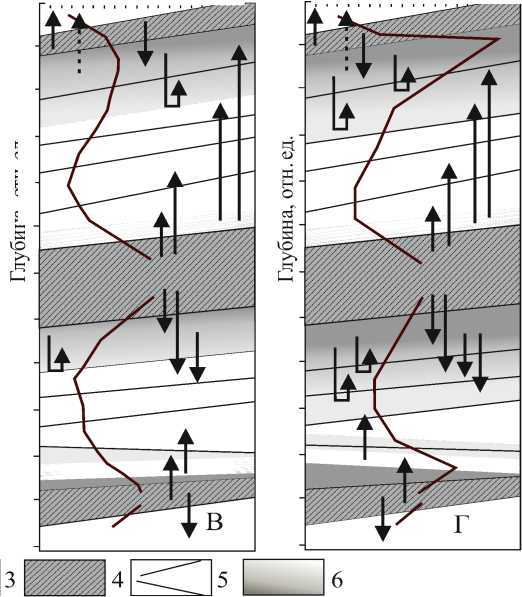

Как результат, в разрезе месторождения, в отложениях вышележащих и подстилающих нефтеносный интервал, ожидаются следующие варианты распределения веществ (Рисунок 3) [18].

Рисунок 3А. Углеводородный фон, территория потенциально нефтеносна. Н ефтепроявление в разрезе комплекса не фиксируется или залежи однопластовые, мелкие, ограниченные, локализованы непосредственно вблизи флюидоупоров. В материнской породе концентрация подвижных углеводородов низкая (возможно органическое вещество не вступило в главную фазу нефтеобразования).

Основное нефтепроявление сохраняется вблизи материнских слоев, а дальше отстоящие пласты имеют фоновое или резко уменьшающееся количество битумоида (возможно сингенетичного). Низкая концентрация подвижных УВ в зонах нефтепроявления не обеспечивает непрерывность миграционного потока. Градиент концентрации недостаточен для массового перемещения частиц, а градиенты давления не оказывают существенного воздействия на малые объемы веществ. Рассеивание из слоев, обогащенных органическим веществом возможно в результате температурной диффузии и осмотических явлений.

Концентрация, отн.eд.

Концентрация, отн.eд.

Рисунок 3. Предполагаемое распределение органических веществ в слоях пород в результате межпластовой миграции из залежи/материнских отложений: А – диффузионное перераспределение веществ; Б – фильтрация, не осложненная барьерами; В и Г – распределение веществ в разрезе, включающем коллектор, залежь, материнские отложения и флюидоупоры. 1 – график концентрационного распределения УВ в разрезе; 2 – направление фильтрации УВ; 3 – направление диффузии УВ; 4 – материнские отложения; 5 – коллектор; 6 – интервал нефтепроявления [18]

Рисунок 3Б. Территория нефтеносна в пределах установленных нефтегазоносных комплексов. Зоны нефтенакопления массивны, охватывают несколько пластов и пропластков. Разрез не осложнен барьерами, зонами выклинивания, плохопроницаемыми пропластками. В результате вертикальной восходящей или нисходящей миграции мигрирующих веществ перемещается из материнских пород и зон нефтегазопроявления по зонам микротрещиноватости выше или ниже по разрезу, задерживаясь в слоях только за счет адсорбции и ситовых эффектов, в соответствии с литологией пластов. Проследить межпластовую миграцию можно по легкой мигрирующей фракции углеводородов, например, по фильтрационному параметру ΣнАлк(C 9-19 )/ΣнАлк(C 20-36 ) н-алканов или н-алкилбензолов.

Рисунки 3В и 3Г. Территория нефтеносна в пределах установленных нефтегазоносных комплексов, с высоким прогнозом нефтеносности структур фундамента. Зоны нефтенакопления массивны, охватывают несколько пластов и пропластков. Разрез осложнен литологическими межпластовыми барьерами. Межпластовая миграция заметна по однородности состава углеводородов в соседних коллекторах. Вблизи литологических экранов ожидаем рост концентрации битумоида. В некоторых случаях в транзитных и накопительных слоях концентрация подвижного битумоида (нефти) может превысить его концентрацию в нефтегенерирующем пласте, особенно, вблизи барьеров (Рисунок 3Г).

Анализ геохимических данных

Данные по содержанию в образцах пород экстрагированного битумоида, группового и молекулярного состава рассматриваемых углеводородов, а также значения некоторых расчетных параметров, указывающих на миграцию углеводородов, приведены в Таблице.

Как отмечалось ранее [2], в юрских отложениях разреза Борового месторождения может быть выделена возможная нефтегенерирующая толща – низы тюменской свиты. Для тюменских аргиллитов (образец Б7_05) скважины Боровая 7 (Таблица) характерны более высокие концентрации идентифицированных углеводородов (до 14,0 мг/кг) по сравнению с нефтеносными песчаниками и алевролитами наунакской свиты (от 1,1 до 10,3 мг/кг). Глины радомской пачки худосовейской свиты (образец Б7_06), расположенные ниже тюменских аргиллитов, имеют не высокое суммарное содержание экстрагируемого малополярного битумоида, низкие концентрации насыщенных и ароматических углеводородов (до 1,1 мг/кг). Малый запас подвижных (нефтяных) углеводородов в исследуемом образце не позволяет на настоящий момент отнести аргиллиты радомской пачки к возможным материнским отложениям.

Наряду с тюменской, в юрском разрезе к нефтегенерирующей можно отнести марьяновскую свиту. По данным «условно фоновой» скважины Боровая 9 марьяновские аргиллиты и алевролиты (образцы Б9_01 и Б9_03) могут быть в 2 раза продуктивнее тюменских отложений (Таблица). Однако отложения марьяновской свиты, возможно из-за высокой плотности и слабой проницаемости (продольная – 0,01 мкм 2 ), не реализуют материнский потенциал, а выполняют роль регионального флюидоупора. Прилегающие к марьяновской свите сверху и снизу пласты песчаника в скважине Боровая 7 имеют фоновое содержание идентифицированных углеводородов, суммарно на уровне 1-1,2 мг/кг (образцы Б7_01, Б7_11).

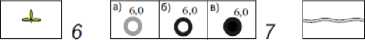

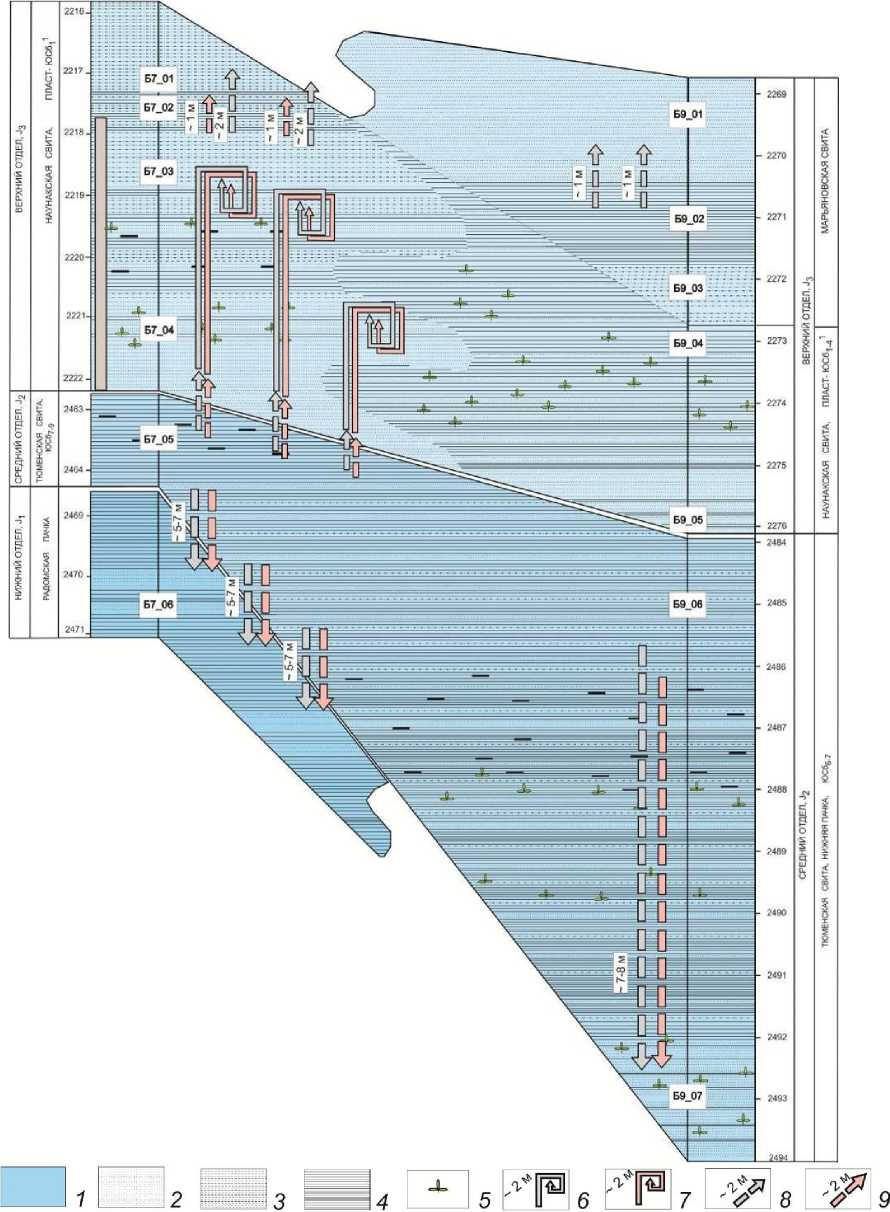

Распределение ароматических углеводородов в разрезе юрских отложений скважин Боровая 7 и Боровая 9 представлены на рисунках 4 и 5. Данные показывают, что в наунакской свите – зоне нефтенакопления – ароматические углеводороды концентрируются существенно меньше (в 3-4 раза), чем в нижележащих тюменских аргиллитах. В случае насыщенных углеводородов отмечается другая картина: концентрации алканов в породах наунакских и тюменских отложений сравнимы (до 9,3 и до 12,5 мг/кг, соответственно) в количественном соотношении и по молекулярно-массовому распределению (ММР) гомологов н-алканов С9-40, что давало право предположить их генетическое родство [2].

Концентрационное распределение ароматических УВ в юрском разрезе можно определить как соответствующее теоретической модели « Территория нефтеносна в пределах установленных нефтегазоносных комплексов» (Рисунок 3 Б); распределение насыщенных УВ определяется как соответствующее модели « Территория нефтеносна в пределах установленных нефтегазоносных комплексов, с высоким прогнозом нефтеносности структур фундамента» (Рисунок 3 В).

Изменчивость в образцах пород состава ароматических указывает на явные признаки миграции веществ из тюменских аргиллитов в ближайшие окружающие породы. В наунакской свите, по сравнению с тюменской, накапливаются легкие компоненты алкилбензолов С 9-21 и нафталинов С 10-12 – показатель ΣнАБ(C 9-18 )/ΣнАБ(C 19-34 ) возрастает в 210 раз, а ΣНф/ΣФ — в 1,5-2 раза (Таблица). В тюменской свите сохраняется остаток первичного битумоида с широким рядом н-алкилбензолов С 9-29 , преобладанием диметилнафталинов в составе нафталинов (см. ММР ароматических УВ на Рисунке 4).

В краевых слоях рассматриваемого интервала юрских пород (верхи наунакской свиты – образцы Б7_01 и Б7_02; радомская пачка – образец Б7_06) фиксируется резкое падение концентрации и обеднение состава ароматических УВ, характерное для микропоровой фильтрации: накапливается узкий набор н-алкилбензолов С 13-21 (Рисунок 4.), падает содержание относительно полярных фенантренов и нафталинов (Таблица).

Интересно, что в «условно фоновой» скважине Боровая 9 органическое вещество пород не проявляет сколько-нибудь закономерной изменчивости состава ароматических в юрском разрезе. Наблюдаются свои характерные особенности состава изомеров и гомологов, специфические для каждого слоя (Рисунок 5). Нет изменчивости и параметра 9МФ/2МФ, который по данным [6] может указывать на термодиффузионное или хроматографическое перераспределение изомеров фенантренов в результате миграции или термодиффузионных явлений в разрезе (Таблица). Миграция не очевидна.

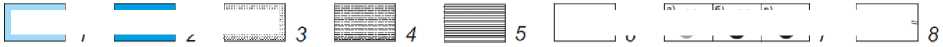

Главной особенностью меловых отложений на Боровой площади [5], является слабая выдержанность зональных покрышек в разрезе нижнего мела и отсутствие ачимовского регионального флюидоупора, что определяет отсутствие здесь нефтяных залежей. В дополнение к этому тезису, наши ранние исследования насыщенных углеводородов показали хорошее экранирование мелового разреза от юрских отложений сланцами марьяновской свиты [2]:

концентрации экстрагируемых битумоидов в мегионской свите в среднем в 2-4 раза ниже, чем в юрском разрезе и на порядок ниже, чем в марьяновских аргиллитах ([2] и Таблица);

молекулярно-массовое распределение н-алканов мегионской и марьяновской свит существенно различается для нижнемелового и верхнеюрского разрезов;

миграционный параметр состава н-алканов ΣнАлкC9-19/ΣнАлкC20-36 обычно растущий в направлении миграции, не проявляет существенной изменчивости при переходе из марьяновской в мегионскую свиту;

в пределах мелового разреза прослеживается восходящее (сквозное) перемещение лишь легких н-алканов до С20, которые, возможно в небольшом количестве проходят через марьяновский флюидоупор из верхнеюрских залежей. Их состав постоянно обогащается различным набором тяжелых компонентов С21-С36, в зависимости от состава сингенетичной органики [2].

Сумма нафталинов и фенантренов

Литологическое описание

Нафталины С10-С12. фенантрены С14-С15 в породе, концентрация, мг/кг

Н-алкилбензолы С8-С34 в породе, концентрация, мг/кг

Рисунок 4. Распределение ароматических углеводородов в разрезе юрских отложений скважины Боровая 7: 1-2 – стратиграфические отложения: 1 – верхнеюрского возраста, 2 – среднеюрского возраста; 3-5 – породы разного литологического состава: 3 – песчаник, 4 – алевролит, 5 – аргиллит; 6 – биоразности; 7 – концентрации углеводородов в песчаниках (а), алевролитах (б), аргиллитах (в); 8 – разрыв шкалы; 9 – нефтепроявление, 10 – предположительное направление миграции

Литологический разрез

Алевролит серый, средней крепости, Б7 01 равномернозернистык с включением пирита

Тонкое переслаивание алевролита светлосерого, средней крепости, аргиллита темно-серого.

с многочисленными включениями пирита

Алевролит нефтенасыщенный

Песчаник бурый, коричневый, среднезернистый, средней крепости, нефтенасыщен, с включениями линз пирита, с тонкими прослоями растительного детрита и аргиллита

qc Аргиллит темно-серый крепкий, массивный, с включениями углистых остатков

Аргиллит белый, плитчатый, с мелкими линзами кремнистой породы, в средней части с хаотичными намывами зернистого песчаника светло-коричневого

ММР н-алкилбензолов

|

— |

|

|

Б7_01 |

|

Б7 02

ПС8С10С15С20С25С30

|

к Б7 03 |

||

0,024

0,196

ММР нафталинов и фенантренов

|

лито ■ |

|||

|

0,0015 ■ |

|||

|

MN |

DMN |

Ph MPh |

|

|

0,030 ■ 0,020- |

|||

|

0,010 ■ / |

|||

|

MN |

DMN |

Ph MPh |

|

|

0120 ■ |

Б7 03 |

||

|

0,080- |

|||

|

0,040- / |

|||

|

U.UUU ч-N |

MN |

DMN |

Ph MPh |

Рисунок 5. Распределение ароматических углеводородов в разрезе юрских отложений «условно фоновой» скважины Боровая 9: 1-2 – стратиграфические отложения: 1 – верхнеюрского возраста, 2 – среднеюрского возраста; 3-5 – породы разного литологического состава: 3 – песчаник, 4 – алевролит, 5 – аргиллит; 6 – биоразности; 7 – концентрации углеводородов в песчаниках (а), алевролитах (б), аргиллитах (в); 8

– разрыв шкалы

Проводимое исследование ароматических углеводородов подтверждает замечания [5] и [2] относительно меловых отложений на Боровой площади. Углеводороды поступают в меловой разрез из юрских коллекторов очень незначительно, в ограниченном наборе легких (до С20) компонентов, которые рассеиваются по слоям пород. Области нефтенакопления в пределах рассматриваемого разреза явно не формируются. На Рисунке 6 в разрезе меловых пород скважины Боровая 7 можно заметить локальное перемещение легких н-алкилбензолов C9-18 из прослоев аргиллитов в ближайшие песчаники. Например, от аргиллита Б7_12 к песчанику Б7_13 величины миграционных параметров ΣнАБ(C9-18) / ΣнАБ(C19-34) и ΣНф/ΣФ возрастают почти в 5 раз. Хроматографическое или термодиффузионное перераспределение состава изомеров метилфенантренов [5], судя по слабой изменчивости параметра 9МФ/2МФ, также не наблюдается (Таблица).

Концентрационное распределение ароматических и насыщенных УВ в меловом разрезе можно определить как соответствующее моделям « Углеводородный фон, территория потенциально нефтеносна» (Рисунок 3 А) или « Территория нефтеносна в пределах установленных нефтегазоносных комплексов» (Рисунок 3. Б).

Ранее [2] была зафиксирована особенность образца песчаника Б7_41, в котором сконцентрированы только тяжелые гомологи н-алканов С 17-36 и отсутствуют легкие. На основании лабораторных данных по газопроницаемости этого образца (1232-1356 мД), по сравнению с соседними (270-600 мД), было сделано предположение о высокой пропускной способности прослоя по отношению к легким углеводородам. Предложена форма перемещения легкой фракции углеводородов – газовая или паровая фаза, газовые растворы. Но детальное рассмотрение состава ароматических компонентов позволяет предположить присутствие здесь слабого промывного водного (возможно, гидротермального) режима. Водной промывкой можно объяснить полное отсутствие в данном образце алкилнафталинов С 10-12 (Таблица и Рисунок 6 — отмечено эллипсом), которые способны растворяться в воде в полном наборе изомеров [19]. Подобную картину наблюдали в разрезе пород Ханты-Мансийского месторождения [20], где, в результате возможного промывного режима, из органического вещества высокопроницаемого песчаника горелой свиты были вымыты практически полностью нафталины С 10-12 , а сформированные залежи содержали нефть с повышенным содержанием нафталинов относительно других групп ароматических УВ. Стоит отметить, что по геодинамическим условиям Ханты-Мансийское месторождение, так же как и Боровое, приурочено к участку локального сжатия структур фундамента, но территориально расположено в центральной части Западно-Сибирской плиты.

Геохимическая модель вертикальной миграции УВ на Боровой площади.

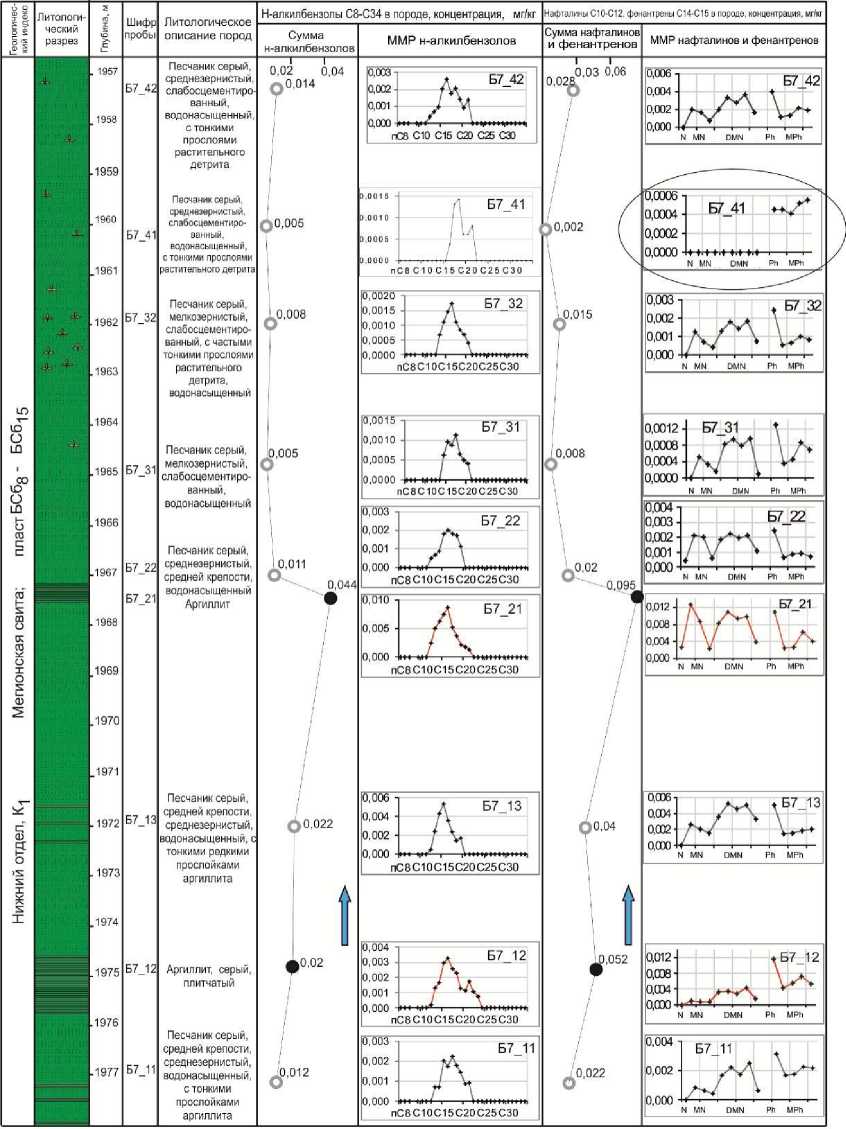

Рассмотрение распределения насыщенных [2] и ароматических углеводородов явилось основой для построения схематической геохимической модели меж- и внутрипластовой вертикальной миграции УВ-флюидов в разрезе Борового месторождения, приведенной на Рисунках 7 и 8.

Разрез юрских отложений Боровой площади. Отмечается наличие практически замкнутого нефтегазоносного комплекса, включающего материнские породы тюменской и, возможно, марьяновской свит, нефтеносные коллекторы наунакской и тюменской свит и достаточно надежные флюидоупоры – вверху марьяновская свита, снизу радомская пачка худосовейской свиты. Межпластовое перераспределения углеводородов происходит в результате поровой фильтрации и адсорбции в условиях всплывания и диффузии. К верхам системы всплывают преимущественно насыщенные углеводороды и легкие компоненты в составе ароматических. В верхах комплекса наблюдается резкое падение концентрации и обеднение состава УВ, характерное для фильтрации — накапливается узкий набор н-алканов и н-алкилбензолов С12-21, падает содержание относительно полярных фенантренов, на что указывает значительное (в разы) возрастание параметров Σалк/ΣНф, Σалк/ΣФ [2], а также ΣнАБ(C9-18) / ΣнАБ(C19-34) и ΣНф/ΣФ.

Рисунок 6. Значение показателя обстановок осадконакопления Пр/Фт в исследуемых образцах: 1 – отложения нижнемелового возраста; 2-4 – породы разного литологического состава: 2 – песчаник, 3 – алевролит, 4 – аргиллит; 5 – биоразности; 6 – концентрации углеводородов в песчаниках (а), алевролитах (б), аргиллитах (в); 7 – разрыв шкалы; 8 – предположительное направление миграции

Рисунок 7. Качественная геохимическая модель вертикальной миграции углеводородов в разрезе юрских отложений Боровой площади: 1 – отложения юрского возраста; 2-4 – породы разного литологического состава: 2 – песчаник, 3 – алевролит, 4 – аргиллит; 5 – биоразности; 6 внутрипластовая миграция насыщенных УВ; 7 – внутрипластовая миграция ароматических УВ; 8 – межпластовая диффузия насыщенных УВ; 9 – межпластовая диффузия ароматических УВ

Рисунок 8. Качественная геохимическая модель вертикальной миграции углеводородов в разрезе меловых отложений Боровой площади: 1 – отложения мелового возраста; 2-4 – породы разного литологического состава: 2 – песчаник, 3 – алевролит, 4 – аргиллит; 5 – биоразности; 6 внутрипластовая миграция насыщенных УВ; 7 – внутрипластовая миграция ароматических УВ; 8 – межпластовая диффузия насыщенных УВ; 9 – межпластовая диффузия ароматических УВ

Разрез меловых отложений Боровой площади. К породам нефтепроизводящим можно отнести верхи марьяновской (аналог баженовской, но беднее по запасам органического вещества [15, 16]) свиты. Предполагается слабое проникновение углеводородов в меловой разрез из юрских коллекторов через марьяновский флюидоупор в количестве очень незначительном, в ограниченном наборе легких (до С 20 ) компонентов, которые рассеиваются по слоям пород. Концентрации слабополярных битумоидов (микронефти) в образцах породы в среднем в 2-4 раза ниже, чем в юрском разрезе и на порядок ниже, чем в марьяновских аргиллитах. Поступающие углеводороды по ММР легких н-алканов С 12-21 близки тюменской свите, по составу ароматических — нефтям наунакской свиты, Содержание тяжелых УВ ( выше С 20 ) варьируют от слоя к слою, являясь, функцией сингенетичного битумоида пород. В пределах комплекса отмечается локальное перемещение легких н-алкилбензолов C 9 - 18 и алкилнафталинов из прослоев аргиллитов в ближайшие песчаники. Основная предполагаемая форма перемещения компонентов – газовая или паровая фаза, в случаях высокопроницаемых пропластков, не исключается водная промывка.

Выводы

-

1. Юрские и меловые отложения в пределах Боровой площади по данным изучения состава и распределения насыщенных [2] и ароматических углеводородов характеризуются как самостоятельные, существенно разобщенные комплексы.

-

2. В юрском нефтеносном комплексе отмечаются явные признаки миграции веществ из тюменских аргиллитов в коллекторы наунакской свиты. Показателем восходящей миграции легких углеводородов из тюменской в наунакскую свиту является возрастание в разы отношений ΣнАБ(C 9-18 )/ΣнАБ(C 19-34 ) и ΣНф/ΣФ

-

3. Марьяновская свита, в пределах Боровой площади, выполняет роль регионального флюидоупора, разобщающего юрские и меловые комплексы пород. Углеводороды из верхнеюрского комплекса способны проникать в меловые отложения в малом количестве и в ограниченном наборе легких компонентов до С 20 .

-

4. В породах мелового комплекса устойчиво фиксируются низкие концентрации экстрагируемых органических веществ (10-50 мг/кг), без существенного тренда в пределах разреза, что косвенно может указывать на отсутствие геологических условий для накопления углеводородов и формирования неструктурных залежей в нижнемеловом разрезе Боровой площади. В качестве эффективных показателей межпластовой миграции углеводородов могут рассматриваться параметры Σалк/ΣНф, Σалк/ΣФ, ΣнАБ(C 9-18 ) / ΣнАБ(C 19-34 ) и ΣНф/ΣФ.

Список литературы Распределение ароматических углеводородов в нижнемеловых и юрских отложениях месторождения Боровое

- Волкова В. А., Шпильмана А. В. Атлас месторождений нефти и газа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Екатеринбург: ИздатНаукаСервис, 2013. 306 с.

- Коржов Ю. В., Стариков А. И., Кузина М. Я., Романова Т. И. Вертикальная зональность насыщенных углеводородов в разрезе нижнемеловых и юрских отложений Борового месторождения // Бюллетень науки и практики. 2021. Т.7. №8. С. 29-45. https://doi.org/10.33619/2414-2948/69/04

- Ковешников А. Е. Источник поступления нефти и газа в палеозойские отложения Западно-Сибирской геосинеклизы // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2013. Т. 322. №1. С. 111-116.

- Ступакова А. В., Соколов А. В., Соболева Е. В., Кирюхина Т. А., Курасов И. А., Бордюг Е. В. Геологическое изучение и нефтегазоносность палеозойских отложений Западной Сибири // Георесурсы. 2015. 2(61). С. 63-76.

- Ахпателов Э. А., Волков В. А., Гончарова В. Н.. Елисеев В. Г., Карасев В. И., Мухер А. Г., Мясникова Г. П., Тепляков Е. А., Хафизов Ф. З., Шпильман А. В., Южакова В. М. Атлас «Геология и нефтегазоносность Ханты-Мансийского автономного округа». Екатеринбург: ИздатНаукаСервис, 2004. 148 с.

- Иванов В. И. Состав триароматических углеводородов нефтей: Автореф. … канд. дисс. Томск. 1993. 25 с.

- Конторович А. Э., Нестеров И. И., Салманов Ф. К. Геология нефти и газа Западной Сибири. М.: Недра, 1975. 673 с.

- Брехунцов А. М. Методология постановки геологоразведочных работ на нефть и газ в краевых областях Западно-Сибирского мегабассейна // Горные ведомости. 2013. №4 (107). С. 6-13.

- Галунский В. А., Мещеряков Н. А., Ромашко Б. А. Обобщение результатов геофизических работ на нефть и газ в Тюменской об-ласти. Тюмень, 1992.

- Ставицкий Б. П., Плавник А. Г. Региональная оценка гидроминеральных ресурсов (йодо-бромных вод) апт-сеноманских и неокомских отложений ХМАО. Тюмень, 2002.

- Балдин В. А., Мунасыпов Н. З., Шарафутдинов Т. Р. О нефтегазогеологическом районировании Западной Сибири // Геофизика. 2017. №3. С. 62-68.

- Файбусович Я. Э., Воронин А. С., Маркина Т. В. Рубин Л. И., Чеканов В. И. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:1000000. Третьей поколение. Серия Западно-Сибирская. Лист Р-44 – р. Вах. Объяснительная записка. СПб., 2020. 193 с.

- Шпильман В. И., Солопахина Л. А., Пятков В. И. Новая тектоническая карта центральных районов Западной Сибири // Пути реализации нефтегазового потенциала ХМАО: Вторая научно-практическая конференция. Ханты-Мансийск: Путиведъ, 1999. С. 96-115.

- Иванов К. С., Ерохин Ю. В., Писецкий В. Б., Пономарев В. С., Погромская О. Э. Новые данные о строении фундамента Западно-Сибирской плиты // Литосфера. 2012. №4. С. 91-106.

- Гончаров В. И., Обласов Н. В., Самойленко В. В., Фадеева С. В., Кринин В. А., Волков В. А. Нефтематеринские породы и нефти восточной части Западной Сибири // Нефтяное хозяйство. 2010. №8. С. 24-28.

- Гладков Е. А., Шарф И. В., Карпова Е. Г., Пулькина Н. Э., Филимонова И. В., Гладкова Е. Е. Перспективы нефтеносности залежей углеводородов в баженовской и марьяновской свитах юго-востока Западной Сибири (Томская область) // Бурение и нефть. 2020. №7-8. С. 56-59.

- Жильцова А. А., Исаев В. И., Коржов Ю. В. Вертикальная геохимическая зональность нефтегазоносных комплексов (на примере Рогожниковского и Северо- Рогожниковского месторождений) // Известия Томского политехнического университета. 2013. Т. 322. №1. С. 69-83.

- Коржов Ю. В., Исаев В. И. Экспериментальное обоснование прямого поискового признака – аномальных концентраций ароматических углеводородов // Разведка и охрана недр. 2013. №5. С. 19-25.

- Кульков М. Г., Артамонов В. Ю., Коржов Ю. В., Углев В. В. Индивидуальные органические соединения нефти как индикаторы нефтяного загрязнения водной среды // Известия Томского политехнического университета. 2010. Т. 317. №1. С. 195–200.

- Коржов Ю. В., Лобова Г. А., Исаев В. И., Стариков А. И., Кузина М. Я. Генезис углеводородов доюрского комплекса Ханты-Мансийского месторождения (зона локального сжатия Западно-Сибирской плиты) // Геофизический журнал. 2020. Т. 42. №5. С. 130-147.