Распределение поля и зарядов в переходе между n-GaAs и полуизолирующей подложкой, легированной хромом

Автор: Бобрешов А.М., Нестеренко Ю.Н., Разуваев Ю.Ю.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 3 т.16, 2013 года.

Бесплатный доступ

С помощью численного моделирования проанализирована структура поля и объемного заряда на границе раздела между полуизолирующей подложкой, легированной хромом, и n -каналом в GaAs полевых транзисторов с затвором Шоттки. Использована четырехуровневая модель полуизолирующего GaAs с учетом глубоких уровней. Показана определяющая роль глубоких акцепторных уровней в формировании объемного заряда со стороны подложки, а также зависимость величины и распределения объемного заряда от их концентрации.

Полевой транзистор с затвором шоттки, арсенид галлия, полуизолирующая подложка, граница раздела, глубокие уровни, объемный заряд, численное моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/140255825

IDR: 140255825

Текст научной статьи Распределение поля и зарядов в переходе между n-GaAs и полуизолирующей подложкой, легированной хромом

Проблема обратимых отказов арсенид-галли-евых полевых транзисторов с затвором Шоттки (ПТШ) под действием мощных электромагнитных помех связана с процессами, протекающими на границе раздела активного слоя и полуизолирующей подложки (или буферного слоя, выращенного на подложке) [1; 2]. Эта граница характеризуется наличием потенциального барьера и сопутствующего ему дипольного объемного заряда [3]. Воздействия помех, меняя величину объемного заряда на границе раздела по сравнению с нормальным рабочим режимом, влияют на ширину канала ПТШ, что проявляется на практике в нестабильности рабочих характеристик транзистора [4]. Поскольку в полуизолирующей GaAs подложке концентрация центров с глубокими уровнями имеет тот же порядок, что и концентрация остаточных мелких примесей, или превышает ее, глубокие уровни играют важную роль в формировании отрицательного объемного заряда со стороны подложки. Влияние глубоких уровней приводит к тому, что импульсные воздействия на транзистор сопровождаются длительными переходными процессами, которые в экспериментах наблюдаются, например, в виде запаздывающей составляющей тока стока. Одновременно наблюдаются длительные временные зависимости основных высокочастотных параметров, таких как коэффициент шума и коэффициент усиления [2; 5].

Следует отметить, что подобные нарушения функционирования ПТШ имеют место при широком разнообразии видов воздействий, в число которых, кроме микроволновых импульсов, входят ионизирующее [6], рентгеновское [7], оптическое [8] излучения, видеоимпульсы и сверхкороткие импульсы [9], а также управление по подложке [3].

Для понимания физических процессов, происходящих на границе канал–подложка, и связанных с ними явлений нарушения функционирования ПТШ большое значение имеют ясные представления о структуре объемного заряда границы раздела и роли глубоких уровней в этой структуре. В настоящей работе путем численного моделирования на основе программного симулятора полупроводниковых приборов APSYS проведен детальный анализ распределения поля и зарядов на границе раздела канал – полуизолирующая подложка, легированная хромом, в состоянии равновесия (в отсутствие приложенных напряжений).

-

1. Физическая модель

При изготовлении ПТШ используются различные способы получения активного слоя: ионная имплантация или выращивание легированных эпитаксиальных слоев. При этом между активным слоем и подложкой часто располагается полуизолирующий буферный слой, свойства которого, вообще говоря, отличаются

мкм

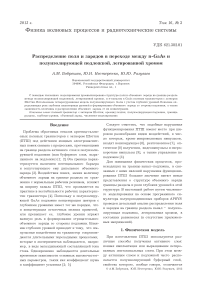

Рис. 1. Исследуемая структура ПТШ

Полуизолирующая подложка

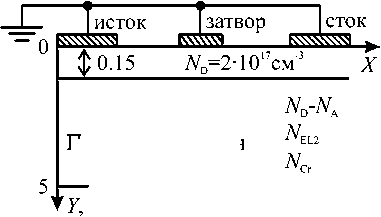

Рис. 2. Четырехуровневая модель полуизолирующего GaAs

от свойств объемного GaAs подложки. Однако во всех случаях на границе канал–подложка или канал–буфер имеют место схожие явления, вызванные глубокими уровнями подложки или буфера. Ниже исследуется модель ПТШ с резким переходом канал – полуизолирущая подложка, представленная на рис. 1. Сток и исток образуют с активным слоем омические контакты, затвор – контакт Шоттки.

Для описания электрофизических свойств полуизолирующей подложки использовалась четырехуровневая модель [3; 10], включающая в себя мелкие доноры и акцепторы с концентрациями ND и NA соответственно, а также глубокие доноры и акцепторы. В подложке, легированной хромом, для мелких уровней, образованных остаточными примесями, имеет место ( Nd - Na ) > 0, кроме того, присутствуют глубокие донорные центры типа EL2, присущие любому материалу GaAs. Примесь глубоких акцепторов в виде атомов хрома C r играет компенсирующую роль.

Зонная диаграмма четырехуровневой модели, описывающей полуизолирующий GaAs, представлена на рис. 2. Особенностью этой модели является то, что глубокий акцепторный уровень хрома расположен в запрещенной зоне выше, чем глубокий донорный уровень EL2.

Кинетика тепловых процессов захвата–возбуждения носителей для глубоких уровней в симуляторе APSYS описывается в рамках рекомбинационной статистики Шокли – Рида – Холла с помощью сечений захвата электронов о n и дырок о p . В расчетах использовались следующие параметры для уровней EL2 и Cr [10–12] при температуре 300 K:

-

- энергия ионизации уровня EL2 относительно зоны проводимости: E c - E el2 = 0.688 эВ;

-

- сечение захвата для электронов уровня EL2: о n ,el2 = 4.68 х 10 - 16 см 2 ;

-

- сечение захвата для дырок уровня EL2: о p ,el2 = 2 х 10 - 18 см 2 ;

-

- энергия ионизации уровня Cr относительно валентной зоны: E cr - E v = 0.755 эВ;

-

- сечение захвата для электронов уровня Cr: о n cr = 1.17 х 10 19 см 2 ;

-

- сечение захвата для дырок уровня Cr: о p cr = 5 х 10 - 17 см 2 .

-

2. Материалы подложки

Моделирование перехода канал–подложка проводилось для трех материалов подложки с одинаковыми, типовыми [10; 11], значениями концентрации мелких примесей ( Nd - Na ) = 1016 см 3 и концентрации ловушек EL2 N el2 = 1.5 х х 1016 см - 3, но с различным содержанием хрома N Cr. Исследовались распределение поля и структура объемного заряда в переходе в зависимости от степени компенсации подложки. Параметры исследуемых материалов приведены в таблице ниже. Первый из этих материалов имеет компенсационное отношение N cr / [ N el2 + ( Nd - Na ) ] = 1. Остальные два материала характеризуются повышенным содержанием хрома.

-

3. Результаты расчетов

Из приведенных значений сечений захвата следует, что с большой точностью центры EL2 можно считать электронными ловушками, а центры хрома – дырочными ловушками.

Все три материала обладают хорошими полуизолирующими свойствами, имеют высокие значения удельного сопротивления р . В таблице ниже приведены оценочные значения р , полученные в предположении [10; 11], что подвижность электронов ц n = 4000 см 2 / ( Vs ) , а отношение подвижностей электронов и дырок ц n / ц p = 15.

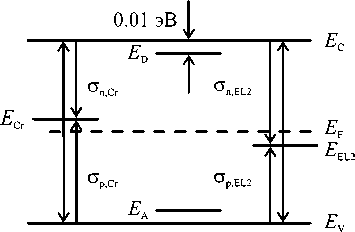

Зонная диаграмма перехода и распределение Y -составляющей напряженности электрического поля в поперечном сечении X = const, перпендикулярном к плоскости контактов, показаны на рис. 3. Отметим, что здесь и далее приводятся сечения вне длины затвора с тем,

Рис. 3. Зонная диаграмма ( а ) и распределение напряженности электрического поля ( б ) в области перехода между каналом и подложкой. Глубокие уровни на зонной диаграмме показаны линиями: EL2 (-----), Cr (– – – –)

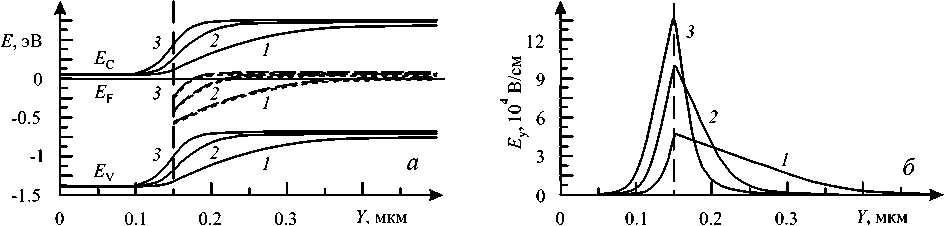

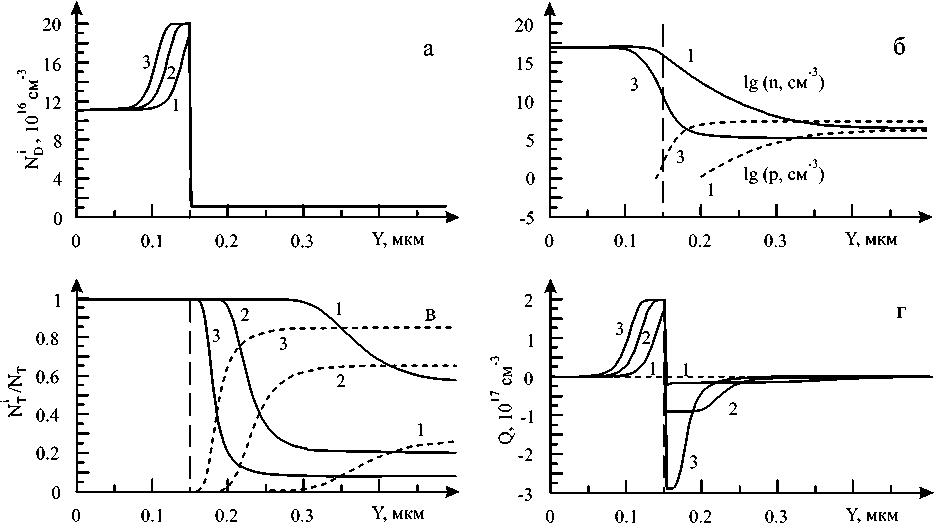

Рис. 4. Объемный заряд и его структура в области перехода между каналом и подложкой: а – концентрация ионизирован- ных мелких доноров; б – концентрация свободных носителей Cr (––––––); г – плотность объемного заряда Q

; в – доля ионизированных глубоких уровней EL2 (-----) и

чтобы не рассматривать явления в области контакта Шоттки, а номера кривых соответствуют номерам материала подложки таблицы. Координата Y = 0.15 мкм на графиках, согласно модели рис. 1, соответствует границе канал–подложка. Энергии дна зоны проводимости E C и потолка валентной зоны E V, а также энергетические уровни глубоких доноров E EL2 и акцепторов E Cr отсчитываются относительно уровня Ферми E F. Уровень мелких доноров на зонной диаграмме не показан, поскольку в масштабе диаграммы он вплотную прилегает к дну зоны проводимости.

Видно, что с увеличением содержания хрома в подложке уровень Ферми в ней понижается, соответственно, возрастает контактная разность потенциалов. Одновременно происходит уменьшение ширины области электрического поля и увеличение его напряженности на границе раздела. При этом область поля смещается в сто- рону канала: если для материала 1 поле сконцентрировано преимущественно в подложке, то для материала 3 – преимущественно в пространстве канала. Таким образом, при увеличении концентрации хрома в подложке происходит расширение обедненной области канала у границы раздела и соответственное уменьшение эффективной толщины активного слоя. В области перехода в результате искривления зон глубокие уровни принимают положение существенно ниже уровня Ферми, в результате чего глубокие акцепторы здесь должны практически полностью заряжаться (отрицательно), а глубокие доноры – нейтрализоваться.

Распределение объемного заряда в поперечном сечении X = const и его структура показаны на рис. 4. Плотность объемного заряда, отнесенная к величине элементарного заряда, определялась как

Q = p - n + N D + N EL2 - N c r , см 3 , где p и n – концентрации свободных дырок и электронов; NDi – концентрация ионизированных мелких доноров; N E i L2 и N C i r – концентрации ионизированных глубоких уровней. Предполагалось, что мелкие примеси представлены только донорами ( Na = 0 ) .

На рис. 4, а показано пространственное распределение концентрации ионизированных мелких доноров N D ( Y ) . Полная ионизация мелких доноров имеет место только в подложке, где их уровень существенно выше уровня Ферми. В канале уровень Ферми близок к уровню мелких доноров в связи с их высокой концентрацией (2 х 10 17 см - 3), поэтому мелкие доноры ионизированы не полностью. Степень их ионизации возрастает при приближении из глубины канала к поверхности раздела с подложкой, где энергетические уровни повышаются относительно уровня Ферми.

Поперечное распределение концентраций свободных электронов и дырок показано на рис. 4, б . В глубине подложки концентрация носителей мала, причем в нормально компенсированной подложке (материал № 1) n и p близки друг к другу, а при высоком содержании хрома существенно различаются с преобладанием дырок. При переходе через потенциальный барьер в область канала концентрация дырок стремится к нулю, а концентрация электронов – к максимальному значению.

Степень ионизации глубоких уровней в подложке NTi /NT характеризуется кривыми рис. 4, в. В глубине подложки уровни ловушек близки к уровню Ферми, поэтому их ионизация сильно зависит от содержания хрома, влияющего на положение EF. В области же потенциального барьера для всех рассматриваемых материалов подложки при приближении к границе раздела доля ионизированных ловушек EL2 стремится к нулю, а доля ионизированных ловушек Cr – к единице. С точки зрения статистики Ферми – Дирака это объясняется изменением положения энергетических уровней относительно уровня Ферми в области потенциального барьера в соответствии с зонной диаграммой рис. 3. С точки же зрения статистики Шокли – Рида – Холла [13] такое поведение ионизации глубоких уровней в области перехода связано с изменением концен- трации свободных носителей в этой области в соответствии с рис. 4, б, поскольку доля глубоких уровней, занятых электронами, в стационарном состоянии зависит от локальных концентраций свободных носителей n и p. В результате уменьшение p при приближении из глубины подложки к границе с каналом ведет к освобождению ловушек Cr от дырок и к их ионизации, а увеличение n – к захвату ловушками EL2 электронов и к их нейтрализации.

Объемный заряд перехода канал–подложка, распределение плотности которого в единицах элементарного заряда показано на рис. 4, г , представляет собой диполь с положительным знаком со стороны канала и отрицательным – со стороны подложки. В полуизолирующей подложке объемный заряд образован в основном алгебраической суммой зарядов ионизированных глубоких доноров, глубоких акцепторов и мелких доноров. В глубине подложки действует механизм компенсации, в силу которого происходит переход электронов с мелких и глубоких доноров на глубокие акцепторы. При этом выполняется условие электронейтральности. В области потенциального барьера, где ловушки EL2 в основном нейтрализуются, а ловушки Cr ионизируются, образуется объемный заряд как алгебраическая сумма отрицательного заряда ионизированных ловушек Cr и поло ж ительного заряда ионизированных мелких доноров. Поскольку в подложке в области перехода N C r > N D , то объемный заряд имеет отрицательный знак. В подложке с относительно невысоким содержанием хрома (материал № 1) в тонком слое, прилегающем к каналу, плотность отрицательного заряда немного возрастает за счет свободных электронов, концентрация которых здесь (рис. 4, б ) сравнима с концентрацией примеси хрома. Положительный объемный заряд со стороны канала формируется как алгебраическая сумма плотностей ионизированных мелких доноров и свободных электронов.

Рис. 3, б и 4, г показывают, что ширина проводящего канала ПТШ сильно зависит от содержания хрома в подложке: чем выше концентрация Cr, тем уже канал и меньше его проводимость. Это обстоятельство может явиться причиной разброса параметров приборов, изготовленных на подложках с различными уровнями легирования.

Заключение

Произведен анализ равновесного перехода канал – полуизолирующая подложка, легированная хромом, в арсенид-галлиевом ПТШ. Анализ проведен в рамках четырехуровневой модели полуизолирующего GaAs. Определена структура объемного заряда в области перехода для подложек с различным содержанием хрома. Показано решающее значение глубоких акцепторных уровней хрома в образовании объемного заряда со стороны подложки. Концентрация глубоких акцепторов сильно влияет как на толщину перехода, так и на ширину канала, а следовательно, и на функциональные параметры ПТШ. При импульсных воздействиях изменение величины и структуры объемного заряда вследствие перезарядки глубоких уровней является причиной длительных переходных процессов в ПТШ.

Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» (ГК № 14.514.11.4079).

Таблица

Содержание хрома и удельное сопротивление для исследуемых подложек

|

Материал № |

N Cr > см 3 |

N Cr N EL2 + ( N D ~ NA ) |

p , Ом ■ см |

|

1 |

2.5 x 1016 |

1 |

4.7 x 108 |

|

2 |

1 x 1017 |

4 |

1.3 x 109 |

|

3 |

1 x 1017 |

12 |

8.3 x 108 |

Список литературы Распределение поля и зарядов в переходе между n-GaAs и полуизолирующей подложкой, легированной хромом

- Влияние мощных импульсных микроволновых помех на полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы / В.В. Антипин [и др.] // Зарубежная радиоэлектроника. 1995. № 1. С. 37-53.

- Баранов И.А., Обрезан О.И., Ропий А.И. Стойкость твердотельных модулей СВЧ к кратковременным электроперегрузкам // Обзоры по электронной технике. Сер. 1. СВЧ-техника. М.: ЦНИИ «Электроника», 1997. 111 с.

- Полевые транзисторы на арсениде галлия. Принципы работы и технология изготовления / под ред. Д.В. Ди Лоренцо, Д.Д. Канделуола. М.: Радио и связь, 1988. 496 с.

- Itoh T., Yanai H. Stability of Performance and Interfacial Problems in GaAs MESFET's // IEEE Trans. Electron Devices. 1980. V. 27. № 6. P. 1037-1045.

- James D.S., Dormer L. A study of high power pulsed characteristics of low-noise GaAs MESFET's // IEEE Trans. Microwave Theory and Techniques. 1981. V. 29. № 12. P. 1298-1310.

- Радиационные эффекты в GaAs-полупроводниковых приборах и интегральных схемах / Е.Р. Аствацатурьян [и др.] // Зарубежная электронная техника: сб. обзоров. М.: Изд. МЭП СССР, 1988. № 1. С. 48-83.

- Transient radiation study of GaAs metal semiconductor field effect transistors implanted in Cr-doped and undoped substrates / M. Simons [et al.] // J. Appl. Phys. 1981. V. 52. № 11. P. 6630-6636.

- Аствацатурьян Е.Р., Громов Д.В., Елесин В.В. Модель долговременной релаксации фототока в GaAs-структурах с затвором Шоттки // Микроэлектроника. 1989. Т. 18. Вып. 5. С. 434-438.

- Механизмы обратимых отказов GaAs ПТШ при мощных импульсных воздействиях / А.М. Бобрешов [и др.] // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2008. Т. 11. № 3. С. 60-68.

- Compensation mechanisms in GaAs / G.M. Martin [et al.] // J. Appl. Phys. 1980. V. 51. № 5. P. 2840-2852.

- Полуизолирующие соединения A^III B^V / под ред. Дж.У. Риса. М.: Металлургия, 1984. 256 с.

- Simplified simulation of GaAs MESFET's with semi-insulating substrate compensated by deep levels / K. Horio [et al.] // IEEE Trans. Computer-Aided Design. 1991. V. 10. № 10. P. 1295-1302.

- Shockley W., Read W.T., Jr. Statistics of the recombinations of holes and electrons // Phys. Rev. 1952. V. 87. № 5. P. 835-842.