Распространение возбудителя эшерихиоза среди телят и поросят в Краснодарском крае

Автор: Тищенко А.С.

Статья в выпуске: 1 т.257, 2024 года.

Бесплатный доступ

Целью работы явилось изучение распространения возбудителя эшерихиоза и его патогенных серотипов в условиях скотоводства и свиноводства в Краснодарском крае. Материалами для статьи служили данные лабораторных исследований на эшерихиоз, предоставленные ГБУ «Кропоткинская ветеринарная лаборатория» с 2008 по 2022 г. Анализ данных проводили с помощью общепринятых эпизоотологических и статистических методов. В результате было установлено, что за последние 15 лет эшерихиоз у телят и поросят лабораторно регистрируется в среднем в 43,2 % и 39,4 % случаях соответственно. Эпизоотический процесс, несмотря на тенденцию к снижению, характеризуется стационарностью и периодичностью. Скачки болезни в виде подтвержденных результатов лабораторных исследований регистрируются каждые 3-5 лет. При идентификации возбудителя эшерихиоза установлено 35 патогенных серотипов, выделенных от телят, и 32 серотипа - от погибших поросят. Распространение и эпизоотическое значение среди молодняка крупного рогатого скота имели такие патогенные серотипы эшерихий, как О117, О26, О20, О33, О55, О18 и О35, а от новорожденных поросят - О33, О117, О26, О35 и О55. В результате установлено, что эшерихиозная инфекция широко распространена у новорожденных телят и поросят, и требует новых, и эффективных методов контроля.

Эшерихиоз, кишечная палочка, распространение, эпизоотическая ситуация, серотипы, телята, поросята

Короткий адрес: https://sciup.org/142240434

IDR: 142240434 | УДК: 619:616:98:579.842:636.2:4(470.620) | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_1_257_244

Текст научной статьи Распространение возбудителя эшерихиоза среди телят и поросят в Краснодарском крае

Многие зарубежные и отечественные авторы в своих исследованиях доказывают этиологическую роль кишечной палочки в возникновении диареи телят и поросят. Патогенность эшерихий в значительной степени обусловлена наличием главных факторов вирулентности, включая экзотоксины, адгезины и факторы колонизации [2, 4, 10].

Эшерихиоз как острое токсиэнтеральное заболевание широко распространено в различных регионах Российской Федерации и в странах ближнего и дальнего зарубежья [3, 4, 5, 8, 9]. Динамичный рост Краснодарского края по производству продуктов животноводства в последние годы обеспечивается в основном за счет повышения технологий выращивания и продуктивности крупного рогатого скота и свиней, что позволяет ему оставаться одним из лидирующих районов в Южном федеральном округе, ежегодно наращивая производство мяса и молока [6, 7].

Продуктивность свиней и крупного рогатого скота в Краснодарском крае в последние годы имеет устойчивую тенденцию к росту. В связи с этим, благополучие поголовья по инфекционным болезням, в том числе по эшерихиозу, является первостепенной задачей.

Цель работы – мониторинг эпизоотической обстановки по эшерихиозу телят и поросят по данным проведенных лабораторных исследований и изучение серологического профиля возбудителя болезни на территории Краснодарского края с 2008 по 2022 гг.

Материал и методы исследований. Материалом для исследования служили данные ветеринарной отчетности государственного бюджетного учреждения ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория» в ретроспективе по годам (с 2008 по 2022 гг.). Степень напряженности эпизоотической ситуации и специфику выраженности эпизоотического процесса при эшерихиозе телят и поросят анализировали с учетом распространенности, территориальной и временной приуроченности, также обращали внимание на структуру заболевания. Изучение эпизоотической ситуации проводили с использованием методов сравнительно-географического и эпизоотологического анализа, а также данных лабораторных исследований.

Результат исследований. Анализ статистического материала за последние 15 лет проведенных лабораторных исследований по распространению

Таблица 1 – Количество подтвержденных случаев эшерихиоза у телят и поросят по результатам лабораторных исследований

|

й О |

£ й о Д а н д 5 S 2 « к о 1 & S а 3 и Q п д S 4 Й о Й « с |

d а ю 2 с эт S ° 2 н ° 3 § я S g И а § 2 о н Д ^ S ^ о о д |

н Й >1 & й ° а |

о 3 а о я & д о й Д Д о О U s 2 я д с и о О S а ” ^ й u ® S о н Д Е й д s |

й д о 2 с эт S ° ^ К ° 2 § о Д й а д о и н о н а ^ Д п о о д |

н к |

|

2008 |

989 |

470 |

47,5 |

790 |

229 |

28,9 |

|

2009 |

885 |

365 |

41,2 |

789 |

385 |

48,8 |

|

2010 |

266 |

220 |

82,7 |

515 |

408 |

79,2 |

|

2011 |

150 |

95 |

63,3 |

214 |

161 |

75,2 |

|

2012 |

830 |

274 |

33,01 |

305 |

159 |

52,1 |

|

2013 |

801 |

257 |

32,1 |

175 |

50 |

28,6 |

|

2014 |

815 |

293 |

35,9 |

151 |

64 |

42,4 |

|

2015 |

629 |

213 |

33,9 |

110 |

41 |

37,3 |

|

2016 |

759 |

346 |

45,6 |

82 |

47 |

57,3 |

|

2017 |

574 |

283 |

49,3 |

35 |

17 |

48,6 |

|

2018 |

456 |

196 |

42,9 |

40 |

12 |

30 |

|

2019 |

309 |

138 |

44,6 |

57 |

7 |

12,3 |

|

2020 |

223 |

89 |

39,9 |

10 |

1 |

10 |

|

2021 |

547 |

196 |

35,8 |

32 |

6 |

18,7 |

|

2022 |

295 |

60 |

20,3 |

38 |

8 |

21,05 |

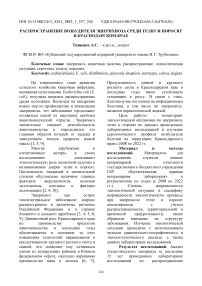

Рисунок 1 – Динамика подтвержденных результатов лабораторных исследований на эшерихиоз телят за 2008-2022 гг.

^“количество положительных проб ^“% регистрации эшерихиоза

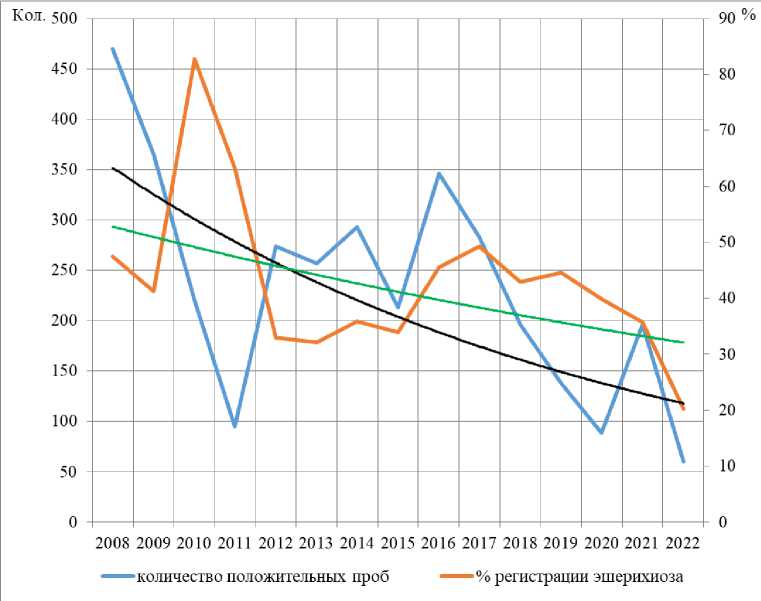

Рисунок 2 – Динамика подтвержденных результатов лабораторных исследований на эшерихиоз поросят за 2008-2022 гг.

Таблица 2 – Серотипы патогенных эшерихий, выделенных из патологического материала от поросят и телят за 2008-2022 гг.

Динамика регистрации эшерихиоза у телят и поросят на основе результатов лабораторных исследований представлена на рисунках 1 и 2. Наибольшее количество положительных проб на эшерихиоз у телят зарегистрировано в 2008 г. и составило 470 исследований. У поросят пик выявления патогенной кишечной палочки приходился на 2010 г. – 408 положительных

результатов. Стоит отметить, что 20082014 гг. были самыми неблагополучными в отношении эшерихиоза, как у телят, так и у поросят, в этот период в среднем каждый 2-й лабораторный анализ на эшерихиоз был положительный, а процент регистрации болезни достигал 58 %.

Изучая динамику в последующие годы, установили снижение выявления случаев эшерихиоза у телят в 2,3 раза к концу 2011 г. с последующим нарастанием в 2,8 раза в 2012 г. и относительно стабильной частотой регистрации до 2015 г. В 2016 г. количество положительных лабораторных проб увеличилось в 1,6 раза, после чего наступило снижение вплоть до 2020 г. – в 3,9 раза. Однако, в 2017-2020 гг. процент регистрации лабораторных диагнозов на эшерихиоз у телят оставался по-прежнему высоким – 44,2 %, наряду со снижением количества поступивших проб. В 2021 г. количество положительных проб у телят увеличилось и составило 196, а в 2022 г. произошло снижение в 3,3 раза.

В свою очередь, у поросят, после регулярных случаев выявления возбудителя эшерихиоза в 2011 г. и 2012 г., вначале 2013 г. произошел резкий спад регистрации положительных лабораторных диагнозов, которые стабильно снижались вплоть до 2022 г., с незначительными периодами повышения количества проб в 2014 и 2016 годах. Таким образом, у поросят с 2013 по 2022 гг. средний процент регистрации эшерихиоза составил 30,6 %, с выраженными скачками болезни в 2014 и 2016 годах – 42,4 % и 48,6 % соответственно.

В 2022 г. процент регистрации положительных проб на эшерихиоз у телят и поросят находился на уровне 20,3 % и 21,05 % соответственно.

Таким образом, эпизоотический процесс у телят и поросят по эшерихиозной инфекции остается стабильным, отличается стационарностью и периодичностью. Несмотря на тенденцию снижения случаев выявления патогенной кишечной палочки в патматериале, эшерихиозная инфекция остается регулярно диагностируемой на территории Краснодарского края с регистрацией скачков болезни в среднем каждые 3-5 лет.

Кроме анализа частоты случаев регистрации эшерихиоза, также были изучены данные по серологической идентификации выделенных патогенных E. coli с 2008 по 2022 гг. (Таблица 2).

Согласно предоставленным данным, патогенные эшерихии, выделенные от телят, были представлены 35 серотипами. Наиболее часто из патматериала выделяли возбудитель серотипа О117 – 337 случаев (10,63 %), с наименьшей частотой – серотипы О26 – 319 (10,06 %), О20 – 259 (8,17 %), О33 – 247 (7,8 %), О55 – 218 (6,88 %), О18 – 210 (6,62 %) и О35 – 208 случаев (6,56 %). Кроме того, в 65 случаях выделяли нетипируемые кишечные палочки – 2,05 %.

В свою очередь, у поросят эпидемическое значение имели следующие серотипы – О33 – 350 случаев (17,73 %), О117 – 328 (16,62%), О26 – 218 (11,04 %), О35 – 208 (10,54 %) и О55 – 119 случаев (6,03 %). На долю нетипируемых штаммов приходилось 0,36 % (7 проб). Всего было выделено 32 серотипа.

Стоит отметить, что серотиповой профиль патогенных кишечных палочек, выделенных за последние 5 лет из патматериала от телят, существенно не изменился, эпидемически значимыми по-прежнему оставались серотипы О117, О26, О35 и О15. В свою очередь, от поросят выделяли новые для них серотипы – О78, О18 и О139.

Заключение. Таким образом, в результате анализа проведенных лабораторных исследований было установлено, что эшерихиозная инфекция у телят и поросят регистрируется ежегодно и отличается стационарностью. Однако количество положительных проб, выделенных патогенных эшерихий от павших животных имеет тенденцию к снижению. По нашему мнению, это связано не только с улучшением технологий выращивания, ветеринарносанитарного состояния мест содержания животных и проведением эффективных специфических противоэпизоотических мероприятий, а также с другими объективными и субъективными факторами. В качестве объективных причин можно выделить тенденцию к снижению общего количества поголовья животных в крае, что в частности характерно для поросят, связанную с проведением мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней. В других случаях, кишечная инфекция, как правило, воспринимается как вторичная, возникающая на фоне основных бактериальных и вирусных агентов, которая контролируется чаще всего антибиотиками, приводя к появлению новых антибиотикорезистентных штаммов. При этом лабораторные исследования проводятся в тех случаях, когда уже регистрируется массовый падеж и необходимо проводить лечебные мероприятия. В то же время, несмотря на снижение количества проб, процент регистрации эшерихиоза у телят и поросят по данным лабораторных исследований в среднем за последние 5 лет остается достаточно высоким – 18,4-36,7 %. Кроме того, эшерихиозная инфекция имеет особенность периодически проявляться скачками болезни, в среднем каждые 3-5 лет. В этом случае объяснением может являться смена актуальных серотипов патогенных кишечных палочек, выделенных от павших телят и поросят, несоответствие антигенного состава вакцин и нерегулярная вакцинация в эти годы. Изучая серотиповой профиль патогенных эшерихий установили, что наибольшее распространение получили возбудители, принадлежащие к серотипам О117, О26, О20, О33, О55, О18 и О35 – изолированные от телят и О33, О117, О26, О35 и О55 – выделенные от поросят. Учитывая сложившуюся эпизоотическую обстановку в Краснодарском крае по эшерихиозу телят и поросят, необходимо проводить регулярный мониторинг патогенных кишечных палочек среди поголовья, поддерживать на должном уровне ветеринарно-санитарное состояние животноводческих хозяйств и изыскивать эффективные, безопасные и экологически чистые методы контроля возбудителя эшерихиозной инфекции.

Список литературы Распространение возбудителя эшерихиоза среди телят и поросят в Краснодарском крае

- Колибактериоз и меры борьбы с ним в свиноводческих комплексах / Е. Солдатенко, О. Черных, Е. Сазонова [и др.] // Ветеринария сельскохозяйственных животных. - 2022. - № 3. - С. 22-25. EDN: GZFZZV

- Красочко, П. А. Этиологическая структура возбудителя колибактериоза (эшерихиоза) телят / П. А. Красочко, Я. П. Яромчик, П. П. Красочко // Ветеринарный журнал Беларуси. - 2020. -№ 2(13). - С. 35-38. EDN: TUEOGE

- Ломова, Ю. В. Анализ эпизоотической ситуации по эшерихиозу телят В Рязанской области / Ю. В. Ломова, Д. А. Терлеева, В. В. Котелевская // Актуальные проблемы АПК: взгляд молодых исследователей, Смоленск, 23 мая 2017 года. - Смоленск: Смоленская государственная сельскохозяйственная академия, 2017. - С. 349-351. EDN: ZTVMPH

- Пукшлис, А. И. Эпизоотическая ситуация по эшерихиозу поросят в республике Беларусь / А. И. Пукшлис, Ю. В. Ломако, Е. В. Гусева // Ветеринария сегодня. - 2012. - № 3(3). - С. 37-41. EDN: SXYQKD

- Распространение эшерихиоза поросят и способ его специфической профилактики / А. С. Тищенко, Е. Н. Новикова, Д. П. Винокурова [и др.] // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2018. - № 137. - С. 220-229. DOI: 10.21515/1990-4665-137-036 EDN: YSTTSO

- Скориков, А. В. Мониторинг заболеваемости свиней колибактериозом в Краснодарском крае / А. В. Скориков, Е. Н. Новикова, Е. В. Иванасова // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. - 2018. - № 1(159). - С. 124129. EDN: YNHDDI

- Терехов, В. И. Эпизоотическая ситуация по колибактериозу телят в Краснодарском крае / В. И. Терехов // Ветеринария Кубани. - 2016. - № 3. - С. 15-18. EDN: WHPTQP

- Шевченко, А. А. Эпизоотическая ситуация по эшерихиозу в Ростовской области / А. А. Шевченко, А. В. Торопыно // Ветеринарная патология. - 2017. - № 3(61). - С. 3-8. EDN: YNGCWS

- Allocati, N. Escherichia coli in Europe: an overview / N. Allocati, M. Masulli, M. F. Alexeyev, C. Di Ilio // Int J Environ Res Public Health. - 2013. - № 25. -V. 10(12). - P. 6235-54. 10.3390/ijerph10126235. PMID: 24287850; PMCID: PMC3881111. DOI: 10.3390/ijerph10126235.;PMCID EDN: SPNIRD

- PMID: 24287850

- Hashish, Emad A. Epidemiological study of diarrheagenic Escherichia coli virulence genes in newborn calves / E. A. Hashish, M. El-Damaty Hend, H. T. Yasmine, M. A. Ahmed // Pakistan Veterinary Journal. - 2016. - V. 36. P. 54-58.