Рассказ Геродота и ритуальные сосуды древних кочевников

Автор: Кисель В.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 (31), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522611

IDR: 14522611 | УДК: 903.2.26

Текст статьи Рассказ Геродота и ритуальные сосуды древних кочевников

Четвертая книга “Истории” Геродота – “Скифский логос” – посвящена скифским племенам, проживавшим на территории Северного Причерноморья. Как считает большинство исследователей, в середине V в. до н.э. Геродот совершил путешествие в Ольвию. По наиболее оптимистическим предположениям, он побывал даже в Колхиде [Рыбаков, 1979, с. 89; Ней-хардт, 1982, с. 229]. Труд был написан на основе личных наблюдений автора, сведений, полученных им от информантов, и материалов письменных источников. “Скифский логос”, несмотря на композиционную стройность, убедительность и доходчивость изложения, вызвал неоднозначную оценку как современников, так и представителей последующих эпох. Геродота называли то “отцом истории”, то “повествователем сказок” [Доватур, Каллистов, Шишова, 1982, с. 11]. Многие данные, приведенные в произведении, породили вопросы и различные толкования.

Ритуальное очищение

В “Скифском логосе” подробно описывается погребальный обряд скифов. Согласно повествованию, на заключительном этапе похорон скифы, “вымыв и умастив головы… проделывают с телом следующее. Поставив три жерди, наклоненные одна к другой, они натягивают вокруг них шерстяные покрывала. Сдвинув покрывала как можно плотнее, они кидают в чан, поставленный в середине жердей и покрывал, раскаленные докрасна камни… взяв зерна… коноп- ли, подлезают под покрывала и затем бросают зерна на раскаленные [на огне] камни. Насыпанное зерно курится и выделяет столько пара, что никакая эллинская парильня не сможет это превзойти. Скифы же, наслаждаясь парильней, вопят. Это у них вместо мытья…” (Hdt. IV. 73–75) (цит по: [Доватур, Каллистов, Шишова, 1982, с. 127–129]). Несомненно, Геродот принял очистительный ритуал за обыкновенное умывание, но рассказал о нем удивительно точно и подробно. Описание дано настолько четко и конкретно, что создается впечатление, будто автор непосредственно наблюдал это “омовение”. Однако до сих пор археологические раскопки на территории Северного Причерноморья и Кавказа не выявили свидетельств, подтверждающих существование этого обычая. Имеющиеся данные невыразительны и спорны. Например, уже в погребениях скифов V в. до н.э. имеются каменные сфероиды, или “пращевые камни”, с обожженной поверхностью. Впрочем, в сосудах их находят нечасто. И хотя некоторые археологи предполагают, что на раскаленные в огне сфероиды сыпали коноплю [Гаврилюк, Болтрик, 1990, с. 81], остатков растений, прилипших к ним, не обнаружено. Даже в кург. 2 близ с. Красный Подол на Херсонщине, где в деревянном сосуде было 75 сфероидов, ни один из них не имел следов воздействия огня [Скорый, 1997, с. 52].

В IV–III вв. до н.э. в Поднепровье, Побужье, Крыму, как и на Южном Урале, в среде кочевников получили распространение керамические курильницы, внешне напоминающие горшки, кружки, кувшины, бокалы, стопки, миски [Яковенко, 1971, с. 87–93; Смирнов, 1973, с. 166–175; 1975, с. 172; 1984, с. 58,

Археология, этнография и антропология Евразии 3 (31) 2007 © В.А. Кисель, 2007

86; Дашевская, 1980, с. 18–28; 1991, с. 28; Ковпаненко, 1986, с. 66, рис. 68; Савельев, 2000, с. 29, прим. 17]. Но угли и зола встречаются в них редко, а камни и конопля вообще не фиксируются. Эти сосуды, как правило, маловместительны и даже не закопчены.

В тот же период в Предкавказье появляются крупные керамические сосуды баночной и кувшинообразной форм, внутри которых иногда находятся угольки и гальки [Абрамова, Петренко, 1995, с. 39–40, рис. 1, 3 , 6 ; Марченко, 1996, с. 167–168]. Однако гальки обычно не обожжены, что позволяет некоторым исследователям видеть в этих сосудах не курильницы, а своеобразные эмблемы, отражающие идею возрождения после смерти [Пикалов, 2000, с. 190].

Пожалуй, только находки с юга Сибири и из Центральной Азии служат надежным доказательством правдивости сообщения Геродота. Одно из таких свидетельств найдено в Горном Алтае (правда, оно относится к более позднему времени, чем создание “Истории”). Во Втором Пазырыкском кургане были обнаружены модели остовов шалашей с кожаным покрывалом и два бронзовых сосуда, наполненных “битыми камнями” и обугленными семенами конопли [Руденко, 1953, с. 98–99, 332–334]*.

Другим подтверждением, демонстрирующим уже модифицированный обряд, выступает бронзовый котелок из кург. 2 Шестаковского могильника в Кемеровской обл. (ок. II в. до н.э.), в котором лежали куски пережженного дерева и три полых бронзовых предмета яйцевидной формы [Мартынов, Мартынова, Кулемзин, 1971, с. 24, 214, рис. 12]. Следующее свидетельство, датирующееся геродотовским временем, – курильница из уроч. Усть-Хадынныг в Туве [Панкова, Хаврин, 2002, с. 11–12]. Предмет обнаружен в не потревоженном грабителями кургане V в. до н.э. с одной могилой в центре, в которой в бревенчатом срубе располагались два человеческих скелета с бытовыми вещами и вооружением (Усть-Хадынныг II, кург. 40). В срубе оставалось место еще для одного покойного. Однако вместо костяка там находился перевернутый вверх дном керамический сосуд, заполненный обожженным щебнем с приставшими обугленными зернами и обгоревшими остатками растений.

Все перечисленные факты позволяют предположить, что ритуал, упомянутый в “Скифском логосе”, зародился не позднее начала V в. до н.э. и бытовал только у азиатских кочевников. Следовательно, Геродот не мог быть непосредственным наблюдателем этих ритуальных действий. Источником информации для него вряд ли были устные рассказы скифов – участников обряда; тогда бы повествование обросло

*Остатки моделей шалашей размещались, вероятно, и в других Пазырыкских курганах, а также в Первом Туэктин-ском кургане [Руденко, 1953, с. 52; 1960, с. 109–110].

красочными подробностями и не было охарактеризовано как обычное умывание. Репортажный характер зарисовки указывает на то, что Геродот использовал фрагмент письменного труда, автор которого лично побывал у азиатских кочевников. Причем в этом произведении значительное место должно было отводиться этнографическим наблюдениям*.

Некоторые данные позволяют предположить, что в азиатской части кочевнического мира традиция культовых курений существовала в более раннее время. Например, в Туве в кургане Аржан-2 (вторая половина VII в. до н.э.) были найдены два каменных блюдца, лежавших рядом со скоплениями плодов и семян [Аржан…, 2004, с. 20]. Предметы, подобные одному из блюдец в виде запятой и датирующиеся приблизительно тем же временем, обнаружены в Казахстане. На одном из них были угли (Тасмола-VI, кург. 2 [Маргулан и др., 1966, с. 335–336]), под другим находились зерна какого-то растения (Уйгарак, кург. 11 [Вишневская, 1973, с. 14]). Сходную вещь с обугленными семенами кинзы археологи обнаружили на Алтае в кургане IV–III вв. до н.э. (Ак-Ала-ха-3, кург. 1 [Полосьмак, 2001, с. 75–76]). Однако все блюдца были небольших размеров и не могли иметь прямого отношения к описанному ритуалу**.

Курильницы древних кочевников Азии

Курильница из “Скифского логоса” названа σκάφη, что переводится как чан, таз, миска, корыто, ванна, бассейн [Древнегреческо-русский словарь, 1958, с. 1478]. Найденные в курганах сосуды, содержавшие остатки растений, различны по форме и мало подходят под данное определение. Один из пазы-рыкских бронзовых предметов (высота 14,8, диаметр 9,8 см) имеет округлое тулово, небольшой венчик, две кольцевидные ручки, отходящие от стенок под углом, и конический поддон. Другая вещь (пожалуй, более других соответствующая σκάφη) (максимальная длина 12,3, ширина – 11,5, минимальная длина 10, ширина – 9 см) представляет собой сужающийся книзу прямоугольный короб на четырех ножках, снабженный четырьмя ручками в форме колец и рифленого стержня. Курильница из Шестаковского могильника (высота ок. 7, диаметр ок. 9,5 см) – это бронзовый котелок с зауженным дном и двумя горизонтальными кольцевидными ручками (рис. 1, 10). Сосуд из Усть-Хадынныга (высота 14,5, диаметр 15 см) – керамический горшок, украшенный валиком у венчика, с двумя подпрямоугольными горизонтальными ручками. Очевидно, что в “Скифском логосе” речь шла об иных вещах.

По-видимому, предшественник Геродота, посетив азиатских степняков, застал ритуал в период, когда для курений еще не был выработан специальный тип посуды и применялись разнообразные вместительные емкости, например, крупные деревянные чаши, ковши или металлические котлы. Все они известны благодаря раскопкам азиатских курганов периода скифской архаики [Смирнов, 1964, с. 128–131; Членова, 1967, с. 94– 100; Боковенко, 1991, с. 261–263; Аржан…, 2004, с. 20–21, 26, 59]. Не исключено также, что первоначально использовались каменные сосуды, аналогичные изделиям предшествующей эпохи из Северного Китая и Центральной Азии [Кызласов, 1979, рис. 79; Варенов, 1999, рис. 3, 7 ; 4, 1 , 3 , 5 ; 5, 5 ].

Позднее, на другой стадии развития ритуала, потребовалось создание предметов определенной формы, специально предназначенных для курений. Ими стали округ-

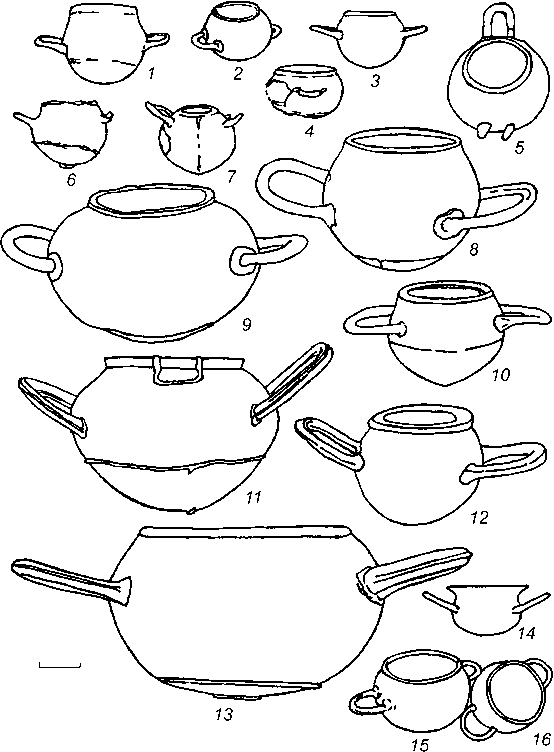

Рис. 1. Бронзовые курильницы (по: [Demidenko, Kobe, Firsov, 2002, Abb. 4; Субботин, 2000, рис. 5, 27 ; Самашев, Григорьев, Жумабекова, 2005, с. 64]).

1 – Кош-Пей-1, кург. 2; 2 – Березовский могильник, кург. 21; 3 – Аймырлыг; 4 – Минусинский край; 5 – Назаровский могильник; 6 – Толстый Мыс V, кург. 1; 7 – Абаканская степь; 8 – Пермь; 9 – Ховужук, кург. 7; 10 – Шес-таковский могильник, кург. 2; 11 – Догээ-Баары II, кург. 15; 12 – Толстый Мыс V, кург. 2; 13 – Бесагашский клад; 14 – Ораки (масштаб неизвестен);

15 , 16 – Аул Узынбулак (масштаб неизвестен).

лые котелки с кольцевидными ручками, появившиеся у азиатских кочевников приблизительно в начале V в. до н.э. Отдельные котелки снабжались коническим поддоном (пазырыкская курильница)*. Они отливались из бронзы по выплавляемо-выгорае-мой модели [Минасян, 1986, с. 73, 77–78] и имели раз- личные размеры: высота от 4–5 до 13–14 см, диаметр от 5–6 до 21–22 см. Такие курильницы были найдены в Семиречье, Южной Сибири и Центральной Азии [Мартынов, 1979, с. 61–62, табл. 28, 1–6, 9, 10, 12; Субботин, 2000, рис. 5, 27; Demidenko, Kobe, Firsov, 2002, Abb. 4; Каталог…, 2004, с. 34, рис. 1; Самашев, Григорьев, Жумабекова, 2005, с. 64], один образец – в Поволжье [Aspelin, 1877, N 317] (рис. 1).

Представляется наиболее вероятным, что формальным прототипом новой посуды явились большие котлы без поддонов с боковыми кольцевидными ручками из Семиречья [Спасская, 1956, табл. I, 5, 6, 9, 18, 19; 1958, с. 180–182, 187, 189, рис. 1]. Правда, по сравнению с котлами у курильниц непропорционально крупные ручки, приспособленные не для подвешивания, а для удержания в руках. То, что курильницы появились на одной территории вместе с котлами, подтверждается сравнительным анализом котелков: ранние образцы самые крупные. В состав Бесагашского клада в Семиречье входит наибольший из известных образцов: диаметр венчика 16,5, тулова – 21–21,7, высота 14 см [Bajpakov, Ismagil, 1996, Abb. 2, 1] (рис. 1, 13)*. Но котелки выявлены преимущественно на территории Южной Сибири и Центральной Азии [Demidenko, Kobe, Firsov, 2002, Abb. 7]**. Должно быть, малочисленность их в Семиречье объясняется большим разнообразием здесь культовой металлической посуды, некоторые типы которой функционально могли быть равнозначны котелкам. Более того, примерно в конце V – начале IV в. до н.э. (или несколько позже [Джумабекова, 1998а, с. 126, 130; 1998б, с. 81]) в Семиречье стали изготавливать курильницы, ставшие самыми популярными в регионе, – плоские блюда на высоких поддонах, украшенные зооантропоморфными фигурами [Зимма, 1941, с. 11–19; Бернштам, 1952, рис. 18, 4, 5; 20; Мартынов, 1955, рис. 65–67; Артамонов, 1973, ил. 45–48, 51; Джумабекова, 1998а, рис. 1; 1998б, рис. 2, 3].

В V в. до н.э. курильницы-котелки проникли в зону Саяно-Алтая. Возможно, вместе с ними внедрился и специфический обряд, описанный в “Скифском логосе”, т.к. в этот период местные племена находились под сильным влиянием культур кочевников с территории Казахстана и Киргизии [Членова, 1967, с. 98–101, 108; Савинов, 2002, с. 128]. Не исключено, что большинство саяно-алтайских курильниц являлось продуктом семиреченских мастеров***. Нехватку специальных металлических сосудов для курений местное население восполняло предметами, изготовленными из простых, более доступных материалов, что продемонстрировала находка из Усть-Хадынныга.

Среди всех известных курильниц значительную часть составляют обнаруженные вне погребений (в данном случае можно говорить только о типе сосудов, т.к. они не были обожжены и не содержали ни камней, ни остатков растений). Это не противоречит рассказу Геродота, поскольку в нем ничего не сказано о захоронении курильниц в могилах. Присутствие же ряда сосудов в погребениях позволяет предположить, что ритуалы с курениями отличались разнообразием. Как показал анализ, некоторые курильницы использовались продолжительное время, порой подвергаясь починке, подобно предмету из кург. 2 могильника Толстый Мыс V (Большой Новоселовский курган) в Хакасии [Курочкин, 1992, с. 27–28] (рис. 1, 12). Другие же образцы, например сосуд из кург. 15 могильника Догээ-Баары-2 в Туве, не только не имели следов износа, но и не были закопчены; они выполняли роль своеобразного знака [Чугунов, 1996, с. 71] (рис. 1, 11). Явно символический смысл имело сооружение над курильницами во Втором Пазырыкском кургане миниатюрных шалашей. В некоторых случаях подобные сосуды, помещенные в могилы, маркировали отсутствие покойного. Так, в памятниках Усть-Хадынныг II, кург. 40, Догээ-Баары-2, кург. 15, Ховужук, кург. 7 в Туве курильницы находились на месте отсутствующего костяка (рис. 1, 9, 11). Следует заметить, что в перевернутом положении курильница зафиксирована не только в Усть-Хадынныге II. Аналогично была установлена каменная цилиндрическая курильница в кургане IV–III вв. до н.э. в Притоболье [Потемкина, 2005, с. 116]. Такое расположение погребального инвентаря, судя по этнографическим источникам, подчеркивало момент перехода в хтонический мир [Зеленин, 1991, с. 351; Похоронно-поминальные обычаи…, 1993, с. 147; Толстой, 1995, с. 214–222; Воробьев, 2001, с. 506–508].

Ритуал окуривания участников похорон мог предполагать и очищение дымом самой могильной ямы*. Возможно, что перед совершением погребения сосуд с тлеющими растениями помещали в могилу. Через некоторое время его извлекали для использования в других обрядах, а также в очередных похоронах. Но курильницу оставляли в могиле, если по каким-нибудь причинам не удавалось похоронить труп [Чугунов, 1996, с. 73].

Многочисленность курильниц позволяет сделать вывод, что они являлись общественной собственностью (племени? отдельного рода?). Даже сосуды из элитных погребений (Второй Пазырыкский курган; Толстый Мыс V, кург. 2; Кош-Пей-1, кург. 2) (рис. 1, 1 , 12 ) могут рассматриваться не как собственность умершего, а как ритуальный инструмент его “проводов” [Савинов, 1995, с. 7–8]. Не исключено, что

*Для многих современных народов окуривание захоронения – обычная культовая практика (см.: [Семейная обрядность…, 1980, с. 106, 118, 134, 171, 191, 214; Тайлор, 1989, с. 497; Бабаева, 1993, с. 97; Похоронно-поминальные обычаи…, 1993, с. 17, 20, 62, 158, 178, 210, 221, 259–260]).

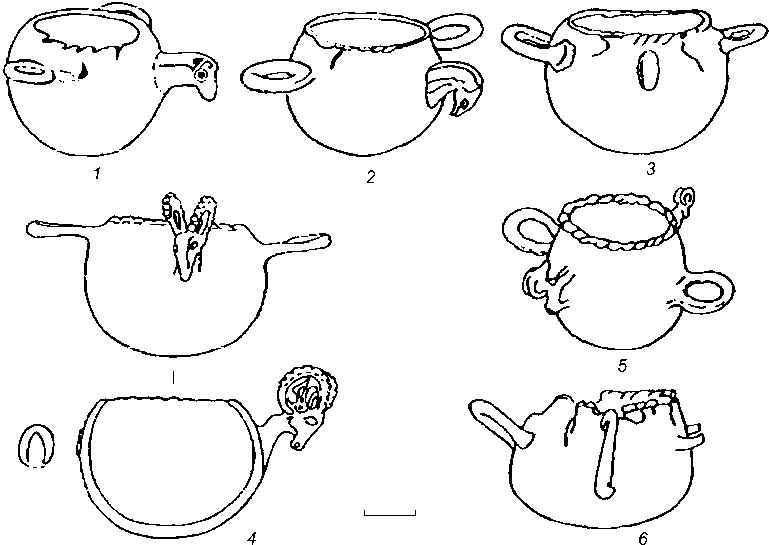

Рис. 2. Бронзовые котелки (по: [Demidenko, Kobe, Firsov, 2002, Abb. 5]).

1 – Гилгит; 2 – Аличур II, кург. 3; 3 – Харгуш II, кург. 1; 4 – Памир; 5 – Харгуш II, кург. 3; 6 – Харгуш II, кург. 5.

у азиатских кочевников среди очистительных обрядов были простые формы, не требовавшие привлечения специально изготовленных предметов. Судя по этнографическим источникам, окуривание могло совершаться тлеющими пучками растений, которые провожающие держали в руках или клали на землю, камень, могильное сооружение.

Часть известных курильниц – небольших размеров. Следовательно, они не являлись вместилищами для раскаленных камней, а служили иным целям. Возможно, в этих сосудах сжигались раскрошенные сухие растения либо содержались сакральные напитки. Такое применение вполне вероятно; назначение вещей порой менялось со временем или сходная форма распространялась на функционально различные сосуды [Королькова, 2003, с. 55].

Обычно в один типологический ряд с курильницами исследователи включают группу котелков V– IV вв. до н.э. из Таджикистана и Пакистана. Эти сосуды снабжены горизонтальными или вертикальными ручками-кольцами, их устья оформлены валиком в виде витой веревки. По размерам они совпадают с маленькими курильницами (высота от 6–7 до 7–8 см и диаметр от 8 до 10 см). Часто котелки имеют дополнительную стержневидную ручку (“псевдослив”), украшенную изображением головы хищной птицы или травоядного животного. Тулово одного котелка украшено двумя фигурами баранов [Литвинский, 2000, с. 277–284]. В облике этих изделий соединились черты двух типов сосудов – курильницы и зооорнито-морфно оформленного ковша (рис. 2)*.

С курильницами сходны не только маленькие котелки и массивные котлы. Округлая форма тулова и схема расположения ручек сближают их с котелками со сливом [Спасская, 1956, табл. I, 23 ; 1958, с. 181–182; Смирнов, 1964, с. 131–136, рис. 14, 8 ; 70, Б, 10 , 11 ; Членова, 1967, с. 98–99, табл. 18, 13 , 14 , 17 ; Demidenko, Kobe, Firsov, 2002, Abb. 1–3; Королькова, 2003, с. 55; Самашев, Григорьев, Жумабекова, 2005, с. 64]** и сосудами с сегментовидными ручка-

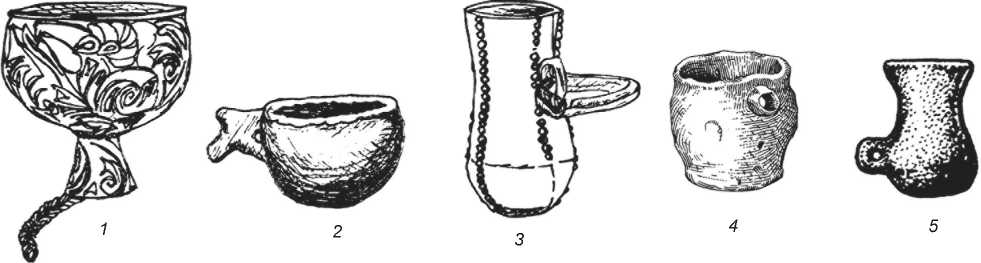

Рис. 3. Образцы вотивных сосудов (масштаб различный).

1 – золотой котел, Аржан-2 (по: [Аржан…, 2004, с. 41]); 2 – бронзовый ковш, Усть-Хадынныг I, кург. 1 (по: [Археология…, 2002, с. 181]); 3 – золотой сосуд, Сибирская коллекция Петра I (по: [Артамонов, 1973, ил. 254]); 4 – керамический сосуд со сливом, Уй-гарак, кург. 28 (по: [Вишневская, 1973, табл. X, 20 ]); 5 – бронзовый кувшин, Быстровка-2, кург. 5 (по: [Бородовский, 2001, рис. 23]).

ми [Ильинская, Тереножкин, 1983, с. 128, 131, 146, 147; Королькова, 2003, рис. 3, 17 , 20 ; 4] (заметим, что у курильницы из Усть-Хадынныга I форма ручек отчасти напоминает сегменты).

Генезис этих ритуальных сосудов древних кочевников представляется таким: котлы без поддонов, имеющие кольцевидные ручки, послужили основой для создания курильниц-котелков, а также котелков со сливом. Слияние внешних черт курильниц и ковшей со стержневидной ручкой привело к появлению группы котелков Памиро-Гиндукуша. Вероятно, иначе развивались сосуды с сегментовидными ручками.

Легендарная чаша

Согласно записанной Геродотом легенды, “первым появился на этой (скифской. – В.К. ) земле… человек по имени Таргитай… У него родились три сына: Липоксай и Арпоксай и самый младший Колаксай. Во время их правления на скифскую землю упали сброшенные с неба золотые предметы: плуг с ярмом, обоюдоострая секира и чаша. Старший, увидев первым, подошел, желая их взять, но при его приближении золото загорелось. После… подошел второй, и с золотом снова произошло то же самое… при приближении же третьего… оно погасло, и он унес его к себе. И старшие братья после этого, по взаимному соглашению, передали всю царскую власть младшему” (Hdt. IV. 5) (цит по: [Доватур, Каллистов, Шишова, 1982, с. 101]).

В поисках материальных аналогов легендарной чаше особое внимание следует уделить сосудам с

Горяева – элементами перегонного аппарата или трубками для вдыхания, курения дурманящих составов [2004, с. 169–170, 174]. Однако такие сосуды – лишь вариант одного типа. Основная масса котелков снабжена вполне функциональными сливами.

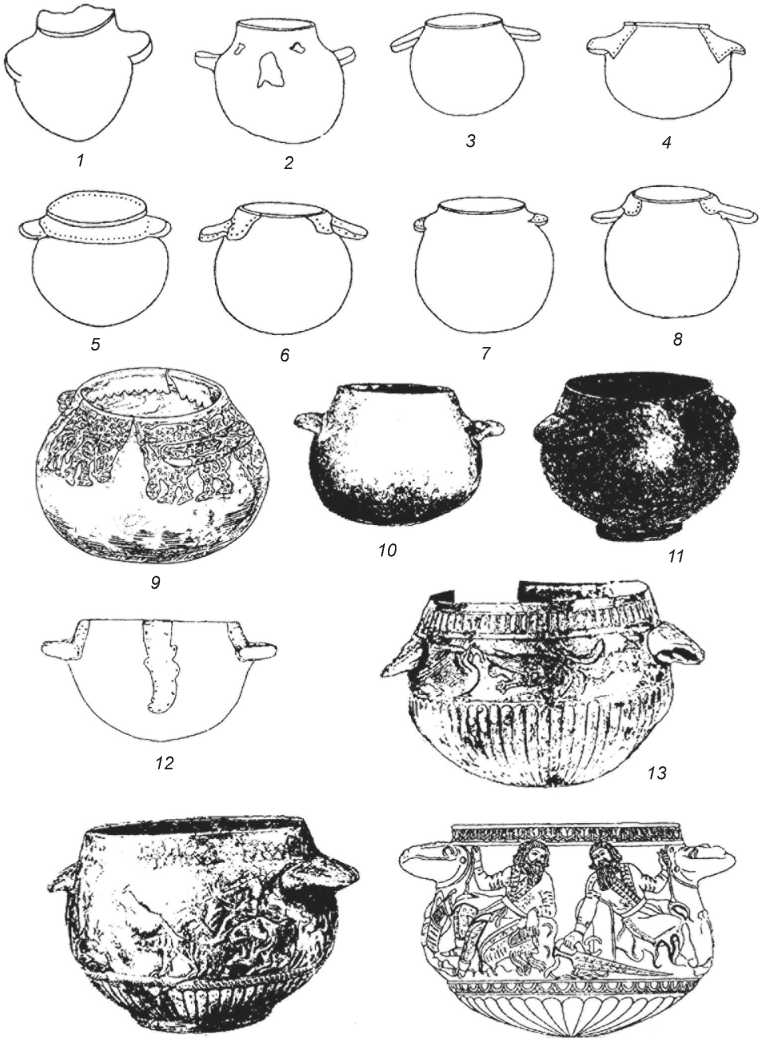

сегментовидными ручками*. С ними связано много нерешенных вопросов. Так, не определены их ближайшие прототипы и не выяснен процесс формирования [Манцевич, 1949, с. 217; Онайко, 1970, с. 36; Мелюкова, 1979, с. 195; Рябова, 1987, с. 149–150]. Эти сосуды появились в Северном Причерноморье в конце V – начале IV в. до н.э. и бытовали до начала III в. до н.э. (рис. 4). Скифы изготавливали их из металла, лепили из глины, вырезали из дерева, украшая металлическими накладками**. К данному типу относятся великолепные образцы ювелирного искусства – чаши из Гаймановой Могилы, Чмыревой Могилы и Солохи (рис. 4, 13 – 15 ). В скифских погребальных посудных наборах эти серебряные с позолотой изделия, украшенные рельефными изображениями, выступают безусловной доминантой [Ильинская, Тереножкин, 1983, с. 145–146, 148; Манцевич, 1987, с. 22–23, 88–92]. Немаловажно, что изображения таких чаш не представлены в пиршественных сценах на памятниках эллино-скифской торевтики [Кисель, 2002а, с. 35; 2003, с. 59].

Рис. 4. Сосуды с сегментовидными ручками (по: [Королькова, 2003, рис. 4]) (масштаб различный).

1 - Мордвиновский курган; 2 - Булгаково; 3 , 4 , 6 - Частые курганы; 5 - Бердянский курган; 7 , 8 - Алек-сандропольский курган; 9 - Первый Филипповский курган; 10 , 11 , 14 - Солоха; 12 - могильник Донской; 13 - Чмырева Могила; 15 - Гайманова Могила.

Все это позволяет заключить, что сосуды с сегментовидными ручками являлись одной из главных скифских реликвий, которые использовались в наиболее значимых (табуированных для непосвященных?) обрядах. Возможно, они, в отличие от курильниц, были связаны со стихией огня лишь символически и в первую очередь выступали в качестве емкостей для сакральных “огненных” жидкостей, которые известны в фольклоре многих народов*.

Не исключено, что причерноморские скифы видели именно в этих предметах легендарную чашу, упавшую с неба.

Чаша Геракла

Небесная чаша очень напоминает другой предмет из “Скифского логоса” – сосуд Геракла. Как следует из второй этногенетической легенды, Геракл стал родоначальником скифов, вступив в связь с полуженщиной-полузмеей, которая родила от него троих сыновей. Перед уходом из Скифии Геракл оставил возлюбленной две вещи, объяснив, что с их помощью она сможет определить наиболее достойного из сыновей. “Натянув один из луков… и объяснив употребление пояса, он передал лук и пояс с золотой чашей у верхнего края застежки и, отдав, удалился” (Hdt. IV. 9, 10) (цит по: [Доватур, Каллистов, Шишова, 1982, с. 103])*. Обе вещи сделаны из золота и имеют прямое отношение к происхождению скифов**.

Закончив пересказ легенды, Геродот добавляет: “А из-за этой чаши скифы и поныне носят чаши на поясах” (Hdt. IV. 10) (цит по: [Доватур, Каллистов, Шишова, 1982, с. 103]). Ношение при себе сосуда для личного пользования принято у представителей современных кочевнических культур [Кюнер, 1908,

*Ранее автором высказывалось предположение, что Геродот, назвав сосуд, упавший с неба, и чашу Геракла φιάλη , стремился не столько отразить их внешнее сходство с античной фиалой, сколько подчеркнуть сакральное значение предметов [Кисель, 2003, с. 57–59].

**Вероятно, позднее эти чаши нашли отражение в нартском эпосе в образе сосуда Нартамонга, Уацамонга, Авадзамакьат, который выступал как сокровище, модель мира, символ изобилия и благосостояния нартов. Согласно некоторым сказаниям, священный сосуд хранился в гроте, пещере или просто был закопан в землю [Инал-ипа, 1998, с. 73; Антонова, 1986, с. 58; Нарты…, 1994, с. 408]. Это находит параллель в “Скифском логосе”, поскольку скифская родоначальница проживала именно в пещере, где держала при себе пояс с золотой чашей и лук. Нарт-ский сосуд, подобно скифскому, был связан со стихией огня, т.к. мог самопроизвольно закипать [Инал-ипа, 1998, с. 43–44, 73, 104, 109, 163; Нарты…, 1974, с. 268–272; 1989, с. 258–260, 272–273; 1994, с. 516; Дюмезиль, 1990, с. 176, 178–180].

Наиболее точное соответствие нартского эпоса “Скифскому логосу” обнаруживается у карачаевцев и балкарцев в легенде о золотом ковше нартов. Ковш сам поднимался к устам правдивого, но не подпускал к себе лжецов. Его содержимое вселяло мужество, силу и мудрость. Ковш хранился у девушки Ай (луна) в сундуке в крепости на вершине скалы. Дьявол, похитивший святыню и спрятавший ее в самом центре небесного свода, лишил нартов их силы. Сбить ковш мог только богатырь с помощью лука нартов [Нарты…, 1994, с. 590–592].

с. 58; Дьяконова, 1988, с. 56]. Однако Геродот имел в виду, скорее всего, символическую вещь. Существование сосудов-подвесок в Европейской Скифии в догеродотовское время археологически не подтверждается*.

Со второй половины V в. до н.э. в скифских курганах появляются крупные округлые чаши, прикрепленные к поясам погребенных. Эти сосуды нельзя отнести к повседневной бытовой утвари, т.к. они изготовлены из золота или дерева с золотыми накладками [Болтрик, Фиалко, Чередниченко, 1994, с. 146]. Аналогичные находки отмечены в памятниках того же периода азиатской части кочевнического мира. Правда, фрагментированный деревянный ковш на ремне, извлеченный из погребения в Туве, ничем не отличается от обычного предмета [Чугунов, 1996, с. 71]. Гораздо более интересна и важна находка из кургана Аржан-2 – прикрепленная к цепочке золотая миниатюрная модель котла с поддоном, покрытая зооморфными изображениями [Аржан…, 2004, с. 41] (см. рис. 3, 1 )**. Эта подвеска убеждает в точности сообщения Геродота и указывает на еще один “азиатский след” в “Скифском логосе”***. В Центральной Азии и Южной Сибири обнаружены также многочисленные металлические вотивы, повторяющие по форме посуду различных типов (преимущественно котлы), которая существовала на протяжении всего скифского времени [Артамонов, 1973, ил. 253–256; Кулемзин, 1979, с. 90–92, рис. 43, 6 ; Мартынов, 1979, с. 61–62, табл. 28, 11 ; Древности…, 1991, кат. 175, 183; Бородовский, 2001, рис. 23; Археология…, 2002, с. 181] (см. рис. 3). Некоторые образцы проникли и в Европейский регион [Абрамова, Петренко,

1995, рис. 3, 6 ]. Традиция делать модели в азиатском кочевническом мире была очень сильна; миниатюрные сосуды изготавливались не только из металла, но и из дерева, глины). Одна керамическая модель была даже закопчена [Вишневская, 1973, с. 26, 87] (см. рис. 3, 4 ).

Курильницы, котлы, ковши и чаши с сегментовидными ручками сближала не только округлая форма. Их роднила одна идея – связь с огненной стихией. Общий “божественный прототип” – Небесная чаша – обладал способностью воспламеняться, и, возможно, рассматриваемые сосуды наделялись этим свойством*.

Заключение

Проведенное исследование показывает, что в культовой жизни европейских и азиатских степняков, несмотря на общность мифологической основы, были существенные различия. Они отправляли различные очистительные обряды и поклонялись разным фетишам. Так, причерноморские скифы не пользовались “парильней”, описанной в “Скифском логосе”; главным священным сосудом у них была округлая чаша (ковш?), часто с сегментовидными ручками. У азиатских кочевников широко практиковался ритуал очищения конопляным дымом, а наиболее сакрализован-ными сосудами выступали котел, ковш и курильница, т.е. в основном предметы, предназначенные для использования большими коллективами людей (родоплеменными группами). Это характеризует культовую сферу азиатского кочевнического общества как более демократичную, по сравнению со скифской.

Не исключено, что представители кочевнического мира возводили сосуды с сегментовидными ручками и курильницы (возможно, и часть других округлых сосудов) к легендарной “проточаше”, посланной Небом их прародителю и носимой им при себе на поясе.

В настоящий момент перед исследователями встает задача проведения нового комплексного анализа труда Геродота с целью выявления фрагментов неизвестного письменного источника VII–VI вв. до н.э., посвященного кочевникам азиатских степей.

Автор благодарит К.В. Чугунова и А.И. Торгоева, любезно предоставивших ценную информацию о находках.