Растительность и торфяная залежь лесных олиготрофных болот в бассейне р. Сым

Автор: Карпенко Л.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 8, 2017 года.

Бесплатный доступ

Объектом исследования являлись лесные гидроморфные экосистемы в нижнем течении р. Сым (Красноярский край). Цель исследования - выявить преобладающие типы болотных фитоценозов, проанализировать стратигра-фию торфяной залежи, привести классифика-ционную схему видов торфа. Анализ и обра-ботка отобранных образцов торфа проведены по общепринятым методикам. Установлено, что на исследованных болотах наиболее рас-пространены четыре типа растительных сообществ. Охарактеризованы древесный, травяно-кустарничковый и мохово-лишайниковый ярусы растительности, приво-дится полнота, видовой состав и степень проективного покрытия. На генезис болот и типологическое разнообразие видов залежей повлияли рельеф, почвообразующие породы и водно-минеральное питание. Установлено, что болота имеют преимущественно не-большую площадь и незначительную мощ-ность торфяной залежи - 1,5-2,0 м. В соот-ветствии с принципами классификации выде-лено 24 вида торфа, из которых 10 - верхо-вых, 9 - переходных и 5 - низинных. Установ-лено, что по частоте встречаемости и роли в сложении залежей основными видами торфа являются фускум, ангустифолиум, медиум, комплексный и мочажинный. Другие виды торфа встречаются значительно реже. Ука-зана приуроченность выявленных видов тор-фа к определенным глубинам стратиграфиче-ской колонки. Приводятся минимальные и мак-симальные показатели степени разложения и зольности видов торфа, а также их естест-венная влажность. Выявленная тенденция увеличения степени разложения и зольности торфа в исследованных болотах по сравнению с аналогичными торфами Западной Сибири объясняется делювиальной минерализацией торфяных залежей.

Лесное олиготрофное болото, тип растительного сообщества, стратиграфия, вид торфа, степень разложе-ния, зольность, влажность торфа, р. сым

Короткий адрес: https://sciup.org/140224247

IDR: 140224247

Текст научной статьи Растительность и торфяная залежь лесных олиготрофных болот в бассейне р. Сым

Введение. Изучение болот Приенисейской окраины Западной Сибири важно как в теоретическом, так и в практическом отношении, так как они являются перспективными для освоения и рационального использования торфяноболотных ресурсов Красноярского края. Большой вклад в изучение болот левобережья среднетаежной подзоны Красноярского края внесли большие и хорошо оснащенные экcпедиции Главторффонда, которые работали в бассейнах рек Кети, Каса, Тыма и Сыма в 1954 и 1959 гг. под руководством П.С. Логинова [1]. Однако эти исследования были выборочными и проводились преимущественно в целях оценки торфяных месторождений. В последующем эти болота не изучались, а литературные данные о них отсутствуют. Поэтому наши исследования являются весьма актуальными, так как дают всестороннее представление о болотах бассейна нижнего течения р. Сым.

Цель исследования . Изучить лесные олиготрофные болота в бассейне нижнего течения р. Сым.

З адачи исследования : выявление доминирующих типов растительных сообществ болот; изучение стратиграфии и классификация видов торфа; анализ физико-химических свойств торфа.

Объекты и методы исследования. Объектом исследований являлись лесные олиготрофные болота, залегающие на террасах правобережных (р. Южный Лунчес, Кольчум, Оксым) и левобережных (р. Киденчес, Кенельчес и др.) притоков р. Сым. В полевой период проводилось геоботаническое описание растительности болот, в том числе таксационное описание древостоя.

Образцы торфа на определение ботанического состава и физико-химических свойств отбирали ручным буром системы Гиллера послойно сплошной колонкой с интервалом 0,25 м от поверхности болота до материнской породы. В соответствии с методиками, применяемыми в болотоведении [2–4], проанализировано 114 образцов торфа. Классификация видов торфа дана по [5].

Результаты исследования и их обсуждение. В бассейне нижнего течения р. Сым олиготрофные болота, как на правобережье, так и на левом берегу, залегают на высоких вершинах и склонах водоразделов, а также на террасах его притоков. Для этих болот характерно доминирование следующих типов растительных сообществ: сосново-кустарничко-сфагновых (рямов), грядово-мочажинных, грядово-озерково-мочажинных и грядово-озерковых комплексов. Приводим их краткую характеристику.

Сосново-кустарничково-сфагновые сообщества (рямы) развиты преимущественно на окраинах крупных водораздельных олиготрофных болот. Рям, по Е.Д. Лапшиной [6], представляет собой сосново-кустарничково-сфагновое болото лесного облика, в котором средняя высота древесного яруса болотных форм сосны варьирует от 8 до 10 м (рослый рям) и от 1,5 до 3,0 м (рям). Поверхность таких болот хорошо дренирована. Микрорельеф образуют приствольные повышения из моховых подушек высотой 0,4 м и диаметром 0,25 м, на долю которых приходится 30 % поверхности болота. Большую часть поверхности занимают часто расположенные, плотные моховые бугры высотой 0,15–0,20 м и диаметром 0,5 м. Между приствольными повышениями и моховыми буграми в виде лент расположены слабоувлажненные мочажины, которые занимают 20 % поверхности.

Средняя высота разновозрастного древесного яруса, образованного сосной (Pinus sylvestris f. litwinowii, f. willkommii), варьирует от 2,0 до 7,0 м, диаметр деревьев – от 12 до 16 см. Полнота древесного яруса в окраинной части болотных массивов колеблется от 0,3 до 0,5. В кустарничковом ярусе микроповышений доминирует кассандра (Chamaedaphne calyculata (L.) Moench.), степень проективного покрытия кото- рой составляет 30–40 %, реже встречаются багульник (Ledum palusre L.) и подбел (Andromeda polifolia L.). В травяном ярусе сфагновых бугров рассеянно растет пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum L.), редко встречается клюква (Oxycoccus microcarpus Turez.), морошка (Rubus chamaemorus L.), росянка круглолистная (Drosera rotundifolia L.). Сухая моховая дернина микроповышений на 70, а местами и на 100 % образована Sphagnum fuscum (Schmp.) Klinggr. В виде вкраплений встречается S. angustifolium (Russ.) Jens. Поверхность межбугровых пространств полностью занята моховым ковром из S. angustifolium. По сфагновому ковру обильно растет пушица, степень проективного покрытия которой составляет 20–30 %, редко морошка и росянка.

Грядово-мочажинный комплекс наиболее широко развит в центральных частях олиготрофных болот правого берега р. Сым, в частности на водоразделе рек Оксым и Малый Ком-чес. Абсолютные отметки поверхности таких болот колеблются в пределах 140–160 м с общим уклоном в сторону р. Оксым. Границы болот сильно изрезаны гривками суходольного леса. В виде небольших островков они пересекают болотные массивы в различных направлениях. Микрорельеф поверхности резко дифференцирован на гряды, занимающие до 30 % поверхности, и мочажины – 60–70 %. Длина гряд – 2,0–3,5 м, ширина – 1,5–3,0 м. Мочажины крупные, длиной от 50,0 до 70,0 м и шириной 3,0– 5,5 м, некоторые с зеркалом воды на поверхности.

Древесный ярус гряд образован редко растущей сосной f. willcommii высотой 3,5–4,5 м и диаметром 4–8 см, его полнота 0,1–0,3. Не менее 10 % деревьев составляет сухостой. В кустарничковом ярусе гряд доминирует кассандра, на более дренированных участках встречаются подбел, багульник, голубика (Vaccinium uliginosum L.). В травяном покрове преобладают пушица влагалищная, морошка и росянка. Мо-ховый ярус гряд почти на 100 % образован Sphagnum fuscum с редкими вкраплениями S. angustifolium. На вершинах и склонах гряд среди сфагновых мхов встречается примесь зеленых мхов и пятна лишайников – Cladonia alpestris, C. rangiferina, Cetraria islandica и др. Низкие кочки между грядами довольно сильно увлажнены и образованы S. magellanicum Brid., S. rubellum Wils. Доминантами растительного покрова мочажин, в зависимости от обводненности, является шейхцерия (Scheuchzeria palustris L.), или осока топяная. По краю мочажин редко растут пушица стройная (Eriophorum gracile Koch.) и очеретник белый (Rhynchospora alba (L.) Vahl.). Моховый ковер, как правило, представлен сплавинами, образованными гипергидрофильными сфагновыми мхами – S. majus (Russ.) C. Jens., S. balticum (Russ.) C. Jens., S. papillosum Lindb., S. obtusum Warnst. с небольшой примесью гип-новых мхов.

Грядово-озерково-мочажинный комплекс широко распространен на болотах водоразделов и высоких террас право- и левобережья. Например, на водоразделе Оксым-Кольчум он занимает плоские центральные части крупных болотных массивов олиготрофного типа. Увлажненность поверхности колеблется от сильной до очень сильной, грунтовые воды стоят на поверхности. Микрорельеф слабо выражен и образован плоскими грядами и кочками, занимающими не более 20 % поверхности. Высота гряд и кочек колеблется от 0,2 до 0,4 м, ширина – 1,0–3,0 м. На долю мочажин, представляющих собой сильно обводненные топи, приходится до 80 % поверхности. Длина и ширина мочажин значительно варьируют: длина от 50,0 до 100,0 м, ширина от 20,0 до 50,0 м. В центре мочажин расположены болотные озерки длиной 10,0–20,0 м вытянутой формы с сильно изрезанной береговой линией. Глубина воды в озерках – 0,5–1,3 м, дно торфянистое.

Древесный ярус представлен сосной с незначительной примесью Pinus sibirica (Rupr.) Mayr. Высота деревьев варьирует от 1,5 до 3,5 м, диаметр стволов – от 5 до 10 см. Полнота – 0,1–0,2. Стволы и ветви деревьев обильно покрыты эпифитными лишайниками. Встречается редкий подрост сосны и кедра. В кустарничковом ярусе гряд и моховых кочек доминирует кассандра, проективное покрытие которой колеблется от 30 до 50 %. Значительно реже произрастают багульник и подбел. На поверхности мохового ковра редко растут клюква болотная и морошка. Сфагновые гряды образованы Sphagnum fuscum (с вкраплениями в межгрядовых понижениях S. angustifolium и S. magellanicum). На вершинах и склонах моховых подушек встречаются напочвенные лишайники, представленные Cladonia alpestris, C. rangiferina, Cetraria islandica и др. Растительный покров мочажин образуют осока топяная, шейхцерия, очеретник, росянка английская (Drosera anglica Huds.). В сфагновом ковре мочажин преобладают гигро- и гидрофильные сфагновые мхи: Sphagnum jensenii H. Linb., S. obtusum, S. balticum. По берегам болотных озерков растут осоки вздутая (Carex inflata Huds.) и топяная, а также пузырчатка обыкновенная (Utricularia vulgaris L.).

Грядово-озерковый комплекс занимает плоские вершины олиготрофных болот, залегающих на высоких террасах р. Сым. В этом комплексе микрорельеф создают озерки, образовавшиеся на месте мочажин (30%), гряды (40%) и кочки (30%). Берега озерков мало изрезаны, топкие. Форма их большей частью вытянутая, длина – 150–200 м и ширина – 50–150 м. Дно торфянистое, глубина воды варьирует от 0,8 до 1,5 м. Гряды возвышаются над поверхностью озерков всего на 0,3–0,4 м. Длина гряд – 10,0– 15,0 м, ширина – 5,0–10,0 м. Высота кочек – 0,4– 0,6 м, диаметр – 0,5–1,5 м. Растительность гряд и кочек мало отличается от описанного выше комплекса. А мочажины здесь почти полностью отсутствуют. Озерки окружены сплавинами, ширина их варьирует от 10,0 до 25,0 м. Рыхлый моховый ковер сплавин, пронизанный печеночником Cephalozia fluitans (Nees) Spruce, образуют олиготрофные и мезоолиготрофные сфагновые мхи – Sphagnum balticum, S. jensenii, S. majus, S. obtusum. Часть водной поверхности озерков свободна от растительности, остальная покрыта шейхцерией, осокой топяной, пузырчаткой и вахтой трехлистной (Menyanthes trifoli-ata L.).

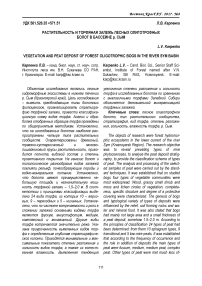

Классификация и краткая характеристика видов торфа. Обследование олиготрофных лесных болот в долине нижнего течения р. Сым показало, что они сравнительно небольшие по площади (поперечники открытых частей составляют 2,0–5,0 км) и имеют незначительную мощность торфяной залежи (1,5–3,0 м), что может свидетельствовать об их молодом возрасте. В зависимости от разнообразия форм рельефа, почвообразующих пород, химического состава грунтовых вод болота имеют различные виды строения залежи (рис.).

Стратиграфия торфяной залежи некоторых болот в долине нижнего течения р. Сым Низинные виды торфа: 1 – осоковый, 2 – шейхцериевый. Переходные виды торфа: 3 – осоково-сфагновый, 4 – травяно-сфагновый, 5 – сфагновый, 6 – древесно-сфагновый, 7 – древесно-травяной, 8 – шейхцериево-сфагновый. Верховые виды торфа: 9 – шейхцериевый; 10 – шейхцериево-сфагновый, 11 – комплексный, 12 – мочажинный, 13 – фускум-торф, 14 – ангустифолиум-торф

Так, например, на верховых болотах правобережья Сыма (с. Майское), находящихся на верхних песчаных террасах и развивавшихся с самого начала болотообразования в условиях низкой трофности, торфонакопление шло по верховому типу с отложением шейхцериевых и шейхцериево-сфагновых торфов. Выше они перекрыты пластами верховых моховых торфов -мочажинного, ангустифолиум и фускум. Стратиграфия болот, расположенных на пологих склонах террас (ур. Долгий Яр), свидетельствует о том, что заболачивание сразу шло по переходному типу с отложением переходных травяносфагновых, осоково-сфагновых и сфагновых торфов. На болотах, замкнутых котловинах, расположенных на высокой боровой террасе (фактория Сым), происходило суходольное заболачивание лесов с отложением древесных и древесно-травяных переходных торфов. Эти болота относительно недавно вступили в олиготрофную стадию, что индицируется олиготрофными растительными группировками и отложением ангустифолиум-торфа небольшой мощности. На болотах, залегающих в прирусловой пойме (оз. Кашилово), заболачивание протекало по низинному типу с отложением осоковых и шейхцериевых торфов. В настоящее время некоторые из болот, по мере выхода из режима поемности, вступили в мезотрофную или олиготрофную стадию с отложением комплексного верхового торфа.

В результате анализа стратиграфии торфяной залежи, в соответствии с принципами классификации [5], нами выделено 24 вида торфа, из которых верховых - 10, переходных - 9 и низинных - 5 видов (табл.). Как следует из таблицы, торфа верхового типа представлены двумя подтипами - лесо-топяным и топяным и пятью группами. Все виды торфа, входящие в моховую группу - фускум-торф, ангустифолиум-торф, медиум-торф, комплексный и мочажинный, являются основными видами, которые слагают срединные и поверхностные слои торфяных залежей олиготрофных болот в долине р. Сым. Верховые торфа травяно-моховой и травяной групп - шейхцериевый, шейхцериево-сфагновый и пушицево-сфагновый - слагают топяные залежи олиготрофных и мезотрофных болот и образуют небольшие прослойки на глубине 0,5-1,5 м. Торфа древесно-травяной и древесно-моховой групп - сосново-пушицевый и сосново-сфагновый - встречаются относительно редко и образуют маломощные слои торфа, преимущественно от поверхности до глубины 0,25-0,5 м. Торфа переходного типа на исследованных болотных массивах, как правило, подстилают пласты верховых торфов или почти полностью слагают залежи в окрайковых частях крупных верховых болот. Среди этих торфов доминируют торфа травяной группы - травяной, осоковый, шейхцериевый и травяно-моховой группы - травяно-сфагновый, шейхцериево-сфагновый и осоково-сфагновый. Остальные виды торфа в залежах болот встречаются намного реже. Торфа низинного типа также редко слагают залежи исследованных болот. Среди этих торфов наиболее часто встречаются шейх-цериевый и осоковый виды. Как следует из таблицы, качественные показатели видов торфа -степень разложения и зольность, в зависимости от типа и вида торфа, сильно варьируют. Так, амплитуда колебаний степени разложения составляет 5,0-50,0 %; зольности - 2,6-27,1; влажности - 88,3-93,9 %. Почти все выделенные виды торфа имеют несколько повышенные показатели степени разложения и зольности по сравнению с аналогичными торфами болот Западной Сибири [5]. Причиной этого может быть их вторичная минерализация из-за делювиального сноса минеральных частиц.

Классификация и физико-химическая характеристика торфа

|

Тип |

Подтип |

Группа |

Вид торфа |

Степень разложения, % |

Зольность, % |

Влажность, % |

||

|

мин. |

макс. |

мин. |

макс |

|||||

|

Верховой |

Лесотопяной |

Древеснотравяная |

Сосново-пушицевый |

18,0 |

32,0 |

4,7 |

6,3 |

88,3 |

|

Древесномоховая |

Сосново-сфагновый |

31,0 |

34,0 |

4,0 |

4,9 |

89,0 |

||

|

Топяной |

Травяная |

Шейхцериевый |

23,0 |

35,0 |

3,5 |

5,1 |

89,4 |

|

|

Травяномоховая |

Шейхцериево-сфагновый |

24,0 |

39,0 |

2,6 |

8,0 |

91,5 |

||

|

Пушицево-сфагновый |

38,0 |

44,0 |

3,0 |

11,3 |

92,0 |

|||

|

Моховая |

Фускум-торф |

5,0 |

12,0 |

3,3 |

4,1 |

91,0 |

||

|

Ангустифолиум-торф |

5,0 |

11,0 |

2,4 |

8,3 |

92,7 |

|||

|

Медиум-торф |

5,0 |

8,0 |

7,7 |

9,6 |

93,2 |

|||

|

Комплексный |

– |

16,0 |

– |

8,0 |

93,6 |

|||

|

Мочажинный |

6,0 |

15,0 |

3,5 |

3,7 |

93,9 |

|||

|

Переходный |

Лесотопяной |

Древеснотравяная |

Древесно-травяной |

21,0 |

35,0 |

5,6 |

8,7 |

85,9 |

|

Древесномоховая |

Древесно-сфагновый |

– |

35,0 |

– |

6,1 |

92,0 |

||

|

Топяной |

Травяная |

Травяной |

28,0 |

31,8 |

4,2 |

8,3 |

88,8 |

|

|

Осоковый |

29,0 |

33,0 |

5,0 |

5,8 |

89,0 |

|||

|

Шейхцериевый |

28,0 |

30,0 |

6,4 |

9,4 |

89,9 |

|||

|

Травяномоховая |

Травяно-сфагновый |

27,0 |

34,0 |

3,1 |

7,7 |

89,4 |

||

|

Шейхцериево-сфагновый |

30,0 |

34,0 |

3,8 |

4,6 |

91,6 |

|||

|

Осоково-сфагновый |

16,0 |

33,0 |

6,6 |

8,4 |

89,5 |

|||

|

Моховая |

Сфагновый |

5,0 |

25,0 |

3,8 |

5,6 |

91,8 |

||

|

Низинный |

Лесотопяной |

Древеснотравяная |

Древесно-осоковый |

– |

39,0 |

– |

27,1 |

90,0 |

|

Древесно-травяной |

25,0 |

32,0 |

15,0 |

25,0 |

87,8 |

|||

|

Древесномоховая |

Древесно-гипновый |

28,0 |

32,0 |

16,8 |

22,0 |

86,4 |

||

|

Топяной |

Травяная |

Шейхцериевый |

17,0 |

28,0 |

3,9 |

9,7 |

90,0 |

|

|

Осоковый |

28,0 |

50,0 |

5,3 |

15,6 |

89,1 |

|||

Заключение. Установлено, что в районе исследований преобладают лесные олиготрофные болота, растительный покров которых образован преимущественно рямовыми фитоценозами, грядово-мочажинными, грядово-озерково-мочажинными и грядово-озерковыми комплексами. Впервые для района исследований выделено 24 вида торфа. Установлено, что торфяную залежь в основном слагают фускум, ангустифолиум, медиум и мочажинный вид торфа. Выявлена тенденция к увеличению степени разложения и зольности выделенных видов торфа по сравнению с одноименными торфами болот Западной Сибири.

Список литературы Растительность и торфяная залежь лесных олиготрофных болот в бассейне р. Сым

- Глебов Ф.З. Болота и заболоченные леса лесной зоны енисейского левобережья. -М.: Наука, 1969. -131 с.

- ГОСТ 28245-89. Торф. Методы определения ботанического состава и степени разложе-ния. -М.: Стандартинформ, 2006. -7 с.

- ГОСТ 11305-83. Торф. Методы определе-ния влаги. -М.: Изд-во стандартов, 1984. -11 с.

- ГОСТ 11306-83. Торф. Методы определе-ния зольности. -М.: Изд-во стандартов, 1984. -11 с.

- Торфяный фонд РСФСР. Сибирь. Дальний Восток. -М., 1965. -297 с.

- Лапшина Е.Д. Флора болот юго-востока Западной Сибири. -Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2003. -296 с.