Разделительные конструкции в славянских языках

Автор: Починяева О.А.

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика

Статья в выпуске: 5 т.45, 2023 года.

Бесплатный доступ

Целью работы является типологическое рассмотрение разделительных конструкций в системе трех восточнославянских языков - русского, украинского и белорусского, одного западнославянского - польского и одного южнославянского - болгарского. Это исследование является первой попыткой сопоставительного изучения категории разделительности в славянских языках. Его актуальность определяется необходимостью многоаспектного сопоставительного описания разделительных конструкций в родственных языках, что позволит выделить контрастирующие элементы и более отчетливо обозначить специфику категории разделительности в системе сложносочиненного предложения. Характеристика семантической структуры разделительных предложений осуществляется на основе трех взаимообусловливающих аспектов значений: денотативного, логико-семантического и структурно-семантического, состоящего в выделении категориального грамматического значения альтернативы и девяти частных значений, обусловленных контекстом и речевой ситуацией. Учитывая семантические различия в реализации основного, интегрального признака, представляем пятиуровневую системную организацию значений разделительных конструкций.

Разделительные конструкции, разделительные союзы, славянские языки, категориальное значение, денотативный аспект, логико-семантический аспект, структурно-семантический аспект

Короткий адрес: https://sciup.org/147241457

IDR: 147241457 | УДК: 81'367.335.1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.925

Текст научной статьи Разделительные конструкции в славянских языках

Славянские языки восходят к единому прасла-вянскому языку, поэтому имеют сходные типологические черты на разных уровнях: в произношении, семантике, структуре слова и предложения, сближаются в употреблении грамматических категорий. Но, безусловно, общие корни не означают тождества языковых систем. Длительное самостоятельное развитие славянских народов в разных этнических, географических и историко-культурных условиях привело к появлению в их языках различий материального, функционального и типологического характера, в большей степени затронувших фонетический строй языка, его лексический состав, в меньшей – морфологический уровень и еще в меньшей степени – синтаксис. А. Мейе высказал мнение, что

«структура предложения общеиндоевропейского, общеславянского и древнего (исторического) периодов и даже современного периода различных славянских языков различается очень незначительно» [10: 380].

Однако исследователь призывал не преувеличивать архаичность славянского предложения, поскольку это бы привело, по его словам, к признанию ложного факта почти полной стабильности синтаксиса славянских языков, в котором, конечно же, происходили определенные изменения, вызванные развитием мышления и культуры [10: 380].

Контрастивное сопоставление синтаксических единиц в родственных языках представляет собой установление сходств и различий как в целях характеристики одного из языков на фоне другого, так и для установления возможных типологически значимых расхождений между языками.

В истории лингвистики в качестве объекта сравнительно-типологического исследования в области синтаксиса выступают преимущественно простые и сложноподчиненные предложения. Одним из важнейших трудов в данной области является коллективная монография «Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков» [14], [15], подготовленная под руководством В. И. Борковского в Институте русского языка Академии наук СССР. Сопоставление сложносочиненных предложений осуществлялось в немногочисленных работах на материалах русского и романо-германских языков – английского (Ю. А. Левицкий [9], Т. В. Панкратова [12]) и французского (И. В. Ков-туненко [8], Е. И. Давыдова [5]); русского и болгарского языков (Е. Ю. Иванова, А. А. Градина-рова [6]).

Целью настоящей статьи является типологическое рассмотрение разделительных конструкций в системе трех восточнославянских языков – русского, украинского и белорусского, одного западнославянского – польского и одного южнославянского – болгарского, что позволит выявить общее и специфическое в структуре, семантике и функционировании дизъюнктивных конструкций в названных близкородственных языках. В связи с тем что эта работа является первой попыткой сопоставительного изучения категории разделительности в славянских языках, она не претендует на окончательные выводы.

***

В синтаксической системе сложносочиненного предложения каждого из вышеперечисленных языков выделяется такой структурно-семантический тип, как разделительные предложения / роздiловi складносуряднi речения (украинский язык) / размеркавальныя складаназлучаныя сказы (белорусский язык) / separacyjne zdania złożonie (польский язык) / разделителни слож-ни изречения (болгарский язык). Во всех языках употребление разделительной конструкции обусловлено, как правило, теми или иными трудностями в восприятии и понимании происходящего, отсутствием у человека полной и точной информации (визуальной, аудиальной, сенсорной, интеллектуальной) об отражаемой им ситуации.

«(Под внеязыковой (денотативной) ситуацией понимаем фрагмент действительности (денотат), вычлененный из ряда других объектов или событий и существующий независимо от отражающего его сознания, который далее подвергается осмыслению и кодированию в языковую форму – предложение)» [1: 20].

Специфика семантической структуры (денотативного аспекта значения) разделительных конструкций заключается в том, что в них, в отличие от других сложных предложений, где репрезентируются две и более денотативные ситуации (Стоят ясные, теплые дни, но по утрам свежо, пастухи выходят уже в тулупах <…>1), объектом внимания говорящего является одна дено- тативная ситуация вообще или в определенное время:

Все слышатся жалобные звуки, и не разберешь, ставня ли это на своих ржавых петлях, или летят журавли – и становится хорошо на душе и так хочется жить! 2; Чи то праця задавила молодую силу, чи то нудьга невсипуща його з ніг звалила. Чи то люди поробили йому, молодому <…> 3 (укр. яз.); Ці то птушкі спяваюць у гаі , ці то вецер свішча сваю песню 4 (белорус. яз.); Но никой не отвори дума за тях, било че не знаеха, било че ги презряха 5 (болг. яз.); <…> Powiedział głośno albo też pomyślał (M. Choromański)6 (польск. яз.).

Когда интерпретация происходящего затруднена, человеку приходится оперировать образами гипотетичных событий, поэтому он представляет не одну, а две или более пропозиции (под пропозициями вслед за Н. Д. Арутюновой мы понимаем ментальные модели реального факта, возникающие в сознании человека и затем воплощающиеся в языковую форму [3: 37]), то есть разделительные предложения представляют собой полипропозициональный комплекс (логико-семантический аспект значения). При этом, выдвигая предположения, реципиент понимает, что релевантным денотату может быть содержание, во-первых, лишь одной из пропозиций, во-вторых, в равной степени любой. Иначе говоря, осознавая равновероятные события как исключающие друг друга из плана реализации, он совершает мыслительную операцию дизъюнкции

(непонятно: или ставня скрипит, или журавли летят / то ли труд задавил молодую силу, то ли скука неусыпная его с ног свалила; то ли люди причинили ему вред / то ли птицы поют в роще, то ли ветер свистит свою песню / то ли потому что не знали, то ли потому что их презирали / громко сказал или только подумал).

В случае же, когда говорящий отражает несколько реальных ситуаций, реализующихся в разное время, в различных местах или разными субъектами (вместе составляющими одну группу), дизъюнкция заключается в разделении пропозиций по времени, месту осуществления событий или между отдельными подгруппами некой общей группы:

Но и в такие вынужденные дни отдыха она не сидела сложа руки: или чистила и убирала коровник, по-хозяйски складывая в сторонке навоз, или бродила по пустым окопам <…> 7 ; <…> то тут, то там появлялись светящиеся точки: это в домах зажигали фонарь или разводили огонь в очаге 8 ; Мокрые подводчики с грязными ногами, вялые и сонные, как осенние мухи, бродили возле или сидели на оглоблях 9.

Таким образом, прагматическая ценность разделительных предложений во всех славянских языках заключается в том, что с их помощью реализуется коммуникативная потребность выра- зить альтернативные способы представления той или иной ситуации. Смыслы такого рода носят субъективный характер, поскольку они тесно связаны с авторской интерпретацией отражаемой денотативной ситуации. Типологическая особенность разделительных конструкций в плане видения и интерпретации окружающего обусловливает их категориальное грамматическое значение.

Во всех грамматиках, учебниках, учебных пособиях в качестве основных выделены два значения разделительных сложносочиненных предложений – взаимоисключения (перечисления взаимоисключающих явлений, действий, обычно расположенных в одном временном плане) и чередования / несовместимости в одном временном плане [13: 626–629 и др.]. Ту же самую трактовку инвариантного значения наблюдаем и в учебниках других славянских языков: украинского («Роздiловi складносуряднi речения грунтуються на двоих сумiжных значениях: значениi взаємивиключения i значениi чергува-ния» [17: 311]), белорусского (« <…> показывают отношения чередования, исключения явлений действительности» [11: 103]), болгарского («Как и в русской лингвистике, выделяются предложения взаимоисключающих и чередующихся действий» [6: 244]). Выделение двух основных значений разделительных предложений, безусловно, отражает семантические особенности этих структур. Однако встает вопрос о соотношении значений взаимоисключения и чередования и обоснованности отнесенности второго из них к разделительным значениям.

Учитывая, что основными признаками категориального грамматического значения считаются: 1) обязательность (обязательность реализации данного грамматического содержания в каждой конкретной единице, входящей в данный грамматический класс, в каждом акте функционирования этой единицы или по крайней мере в центральной сфере ее функционирования); 2) инвариантность (абсолютная для одних типов категориальных значений и относительная для других, когда речь идет об инвариантности определенного признака или комплекса признаков в пределах центральной сферы функционирования данной единицы); 3) опора на интегрированную замкнутую систему формальных грамматических средств [4: 247], в качестве категориального грамматического значения разделительных конструкций, конституирующего своеобразие их смысловых отношений, выделяем значение альтернативы (от лат. аlter – один из двух). Важным в дефиниции этого понятия, на наш взгляд, является сема ‘один из двух / нескольких’, детерминирующая реальность только одного из перечисляемых фактов или явлений. Это достаточно широкое понятие отражает специфику разделительных структур, компоненты которых представляют собой альтернативные ряды равновероятных ситуаций. Критерием выделения альтернативы как инвариантного признака конструкций с разделительными союзами послужила обязательность реализа- ции грамматического содержания альтернативы во всех семантических вариантах при всей их изменчивости, при всех преобразованиях, обусловленных взаимодействием с контекстом и речевой ситуацией.

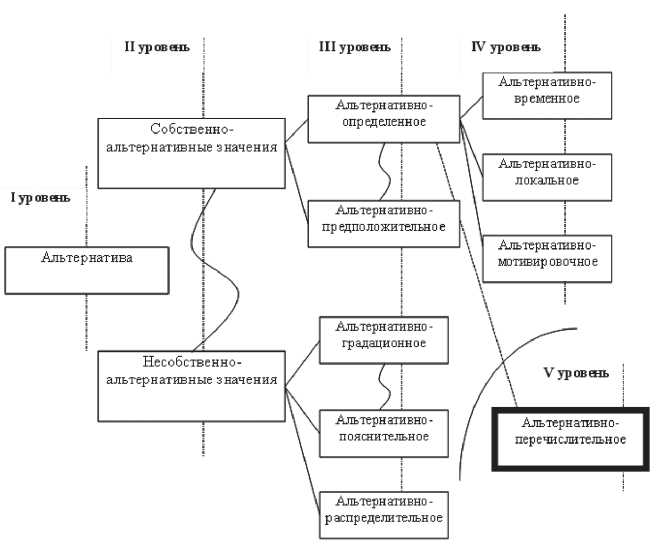

Категориальное грамматическое значение разделительных предложений является основой для выражения девяти вариантов – более конкретных, частных значений, которые группируются в два блока – собственно-альтернативные (центральная сфера семантики) и несобственноальтернативные (периферийная сфера семантики) значения и располагаются на разных уровнях абстракции в системной организации разделительных предложений (см. рисунок и подробнее об этом [2]).

Системная организация значений разделительных предложений

System organization of the meanings of disjunctive sentences

В собственно-альтернативных предложениях вербализуются ситуации, несовместимые, исключающие друг друга из общего плана реализации – если реальна первая, то нереальна вторая, и наоборот; на момент речи неизвестно, какая реальна: Или я убью его, или он попадет мне в голову, в локоть, в коленку 10 (= если я не убью, то он попадет…).

В качестве основных собственно-альтернативных значений, являющихся семантической

«вершиной», полностью соответствующей категориальному значению альтернативы, выступают альтернативно-определенное и альтернативнопредположительное значения. Их противопоставление обусловлено тем, что в разделительных конструкциях с альтернативно-определенным значением акцентируется уверенность говорящего в том, что одна из вербализованных ситуаций обязательно имеет место:

Або перемогу здобути, або вдома не бути 11 (укр. яз.) ; Ви помиляєтесь зовсім, або я вас не розумію 12 (укр. яз.); Або мы пойдзем на пераезд, або сястра сустрэне нас амаль за вёскай (Я. Брыль)13 (белорус. яз.); Albo brzytwa była źle naostrzona, albo mydło źle rozrobione (польск. яз.) [7: 211]; Albo się polubimy, albo się rozstaniemy 14 (польск. яз.) Днес или ще вали дъжд, или ще духа вятър (болг. яз.) [6: 227].

В разделительных конструкциях с альтернативно-предположительным значением такой уверенности нет, говорящий сомневается в адекватности репрезентируемых альтернатив денотативной ситуации:

Не то осінні води шуміли, збігаючи в Дунай, не то вітер бився в заломах провалля (М. Коцюбинсь-кий) 15 (укр. яз.); Не то блискавки пронизували небо, не то спалахи електрозварки освітлювали обрій (А. Шиян) [16: 174] (укр. яз.); Чи так, до слова, сказав це Корнюша чи навмисне кинув тінь на Любу (М. Стель-мах)16 (укр. яз.); Ці жаўрук звінеў у небе, ці свістаў на ліпе шпак (Ц. Гартны)17 (белорус. яз.); У карых вачах чалавека свяцілася не то хтрынка, не то прарывалася лёгкая ўсмешка (М. Лынькоў)18 (белорус. яз.); И тия господари не са по-добри от татарите. Я ни дадат вода, я не (С. Загорчинов) [6: 245] (болг. яз.).

Альтернативно-определенное значение, выступая в качестве интегрального, включает более конкретные значения, ограничивающие проявление альтернативы и противопоставленные по тем планам, по которым осуществляется взаимоисключение событий. События, отражаемые в предикативных единицах, осознаются исключающими друг друга только:

-

1) из общего временного плана реализации – альтернативно-временное значение:

Только изредка на канавках позвякивали орудия, или ржала лошадь, или хриплым голосом кричал начальник19; Степ то озивався перепелицею, то в його хащах прошмигувала зграя спритних куріпок, то свистав ховрах20 (укр. яз.); Хіба що-небудь трісне і в ту ж мить затихне, або зірветься запізніла риб-ка і, різко відсахнувшись від човна, щезне в сутінках (Г. Тютюнник) [16: 175] (укр. яз.); То іволга у пісні їх дзве-нить, То хлопчик, друзів кличучи, свистить, То соловейко розсипає трелі, То колесо немазане скрипить21 (укр. яз); То салавей зальецца ўдала, то шпак пасобіць це-нарком (П. Броўка)22 (белорус. яз.); Ту весело се усмих- вала, ту се натъжавала или се разплаквала (Е. Цанова) [6: 244] (болг. яз.);

-

2) из единого локального плана реализации – альтернативно-локальное значение:

То тут, то там изредка шалфей сизеет или мелкий полынь и чабрец пестрит белизну 23 ; Де-не-де біля вирв синіє безводний полин або кущиться пахучий чебрець (О. Гончар)24 (укр. яз);

-

3) из одного модального плана реализации – альтернативно-мотивировочное значение:

Сожгите меня, ил и я сама наложу на себя рук и25.

Альтернативно-определенное значение включает и еще более конкретное значение – альтернативно-перечислительное , не ограничивающее, а несколько нейтрализующее значение альтернативы под влиянием коммуникативного замысла говорящего дать общую характеристику какому-либо реальному событию с помощью перечисления возможных условий его возникновения:

Когда глазное яблоко слишком коротко или хрусталик слабо преломляет свет, то отраженные близким предметом лучи не успевают сфокусироваться на сетчатке 26 ; Не раз, як тільки лист од вітру зашумить, чи блиснуть проти сонця ярі квіти, вона зне-нацька в думці забринить 27 (укр. яз); Ці помніш ты сваёй зямлі прасторы, ці бачыў ты вірьі імклівых рэк? (С. Грахоўскі)28 (белорус. яз.).

Отношения между компонентами таких предложений, на наш взгляд, нельзя назвать взаимоисключающими: их содержание не соприкасается друг с другом, вопрос о взаимоотрицании одной ситуации другой или об их сосуществовании здесь неуместен. Однако вербализованные ситуации мыслятся альтернативными в силу того, что в конкретном случае реализуется только одна из них.

В разделительных конструкциях с несобственно-альтернативными значениями отсутствуют основные признаки разделительности – гипотетичность и возможность осуществления лишь одной из ситуаций. Союз или соединяет предикативные единицы, содержание которых отражает реальные события. Однако отношения между ними следует все же считать альтернативными в связи с тем, что репрезентируемые события исключаются из плана их равноценного обозначения

-

1) с точки зрения точности – альтернативноградационное значение:

Мать Козетты, поселившаяся в Монрейм-Примор-ском, ежемесячно писала, или , вернее сказать, поручала писать письма к Тенардье, справляясь о своем ребенке 29;

-

2) с точки зрения доступности изложения – альтернативно-пояснительное значение :

-

Я конэсер-с, конэсер, или , как простонароднее выразить, я в лошадях знаток 30;

или исключаются из плана совместного выполнения того или иного действия – альтернативнораспределительное значение :

В столице этого королевства жилось весело. Почти все жители были торговцами или шили разнообразную одежду 31.

Как видим, более конкретные, противопоставленные друг другу значения находятся в отношениях включенности в более абстрактные, то есть располагают не только различиями, но и тождеством некоторых своих элементов. Таким образом, рассмотренные значения обнаруживают системную упорядоченность. Свидетельством тому является: 1) их последовательно проявляющаяся иерархия; 2) антонимичность; 3) замкнутость противопоставлений (см. рисунок).

Варианты категориальной семантики анализируемых конструкций обусловлены контекстуально, ситуативно, а во многих случаях и лексически. В связи с этим детальная классификация конкретных структурно-семантических вариантов в других славянских языках требует глубокого знания языков, свободного владения ими и, конечно же, наличия основательной картотеки языковых фактов.

Выделение разделительных конструкций в особый блок в общей системе сочинения было обусловлено не только характером выражаемых ими значений, но и тем, что эти значения, постоянно осложняющиеся, дифференцирующиеся, видоизменяющиеся в процессе развития языка, эксплицируются определенными средствами связи.

В русском языке традиционно выделяется восемь разделительных союзов – или, либо, ли… ли, ли… или, то… то, не то… не то, то ли… то ли, а то (а не то, не то, иначе) [13: 626], в украинском языке в разных источниках – от 6 до 8 союзов: або, чи, або… або, чи… чи, то… то, не то… не то, чи то… чи то, а чи [16: 174– 175], [17: 303], в белорусском языке – 6 союзов: або, альбо, цi… цi, то… то, не то… не то, цi то… цi то [11: 103], в польском языке – 7 союзов: сzy, bądź, lub, albo, to... to, ni to... ni to, czy to... czy to [7: 152], в болгарском языке – от 5 и более союзов: или, било… било, ли / дали… или, ту… ту, я… я, хем… хем, кое… кое, ха… ха и др. [6: 244–245]. В сопоставительном плане разделительные союзы представлены в таблице.

Разделительные союзы в славянских языках Disjunctive conjunctions in the Slavic languages

|

Русский язык (разделительные союзы) |

Украинский язык (роздiловi сполучни-ки) |

Белорусский язык (размерка-вальныя злучникi) |

Польский язык (rozłączny spojnik) |

Болгарский язык (раздели-телни съю-зи) |

|

или |

або |

або |

сzy, bądź, lub |

или |

|

либо |

чи |

альбо |

albo |

било… било |

|

ли… ли |

чи… чи |

цi… цi |

------- |

------- |

|

ли… или |

------- |

ли / дали… или |

||

|

то… то |

то… то |

то… то |

to… to |

ту… ту |

|

не то… не то |

не то… не то |

не то… не то |

ni to… ni to |

------- |

|

то ли… то ли |

чи то… чи то |

цi то… цi то |

czy to… czy to |

я… я |

Специфика украинских союзов чи то… чи то, не то… не то заключается в том, что они могут соединять части, вербализующие ситуации, несовместимые как в одном временном плане, так и в силу неоднозначности восприятия того или иного явления в целом:

Чи то настане нічка темна, чи то веселий день шумить 32 / То настанет ночка темная, то веселый день шумит; Чи то снилось мені, чи то справді було — наді мною ялини зелене крило 33 / То ли снилось мне, то ли действительно было надо мной ели зеленое крыло.

Свидетельством этого является и характеристика значений указанных союзов украинскими лингвистами:

«Своєрідну роль виконують повторювані спо-лучники не то... не то, чи то... чи то, які, виражаючи семантичні відношения чергувания, послідовності між предикативними частинами складного речения, ма-ють значения непевності, сумніву, вагання в тому, що з перелічених тверджень є справжнім, а що ні; до цього ж додається ще й відтінок питальності» [16: 174].

В русском языке союзы то… то и то ли… то ли , не то… не то не являются взаимозаменяемыми.

Повторяющиеся союзы или… или , либо… либо в славянских языках отображают ситуацию категорического взаимоисключения (альтернативноопределенное значение):

Они так и живут. Или все – или ничего 34; Либо пан, либо пропал (поговорка); Або полковник, або покійник 35.

Однако в украинском союз або… або может обозначать и альтернативно-предположительное значение ( Або гори Карпати сповиті в синяві мряки, або непроглядні густі проліски синіють здалека 36), в белорусском языке союз альбо… альбо способен выражать альтернативновременное значение ( Альбо дзед гаворыць, аль-бо баба прамовіць некалькі слоў (П. Галавач)37).

Польские разделительные союзы в основном соответствуют русским. Особенность польского языка состоит в том, что союзы ni to… ni to, czy to… czy to , которые выражают дополнительный признак неопределенности, неуверенности, могут употребляться без компонента tо , например:

Dobiegał stamtąd ni to chrobot, ni syk (S. Lem) – Оттуда доносился не то храп, не то шипение; Jego uśmiech zaprawiony był czy to goryczą, czy zawstydzeniem (J. Broszkiewicz) – В его улыбке была не то горечь, не то стыд [7: 158–159].

В болгарском языке предложения с ли… или стилистически и прагматически не маркированы, а предложения с дали… или , как и вопросительные предложения с дали , маркируют рефлексивность, раздумье, поэтому более характерны для авторской речи и монологов персонажей:

Дали притежаваше лични способности, дарби или свръх умения, или само партийното послуша- ние го бе изнесло на гребена на вълната? (Г. Мишев) [6: 244–245].

ВЫВОДЫ

Итак, разделительное предложение – это языковой знак, свойственный всем славянским языкам, позволяющий обозначить определенное суждение о мире и имеющий общее категориальное значение альтернативы, реализуемое в более конкретных структурно-семантических разновидностях. Основное различие между разделительными конструкциями в славянских языках состоит в составе отчасти соотносимых союзов, оттенках выражаемых ими значений.

Дальнейшие сопоставительные исследования в этой области во многом будут способствовать более глубокому пониманию взаимоотношений языка и культуры, языка и национального сознания этносов, говорящих на разных, но отчасти сходных языках.

Список литературы Разделительные конструкции в славянских языках

- Актуализация предложения. Т. 1. Категории и механизмы: Коллективная монография / В. В. Бурлакова, А. И. Варшавская, П. Джоунс и др. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. 236 с.

- Ананьева О. А. Семантическая классификация разделительных предложений с союзом или // Предложение и слово: Межвузовский сб. науч. трудов. Материалы третьей междунар. конф. (сентябрь 2005 г., Саратов). Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2006. С. 18-24.

- Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл (логико-семантические проблемы). М.: Едиториал УРСС, 2002. 384 с.

- Бондарко А. В. Теория значения в системе функциональной грамматики: на материале русского языка. М.: Языки славянской культуры, 2002. 736 с.

- Давыдова Е. И. Сложносочиненное предложение в когнитивном аспекте // Предложение и слово: Межвузовский сб. науч. трудов. Материалы третьей междунар. конф. (сентябрь 2005 г., Саратов). Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2006. С. 358-362.

- Иванова Е. Ю., Градинарова А. А. Синтаксическая система болгарского языка на фоне русского. М.: Языки славянской культуры, 2015. 632 с.

- Киклевич А. К., Кожинова А. А. Польский язык. Минск: ТетраСистемс, 2001. 320 с.

- Ковтуненко И. В. Сочинительные союзы в контрастивном аспекте: семантика, функции, прагматика (на материале русских и французских языков). Ростов н/Д: АкадемЛит, 2016. 126 с.

- Левицкий Ю. А. Основы теории синтаксиса. М.: Едиториал УРСС, 2002. 236 с.

- Мейе А. Общеславянский язык. М.: Изд-во иностр. лит., 1951. 492 с.

- Павловская Н. Ю., Борисенко О. В., Васюченко П. В. и др. Белорусский язык для стран СНГ: Учебник. М.: ИПК МГЛУ «Рема», 2012. 452 с.

- Панкратова Т. В., Шинкаренко Ю. В. Простое и сложносочиненное предложение с союзами «AND» и «BUT» в английском языке // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2014. № 13. С. 120-127.

- Русская грамматика. Синтаксис. М.: Наука, 1980. Т. II. 709 с.

- Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Типы простого предложения / Отв. ред. В. И. Борковский. М.: Наука, 1968. 292 с.

- Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Сложноподчиненные предложения / Отв. ред. В. И. Борковский. М.: Наука, 1973. 360 с.

- Бевзенко С. П., Литвин Л. П., Семеренко Г. В. Сучасна укра'шська мова. Синтаксис: Навч. поиб. Кшв: Вища шк., 2005. 270 с.

- Вихованець I. Р. Граматика укра'шсько! мови. Синтаксис: Шдручник. Киев: Либщь, 1993. 368 с.