Различные поселенческие модели в культурах верхнего палеолита в северных предгорьях Моравских ворот (Центральная Европа)

Автор: Файер М., Фолтын Е., Вага Я.М.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье на материалах 94 стоянок рассматривается один из этапов развития палеолитических поселений носителей богуницкой, селетской, ориньякской и граветтской культур на территории, расположенной к северу от Моравских Ворот. Реконструируются различные способы освоения окружающей среды указанным населением. Местоположение стоянок изучается в связи с особенностями климата и рельефа, высотой над уровнем моря, близостью рек, наличием каменного сырья, биологических ресурсов. Отмечены сходство представителей культур в выборе мест для своих поселений и различия в размещении отдельных стоянок и использовании занимаемой территории. Прослежено, что наиболее консервативный подход к использованию возможностей окружающей среды характерен для богуницких популяций. Богуницкие поселения создавались в основном на юго-восточном, восточном и южном склонах, на высоте 205,5-310,0 м над ур. м. Носители ориньякской и граветтской культур предпочитали селиться в зонах с разнообразным рельефом, в т.ч. в горной местности. Стоянки ориньякского населения располагались в горах на северных склонах, как правило, на высоте 205-378 м над ур. м. Граветтские популяции селились чаще всего в низинах на южных склонах или террасах, на высоте 220-286 м над ур. м. Для селетской культуры характерны поселенческие комплексы с центральной стоянкой на возвышенности. Стоянки создавались в низинах на склонах, обращенных на север и юго-запад, преимущественно на высоте 217-316 м над ур. м. Установлены виды деятельности носителей рассматриваемых культур.

Верхний палеолит, поселение, южная польша

Короткий адрес: https://sciup.org/145145745

IDR: 145145745 | УДК: 903.4 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.1.051-064

Текст научной статьи Различные поселенческие модели в культурах верхнего палеолита в северных предгорьях Моравских ворот (Центральная Европа)

История северных предгорий Моравских Ворот в период интерпленигляциала определялась бытованием богуницкой, селетской, ориньякской и граветтской культур, носители которых мигрировали сюда с юга. В то время рассматриваемый регион был северной окраиной ойкумены. Исследование подобных территорий позволяет выявить особенности первых доисторических поселений в периферических зонах и даже некоторые элементы психомоторного портрета участников процесса заселения. Источниками знаний об их культурах являются разрозненные артефакты, найденные на поверхности. Количество памятников с четкой или реконструируемой стратиграфией незначительно. Поэтому общее представление о заселении данного региона складывается на основе материалов стоянок разных периодов. Оно может быть не полным ввиду различий в степени изученности остатков поселений в разных частях территории. Основные ареалы поселений с наибольшим информационным потенциалом концентрируются на Глубчицком плато.

Чтобы представить поселенческие стратегии обитателей региона в указанный период, необходимо рассмотреть пространственный, структурный, функциональный, природный и морфологический контекст объектов. В северных предгорьях Моравских Ворот, по сути, верхнепалеолитические поселения никогда комплексно не исследовались с целью определения взаимосвязи между ландшафтными условиями и человеческой деятельностью. В ходе проводившихся изысканий описывались отдельные памятники или группы местонахождений на фоне их непосредственного окружения.

Район исследования

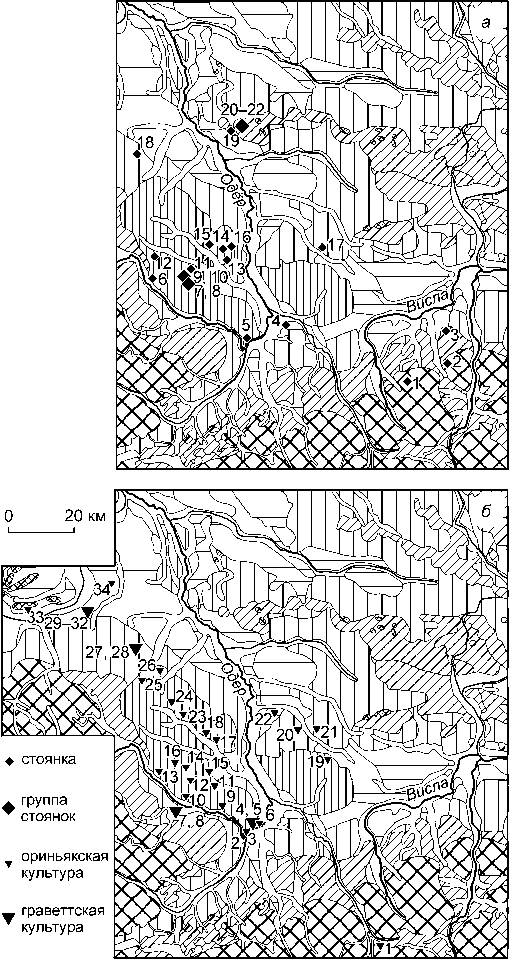

В северных предгорьях Моравских Ворот в рельефе различаются три пояса (рис. 1). В горных массивах

Карпат и Судет с запада на восток прослеживаются предгорья, возвышенные равнины с лессовым покрытием, плато с флювиогляциальными отложениями и моренные высокие равнины. Формирование ареала этих отложений происходило под значительным влиянием Одерского ледяного щита и талых вод при его сокращении. В последующие периоды большее значение имели флювиальные и эоловые процессы [Geomorfologia Polski…, 1972].

Горы и предгорья. В горных массивах Бескиды и Восточные Судеты можно выделить рельеф трех морфологических типов: средневысотные горы, предгорья, внутригорные впадины и дно долин. Вершины Бескидских и Судетских гор переходят в крутые склоны, которые образуют борта долины. Долины зачастую имеют равновесный продольный профиль и каменистые борта. Силезское предгорье формирует нижнюю часть Бескидских гор. В его морфологии выделяется пояс холмов шириной 5–15 км, который поднимается на 300–500 м над ур. м., он рассечен долинами рек Олше, Висла и Сола. Северная граница предгорья представляет собой крутой склон высотой 30–50 м.

Прикарпатские впадины. Широкая впадина Раци-буж-Освенцим простирается между Силезским предгорьем и Силезско-Краковской возвышенностью. В южной части впадины находятся околокарпатские высокие холмистые равнины, достигающие высоты 280–300 м над ур. м., а в северной части располагаются чуть более низкие (200–260 м над ур. м.) возвышенные равнины. Посередине между ними находится Рыбниковское плато.

Присудетская территория. Рельеф присудет-ской территории аналогичен рельефу Прикарпатской впадины. Различие заключается в том, что в при-судетской области существует террасовидный увал высотой 200–310 м над ур. м, который врезается в плоский ландшафт Силезской низменности. Около городов Ныса и Отмухув рельеф разнообразится холмами, возникшими при таянии ледяного щита одной из фаз Одерского оледенения. Между кру-

Силезско-Краковская

Впадина Рацибуж-Освенцим

.Бап^01

тыми склонами плато и высокими равнинами, расположенными на высоте 50 м над глубокими речными долинами, – повсюду встречается «валунный» ландшафт.

Возвышенности. Морфология Силезско-Краковской возвышенности характеризуется чередованием нагорий и низменно стей. Нагорья, особенно Хелмский массив (400 м над ур. м.) и Ченстоховская возвышенность (300–500 м над ур. м.), четко прослеживаются в морфологии рельефа.

0 10 км

Рис. 1. Ландшафтные зоны в районе исследований. 1 – горы; 2 – возвышенности; 3 – низменности; 4 – впадины.

Методы исследования

Изучалась связь между расположением верхнепалеолитических стоянок в северной части предгорий Моравских Ворот и отдельными элементами ландшафта. Ландшафтные зоны в северных предгорьях Моравских Ворот были разграничены по методу, аналогичному методу И. Свободы [Svoboda et al., 2009]. При разграничении и классификации зон учитывались высоты, морфология и происхождение форм рельефа. Классификация ландшафтных зон произведена с учетом принципа деления на геоморфологические блоки, предложенного М. Климашевским [Geomorfologia Polski…, 1972]. Зоны классифицированы следующим образом: A – горы; B1 – предгорья; B2 – возвышенности; C1 – плато; C2 – более высокие равнины; C3 – менее высокие равнины и высокие террасы; D – холмы (моренные и камы); E – первичные долины стока и речные долины.

Участки земной поверхности, поднимающиеся более чем на 1 500 м над ур. м., рассматривались как среднегорные, а на ок. 500 м над ур. м. – как низкогорные. Оба этих морфометрических типа рельефа достигают 300 м относительной высоты (над окружающей местностью).

Затем исследовались зоны поселенческой и хозяйственной активности носителей богуницкой, селетской, ориньякской и граветтской культур в тесной взаимосвязи с ландшафтными зонами, в которых они размещались, а также местоположение стоянок в связи с формой рельефа, высотой над уровнем моря и близостью гидрографической сети. Порядок потока определялся по методу Хака [Hack, 1957] с использованием топографических карт масштаба 1 : 25 000 и 1 : 10 000. Были проанализированы материалы 94 стоянок (рис. 2, 3); бóльшая часть объектов открыта ранее и уже описана в литературе, и лишь несколько стоянок об- наружены недавно.

Стратегии жизнеобеспечения в верхнепалеолитических культурах: результаты и обсуждение

Богуницкая культура

Площадь ареала богуницкой культуры составляет свыше 104,5 км2, но, если не брать в расчет территорию малоизученного района Рыбник-Грабов-ня 3, она сокращается до 53,3 км2. Ареал богуницкой культуры, по-видимому, ограничивается зонами С1, С2 и в меньшей степени С3 (см. рис. 2, а ). Носители культуры, перемещавшиеся в границах обозначенной

• стоянка

группа w стоянок богуницкая культура

— селетская

™ культура

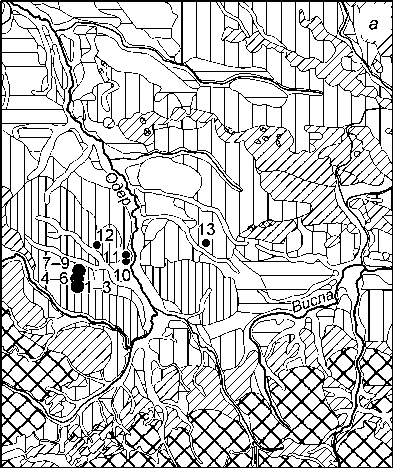

Рис. 2. Расположение богуницких ( а ) и селетских ( б ) стоянок в ландшафтных зонах.

Ландшафтные зоны (расшифровку буквенных обозн. см. в тексте):

1 – A; 2 – B1 + B2; 3 – C1; 4 – C2; 5 – C3; 6 – D; 7 – E; 8 – реки.

Богуницкие стоянки: 1–3 – Розумице 16, 32, 36; 4–6 – Дзержислав 1, 4, 8;

7–9 – Кетш 4, 7, 10; 10 – Рацибуж-Студзенна 12; 11 – Рацибуж-Оцице 10;

12 – Макув 15; 13 – Рыбник-Грабовня 3.

Селетские стоянки: 1 – Цешин 1; 2 – Явоже 8a; 3 – Отице; 4 – Опава-Пальханец, 5 – Хухельна; 6 – Гневошице; 7–11 – Розумице 5, 26, 22, 17, 4;

12 – Пильщ 63; 13 – Розумице 33; 14, 15 – Дзержислав 1, 3; 16 – Трэ-бом; 17 – Беньковице; 18 – Самборовице 2a; 19 – Люботынь 11; 20 – Кетш 3; 21 – Цыпшанув 3; 22 – Левице I; 23 – Бабице 8; 24 – Цисек 6;

25 – Дзержно 6.

области, вели почти оседлый образ жизни. Группа поселений обнаружена у слияния ручья Розумицкий и р. Моравка, а также на Глубчицком плато в среднем течении р. Псина (Дзержислав 1, 8 и Дзержислав 4/

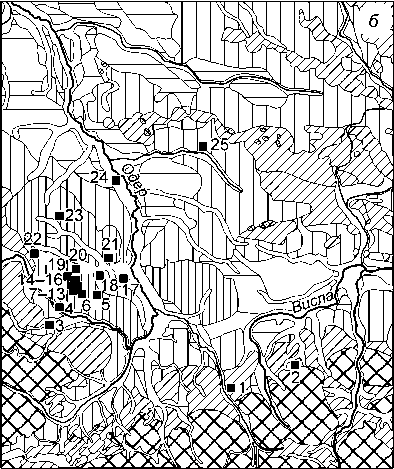

Рис. 3. Расположение ориньякских ( а ) и граветтских ( б ) стоянок в ландшафтных зонах (обозн. ландшафтных зон см. на рис. 2).

Ориньякские стоянки: 1 – Явоже Остры; 2 – Бельско-Бяла Чупель; 3 – Бествина 8; 4 – Бохумин-Забляти III; 5 – Острава-Гошталковице I; 6 – Бранице; 7, 8 – Дзержислав 2, 79; 9, 10 – Люботынь 1, 11; 11 – Кетш 2; 12 – Зубжице Н; 13 – Петровице Вельке 4b; 14 – Корнице 11; 15 – Макув 12; 16 – Рацибуж-Медоня; 17 – Рыбник-Велёполе Б; 18 – Смич 18; 19 – Закшув 41; 20 – Лигота Дольна; 21, 22 – Высока 57, 4. Граветтские стоянки: 1 – Истебна 7; 2, 3 – Острава-Гошталковице I, II; 4–6 – Острава-Петршковице II, III, I; 7, 8 – Опава I, II; 9 – Козми-це; 10 – Опава-Катержинcкий; 11 – Хухельна; 12 – Дзержислав 79; 13 – Боболюшки 2; 14 – Розумице 3; 15 – Петрашин 18; 16 – Хрусь-целюв 2; 17 – Цыпшанув 1; 18 – Макув Z3; 19 – Рыбник-Готарто-вице Ж; 20 – Рыбник-Стодолы С; 21 – Рыбник-Голеюв С ; 22 – Руда Козельская; 23 – Баборув 7; 24 – Дебжица 1; 25 – Поможовице 17; 26 – Шонув; 27, 28 – Смич 6, 18; 29–32 – Домашковице 6, 16, 17, 38;

33 – Вуйцице 1; 34 – Совин.

Трэбом; табл. 1). Только Рацибуж-Студзенна 12 и Рацибуж-Оцице, которые являлись своеобразными укреплениями в долине Одера, находились за пределами этой территории. Максимальное расстояние между стоянками не превышает 14 км, а минимальное составляет 0,55–0,60 км. Ареал богуницкой культуры не выходит за пределы зоны распространения роговиков, т.е. за пределы нагорья Драхан и юго-западных территорий у Брно [Oliva, 2002; Svoboda, 2006a, b].

Стоянка Дзержислав 1 (нижний уровень) сочетала функции долговременной стоянки, временного лагеря, а также места для охоты и обработки добычи, где выполнялись основные виды деятельности, такие как приготовление пищи, изготовление и ремонт орудий, обработка кости и дерева, дубление шкур животных. Производственные площадки располагались вокруг небольших озер в аласах, которые представляли собой неглубокие резервуары с «технической» водой [Fajer et al., 2005]. Дзержислав 1, возможно, был базовым лагерем для относительно небольшого хозяйственного комплекса. Жилой лагерь и мастерская Дзержислав 8 и Дзержислав 4/Трэ-бом (табл. 1) расположены рядом. Базовый лагерь с маленькими лагерями, находящимися рядом, – типичная модель поселений носителей богуниц-кой культуры [Svoboda, Ložek, Vlček, 1996].

На территориях временных лагерей, охотничьих стоянок, специальных лагерей для отдыха, мастерских по обработке кремня и в местах забоя животных обнаружены арте факты, включающие немногочисленные наконечники [Kozłowski, 2000; Foltyn, 2003]. В мастерских, возможно, обрабатывалась охотничья добыча и изготавливались орудия. Обнаруженные на стоянках Дзержислав 1, 8 и Макув 15 драханские кварцитовые пренуклеусы связывают памятники с местом добычи каменного сырья в Ондратице и, возможно, с самой стоянкой Ондратице, которая являлась начальной точкой в продвижении человека в северные предгорья Моравских Ворот. Некоторая доля артефактов из верхнесилезского кремня в инвентаре стоянки Ондратице 1 [Oliva, 1995] подтверждает это предположение. Однако, судя по малочисленности изделий из этого сырья на моравских стоянках [Kozłowski, 1991; Svoboda, 1999], миграция человека к северу от Моравских Ворот, скорее всего, не была связана с поиском источников кремня. Кварцитовые пренуклеусы без следов обработки были оставлены после создания лагеря; возможно, они являлись резервом, необходимость в котором отпала после обнаружения местных источников верхнесилезского кремня [Foltyn, 2003]. Обитатели Моравского региона,

Таблица 1. Характеристики отдельных археологических объектов

[Foltyn, Kozłowski, 2003]. Кратковременное появление на территории к северу от Моравских Ворот людей, обитавших в Богуницком регионе, можно рассматривать как эпизод охоты.

Определяющее значение для создания системы поселений и поддержания между ними связей имели водные потоки 4-го порядка (66,7 %; рис. 4). Это были удобные пути, связывавшие стоянки около Дзержи-

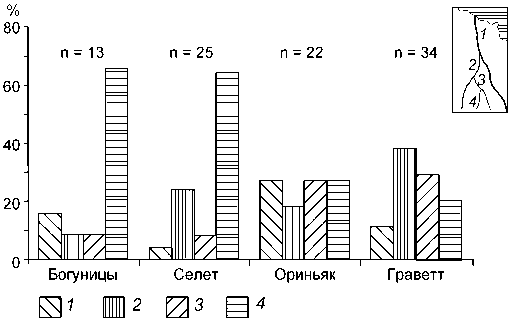

Рис. 4. Распределение археологических стоянок по порядку водотоков.

1 – 1-й порядок; 2 – 2-й; 3 – 3-й; 4 – 4-й.

n – кол-во стоянок.

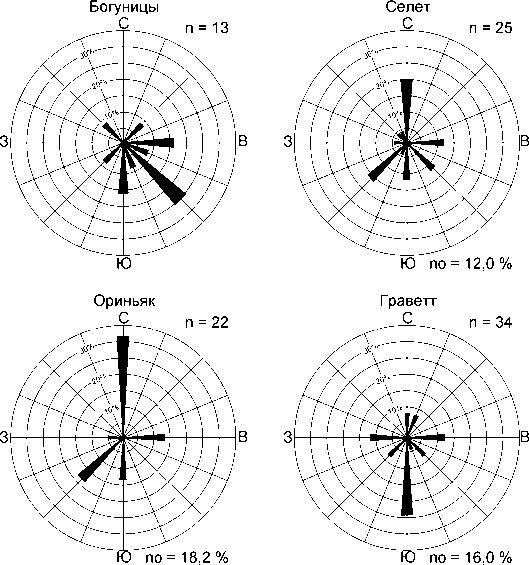

Рис. 5. Распределение археологических стоянок по экспозиции склонов, на которых они находятся.

n – кол-во стоянок; no – доля стоянок, расположенных в равнинных зонах и на вершинах возвышенностей, для которых не удалось определить ориентацию склона.

слава; сухие эрозионно-денудационные долины Моравки и ручья Розумицкий являлись ловушками для животных, идущих на водопой. Расположение поселений далеко от главных рек соответствует ситуации в Моравском регионе [Svoboda, 1999; Oliva, 2002]. В долинах небольших рек люди и животные находили укрытие и питьевую воду. Широкие долины больших рек, ориентированные, как правило, с севера на юг, были больше подвержены воздействию ветров и потоков холодного воздуха.

Для проживания люди выбирали чаще всего камовые холмы, а не террасы или уступы на склонах холмов. Удобными для поселения считались только пологие склоны; на вершинах селились редко. В Моравском регионе жилые стоянки встречаются как на склонах, так и на вершинах [Škrdla, 2002]. Организуя поселение на теневой стороне холма, человек чувствовал себя в безопасности, защищенным от сильных ветров. Слабый ветерок в укрытии уносил надоедливую мошку. Расположение поселений на склонах обеспечивало хороший обзор только в одном, но наиболее удобном направлении, в сторону долины [Oliva, 1998a]. Размещение поселений на высотах, доминирующих над окружающей местностью, или на возвышенностях долинных водоразделов давало возможность обозревать долины и плато [Svoboda, 1999; Oliva, 2002; Fajer et al., 2005]. В этих двух зонах со специфическим растительным покровом было представлено сезонное разнообразие пищевых ресурсов, главным образом животных – объектов охоты [Oliva, 2002]. Люди охотились в основном на крупных стадных животных, преимущественно лошадей [Svoboda, Simán, 1989], а также на отдельных более мелких. На стоянках Странска Скала и Брно-Богунице были найдены костные остатки лошади, мамонта и зубра [Musil, 1976, 2003; Seitl, 1984].

Долговременные стоянки создавались преимущественно на юго-восточном (25 %), восточном и южном (до 16,7 %) склонах (рис. 5). Для жилых стоянок выбирали южные и юговосточные склоны. Инсоляция южных склонов была в 2 раза выше, чем северных [Soffer, 1985].

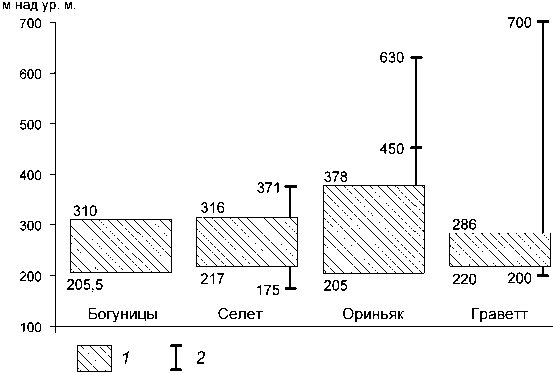

Восточные склоны также были хорошо освещены. Люди стремились найти места с песчаной и гравийной поверхностью. Поселения не создавались на лессовых почвах, поскольку при влажном климате тающий снег и лед превращали лессовый грунт в жидкую грязь. Стоянки расположены на высоте 205,5–310,0 м над ур. м. (рис. 6). Поселения в Моравии находятся на высоте 230–330 м над ур. м. [Škrdla, 2002].

Селетская культура

В период существования селетской культуры площадь ойкумены заметно расширилась и составила 3 290 км2. Осваивались новые территории и развивалась более широкая и сложная сеть поселений. Место создания поселения уже жестко не связывалось с возвышенностью. Тем не менее поселенческая

Рис. 6. Распределение археологических стоянок по высоте над уровнем моря.

1 – основные памятники; 2 – отдельные объекты.

деятельность в низинах была не очень активной. Зона распространения селетской культуры включала C1, E, C2, B (см. рис. 2, б ). Северная граница этого культурного ареала протянулась вдоль 50°17′ с.ш., тогда как восточная – 18°57′ в.д. Каменные артефакты позволяют определить зону добычи сырья: ее граница проходит по рекам Ныса Шалена (16°08′ в.д.) и Раба (19°43′ в.д.).

Предположительно установлено существование двух поселенческих микрорегионов. Зарегистрированы также отдельные разрозненные стоянки. Границами первого микрорегиона являются ручей Розу-мицкий и р. Моравка. Территория другого (несколько стоянок находятся в стороне) вытянута вдоль долины рек Псина и Грабия. Поселенческие объекты удалены друг от друга не более чем на 6,25 км, минимальное расстояние составляет 0,35–0,40 км. Такая схема размещения поселений соответствует концепции системы связи замкнутых групп человеческих поселений с более или менее постоянными базовыми и кратковременными охотничьими лагерями [Allsworth-Jones, 1986; Oliva, 1995; Valoch, 1996; Svoboda, 2006a].

Памятники Дзержислав 1 и Трэбом 1, которые, вероятно, являлись центрами территорий освоения (радиус 10 км), относятся к жилым стоянкам. Стоянка Дзержислав 1 (верхний уровень) расположена на вершине Блэк-Хилл и датируется термолюминесцентным методом 36,5 ± 5,5 тыс. л.н. [Kozłowski, 1964a, 2000; Foltyn, 2003]. На объекте прослежены два скопления кремневых изделий, границы которых соединяются с контуром основания уникальной жилищной конструкции, укрепленной валунами неправильной формы [Kozłowski, 1964a; Fajer et al., 2005]. Терочник, покрытый бурым железняком, является свидетельством того [Kozłowski, 1964b], что на сто- янке изготавливалась краска из железняка и здесь же она использовалась при выполнении некоторых видов работ. Поселенческий комплекс с центральной стоянкой на возвышенности, окруженной кольцом более мелких поселений, типичен для селетской культуры [Oliva, 1992; Svoboda, 2001a; Svoboda et al., 2009]. Масштабные по площади стоянки с низкой концентрацией артефактов можно интерпретировать как многослойные [Oliva, 1995]. Рассредоточение каменных материалов на поверхности площадью более 30 м2, по существу, исключает возможность обнаружения свидетельств многократного пребывания на стоянке [Kind, 1985].

Среди разных по назначению стоянок были кратковременные охотничьи лагеря и стихийные мастерские [Kozłowski, 1964a; Foltyn, 2003; Svoboda et al., 2009; Bobak, Połtowicz-Bobak, 2009]. В охотничьих лагерях, вероятно, из полуобработанной охотничьей добычи изготавливались необходимые для охотников изделия. Листовидные наконечники, находившиеся вне связи с другими предметами, скорее всего, относятся к категории изделий, потерянных или выброшенных во время остановки с целью отдыха или охоты [Pazda, Bagniewski, 1968; Foltyn, 2003].

Стратегия охоты предполагала ведение наблюдения за открытыми территориями и исключение фактора непредсказуемости за счет контроля более широких пространств [Svoboda, Ložek, Vlček, 1996]. Поселения организовывались с целью поиска каменного сырья и создания условий для его обработки. Это подтверждается отсутствием очевидных стоянок-мастерских, ориентированных на получение нуклеусов и продуктов их расщепления. На стоянках в Моравском регионе артефакты из верхнесилезского камня составляют только 4 % от всех находок [Kozłowski,

1991; Valoch, 1996, 2000; Nerudová, 1997]. Поиск сырья для этого, конечно, не организовывался. Верхнесилезский кремень люди подбирали, скорее всего, случайно, во время миграций, происходивших с иными целями. Согласно предположению Л. Бинфорда [Binford, 1979], поиск кремня был частью охотничьих походов [Kozłowski, 1972/73].

Основные зоны обитания человека сосредоточивались на участках близ водных потоков 4-го (64 %) и 2-го (24 %) порядка (см. рис. 4). Лагеря, находившиеся в долинах небольших ручьев и высохших рек, которые рассекали склоны высокогорий, были защищены от сильных ветров. Размещение поселений около средних рек 2-го порядка позволяло их обитателям обозревать долину и контролировать маршруты передвижения животных, водопои и места пересечения рек, где во время сезонных миграций регулярно появлялись животные и можно было на них охотиться [Oliva, 2007]. Мы полагаем, что в широких речных долинах можно было легче отследить звериные тропы [Valoch, 1996]. К тому же, крутые борта долин рек 2-го порядка (таких как Опава, Олше, Псина или Клодни-ца), вероятно, были местами охоты. Отложения стоянок в Словакии и Моравии, расположенные на подобных участках, содержали остатки мамонта, бизона, зубра, лошади и лося [Oliva, 1995].

Верхнесилезские стоянки занимают важные стратегические позиции; они расположены преимущественно на холмах или небольших, но протяженных возвышенностях. Места для их размещения на вершинах, склонах и у подножий гор выбирались осознанно. Террасы, кромки плато или холмообразные скалистые возвышенности использовались реже.

Из поселений на вершинах возвышенностей, краях террас и бортах долин люди могли наблюдать, что происходило в долинах [Ibid.; Svoboda, 1999; Hromada, 2000; Škrdla, 2002]. Стоянки Дзержислав 1 и Трэбом, которые считаются жилыми поселениями, расположены на высотных точках. Выбор места для них, вероятно, сделан с учетом хорошей освещенности участка, защищенности от насекомых, а также возможности вести наблюдения за миграцией животных. Неподалеку от Дзержислава 1 находился один (или два) созданный человеком бугор [Fajer et al., 2005], откуда можно было лучше контролировать окружающую местность. Необходимо упомянуть и о стоянке Отице, которая занимает выгодную позицию: с нее открывается вид на долину в точке пересечения четырех рек – Велка, Гвозднице, Моравице и Опава.

Для охотничьих лагерей выбирали места, где был широкий, ничем не ограниченный обзор, и на подветренной стороне, поскольку в безветренную погоду запах человека распространяется во всех направлениях со средней скоростью 1 м/мин [Meissner, 1990]. Поселения создавались, как правило, в местности с пес- чаной или гравийно-песчаной поверхностью, быстро впитывающей влагу. Стоянки обычно встречаются на склонах, обращенных на север (20,8) и на юго-запад (16,7 %) (см. рис. 5), большинство – на отметках 217–316 м над ур. м. (87 %), редко – 175–371 м над ур. м. (см. рис. 6). Важно отметить, что богуниц-кие и селетские поселения территориально в целом не совпадали. Подобное наблюдается и в Моравском регионе [Oliva, 1995; Svoboda et al., 2009].

Ориньякская культура

Поселения носителей ориньякской культуры занимали территорию площадью 3 756 км2 и находились в зонах C1, B, A, C2, C3 (см. рис. 3, а ). Этот ареал протянулся от 17°38′ до 19°03′ в.д. вдоль 50°28′ с.ш. и не включал низинные территории. Стоянки сосредоточивались в долинах рек Моравка, Троя и Псина, а также на Хелмском массиве. Расстояние между ними 2,6–6,7 км (Моравка – Троя – Псина) и 2,0–4,2 км (Хелмский массив). Стоянки в Силезском предгорье, в Силезских Бескидах и Малых Бескидах, возможно, образовывали третье скопление; остальные стоянки не связаны друг с другом. Характерной чертой оринь-якской культуры является территориальная изолированность разнотипных групп поселений [Hahn, 1977; Svoboda, Simán, 1989; Valoch, 1996; Bánesz, 1998; Svoboda, 2006a].

Наиболее крупные мастерские (Люботынь 1 и Лю-ботынь 11) и жилые стоянки, объединенные с мастерскими (Высока 57 и Острава-Гошталковице I; табл. 1), сопровождались небольшими мастерскими и лагерями со следами временного пребывания охотников во время разовых остановок либо остановок с целью восстановления орудий [Kozłowski, 1964a, 1965; Foltyn E., 2003; Foltyn E.M., Foltyn E., 2003; Masojć, Bronowicki, 2003; Połtowicz, 2003].

Количественный анализ инвентаря стоянок Кор-нице 11 [Chochorowska, Chochorowski, 1986] и Петро-вице Вельке 4b [Kozłowski, 1964a] выявил преобладание по численности нуклеусов над орудиями. На этих стоянках по сравнению со стоянками в Бескидских горах ме стный микушовицкий кремнистый сланец представлен в объеме, который соответствовал лишь ежедневным потребностям; его появление можно связать со спорадическими масштабными перемещениями людей в поисках новых охотничьих территорий.

Таким образом, следы пребывания ориньякско-го населения на северной стороне Моравских Ворот свидетельствуют о двух видах деятельности – охоте и изготовлении каменных орудий. Они определяли потребность в кремневом сырье [Svoboda, Ložek, Vlček, 1996; Valoch, 1996]. Преобладание изделий из верхнесилезского кремня отмечена в тех районах, где представлена индустрия типа Мишковице [Valoch, 1993;

Oliva, 2002]. Значительное присутствие артефактов из этого сырья отмечено также на ориньякских стоянках [Valoch, 1975; Oliva, 2002; Škrdla, 2007]. Частая встречаемость изделий из верхнесилезского кремня в инвентаре памятников Моравского региона означает регулярный доступ к его ресурсам. Возможно, организовывались специальные походы к источникам этого сырья, известным определенным группам людей [Kozłowski, 1972/73; Oliva, 1984]. Такие экспедиции, которые Л. Бинфорд называл целенаправленными [Binford, 1979], могли совпадать с сезонными миграциями животных. Наличие изделий из юрского кремня, встречающегося в окрестностях Кракова, свидетельствует о передвижениях групп людей на значительные расстояния в восточном направлении [Ibid.]. По мнению М. Оливы, группы людей, перемещавшиеся к выходам кремня, могли обмениваться целыми отдельностями камня с другими сообществами. В мастерских изготавливали пластины и орудия [Kozłowski, 2004], которые попадали к ближайшим и несколько более отдаленным соседям, например, обитателям территорий Восточной Словакии и Венгрии [Kozłowski, 1972/73; Oliva, 1984; Kozłowski, Mester, 2003/04]. По мнению И. Свободы [Svoboda, Ložek, Vlček, 1996], сырье с севера на ориньякских стоянках появилось, возможно, в результате контактов ориньякских популяций с носителями граветтской культуры. Целью походов в горы могла быть также сезонная охота [Kozłowski, 1994].

Между типом стоянки и ее местоположением нет прямой связи. Поселения рассредоточены в равной степени вдоль водных потоков 1 (27,3 %), 3 (27,3 %), 4 (27,3 %) и 2-го (18,2 %) порядка (см. рис. 4). Наиболее крупные поселения не располагаются у водотоков 3-го порядка. Такое распределение поселений по территориям около рек и ручьев в северных предгорьях Моравских Ворот можно объяснить тем, что реки являлись своеобразными коридорами, которые соединяли разные экологические зоны [Bahn, 1983], в равной степени привлекательные для носителей ориньякской культуры. По речным долинам человеку легче было выйти на моренные равнины и плато с флювиогляциальными отложениями. Тенденция к одновременному освоению вершин, долин и впадин как мест для создания стоянок не прослеживается. Обитатели стоянок, расположенных не в горах, были вынуждены ежедневно совмещать орудийную деятельность и охоту. Чтобы обеспечить себя пищей, охотники, скорее всего, преследовали любых животных; например, материалы стоянки в Австрии содержали костные остатки не только северного оленя, но и мамонта, носорога, оленя, лисы, горного альпийского козла, волка, зайца, лошади, льва и полорогих жвачных [Hahn, 1977]. На многих стоянках артефакты рассеяны по склонам холма. Стоянки на склонах се- верной экспозиции преобладают (31,9 %; см. рис. 5). Лишь несколько стоянок ориентированы на юго-запад (Высока 57, Петровице Вельке 4b и Корнице 11) и восток (Дзержислав 79). Поселения располагаются на вершинах или склонах либо на краях возвышенностей. Встречаются местонахождения и в зоне обнажения горных пород (Хелмский массив). В таких местах впитывающая способность грунта и утечка воды вызывали пересушенность земли.

Стоянки на вершинах или в стратегически важных местах создавались, вероятно, с учетом необходимости отслеживать перемещение дичи [Oliva, 1987; Svoboda et al., 2009]. Широкий обзор давал возможность охотникам заранее выбирать тактику поведения [Hromada, 2000]. Примерами могут являться стоянки в долине р. Одер – в Хелмском массиве и в Острава-Гошталко-вице I [Masojć, Bronowicki, 2003; Neruda, 1997].

Большинство стоянок (90,9 %) расположены на высоте 205–378 м над ур. м. (см. рис. 6). Две стоянки находятся на высоте 450–630 м над ур. м.

Граветтская культура

Ареал памятников граветтской культуры обширен: его площадь 6 565 км2. Поселения располагались в зонах C1, C3, C2, A, E (см. рис. 3, б ). Мигрирующие в северном направлении носители граветтской культуры до стигли пространства между 17°12′ и 18°55′ в.д., что свидетельствует об устойчивости, подвижности и гибкости их поселенческих моделей. Они не избегали территорий с изменчивыми условиями окружающей среды. Анализ распространения граветтских стоянок выявил их наиболее высокую плотно сть на территории, где высокие равнины Глучин соединяются с низинной местностью Острава. Здесь поселения удалены на 0,7–8,5 км друг от друга. Два менее консолидированных комплекса, в которых расстояния между стоянками составляют 5,0–13,5 км, были выявлены на участках между реками Опава и Особлага, а также Особлага и Ныса Клодзка. Аналогично располагаются объекты небольшого комплекса в долине р. Руда. Концентрация поселений вдоль речных долин иногда создает впечатление линейной системы [Otte, 1985]. На юге поселения располагаются по линии ЮВ – СЗ, на севере – по линии ЮЗ – СВ. Обособленное кратковременное поселение Истебна 7 [Rydlewski, 1983] является свидетельством того, что человек решался заходить глубоко в горы.

К северу от Моравских Ворот выделяются два хронологических горизонта граветта. Один из них отражает развитую стадию и содержит материалы павловской культуры. Второй, менее выраженный горизонт, включающий наконечники с боковой выемкой, связан с виллендорф-костёнковской и средиземноморской граветтской (Розумице 3) культурами. Поселения различаются по материалам культур. Жилые поселки (Острава-Петршковице I, Острава-Петршкови-це II, Вуйцице; табл. 1) с домашней мастерской (Цып-шанув 1) встречаются чаще всего.

По результатам радиоуглеродного датирования были выделены два этапа в истории стоянки Остра-ва-Петршковице I: 23 370 ± 160 и 20 790 ± 270 л.н. [Svoboda et al., 2009]. Рядом с остатками жилищных конструкций здесь находились хозяйственные ямы для хранения припасов, пятна т.н. красного железняка, а также многочисленные следы кострищ, что свидетельствует о длительном пребывании человека. Данный вывод подтверждается наличием среди находок фигурок «венеры», которые, вероятно, были забыты на стоянке [Klima, 1955; Otte, 1981; Jarošová et al., 1996; Jarošová, 1999; Oliva, Neruda, 1999].

Небольшие стоянки со скудным материалом, по-видимому, были кратковременными мини-мастерскими или спутниками охотничьих лагерей – Смич 6, 18, Гош-талковице II [Kozłowski, 1964a; Klima, 1969; Rydlewski, 1983; Neruda, 1995, 1997; Oliva, 1998a; Oliva, Neruda, 1999; Foltyn, 2000; Neruda, Nerudová, 2000; Svoboda, 2000; Svoboda et al., 2009; Foltyn E.M., Foltyn E., 2003; Połtowicz, 2003]. Судя по наличию павловских наконечников, которые интерпретируются как орудия охоты и/или ножи, здесь могли быть охотничьи территории и/или места, где обитала дичь [Kozłowski, 1964a; Foltyn E.M., Foltyn E., Wysocka-Grzanka, 1995].

Эти граветтские популяции из Моравского и Богемского регионов, вероятно, пришли в бассейн верхнего течения Одера и к истоку Вислы в поисках источников высококачественного сырья. «Импорт» верхнесилезского кремня достиг невиданных ранее масштабов [Oliva, 2002; Svoboda, 2003]. Доля изделий из него на моравских стоянках составляла от 6,2 до 100 % [Svoboda, 2001b; Oliva, 2007; Škrdla, Nyvltová-Fišáková, Nyvlt, 2008; Svoboda et al., 2009]. Верхнесилезский кремень доставлялся и на территории Восточной Словакии, Австрии и Венгрии [Kozłowski, 1987; Dobosi, 2000]. Потребность в нем обитателей поселений на территориях Моравии и Словакии обусловила появление и развитие системы взаимного и регулярного обмена [Svoboda, 1994; Svoboda, Ložek, Vlček, 1996; Oliva, 1998b]. Природа этого феномена требует обсуждения. Известны две точки зрения на нее. Первая основана на данных о том, что территория северных предгорий Моравских Ворот является источником каменного сырья. Кремень добывали в ходе регулярных специальных экспедиций или охотничьих походов по следам мигрирующих животных [Kozłowski, 1996; Svoboda, Ložek, Vlček, 1996; Oliva, 1998b, 2007; Svoboda, 2001b]. Если бы камни приходилось доставлять отдельно от другой добычи, то их объем и интенсивность использования должны были сокращаться по мере увеличения расстояния от источника [Oliva,

2002]. Однако изделия из верхнесилезского кремня доминируют даже на самых отдаленных местонахождениях. Нет никаких свидетельств специальной обработки или повышения эффективности его использования [Oliva, 1998b, 2002]. Низкая плотность стоянок и, главное, малочисленность мастерских противоречат такой модели [Oliva, 2007]. Заселение северных предгорий Моравских Ворот, возможно, было кратковременным (летний сезон?) и поэтому не оставило заметных следов [Ibid.]. Некоторые стоянки были уничтожены в результате процессов солифлюкции. Лишь отдельные культурно недиагностируемые артефакты могут свидетельствовать о существовании дополнительных стоянок-мастерских или хозяйственных мастерских [Kozłowski, 1996].

Согласно второй точке зрения, в северных предгорьях Моравских гор в ходе адаптации к местной микросреде сформировался автономный поселенческий центр, который постоянно или большую часть года был населен. Обнаружение отдельного небольшого поселенческого центра на территории Венгрии [Dobosi, 2000] подтверждает эту гипотезу. Носители граветтской культуры нашли богатые природные ресурсы в Верхней Силезии. В дальнейшем их поселенческая деятельность распространилась на многие долины. Например, в долинах на Глубчицком плато плотность поселений в направлениях С – Ю, СЗ – ЮВ и СВ – ЮЗ составляет от одного до трех на 1 км2. Группам, которые решались зимовать здесь, удавалось накопить запасы мяса и дров в конце лета и осенью. На круглогодичных поселениях мастера, имевшие доступ к источникам кремня, сталкивались с выходцами с территории Моравии и Словакии, которые также приходили за сырьем [Oliva, 1998b]. Жители сезонных поселений, занимавшиеся добычей кремня, со временем передвигались к югу, в места с более комфортными для проживания условиями, с ними перемещался и каменный материал. Обмениваясь кремнем, представители разных групп получали право на охоту на чужих территориях [Oliva, 1998b, 2007]. Предположение о такой модели распределения подтверждается тем, что в Моравском регионе наиболее крупные поселения были обитаемы круглогодично или в течение зимы [Klima, 1994; Svoboda, Ložek, Vlček, 1996; Nývltová-Fišáková, 2013], а на территории Словакии – осенью и, возможно, зимой [Kaminská, Kozłowski, 2002].

В обоих ареалах человека обмен сырьем выполнял важную социальную функцию и способствовал поддержанию межгрупповых отношений [Oliva, 2002]. Сырье транспортировалось в виде предварительно оббитых галек, пренуклеусов, пластин или нуклеусов [Kozłowski, 1987; Oliva, 1998b, 2007]. И хотя приоритетной задачей являлась разработка каменных ресурсов, население не прекращало охотиться. Охот- ничьи коллективы покидали базовые стоянки (Остра-ва-Петршковице I, Вуйцице?), иногда называемые «местами добывания камня» [Klima, 1957], и отправлялись на близлежащие территории, а также в горы [Rydlewski, 1983]. Согласно палеозоологическим данным, мамонт (Острава-Петршковице I, Опава I, II, Вуйцице?) являлся объектом охоты наряду с лошадью и северным оленем (Острава-Петршковице I, Опава I).

Наиболее часто местонахождения встречаются вдоль водных потоков 2-го (38,2 %) и 3-го (29,4 %) порядка (см. рис. 4). Поселения и мастерские часто располагались вблизи водотоков 1-го и 2-го порядка. В этих местах люди охотились главным образом на мамонтов, а также добывали камень на склонах долин. В широких долинах рек 1-го и 2-го порядка люди могли обеспечить себя пищей круглый год [Oliva, 2007]. Холмам они предпочитали край плато, возвышающегося над долиной. Поселения создавались на склонах или террасах, что может объясняться стремлением их обитателей контролировать происходящее в долине и на возвышенностях, а также иметь доступ к питьевой воде. Люди не были готовы организовывать поселения внизу, в долинах (как это сделали обитатели Моравского региона [Oliva, 1998a]), поскольку они боялись насекомых, наводнений, ветров и потоков холодного воздуха.

На территории Моравии и Венгрии большинство постоянных лагерей расположены рядом с вершинами и на возвышенностях [Ibid.; Oliva, Neruda, 1999], с которых можно было вести наблюдение за пространством радиусом в несколько километров. С поселения Острава-Петршковице I на холме Ландек открывался вид на широкую долину Одера, покрытую весной зеленью. Охотничьи лагеря разбивались около устьев притоков больших рек [Otte, 1981].

Стоянки располагались, как правило, на южных, наиболее освещенных склонах (24,3 %; см. рис. 5). В этом состоит их отличие от поселений в Моравском

Таблица 2. Связь верхнепалеолитических объектов северных предгорий Моравских Ворот с ландшафтными зонами

|

Ландшафтные зоны |

Высота над уровнем моря, м |

Площадь ареала, % от площади рассматриваемого региона |

Рельеф |

Наличие сырья |

Тип памятника |

Культура |

|

А |

600-1400 |

8,61 * |

Средневысотные горы, окруженные вершинами, ступенчатые борта долин |

+ |

Охотничий лагерь |

Ориньяк-ская, гра-веттская |

|

В1+В2 |

300-500 |

10,35+9,18 |

Холмистый (Силезское низ-когорье); перевалы; протяженные, относительно высокие хребты; карстовые формы (Силезско-Краковская возвышенность) |

+ |

Поселения с элементами мастерской Охотничий лагерь Кратковременная стоянка |

Селетская, ориньяк-ская |

|

С1 |

260-310 |

6,21 |

Переход от плоского рельефа к холмистому; лессы; поверхность глубоко рассечена долиной |

+ |

Мастерская Мини-мастерская Поселение Поселение с элементами мастерской Кратковременная стоянка Место забоя животных |

|

|

С2 |

200-260 |

28,52 |

Плоский и холмистый |

+ |

Поселение с элементами мастерской Кратковременная стоянка Место охоты |

То же |

|

С3 |

160-200 |

19,3 |

Плоский и слегка холмистый |

+ |

Поселение с элементами мастерской Кратковременная стоянка Место охоты |

Богуницкая, селетская, граветт-ская |

|

D |

240-320 |

0,72 |

Холмы вытянутой или нерегулярной формы |

+ |

- |

- |

*Без учета Восточных Судет.

регионе [Oliva, 1998a, 2002; Škrdla, 2006]. Частично оно объясняется разной ориентацией долин: в Моравском регионе последние расположены меридионально, а к северу от Моравских Ворот – почти широтно. При выборе места для стоянки предпочтение отдавали лессовым ареалам. Преобладание лессовых отложений гарантирует оптимальные условия для произрастания травяных растений, которые привлекают крупных млекопитающих [Fajer et al., 2005]. В зонах с исключительно благоприятными ландшафтными условиями стоянки организовывались несколько раз практически в одном и том же месте (Острава-Петр-шковице I, II, Опава I).

Подавляющее большинство стоянок находится на высоте 220–286 м над ур. м. (83,3 %). Стоянка Истебна 7 расположена на высоте 700 м над ур. м. (см. рис. 6). Аналогичная ситуация наблюдается в Моравском регионе [Oliva, 1998a; Svoboda, 2003; Svoboda et al., 2009; Škrdla, 2006] и в западной части Словакии [Kaminská, Kozłowski, 2002].

Заключение

Объектом исследования были четыре поселенческо-адаптационные системы, сформированные в результате демографических, экономических и социальных процессов, которые происходили на территориях к югу от Моравских Ворот. Охотники начала и середины верхнего палеолита проживали в северных предгорьях Моравских Ворот. Их сходство проявлялось в выборе мест для своих поселений, а различия – в размещении отдельных стоянок и способах использования занимаемых земель (табл. 2).

Поселенческая модель богуницкой культуры предполагала заселение территорий, ограниченных камовыми холмами высотой до 310 м над ур. м. Стоянки располагались вблизи водных потоков 4-го порядка, на склонах с юго-восточной, восточной и южной экспозицией, в некотором удалении от вершин.

Селетской культуре принадлежит другая поселенческая модель. Повышенной мобильности ее носителей соответствовали большее число стоянок и более крупные размеры «земельных владений». Поселения селетской культуры находятся в зонах C1, E, C2 и B. Во время миграции стоянки создавались в долинах рек преимущественно 4-го и 2-го порядка. Селетские группы размещали свои лагеря на высоте 217–316 м над ур. м., преимущественно на камовых и скалистых холмах, а позже – на террасах или кромках моренных плато. Они выбирали склоны, как правило, северной, юго-западной, южной и юго-восточной экспозиции.

Поселенческая модель ориньякского населения была связана с освоением зон C1, B и A. Диапазон вертикального перемещения достигал 425 м (205–630 м над ур. м.). Стоянки организовывались на возвышенностях (камовых, моренных, гористых, скалистых или нагорных), у водных потоков 1, 3, 4-го и в меньшей степени 2-го порядка, на северном, юго-западном, южном и восточном склонах.

Носители граветтской культуры, как и селетское население, селились в низинах и, как представители ориньякской культуры, несмотря на трудности, – в горах. Ареалы граветтского населения соответствуют ландшафтным зонам C, A, E, но фактически их модель в большей степени связана с регионом C1. Поселения организованы на высотах 220–286 м над ур. м. на кромках плато, в основном на теневых склонах холмов и вершин, обеспечивавших естественную защиту, на берегах рек 2, 3, 4-го и реже – 1-го порядка. Стоянки, как правило, располагались на южном, восточном и западном склонах. Популяции мигрировали в поисках сырья и охотничьей добычи.

Группы населения, следы деятельности которых периода интерпленигляциала обнаружены на северных предгорьях Моравских Ворот, различаются по материальному статусу, хозяйственным и поселенческим традициям.

Список литературы Различные поселенческие модели в культурах верхнего палеолита в северных предгорьях Моравских ворот (Центральная Европа)

- Allsworth-Jones P. The Szeletian and the transition from Middle to Upper Palaeolithic in central Europe. - Oxford: Clarendon Press, 1986. - 412 p.

- Bahn P. Late Pleistocene economies of the French Pyrenees // Hunter-Gatherer Economy in Prehistory. A European Perspective / ed. G.N. Bailey. - Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1983. - P. 168-186.

- Banesz L. Socio-historical and palaeo-ecological considerations of Aurignacian in Europe and Near East // Slovenska archeologia. - 1998. - Vol. 46. - P. 1-30.

- Binford L.R. Organisation and formation processes. Looking at curated technologies // J. of Anthropol. Research. 1979. - Vol. 35. - P. 255-273

- Bobak D., PoJtowicz-Bobak M. Przyczynek do rozpoznania osadnictwa paleolitycznego na terenach Pl askowyz u Glubczyckiego. Dwa nowe stanowiska powierzchniowe z Pilszcza // Slqskie Sprawozdania Archeologiczne. - 2009. -Vol. 51. - S. 131-140.