Разработка инструментария управления межкластерным взаимодействием на основе ресурсно-ориентированного подхода

Автор: Шаляпина Марина Анатольевна

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Региональная и муниципальная экономика

Статья в выпуске: 4 т.13, 2018 года.

Бесплатный доступ

Современная экономическая политика России рассматривает кластер как новый инструмент развития регионов, основанный на балансе между предпринимательской свободой и интересами власти в области социально-экономического развития территорий и страны в целом. Однако по мере развития кластера традиционная конфигурация его функционирования начинает ограничивать возможности использования в своем регионе всех накопленных компетенций и ресурсов. Эта особенность кластерного развития обусловливает необходимость перехода к территориально-пространственной модели функционирования экономики, направленной на усиление межрегиональной интеграции с учетом отраслевых и региональных приоритетов социально-экономического развития, что отражает актуальность темы исследования. Опираясь на тот факт, что межкластерное взаимодействие создает устойчивую платформу для развития кластерных структур за счет объединения возможностей его участников и эффективного распределения ресурсов, в качестве цели исследования определена разработка на основе ресурсно-ориентированного подхода теоретико-методологических аспектов формирования организационного механизма управления межкластерным взаимодействием. Методическую основу настоящей работы составили междисциплинарный и системный подходы, методы моделирования, диалектической и формальной логики. На основе положений ресурсно-ориентированного подхода обоснована целесообразность выбора альянса как формы межкластерного взаимодействия, обеспечивающего в сравнении с другими формами взаимодействия наиболее эффективное использование компетенций и ресурсного потенциала кластеров-участников для достижения целей кластерных проектов. Для усиления роли государства в управлении альянсом предложено использовать интеграционную форму сотрудничества в виде межрегионального отраслевого альянса инновационно-производственных кластеров, управление которым осуществляется с помощью координирующего органа - Центра управления межкластерным взаимодействием, организованного в форме некоммерческого партнерства на федеральном уровне и являющегося государственной структурой. Апробация разработанного инструментария управления межкластерным взаимодействием реализована на примере судостроительной отрасли экономики Северо-Западного Федерального округа РФ. Дальнейшие исследования будут сфокусированы в области определения оптимальных состояний и эффектов межкластерных взаимодействий на основе интеграции ресурсно-ориентированного подхода и инструментария экономико-математического моделирования.

Ресурсно-ориентированный подход, кластеры, ресурсный потенциал, межкластерное взаимодействие, региональная экономика, межотраслевое взаимодействие, альянс, некоммерческое партнерство, судостроительная отрасль

Короткий адрес: https://sciup.org/147245707

IDR: 147245707 | УДК: 332.15 | DOI: 10.17072/1994-9960-2018-4-549-571

Текст научной статьи Разработка инструментария управления межкластерным взаимодействием на основе ресурсно-ориентированного подхода

Зарубежный и отечественный опыт в области разработки региональной экономической по- литики указывает на то, что одной из эффективных форм социально-экономи- ческого развития территории является кластер, обеспечивающий усиление взаимодействия между хозяйствующими субъектами, что оказывает положительное влия- ние на инновационную активность и имидж региона [1‒5].

Однако следует отметить, что традиционная схема деятельности инновационно-производственного кластера по мере его развития начинает ограничивать возможности использования в полном масштабе преимуществ от взаимодействия с партнерами в других регионах [6].

Вместе с тем в современных условиях территориально-пространственная модель развития экономики требует более тесного сотрудничества между субъектами РФ, направленного на развитие межрегиональной интеграции, базирующейся на учете отраслевых и региональных приоритетов развития [7; 8].

Определенный опыт в этой области был получен еще во времена СССР. Основываясь на комплексности развития экономики страны и ее регионов, территориально-пространственная модель хозяйствования предполагала более эффективное использование неравномерно распределенных ресурсов, что должно было способствовать сокращению диспропорций и уровня социально-экономической диффе-

Разработка инструментария управления … ренциации территориальных образований Советского союза [9].

Соответственно, «децентрализация экономики до регионального уровня» [10] осуществлялась за счет формирования территориально-производственных комплексов, являющихся прототипом современных кластерных структур.

Однако перечень различных причин (ведомственный монополизм, недостаточная проработка организационно-правового обеспечения и т.д.) в сочетании с неэффективностью командно-административной системы оказали негативное воздействие на развитие территориально-производственных комплексов. Их деятельность оказалась не столь эффективной по сравнению с ожидаемой.

Несмотря на это, следует отметить, что сама концепция, предлагающая и обосновывающая объединение предприятий различных отраслей народного хозяйства и централизованное распределение ресурсов, на наш взгляд, представляет большой интерес и может быть использована в современных условиях при разработке системы межотраслевых и межрегиональных связей [11].

Более того, эта система может функционировать в форме межкластерного взаимодействия, обеспечивая сотрудничество, создающее устойчивую платформу для развития, за счет объединения возможностей кластеров-участников, в виде сочетания доступных ресурсов и грамотного их распределения [12-15].

При этом в процессе деятельности кластеров происходит интеграция внутренних ресурсов и ресурсов региона, что дает возможность последнему достичь устойчивых конкурентных преимуществ за счет развития кластерных структур, обеспечивая в конечном итоге экономический рост региона [16].

Для более глубокого понимания роли ресурсов в деятельности кластеров следует обратиться к ресурсной теории, находящей свое отражение в ресурсноориентированном подходе ( resource-based approach) , который разрабатывают такие зарубежные ученые, как Э. Пенроуз,

Дж. Барни, Б. Вернерфельдт, К. Прахалад и Г. Хэмел и др.

Так, труды Э. Пенроуз посвящены изучению эндогенных факторов развития фирмы (на примере американских корпораций). Фирма, по его мнению, обладает уникальными для нее, не воспроизводимыми быстро для других фирм коллективными ресурсами, обеспечивающими ей конкурентные преимущества. Также фирма рассматривается в виде системы управления, в рамках которой менеджеры координируют использование уникальных ресурсов для различных целей. Причем сам менеджмент рассматривается как ограниченный ресурс, способный со временем расширяться за счет организационного обучения, обеспечивая накопленными знаниями и опытом рост фирмы. Кроме вышеперечисленных ресурсов, по мнению Э. Пенроуз, в процессе производственной деятельности накапливаются знания по другим направлениям функционирования фирмы (недоиспользованные ресурсы). Все эти виды ресурсов направляются на выпуск новых и улучшение старых товаров, обеспечивая рост фирмы [17].

Дж. Барни исследовал природу различных ресурсов (материальных, человеческих, организационных), наделяя их такими признаками, как ценность, редкость, невозможность точной имитации, незаменимость. При наличии этих качеств ресурс попадает в категорию стратегических, т.е. обеспечивающих фирме конкурентное преимущество [18].

Б. Вернельфельт, являясь одним из основоположников ресурсного подхода, предложил при разработке стратегии фирмы учитывать в большей степени «портфели ресурсов, а не портфели продуктов», не забывая при этом о взаимном дополнении ресурсного и продуктового подходов. Он разработал теорию ресурсной базы, объясняющую результативность деятельности фирмы наличием у нее уникальных ресурсов, а также указывая на необходимость достижения равновесия между получением новых ресурсов и эксплуатацией существующих [19].

К. Прахалад и Г. Хэмел в качестве основы успешной конкуренции фирмы рассматривали ключевые компетенции как «интегрированные наборы навыков, умений и технологий». По их мнению, уникальность ключевой компетенции указывает на ее ценность [20]. Знания как специфический ресурс фирмы, формирующий ее ключевые компетенции, также достаточно подробно рассмотрены в трудах М. Поланьи [21] и Б. Лоусби [22].

Что касается отечественного вектора формирования ресурсно-ориентированного подхода, то интерес, на наш взгляд, в первую очередь представляют исследования Ю. Катькало, А. Карлика, М. Белоусенко, В. Платонова, И. Сергеевой, Т. Пономаренко и др.

Так, В.С. Катькало рассматривает ресурсную концепцию в рамках этапов развития теории стратегического управления, объясняя внутренние механизмы ее становления [23].

-

А. Карлик и В. Платонов рассматривают ресурсно-ориентированный подход в качестве современного направления стратегического, акцентируя внимание на его роли в теории фирмы. В частности, в их исследовании изучены проблемы методологического характера, присущие ресурсно-ориентированному подходу, и проведен глубокий анализ причин их возникновения [24].

М. Белоусенко анализирует основные теоретические модели ресурсноориентированного подхода в ракурсе хозяйственной деятельности фирмы. Он выявляет определенные недостатки, присущие ресурсно-ориентированному подходу, однако называет его «заявкой на новое видение природы экономической организации» [25].

В работе И. Сергеевой и Т. Пономаренко выделены два направления ресурсного подхода – ресурсноориентированное (статическое) и концепции динамических способностей (динамическое). Авторы аргументированно доказывают преимущества проактивной стратегии управления современной организацией [26].

Следует отметить, что, несмотря на различные аспекты изучаемого ресурсно-ориентиованного подхода, отраженные в работах как зарубежных, так и отечественных ученых, общей для них является идея о роли ресурсной базы в формировании конкурентного преимущества фирмы.

Вместе с тем, несмотря на тот факт, что ресурсная теория разрабатывалась применительно к фирме, ее можно рассматривать и в разрезе кластера, представив его как объединение фирм.

Согласно ресурсно-ориентированному подходу деятельность кластеров напрямую зависит от ресурсов и возможностей, которыми они располагают и которые используют в процессе производственной деятельности. Следовательно, одним из ключевых направлений развития регионов в условиях ограниченности ресурсов должно являться их взаимодействие, которое возможно через кластеры в различных взаимодополняющих друг друга отраслях на базе совместного использования имеющихся ресурсов.

Стоит особо отметить, что вопросы организации эффективного межкластерного взаимодействия также рассматривались в трудах зарубежных и отечественны ученых.

Например, К. Кетельс предлагает программу, нацеленную на налаживание межкластерной кооперации за счет поддержки всех типов кластеров и сетей в экономике через создание профильных платформ [12, c. 11‒13].

В исследовании Н.В. Смородинской описана роль сетевого уклада в современной экономике, показан процесс внедрения в мировую экономику гибких сетевых конструкций, охарактеризован эффект взаимодействия между государством, бизнесом и наукой на примере успешных кластеров, выявлено влияние кластерно-сетевого подхода в промышленной политике на инновационное развитие экономики страны и рассмотрены проблемы сетевого взаимодействия в РФ в рамках модели тройной спирали [15].

Ю.П. Анискиным, А.В. Леонтьевым предложен механизм управления процессами интеграции кластерных взаимодействий в наукоемких комплексах [27].

Работы У. Пауэлла, М.А. Садчико-вой, А.В. Шандалова, А.Ю. Французова посвящены важности учета ресурсного компонента в процессе взаимодействия хозяйствующих субъектов.

Так, У. Пауэлл подчеркивает роль ресурсов во взаимодействии внутри сетевых организаций, утверждая, что совместное использование ресурсов в процессе реализации сетевого проекта приносит его участникам большую выгоду [28].

Роль ресурсного подхода в деятельности промышленных кластеров рассмотрена в работе М. Садчиковой, которая обосновывает возможность применения ресурсного подхода к кластеру, представляя его как «локальное скопление фирм». Следовательно, в развитии не только организаций, но и кластеров существенную роль играет наличие и использование ресурсов и возможностей как общих, образовавшихся в результате взаимодействия, так и внутренних ресурсов предприятий [29].

А.В. Шандалов, А.Ю. Французов считают, что организация межхозяйственных и межкластерных связей с использованием новых технологий и ресурсов информационных сетей способствует оптимизации обмена ресурсами между участниками, находящимися как в одном, так и в различных регионах, что, по мнению автора, будет способствовать снижению издержек на конечную продукцию и повысит устойчивость кластеров [30].

Вышеприведенный анализ позиций зарубежных и российских ученых в отношении ресурсно-ориентированного подхода и возможностей его применения в исследовании кластеров позволяет сделать следующие выводы:

-

- кластерносетевая организация экономики позволяет сформировать эффективное интеграционное взаимодействие хозяйствующих субъектов и предоставляет возможность выравнивания пространственного развития территорий;

-

- межкластерное взаимодействие способствует развитию как кластеров-

- участников, так и регионов, на территории

которых они располагаются;

-

- ресурсно-ориентированный подход объясняет наличие прямой связи между конкурентными преимуществами фирмы и эффективным управлением ее стратегиче-

- ски ценными ресурсами.

Однако, несмотря на достаточно широкую проработку многих аспектов как взаимодействия хозяйствующих субъектов на различных уровнях, так и роли ресурсной концепции в деятельности организа- ции, малоисследованными остались вопросы, объединяющие управление межкластерным взаимодействием с использовани- ем ресурсно-ориентированного подхода, что определило актуальность темы насто- ящего исследования.

Соответственно целью статьи является разработка теоретико-методологических аспектов формирования механизма управления межкластерным взаимодействием на основе ресурсно-ориентированного подхода.

Для достижения указанной цели необходимо глубоко изучить сущность взаимодействия хозяйствующих субъектов.

Теоретические основы понима- ния сущности и форм взаимодействия хозяйствующих субъектов

Рассмотрим сущность взаимодействия хозяйствующих субъектов с позиции ком- плексного подхода, объединяющего философский, естественно-научный и экономи- ческий аспекты, причем первые два являются базовыми, а третий производным.

Существует достаточно много подходов к изучению понятия «взаимодействие». Наш выбор подходов основан на возможностях рассмотреть данное явление с междисциплинарных позиций.

Понятие «взаимодействие» в словаре С.И. Ожегова трактуется как «взаимная связь явлений»1.

Философский подход предполагает в большей степени изучение процесса взаимодействия как «воздействия различных объектов друг на друга» и возникающей при этом связи1.

Таким образом, с позиции философского подхода в основе индивидуального поведения каждого элемента системы лежит реакция на поведение другого, т. е. все элементы системы одновременно подвергаются влиянию других элементов и, в свою очередь, оказывают воздействие на них.

Естественно-научный подход дополняет философский, рассматривая взаимодействие как сложную систему, состоящую из равноценных элементов, согласованное движение которых приводит к возникновению общих (коллективных) свойств2. Следовательно, взаимодействие элементов системы может изменить процесс ее развития от хаотичного к упорядоченному.

Экономический подход является более сложным, поскольку он опирается на философский, в рамках которого экономика рассматривается в виде формы материальной системы, поддающейся взаимодействию, и естественно-научный подход, с позиции которого экономика представляет собой «бесконечно уровневый процесс взаимодействия открытых динамических систем» [31]. Соответственно экономический подход предполагает не только существование системы, изменяющейся в результате коллективного взаимодействия, но и указывает на наличие экономических способов влияния.

Рассматривая взаимодействие в первом приближении, можно сделать вывод о том, что все элементы социальноэкономической системы оказывают взаимное влияние друг на друга с помощью экономических механизмов воздействия, обладающих способностью упорядочивать процесс развития системы.

Для более глубокого понимания сущности взаимодействия с позиции экономического подхода необходимо рассмотреть его через призму таких синони- мичных понятий, как сотрудничество, содействие, взаимосвязь, кооперация.

Сотрудничество представляет собой совместную деятельность нескольких сторон, направленную на достижение общей цели, совместное выполнение работы, совместное участие в решении проблемы или задачи, взаимопомощь3.

Содействие предполагает оказание помощи в какой-либо деятельности4.

Взаимосвязь указывает на взаимную обусловленность объектов друг другом5.

Кооперация является особой формой организации труда, при которой несколько лиц (юридических или физических) сообща участвуют в связанных между собой процессах труда6.

Изучив вышеприведенные категории, можно выделить в них ключевые слова (совместная деятельность, оказание помощи, взаимное влияние, участие несколько лиц в определенном процессе), с помощью которых возможно следующим образом интерпретировать взаимодействие с позиции экономического подхода: совместная деятельность партнеров в связанных между собой процессах труда, направленная на достижение общей экономической цели.

Далее рассмотрим категорию «взаимодействие хозяйствующих субъектов» в ракурсе межрегионального и межкластерного взаимодействия на уровне регионов, отраслей, кластеров.

Анализируя имеющиеся в научной литературе определения межрегионального экономического взаимодействия, можно сделать вывод, что ряд авторов делает упор на описание системы взаимодействия, не поясняя цели этого процесса [31; 32]. В работах других ученых взаимодействие хозяйствующих субъектов исследуется более глубоко.

Так, например, О.А. Бакуменко рассматривает межрегиональное взаимодействие как «комплекс обменов потоками ресурсов» на договорной основе между органами власти и юридическими и физическими лицами различных регионов, ставя цель повышения уровня устойчивого развития регионов [33].

Наиболее емким, по нашему мнению, является понятие взаимодействия, которое сформулировано М.Ю. Махотае-вой и О.А. Бакуменко [34]. Оно рассмотрено через призму регионов и отраслей одновременно, что отражает его цели. Однако в нем не учтена роль ресурсной базы, являющаяся основой интеграционных процессов в региональной социальноэкономической системе.

А.В. Шандалов и А.Ю. Французов рассматривают межкластерное взаимодействие с позиции технологической интеграции кластеров в едином инновационном комплексе [30].

В исследовании Ю.П. Анискина, А.В. Леонтьева [27] межкластерные взаимодействия изучены только как бизнес-процессы, что, на наш взгляд, сужает данное понятие.

Большой интерес вызывают классификации межкластерного взаимодействия (экономическое; финансовое; административное; кадровое; информационное; технологическое; материально-техническое) по видам ресурсов, однако, в них не указаны участники кооперации, а также цели их объединения [30].

В заключение отметим, что анализ экономической литературы позволяет сделать вывод об отсутствии у исследователей единой точки зрения по поводу сущности взаимодействия как на уровне регионов, так и кластеров. Однако все рассмотренные нами определения не противоречат сути данного термина, а следовательно, заложенные в них идеи могут быть использованы при разработке авторской трактовки межкластерного взаимодействия на базе ресурсно-ориентированного подхода.

С учетом вышесказанного в контексте настоящего исследования под межкластерным взаимодействием будем понимать формирование и укрепление кооперационных связей между органами власти и равноправными кластерными структурами, находящимися как внутри одного региона, так и в различных регионах, в рамках одной или взаимосвязанных отраслей региональной экономики на базе грамотного распределения всех видов ресурсов, что в совокупности обеспечивает совершенствование производственно-технологических связей, снятие взаимных преград, повышение конкурентоспособности регионов и их эффективное социально-экономическое развитие.

Рассмотрим возможные виды межкластерного взаимодействия (табл. 1).

Таблица 1

Классификация видов межкластерного взаимодействия*

|

Признак |

Вид межкластерного взаимодействия |

Характеристика |

|

По уровню межкластерного взаимодействия |

Внутреннее: в рамках одного региона между различными отраслями региональной экономики |

Взаимодействие разноотраслевых кластеров, расположенных в одном регионе, при посредничестве Центра кластерного развития (ЦКР), осуществляющего разработку программ межкластерного взаимодействия |

|

Внешнее:

|

Взаимодействие кластеров, находящихся в разных регионах как в рамках одной, так и в нескольких отраслей экономики |

|

|

По виду ресурсного потенциала |

Экономическое |

Развитие межкластерных отношений через заключение контрактов |

|

Финансовое |

Льготные условия при выполнении финансовых обязательств, выгодные условия кредитования и т.д. |

|

|

Инвестиционное |

Привлечение дополнительных инвестиций, направляемых на создание новых производств, в рамках которых будет осуществляться выпуск продукции для нужд всех участников альянса |

Окончание табл. 1

|

Признак |

Вид межкластерного взаимодействия |

Характеристика |

|

Административное |

Формирование государственно-частного партнерства; предоставление государственных преференций |

|

|

Кадровое |

Организация совместных мероприятий по повышению квалификации и обучению персонала, а также обмен высококвалифицированными и узкопрофильными специалистами |

|

|

Информационное |

Упрощенное получение недостающей информации по имеющимся ресурсам через единый информационный портал |

|

|

Инновационное |

Повышение инновационного производства за счет обмена инновационными производственными технологиями |

|

|

Производственное |

Предоставление недостающего производственного ресурса для обеспечения полного производственного цикла на взаимовыгодных условиях |

|

|

В зависимости от площадки взаимо- 1 действия |

Электронное (общие вебресурсы) |

Получение быстрой и достоверной информации об актуальном состоянии рынка, обеспечивающей возможность оперативного планирования и управления комплектацией и поставками оборудования и материалов на каждом этапе производства, а также обмен накопленными компетенциями |

|

На базе технологических платформ |

Ориентированы на разработку перспективных инновационных технологий. В силу того что технологические платформы географически не прикреплены к конкретному региону, они могут объединять усилия всех участников для достижения целей различных кластеров |

* Составлено по источникам [30; 33; 35].

Перечисленные в табл. 1 виды межкластерного взаимодействия могут осуществляться в форме союзов, ассоциаций, консорциумов, концернов, конгломератов, синдикатов, трестов, картелей, альянсов, корпораций и т.д. Проведенный анализ данных форм позволил выделить их общие чер- 1 ты:

-

- возникновение синергетического эффекта от взаимодействия участников;

-

- распределение рисков между всеми участниками, входящими в объединение;

-

- возможность объединения участников с географически отдаленных территорий.

При достаточно большом сходстве черт, характерных для анализируемых форм взаимодействия, существует несколько немаловажных отличий:

-

- участники, входящие в концерн, конгломерат, а также синдикат, формально сохраняют свою самостоятельность, но фак-

1 Система менеджмента для управляющих компаний инновационных территориальных кластеров Российской Федерации // Отчет НИУ ВШЭ и Фонда ЦСР «Северо-Запад». 2014. URL: https://www.rvc.ru/ up- load/iblock/946/201403_management_companies_clusters. pdf (дата обращения: 07.07.2018).

тически имеют финансовую зависимость и контролируются головной компанией;

-

- корпорация находится во владении акционеров, приобретающих доли собственности в виде акций или паев и имеющих соответствующие права;

-

- участники концерна не могут одновременно входить в состав других концернов;

-

- при такой форме объединения, как трест, участники теряют свою юридическую, коммерческую и хозяйственную самостоятельность;

-

- консорциумы являются временным добровольным объединением, что указывает на краткосрочный характер взаимодействия участников;

-

- такая форма взаимодействия, как картели и союзы, в основном используется в случае совместной деятельности участников в рамках одной отрасли.

По нашему мнению, для определения формы межкластерного сотрудничества целесообразно ориентироваться на «альянс», подчеркнув этим возможность вхождения для участников, действующих как в одной, так и различных взаимодополняющих отраслях экономики с сохранением их незави- симости. Следовательно, в рамках альянса формируется мотивированная интеграция и кооперация между всеми его участниками, что обусловливает необходимость разработ- ки организационного механизма управления межкластерным взаимодействием, основан- ного на ресурсно-ориентированном подходе.

Разработка механизма управления межкластерным взаимодействием на основе ресурсно-ориентированного подхода

Рассмотрим альянс в качестве инструмента проектного менеджмента, который дает воз- можность наиболее эффективно использо- вать компетенции и ресурсный потенциал участников как в одной, так и различных отраслях экономики региона для создания и сохранения конкурентного преимущества кластеров-участников и достижения целей межкластерного сотрудничества.

Ресурсно-ориентированный подход позволит участникам альянса осуществлять оптимальные комбинации ресурсов для производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Особая роль в управлении альянсом, по нашему мнению, должна принадлежать государству, которое обеспечивает нормативно-правовое регулирование различных форм взаимодействия между кластерами-участниками, разрабатывает эффективные рычаги стимулирования их деятельности, что способствует развитию инфраструктуры.

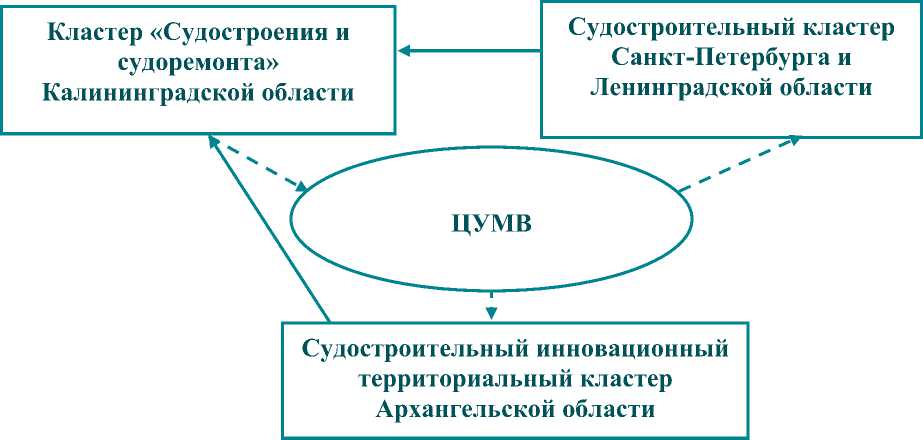

Для усиления роли государства в управлении альянсом предлагается использовать интеграционную форму сотрудничества в виде межрегионального отраслевого альянса инновационно-производственных кластеров (МОАИК), представленную на рис. 1.

Рис. 1. Структура управления межрегиональным отраслевым альянсом инновационно-производственных кластеров (МОАИК)

Управление МОАИК осуществляется с помощью координирующего органа -Центра управления межкластерным взаимодействием (ЦУМВ), организованного в форме некоммерческого партнерства на федеральном уровне и являющегося государственной структурой [6].

Следует отметить, что кластеры-участники входят в альянс на добровольной основе и не теряют своей независимости, что не противоречит существующей парадигме функционирования кластеров.

Если при реализации проектов альянса у кластеров-участников остаются свободные производственные мощности, они параллельно могут выполнять собственные заказы, однако выполнение заказов альянса является приоритетной задачей.

Выявление потенциальных участников альянса будет осуществляться ЦУМВ в ходе мониторинга ресурсной базы кластеров в регионе, что позволит учитывать не только узкие интересы самих кластеров, но и национальной экономики в целом (развитие производственного потенциала территорий, создание новых рабочих мест и т.д.).Для управления альянсом целесообразно использовать функциональную организационную структуру с элементами проектной, что обеспечит большую маневренность при принятии управленческих решений (рис. 2).

Рис. 2. Организационная структура Центра управления межкластерным взаимодействием на основе ресурсно-ориентированного подхода

Высшим органом управления ЦУМВ является общее собрание – совещательный орган, в состав которого входят представители государственной и исполнительной власти, смежных и однородных отраслей региональной экономики, а также государственных учреждений.

Общее собрание определяет стратегию развития МОАИК и осуществляет контроль за ходом ее реализации. Его возглавляет председатель.

Исполнительный директор возглавляет исполнительный орган, задачей которого является организация деятельности, направленной на реализацию решений общего собрания.

Исполнительному директору непосредственно подчиняется руководитель проекта, реализуемого МОАИК.

Службы управления осуществляют организацию взаимодействия между партнерами по конкретному виду ресурсов (инновационные, кадровые, производственные и т.д.). Каждая служба управления отвечает за конкретный вид ресурсного потенциала. Она осуществляет мониторинг процесса реализации проекта и подготавливает предложения руководителю проекта по корректировке процедур взаимодействия участников. Руководитель проекта непосредственно и через работу команд осуществляет контроль над ходом работы, оперативно реагируя на возможные изменения.

Предложенная организационная форма управления альянсом позволяет построить систему взаимодействия, ориентированную на эффективное использование ресурсной базы участников для достижения целей проекта МОАИК.

Следует также отметить, что разработанный на основе ресурсноориентированного подхода механизм управления межкластерным взаимодействием носит универсальный характер, что значительно расширяет область его применения.

Рассмотрим возможности его реализации на примере судостроительной отрасли экономики России.

Управление межкластерным взаимодействием в судостроительной отрасли экономики России на основе ресурсно-ориентированного подхода

Уникальность географического положения России (территория, омываемая тремя мировыми океанами) и, как следствие, преобладание почти в три раза протяжен- ности морских границ по сравнению с сухопутными предопределили большую роль судостроительной отрасли в экономике страны.

До 1990 г. отечественное судостроение занимало одно из лидирующих позиций в мире. В области гражданского судостроения страна входила в десятку развитых стран мира [36].

Последующие кризисные явления породили серьезные негативные последствия в отечественной экономике, что привело к падению доли России на мировом рынке судостроения до 0,6% от суммарного объема заказов Японии, Южной Кореи и Китая, лидирующих в этой отрасли1.

Снижение уровня конкурентоспособности отечественной продукции в отрасли явилось причиной того, что, несмотря на наличие перспективных сегментов на внутреннем рынке (ледоколы, суда для работы на арктическом шельфе, научно-исследовательские, рыбопромысловые и др.), колоссальная доля заказов (до 90% за последние десятилетие2) осуществляется за рубежом.

Однако с 2006 г. ситуация начала меняться в лучшую сторону. Правительство Российской Федерации поставило амбициозные цели – «вернуть отечественного заказчика на российские заводы» и увеличить долю российских судов на мировом рынке до 3–5%3.

Для осуществления этих намерений была разработана Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу1 и федеральные целевые программы: «Развитие судостроения на 2013–2030 годы»2, «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2016–2020 годы»3, «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы»4, «Развитие транспортной системы России» (2010–2021 годы)5.

Для реализации целевых программ были созданы интегрированные структуры, в рамках которых осуществляется совместная деятельность научно-исследовательских и промышленных организаций по направлениям военного и гражданского судостроения для обеспечения интересов государственных и иных заказчиков.

На данный момент основной интегрированной структурой является акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» (далее ‒ ОСК), 100% акций которой находятся в федеральной собственности. Создание ОСК смогло приостановить кризис отрасли и даже положило начало некоторым инвестиционным проектам по строительству современных верфей6.

Однако, наряду с положительными изменениями, вызванными деятельностью ОСК, следует отметить, что появление монополиста в лице государственной корпорации привело к снижению уровня конкуренции между предприятиями и, как следствие, качества и сроков исполнения заказов.

Политика кластеризации, определенная Правительством РФ как одна из эффективных форм интеграции хозяйствующих субъектов, была призвана решить накопившиеся проблемы в различных отраслях народного хозяйства, в частности судостроения.

В настоящее время в субъектах РФ действуют и активно формируются судостроительные кластеры. В качестве примера рассмотрим судостроительные кластеры Северо-Западного федерального округа (далее – СЗФО) как одного из лидирующих по объему производства в судостроительной отрасли7. На территории СЗФО располагаются три судостроительных кластера – в Ленинградской, Калининградской и Архангельской областях , причем судостроительный инновационный территориальный кластер Архангельской области включен в перечень инновационных территориальных кластеров России. Кластеры в Ленинградской и Калининградской областях находятся на стадии формирования и не имеют официального статуса.

Эти кластеры в основном ориентированы на военное и гражданское судостроение. В СЗФО по состоянию на 2017 г. годовой объем производства в военном кораблестроении для нужд внутреннего рынка составил 289 млрд руб. (31 ед.), в то время как годовой объем в гражданском судостроении составил только 49 млрд руб. (22 ед.), или 16,95%1.

Подобный дисбаланс между объемами гражданских и оборонных заказов может привести к тяжелым последствиям после окончания действия программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» в 2020 г.2 Следовательно, кластерам необходимо уже сейчас стремиться к увеличению доли гражданского судостро-ения3.

Решение данной проблемы возможно за счет укрепления кооперационных связей между кластерами в рамках МОАИК и освоения такого перспективного сегмента рынка, как строительство высокотехнологичных судов среднего класса (госпитальные, рыбопромысловые, научные, туристические, обеспечивающие нефтегазовую отрасль, относящиеся к вспомогательному флоту).

Наличие в МОАИК судостроительного инновационного территориального кластера в Архангельской области, имеющего большой опыт эффективного исполь- зования своего ресурсного потенциала, обеспечит альянсу конкурентное преимущество.

Деятельность кластеров в МОАИК способствует созданию единого рабочего пространства, позволяющего осваивать любые заказы, в том числе и серийные, на базе совместного использования ресурсной базы, общей системы контроля, что приведет к сокращению затрат на производство и повышению конкурентоспособности продукции.

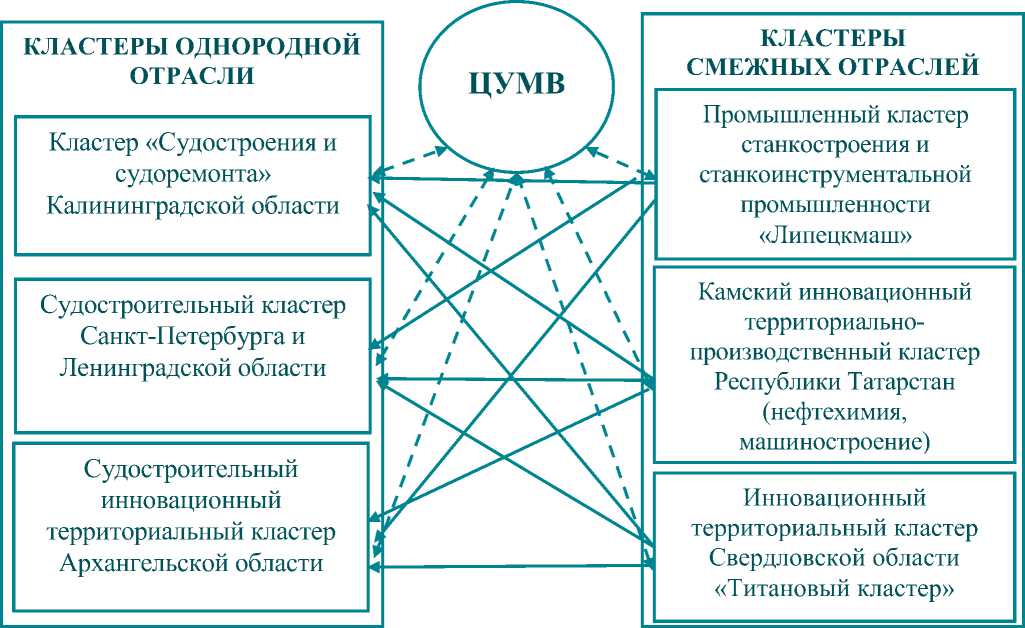

МОАИК будет формироваться на основе взаимодействия с моноотраслевы-ми кластерами на начальном этапе, с последующим присоединением кластеров из смежных отраслей экономики, так как исторически сложившейся особенностью в отечественном судостроении является то, что функционирование судостроительной отрасли обеспечивается деятельностью предприятий смежных отраслей в области машиностроения, приборостроения, электротехники и т.д. (см. рис. 3). Это позволит сформировать полный цикл производства судов в рамках альянса.

Объединение кластеров судостроительной отрасли

Цель: эффективный обмен ресурсами между кластерами

Вхождение в альянс кластеров из смежных отраслей экономики, обеспечивающих судостроительную отрасль ресурсами (машиностроение, приборостроение, электротехники и т.д.) Цель: обеспечить полный производственный цикл

Рис. 3. Этапы1 формирования МОАИК2 в судостроительной отрасли СЗФО РФ

Основные критерии вхождения в СЗФО РФ на различных этапах его форми-

МОАИК в судостроительной отрасли рования представлены в табл. 2.

Таблица 2

Критерии вхождения потенциальных кластеров-участников в МОАИК в судостроительной отрасли СЗФО РФ

|

Кластеры-участники |

Критерии вхождения в альянс |

|

Этап 1 |

|

|

Кластеры судостроительной отрасли |

участников;

методы управления;

инфраструктуры для реализации проектов альянса;

|

|

Этап 2 |

|

|

Кластеры смежных отраслей экономики (машиностроение, приборостроение, электротехника, металлургия и т. д.) |

чения заказов кластеров однородной отрасли;

методы управления;

альянса |

Коротко охарактеризуем организационный аспект вхождения кластеров в МОАИК.

Потенциальные участники-кластеры, претендующие на вхождение в альянс, подают заявку в центр межкластерного управления (ЦУМВ) на базе информационного портала.

Оценка заявок осуществляется ЦУМВ по результатам анализа ресурсного обеспечения кластеров при помощи матрицы возможного взаимодействия потенциальных участников альянса. Применительно к кластерам судостроительной отрасли СЗФО РФ в табл. 3 приведена авторская оценка наличия ресурсов для реализации необходимых видов деятельности в рамках полной производственной цепи.

Таблица 3

Матрица возможного взаимодействия потенциальных кластеров - участников МОАИК в судостроительной отрасли СЗФО РФ*

|

Виды деятельности |

Кластер «Судостроения и судоремонта» Калининградской области |

Судостроительный кластер Санкт-Петербурга и Ленинградской области |

Судостроительный инновационный территориальный кластер Архангельской области |

|

Разработка проектной документации |

– |

Х |

Х |

|

Производство судового металлопроката |

– |

– |

– |

|

Производство металлоконструкций |

Х |

Х |

Х |

|

Производство судовых покрасочных материалов |

– |

Х |

– |

|

Производство гребного вала |

Х |

Х |

Х |

|

Производство гребного винта |

– |

Х |

Х |

Окончание табл. 4

|

Виды деятельности |

Кластер «Судостроения и судоремонта» Калининградской области |

Судостроительный кластер Санкт-Петербурга и Ленинградской области |

Судостроительный инновационный территориальный кластер Архангельской области |

|

Производство судовых дизельных двигателей |

— |

— |

— |

|

Производство судового вспомогательного оборудования (насосы, дизель - генераторы, судовые котлы и т.д.) |

– |

Х |

Х |

|

Производство судового навигационного оборудования |

— |

— |

— |

|

Производство судового электрооборудования |

— |

Х |

— |

|

Производство судового снабжения (мебель, канаты, камбузное оборудование) |

— |

Х |

Х |

|

Производство промышленного оборудования (станкостроение) |

— |

— |

— |

Условные обозначения: Х - наличие производственного ресурса; (-) - отсутствие производственного ресурса.

* Разработано автором для 1 этапа формирования МОАИК.

Выявленные участники альянса могут оказывать содействие партнерам в области совместного использования ресурсов для более эффективной деятельности МОАИК.

Если в каком-либо кластере есть необходимый ресурс, то он взаимодействует с другим участником альянса, который готов приобрести необходимый ресурс на взаимовыгодных условиях. Либо данный кластер может закрепить за собой определенный вид деятельности в рамках альянса. Например, проблему отсутствия крупных проектных и конструкторских бюро в Калининградской области можно решить с помощью закрепления разработки проектной документации на постройку судов для заказчиков альянса за соответствующими организациями в Ленинградской и Архангельской областях, которые входят в состав судостроительных кластеров этих регионов.

Судя по представленной матрице, ни один судостроительный кластер СЗФО не обеспечивает полную технологическую цепочку. Поэтому целесообразно привле- кать кластеры из смежных отраслей экономики для обеспечения полного производственного цикла необходимыми ресурсами.

Варианты моделей взаимодействия кластеров - участников МОАИК судостроительной отрасли СЗФО в одной отрасли (судостроение) и смежных отраслях (станкостроение; машиностроение, нефтехимия, металлургия и т.д.), обеспечивающих полный производственный цикл, представлены на рис. 4 и 5.

ЦУМВ выступает в качестве координатора, обеспечивающего процесс взаимодействия между кластерами - участниками МОАИК в одной отрасли. По такому же алгоритму осуществляется взаимодействие и в случае привлечения кластеров из смежных отраслей экономики.

Независимо от выбранной модели взаимодействия эффективность деятельности МОАИК на базе совместного использования ресурсного потенциала целесообразно определять с помощью приведенных в табл. 4 индикаторов.

- •► подача информации о недостающем ресурсе в соответствующую службу ЦУМВ;

предоставление недостающего ресурса.

Рис. 4. Модель взаимодействия участников МОАИК в судостроительной отрасли СЗФО РФ

подача информации о недостающем / имеющемся ресурсе в соответствующую службу ЦУМВ; предоставление недостающего ресурса.

Рис. 5. Модель взаимодействия участников МОАИК в судостроительной отрасли РФ со смежными отраслями

Следует отметить, что статистическая информация по отрасли «Судостроение и судоремонт» в открытом доступе в полном объеме отсутствует. Причина тому - оборонный заказ, данные по которому являются государственной тайной.

Поэтому экономические показатели в табл. 4 приводятся в разрезе видов эко- номической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД-2007), согласно которому вид деятельности «Судостроение и судоремонт» рассматривается в рамках укрупненной группы «Производство транспортных средств и оборудования».

Таблица 4

Система локальных индикаторов оценки эффективности деятельности МОАИК судостроительной отрасли в СЗФО РФ по виду экономической деятельности «Производство транспортных средств и оборудования»

|

Виды ресурсов |

Единицы измерения |

Характеристика индикатора |

|

Кадровые ресурсы |

||

|

Численность работающего населения в отрасли региона |

Тыс. чел. |

Кадровый ресурс |

|

Численность квалифицированных работников в общей численности подготовленных кадров в отрасли региона |

Тыс. чел. |

Ресурс высококвалифицированных работников отрасли в регионе |

|

Средняя заработная плата в отрасли региона |

Руб. |

Уровень оплаты труда в отрасли региона |

|

Производственные ресурсы |

||

|

Число предприятий в отрасли |

Ед. |

Уровень концентрации производства в от расли региона |

|

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий в отрасли (в фактически действовавших ценах) |

Млн руб. |

Характеристика эффективности деятельности предприятий отрасли в регионе |

|

Основные фонды (по полной балансовой стоимости на конец года) |

Млн руб. |

Характеристика обеспеченности ОФ предприятий отрасли в регионе |

|

Степень износа основных фондов (на конец года) |

% |

Характеристика состояния производственных ресурсов отрасли в регионе |

|

Коэффициент обновления основных фондов в отрасли |

% |

Характеристика обновления производственных ресурсов отрасли в регионе |

|

Фондоотдача |

% |

Эффективность использования основных производственных фондов отрасли в регионе |

|

Инновационные ресурсы |

||

|

Число организаций, осуществляющих технологические инновации в отрасли региона |

Ед. |

Возможности предприятий отрасли в регионе внедрять инновационную продукцию |

|

Объем инновационных товаров, работ, услуг организаций, осуществлявших технологические инновации в отрасли региона |

Млн руб. |

Степень инновационного развития отрасли в регионе |

|

Затраты на технологические инновации организаций в отрасли региона |

Млн руб. |

Степень приоритетности задач технологического развития отрасли в регионе |

|

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками в отрасли региона |

Чел. |

Степень эффективности научно инновационной составляющей в отрасли |

|

Инвестиционные ресурсы |

||

|

Инвестиции в основной капитал в отрасли |

Млн руб. |

Характеристика объемов инвестиций, направленных на модернизацию и развитие отрасли в регионе |

|

Финансовые ресурсы |

||

|

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) |

Млн руб. |

Степень финансовых возможностей для развития отрасли в регионе |

|

Информационные ресурсы |

||

|

Использование информационных и коммуникацион ных технологий в организациях отрасли в регионе |

% |

Уровень информационного развития отрасли в регионе |

|

Численность специалистов по информационным и коммуникационным технологиям |

Чел. |

Ресурс высококвалифицированных специалистов по информационным и коммуникационным технологиям |

Данную систему индикаторов пред- лагается использовать для определения величины соответствующих показателей оценки эффективности деятельности до вхождения кластеров в МОАИК и в после- дующем для сравнения с аналогичными показателями, полученными в ходе мони- торинга деятельности альянса с расширен- ным составом участников.

Таким образом, разработанный на основе ресурсно-ориентированного подхо- да механизм управления межкластерным взаимодействием позволит более эффективно использовать ресурсный потенциал (кадровый, производственный, экономический, инвестиционный, инновационный, информационный, финансовый) участников МОАИК в судостроительной отрасли СЗФО РФ, что окажет стимулирующее воздействие на развитие как отрасли, так и соответствующих регионов.

Заключение

В настоящее время экономическое взаимодействие является необходимым условием для стабильного развития системы межрегиональных связей, создающих условия для эффективной организации по производству и сбыту конкурентоспособной продукции.

В свою очередь, межотраслевые связи между субъектами РФ обеспечивают взаимодействие между участниками процесса производства и сбыта, действующими в разных регионах и отраслях, упрощая процедуру обмена имеющимися ресурсами, что позволяет оптимизировать затраты на хозяйственную деятельность.

Межотраслевые и межрегиональные связи могут выступать в форме межкластерного взаимодействия, формирующего партнерские отношения между кластерами-участниками, а также создающего базу для их стратегического развития за счет объединения ресурсов и возможностей кластеров.

Важнейшим условием для решения этой задачи является создание эффективного механизма управления межкластерным взаимодействием, позволяющего наилучшим образом использовать компетенции и ресурсный потенциал кластеров, действующих как в одной, так и в различных отраслях народного хозяйства для достижения целей кластерного проекта.

Для обеспечения взаимодействия кластеров - участников альянса при решении задач по подготовке и реализации межкластерного взаимодействия предложено использовать интеграционную форму сотрудничества в виде межрегионального отраслевого альянса инновационнопроизводственных кластеров (МОАИК), управление которым будет осуществляться на федеральном уровне с помощью координирующего органа в виде некоммерческого партнерства, являющегося государственной структурой. Это позволит обеспечить консенсус между интересами власти и бизнеса, не разрушая при этом существующую парадигму функционирования кластеров.

Для управления альянсом разработана функциональная организационная структура с элементами проектной модели управления, обеспечивающая большую гибкость при принятии управленческих решений и позволяющая наиболее эффективно использовать ресурсную базу участников для достижения целей проекта, реализуемого в рамках МОАИК.

Предложенный автором механизм управления межкластерным взаимодействием с использованием ресурсноориентированного подхода, апробированный на примере судостроительной отрасли СЗФО РФ, позволит более эффективно использовать ресурсный потенциал кластеров - участников МОАИК, что станет основной дальнейшего развития альянса и будет способствовать росту региональных социально-экономических систем.

Дальнейшие исследования будут сфокусированы в области определения оптимальных состояний и эффектов межкластерных взаимодействий на основе интеграции ресурсно-ориентированного подхода и инструментария экономико-математического моделирования.

Список литературы Разработка инструментария управления межкластерным взаимодействием на основе ресурсно-ориентированного подхода

- Drucker P.F. The new society of organizations // Harvard Business Review. 1992. Vol. 70, iss. 5, September - October. Р. 95-104.

- Porter M. Clusters and the new economics of competition // Harvard Business Review. 1998. November - December. Р. 77-90.

- Thomson A.M., Perry J.L. Collaboration processes: Inside the black box // Public Administration Review. 2006. Vol. 66, iss. s1. Р. 20-32.

- Ферова И.С., Кожинова Т.В., Шорохов Р.Г. и др. Промышленные кластеры и их роль в промышленной политике региона: монография. М.: ИНФРА-М, 2018. 247 с.

- Шаляпина М.А., Сербулов А.В. Зарубежный опыт формирования и развития инновационно-ориентированных кластерных структур экономики // Анализ состояния и направления развития приморских регионов России: сб. науч. тр. / общ. орг. «Союз землячеств приморских регионов», БФУ им. И. Канта, Ин-т экономики и менеджмента. Казань: Бук, 2017. Вып. 1. С. 59-68.

- Шаляпина М.А., Сербулов А.В., Майоров С.В. Межрегиональный отраслевой альянс инновационных кластеров как инструмент управления взаимодействием региональной и отраслевой инновационных подсистем // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2017. Т. 10,№ 6. С. 153-161.

- DOI: 10.18721/JE.10614

- Ахунов Р.Р. Развитие межрегиональной интеграции как направление повышения конкурентоспособности в системе воспроизводственного потенциала региона // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. 2016. № 1 (15). С. 7-17.

- Ускова Т.В., Лукин Е.В. О перспективах развития региона на основе межрегионального сотрудничества // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2016. № 3 (45). С. 60-81.

- DOI: 10.15838/esc.2016.3.45.3

- Шаляпина М.А. Ретроспективный анализ развития форм инновационной деятельности в доперестроечный период российской экономики // Проблемы современных интеграционных процессов и пути их решения: сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. (13 декабря 2016 г., Омск): в 2 ч. Уфа: ООО «МЦИИ ОМЕГА САЙНС», 2016. Ч. 1. С. 212-218.

- Портер М.Е. Экономическое развитие регионов // Пространственная экономика. 2007.№ 1. С. 108-132.

- Fritsch M. Does R&D-cooperation behavior differ between regions? // Industry and Innovation. 2003. Vol. 10, № 1. Р. 25-39.

- Ketels C., Lindgvist G., Solvell O. Strengthening clusters and competitiveness in Europe. The role of cluster organisations // The Cluster Observatory. October 2012. 50 p.

- Rosenfeld S.A. Industrial-strength strategies: Regional business clusters and public policy. Washington, DC: Aspen Institute, 1995. 149 р.

- Абашкин В.Л., Артемов С.В., Исланкина Е.А. и др. Кластерная политика: достижение глобальной конкурентоспособности / Минэкономразвития России, АО «РВК», Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2017. 324 с.

- Смородинская Н.В. Глобализированная экономика: от иерархий к сетевому укладу. M.: ИЭ РАН, 2015. 344 c.

- Шаляпина М.А., Сербулов А.В. Оценка ресурсного потенциала и перспектив кластерного развития экономики Калининградской области // Научно-технический потенциал как основа социально-экономического развития: сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. (28 февраля 2018 г., Москва). М.: Импульс, 2018. С. 315-324.

- Penrose E. The Theory of the growth of the firm. Oxford University Press, 1959. 304 р.

- Barney J.B. Firm resources and sustained competitive advantage // Journal of Management. 1991. Vol. 17. № 1. Р. 99-120.

- Wernerfelt B. The resource-based view of the firm // Strategic Management Journal. 1984. Vol. 5,№ 2. Р. 171-180.

- Prahalad C.K., Hamel G. The core competence of the corporation // Harvard Business Review. 1990. Vol. 68, iss. 3. Р. 79-91.

- Polanyi M. The tacit dimension. Doubleday, Garden City, N. Y., 1966. 108 р.

- Loasby B. The organization of capabilities // Journal of Economic Behavior and Organization. 1998. Vol. 35. Р. 139-160.

- Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. СПб.: Изд. дом СПбГУ, 2006. 548 с.

- Карлик А., Платонов В. Аналитическая структура ресурсно-ориентированного подхода. Ч. 1 // Проблемы теории и практики управления. 2013. № 6-7. C. 26-37.

- Белоусенко М.В. Экономическая организация: ресурсно-ориентированный подход // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. 2008. Вып. 34-1. С. 190-197.

- Сергеев И., Пономаренко Т. Методологические аспекты ресурсного подхода в стратегическом управлении // Management theory and studies for rural business and infrastructure development. 2011.№ 4 (28). Р. 118-126.

- Анискин Ю.П., Леонтьев А.В. Организация системы межкластерных взаимодействий в научно-системных интеграторах // Организатор производства. 2010. № 4 (47). С. 33-34.

- Powell W.W. Neither market nor hierarchy: Network forms of organization // Research in Organizational Behavior. 1990. Vol. 12. Р. 295-336.

- Садчикова М.А. Ресурсный подход в промышленной кластеризации региона // Международное научное издание «Современные фундаментальные и прикладные исследования». 2015. № S1. С. 70-73.

- Шандалов А.В., Французов А. Ю. Использование проектного подхода к управлению межкластерным информационным взаимодействием хозяйствующих субъектов // Транспортное дело России. 2006. № 12-4. С. 89-90.

- Голобородко С.Л. Межрегиональное экономическое взаимодействие как основа развития единого экономического пространства федерального округа: дис. канд. экон. наук: 08.00.05. М., 2006. 193 с.

- Рукина И.М. Межрегиональное экономическое сотрудничество и интеграционные процессы в экономике России: дис. д-ра экон. наук: 08.00.05. М., 2003. 282 с.

- Бакуменко О.А. Межрегиональное взаимодействие как фактор развития региональных социально-экономических систем (на примере Северо-Западного федерального округа) // Вестник Псковского государственного университета. Сер.: Экономика. Право. Управление. 2016. № 4. С. 32- 47.

- Махотаева М.Ю., Бакуменко О.А. Межрегиональное отраслевое взаимодействие Псковской области: кластерный подход // Сервис в России и за рубежом. 2017. Т. 11, вып. 7. С. 32-45.

- DOI: 10.22412/1995-042X-11-7-3

- Дежина И. Г. Технологические платформы и инновационные кластеры: вместе или порознь? М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2013. 124 с.

- Тактаров Г.А., Набиев Р. А., Кондрицкий М.А. Анализ состояния и тенденций развития судостроительно-судоремонтной отрасли Российской Федерации // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. 2013. № 2. С. 118-120.