Разработка комплекса геолого-геофизических методов для выделения водообильных участков

Автор: Бычков С.Г., Катаев В.Н., Митюнина И.Ю., Степанов Ю.И.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых

Статья в выпуске: 4 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

С целью разработки и опробования комплекса методов для изучения месторождений подземных вод, приуроченных к зонам повышенной трещиноватости, выполнены комплексные геолого-геофизические работы, включающие высокоточную гравиразведку и электроразведку, на двух месторождениях подземных вод, расположенных в административных границах г. Кирова. В результате комплексного анализа геолого-геофизических данных выявлены участки интенсивных аномалий гравитационного и естественного электрического полей, совпадающие с зонами повышенной плотности мегатрещиноватости пород, полученных на основе дешифрирования аэро- и космоснимков. Водообильность участков подтверждена результатами гидрогеологических обследований.

Месторождения подземных вод, водообильные участки, комплексирование, высокоточная гравиразведка, электроразведка еп

Короткий адрес: https://sciup.org/147245022

IDR: 147245022 | УДК: 551.44 | DOI: 10.17072/psu.geol.17.4.379

Текст научной статьи Разработка комплекса геолого-геофизических методов для выделения водообильных участков

В последние годы все более острой становится проблема снабжения населения питьевой водой. В условиях высокой антропогенной нагрузки поверхностные водные объекты, традиционно являвшиеся основным источником водоснабжения населенных пунктов, утратили свое качество и оцениваются сегодня как непригодные для хозяйственно-питьевых нужд без специальной водоподготовки. В сложившейся ситуации все больше внимания обращается на защищенные от поверхностного загрязнения подземные водоносные горизонты, природное качество воды в которых значительно выше речной (Оборин, 2007).

Однако гидрогеологические параметры эксплуатируемых подземных водоносных горизонтов сильно варьируют по площади, а средние величины их эксплуатационных ресурсов незначительны. С целью разработки комплекса полевых и камеральных геолого-геофизических методов по выявлению и изучению зон повышенной трещиноватости (дробления) в терригенных песчано-глинистых толщах, локализации в них водообильных участков проведены опытные работы, включающие гидрогеологические исследования, элек-троразведочные и высокоточные гравиметрические работы.

Объект исследований

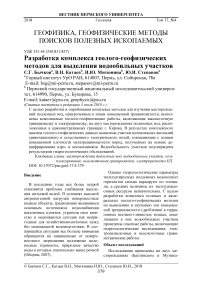

Исследования проведены на двух месторождениях (Бахтинском и Мутниц-

ком), расположенных в административных границах г. Кирова (рис. 1) и использующихся в настоящее время для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Месторождения подземных вод приурочены к песчаникам слободского терригенного комплекса P 2 sl (Бахтинское) и глинистым известнякам верхнеуржумского терриген-но-карбонатного комплекса P 2 ur (Мут-ницкое) верхнепермского возраста. В гидрогеологическом отношении верхнепермские песчано-глинистые отложения представляют собой единый водоносный комплекс, характеризующийся крайне неравномерной обводненностью разреза.

Рис. 1 . Обзорная карта района работ: 1 –

Бахтинский, 2 – Мутницкий участки

Верхнепермская песчано-глинистая толща пород имеет сложное литологическое строение. Для нее характерно переслаивание песчаников, алевролитов, глин с линзами известняков и конгломератов, частое фациальное замещение пород в плане. Пестрый литологический состав различных по проницаемости и трещиноватости слоев пород, невыдержанность их в пространстве обуславливают сложные гидрогеологические условия, которые создают существенные трудности при организации водоснабжения за счет подземных вод городов и больших поселков.

Такая изменчивость водообильности верхнепермской толщи обусловлена действием комплекса факторов, главными из которых являются литологический (тип разреза), структурно-тектонический (нео-тектоническая трещиноватость), геоморфологический (приуроченность зон трещиноватости к эрозионным врезам). Анализ размещения 99 водообильных зон, выполненный Е.А.Иконниковым (1990) в Удмуртии и сопредельных территориях Пермского края, показывает, что форматирование трещиноватых зон и приуроченность к ним водообильных участков не может быть объяснено действием только одного какого-то фактора. Для картирования водообильных зон в рассматриваемых геолого-гидрогеологических условиях, помимо общепринятых методов изучения гидрогеологических условий в традиционном их исполнении (Климентов, Богданов, 1977), необходимо выполнять геофизические работы для выделения литологических типов разреза по площади и на глубину, морфометрический анализ рельефа с целью выделения активных участков неотектоники.

Анализ неотектонической активности

Для оценки неотектонической активности были использованы результаты комплекса выполненных В.З. Хурсиком и И.С. Копыловым (2008) аэрокосмогеоло-гических исследований, которые включали структурно-геологическое дешифрирование космоснимков разных масштабов, линеаментный анализ и анализ мегатрещиноватости.

На основе дешифрирования мелкосреднемасштабных (1:1 000 000 -1:100 000) и крупномасштабных (1:25 000) спектрозональных космоснимков (Landsat 7) на изучаемой территории была выявлена сеть прямолинейных линеаментов и мегатрещин (коротких линеаментов) различных направлений и таксонометрических рангов.

Как известно, прямолинейные линеаменты предположительно отображают активизированные в новейшее время узкие субвертикальные линейные зоны трещинно-разрывных структур и зоны тектонической трещиноватости в осадочном чехле и фундаменте. При этом наиболее тектони- ческими ослабленными являются геоди-намические зоны и участки на границах неотектонических блоковых структур и их осевых линиях, где наблюдаются наибольшее сгущение и пересечение ли- неаментов и мегатрещин.

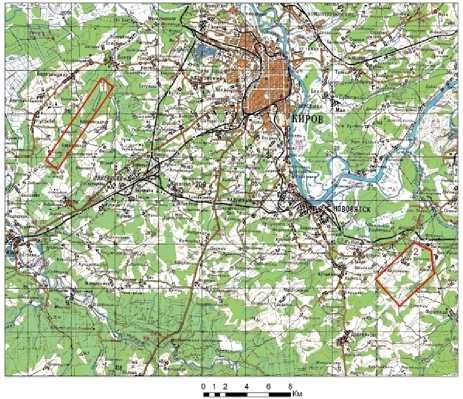

Расчет плотности линеаментов и ме- гатрещиноватости (по их протяженности на единицу площади) проведенный с использованием модуля Spatial Analyst гео-информационной системы ArcGIS, позволил выявить в пределах Бахтинского и Мутницкого участков 12 локальных зон повышенной тектонической трещиноватости, которые расположены преимущественно в поймах рек Бахтинки, Мутницы и Плоски (рис. 2).

Рис. 2. Карты тектонической трещиноватости участков исследований, полученные на основе детального дешифрирования аэрокосмических материалов: 1 – скважины, 2 – профили геофизических наблюдений, 3 – плотность линеаментов и мегатрещин (а – низкая, б – средняя, в – высокая)

Обоснование комплекса геофизических методов для картирования водообильных зон

Общеизвестно, что каждый отдельный геофизический метод не позволяет однозначно определить геологическую природу аномалиеобразующего объекта, его геометрические и физические параметры, т.е. обратная задача геофизики всегда обладает свойствами качественной и количественной неоднозначности (Никитин, Хмелевской, 2004). Для сужения пределов неоднозначности используется комплексная интерпретация геофизических материалов.

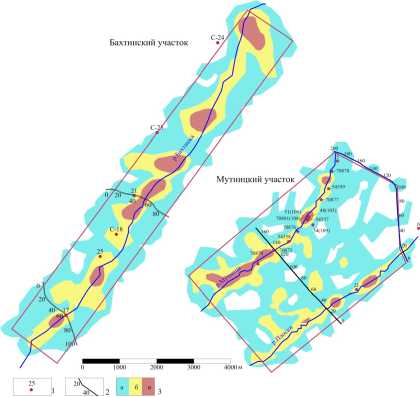

Электроразведочные исследования позволяют прогнозировать воднофизические характеристики горных пород с локализацией зон активного водообмена, поскольку интенсивные фильтрационные поля наблюдаются обычно там, где присутствует повышенная фильтрация подземных вод. Из всего многообразия модификаций электроразведки для изучения водообильных зон выбран метод естественного поля (ЕП). Необходимым условием образования естественных электрических полей является наличие контакта твёрдой части горной породы с жидкой средой – подземными водами. Интенсивные фильтрационные поля ЕП наблюдаются обычно там, где присутствует повышенная фильтрация подземных вод (Матвеев, 1990). Локальные положительные аномалии потенциалов связаны с зонами разгрузки подземных вод (рис. 4), а отрицательные – с участками поглощения.

Рис. 3. Локальные аномалии естественного электрического (синяя линия) и гравитационного (красная линия) полей над водообильными трещиноватыми зонами

Гравиметрические исследования позволяют трассировать и прослеживать по площади зоны разуплотнения и повышенной трещиноватости пород, которые вследствие понижения плотности пород создают локальные минимумы гравитационного поля (рис. 3).

Таким образом, водообильные, трещиноватые зоны геологического разреза должны характеризоваться локальными минимумами аномалий силы тяжести и локальными максимумами естественного поля (Бычков, Митюнина, Степанов, 2018).

Полевые геофизические работы

Полевые геофизические работы выполнены по четырем профилям общей протяженностью 11.3 км (два профиля на Мут-ницком и два на Бахтинском участках) (рис. 2).

Гравиметрическая съемка выполнялась высокоточным компьютеризированным гравиметром AUTOGRAV CG-5. Измерения делали по однократной методике с шагом между пикетами 20 м. Среднеквадратическая погрешность определения аномалии Буге составила ±0.013 мГал.

Электроразведочные работы проводились методом градиента для уменьшения индукционных наводок от линий электропередач и других силовых установок на приёмную линию и в дальнейшем пересчитывались в значения потенциала ЕП. Наблюдения вели 20 – или 5 – метровой приёмной линией MN с неполяризующи-мися электродами, в качестве измерителя использовался блок ЭРА-М1.

Интерпретация геофизических полей

По результатам полевых наблюдений были построены графики аномалий силы тяжести и потенциала естественного поля для каждого профиля и выделены локальные составляющие путем вычитания регионального фона, аппроксимированного соответствующими полиномами.

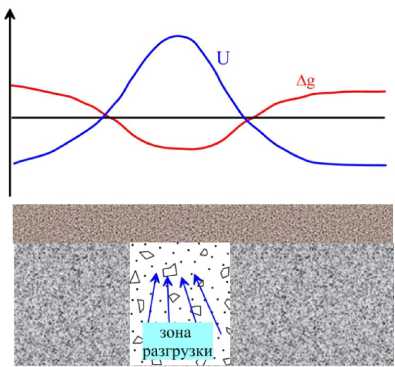

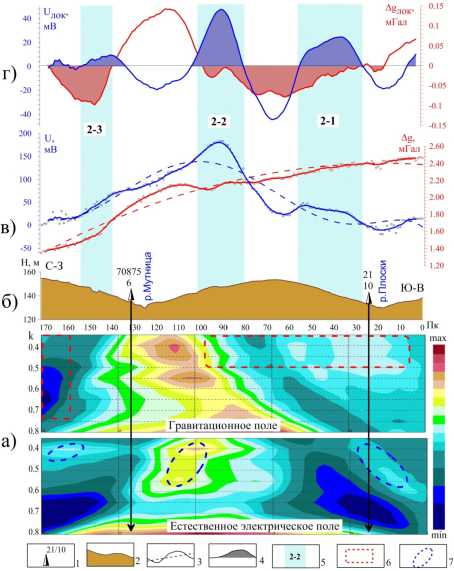

Анализ графиков позволил выделить участки профилей, характеризующихся локальными минимумами аномалий силы тяжести и локальными максимумами естественного поля, которые могут быть приурочены к водообильным, трещиноватым зонам геологического разреза. Для примера в верхней части рис. 4 представлены графики изменения потенциала естественного электрического поля и ано- малий гравитационного поля по одному из профилей. По результатам анализа характера распределения локальных аномалий геофизических полей на данном профиле выделено 3 перспективных участка.

Гравитационное и естественное электрическое поле обработаны в системе векторного сканирования (VECTOR), созданной в Горном институте УрО РАН (Bychkov at al., 2003). Система позволяет получать трехмерную картину строения недр и локализовывать в пространстве источники аномалий с определением их эффективных глубин. Система VECTOR базируется на устойчивом вычислении векторов горизонтальных градиентов, их обработке, трансформациях и последующем интегрировании трансформант. Эффект подавления поля глубинных источников при векторном сканировании объясняется различным характером убывания на бесконечности самого поля и его градиента. Поскольку градиент убывает значительно быстрее, а осреднение в скользящем окне производится с учетом направления вектора градиента, то при интегрировании на большой площади приповерхностные источники подавляются значительно сильнее, чем при обычном осреднении поля. Результаты сканирования представляются в виде трехмерных диаграмм полей, анализ которых, а также их произвольных срезов позволяет локализовать в пространстве источники аномалий. Вертикальная ось трехмерной диаграммы оцифрована в значениях коэффициента трансформации, поэтому глубинная приуроченность выделенных аномалий носит качественный характер.

На разрезах по геофизическим профилям выделены зоны пониженных значений гравитационного поля, которые отождествляются с разуплотненными и трещиноватыми участками разреза, и зоны относительно положительных значений поля ЕП – возможные зоны субвертикальных перетоков подземных вод.

Так, например, на разрезе по профилю 2 Мутницкого участка (рис. 4) выделяются две зоны пониженных значений грави- тационного поля. В поле ЕП им отвечают участки относительно повышенных значений. Наиболее интенсивная аномалия ЕП отмечается в центральной и юговосточной частях профиля.

Рис. 4. Результаты интерпретации геофизических данных по профилю 2 Мутницкого участка: а) квазитрехмерные диаграммы полей, б) рельеф местности, в) графики изменения потенциала ЕП (синий цвет) и аномалии Буге (красный цвет), г) локальные аномалии геофизических полей: 1 – скважины (числитель – номер скважины, знаменатель – дебит в л/с), 2 – рельеф местности, 3 – геофизические поля (пунктирной линией показана региональная составляющая), 4 – локальные аномалии, 5 – аномальные зоны, 6 – отрицательные аномалии гравитационного поля, 7 – положительные аномалии естественного электрического поля

Таким образом, можно предположить, что наиболее водообильная зона находится на юго-восточном окончании профиля. Данная зона объединяет локальные аномалии 2-1 и 2-2, выделенные при качественном анализе полей.

Интенсивной отрицательной аномалии гравитационного поля на северо-западном окончании профиля отвечает положительная аномалия поля ЕП существенно меньшей амплитуды, поэтому данная зона отнесена к малоперспективным.

Профиль 2 проходит вблизи скважины №21 с дебитом 10 л/с и эксплуатационной скважины №70875, дебит которой составляет 6.11 л/с. Скважина №21 по геофизическим данным находится в перспективной зоне.

В начальной части профиля (в долине р. Плоски) выделяется широкая отрицательная аномалия силы тяжести. Данная аномалия совпадает в плане с протяженным линеаментом, выделяемым по данным аэрокосмоснимков, и может быть проинтерпретирована как зона повышенной трещиноватости пород, возможно, связанная с глубинным тектоническим нарушением северо-восточного простирания.

Сопоставление геофизических и гидрогеологических данных

Гидрогеологическими работами на Бахтинском участке обследованы правый и левый берега р. Бахтинка и правобережный безымянный приток, впадающий в Бахтинку. Сопоставление геофизических и гидрогеологических данных показывает, что наиболее перспективной водообильной зоной является южная часть участка в долине р. Бахтинка. Здесь сосредоточены участки с повышенными значениями плотности мегатрещиноватости и наиболее интенсивные аномалии гравитационного и естественного электрического полей.

На Мутницком участке гидрогеологическими работами обследованы правый и левый берега р. Мутница и р. Плоски. По коэффициенту эрозионной расчлененности рельефа выделено 6 зон повышенной неотектонической трещиноватости горных пород. Сопоставление полученных данных показывает, что наиболее перспективной водообильной зоной является южная часть участка в долине р. Плоски.

Анализ пространственного соотношения выявленных зон повышенной трещиноватости и их водообильности по дан- ным поисковых и эксплуатационных скважин показал, что выявленные участки повышенной плотности трещин свидетельствуют о том, что морфологически зоны активной трещиноватости, обусловливающие повышенную водообильность, не образуют единого трещинного пространства линейного типа. В плане эти зоны представлены линейным чередованием участков повышенной и пониженной плотности трещин с различными гидродинамическими показателями. Это связано не только с литолого-фациальной изменчивостью толщи по простиранию, а в некоторых случаях и по разрезу, но и с особенностями структурно-тектонического каркаса водовмещающего массива, трещиноватость которого была локально активизирована в неотектонический этап геологического развития.

Выявленные в результате комплексного анализа геолого-геофизических данных наиболее перспективные зоны подтверждены дебитами скважин (таблица).

Сопоставление дебита скважин и геофизических данных

|

Участок |

Сква жина |

Дебит, л/с |

Знак аномалии |

|

|

Δ g |

ЕП |

|||

|

Мутницкий |

70875 |

6.1 |

+ |

- |

|

Мутницкий |

21 |

10.0 |

- |

+ |

|

Мутницкий |

3 |

5.9 |

- |

- |

|

Мутницкий |

6 |

3.8 |

+ |

+ |

|

Бахтинский |

17 |

10.7 |

- |

+ |

|

Бахтинский |

21 |

8.0 |

- |

+ |

Как видно из таблицы, на участках профилей, где имеется совпадение отрицательной аномалии гравитационного поля Δ g и положительной аномалии ЕП (выделены синим цветом), дебиты скважин существенно выше.

Рекомендации по проведению комплекса геофизических методов

Проведенные опытные геофизические исследования позволяют рекомендовать комплекс методов для изучения зон повышенной трещиноватости пород, с которыми связаны водообильные зоны месторождений подземных вод.

Электрические методы являются ведущими из геофизических методов при гидрогеологических изысканиях. Это обусловлено существующими связями между водно-физическими и электрическими свойствами горных пород. Известно, что с увеличением водонасыщенности горных пород увеличивается их электропроводность, меняются электрохимическая активность и поляризуемость.

Включение гравиметрических исследований в комплекс методов позволит выявить и протрассировать зоны пониженной плотности пород, которые могут быть обусловлены повышенной трещиноватостью горных пород, торфяниками, тектоническими нарушениями. Данные объекты создают малоинтенсивные локальные аномалии небольших размеров и для выявления их необходимо проводить высокоточные гравиметрические наблюдения.

Работы рекомендуется проводить в три этапа:

-

1) постановка площадных геофизических исследований методами электроразведки ВЭЗ и высокоточной гравиразведки;

-

2) проведение гидрогеологических исследований на аномальных участках и постановка детальных электроразведочных работ методом ЕП;

-

3) комплексная интерпретация полученных данных каждого метода с учетом результатов гидрогеологических и аэро-космогеологических исследований, выдача рекомендаций по подсчету запасов подземных вод.

Список литературы Разработка комплекса геолого-геофизических методов для выделения водообильных участков

- Бычков С.Г., Митюнина И.Ю., Степанов Ю.И. Комплексирование электроразведочных и гравиметрических данных при выделении водообильных участков // Инженерная и рудная геофизика. 2018. 6 с.

- Климентов П.П., Богданов Г.Я. Общая гидрогеология. М.: Недра, 1977. 357 с.

- Матвеев Б.К. Электроразведка. М.: Недра, 1990. 368 с.

- Никитин А.А., Хмелевской В.К. Комплексирование геофизических методов. Тверь: ООО «Издательство ГЕРС», 2004. 294 с.

- Оборин С.В. Проблемы прогнозирования и геологического изучения водообильных участков в зонах повышенной трещиноватости горных пород осадочного чехла на примере месторождений подземных вод Кировской области // Теоретическая и прикладная экология. 2007. №3. С.50-53.

- Bychkov S., Novoselitskiy V., Prostoloupov G., Scherbinina G., Tchadaev M. The computer-based system VECTOR as a tool for detection and localization of both gravity and magnetic field sources and its applications at geological interpretation // Abstracts of Contribution of the EGS-AGU-EUG Joint Assembly. 2003. № 5. EAE03-A-01497.