Разработка методики расчета интегрального показателя оценки потенциала образовательного учреждения

Автор: Власова Марина Сергеевна, Ильина Ольга Владимировна, Морохина Валентина Ивановна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Эффективное управление

Статья в выпуске: 2 (23), 2012 года.

Бесплатный доступ

Представлена методика оценки потенциала образовательного учреждения на основе расчета обобщающих интегральных показателей, создающая информационную основу для разработки стратегии управления образовательным пространством, а также разработка методических подходов к оценке использования потенциала участников образовательной деятельности в рамках отдельного образовательного учреждения. Предложены интегральные показатели, основывающиеся на ресурсном и затратном подходах.

Инновационный потенциал, затратный потенциал, научный потенциал, образовательные услуги, ресурсный потенциал

Короткий адрес: https://sciup.org/14031350

IDR: 14031350 | УДК: 378.1

Текст научной статьи Разработка методики расчета интегрального показателя оценки потенциала образовательного учреждения

В современных условиях оптимизация управленческих решений в области образовательного пространства требует пристального внимания к вопросам оценки потенциала образовательных учреждений. Изучение и критическое осмысление представленных в экономической литературе подходов к оценке потенциала образовательного учреждения показало сложность проблемы, недостаточную разработанность основных теоретических аспектов, а также повышение практической ее значимости в современных условиях.

Признавая значимость проведенных научных исследований, следует отметить, что до настоящего времени не выработана единая система показателей комплексной оценки использования потенциала образовательных учреждений, создающая информационную основу для разработки стратегии управления образовательным пространством.

Различные исследователи неоднозначно трактуют понятие «потенциал образовательного учреждения», в связи с чем представленные методики существенно отличаются и сложно поддаются какой-либо классификации. Тем не менее, можно выделить три основных распространенных подхода к оценке потенциала образовательного учреждения:

– оценка экономического потенциала;

– оценка научно-технического и научно-педагогического потенциала;

– оценка конкурентного потенциала.

Для анализа использования потенциала образовательного пространства мы предлагаем следующую методику оценки потенциала образовательного учреждения с использованием обобщающих интегральных показателей.

В процессе функционирования образовательного учреждения непосредственно задействованы как человеческие, так и материальные ресурсы, поэтому в качестве объектов анализа мы считаем необходимым выбрать следующие:

– профессорско-преподавательский состав;

– студенты;

– материально-техническая база института.

Поскольку все предложенные объекты взаимосвязаны, любое изменение использования их потенциала в процессе образовательной деятельности неизбежно приведет к существенному изменению использования потенциала образовательного учреждения в целом.

Согласно предлагаемой методике, оценка потенциала образовательного учреждения складывается из последовательной оценки использования потенциала всех участников образовательной деятельности с последующим формированием обобщающего интегрального показателя. При этом каждый отдельный интегральный показатель рассматривается как с позиции ресурсного, так и с позиции затратного подходов.

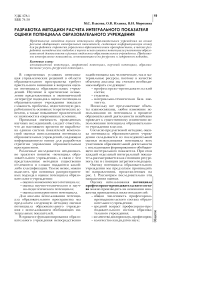

Оценку потенциала образовательного учреждения мы предлагаем производить по направлениям, представленным на рис. 1. Рассмотрим последовательно эти направления оценки.

Оценку использования потенциала профессорско-преподавательского состава можно производить на основании множества приведенных ниже показателей:

– общая численность профессорско-преподавательского состава образовательного учреждения;

– средний возраст профессорско-преподавательского состава образовательного учреждения;

– количество докторов наук, профессоров;

– количество кандидатов наук;

Общество

Terra Humana

Основные направления оценки потенциала образовательного учреждения

Рис. 1. Основные направления оценки потенциала образовательного учреждения.

– количество преподавателей, имеющих ученые степени в возрасте до 35 лет;

– количество преподавателей, имеющих государственные знаки отличия, членов РАН;

– количество сотрудников учебного заведения – членов специализированных советов;

– количество докторантов (соискателей) во всех формах обучения;

– количество профессорско-преподавательского состава, имеющих дипломы по нескольким специальностям.

Темпы роста или снижения данных показателей достаточно полно характеризуют характер использования потенциала профессорско-преподавательского состава образовательного учреждения. Для оценки использования потенциала профессорско-преподавательского состава мы считаем целесообразным введение обобщающего показателя оценки потенциала профессорско-преподавательского состава с позиции ресурсного подхода [1, с. 28]:

рес = 4 / рес х рес х рес х рес ЭППС у J Д Чппс J Ддн J Дкн J Дму , где Jм,™ — индекс роста численности профессорско-преподавательского состава;

J Д Дн - индекс роста доли докторов наук в общей численности профессорско-преподавательского состава;

J^ - индекс роста доли кандидатов наук в общей численности профессорско-преподавательского состава;

J М - индекс роста доли молодых ученых младше 35 лет в общей численности профессорско-преподавательского состава.

Показатель Э П ре П с С может быть дополнен любыми другими показателями из приведенного выше списка с учетом поставленных задач анализа.

Оценку использования студенческого потенциала можно, в свою очередь, производить на основании следующих показателей:

– общая численность студентов образовательного учреждения;

– количество студентов дневной формы обучения, чел;

– количество иногородних студентов дневной формы обучения;

– количество студентов учебного заведения, обучающихся на договорной основе, чел.;

– количество выпускников учебного заведения, чел.;

– количество аспирантов (соискателей) во всех формах обучения;

– число студентов – победителей олимпиад и призеров по профилю специальности изучаемой студентом;

– число студенческих работ, награжденных медалями, дипломами по профилю специальности изучаемой студентом в учебном заведении;

– число заявок на изобретения с участием студентов и аспирантов;

– количество опубликованных студенческих (аспирантских) работ по профилю специальности изучаемой студентом в учебном заведении в течение года;

– количество оценок «хорошо» и «отлично» на государственных экзаменах;

– количество выпускников учебного заведения, получивших дипломы «с отличием»;

– количество выпускников учебного заведения, защитивших диссертации в отчетном году, чел.;

– конкурс по поданным заявлениям, чел/место.

Темпы роста или снижения перечисленных показателей достаточно полно характеризуют использование студенческого потенциала. Поэтому для оценки использования его потенциала целесообразно введение обобщающего показателя оценки студенческого потенциала с позиции ресурсного подхода:

— рее _ 4 / рес х рес х ре х _рес ,

СТУД у U Д Чстуд U Дотл U Дхор U Дгрант где JДчстуд — индекс роста численности студентов образовательного учреждения;

J Д Т — индекс роста доли студентов, получивших оценки «отлично»;

рес

J д хор - индекс роста доли студентов, получивших оценки «отлично» и «хорошо»;

J^^ - индекс роста доли студентов, работающих по различным грантам.

Показатель Э С ре Т с УД также может быть дополнен любыми другими показателями.

Оценку использования потенциала материально-технической базы можно производить на основании следующих показателей:

– количество технически оснащенных учебных лабораторий в расчете на 1 обучающегося;

– количество экземпляров учебно-методической литературы в институте в расчете на 1 обучающегося;

– количество компьютеров доступных для работы студентов в расчете на 1 обучающегося;

– обеспеченность площадями учебного заведения в расчете на 1 приведенного студента;

– обеспеченность крытыми площадями в расчете на 1 студента дневного обучения для спортивных занятий;

– обеспеченность площадями в общежитиях учебного заведения в расчете на 1 студента дневного обучения (иногороднего);

– обеспеченность базами отдыха, студенческими лагерями и санаториями (профилакториями);

– обеспеченность местами общественного питания.

Темпы роста/снижения данных показателей достаточно полно отражают использование потенциала материально-технической базы образовательного учреждения, и для оценки ее использования целесообразно введение обобщающего показателя:

)Р :г = 4 / х у р? х Т х Г ,

МТБ \ V Д Sco6cm V AS аренд U Дкомп U Д библ где Jмс„6™ — индекс роста собственных площадей в натуральном выражении;

Jм<р«»» — индекс роста арендованных площадей в натуральном выражении;

J Д ес^ - индекс роста доли введенной компьютерной и прочей техники;

J Д р б ес ибл - индекс роста доли библиотечного фонда в расчете на одного студента в натуральном выражении.

Также показатель Э МреТсБ может быть дополнен другими показателями.

На основе трех предложенных обобщающих показателей можно оценить потенциал образовательного учреждения с позиции ресурсного подхода:

рес 3 рес рес рес

Э об у/ Э ППС х Э студ х Э МТБ .

Представленная методика оценки потенциала образовательного учреждения с позиции ресурсного подхода не будет полной без оценки потенциала образовательного учреждения по указанным направлениям с учетом стоимости затрат, то есть с позиции затратного подхода.

В настоящее время, на наш взгляд, затратный подход при оценке потенциала образовательного учреждения используется неоправданно редко, причем, как правило, все сводится к методике расчета цены на образовательные услуги учреждений профессионального образования.

Превращение образовательных услуг в товар, формирование рынка этих услуг и коммерциализация сферы образования привели к одной из наиболее сложных для решения по ряду причин проблем ценообразования. Ранее вопрос о цене образовательной услуги для населения и организаций практически не существовал, поскольку и продавцом, и покупателем образовательных услуг был один и тот же субъект – государство в лице органов управления сферой образования. В рыночной экономике приемлемая цена продажи определяется под углом зрения тех преимуществ, которые предоставляются потребителю, получающему в свое распоряжение продукт – образовательную услугу.

Общество

Terra Humana

В связи с этим в настоящее время достаточно актуальны следующие проблемы.

Во-первых, остро стоит вопрос о том, что понимать под единицей товара, для которой будет определяться цена. Это может быть стоимость подготовки одного специалиста по стандартной программе, стоимость подготовки специалиста по индивидуальной программе, стоимость отдельных курсов в составе обязательной программы образовательного учреждения и т.п.

Во-вторых, поскольку сложившаяся система учета затрат на образовательные услуги не удовлетворяет современным требованиям, необходимо разработать такую методику учета и калькуляцию затрат по существенным статьям, которая бы обеспечивала возможность контроля и максимизации использования потенциала образовательного учреждения .

В-третьих, разработать методику определения величины затрат на обучения, которая позволяла бы учитывать и факторы рыночного характера. Среди них такие, как перспективы трудоустройства; будущий доход, период старения знаний, длительность обучения; период адаптации специалиста на производстве; период раскрытия образовательного потенциала; пропорции, в которых делятся дополнительные выгоды от полученного образования между человеком, организацией и обществом [2, с. 16].

Перечисленные факторы ясно подтверждают необходимость использования затратного подхода при оценке потенциала образовательного учреждения.

Согласно предложенной методике последовательно рассматриваются аналогичные показатели, рассчитанные на основании затрат образовательного учреждения на содержание профессорско-преподавательского состава, студентов, материально-технической базы.

Обобщающий показатель оценки потенциала профессорско-преподавательского состава с позиции затратного подхода будет иметь вид:

Эзатр 4 затр затр затр затр ППС \ J ДФЗПппс J Дквал J Дстаж J Днадб , где JТп.. — индекс роста фонда заработной платы в расчете на одного сотрудника;

J^ — индекс роста доли затрат на повышение квалификации;

J Д ^аж — индекс роста доли затрат на стажировку в расчете на одного сотрудника;

J ДЗб — индекс роста доли надбавок в расчете на одного сотрудника.

Обобщающий показатель оценки сту денческого потенциала с позиции за-

тратного подхода :

Э затР _ 4 Грат X СТУД J J Д бюдж Х

затр v Дстип

X

затр v Добщ

затр

V Д ком

,

где J Д Юж — индекс роста бюджетного финансирования в расчете на одного студента;

J™,т - индекс роста стипендиального фонда в расчете на одного студента;

J ^ - индекс роста доли затрат на содержание студенческого общежития;

J TZ, — индекс роста стоимости коммерческого обучения в расчете на одного студента.

Обобщающий показатель оценки ис-

пользования потенциала материальнотехнической базы с позиции затратного подхода можно представить так:

затр _ гу

ЭМТБ JJ i

затр

Д- Sсобст

X

затр

V Д Заренд

X

затр

Д комп

затр

J Д библ

,

где J "ОТбеет — индекс роста собственных площадей в стоимостном выражении;

J Д тенд - индекс роста арендованных площадей в стоимостном выражении;

J Д за к т ом р п - индекс роста доли введенной компьютерной и прочей техники в стоимостном выражении;

J Д за б т иб р л - индекс роста доли библиотечного фонда в стоимостном выражении.

Получаем обобщающий показатель оценки потенциала образовательного учреждения с позиции затратного подхода:

Э затр 3 затр затр затр об _ Э Птхх X Э студ X Э мтб *

В настоящее время принято говорить об инновационном пути развития экономики, однако реализация любых инноваций предполагает вначале проведение соответствующих научных, в том числе фундаментальных исследований. Особое внимание, на наш взгляд, необходимо уделить научному потенциалу образовательных учреждений.

В самом широком смысле научный потенциал – это совокупность наличных ресурсов науки. В статистическом сборнике «Научный потенциал вузов и научных организаций Минобразования России» дается следующий состав элементов научного потенциала :

– выполнение и финансирование научных исследований в вузах и научных организациях (выполнение тематических планов научно-исследовательских работ (НИР) с распределением объемов финансирования по источникам финансирования);

– международная деятельность вузов и научных организаций с указанием

-

с остава и объемов финансирования международных проектов;

-

– подготовка кадров в вузах и научных организациях (численность и распределение студентов, подготовка кадров высшей квалификации);

-

– состав вузов и их распределение по экономическим регионам и профилям деятельности, а также структура научных подразделений вузов и научных организаций;

-

– кадровый потенциал вузов и научных организаций, включающий в себя численность и распределение работников вузов и научных организаций по экономическим регионам, численность и возрастной состав кадров, их участие в научно-исследовательской деятельности;

-

– материально-техническая база вузов и научных организаций;

-

– результаты научных исследований и разработок вузов и научных организаций Минобразования России.

К научному потенциалу, таким образом, относится вся совокупность научных знаний, кадров, материально-технических, финансовых, информационных и организационных средств, используемых (или могущих быть использованными) в целях развития науки.

По определению ЮНЕСКО, научный потенциал – совокупность наличных ресурсов, которыми располагает страна для научных открытий, изобретений и технических новшеств, а также для решения национальных и межнациональных проблем, выдвигаемых наукой и ее приложениями.

Сложность самого понятия, многообразие компонентов научного потенциала предполагают определенные трудности при его оценке как в целом по стране, так и в отдельно взятом вузе или научной организации [3, с. 24].

Очевидно, что такая оценка будет носить интегральный, т.е. комплексный характер. Над решением этой задачи работали еще советские исследователи. Так, Л.М. Гохберг отмечал, что интегральный показатель развития и использования научного потенциала, отражающий степень реализации этих возможностей, мог бы стать важным инструментом управления научно-техническим прогрессом. Однако, по его мнению, получить подобную оценку невозможно без предварительного определения потребности общества в оптимальных масштабах и структуре научных ресурсов, в том числе и научного знания.

Между тем, достаточно строгой методики исчисления такой потребности пока не имеется, и вряд ли можно ее создать, в силу неопределенностей, присущих научно-исследовательской работе.

При формировании показателя комплексной оценки эффективности деятельности вузов и научных организаций большинство исследователей исходят из характеристик частных показателей, пост- роенных по принципу соизмерения величины показателя в анализируемом периоде с базисным периодом или его нормативным значением, после чего производится группировка показателей по сходности признаков и целей на основе экспертных оценок. Величина получаемой таким образом комплексной оценки оказывается максимально приближенной к реальному состоянию эффективности и наиболее объективно отражает ее изменения .

В соответствии с вышеизложенным, оценку использования научного потенциала можно производить на основании множества приведенных ниже показателей:

-

– объем монографий, учебников и учебных пособий, изданных учебным заведением в течение года;

-

– количество публикаций за рубежом и в центральной печати в течение год;

-

– другие научные публикации ;

-

– количество полученных патентов, проданных лицензий, выпущенных промышленных образцов в течение года;

-

– стоимость хозяйственных договоров и финансируемых госбюджетных НИР всего по учебному заведению;

-

– наличие аспирантуры;

-

– наличие докторантуры;

-

– наличие специализированных советов;

-

– удельный вес докторантов (соискателей) в общей численности ППC ВУЗа;

-

– удельный вес заявок на изобретения с участием студентов и аспирантов в общей численности студентов;

-

– количество опубликованных студенческих (аспирантских) работ в расчете на 1 обучающегося.

Темпы роста или снижения вышеуказанных показателей достаточно полно охарактеризуют характер использования научного потенциала образовательного учреждения. Таким образом, для оценки использования научного потенциала мы считаем целесообразным введение обобщающего показателя оценки научного потенциала образовательного учреждения:

Общество

Terra Humana

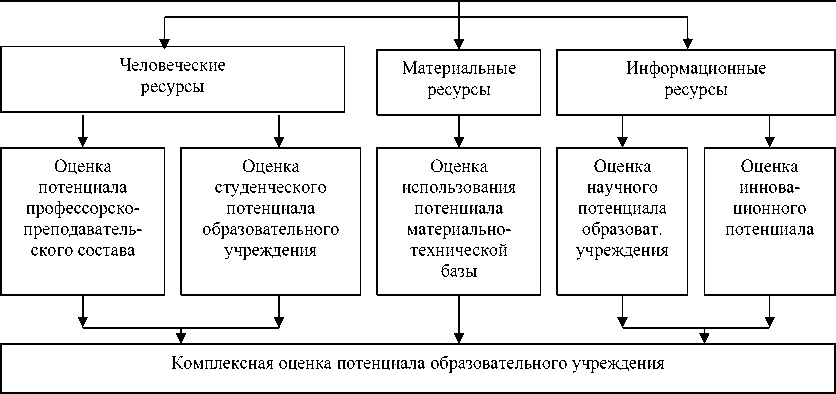

Рис. 2. Методика комплексной оценки потенциала образовательного учреждения.

Э= 4Vl . х Г х Т х.Т , , науч \j V Дуп v Днир v Ддокт v Дздн где JДуп - индекс роста объема монографий, учебников и учебных пособий, изданных образовательным учреждением в течение года;

J & ,up — индекс роста стоимости хозяйственных договоров и финансируемых госбюджетных НИР всего по образовательному учреждению;

J Д докт - индекс роста докторантов в общей численности профессорско-преподавательского состава;

JМн - индекс роста доли заслуженных деятелей науки, имеющих государственные знаки отличия, членов РАН в общей численности профессорско-преподавательского состава образовательной организации.

Данный показатель может быть дополнен любыми другими необходимыми показателями.

Обобщая сказанное, можно выделить следующие методические проблемы, затрудняющие такую комплексную оценку.

Во-первых, показатели эффективности работы сотрудников научных организаций, так же как и показатели уровня научного потенциала этих организаций, зачастую описывают лишь экономическую сторону вопроса. Без внимания остается внеэкономическая, качественная (а следо- вательно, трудно описываемая математически) составляющая научно-исследовательской работы.

Во-вторых, при построении интегральных показателей значительные случайные колебания в одном показателе могут многократно переноситься на другие, существует возможность возникновения ситуации, когда будет получена общая положительная оценка эффективности при ее росте лишь по одному из множества показателей, участвующих в формировании этой оценки.

В-третьих, оценивая деятельность сотрудника любой образовательной организации, необходимо разделять собственно научно-исследовательскую и научно-организационную, управленческую деятельность, которая далеко не всегда может быть оценена исходя из конечных результатов.

На завершающем этапе на основании обобщающих показателей возможен расчет комплексного показателя оценки потенциала образовательного учреждения с позиций ресурсного и затратного подходов, с учетом оценки использования научного потенциала образовательного учреждения:

Т = Q рес X

Э комп Э об Э об

|затр X ^

об науч

.

Предложенная методика комплексной оценки потенциала образовательного учреждения наглядно представлена на рис. 2.

Предложенная комплексная методика оценки потенциала образовательного учреждения обеспечит проведение количественной и качественной оценки использования потенциала образовательных учреждений и будет способствовать принятию обоснованных управленческих решений в области образовательного пространства в целом.

Список литературы Разработка методики расчета интегрального показателя оценки потенциала образовательного учреждения

- Ильина О.В., Соломатин А.Н. Управление ресурсным потенциалом/Учеб. пос. -СПб.: ТЭИ, 2011. -60 с.

- Кирилловых А.А. Высшая школа в образовательном законодательстве: проблемы и решения//Право и образование. -2010, № 10. -С. 16-27.

- Чмырь Ю.Ю. Параметрические характеристики качества кадрового потенциала вуза/Проблемы социально-экономического развития: материалы регион. науч. конф. -Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 2009. -160 с.