Разработка направлений стратегического партнерства в системе высшего образования

Автор: Пустынникова Екатерина Васильевна

Рубрика: Управление социально-экономическими системами

Статья в выпуске: 3 т.12, 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена формированию стратегического партнерства между организациями высшего образования и потенциальными работодателями, предъявляющими спрос на рабочую силу. Основная миссия вузов заключается в подготовке специалистов в соответствии с профессиональными стандартами, которые, в свою очередь, являются нормативным требованием при приеме на работу и дальнейшей ротации персонала. Таким образом, организации системы высшего образования и работодатели - субъекты одного рынка, рынка труда, находящиеся в постоянном взаимодействии и успех от этого взаимодействия зависит от договоренностей и полноты их исполнения. В современной хозяйственной практике стратегические партнёрства широко распространены в организациях разных форм собственности и отраслевой специфике и являются одной из эффективных моделей управления. В связи с этим мы считаем приоритетным разработку инструмента согласования интересов вузов и потенциальных работодателей производственной и непроизводственной сфер деятельности на условиях взаимовыгодного стратегического партнерства. Материалы и методы. Методологической базой послужили результаты исследований ученых в области интеграционных процессов. Теоретическим основам и практике стратегического партнерства в системе высшего образования посвящено значительное количество отечественных и зарубежных публикаций. Большой вклад в исследование различных аспектов университетского управления был сделан в работах ученых: Миляевой Л.Г., Борисовой О.В., Борисовой А.А., Вознесенской Е.Д., Винокуровой Н.М., Клюева А.К., Константиновского Д.Л., О.Н. Павловой, И.В. Тараскиной, Тимофеевой Е.С., Эфендиева А.Г. и других. Однако, несмотря на множество существующих рекомендаций, не сформирован универсальный инструментарий согласования интересов взаимодействия вузов и потенциальных работодателей как основного потребителя образовательных услуг. Данный спектр вопросов требует теоретического и практического обоснования, что делает тему исследования актуальной и определяет постановку целей и задач публикации. В данной статье изложены основные аспекты интеграционных процессов в области стратегического партнерства, представлены подходы согласования интересов университетов и работодателей в вопросах профильного обучения, стажировок, трудоустройства выпускников, повышения квалификации и перепрофилирования персонала. Результат исследования. Дано описание причинно-следственных связей интеграционных процессов. Показано, что интеграционный подход при подготовке трудовых ресурсов на основе согласования интересов по производственно-образовательному, научно-производственному и производственно-инфраструктурному уровням взаимодействия вузов и потенциальных работодателей, позволит усилить конкурентные преимущества субъектов стратегического партнерства. Обсуждение и заключение. Авторская гипотеза исследования исходит из того, что для устойчивого развития и усиления конкурентных преимуществ на рынке образовательных услуг вузам необходимо сделать приоритетным развитие интеграции в бизнес-среде. По мнению автора, интеграционные процессы в системе подготовки высококвалифицированного персонала, благоприятно отразятся на развитии высшего образования и предприятий разной отраслевой направленности, что в целом позитивно скажется на экономической безопасности государства.

Профессиональная подготовка, непрофильная занятость выпускников, согласование интересов, субъекты реального сектора экономики, развитие системы высшего образования, конкурентные преимущества

Короткий адрес: https://sciup.org/147232349

IDR: 147232349 | УДК: 378.111 | DOI: 10.14529/em180313

Текст научной статьи Разработка направлений стратегического партнерства в системе высшего образования

Механизмы формирования профессионально образованной рабочей силы составляют важный элемент национальной институциональной системы. В современных условиях опережающими темпами растет спрос на специалистов высокой квалификации [6].

Развитое профессиональное мышление является одной из важнейших предпосылок эффективной деятельности в различных сферах труда. Именно такое мышление помогает подготовить личность, востребованную на рынке труда, развивать у обучающихся потребность в самоизмене- нии, заинтересованность в знаниях-трансформациях, позволяющих будущим специалистам повышать свою квалификацию, быстро ориентироваться в стремительном потоке разнообразной информации [15].

Однако в современных экономических условиях многие предприятия, которые в советское время играли важную роль в подготовке персонала, оказались не заинтересованы в организации обучения [6]. В сравнении с западноевропейскими компаниями, отечественные предприятия не осуществляют вложений в будущих специалистов.

Такого рода подход обусловлен, прежде всего, процессами приватизации предприятий, когда вместе с имуществом новый собственник получал и трудовые ресурсы, что устраняло существенные затраты на подготовку кадров. Сейчас предприятия нуждаются в достойной смене поколений, соответствующей инновационным тенденциям, в соответствии с чем, имеют серьезные причины заботиться о взаимодействии с теми, от кого будут получать соответствующий ресурс [8, с. 96].

В свою очередь, учреждения системы высшего образования находятся в состоянии трансформации, что обусловлено принятием новых образовательных стандартов, переходом на двухуровневую систему обучения, коммерциализацию образовательных услуг, при этом со стороны государства проводится широкая программа реформ, нацеленных на адаптацию российских вузов к условиям глобальной конкуренции, на расширение доступа к высшему образованию [10].

Приоритетное предназначение системы высшего образования заключается в подготовке высококвалифицированных кадров. При этом следует заметить, что набор, и прежде всего, на бюджетные места, и в целом финансирование системы высшего образования, определяется программой развития регионов, отраслей, предприятий. Однако следует заметить, что более 50 % российских выпускников не работают по специальности после окончания вуза [13]. Таким образом, нетрудоустроенные выпускники или трудоустроенные не по специальности, в том числе из-за недостаточной практической подготовки, зачастую самостоятельно, без профессиональной ориентации потенциального работодателя, не умеют правильно поставить профессиональные цели и задачи, выбрать оптимальные способы их решения. Доля студентов, у которых развиты основные компоненты профессионального мышления, составляет всего 9–11% [18]. Большая часть выпускников характеризуется эмпирическим типом мышления, которое не может обеспечить высокий уровень профессионализма [19]. В свою очередь, подобная тенденция отражается в экономическом ущербе вследствие непрофильной занятости выпускников вузов, что в свою очередь заинтересовывает государственные институты в активизации деятельности вузов по обеспечению приемлемых значений показателя трудоустройства и развитии профессиональной подготовки студентов [4].

В табл. 1 приведены статистические данные, указывающие на уровень профессиональной подготовки населения в России и за рубежом [11].

В соответствии с данными табл. 1 очевидно, что Россия лидирует в подготовке специалистов с высшим образованием. При этом следует отметить, что поскольку потенциальные работодатели не участвуют в процессе проведения различного рода образовательных реформ, то на рынке труда очевиден дисбаланс и, несмотря на массовость высшего образования в стране, спрос на выпускников вузов невелик. Согласно данным Росстата, безработица среди выпускников 2013–2017 годов в пять раз больше, чем в целом по стране. Также наблюдается тенденция снижения трудоустройства выпускников с 80 % в 2013 г. до 75 % в 2016 г. То есть из 1139 тыс. выпускников 2016 года, 285 тыс. выпускников не смогли трудоустроиться. При этом следует отметить, что подобного рода спад характерен для всех регионов и отраслевой направленности подготовки. В табл. 2 представлены данные трудоустройства выпускников высших учебных заведений на примере Ульяновской области.

Таблица 1

Уровень профессиональной подготовки населения в России и за рубежом

|

Страна |

Население с высшим образованием (%) |

Население со средним специальным образованием (%) |

|

Великобритания |

42 |

20 |

|

Канада |

54 |

7 |

|

Корея |

45 |

9 |

|

Россия |

54 |

5 |

|

Италия |

17 |

33 |

|

США |

44 |

7 |

|

Финляндия |

42 |

9 |

|

Германия |

27 |

10 |

|

Франция |

32 |

16 |

|

Китай |

10 |

47 |

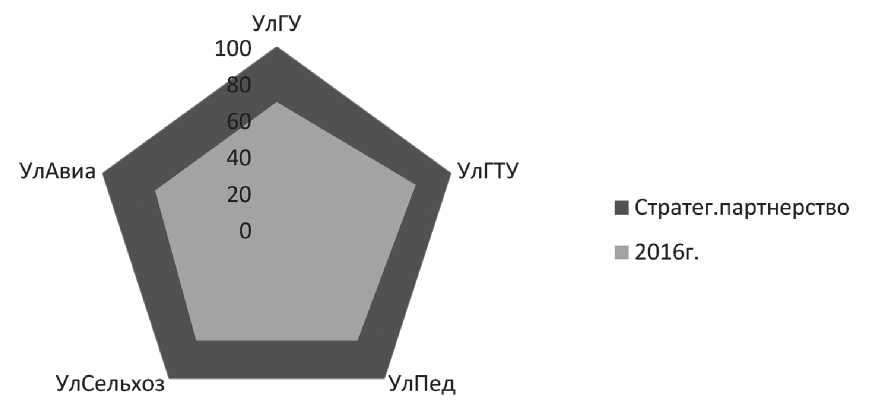

Статистические данные табл. 2 подтверждают негативную тенденцию возможности трудоустройства выпускникам вузов, кроме того, отражают неравномерность трудоустройства по месту учебы, что дополнительно создает ограничения для формирования стратегического партнерства.

Проявлениями разбалансировки на рынке труда, таких как снижение трудоустройства выпускников вузов, так и непрофильность трудоустройства, по нашему мнению, является, прежде всего, размытость связей на рынке труда между спросом, в лице работодателей, и предложением, представителями которого являются как непосредственно трудоспособное население, так и образовательные учреждения. Таким образом, очевидна проблема эффективности вузов во взаимодействии с реальным сектором экономики, которая проявляется в инерционной деятельности университетов и противоречии интересов субъектов социальноэкономического развития регионов [9].

Отсутствие устойчивых связей между спросом и предложением на рынке труда порождает достаточно много негативных взаимосвязанных явлений. Проведение формальной практики вместо системы наставничества и обучения профессиональным навыкам на рабочем месте студентов не позволяет выпускникам в полной мере освоить

Таблица 2

Показатели трудоустроенных выпускников вузов Ульяновской области в 2016 г., %

|

Название вуза |

Доля трудоустроенных выпускников, % |

Доля трудоустроенных выпускников очной формы обучения, % |

Доля трудоустроенных выпускников в регионе, % |

|

Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия им. П.А. Столыпина |

75 |

75 |

60 |

|

Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова |

80 |

75 |

69 |

|

Ульяновский государственный технический университет |

85 |

80 |

71 |

|

Ульяновский государственный университет |

75 |

70 |

62 |

|

Ульяновский институт гражданской авиации им. Б.П. Бугаева |

70 |

70 |

38 |

соответствующие компетенции, это проявляется в неудовлетворенности работодателей качеством образования и низкой оплате труда. В свою очередь, трудовые ресурсы, ориентированные на лучшие условия труда и более высокий уровень заработной платы, вынуждены трудоустраиваться не по профилю обучения.

Поскольку проблема непрофильности трудоустройства выпускников системы высшего образования является следствием разбалансировки взаимодействия вузов с реальным сектором экономики, следовательно, носит системный характер. Очевидно, что в настоящее время необходимы качественные изменения в системе университетского управления в сторону открытости и демократизации как основных условий повышения его социальной эффективности [1].

По мнению Винокуровой М.Н. [5], профориентационная деятельность университета – это сложный многофакторный процесс, управление которым требует использования современных методов университетского менеджмента. Поэтому для практического решения обозначенных проблем необходимо применять новые управленческие подходы и решения, ориентированные на развитие интеграции образовательных учреждений и предприятий-работодателей, что, в свою очередь, благоприятно отразится на трудоустройстве выпускников различных направлений подготовки.

Для разработки направлений стратегического партнёрства системы высшего образования и реальным сектором экономики, прежде всего, необходима систематизация факторов, которые определенным образом создают взаимовыгодные условия сотрудничества (табл. 3).

Далее на основании выявленных факторов, обеспечивающих условия развития интеграционных процессов, рассмотрим диапазон потенциальных взаимовыгодных взаимодействий.

Важнейшим подходом при формировании стратегического партнерства является применение

прогрессивных процессов управления, например, таких как гармонизация интересов [7]. На основании с истемного подхода согласования интересов взаимовыгодного партнерства вузов и субъектов реального сектора экономики (промышленных предприятий и организаций сферы услуг), прове-

дем ранжирование интересов взаимовыгодного стратегического партнерства потенциальных субъектов (табл. 4).

На основе приведенных критериев рассмотрим первый уровень согласования интересов субъектов стратегического партнерства в формате производственно-образовательного сотрудничества. Данный формат взаимодействий включает субъекты, количество которых равно k = 1, 2, 3.

Устойчивость отношений определяется значением вектора взаимодействия, который форми-

руется на основе взаимовыгодных интересов сотрудничества: X; Y; Z, то есть, включает несколько параметров.

Наиболее приоритетные из них: хf(хк; хп / п; хпр; хт), где хк – повышение квалификации персонала, хп/п – подготовка и переподготовка персонала, хпр – прохождение практик студентов; хт – трудоустройство выпускников вуза по специальности.

Вектор развития отношений принадлежит допустимой области получения эффекта:

R = {Rk,n е Nk} ,хк j (х к ;х п/п ;х пр ;х т ). (1)

Для обоснования целесообразности развития взаимодействий определим область допустимых значений в соответствии с ограничениями:

хкк , хк е х , n е N k , при ( хк > 0 ) ;

Х = i

k хп/пn,

х

х

k пр , k тn,

хп/г е i, n е N k , при ( хп/п > 0 ) ;

х пр

е х, n е N k , при ( хП р >

хт е х, n е Nk, при ( хт > 0 ) .

Расчет частных критериев эффективности:

Таблица 3

Факторы, влияющие на интеграционные процессы вузов и реального сектора экономики

|

Область действия |

Факторы внешние |

Факторы внутренние |

|

Организационные |

|

|

|

Экономические |

|

|

|

Технические |

|

|

|

Социальные |

|

|

|

Информационные |

|

|

Таблица 4

Диапазон направлений развития стратегического партнерства субъектов реального сектора экономики и вузов

|

№ п/п |

Интересы субъектов реального сектора экономики |

Интересы вузов |

||

|

название |

обозначение |

название |

обозначение |

|

|

1 |

Первый (производственно-образовательный) уровень интеграционных интересов |

|||

|

1.1 |

Повышение квалификации |

xквал |

Предоставление мест практик и производственное обучение |

xпр |

|

1.2 |

Профессиональная подготовка и переподготовка кадров |

xподг |

Трудоустройство |

xтр |

|

2 |

Второй (научно-производственный) уровень интеграционных интересов |

|||

|

2.1 |

Дополнительный трудовой ресурс, в т. ч. во время практики, что сглаживает неравномерность потребности в персонале |

V рес |

Расширение сферы образовательной деятельности (открытие базовых кафедр) |

y бк |

|

2.2 |

Реализация инновационной политики на предприятии: обучение IT управлению; новым технологиям, эксплуатации ОС |

y IT(в) |

Сопровождение инновационной политики: продвинутый уровень базовых и прикладных наук; обучение ин. яз; IT |

y IT (р) |

|

3 |

Третий (производственно |

-инфраструктур |

ный) уровень интеграционных инте |

ресов |

|

3.1 |

Профоориентационные мероприятия (школа-вуз-предприятие) |

Z проф |

Обеспечение социально-бытовых условий специалистам |

Z быт |

|

3.2 |

Совместная реализация с вузами социальных проектов |

7 соц |

Организация инфо-площадок, технопарков, бизнес-инкубаторов |

Zинф |

Х

Х к n e N k ∑ Х k

- 1 > 0,

компетенций персонала бизнес-структур без фор-

мирования стратегического партнерства.

где Хk n e Nk - уровень квалификации, диапазон

Х п/п

компетенций персонала в формате стратегическо-

Хп/nn e Nk п п------- - 1 > 0, ∑ Х п/п

го партнерства реального сектора экономики и вузов; ∑ Х к – уровень квалификации, диапазон

где Хп/п n e Nk - целевая направленность подготовки и проф. переподготовки персонала в формате стратегического партнерства работодателей и

вузов; 2Хп/п - подготовка персонала в условиях фрагментарных взаимодействий работодателей и вузов.

Х пр

X np, n £Nk

2 Х пр

где Хпр n е Nk - прохождение студентами практики по специальности при условии профессионального обучения (спец.одежда, рабочее время наставника, организация рабочего места и пр.) в формате интеграции работодателей и вузов; 2 Х^ - формальное прохождение практики сту- дентами;

Х

т

Хт n е Nk '^—- - 1 > 0, 2 Х т

где Хт n е Nk - трудоустройство выпускников по специальности в формате производственнообразовательной интеграции работодателей и вузов; 2Хп - трудоустройство выпускников по специальности при отсутствии стратегического партнерства работодателей и вузов.

AR ( подготовка / трудоустройство ) =

= { RNk е N k , Х е хn J (хк ; хп/г ;х пр ;х т ) } ,

AR N ^ max . (7)

Систематизируем факторы второго уровня взаимодействия субъектов реального сектора экономики и вузов в формате расширения сфер деятельности. Открытие базовых кафедр и целевой набор абитуриентов с дальнейшим обучением позволит целенаправленно осуществлять не только подготовку специалистов в соответствии со спецификой конкретного предприятия, а также развивать научную деятельность в формате стратегического партнерства.

Наиболее приоритетные из условий взаимодействия 2-го уровня интеграции вузов и субъектов реального сектора экономики следующие:

Yf(yнир; yIT(в) yб/к; yIT(р)), где yнир – проведение научно-исследовательской работы студентами; yIT(в) – внедрение результатов инновационных проектов; yб/к – участие высококвалифицированных специалистов в образовательном партнерстве; yIT(р) – уровень подготовки выпускников вузов.

Вектор развития партнерства принадлежит допустимой области получения эффекта:

R = {Rn , n е Nk } , Ун J (У нир ; У1Т(в) ; У б/к ; У1Т(р) ) . (8) Обоснование целесообразности развития научнопроизводственный деятельности в формате стратегического партнёрства вуза и реального сектора экономики отражено в области допустимых значений:

'ниpk, У ниp е y ,n е N k , при ( У нир >

;

Y = ^

Ущ в^ Ущ в) е y ,n е N k ,при ( У тт(в) > 0 ) ;

-

У б/кk, У б/к е y ,n е N k , при ( У б/к > 0 ) ;

_ У тт(p)k, У тт(p) е У ,п е N k ,при ( У тт(р) > 0 ) .

Расчет частных критериев эффективности: у„„nn е Nk

Y pес = 2н ир^^ - 1 > 0, <

2 у нир

где унир n е Nk - результаты научных разработок студентов в формате партнерства реального сектора экономики и вузов; 2 У нир - результаты научных разработок студентов при отсутствии партнерства;

_ V . n N у 1Т(в) = ул 1 > 0,

2 у1Т(В)

где у IT ( В ) П е Nk - объем реализованных инновационных проектов в формате партнерства реального сектора экономики и вузов; 2 У тт(в) - объем внедренных инновационных проектов, разработанных собственными силами предприятий.

У 6/к,П е Nk , „ У б/к =^=--1 > 0,

2 У б/к

где уб/к n е Nk - количество высококвалифицированных специалистов, руководителей, участвующих в образовательном процессе в формате партнерства реального сектора экономики и вузов; 2 У п /К - количество высококвалифицированных специалистов, руководителей, участвующих в образовательном процессе вне стратегического партнерства;

у ; n N утт(р) = v1 > 0, 2 у1Т(р)

где у[Т(р) n е Nk - освоенные компетенции выпу- скников, в том числе по направлениям магистратуры и аспирантуры в условиях интеграции с организациями различных отраслевых направлений, форм собственности (бизнес-структур); 2 утт(р) -освоенные компетенции выпускников условиях фрагментарных связей.

Развитие научно-производственной деятельности в формате стратегического партнерства создаст импульс для инновационного развития экономических субъектов: вузов и промышленных предприятий.

Вектор развития научно-производственных отношений принадлежит допустимой области получения эффекта:

R ( рес / НИР ) =

{ RNk е N k ,Y е уп J (У рес ;У 1т(в) ;У б/к ;У 1т(р) ) }

A R N ^ max .

частно-государственного партнерства и бюджетной компенсации в соответствии с утвержденными программами; ^ z соц - финансирование и прове-

дение корпоративных мероприятий при локальном

Наиболее приоритетными из условий взаимодействия 3-го уровня интеграции вузов и субъек-

сценарии.

тов реального сектора экономики:

Zf(z б ыт; z ф ин; zпро ф ; zин ф ), где z б ыт – создание благоприятных бытовых условий для работников и

zпроф

zпpоф,n е Nk Е Z пpоф

- 1 > 0,

в частности, молодых специалистов предприятия (жилой фонд, медицинское, санаторно-курортное обеспечение и пр.) на основе бюджетной компенсации; z ф ин – совместная с вузами организация и проведение культурно-массовых, спортивных ме-

где zпро ф п е Nk - количество мероприятий и охват целевой аудитории в ходе профориентационных мероприятий в соответствии с программой стратегического партнерства субъектов реального сектора экономики и вузов; ^ z npоф - количество

роприятий (символика, передовики, династии, шествие, награждение и пр.) на основе региональной бюджетной компенсации; z проф – профоориентаци-онные мероприятия среди молодежи; z инф – участие в создании и использование инфо-площадок, технопарков, бизнес-инкубаторов в целях образо-

мероприятий и охват целевой аудитории в ходе профориентационных мероприятий вузами локально;

z

. Zинфп е N k инф V 1 > 0, ^ zинф

вательного процесса.

Вектор развития взаимодействия вузов и предприятий принадлежит допустимой области получения эффекта:

R = {Rk,n е N k},zHk J (zбыт ; zфин ; zпpоф ; zинф ). (15)

Для обоснования целесообразности развития взаимодействий определим область допустимых значений в соответствии с ограничениями:

^ытk,zбыт е z,n е N k , П Р И ( zбыт > 0 ) ;

Zсоцn е zсоц , п е Nk ,при ( zсоц > 0 ) ;

z = 1 k (16)

zпpофn,zпpоф е z,n е Nk , при ( zпpоф > 0 ) ;

^нф^инф е z,n е Nk , при ( Zинф > 0 ) .

где zин ф п е Nk - количество проектов, технопарков, бизнес-инкубаторов на условиях стратегического партнерства субъектов реального сектора экономики и вузов; ^ z инф - количество проектов, инфо-площадок, технопарков, бизнес-инкубаторов в условиях фрагментарных связей.

Вектор развития производственноинфраструктурных процессов принадлежит допустимой области получения эффекта:

AR ( инфр / фин ) =

= { R3 k е Nk , z е у J (zбыт ; zсоц ; zпpоф ; zинф ) }

AR N ^ max .

Расчет частных критериев эффективности:

7, = быт

zбыт,n е Nk ^^ zбыт ,

- 1 > 0,

где zбыт п е Nk - объём финансирования по соз-

данию благоприятных бытовых условий для работников и в частности, молодых специалистов предприятия (жилой фонд, медицинское, санаторно-курортное обеспечение и пр.) на условиях ча-

стно-государственного партнерства совместно с региональными и федеральными органами власти

на основе соответствующих программ развития;

^ z быт — объем финансирования социальной по-

литики без взаимодействия с органами власти;

соц

zсоц,n е N k Z Z соц

- 1 > 0,

где zсоц е Nk - финансирование и совместное с

вузами и администрацией региона организация и проведение социальных проектов (культурномассовых, спортивных мероприятий) на условиях

Комплексный критерий эффективности производственно-образовательных взаимодействий

имеет вид:

R {Rподг / трудоустр,R ресурсы/ НИР,R произв/инфраст } ^

^ max. (22)

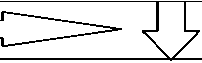

В соответствии с вышеприведенными направлениями стратегического партнерства на основе согласования интересов вузов и представителей реального сектора экономики справедливо утверждение: чем более согласованы интересы между субъектами, тем более эффективно управление и использование ресурсов, в данном формате, трудовых. Таким образом, возможно определение направлений развития системы и дополнительного образования [17]. На рис. 1 представлены субъекты потенциального стратегического партнерства и направления взаимодействия между ними.

Таким образом, в результате формирования стратегического партнёрства в области производственно-образовательной деятельности очевидно, что уровень подготовки и как следствие, трудоустройство выпускников вузов увеличится.

Субъекты стратегического партнерства

Предприятия машиностроения

Металлургия

ООО «Техинструмент»,ОАО«ДААЗ» ОАО «УМЗ», ОАО «Химмаш», ЗАО «Средне-Волжская промышленная компания», ОАО «Ульяновский механический»,

Станкостроение

ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «УЗТС»

Приборостроение

ГНПО «МАРС», ОАО «УКБП», ГП «Приборо-ремонтный завод» АООТ НПП «УРЛЗ»

Сборка автомобилей

ОАО «УАЗ», ОАО «Ульяновский механический

|

Сектор инфраструктуры: Образование, инновации: УлГУ. УлГТУ, УлПед, улсельхоз.академия. НПО «Марс», ИРЭ «РАН» Инвестиции, расчеты: ОАО «Сбербанк», ОАО «ВТБ-24», ОАО «Росбанк» Информационная поддержка Телерадиокомпании ГТРК «Волга», ТРК «Симбирск эфир», ООО «Деловое обозрение»и др. |

||

Предприятия строительных материалов

Производство цемента

АО«Сенгилеевский цем.з-д»

Производство строительных смесей ООО «Хенкель Баутехник», _______ ГК «Юнис» _______

Производство отделочных материалов

ООО «Технокром», ООО «Технониколь»

Сельскохозяйственные производители: 304 сельхоз. предприятий; 1787 крестьянско-фермерских хозяйств; 173444 личных подсобных хоз.

Предприятия пищевой промышленности ОАО «Молвест», ОАОАлев», ООО «Сладко», ООО «Диком», ООО «Хлебпром»

В результате интеграции — снижение издержек и формирование более устойчивых экономических связей

Рис. 1. Интегрированная структура стратегического партнерства (на примере Ульяновской области)

Рис. 2. Ожидаемая тенденция трудоустройства выпускников вузов в результате стратегического партнерства (на примере Ульяновской области)

Фокусировка деятельности современного университета на взаимовыгодное сотрудничество позволит на новом качественном уровне реализовать миссию университета и обеспечить сбалансированное развитие образовательного, научного и инновационного процессов [16].

Заключение

Взаимодействие Вузов и реального сектора экономики в формате стратегического партнерства основано на согласовании производственнообразовательных интересов и предусматривает:

-

• целевую подготовку и трудоустройство выпускников в соответствии с полученной профессией, рост занятости и уровня жизни населения;

-

• развитие хозяйственных связей между промышленными предприятиями и вузами региона, а также между предприятиями инфраструктуры, что позволит расширить доступ к трудовым и финансовым ресурсам;

-

• реализацию инновационной политики и усиление конкурентных преимуществ отечественных предприятий.

В данном контексте следует отметить, что конкуренция и сотрудничество оказывают стимулирующее воздействие к дальнейшему развитию, что в свою очередь интенсифицирует развитие как бизнес-среды, так и в целом, развитие экономики региона и отраслей.

Список литературы Разработка направлений стратегического партнерства в системе высшего образования

- Амбарова, П.А. Управление университетами в оценках образовательных общностей / П.А. Амбарова, Г.Е. Зборовский // Университетское управление: практика и анализ. - 2017. - № 3 (109). - С. 100-111.

- Беляков, С.А. Отражение задач развития образования в стратегиях социально-экономического развития субъектов Российской Федерации / С.А. Беляков // Университетское управление: практика и анализ. - 2017. - № 1(107). - С. 5-15.

- Борисова, А.А. Готовность будущих специалистов состояться в профессии (индикаторы мониторинга) / А.А. Борисова, В.С. Тимофеев, А.Ю. Тимофеева // Труд и социальные отношения. - 2013. - № 2. - С. 62-80.

- Борисова, А.А. Выпускники вузов на рынке труда: индикаторы мониторинга и ограничители профильной занятости / А.А. Борисова, А.Ю. Тимофеева // Университетское управление: практика и анализ. - 2014. - № 1 (107). - С. 71-80.

- Винокурова, Н.М. Управление развитием профориентационной деятельности университета / Н.М. Винокурова // Университетское управление: практика и анализ. - 2015. - № 5 (99). - С. 106-114.

- Вишневская, Н.Т. Модели первичной профессиональной подготовки в современных экономиках / Н.Т. Вишневская // Вопросы образования. - 2010. - № 4. С. 5-29.

- Гераськин, М.И. Согласование экономических интересов в корпоративных структурах: монография / М.И. Гераськин. - М., 2005. - 293 с.

- Гордон, Винстон. Субсидии, рыночная власть и образовательная среда: особенности экономики высшего образования / Гордон Винстон; пер. с анг. А. Ковалевой // Вопросы образования. - 2005. - № 1. - С. 87-117.

- Клюев, А.К. Университет в бизнес-среде региона: как есть и как надо / А.К. Клюев // Университетское управление: практика и анализ. - 2017. - № 1 (107). - С. 96-107.

- Князев, Е. А. Европейское измерение и институциональная трансформация в российском высшем образовании / Е.А. Князев, Н.В. Дрантусова // Вопросы образования. - 2014. - № 2. - С. 111.

- Лутовина, К.В. Почему выпускники вузов не работают по специальности / К.В. Лутовина // Молодой ученый. - 2017. - № 36. - С. 69-72. - https://moluch.ru/archive/170/45594/ (дата обращения: 14.08.2018).

- Миляева, Л.Г. Анализ конкурентоспособности выпускников высших учебных заведений: монография / Л.Г. Миляева, О.В. Борисова. - Бийск: Изд-во Алт. гос. тех. ун-та, 2009. - 142 с.

- Павлова, О.Н. Профильность трудоустройства выпускников вузов: анализ данных социальных сетей / О.Н. Павлова, Ф.А. Казин, Н.А. Бутаков // Университетское управление: практика и анализ. - 2017. - № 3 (109). - С. 38-56.

- Пустынникова, Е.В. Процессы эффективного управления корпоративными структурами в экономических кластерах: на примере Ульяновской области: дис.... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Е.В. Пустынникова. - Ульяновск, 2012. - 298 с.

- Романцев, Г.М.Профессиональное мышление как фактор развития профессионального образования на современном этапе / Г.М. Романцев, Н.В. Ронжина // Педагогический журнал Башкортостана. - 2013. - № 3-4 (46-47). - С. 72-79. - http://elibrary.ru/item.asp?id=20794717 (дата обращения: 22.08.2017)

- Сандлер, Д.Г. Интеграция многообразия на основе ценностей развития / Д.Г. Сандлер, А.Д. Зорина // Университетское управление: практика и анализ. - 2016. - № 2 (102). - С. 35-50.

- Сущенко, А.Д. Дополнительное образование: приоритеты студентов и работодателей / А.Д. Сущенко // Университетское управление: практика и анализ. - 2015. - № 6(100). - С. 90-99.

- Тараскина, И.В. Высшее образование в контексте формирования профессионального мышления студентов / И.В. Тараскина // Вопросы интеграции. - 2016. - № 1. - С. 82-87.

- DOI: 10.15507/1991-9468.082.020.201601.082-087

- Тараскина, И.В. Необходимые условия повышения качества образования / И.В. Тараскина // Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования. - 2009. - № 8. - С. 199-201.

- Эфендиева, А.Г. Карьера выпускников-менеджеров: вызовы российскому образованию / А.Г. Эфендиева, Е.С. Балабанова // Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: сб. науч. тр. - М.: ГУ-ВШЭ, 2009. - С. 19-38.

- Смирнов, В.А. Интеграция университета в региональные процессы: возможные стратегии и ключевые факторы риска // Университетское управление: практика и анализ. - 2014. - № 4. - С. 57-68.