Разработка технологии мясных рубленых замороженных полуфабрикатов с использованием эмульсионных систем

Автор: Янчева М.А., Дроменко Е.Б.

Журнал: Вестник Алматинского технологического университета @vestnik-atu

Рубрика: Техника и технологии

Статья в выпуске: 2 (103), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследований влияния замораживания-размораживания на комплекс физико-химических, теплофизических, структурно-механических, функционально-технологических показателей мясных модельных систем на основе измельченного мяса говядины с использованием эмульсионной системы криопротекторного действия. Полученные результаты использованы при обосновании рецептурного состава и параметров технологического процесса производства мясных рубленых замороженных полуфабрикатов.

Мясные модельные системы, эмульсионная система, мясные рубленые замороженные полуфабрикаты

Короткий адрес: https://sciup.org/140204731

IDR: 140204731 | УДК: 637.521.47:664.34

Текст научной статьи Разработка технологии мясных рубленых замороженных полуфабрикатов с использованием эмульсионных систем

Вопросы усовершенствования технологии мясных рубленых замороженных полуфабрикатов, улучшения их качества и расширения ассортимента находятся в сфере особого внимания исследователей и производствен- ников. Из всех процессов, происходящих при замораживании мясного сырья, кардинальным, определяющим все другие изменения, является процесс кристаллообразования. Поискам новых способов и технологических решений нивелирования нежелательных изменений, вызванных кристаллообразованием, посвящены работы многих отечественных и зарубежных ученых.

В настоящее время большое внимание уделяется разработкам технологий мясных продуктов, в состав которых входят многокомпонентные эмульсионные системы [1]. Преимущества применения эмульсионных систем (ЭС) заключаются в возможности эффективного использования мясного сырья, высоком уровне технологической совместимости эмульсионных систем со структурным матриксом базовой мясной системы, положительном влиянии эмульсионных систем на структурно-механические показатели и выход готовой продукции [2].

Анализируя накопленный опыт использования эмульсионных систем в производстве мясных продуктов можно утверждать, что на сегодняшний день отсутствуют исследования по их использованию в производстве мясных рубленых замороженных полуфабрикатов.

Специалистами Харьковского государственного университета питания и торговли (ХГУПТ) разработаны рецептуры и технология эмульсионных систем криопротекторного действия, которые проявляют максимальную стабильность в режимах замораживания-размораживания. Эмульсионные системы получены на основе белка животного, ксанта-на и рафинированного дезодорированного подсолнечного масла с содержанием жировой фазы 50^60%.

Объекты и методы исследований

Объектами исследования являлись мясные модельные системы на основе измельченного мяса говядины (контроль), а также с содержанием ЭС в количестве 10%, 20% и 30%.

Мясные модельные системы получали путем измельчения мяса говядины на мясорубке с диаметром отверстий решетки (3^4)х ' 10-3 м с последующим перемешиванием с ЭС до получения однородной массы. Замораживание-размораживание (замораживание до t =-20±2 ° С, хранение т=30 суток с последующим размораживанием до t=0±2 ° С) мясных модельных систем проводили на лабораторной низкотемпературной установке; температура образцов измерялись автоматически с дискретностью Дт=1 мин.

Исследование общего химического состава мясных модельных систем осуществляли традиционными методиками: массовую долю сухих веществ - в соответствии с ГОСТ 7636, массовую долю белка - методом Кьельдаля, массовую долю жира - методом Сокслета, массовую долю общих минеральных веществ -сжиганием навески с последующей минерализацией при температуре 450 °С.

Исследование теплофизических характеристик мясных модельных систем в процессе замораживания-размораживания осуществляли путем построения термограмм в температурном интервале -20.. .+20 оС; расчет параметров температурной зависимости эффективной теплоемкости осуществляли с использованием метода анализа кинетики явлений переноса в неравновесных термодинамических системах [3, 4].

Изучение структурно-механических показателей мясных модельных систем проводили на плоскопараллельном эластопласто-метре Толстого, степень пенетрации - на полуавтоматическом пенетрометре «Labor» [5].

Влагоудерживающую способность мясных модельных систем определяли весовым методом в модификации авторов [6] для систем с повышенным содержанием жира.

Микроструктурные исследования проводили по общепринятым методикам [7].

Результаты и их обсуждение

Исследование химического состава мясных модельных систем (табл. 1) показало, что введение ЭС приводит к снижению массовой доли влаги в системах с 73,6±0,7% (контроль) до 63,4±0,9% (образец с содержанием ЭС 30%) с одновременным увеличением массовой доли жира с 6,5±0,6% (контроль) до 19,3±0,4% (образец с содержанием ЭС 30%).

Известно, что соотношения вода:белок и жир:белок являются решающими факторами в обеспечении формирования его структурно-механических и функциональнотехнологических свойств.

На основании экспериментально полученных данных рассчитаны коэффициенты К в/б (вода:белок), К ж/б (жир:белок), которые в диапазоне используемых концентраций ЭС (0…30%) колеблются от 3,93 до 3,95 (К в/б ) и от 0,34 до 1,19 (К ж/б ). Следует отметить, что при общем снижении массовой доли белка в системах (~ 1,16 раз для систем с содержанием ЭС 30%) соотношение жир:белок приближается к оптимальному (1:1) с точки зрения производства мясных фаршевых продуктов.

Таблица 1 – Химический состав мясных модельных систем

|

Наименование показателей |

Значение показателей при содержании ЭС, % |

|||

|

0(контроль) |

10 |

20 |

30 |

|

|

Массовая доля влаги, % |

73,6±0,7 |

70,2±0,8 |

66,8±0,6 |

63,4±0,9 |

|

Массовая доля белка, % |

18,7±1,0 |

17,8±0,4 |

16,9±0,9 |

16,1±0,8 |

|

Массовая доля жира, % |

6,5±0,6 |

10,8±0,5 |

15,2±0,5 |

19,3±0,4 |

|

Массовая доля золы, % |

1,2±0,02 |

1,2±0,04 |

1,2±0,04 |

1,2±0,02 |

|

Коэффициенты: К в/б |

3,93 |

3,94 |

3,95 |

3,93 |

|

К ж/б |

0,34 |

0,61 |

0,89 |

1,19 |

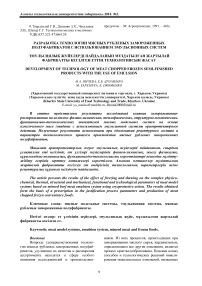

Исследовано влияние ЭС на структурно-механические (рис. 1, 2) показатели мясных модельных систем, подвергнутых замораживанию-размораживанию.

Содержание ЭС, %

Рисунок 1 – Зависимость степени пенетрации мясных модельных систем от содержания ЭС (1 ряд – до замораживания, 2 ряд – после замораживания-размораживания)

Экспериментально установлено, что с повышением содержания ЭС до 20% в образцах, не подверженных замораживанию-размораживанию, степень пенетрации возрастает почти в 3 раза по сравнению с контролем. Данный показатель хорошо коррелирует с вязкостными характеристиками мясных модельных систем и их консистенцией. У образца с содержанием ЭС 30% наблюдается снижение единиц пенетрации на 17%, что, по-видимому, связано с образованием структурированной дисперсной системы.

После замораживания-размораживания показатели пенетрации резко снижаются, как в контроле, так и у образцов с введением ЭС. В контроле – менее чем в 1,2 раза, у образцов с содержанием ЭС 10%, 20% и 30% – в 2,0, 2,1 и 2,3 раза соответственно. Консистенция образцов после замораживания-размораживания становится более монолитной, что вероятно является следствием, процесса структурирования. Подтверждением этого явились результаты исследований пластично-эластичных свойств мясных модельных систем (рис. 2, а, б).

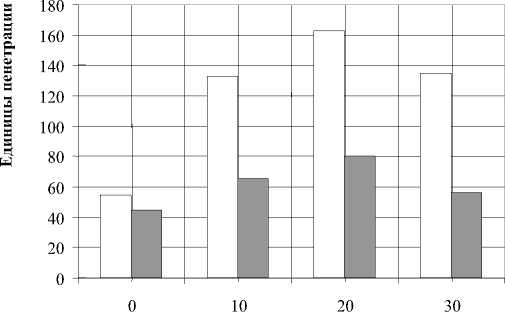

а - до замораживания

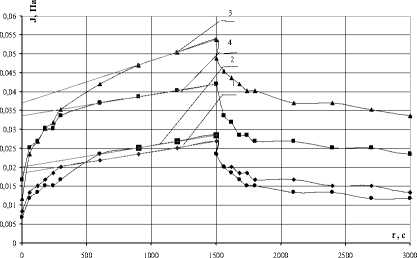

б - после замораживания-размораживания

Рисунок 2 - Кривые ползучести мясных модельных систем в зависимости от содержания ЭС, % (1 -0; 2 - 10; 3 - 20; 4 - 30)

В случае приложения деформирующих напряжений происходит мгновенная деформация образцов, и медленно развивающаяся эластическая и пластическая деформации. Мгновенная и высокоэластичная деформации являются обратимыми

Максимальные показатели мгновенной деформации имеют системы с 20% и 30% ЭС (0,084 Па-1 - у контроля и 0,117^0,168 Па-1 у образцов с 20…30% ЄС). Высокоэластичная деформация характеризует упругую деформацию, которая запаздывает и исчезает через некоторое время после снятия напряжения. Показатели мгновенной, максимальной и высокоэластичной податливости мясных модельных систем, не подвергнутых замораживанию, увеличиваются при увеличении содержания ЭС от 10% до 30% (~1,8…1,9 раза). Соответственно, чем большее количество ЭС в образцах, тем более эластичными они становятся.

Необратимая деформация характеризует вязкое течение системы. При этом происходит непрерывное перемещение частиц мясной системы, которые не возвращаются в исходное положение после снятия напряжения. Необратимая деформация максимальна у образцов с 20% ЭС (в 2,8…3,1 раза больше контроля), т.е. они наиболее пластичны. Образцы с 10% ЭС и контрольный образец имеют близкие значения необратимой деформации (разница в 1,07 раза), т.е. являются менее пластичными. Значения необ-ратимой деформации у образца с 30% ЭС занимает среднее положение между контрольным образцом и образцом с содержанием ЭС 20% (в 2,1…2,3 раза больше контроля и в ~1,3 раза меньше образца с 30% ЭС). Эти данные подтверждаются и результатами сенсорной оценки.

Введение ЭС оказывает также влияние на прочностные характеристики образцов. Для образцов с содержанием ЭС 10% кривые деформации более пологие и имеют меньшее значение тангенса угла наклона касательной к конечному линейному участку кривой, что говорит о понижении релаксационной вязкос- ти мясных модельных систем с увеличением содержания в них ЭС.

Снижение податливости образца с 30% ЭС связано с изменением сдвиговых и объемных свойств системы, повышением прочностных свойств, увеличением внутреннего взаимодействия между частицами и коррелирует с данными по исследованию степени пенетрации мясных модельных систем.

Замораживание-размораживание приводит к изменению реологических свойства мясных модельных систем. Изменяются вязкостные характеристики мясных модельных систем, кривые деформации имеют большее значение тангенса угла наклона касательной к конечному линейному участку кривой, особенно это заметно в системах с содержанием ЭС 20%, в которых также максимальными являются показатели мгновенной, высокоэластичной и необратимой деформаций, что свидетельствует о сохранении такими системами своих пластичных свойств.

Для производства мясных замороженных продуктов высокого качества с технологической точки зрения важным является обеспечение условий для образования мелких равномерно распределенных кристаллов льда для обеспечения целостности мышечных волокон мяса. Формирование кристаллов льда в такой сложной системе как мясо зависит не только от скорости замораживания, но и от физико-химических и структурных особенностей тканей (соотношения в ней воды, жировой, мышечной и соединительной ткани). Для обоснования рационального содержания ЭС в составе мясных модельных систем проведено исследование по изучению теплофизических характеристик систем в режиме замораживание-размораживание.

В таблице 2 представлены информационные параметры температурной зависимости эффективной теплоемкости при замораживании - размораживании систем на основе измельченного мяса говядины с добавлением ЭС в количестве 10% , 20% и 30%.

Таблица 2 - Параметры температурной зависимости эффективной теплоемкости систем на основе измельченного мяса говядины и ЭС

|

Показатель |

Содержание ЭС, % |

|||

|

0 |

10 |

20 |

30 |

|

|

замораживание |

||||

|

Т кр , ° С |

-1,1 |

-1,1 |

-1,6 |

-0,6 |

|

А Тко , ° С |

2,4 |

4 |

8,5 |

2,4 |

|

А Н кр , кДж/К |

92 |

81 |

107 |

72 |

|

А Н , кДж/К |

218 |

180 |

205 |

153 |

|

А ю |

0,27 |

0,24 |

0,21 |

0,32 |

|

размораживание |

||||

|

Т кр , ° С |

-2,0 |

-1,3 |

-1,3 |

-0,7 |

|

А Т кр , ° С |

7,4 |

7,3 |

6,3 |

6,9 |

|

А Н кр , кДж/К |

100 |

107 |

133 |

88 |

|

А Н , кДж/К |

207 |

248 |

282 |

219 |

|

А ю |

0,30 |

0,27 |

0,25 |

0,38 |

Анализ полученных экспериментальных данных позволяет сделать следующие выводы. Введение в системы из измельченного мяса говядины ЭС в количестве 10…20% (при замораживании) приводит к повышению значений таких показателей, как криоскопическая температура Т кр ( ~ в 1,4 раза), криоскопический интервал температур А Т кр (в 1,6...3,5 раз), удельная теплота фазового перехода в криоскопическом интервале температур АН кр ( ~ в 1,1 раза). С увеличением содержания ЭС до 20% доля влаги, изменяющая агрегатное состояние при замораживании, уменьшается до Аю= 0,21 в сравнении с контрольным образцом ( Аю =0,27). Снижение данных показателей для систем с содержанием ЭС 30% в сравнении с измельченным мясом, вероятно, объясняется тем, что при введении ЭС вместе с жировой фазой вносится и водная, которая составляет основу дисперсионной среды эмульсии.

При размораживании наблюдается увеличение значений удельных энергозатрат А Н (в сравнении с замораживанием) на

25^40 %; значение доли влаги (Аю), изменяющей агрегатное состояние, увеличивается ~ в 1,1.. .1,2 раза.

Для систем с содержанием ЭС 20% характерны наименьшая криоскопическая температура при замораживании (-1,6 оС) и наибольшее значение криоскопического интервала температур (8,5 оС при замораживании).

Уменьшение доли влаги, изменяющей агрегатное состояние при замораживании-размораживании в системах с ЭС в количестве 10…20%, является результатом проявления криоскопических свойств последних, вероятно, в результате формирования липидного «барьера», препятствующего агрегированию белковых молекул и понижению их гидрофильности. Подтверждением данного предположения стали результаты исследования влагоудерживающей способности (ВУС) мясных модельных систем (рис. 3).

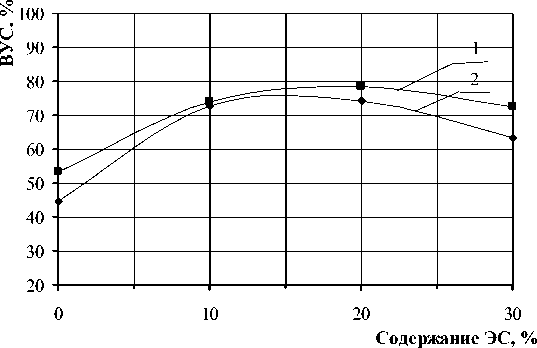

Рисунок 3 – Зависимость ВУС мясных модельных систем от содержания ЭС (1 – до замораживания, 2 – после замораживания-размораживания)

Из данных рисунка 3 видно, что с введением ЭС ВУС мясных модельных систем повышается с 53±0,7% (контрольный образец) до 78±0,5% (образец с содержанием ЭС 20%). У образца с содержанием ЭС 30% ВУС равна 72±0,5%, что в 1,4 раза больше, чем у контроля, но в 1,1 раз меньше образца с содержанием ЭС 20%.

Замораживание-размораживание систем приводит к уменьшению показателей ВУС, наиболее заметно это у контрольного образца и образца с содержанием ЭС 30%. Показатели ВУЗ данных систем уменьшились на 17% в контрольном образце и на 12,5 % в образце с содержанием ЭС 30%. Изменение ВУС в мясных модельных системах с введением ЭС в количестве 10…20% составило 3…5%. Можно утверждать, что использование ЭС в количестве 10…20% приводит к нивелированию действия низких температур, сохранности целостности мышечного волокна и сохранению нативных свойств белков мяса, что и проявляется в такой незначительной разнице значений ВУС до и после замораживания-размораживания.

Известно, что ВУС определяет такие органолептические показатели продуктов, как сочность и нежность, а также потери при тепловой обработке. Можно предположить, что готовые изделия с введением ЭС будут отличаться более сочной консистенцией и меньшими потерями при тепловой обработке по сравнению с контрольным образцом.

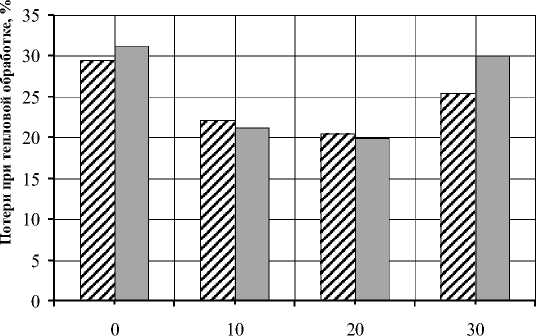

Подтверждением данного предположения стали результаты изучения потерь при тепловой обработке мясных модельных систем, представленные на рисунке 4.

Содержание ЭС, %

Рисунок 4 - Зависимость потерь при тепловой обработке мясных модельных систем от содержания ЭС (1 ряд - до замораживания, 2 ряд - после замораживания-размораживания)

При введении в состав мясных модельных систем ЭС значения потерь при тепловой обработки снижаются с увеличением содержания ЭС в образцах до и после замораживания-размораживания. При повышении содержания ЭС до 20% потери при тепловой обработке уменьшаются с 29,5±0,8% в контроле до 19,9±0,4%. В образце (до замораживания) с содержанием ЕС 30% потери при тепловой обработке составляют 25,5±0,5% , что в 1,3 раза больше чем в образце с 20% ЭС и в 1,2 раза меньше, чем в контроле. Разница между показателями потерь до и после замораживания-размораживания меньше у образцов с содержанием ЭС 10% и 20%, что хорошо коррелирует с показателями ВУС.

На основании комплексного изучения физико-химических, структурно-механических, теплофизических и функциональнотехнологических характеристик мясных модельных систем рациональное содержание ЭС в составе мясных рубленых замороженных полуфабрикатов составляет К).. .20%.

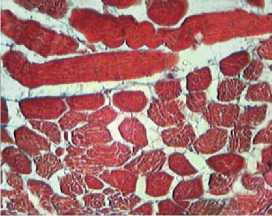

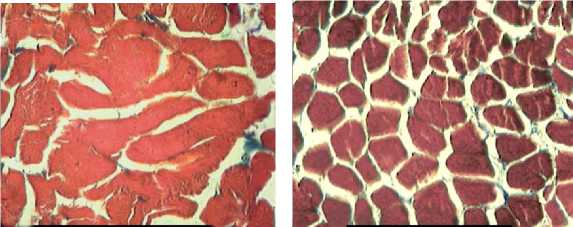

Для подтверждения криопротекторных свойств ЭС, влияющих на сохранность целостности мышечного волокна, проведены гистологические исследования мясных модельных систем с целью изучения влияния ЭС на изменения микроструктурных показателей.

Результаты гистологических исследований показали, что мясные модельные системы представляют собой рыхло-расположенные по отношению друг к другу, разнонаправленные разрозненные пучки мышечных волокон (рис.

-

5, а). ЭС, которая методом Маллори окрашивается в синий цвет, представлена в виде крупнопузырчатой рыхлой массы, распределен-

а

ной относительно равномерно в эндомизии вдоль мышечных волокон (рис. 5, б).

б

Рисунок 5 – Гистоструктура мясных модельных систем до замораживания (а – контроль, б – 20% ЭС) Окр. гематоксилин-эозин. Ув. × 350 раз

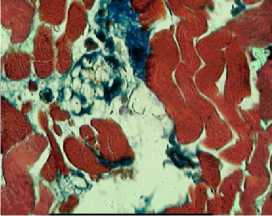

В контрольных образцах, подвергнутых замораживанию-размораживанию, наблюдается выход саркоплазматических белков из пов- режденных мышечных волокон с образованием конгломератов в результате склеивания мышечных волокон (рис.5, а).

а

б

Рисунок 6 – Гистоструктура мясных модельных систем после замораживания-размораживания (а – контроль, б – 20% ЭС) Окр. гематоксилин-эозин. Ув. × 350 раз

В образцах, содержащих ЭС, повреждения, вызванные замораживанием-размораживанием, незначительны (рис. 6, б): хорошо видна продольная и поперечная исчерчен-ность, склеивания мышечных волокон с образованием конгломератов, несмотря на наличие их повреждений кристаллами льда, не отмечено. В этих образцах заметно меньше выход и саркоплазматических белков, по сравнению с контрольными.

Заключение, выводы

Таким образом, на основании комплексного изучения физико-химических, структурно-механических, теплофизических и функционально-технологических характеристик мясных модельных систем установлена целесообразность использования в составе мясных рубленых замороженных полуфабрикатов ЭС, обосновано рациональное содержание ЭС в составе мясных рубленых замороженных полуфабрикатов – 10…20%. Полученные результаты положены в основу при обосновании рецептурного состава и параметров технологического процесса производства мясных рубленых замороженных полуфабрикатов с использованием эмульсионных систем.

Список литературы Разработка технологии мясных рубленых замороженных полуфабрикатов с использованием эмульсионных систем

- Якубчак О.М. Виробництво емульсова-них мясопродуктiв//Мясной бизнес. -2011. -№ 4. -С.38-39.

- Рогов И.А., Жаринов А.И., Текутьева Л.А., Шепель Т.А., Биотехнология мяса и мясо-про-дуктов /-М.: ДеЛи принт, 2009. -296 с.

- Потапов, В.О. Кинетика сушки: анализ и управление процессом. -Харкiв: ДОД ХДУХТ, 2009. -250 с.

- Фролов С.В., Куцакова В.Е., Кипнис В.Л. Тепло-и массообмен в расчетах процессов холодильной технологии пищевых продуктов. -М.: КОЛОС-ПРЕСС, 2001. -144 с.

- Горальчук А.Б. Реологiчнi методи дослiдження сировини i харчових продуктiв та автоматизацiя розрахункiв реологiчних характе-ристик. -Харкiв: ДОД ХДУХТ, 2006. -63 с.

- Крайнюк Л.Н., Крайнюк Л.Н., Савгира Ю.А., Позднякова Е.Б., Янчева М.А. К вопросу совершенствования методики определения водо-связывающей способности мяса и мясопродуктов//Прогресивнi технологiї та удосконалення процесiв харчових виробництв. -Т. 1. -2000. -С. 119-123.

- Меркулов Г.А. Курс патологогистологи-ческой техники. -Л.: МЕДГИЗ, 1969. -275 с.