Разработка технологии обучения курсантов МВД России правовым основам применения огнестрельного оружия

Автор: Лупырь Валерий Григорьевич

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 4 (71), 2017 года.

Бесплатный доступ

Концептуальную основу технологии представляет проблемное обучение с использованием комплекта настольных фигур, разработанных критериально-ориентированных тестов и специальных мишеней. Реализация компетентностного механизма в процессе обучения правовым основам применения огнестрельного оружия осуществляется в три этапа. Целью первого этапа обучения является формирование знаний правовых основ применения оружия на уровне понимания; второго - диагностика знаний правовых основ применения огнестрельного оружия на уровне воспроизведения; третьего этапа - формирование способности применять знания в процессе решения междисциплинарной ситуационной задачи, характеризующей практическую деятельность. На завершающем этапе происходит формирование профессиональных компетенций, способностей эффективно и правомерно применять оружие в процессе решения междисциплинарной ситуационной задачи с использованием специальных мишеней, отражающих различные признаки обстоятельств применения огнестрельного оружия сотрудником полиции, предусмотренных Федеральным законом «О полиции». Технология проблемного обучения курсантов правовым основам применения огнестрельного оружия позволяет выстраивать логическую взаимосвязь между академическими знаниями и практическими умениями, усилить практико-ориентированную направленность.

Технология, проблемное обучение, интеграция, ситуация, моделирование, правомерное применение огнестрельного оружия

Короткий адрес: https://sciup.org/14989706

IDR: 14989706 | УДК: 623

Текст научной статьи Разработка технологии обучения курсантов МВД России правовым основам применения огнестрельного оружия

Огнестрельное оружие представляет собой одно из эффективных средств борьбы с преступностью, позволяющих в значительной степени обеспечить защиту прав личности, интересов общества и государства. Вместе с тем, поскольку огнестрельное оружие по конструктивным свойствам обладает большой поражающей силой, его применение на практике вызывает определенные трудности и может причинить вред не только здоровью и имущественным интересам задерживаемого лица, но и его жизни [1].

Организация учебного процесса специальных дисциплин с использованием современных педагогических технологий отражает инновационный подход и относится к ключевым задачам профессионального образования системы МВД России. Однако анализ научно-методической литературы, а также результаты педагогических наблюдений показывают, что процесс преподавания дисциплин, на которых формируются профессиональные компетенции, направленные на овладение способностями «правомерно и эффективно применять табельное оружие» 1, характеризуется недостаточным обеспечением современными педагогическими технологиями.

Актуальность применения технологий в подготовке полицейских к использованию силы исследуется и зарубежными коллегами [2, р. 159].

Предлагаем рассмотреть вопросы, касающиеся педагогических технологий.

Разделим условно технологию воспитания и обучения на две ступени [3].

Первая — знать и уметь применять в процессе обучения основные компоненты педагогического процесса, включающие в себя:

-

а) цель — начальный компонент педагогического процесса, заключающийся в выработке или представлении конечного результата своего взаимодействия;

-

б) принципы — определение основных направлений достижения цели;

-

в) содержание — учебный материал, который передается курсантам для достижения поставленной цели согласно выбранным направлениям;

-

г) методы — действия педагога и обучающегося, посредством которых передается и принимается содержание, перерабатывается и воспроизводится;

-

д) средства — способы «работы» с содержанием, используемые в единстве с методами;

-

е) формы — логическая завершенность, законченность организации педагогического процесса.

Вышеперечисленные компоненты педагогического процесса реализуются в определенной последовательности: обозначив цели и направления их достижения, в соответствии с ними мы отбираем содержание, затем методы, средства его подачи и усвоения, все это «объединяем» в форме.

Вторая — сведение всех компонентов в единую, целостную и непротиворечивую систему.

Как известно, качество любого обучения зависит от степени обоснованности трех моделей: 1) целей обучения (для чего учить); 2) содержания обучения (чему учить); 3) процесса учения (как учить) [4, с. 13].

При определении цели (« для чего учить ») следует руководствоваться нормативными правовыми актами, регламентирующими основания и порядок применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия. Так, согласно ст. 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 2 (далее — ФЗ «О полиции») сотрудник полиции при применении огнестрельного оружия должен поступать с учетом создавшейся обстановки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых оно применяется. В соответствии со ст. 23 указанного закона он обязан стремиться к минимизации ущерба от применения мер принуждения.

Содержание обучения (« чему учить ») должно соответствовать требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (далее — стандарты), которые, в частности, включают формирование профессиональной компетенции (ПК-18), направленной на овладение способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей, правомерно и эффективно применять огнестрельное оружие , специальные средства.

Процесс учения (« как учить ») интегрируется с целями и содержанием обучения и отражает методологическую основу разрабатываемой нами педагогической технологии обучения курсантов МВД России правовым основам применения огнестрельного оружия с использованием комплекта настольных фигур, специальных мишеней и разработанных критериально-ориентированных тестов.

Качественное и количественное определение целей есть не что иное, как формирование модели будущего результата, и в системе высшего образования они находят выражение в построении моделей специалистов или в разработке их квалификационных характеристик.

Цели играют роль системообразующего фактора в структуре основных функций управления и имеют решающее значение в организации обучения. Для достижения поставленных целей мы предлагаем в ходе комплексных занятий, основу которых составляет междисциплинарная интеграция, создавать такие условия курсантам, чтобы их деятельность носила форму «переплетения» теории (знания) с практикой (умения, навыки, способности), т. е. носила проблемно-деятельностный характер. Проблемный — как в содержании, так и в форме его представления. Деятельностный — в выполнении профессиональноприкладных алгоритмов и операций [5].

При разработке технологии обучения курсантов правовым основам применения огнестрельного оружия как комплекса задач, заданий и стрелковых упражнений мы ориентировались на выполнение следующих требований:

-

1. Полнота разработанной модели (модель должна охватывать все содержание профессиональной деятельности).

-

2. Связь с теоретическим учебным материалом (место каждой задачи определяется с учетом изучения теоретического материала).

-

3. Обобщенность задач (задачи должны отражать наиболее существенные стороны профессиональной деятельности, т. е. курсант должен выделять главные показатели для принятия решения).

-

4. Типизация задач и учет возможности переноса умений из одной сферы деятельности в другую.

Применение в обучении специально разработанного комплекса задач, заданий и упражнений в соответствии с содержанием и характером предстоящей профессиональной деятельности может сыграть существенную роль не только в совершенствовании профессиональной подготовки, но и в повышении общего уровня образованности выпускников вузов за счет общего интеллектуального развития.

Если через цели обеспечено воздействие на потребности, то обучение будет активным. Если через методы обеспечено развитие способностей, то обучение будет развивающим. Если запрошенная, востребованная доза новой информации способствует разрешению проблемы, снятию внутреннего напряжения, то обучение будет проблемным. Обеспечение свойств обучения (активное, проблемное, развивающее) через моделирование междисциплинарного взаимодействия и составляет основу разрабатываемой нами технологии.

Проблемный метод обучения на основе моделирования ситуаций оперативно-служебной деятельности позволит развить у курсантов способности к умению анализировать и принимать правомерные решения, чувство уверенности в себе. Кроме того, использование конкретных ситуаций в процессе комплексных занятий позволяет решить основные учебные задачи: представление концепций, тренинг в принятии решений, формирование и развитие профессионально-прикладных умений и навыков. Педагогическая реальность многообразна, поэтому для нее характерно множество различных моделей. Моделируются характер и способ преподавания, образовательные программы, проблемные ситуации, методы обучения и формы организации учебного процесса.

Основу подготовки любого специалиста высшей квалификации образуют две составляющие, во-первых, овладение системой знаний — теоретическая подготовка, во-вторых, формирование умений и навыков — практическая подготовка [6].

Оба вида подготовки тесно взаимосвязаны, взаимообусловлены и дополняют друг друга. Потребность практики порождает появление той или иной науки, и практикой же доказывается истинность научных знаний. Практика должна быть первой и основной отправной точкой теории познания [7].

Основная идея проблемного обучения заключается в том, что знания в значительной части не передаются курсантам в готовом виде, а приобретаются ими в процессе самостоятельной познавательной деятельности в условиях проблемной ситуации. Умение курсанта построить соответствующий междисциплинарный «портрет» решения проблемной задачи рассматривается как критерий его способностей осуществлять междисциплинарную интеграцию специальных дисциплин, использовать свои знания, умения и навыки на комплексных занятиях.

Таким образом, обучение правовым основам применения огнестрельного оружия средствами двух (и более) дисциплин отражает целостное решение реальной или моделируемой ситуационной задачи, т. е. выделение дисциплинарного компонента («портрета») решения задачи, реализация его и подготовка к интеграции с компонентами других дисциплин в целостное решение [8]. Педагогическая задача решается в реальной обстановке в учебной группе различными способами воздействия на обучающихся, чтобы перевести их из заданного состояния в качественно новое. Сущность педагогической технологии проблемного обучения сводится к построению собственного целостного образа педагогической деятельности и сравнению его с нормативной моделью, определенной федеральным государственным образовательным стандартом.

Кроме того, необходимо помнить, что процесс обучения должен отражать «полицейскую» специфику. Разобщенность приобретаемых в учебной аудитории знаний правовых основ применения огнестрельного оружия с практическим формированием способности правомерно и эффективно его применять является сдерживающим фактором при реализации требований стандартов в педагогической практике.

Так, в Наставлении по организации огневой подготовки в органах внутренних дел 3 определяется порядок обучения рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, образовательных и научно-исследовательских учреждений (организаций) МВД России умелому и эффективному применению боевого ручного стрелкового оружия при выполнении оперативно-служебных задач, но не объясняется, что следует понимать под таким обучением.

Более того, конкретной методики по практическому обучению применению табельного оружия сотрудниками органов внутренних дел не предлагается. В этом плане показателен зарубежный опыт. Так, в ходе профессиональной подготовки полицейских ФРГ земли Северный Рейн-Вестфалия в основном применяется методика ролевых игр и создания типичных ситуаций с использованием макетов, направленная на обучение ситуативным действиям. В процессе тренировок применяются красящие патроны и другие вспомогательные средства. Изучение материала основано на последовательности теории, тренинга и практики. За каждым блоком теории следует отработка игровых ситуаций и затем практика. Темы изучаются не по отдельным предметам, а по принципу межпредметных связей 4 .

Необходимо определиться, существуют ли различия в обучении курсантов стрельбе из пистолета от практического обучения применению огнестрельного оружия, где объектом является человек и команда на открытие (ведение) огня не подается, так как сотрудник полиции принимает самостоятельное решение на применение оружия.

Кроме того, весьма важен тот факт, что сотрудник полиции в зависимости от характера и степени опасности правонарушения и лиц, его совершивших, силы оказываемого противодействия обязан стремиться к тому, чтобы любой ущерб, причиняемый при этом, был минимальным.

Термин «применение огнестрельного оружия» является юридическим и используется в дисциплине «Административная деятельность органов внутренних дел». Следовательно, практическое обучение применению оружия должно осуществляться на основе междисциплинарной интеграции специальных учебных дисциплин огневой подготовки и административной деятельности органов внутренних дел.

Сущность разрабатываемой технологии заключается в том, что формирование вышеуказанных способностей должно осуществляться на первом этапе обучения эмпирическим путем с использованием комплекта настольных фигур. На втором — диагностирование сформированности полученных знаний правовых основ применения огнестрельного оружия с использованием разработанных критериальноориентированных тестов. На третьем — формирование способностей эффективно и правомерно применять оружие в процессе решения ситуационной задачи с использованием специальных мишеней, отражающих различные признаки обстоятельств применения сотрудником полиции огнестрельного оружия в соответствии со ст. 23 ФЗ «О полиции».

I этап. Использование комплекта настольных фигур.

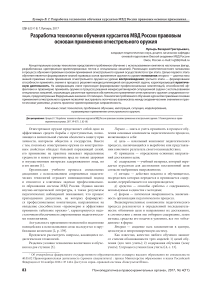

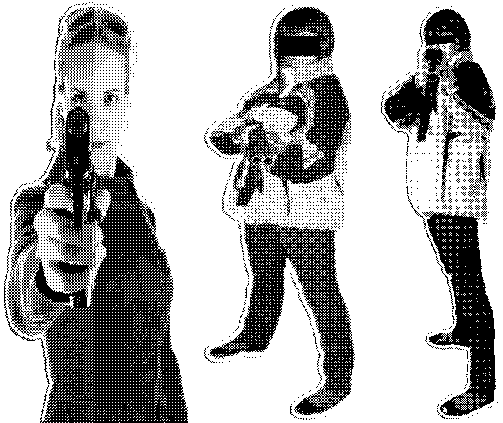

Курсантам предлагается смоделировать при помощи комплекта настольных фигур (рис. 1) различные ситуации, связанные со случаями применения огнестрельного оружия, т. е. задействуется метод постановки проблемной задачи.

Диапазон задач, их сложность требуют от курсантов способности быстро принимать решение, а также уметь самостоятельно дать правовую оценку принятым решениям. Комплект настольных фигур поможет формировать у слушателей способности к умению анализировать ситуацию, а также [9]:

-

1) создать наглядное восприятие правовых основ, запретов и ограничений, связанных с применением огнестрельного оружия;

-

2) формировать способности логически верно и грамотно принимать решения, руководствуясь нормами ФЗ «О полиции».

Рис. 1. Комплект настольных фигур для наглядного обучения правовым основам применения огнестрельного оружия

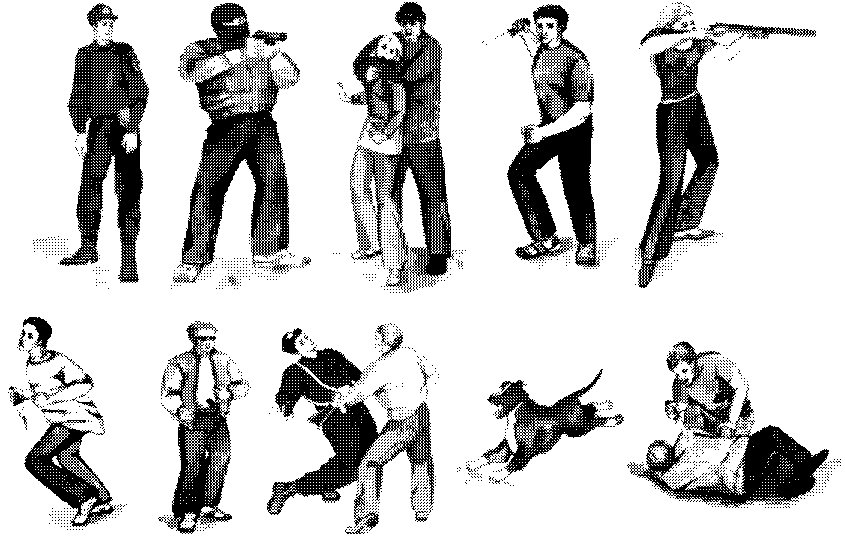

Данная технология обучения может быть полезна в процессе семинарских занятий, на которых, например, поставлен вопрос формирования способности принятия решения о применении огнестрельного оружия по основаниям, предусмотренным п. 4 ч. 1 ст. 23 ФЗ «О полиции». При этом слушатель должен выбрать фигуры и расставить их таким образом, чтобы смоделированная ситуация отражала решение поставленной задачи (рис. 2). После того, как обучающийся справился с заданием, преподаватель при помощи дополнительных фигурок усложняет ситуацию (появление на линии ведения огня посторонних лиц; возникновение угрозы жизни не только гражданам, но и сотруднику полиции, проблема очередности поражения целей и т. д.).

Рис. 2. Формирование знаний правовых основ применения оружия с использованием комплекта настольных фигур

Цель первого этапа обучения состоит в формировании знаний правовых основ применения огнестрельного оружия на уровне понимания .

На данном этапе обучения наглядное воспроизведение решения задачи по применению оружия материализуется в форму самостоятельной внешней деятельности, предшествующей практическому решению предложенных задач в тире с применением огнестрельного оружия.

II этап. Диагностика сформированности полученных знаний правовых основ применения огнестрельного оружия с использованием разработанных критериальноориентированных тестов.

Критериально-ориентированное тестирование позволяет достаточно успешно сочетать тестирование, интерпретацию результата и коррекцию хода обучения (формирования). Результаты выполнения заданий соотносятся с качественными характеристиками содержания задания (теста).

Тесты включают в себя систему заданий, отражающих модель типовых ситуаций оперативно-служебной деятельности сотрудников полиции с применением оружия. Разработка модели осуществлялась на основе анализа практики применения оружия сотрудниками полиции. После изучения множества вариантов применения огнестрельного оружия в реальности может возникнуть ситуация, которую не рассматривали и к которой не готовились. Для способности действовать в таких условиях и создается теоретическая модель, являющаяся упрощенным и схематичным отражением практики [10, с. 4–5].

Цель второго этапа обучения — диагностика знаний правовых основ применения огнестрельного оружия на уровне воспроизведения .

Для решения поставленной цели нами разработана система заданий специфической формы, позволяющая объективно, независимо от преподавателя, определить уровень индивидуальных учебных достижений обучающихся, совокупность их представлений относительно полного объема знаний правовых основ применения огнестрельного оружия, которые должны быть усвоены курсантами после первого этапа обучения.

Специфическая форма заданий представлена в тестах 1 и 2. Количество тестов определяется самостоятельно, в зависимости от поставленных задач. Особенностью является то, что обучающийся должен оценить ситуационную задачу в двух аспектах:

-

1) определить характер и степень опасности действий лица, в отношении которого применяется огнестрельное оружие. Установить, имеются ли в данной ситуации основания для применения оружия, предусмотренные в ФЗ «О полиции», если имеются, то указать конкретные пункт, часть и статью;

-

2) в графе «Порядок применения оружия» таблицы напротив критериев «Правомерные условия применения оружия», установленных условиями задачи, указать соответствующий для рассматриваемой ситуации.

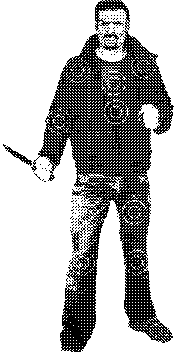

Тест 1. Вооруженный преступник при задержании оказывает вооруженное сопротивление (рис. 3). Расстояние до сотрудника полиции — 5–7 м.

Рис. 3. Ситуационная задача теста 1

Моделируемая ситуационная задача содержит признаки обстоятельства применения огнестрельного оружия сотрудником полиции, предусмотренного п. _ ч. _ ст. _ ФЗ «О полиции».

Таблица. Показатель качества подготовленности к действиям с оружием при решении ситуационной задачи теста 1

|

Правомерные условия применения оружия |

Порядок применения оружия |

|

Предупреждение о применении оружия |

|

|

Запреты на применение оружия |

|

|

Причинение любого вреда |

|

|

Причинение минимального вреда |

|

|

Часть тела |

|

|

голова |

|

|

рука (плечо, предплечье, кисть) |

|

|

грудь |

|

|

живот |

|

|

нога (бедро, голень) |

Примечание . Подобная таблица составляется и к ситуационной задаче теста 2.

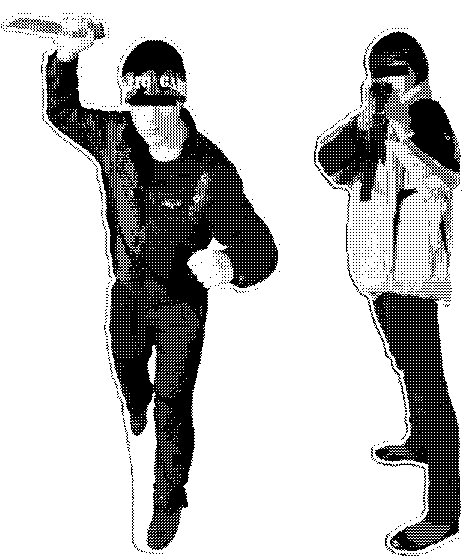

Тест 2 . Два преступника, находящиеся друг от друга на расстоянии 5 м, угрожают сотруднику полиции. Один вооружен ножом (А), второй — угрожает, направив охотничье ружье (Б) на сотрудника полиции (рис. 4).

А Б

Рис. 4. Ситуационная задача теста 2

Расстояние от моделируемой ситуации до сотрудника полиции — 10 м.

Моделируемая ситуационная задача содержит признаки обстоятельства применения огнестрельного оружия сотрудником полиции, предусмотренного п._ ч._ ст._ ФЗ «О полиции»

Укажите очередность поражения преступников: 1-й___ , 2-й ___

-

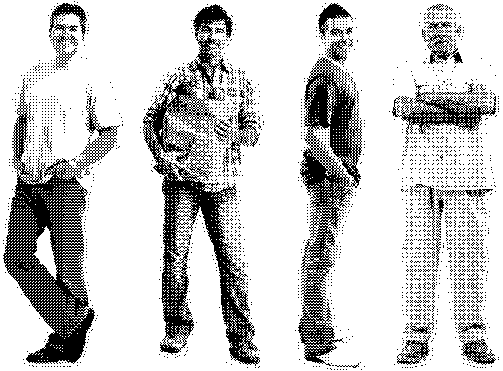

III этап. Формирование способностей эффективно и правомерно применять оружие в процессе решения междисциплинарной ситуационной задачи (в стрелковой галерее, полигоне) с использованием специальных мишеней.

Имитационное оборудование «специальные мишени» (рис. 5–6) позволяет на основе принципа системности, комплексности содержания ситуационных задач формировать междисциплинарный стереотип мышления, полученные ранее знания объединить в целостную модель. Данный подход наиболее полно характеризует степень соответствия уровня подготовленности курсантов в рассматриваемом нами аспекте требованиям стандартов.

Целью третьего этапа обучения является формирование способностей применять знания в процессе решения междисциплинарной ситуационной задачи, характеризующей практическую деятельность .

Рис. 5. Комплект специальных мишеней для моделирования ситуаций оперативно-служебной деятельности

Рис. 6. Комплект специальных фигур для моделирования панорамной мишенной обстановки

Представленные специальные мишени позволяют реализовать панорамное воспроизведение ситуации (расстановка мишеней по всему периметру тира, стрельбища, полигона), при отработке которой необходимо продемонстрировать междисциплинарные способности тактически грамотного решения задачи с точки зрения закона и тактики. Позволяют разрабатывать ситуационные задачи, отражая требования стандартов по формированию способностей (профессиональных компетенций) применять огнестрельное оружие [11].

Область применения: практические занятия на основе междисциплинарной интеграции учебных дисциплин «Огневая подготовка», «Административная деятельность органов внутренних дел».

Моделирование панорамной обстановки позволяет формировать у обучающихся следующие профессиональные компетенции в области оперативнослужебной деятельности: 1) уметь, руководствуясь нормами ФЗ «О полиции», логически верно и грамотно принимать решения в профессиональной деятельности; 2) способность принимать решения с учетом запретов и ограничений, связанных с применением огнестрельного оружия.

Таким образом, представленная технология проблемного обучения курсантов правовым основам применения огнестрельного оружия с использованием комплекта настольных фигур, критериально-ориентированных тестов и специальных мишеней позволяет выстраивать логическую взаимосвязь между академическими знаниями и практическими умениями, усилить практикоориентированную направленность посредством:

-

1) наглядного представления правовых основ, запретов и ограничений, связанных с применением огнестрельного оружия;

-

2) наглядного тренинга в принятии решений;

-

3) формирования способности логически верно и грамотно принимать решения в процессе профессиональной деятельности, связанной с применением оружия, руководствуясь нормами ФЗ «О полиции».

Список литературы Разработка технологии обучения курсантов МВД России правовым основам применения огнестрельного оружия

- Филиппов О. Ю. Новеллы правового регулирования применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции//Научный вестник Омской академии МВД России. 2015. № 4. С. 28-32.

- Steven A. Police use of force: Predictors and interventions. California State University, Los Angeles, ProQuest Dissertations Publishing, 2015. 159 р.

- Безрукова В. С. Педагогика. Проективная педагогика: учеб. пособие для инженерно-педагогических институтов и индустриально-педагогических техникумов. Екатеринбург, 1996. 344 с.

- Вишняков И. А. Акмеологические условия подготовки школьного психолога в системе высшего образования: монография. СПб., 2004. 287 с.

- Купавцев Т. С. Компетентностная модель подготовки сотрудников МВД России//Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2013. № 11(105). С. 85-90.

- Кашевский В. А. Методика использования материалов судебно-следственной практики в учебном процессе при преподавании уголовного права//Академическое образование: содержание, проблемы, технологии: мат-лы науч.-метод. сбора. Минск, 2002. С. 39-40.

- Горбунов В. А. Совершенствование системы подготовки студентов к профессиональной деятельности//Физкультурное образование Сибири. 1999. № 1. С. 22-24.

- Чебышев Н., Коган В. Высшая школа 21 века: проблема качества//Высшее образование в России. 2000. № 1. С. 19-26.

- Лупырь В. Г. Педагогические технологии в боевой подготовке обучающихся//Психопедагогика в правоохранительных органах. 2008. № 3(34). С. 15-18.

- Лупырь В. Г., Литвин Д. В., Филиппов О. Ю. Подготовка сотрудников полиции к действиям с табельным оружием при задержании лиц, совершивших преступления: учеб.-метод. пособие. Омск, 2015. 124 с.

- Лупырь В. Г. Формирование у слушателей вузов МВД России профессиональных компетенций правомерного применения огнестрельного оружия в процессе оперативно-служебной деятельности//Психопедагогика в правоохранительных органах. 2013. № 3(54). С. 12-16.