Разработка вероятностно-статистических моделей прогноза нефтеносности по структурным параметрам пласта ЮС1 в северной части Сургутского свода

Автор: Шадрин А.О., Кривощеков С.Н.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 2, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье описаны этапы и особенности построения вероятностно-статистических моделей зонально-локального прогноза нефтеносности северной части Сургутского свода по структурным параметрам. Рассмотрены вопросы влияния структурного фактора на нефтеносность пласта ЮС1 на территории исследования. Выделены структурные параметры, описывающие закономерности нефтеносности. Приведен метод подбора оптимального окна аппроксимации сеток значения при проведении тренд-анализа, основанного на сравнении параметров по t-критерию Стьюдента. Установлено, что нефтеносность на различных локальных участках контролируется локальными составляющими разной степени аппроксимации. Предложено применение параметра регрессионной составляющей поверхности для решения задач прогноза нефтеносности. Выделены основные закономерности нефтеносности на территории северной части Сургутского свода, отмечено влияние на нефтеносность современных локальных составляющих, палео-структурных параметров, полученных методом тренд-анализа, а также установлена статистическая значимость регрессионных составляющих для прогноза нефтеносности. Построены зональная и ряд локальных моделей прогноза нефтеносности по структурным параметрам. Проведено комплексирование полученных моделей и построена модель зонально-локального прогноза нефтеносности по структурным параметрам. Выделены зональные закономерности нефтеносности территории, которые были уточнены результатами построения локальных моделей на кратно меньших площадях

Сургутский свод, регрессионный анализ, тренд-анализ, прогноз нефтегазоносности, структурные параметры, васюганская свита

Короткий адрес: https://sciup.org/14128858

IDR: 14128858 | УДК: 553.98 | DOI: 10.31087/0016-7894-2022-2-53-65

Текст научной статьи Разработка вероятностно-статистических моделей прогноза нефтеносности по структурным параметрам пласта ЮС1 в северной части Сургутского свода

Восполнение ресурсной базы является и всегда являлось одним из ключевых направлений деятельности нефтедобывающих предприятий России и мира. Сегодня, в условиях высокой изученности территорий и высоких темпов добычи, проблема восполнения и наращивания ресурсного потенциала компаний является весьма актуальной и требующей внимания.

Данная статья посвящена процессу разработки вероятностно-статистических моделей зонально-локального прогноза нефтеносности по структурным параметрам. Структурный фактор является одним из ключевых критериев, на который обращают внимание при планировании геолого-разведочных работ на нефть и газ. Несмотря на возрастающую изученность традиционных территорий промысла нефти и газа и увеличение доли сложно-построенных и малоразмерных ловушек и залежей в ресурсной базе компаний, структурный фактор не теряет актуальности и является одним из основных критериев поиска и геометризации залежей [1–4].

Объектом исследования в данной статье является регионально нефтеносный пласт ЮС1 васю-ганской свиты в северной части Сургутского свода в пределах деятельности ТПП «Когалымнефтегаз». Пласт ЮС1 является одним из основных объектов разработки на территории исследования и обладает высоким потенциалом нефтеносности. Сложность и особенности строения верхнеюрских отложений в пределах территории исследования подробно представлены во многих работах, в том числе в трудах1 [5–11].

В качестве инструмента построения моделей прогноза использовались вероятностно-статистические методы. Применение вероятностно-статистических моделей в геологии, в частности для решения задач прогноза нефтеносности, освещено во многих работах. Большой вклад в развитие геолого-математических методов для решения проблем выделения перспектив и прогнозирования нефтеносности внесли работы [12–23].

Методы

Для построения моделей прогноза нефтеносности по структурным параметрам использовались две группы параметров, характеризующих морфологические особенности геологического строения исследуемого объекта. Первой группой параме- тров, применяемых для решения поставленных задач, стали локальные составляющие, полученные при построении моделей трендов. Использование тренд-анализа в геологии ведет свою историю еще с середины XX в., когда исследователи Р.Л. Миллер и У.К. Крумбейн использовали его для решения задач, связанных с палеогеографическими реконструкциями. Связь локальных составляющих поверхности геологических тел с их нефтеносностью, следствие влияния гравитационных сил на миграцию и аккумуляцию УВ в пласте, применение локальных составляющих для поиска и геометризации ловушек и залежей нефти представлены в ряде работ2 [2, 3].

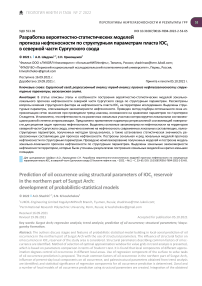

В настоящей статье использовался способ аппроксимации поверхности методом скользящего среднего, который заключается в осреднении ячеек сетки значений в интервале заданного окна аппроксимации. Особенностью такого метода является вариативность получаемых моделей трендов в зависимости от значения окна сглаживания. С увеличением окна аппроксимации возрастает степень сглаживания сетки значений и, следовательно, масштаб закономерности, описываемой такой поверхностью тренда (рис. 1).

Формирование залежей нефти и газа происходит при условии соблюдения множества факторов, благоприятствующих этому, таких как наличие ловушки, наличие коллектора, наличие покрышки и миграция УВ в ловушку [5, 6]. При соблюдении этих условий в определенный временной интервал происходит заполнение ловушки мигрировавшими в нее УВ и, согласно законам физики, устанавливается горизонтальная плоскость водонефтяного контакта (ВНК). В результате тектонических движений поверхность ВНК может испытать наклон и изменение формы, но под действием гравитационных сил должна вернуться к горизонтальной плоскости. Однако, по результатам разведочного и в большей степени эксплуатационного бурения, отмечается, как правило, наклонное положение поверхности флюидального контакта в рассматриваемых залежах. Наклонное положение ВНК может быть следствием многих причин, например тектонического движения, капиллярных сил, напора подошвенных вод и др. [24–29].

Для оценки влияния на современную нефтеносность структурных поверхностей на ранних этапах формирования осадочного чехла были выполнены палеореконструкции поверхности пласта ЮС1. Восстановление палеоструктурных поверх-

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 1. Изменения тренда от значения окна аппроксимации Fig. 1. Trend as a function of approximation window size

ностей проводилось методом «репер сверху», при котором анализируется мощность отложений, перекрывающих поверхность продуктивного объекта. В качестве реперов, с помощью которых восстанавливались палеоповерхности на период заполнения ловушек, применялись отражающие горизонты (ОГ): ОГ_М — подошва кошайских глин и ОГ_Г — подошва кузнецовских глин. Использование отражающих горизонтов неокомских отложений для всей территории исследования невозможно вследствие их приуроченности к клиноформному комплексу. К палеореконструированным поверхностям для оценки их влияния на нефтеносность также был применен метод тренд-анализа.

Как уже было отмечено, тектонические процессы на территории исследования влияют на формирование и деструкцию залежей нефти [30, 31]. Для оценки их влияния на нефтеносность были изучены зависимости основных отражающих горизонтов друг от друга методом парной корреляции. Матрица корреляции отражающих горизонтов в скважинах с нефтяным и водяным характером притока приведена в табл. 1.

Анализ корреляции отражающих горизонтов в скважинах привел к неожиданному наблюдению: значения коэффициентов корреляции в скважинах с водяным и нефтяным характерами притока различаются. Примечательным также является то, что во всех случаях, где значения корреляции различны, для нефтяных скважин типична большая степень зависимости отражающих горизонтов друг от друга. Также отмечается различная корреляция только в тех парах зависимостей, где один из горизонтов выше объекта прогноза пласта ЮС1, а именно отражающие горизонты чеускинской, кошайской и кузнецовской свит.

Анализ графиков зависимостей отметок основных отражающих горизонтов на территории исследования позволил выделить зоны с характерными закономерностями. Каждый участок отличается относительно выдержанной зависимостью поверхностей друг относительно друга и может быть охарактеризован единым трендом. Закономерность, наблюдаемая в пределах каждой отдельной зоны, является результатом продолжительных по времени седиментационных и тектонических процессов, которые нашли отражение в морфологических особенностях поверхностей отражающих горизонтов.

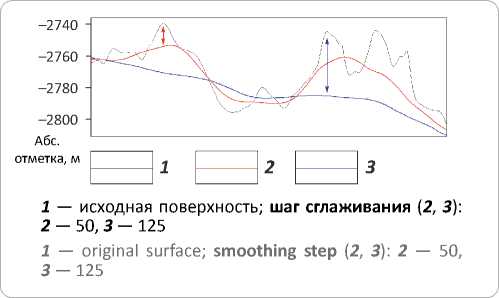

Для оценки связи унаследованности современных структурных форм с нефтеносностью пласта ЮС1 были рассчитаны модели линейной регрессии и найдена разница между фактической отметкой поверхности отражающего горизонта и отметкой

Табл. 1. Корреляционная матрица гипсометрических отметок отражающих горизонтов

Tab. 1. Correlation matrix of reflector altitudes

|

ОГ_А |

ОГ_Т 3 |

ОГ_Т |

ОГ_Ю 1 |

ОГ_Б |

ОГ_Ч |

ОГ_М |

ОГ_Г |

|

|

ОГ_А |

1 |

0,786271 0,75717 |

0,716133 0,68738 |

0,666703 0,617994 |

0,702821 0,690907 |

0,311433 0,137381 |

0,434442 0,375513 |

0,613147 0,62451 |

|

ОГ_Т 3 |

1 |

0,971456 0,955504 |

0,958474 0,936198 |

0,926675 0,889493 |

0,790284 0,682377 |

0,853532 0,821099 |

0,876419 0,827866 |

|

|

ОГ_Т |

1 |

0,993428 0,984438 |

0,948191 0,920122 |

0,847802 0,773753 |

0,895824 0,871476 |

0,908635 0,840785 |

||

|

ОГ_Ю 1 |

1 |

0,94893 0,914656 |

0,884368 0,829901 |

0,923067 0,903268 |

0,916565 0,833308 |

|||

|

ОГ_Б |

1 |

0,817081 0,676193 |

0,871677 0,813394 |

0,899197 0,813855 |

||||

|

ОГ_Ч |

1 |

0,966702 0,906803 |

0,831717 0,628768 |

|||||

|

ОГ_М |

1 |

0,907005 0,806439 |

||||||

|

ОГ_Г |

1 |

Примечание. Гипсометрические отметки скважин: числитель — с притоками нефти, знаменатель — сухих.

Note . Numerator — altitude of well with oil inflows; denominator — altitude of dry well.

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 2. Графическое представление регрессионного остатка Fig. 2. Graphical representation of the regression residual

Рис. 3. Схематичное представление регрессионного остатка Fig. 3. Schematic representation of the regression residual

по регрессионной модели (рис. 2). Расчет регрессионных моделей проводился в пределах выделенных на площади полигонов, характеризующихся единым трендом. Затем был проведен анализ регрессионных остатков по t -критерию Стьюдента с группировкой скважин по характеру притока. Результаты анализа показали, что большинство параметров имеет статистическую значимость для классификации выборки.

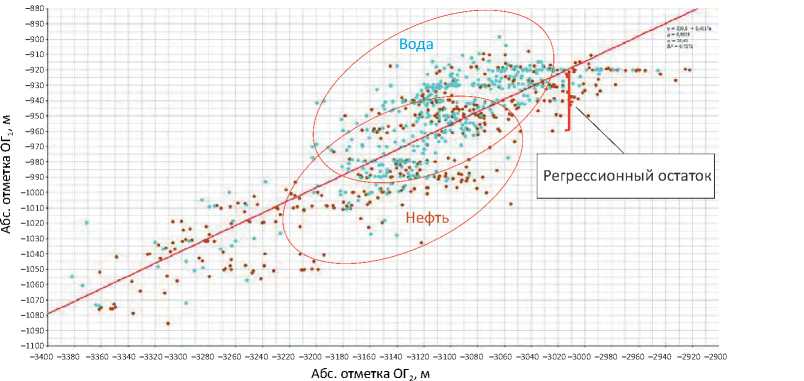

Геологическая интерпретация физического смысла связи регрессионного остатка с нефтеносностью на первый взгляд может показаться сложной. Для наглядности рассмотрим примеры структур с положительным и отрицательным регрессионным остатком. На рис. 3 изображены два структурных элемента, характеризующиеся различным знаком регрессионной составляющей. Структурный элемент 1 по отражающему горизонту ОГ1 сохранил 70 % своей первоначальной амплитуды по ОГ2 при том, что, исходя из регрессионной модели, в сред- нем для площади типично сохранение 50 % амплитуды. Превышение фактической амплитуды структуры над значением, полученным по регрессионной модели, отражает структуру как образованную в более поздний этап формирования, после накопления основной толщи осадка, перекрывающего поверхность ОГ1. Напротив, структурный элемент 2 в меньшей степени сохранил амплитуду первоначальной структуры по нижележащему отражающему горизонту. Затухание амплитуды вверх по разрезу является закономерным явлением. Индикатором «нормального» положения ОГ в данном случае является регрессионная модель, в которой аргументом функции служит нижележащий ОГ. Регрессионная составляющая здесь отражает то, насколько отклоняется фактическое гипсометрическое положение ОГ от его «нормального» положения.

Согласно логике метода палеореконструкций «репер сверху», сохранение амплитуды структуры вверх по разрезу является признаком формирова-

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

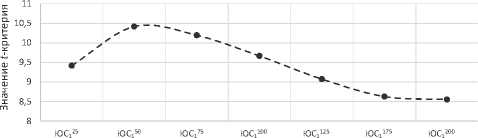

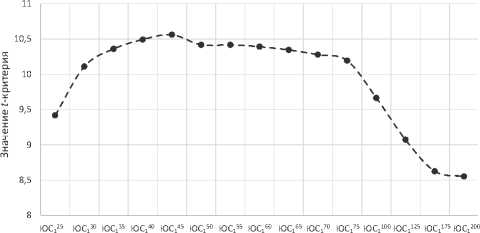

Рис. 4. График изменения значения t -критерия с равномерным (A) и уплотненным (B) шагом аппроксимации

Fig. 4. Diagram of t -value variation with uniform (A) and tightened (B) approximation spacing

Параметр

Параметр ния структуры в период, последующий накоплению нижележащей толщи осадка. Учитывая продолжительные по времени процессы формирования структур, регрессионный остаток несет в себе информацию об относительном времени возникновения структуры. Сравнивая два структурных элемента между собой, можно прийти к выводу о том, что структурный элемент 1 сформирован в более поздний период времени относительно структурного элемента 2, потому что он имеет превышение относительно «нормального» положения (сохранил большую часть первоначальной амплитуды) (см. рис. 3). Таким образом, сделан вывод о том, что регрессионный остаток находится в прямой зависимости от относительного времени формирования структурной формы.

Связь относительного времени становления структуры с нефтеносностью является более очевидной по сравнению с регрессионным остатком. Структуры, образовавшиеся в более ранние этапы формирования осадочного чехла, имеют больше шансов быть заполненными УВ по сравнению с новыми структурами.

Разработка вероятностно-статистических моделей прогноза нефтеносности

Первым этапом создания зональной модели прогноза стало построение вероятностно-статистической модели по параметрам, полученным путем использования тренд-анализа. На площади исследования была проведена серия аппроксимации поверхности пласта ЮС1 с равномерным шагом сглаживания сетки значений в 25 окон. Затем для каждой аппроксимации были рассчитаны локальные составляющие поверхности и проведен анализ по t-критерию Стьюдента (рис. 4 A).

Анализ локальных составляющих при равномерном шаге показал, что с увеличением окна аппроксимации с 25 до 50 ячеек сетки возрастает значение t -критерия, затем, при увеличении до 75 ячеек, снова снижается. Для определения наиболее информативного показателя была проведена серия аппроксимаций с меньшим шагом окна в 5 ячеек сетки (см. рис. 4 B).

На рис. 4 B наибольшие значения t -критерия отмечаются в интервале изменения шага аппроксимации от 30 до 75 ячеек сетки. Специфическая «полка» является следствием обширности площади, обобщаемой единой моделью. Различные площади имеют характерные только для них закономерности, но в случае объединения и создания общей модели закономерности накладываются друг на друга, в результате чего и образуется подобный спектр равноинформативных параметров. Тем не менее, исходя из графика, представленного на рис. 4 B, для создания зональной модели прогноза была выбрана локальная составляющая, полученная в результате сглаживания сетки с окном 45 ячеек, что при размере ячейки 50 м соответствует квадрату со стороной 2250 м.

Аналогичным методом был определен шаг аппроксимации для палеореконструкций пласта ЮС1 на начало аптского (ОГ_М) и туронского (ОГ_Г) времени. Таким образом, для построения вероятностностатистической модели по параметрам, полученным методом тренд-анализа, было отобрано 3 переменных:

-

1) ЮС145 — локальная составляющая современной поверхности пласта ЮС1 (окно аппроксимации сетки 45 ячеек);

-

2) М275 — локальная составляющая палеорекон-струированной поверхности пласта ЮС1 на начало аптского времени (окно аппроксимации 275 ячеек);

-

3) Г65 — локальная составляющая палеорекон-струированной поверхности пласта ЮС1 на начало туронского времени (окно аппроксимации 65 ячеек).

Статистические характеристики параметров приведены в табл. 2.

Следующим шагом стало построение модели прогноза нефтеносности методом линейного дискриминантного анализа. Линейная дискриминантная функция модели прогноза имеет следующий вид:

Z lok = 0,358 ∙ ЮС 1 45 + 0,659 ∙ М275 + 0,067 ∙ Г65 – 0,501.

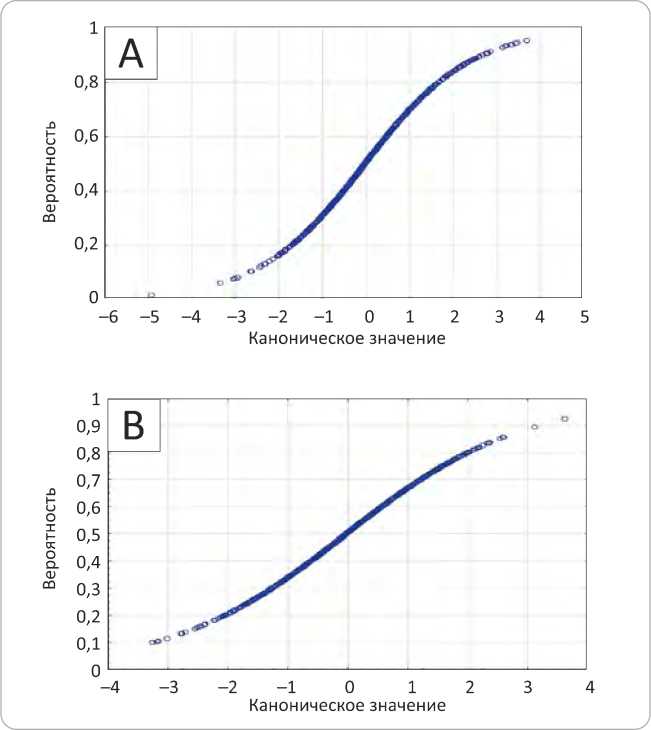

График зависимости вероятности нефтеносности от значения канонической функции представлен на рис. 5 A. Общая результативность прогноза нефтеносности по локальным составляющим составила 66,5 %, модель лучше дискриминирует водоносные скважины, точность прогноза в них составляет 71 %.

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Табл. 2. Статистические характеристики параметров локальных составляющих

Tab. 2. Statistical characteristics of local component parameters

|

Локальная составляющая |

------Среднее значение------ ± стандартное отклонение |

t -критерий p |

|

|

Нефтяные скважины |

Водные скважины |

||

|

ЮС 1 45 |

6,5015145 |

–0,3162274 |

10,560849 |

|

10,387722 |

8,1530605 |

< 10-30 |

|

|

М 275 |

12,610477 14,157664 |

2,2134522 12,675402 |

11,268634 < 10-27 |

|

Г 65 |

8,0459959 |

0,05323 |

10,48222 |

|

12,0983 |

9,8959599 |

< 10-24 |

|

Примечание. Статистические характеристики скважин: числитель — с притоками нефти, знаменатель — сухих.

Note. Numerator — statistical characteristics of well with oil inflows; denominator — statistical characteristics of dry well.

Рис. 5. График зависимости вероятности от канонического значения для модели по локальным (A) и регрессионным (B) составляющим

Fig. 5. Probability as a function of accepted value for model in local (A) and regression (B) components

Выбор параметров, полученных от регрессионных моделей для построения модели прогноза, заключался в отборе наиболее значимых переменных по t -критерию Стьюдента с условием отсутствия корреляции между ними. Статистические характеристики переменных, выбранных для построения модели прогноза, приведены в табл. 3.

Линейная дискриминантная функция зональной модели прогноза по регрессионным составляющим имеет следующий вид:

Z regr = –0,084 ∙ [Г – f (А)] – 0,699 ∙ [Г – f (Т 3 )] – 0,132 ∙ ∙ [Ю 1 – f (Ю 2 )] – 0,724 ∙ [М – f (Ю 1 )] + 0,074.

График зависимости вероятности нефтеносности от значения канонической функции представлен на рис. 5 B. Исходя из функции Zregr и графика на рис. 5 B, видно, что переменные имеют обратную связь с вероятностью нефтеносности.

Общая результативность прогноза нефтеносности по регрессионным составляющим — 64 %, а точность прогноза выделения нефтеносных и водоносных скважин составляет 65,4 и 62,3 % соответственно.

Комплексирование моделей прогноза по локальным и регрессионным составляющим для создания единой зональной модели прогноза нефтеносности по структурным параметрам также было проведено методом линейного дискриминантного анализа, где в качестве переменных были использованы значения канонических уравнений каждой модели. Статистические характеристики параметров, использованных при построении моделей, приведены в табл. 4.

Линейная дискриминантная функция комплексной модели зонального прогноза нефтеносности имеет вид

Z = 0,734 ∙ Z lok + 0,391 ∙ Z regr .

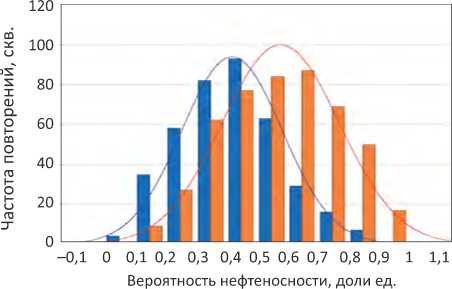

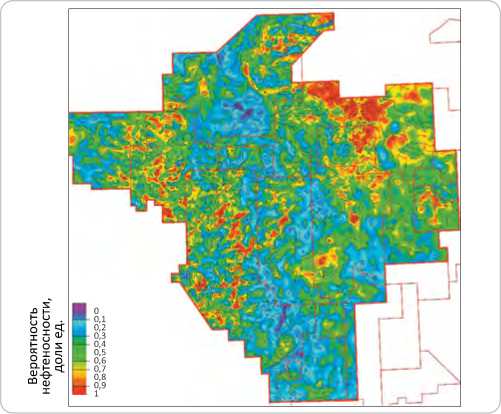

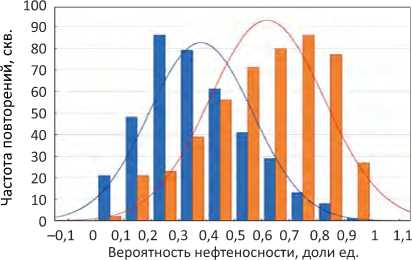

Как следует из уравнения, модель, созданная на основе локальных составляющих, имеет больший вес относительно модели по регрессионным составляющим, однако вклад обеих моделей в общий прогноз значим. Общая результативность комплексной модели зонального прогноза нефтеносности по структурным параметрам составляет 66,6 %, для нефтеносных скважин точность прогноза — 63,7 %, для водоносных — 70,3 %. График плотности распределения вероятности нефтеносности представлен на рис. 6, схема распределения вероятностей зональной модели по площади — на рис. 7.

Построение зональной модели прогноза нефтеносности позволило выделить ряд закономерностей распределения нефтеносного потенциала по площади исследования. Так, выявлено, что нефтеносность пласта ЮС1 в значительной степени контролируется его поверхностью в аптское время, когда, вероятно, происходило заполнение ловушек УВ и формировались первичные залежи нефти.

Показатель общей результативности модели (66 %) и большая площадь перекрытия групп

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Табл. 3. Статистические характеристики параметров регрессионных составляющих

Tab. 3. Statistical characteristics of regression component parameters

|

Регрессионная составляющая |

000 000+Среднее значение000 000 ± стандартное отклонение |

t -критерий p |

|

|

Нефтяные скважины |

Водные скважины |

||

|

Г – f (А) |

-2,677 |

2,284 |

-4,403 |

|

16,995 |

15,878 |

< 10-6 |

|

|

Г – f (Т 3 ) |

-5,916 |

5,629 |

-8,571 |

|

20,756 |

18,379 |

< 10-8 |

|

|

Ю 1 – f (Ю 2 ) |

0,376 |

2,313 |

-3,567 |

|

8,088 |

7,791 |

< 10-6 |

|

|

М – f (Ю 1 ) |

-1,528 |

3,646 |

-6,17 |

|

12,848 |

11,55 |

< 10-7 |

|

|

Г – f (М) |

-1,058 |

1,016 |

-2,967 |

|

10,252 |

10,217 |

< 10-5 |

|

Примечание. Статистические характеристики скважин: числитель — с притоками нефти, знаменатель — сухих.

Note. Numerator — statistical characteristics of well with oil inflows; denominator — statistical characteristics of dry well.

Табл. 4. Статистические характеристики зональных моделей прогноза

Tab. 4. Statistical characteristics of zonal prediction models

|

Каноническое уравнение модели |

000 000Среднее значение000 000 ± стандартное отклонени е |

t -критерий p |

|

|

Нефтяные скважины |

Водные скважины |

||

|

Z lok |

0,366 |

-0,455 |

12,031 |

|

1,090 |

0,874 |

< 10-30 |

|

|

Z regr |

0,304 |

-0,378 |

9,998 |

|

1,041 |

0,947 |

< 10-30 |

|

Примечание. Статистические характеристики скважин: числитель — с притоками нефти, знаменатель — сухих.

Note. Numerator — statistical characteristics of well with oil inflows; denominator — statistical characteristics of dry well.

на рис. 6 не позволяют использовать построенную модель в качестве надежного прогноза. Точность прогноза существенно снижается в результате обобщения всей территории исследования единой моделью. Обилие различных закономерностей распределения нефтеносности по площади, сложность геологического строения и процессов, повлиявших на формирование недр, не позволяют выделить единую и надежную закономерность, которая будет справедлива для всей площади исследования.

Для увеличения достоверности и надежности прогноза была построена серия локальных моделей прогноза нефтеносности. Каждая модель приурочена к месторождению, группе близкорасположенных месторождений или площади со схожим строением залежей нефти. Выделение локальных участков для построения уточненных моделей прогноза проведено на основании обобщения и анализа имеющейся информации о залежах нефти. Основаниями для объединения площадей в единую модель были такие условия, как приуроченность к одному тектоническому элементу, равномерная изученность глубоким бурением, близкое расположение залежей нефти друг к другу и гипсометрическое положение залежей нефти. Результаты построения локальных моделей прогноза, их линейные дискриминантные функции и статистические характеристики приведены в табл. 5.

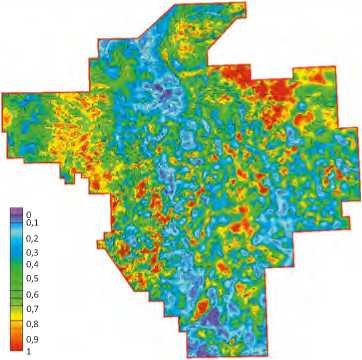

По результатам построения зональной модели прогноза и серии уточненных моделей на локальных площадях была построена комплексная модель зонально-локального прогноза нефтеносности по структурным параметрам северной части Сургутского свода.

Площади использования локальных моделей ограничиваются участками с равномерной изученностью глубоким бурением. На поисковых участках и некоторых площадях, где локальные модели в малой степени отражают закономерности нефтеносности, была применена зональная модель прогноза для учета обобщенных закономерностей нефтеносности для всей территории исследования. Таким образом, зональная модель использовалась на территории Северо-Когалымского, Южно-Холмогорского, Северо-Ягунского, Северо-Новоортъягунско-го и южной части Имилорского участков.

Комплексная модель зонально-локального прогноза нефтеносности отражает локальные зако-

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Табл. 5. Характеристики локальных моделей прогноза

Tab. 5. Characteristics of local prediction models

|

Модель |

ЛДФ |

Комплексная ЛДФ |

t -критерий p |

Распознаваемость общая, % Распознаваемость нефть/вода, % |

|

Дружно-Грибная |

Z lok = 0,715 · ЮС 1 40 + 0,375 · М60+ + 0,212 · Г50 - 0,523 |

Z = 0,882 · Z lok – 0,222 · Z regr |

6,301 |

71 |

|

Z regr = 1,567 · [М – f (Ю 2 )] + 0,931 · · [Г – f (Ю 2 )] + 1,257 |

0 |

65,2 /78,6 |

||

|

Ягунская |

Z lok = 1,248 · ЮС 1 45 - 0,402 |

Z = 0,984 · Z lok + 0,679 · Z regr |

6,567 |

74,5 |

|

Z regr = 1,131 · [Г – f (А)] - 0,495 |

0 |

76 /73 |

||

|

Икилорско-Ягунская |

Z lok = 1,58 · ЮС 1 65 - 0,619 |

Z = 0,853 · Z lok – 0,567 · Z regr |

8,307 |

76,5 |

|

Z regr = 1,131 · [Г – f (T 3 )] + 0,868 · · [Г – f (M)] -1,372 |

0 |

78,6 /74,6 |

||

|

Восточно-Икилорская |

Z lok = -0,562 · ЮС 1 65 + 2,01 · M125 – – 0,977 |

Z = 0,804 · Z lok – 0,389 · Z regr |

5,530 |

80,5 |

|

Z regr = 2,324 · [Г – f (ЮС 2 )] + 0,18 · · [Г – f (M)] – 2,487 |

0 |

90 /69 |

||

|

Русскинская |

Z lok = 1,06 · М350 – 0,829 Z regr = 1,978 · [Г – f (T 3 )] + 0,446 · · [Г – f (M)] -0,493 |

Z = 0,563 · Z lok – 0,595 · Z regr |

10,749 |

79 |

|

0 |

78 /80 |

|||

|

Тевлинская |

Z lok = 0,259 · ЮС 1 30 + 0,795 · Г225 -- 0,593 |

Z = 0,367 · Z lok – 0,725 · Z regr |

6,786 |

73,4 |

|

Z regr = –0,952 · [Г – f (A)] – 1,278 · · [Г – f (ЮС 1 )] -0,57 · [Г – f (M)] -0,31 |

0 |

71,4 /75,8 |

||

|

Когалымская |

Z lok = 0,806 · Г50 – 0,487 |

Z lok = 0,806 · Г50 – 0,487 |

6,487 |

74,3 |

|

Z regr = 2,108 · [Г – f (ЮС 1 )] - 0,886 |

0 |

73,2 /75 |

||

|

Имилорско-Кочевская |

Z lok = 0,888 · М350 – 0,326 |

Z = –0,555 · Z lok + 0,486 · Z regr |

6,684 |

73,5 |

|

Z regr = 1,023 · [Г – f (ЮС 1 )] + 0,569 · · [М – f (ЮС 1 )] – 0,078 |

||||

|

0 |

71,4 /80,5 |

Рис. 6. График плотности распределения вероятности нефтеносности комплексной модели зонального прогноза нефтеносности по структурным параметрам

Fig. 6. Diagram of density of oil occurrence probability function in integrated model of zonal petroleum potential prediction using structural parameters

1 — вода; 2 — нефть

1 — water; 2 — oil номерности распределения нефтеносности и коррелирует с общими зависимостями нефтеносности и структурных параметров.

Общая результативность комплексной модели зонально-локального прогноза составляет 73,2 %,

Рис. 7. Вероятностная схема зональной модели прогноза нефтеносности по структурным параметрам

Fig. 7. Probabilistic scheme of zonal model of oil occurrence prediction using structural parameters

при распознаваемости 72,4 % для нефтеносных и 74,2 % — для водоносных скважин. График плотности распределения вероятности нефтеносности представлен на рис. 8, статистические характеристики модели — в табл. 6.

Учитывая сложность геологического строения и широкий спектр факторов, влияющих на нефте-

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Табл. 6. Статистические характеристики вероятности нефтеносности комплексной модели зонально-локального прогноза

Tab. 6. Statistical characteristics of oil occurrence probability in integrated model of zonal-local prediction

|

Параметр |

------Среднее значение------ ± стандартное отклонение |

t -критерий p |

|

|

Нефтяные скважины |

Водные скважины |

||

|

complex |

0,616 |

0,378 |

17,605 |

|

0,207 |

0,187 |

0 |

|

Примечание. Статистические характеристики скважин: числитель — с притоками нефти, знаменатель — сухих

Note. Numerator — statistical characteristics of well with oil inflows; denominator — statistical characteristics of dry well.

Рис. 8. График плотности распределения вероятности нефтеносности комплексной модели зонально-локального прогноза нефтеносности по структурным параметрам

Fig. 8. Diagram of density of oil occurrence probability function in integrated model of zonal-local petroleum potential prediction using structural parameters

Усл. обозначения см. на рис. 6

For Legend see Fig. 6

Табл. 7. Сравнение статистических характеристик моделей прогноза

Tab. 7. Comparison of prediction model statistical characteristics

|

Модель |

Среднее арифметическое |

Медиана |

Стандартное отклонение |

χ2 Пирсона |

t -критерий/ уровень значимости |

Распознаваемость, % |

|

Зональная |

0,427 |

0,401 |

0,213 |

432 |

2,897 |

66 |

|

Комплексная |

0,436 |

0,411 |

0,224 |

315 |

0,004 |

73 |

Рис. 9. Вероятностная схема комплексной модели зонально-локального прогноза нефтеносности по структурным параметрам

Fig. 9. Probabilistic scheme of integrated model of zonal-local petroleum potential prediction using structural parameters

носность объекта, величина распознаваемости модели по структурным параметрам в 73 % для всей площади является весьма хорошим показателем. Вероятностная схема комплексной модели зонально-локального прогноза нефтеносности по структурным параметрам пласта ЮС1 представлена на рис. 9. Сравнение статистических характеристик зональной и зонально-локальной моделей прогноза приведено в табл. 7.

Заключение

Построение вероятностно-статистической модели зонально-локального прогноза нефтеносности по структурным параметрам позволило выделить, сформулировать и использовать для прогнозирования многие закономерности.

Так, было установлено, что на большей части площади исследования нефтеносность тяготеет к участкам, испытавшим воздымание в ранние этапы формирования осадочного чехла. Для использова-

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS ния такой закономерности при прогнозе нефтеносности был вычислен ряд регрессионных составляющих между отметкой отражающего горизонта и его регрессионной моделью от нижележащего отражающего горизонта. Для каждой локальной площади наблюдалась индивидуальная зависимость регрессионных составляющих, что заключалось как в форме зависимости, так и в определяющем эту зависимость параметре.

В ходе исследования была выявлена зональность во взаимоотношении отражающих горизонтов. Были выделены характерные тренды зависимостей, приведены возможные причины формирования трендов зависимостей на отдельных пло- щадях. Выделение зон было также использовано при построении моделей нефтеносности по параметрам, полученным от регрессионных моделей.

Также была установлена связь между палеоструктурным рельефом пласта ЮС1 и его нефтеносностью. Было выявлено повсеместное влияние параметров локальных составляющих палеоструктурных поверхностей на нефтеносность на начало туронского и аптского времени. Для всех площадей наблюдалась прямая зависимость между значением локальных составляющих и нефтеносностью, однако степень зависимости и ее форма также остаются индивидуальными для каждой локальной площади.

Список литературы Разработка вероятностно-статистических моделей прогноза нефтеносности по структурным параметрам пласта ЮС1 в северной части Сургутского свода

- Путилов И.С., Галкин В.И., Пятунина Е.В. О необходимости использования новых критериев при прогнозе нефтегазоносности малоразмерных структур (на примере территории Пермского края) // Нефтяное хозяйство. - 2018. - № 5. - С. 40-43. DOI: 10.24887/0028-2448-2018-5-40-43.

- Путилов И.С., Галкин В.И. Особенности использования новых критериев при прогнозе нефтегазоносности структур различных тектонических элементов Пермского края // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2016. -№ 2. - С. 4-7.

- Путилов И.С. Способ подготовки структур, перспективных для поисково-разведочного бурения на нефть и газ: патент РФ № 2502089. - 2013.

- Кривощеков С.Н. Использование комплексного анализа геолого-геофизической информации при прогнозе нефтегазоносности в «старых» нефтедобывающих районах (на примере территории Пермского края) // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2009. - № 10. - С. 16-19.

- Гришкевич В.Ф., Еханин А.Е., Нестеров И.И и др. Оценка перспектив нефтеносности юрских отложений на локальных структурах Среднеобской и Каймысовской нефтегазоносных областей. Направление геолого-разведочных работ в юрских отложениях Томской области // Пути повышения эффективности геолого-разведочных работ на нефть и газ Западной Сибири. Труды ЗапСибНИГНИ. -Вып. 100. - 1975. - С. 39-44.

- Лац С.А., Сметанин А.Б., Щергина Е.А. и др. Концептуальные модели и нефтеносность пласта Ю11 на территории деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в Широтном Приобье // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. -2015. - № 9. - С. 10-17.

- Алексеев В.П., Чернова О.С., Амон Э.О. и др. Закономерности изменения состава и строения коллектора Ю1 в Широтном Приобье и его ближнем окружении (Западная Сибирь) // Литосфера. - 2014. - № 3. - С. 51-69.

- Сметанин А.Б., Щергина Е.А., Щергин В.Г. Исследование цикличности отложений васюганской свиты в связи с разработкой се-диментационных моделей пласта ЮВ11 // Типы седиментогенеза и литогинеза и их эволюция в истории земли: мат-лы 5-го Всероссийского литологического совещания. - Екатеринбург: Межведомственный Литологический Комитет РАН, 2008. - Т. II. - С. 284-287.

- Smetanin A.B., LatsS., ShcherginaE., Shchergin V. et al. The Results of the Research Assessment Paleotektonic Oil Deposits on the Example Featuring Deposits of Western Siberia // European Association of Geoscientists & Engineers, Tyumen 2017. - Т. 2017. - № 1. - С. 1-6. DOI: 10.3997/2214-4609.201700125.

- Алексеев В.П., Амон Э.О., Валеев Р.А. и др. Палеогеографические реконструкции в ракурсе прерывисто-непрерывного осадко-накопления (на примере юрских отложений Западно-Сибирского бассейна) // Юрская система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии (Пятое всероссийское совещание Тюмень, 23-27 сентября 2013 г.). - Екатеринбург: ИздатНаукаСервис, 2013. -С. 17-19.

- СметанинА.Б., Лац С.А., Щергина Е.А., Щергин В.Г. Концептуальная модель нефтеносности васюганского комплекса Широтного Приобья // Вестник «КогалымНИПИнефть». - 2018. - № 4. - С. 3-4.

- Галкин В.И., Шайхутдинов А.Н. О возможности прогноза нефтегазоносности юрских отложений вероятностно-статистическими методами (на примере территории деятельности ТПП «Когалымнефтегаз» // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2009. - № 6. - С. 11-14.

- Галкин В.И., Маршаев О.А. Анализ факторов, контролирующих нефтегазоносность локальных структур // Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений. - 1989. - № 11. - С. 5-8.

- Галкин В.И., Маршаев О.А., Меросн М.Э. Комплексное влияние факторов, контролирующих нефтегазоносность локальных структур // Экспресс-информация. Серия: Нефтегазовая геология и геофизика. - М., 1990. - Вып. 5. - С. 16-21.

- Захрямина М.О. Использование статистического анализа для прогноза зон распространения высокоемких коллекторов // Проблемы геологии и освоения недр.: тр. Четвертого Международного симпозиума им. акад. М.А. Усова студентов, аспирантов и молодых ученых. - Томск: Изд-во НТЛ, 2000. - С. 352-353.

- Галкин В.И., Жуков Ю.А., Шишкин М.А. Применение вероятностных моделей для локального прогноза нефтегазоносности. -Екатеринбург: Ин-т экологии и генетики микроорганизмов, 1992. - 108 с.

- Галкин В.И., Шайхутдинов А.Н. Построение статистических моделей для прогноза дебитов нефти по верхнеюрским отложениям Когалымского региона // Нефтяное хозяйство. - 2010. - № 1. - С. 52-54.

- Галкин В.И., Козлова И.А., Кривощеков С.Н., Пятунина Е.В., Пестова С.Н. О возможности прогнозирования нефтегазоносности фаменских отложений с помощью построения вероятностно-статистических моделей // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2007. - № 10. - С. 22-27.

- Барских М.Г., Коноплев А.В., Хронусов В.В., Кривощеков С.Н. Новый инструмент пространственного анализа геолого-геофизической информации-Template Analyst // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2008. - № 8. -С. 17-20.

- Кривощеков С.Н. Разработка регионально-зональных критериев прогноза нефтегазоносности территории Пермского Прикамья вероятностно-статистическими методами // Нефтяное хозяйство. - 2011. - № 10. - С. 10-14.

- Галкин В.И., Козлова И.А., Кривощекова С.Н., Мелкишев О.А. К обоснованию построения моделей зонального прогноза нефтегазоносности для нижнесредневизейского комплекса Пермского края // Нефтяное хозяйство. - 2015. - № 8. - С. 32-35.

- Kaufman M.G. Statistical Issues in the Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources // The Energy Journal. - 1993. - № 1. - С. 30.

- Davis C.J. Estimation of the probability of success in petroleum exploration // Mathematical Geology. - 1977. - Т. 9. - № 4. - С. 409-427.

- Большаков Ю.Я., Большакова Е.Ю. Решение задач нефтегазопромысловой геологии на основе капиллярных моделей залежей. -Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. - 140 с.

- Гришкевич В.Ф. Роль капиллярно-эмульсионных эффектов в процессе вторичной миграции и аккумуляции нефти // Труды ЗапСибНИГНИ. - 1981. - Вып. 166. - С. 89-97.

- Рыбак В.К. Влияние неотектоники на изменение положения ВНК залежей нефти Красноленинского свода // Труды ЗапСибНИГНИ: Тектоника Западной Сибири. - 1987. - С. 126-129.

- Флаас А.С., Чернова М.Л. Палеодинамика формирования структурного плана мезозойских отложений в Когалымском регионе Западной Сибири // Осадочные бассейны: закономерности строения и эволюции, минерагения. - Екатеринбург, 2000. - С. 144-146.

- Щергина Е.А., Лац С.А., Щергин В.Г. О роли тектонических процессов в характере изменении межфазовых контактов юрских залежей // 3rd EAGE International Geoscience Conference Tyumen 2013 - New Geotechnology for the Old Oil Provincies. - European Association of Geoscientists & Engineers, 2013. DOI: 10.3997/2214-4609.20142742.

- Богер А.М., Лац С.А., Сметанин А.Б., Щергина Е.А., Щергин В.Г. Палеотектоника и нефтегазоносность васюганского горизонта на примере пласта ЮВ1 Ватьеганского месторождения // 20-я юбилейная конференция по вопросам геологоразведки и разработки месторождений нефти и газа «Геомодель 2018» (Геленджик, 2018). - Геленджик, 2018. DOI: 10.3997/2214-4609.201802332.

- Максимов Е.М. Тектоническая цикличность на платформенном этапе развития Западно-Сибирской плиты // Труды ЗапСибНИГНИ. - 1977. - Вып. 125. - С. 80-85.

- Хатьянов Ф.И. Сейсмопалеогеоморфология при поисках и разведке углеводородов // Нефтегазовая геология и геофизика по информационному обеспечению общесоюзных научно-технических программ. Сер. «Нефтегазовая геология и геофизика». - 1987. -Вып. 13. - С. 69.