Разрез среднего ордовика (дарривилийский ярус) и верхнего девона (франский ярус) Яхново как уникальный геологический объект востока Главного девонского поля

Автор: Цинкобурова М. Г., Смирнов Д. М., Барановская М. Л.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 1 т.28, 2025 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время в пределах Прибалтийско-Ладожской структурно-фациальной зоны, характеризующейся распространением прибрежно-морских и прибрежно-континентальных отложений нижнего и среднего франа, обнажения коренных пород практически утрачены. В обнажении Яхново вскрываются породы волховской свиты (дарривилий), а также важинской и сясинской свит (нижний фран). В породах волховской свиты зафиксированы комплекс ихнофоссилий мягкого дна с доминирующим ихнородом Thalassinoides Ehrenberg, характерным для обстановки сублиторали выше базиса штормовых волн и ниже базиса обычных волн, а также поверхность хардграунда с характерными следами сверления Trypanites Mägdefrau. В породах сясинской свиты установлены следы Arenicolites Salter, встречающиеся в отложениях зон высокодинамичного мелководья; в осыпи в глыбах известняков обнаружен крупный след артроподы, предположительно относящийся к ихнороду Rusophycus Hall, рассматриваемому как домихниа (норка) членистоногих. Находки крупных членистоногих ранее не были зафиксированы в породах франа востока Главного девонского поля. В ходе исследования доказана историческая, стратиграфическая, ихнологическая, палеоэкологическая, палеогеографическая ценность разреза Яхново, являющегося фактически единственным обнажением, демонстрирующим особенности карбонатно-терригенного разреза нижнего франа, сформировавшегося в наиболее мелководной зоне раннефранского моря.

Главное девонское поле, Прибалтийско-Ладожская СФЗ, нижний фран, карбонатно-терригенные породы верхнего девона, ихнофоссилии, утраченные стратиграфические разрезы, Main Devonian Field, Baltic-Ladoga structural-facies zone, Lower Frasnian, carbonate-terrigenous rocks of the Upper Devonian, ichnofossils, lost stratigraphic sections

Короткий адрес: https://sciup.org/142243481

IDR: 142243481 | УДК: 551.734.5 | DOI: 10.21443/1560-9278-2025-28-1-38-48

Текст статьи Разрез среднего ордовика (дарривилийский ярус) и верхнего девона (франский ярус) Яхново как уникальный геологический объект востока Главного девонского поля

*Empress Catherine II Saint Petersburg Mining University, Saint Petersburg, Russia; e-mail: , ORCID:

Tsinkoburova, M. G. et al. 2025. The outcrop of the Middle Ordovician (Darriwilian stage) and Upper Devonian (Frasnian stage) Yakhnovo as a unique geological feature in the East of the Main Devonian Field. Vestnik of MSTU, 28(1), pp. 38–48. (In Russ.) DOI: 1560-9278-2025-28-1-38-48.

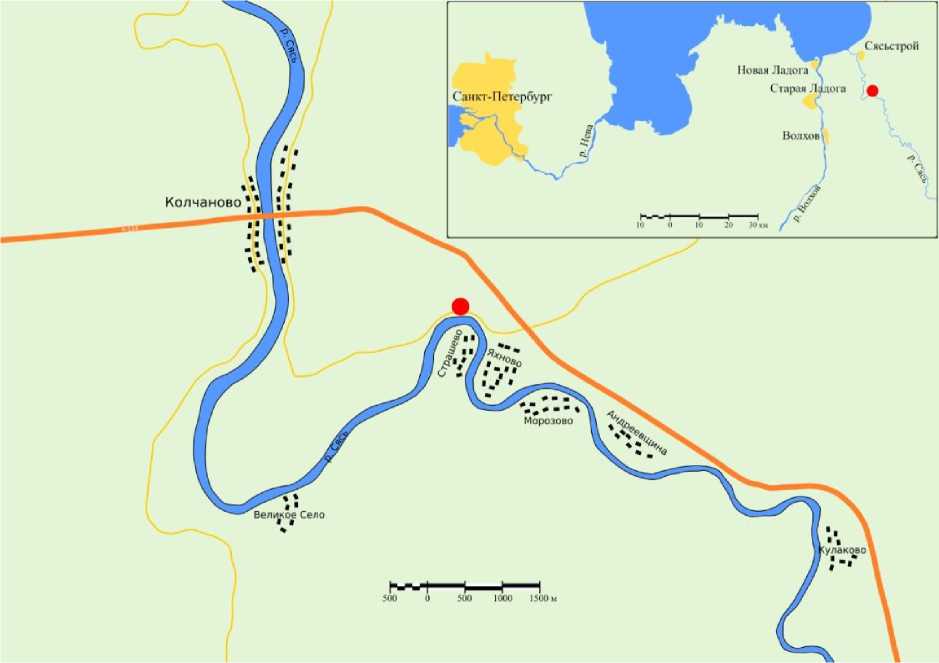

Главное девонское поле (ГДП) является уникальной областью площадного распространения глинистотерригенных и глинисто-карбонатных преимущественно морских пород среднего и верхнего девона на северо-западе Восточно-Европейской платформы. В пределах восточной (российской) части ГДП выделяются две структурно-фациальные зоны (СФЗ): Прибалтийско-Ладожская (север и северо-восток), соответствующая периферийной, наиболее мелководной части морского бассейна и прибрежной суши (прибрежно-морские и прибрежно-континентальные отложения франа) и Изборско-Ильменская (юг, юго-запад), характеризующаяся развитием относительно различных шельфовых фаций позднедевонского морского бассейна ( Вербицкий и др., 2012 ). Характер обнаженности в Прибалтийско-Ладожской СФЗ в течение XX в. катастрофически ухудшился. В настоящее время сохраняется только один относительно полный разрез, отражающий литолого-фациальные особенности данной структурно-фациальной зоны, расположенный на правом берегу реки Сясь (ниже деревни Яхново) и охватывающий значительную часть нижнего франа Прибалтийско-Ладожской СФЗ (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения обнажения Яхново (составлена авторами; обнажение показано красным кружком) Fig. 1. The layout of the Yachnovo outcrop (compiled by the authors; the outcrop is shown by the red circle)

Породы девона востока ГДП были описаны Х. Пандером еще в середине XIX в. ( Пандер, 1846 ). Первые обобщающие фундаментальные сводки по породам девона европейской части России были сделаны П. Н. Венюковым ( Венюков, 1884; 1886 ). В 1922 г. в учебнике по исторической геологии А. А. Борисяка появилось название Главное девонское поле ( Борисяк, 1922, с. 136 ). В тридцатых годах XX в. большой группой исследователей проводилось детальное литолого-стратиграфическое, палеонтологическое и палеоэкологическое изучение пород девона всей восточной половины ГДП. В результате этих работ Р. Ф. Геккером и Д. В. Обручевым для пород верхнего девона была выделена серия слоев с географическими названиями ( Геккер, 1933; Обручев, 1930 ). В середине XX в. (50–70-е гг.) в рамках формирования унифицированных стратиграфических схем девона Восточно-Европейской платформы по всей территории ГДП проходили детальнейшие стратиграфические исследования ( Сорокин, 1978 ). Новейшие и современные литолого-стратиграфические и палеонтологические работы по изучению пород франа востока ГДП касались в первую очередь западной Изборско-Ильменской СФЗ.

Материалы и методы

Авторами были изучены опубликованные и фондовые материалы, посвященные Прибалтийско-Ладожской СФЗ, и проведены рекогносцировочные исследования мест наиболее известных обнажений зоны (Гверстовка, Горка Хваловская, Хвалово, Столбово, Кулаково, Яхново, Монцево, Колчаново). Обнажение Яхново-Монцево было послойно описано и опробовано; выделенным слоям впервые дана ихнологическая характеристика.

Краткая геологическая характеристика девона Прибалтийско-Ладожской СФЗ

Важной особенностью нижнефранских пород ГДП является их интенсивная литолого-фациальная изменчивость как по разрезу, так и по латерали. В Изборско-Ильменской СФЗ основной объем нижнего франа характеризуется преобладанием карбонатов, образовавшихся в обстановке мелководья и открытой части морского бассейна с меняющимся режимом солености; разрезы нижнего франа Прибалтийско-Ладожской СФЗ отличаются доминированием терригенных пород прибрежно-морского и прибрежноконтинентального генезиса. В раннефранское время происходили как медленные крупноамплитудные, так и быстрые малоамплитудные колебания уровня моря, что отразилось на пространственном распространении фаций.

В Прибалтийско-Ладожской СФЗ в основании разреза нижнего франа расположена важинская свита (таблица), представленная в нижней части красноцветными песчано-алевритовыми отложениями континентального генезиса, а в верхней – разноцветными плотными глинами и алевролитами, голубоватосветло-серыми песками и песчаниками с линзами глин ( Вербицкий и др., 2012 ). Выше по разрезу согласно залегает сясинская свита, сложенная в нижней части тонкокристаллическими серыми, пятнисто-зеленоватосерыми доломитами с прослоями зеленовато-серых фиолетовых мергелей. В средней части свита представлена темно-серыми с фиолетовыми пятнами микрокристаллическими доломитами, переходящими вверх по разрезу в серые, неравномерно доломитизированные известняки с тонкими прослоями пестроокрашенных глин и ракушечников. Верхняя часть сложена чередующимися слоями мощностью 0,05–1,60 м светло- и зеленоватосерых неравномерно глинистых органогенных и органогенно-детритовых известняков, мергелей, ракушняков и глин ( Вербицкий и др., 2012 ). Маловишерская свита (средний фран) несогласно перекрывает отложения сясинской свиты. Свита сложена красно-бурыми, зеленовато-серыми и пестроокрашенными глинами, алевролитами, мелкозернистыми песками и песчаниками с редкими маломощными (менее 2 м) прослоями мергелей ( Вербицкий и др., 2012 ).

Таблица. Соотношение местных и региональных подразделений нижнего и среднего франа в Прибалтийско-Ладожской СФЗ ( Иванов, 2023 ) Table. The ratio of local and regional stratigraphic divisions of the Lower and Middle Frasnian in the Baltic-Ladoga structural-facies zone ( Ivanov, 2023 )

|

Горизонт |

Слои с географическим названием |

Свита |

|

Даугавский |

Бурегские |

Маловишерская |

|

Ильменские |

||

|

Свинордские |

||

|

Порховские |

||

|

Дубниковский |

Дубниковские |

|

|

Плявинский |

Чудовские |

Сясинская |

|

Псковские |

||

|

Снетогорские |

||

|

Аматский |

Подснетогорские |

Важинская |

Геологическая характеристика разреза Яхново

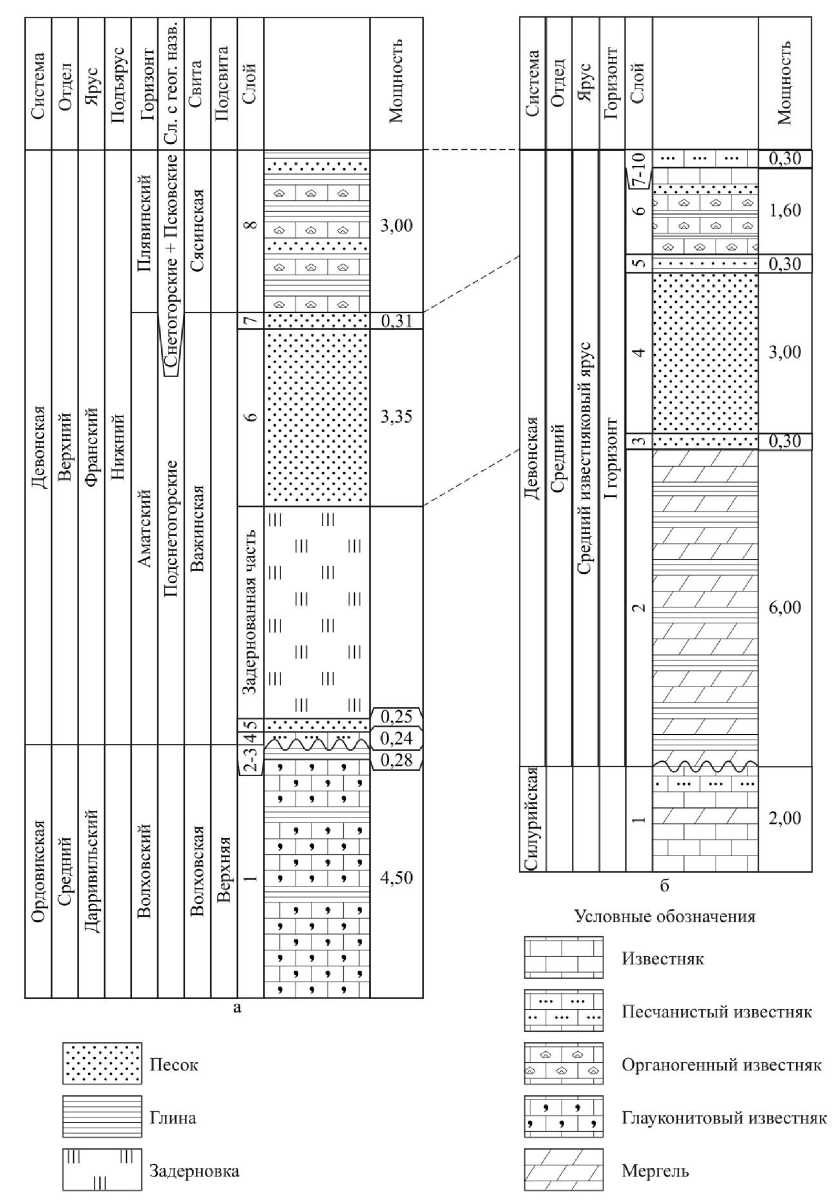

Разрез Яхново располагается в восточной части Прибалтийско-Ладожской СФЗ (рис. 1). В данном обнажении у уреза воды вскрывается толща переслаивания серовато-зеленых микритовых глауконитовых (с редкими зернами глауконита) известняков (мадстоунов) с пестроцветными биокластовыми глауконитовыми известняками (вакстоунами-грейнстоунами); биокласты представлены несортированными фрагментами панцирей трилобитов и створок ринхонеллиформных брахиопод; наблюдаются единичные маломощные прослои известковистых серовато-зеленых глин. Толща глауконитовых известняков относится к волховской свите среднего ордовика. Видимая мощность пород ордовика колеблется в диапазоне от 2–2,5 до 4,5 м (в зависимости от сезонных изменений уровня реки). Разрез пород девона начинается с важинской свиты и заканчивается нижней частью сясинской свиты (рис. 2).

Нижняя часть важинской свиты в обнажении представлена пятнистоокрашенными, светло-зелеными в свежем сколе, бежевыми на выветрелой поверхности, толстоплитчатыми, известковистыми мелкозернистыми песчаниками; выше залегают бежевые тонкозернистые песчаники с тонкой, отчетливой субгоризонтальной слоистостью, подчеркнутой прослоями песчаников, обогащенных слюдой. В верхней пачке песчаников наблюдаются следы зарывания, выделяющиеся ожелезнением.

Рис. 2. Стратиграфическая колонка (обнажение Яхново), составленная: а – по результатам полевого изучения, выполненного авторами в 2024 г.; б – по описанию П. Н. Венюкова1 ( Венюков, 1884; 1886 )

Fig. 2. Stratigraphic column, Yakhnovo outcrop: a – compiled according to the results of the field study carried out by the authors, 2024; б – compiled according to the description of P. N. Venyukov ( Venyukov, 1884; 1886 )

1Стратиграфическое расчленение представлено по описанию П. Н. Венюкова (согласно принятому в конце XIX в.); отложения ордовика интерпретировались как отложения нижнего силура; карбонатно-терригенная и карбонатная толща верхнего девона рассматривалась в составе среднего девона.

Сясинская свита представлена переслаивающимися пестроцветными мелкозернистыми песчаниками (слабо сцементированными в нижней части свиты и сильно сцементированными известковистыми в верхней части обнажения свиты), голубыми и вишневыми глинами с подчиненными прослоями тонкоплитчатых (толщина плиток 1–5 см) серых брахиоподовых ракушняков [сложенных преимущественно целыми раковинами, реже – створками ринхонеллиформных брахиопод Ripidiorhynchus livonicus (Buch.) или Ladogia meyendorfi (Vern.), детритом панцирных рыб] и пестроцветных микрито-биокластовых известняков (биокласты представлены мелким детритом ринхонеллиформных брахиопод). В песчаниках также зафиксированы ветвистые следы илоедов, подчеркнутые ожелезнением.

Несмотря на значительную степень утраты разреза Яхново, отчетливо видную при сопоставлении описаний и фотографий разреза XIX – начала XX вв. (рис. 2–4), данное обнажение и в настоящее время можно рассматривать как опорный разрез основания франа Прибалтийско-Ладожской СФЗ. С другой стороны, сопоставление характера и состояния стратиграфического разреза в настоящее время и по литературным данным дает возможность увидеть меру утраты стратиграфического разреза за последние сто лет и косвенно оценить интенсивность геодинамических процессов.

Рис. 3. Обнажение толщи переслаивания пестроцветных глин, ракушняков и глинистых известняков сясинской свиты (вскрытое свежим оползнем; нижний фран; Яхново, апрель 2023 г.; фото автора) Fig. 3. Outcrop of the thickness of the interlayers of variegated clays, shell rocks and clay limestones from the Syas' formation (Lower Frasnian, exposed by a fresh landslide, Yakhnovo, April 2023; photo by the author)

Историческая ценность разреза Яхново

Обнажение Яхново не только является единственным наиболее полно сохранившимся обнажением Прибалтийско-Ладожской СФЗ, но и особо ценным геологическим объектом северо-запада Русской плиты. Описание обнажения Яхново вошло в золотой фонд классической геологической литературы. Как было отмечено выше, особенности геологического строения этой части ГДП впервые отмечаются еще в работах первой половины XIX в. Первое подробное послойное описание обнажения вблизи Яхново, именовавшегося тогда как обнажение вблизи деревни Монцевой, было сделано Х. Пандером ( Пандер, 1846 ); подробные описания разреза Яхново-Монцево содержатся в работах основоположника стратиграфии девона европейской части России П. Н. Венюкова ( Венюков, 1884; 1886 ); о примечательной особенности обнажения, заключающейся в том, что "плитный или нижний известняк непосредственно прикрыт девонскими пластами", сообщал также Р. Мурчисон ( Мурчисон и др., 1849, с. 170 ).

Последнее обусловливает также одну из стратиграфических ценностей разреза – уникальную возможность наблюдения в обнажении двух различных комплексов пород, образовавшихся в течение двух этапов формирования осадочного чехла северо-запада Русской плиты (синкаледонского и сингерцинского). Залегание пород девона на размытой поверхности пород среднего ордовика можно также наблюдать в маленьком обнажении у деревни Бор (Ленинградская область, Волховский район) на левом берегу реки Волхов, но состояние данного обнажения и степень его доступности четко регулируется спуском воды в реке Волхов. Помимо этого, именно обнажение Яхново представляет собой наиболее полно сохранившийся на данный момент разрез сясинской свиты, характеризующей начальный этап интенсивно развивавшейся плявинской (раннефранской) трансгрессии в наиболее периферийной части морского бассейна. К сожалению, за XX век описываемое обнажение сильно заросло (берег практически полностью залесен, рис. 5) и оплыло; в настоящее время протяженное обнажение в полном описанном объеме отсутствуют, а исходный стратиграфический объем получается посредством обобщения данных по серии мелких, разрозненных обнажений (рис. 3–5).

Рис. 4. Обнажение Монцево (совр. Яхново) на реке Сясь, 1929 г. (из фотоархива семьи Д. В. Обручева) ( Лебедев, 2023 )

Fig. 4. Montsevo outcrop (modern Yakhnovo) on the Syas' River, 1929 (from the photo archive of the D. V. Obruchev family) ( Lebedev, 2023 )

Рис. 5. Современный вид берега реки Сясь (сентябрь 2024 г. фото автора) в районе бывшего обнажения Яхново;

место примерно соответствует месту, показанному на фотографии (рис. 4)

Fig. 5. Modern view of the Syas' River bank (September 2024 photo by the author) in the area of the former Yakhnovo outcrop; the location roughly corresponds to the place of the photo in Fig. 4

Результаты и обсуждение

В карбонатных и терригенных породах как ордовика, так и верхнего девона обнаружены два уровня (в волховской свите и верхней части важинской свиты), характеризующиеся довольно разнообразными комплексами ихнофоссилий. Ихнокомплексы пород нижнего франа востока ГДП (Изборско-Ильменской и Прибалтийской Ладожской СФЗ) детально никем не изучались.

Комплекс ихнофоссилий волховской свиты

Согласно исследованиям А. Дронова, Р. Микулаша ( Dronov et al., 2010 ), в известняках волховской свиты обнажения Яхново встречаются систематически разнообразные ихнофоссилии, свойственные крузиановой ихнофации ( Knaust, 2017; Seilacher, 2007 ), обнаруженные в породах свиты и в других районах: Thalassinoides, Palaeophycus . Следы Thalassinoides широко развиты в нижнем, обнажающемся в период межени у самой кромки воды, слое известняков, где степень биотурбации на отдельных участках достигает 80 % (рис. 6, а ).

Помимо этого, следы Thalassinoides можно наблюдать в многочисленных глыбах известняков в осыпи обнажения (рис. 6, б ). Этот комплекс ихнофоссилий характеризует обстановку сублиторали выше базиса штормовых волн и ниже базиса обычных волн. Следы Thalassinoides и Palaeophycus предположительно являются домихниями ( Knaust, 2017 ). По литературным данным, в волховских известняках Яхново также были обнаружены следы Bergaueria ( Dronov et al., 2010 ), типичные для более высокодинамичных мелководных условий и сколитовой ихнофации ( Knaust, 2017 ), однако в других районах распространения пород волховской свиты авторы встречали следы Bergaueria совместно с Thalassinoides в крузиановой ихнофации. Как и вышеприведенные ихнороды, следы Bergaueria рассматриваются как домихниа ( Knaust, 2017 ). В средней части пачки известняков волховского возраста наблюдается хардграунд со следами биоэрозии Trypanites heckeri . Судя по тому, что длина следов биоэрозии не превышает 2 мм, следы Trypanites heckeri сильно эродированы.

Комплекс ихнофоссилий важинской свиты

Комплекс ихнофоссилий важинской свиты наблюдается в пестроцветных ожелезненных слабо сцементированных песчаниках в верхней части важинской свиты (рис. 2). Это относительно редкие ихнофоссилии (индекс биотурбации около 25 %), представленные субвертикально ориентированными

U-образной и дугообразной формы следами без футеровки и шпрейтов; диаметр одного хода достигает 1–2 мм, расстояние между ветвями 1–2 см.

а

Рис. 6. Следы Thalassinoides Ehrenberg в известняках волховской свиты (дарривилий), Яхново: а – на эродированной поверхности известняков; б – глыбы пестроцветных биокластовых известняков с фрагментами крупных следов Thalassinoides (фото автора)

Fig. 6. Traces of Thalassinoides Ehrenberg in limestones of the Volkhov formation (Darriwilian), Yakhnovo: a – on the eroded limestone surface; б – blocks of variegated bioclastic limestones with fragments of large traces of Thalassinoides (photo by the author)

б

Согласно указанным признакам следы рассматриваются как Arenicolites Salter ( Knaust, 2017 ) (рис. 7). Следы Arenicolites встречаются в сколитовой ихнофации, характерной для высокодинамичного мелководья. Следообразователями Arenicolites являлись черви-фильтраторы, многие из которых были способны обитать в условиях ненормальной солености; следы относятся к домихниям. В этой же пачке встречаются ветвящиеся следы зарывания более сложной морфологии; Д. Кнаустом были обнаружены морфологически схожие следы, представляющие накладывающиеся друга на друга скопления следов Arenicolites ( Knaust, 2017 ).

Рис. 7. Следы Arenicolites Salter в песчаниках важинской свиты (фото автора)

Fig. 7. Traces of Arenicolites Salter in the sandstones of the Vazhinka formation (photo by the author)

Интересные сборы ихнофоссилий песчаной толщи были сделаны авторами в осыпи обнажения. Так, была обнаружена плитка красного сильно сцементированного мелкозернистого ожелезненного песчаника, на поверхности которой наблюдались два ихнорода, характерные для обстановок сколитовой ихнофации (условия высокоэнергетического морского мелководья), – плоский, очень низкий диск диаметром 2,5 см, напоминающий фрагмент Bergaueria sucta Seilacher ( Jensen, 1997 ). Данные следы рассматриваются как домихниа (следы обитания) или кубихниа (следы покоя) анемонов ( Knaust, 2017 ). Однако, в отличие от привычного положения апертуры следа Bergaueria параллельно поверхности напластования, данный диск ориентирован под небольшим углом к предполагаемой поверхности напластования. В этом же образце были обнаружены следы, относящиеся к ихнороду Palaeophycus Hall (ориентированные параллельно поверхности напластования прямой цилиндрической формы туннели, шириной до 0,3 см и длиной до 9 см, с заполнением идентичным вмещающей породе); этот ихнород рассматривается как домихниа червей-фильтраторов.

Ихнокомплексы в породах сясинской свиты

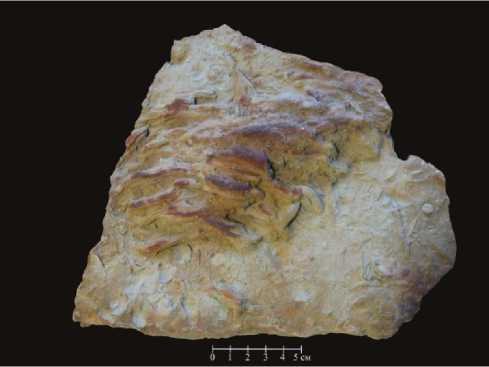

В осыпи авторами был найдена глыба пестроцветных песчанистых известняков (относящихся к микрито-биокластовым известнякам c крупными биокластами фрагментов створок Ripidiorhynchus livonicus (Buch), сясинская свита), содержащая крупные, сложной морфологии следы. Это гипоглифы, имеющие вид двулопастной структуры, состоящей из разноориентированных крупных веточек (длиной до 9 см, шириной до 1 см), покрытых тонкими "струйками" (рис. 8). Характер ихнофоссилии позволяет уверенно рассматривать описываемый след как след членистоногих и относить к крузиановой ихнофации. Сложная морфология и крупные размеры позволяют предположительно отнести найденный след к ихнороду Rusophycus Hall (рис. 8). Описываемый ихнород является полифациальным, но чаще рассматривается как домихниа членистоногих в составе крузиановой ихнофации. Находки крупных членистоногих до этого не были зафиксированы в породах франа востока ГДП.

Рис. 8. Rusophycus Hall в глыбах песчанистых известняков из сясинской свиты (фото автора) Fig. 8. Rusophycus Hall in blocks of sandy limestones from the Syas' formation (photo by the author)

Характеризуя установленные на данный момент ихнокомплексы в породах сясинской свиты, можно определить последовательность смены ихнофаций: сколитовая (в основании сясинской свиты, в слабосцементированных красных песчаниках); крузиановая (вышележащие пачки известняков). Эта последовательность соответствует классической последовательности ихнофаций А. Зейлахера ( Seilacher, 2007 ), характеризующей обстановку уменьшения интенсивности гидродинамики придонных вод и/или увеличения глубины бассейна. Выявленные ихнокомплексы в породах сясинской свиты наглядно отражают нестабильный режим осадконакопления периферийной части раннефранского морского бассейна. Особую ценность ихнокомплексам обнажения Яхново придает возможность увидеть в одном обнажении ихнокомплексы мелководного шельфа ордовика и девона, соответствующие разным эволюционным стадиям развития следообразователей в палеозое ( Mangano et al., 2015 ).

В осыпи обнажения Яхново в плитке девонских известняков-ракушняков из сясинской свиты были обнаружены три теки (крупная и маленькая, целые и фрагмент) эдриоастероидей – редкого класса ископаемых иглокожих (рис. 9).

Рис. 9. Эдриоастероидеи в плитке девонских известняков из сясинской свиты, обнаруженные в осыпи обнажения Яхново (фото автора)

Fig. 9. Edrioasteroids in the Devonian limestone tiles from the Syas' formation found in the talus of the Yakhnovo outcrop (photo by the author)

Однозначно принадлежность плитки с эдриоастероидеями ракушнякам девона была установлена по обнаруженным в плитке створкам ринхонеллиформных брахиопод Ladogia meyendorfi (Vern.) (зональному виду нижнего франа ГДП). Р. Ф. Геккер отмечал редкость находок эдриоастероидей на ГДП; лишь один экземпляр Lepidodiscus aff. ephraemovianus (Bog.) был обнаружен в чудовских слоях на реке Шелонь (Изборско-Ильменская СФЗ) ( Геккер, 1983 ). Р. Ф. Геккер описывает данный вид как прирастающий бентос хардграундов. Наличие горизонтов хардграунтов было зафиксировано в нижнефранских породах реки Сясь ( Геккер, 1983; Сорокин, 1978 ). Находка эдриоастероидеи в породах нижнего франа обнажения Яхново позволяет по-новому взглянуть на палеобиотопы морского мелководья периферийной части раннефранского моря и добавляет информацию об особенностях расселения эдриоастероидей во фране.

К сожалению, во второй половине XX в. подавляющее большинство обнажений Прибалтийско-Ладожской СФЗ оказались утрачены в силу как естественных, так и антропогенных факторов ( Цинкобурова и др., 2024 ). Сохранности разрезов не способствовал даже статус стратотипов местных и субрегиональных стратиграфических подразделений; подобные стратотипы должны рассматриваться как геологические памятники местного и регионального значения ( Лаппо и др., 1993 ).

Заключение

Обнажение Яхново является фактически единственным обнажением, демонстрирующим особенности карбонатно-терригенного разреза нижнего франа, сформировавшегося в наиболее мелководной зоне раннефранского моря. Научная ценность разреза Яхново обусловлена наличием в разрезе контакта пород среднего ордовика и девона, соответствующих разным этапам формирования осадочного чехла северо-запада Русской плиты, а также ихнологическими особенностями пород ордовика и девона в описываемом разрезе.