Разведочные работы в Тарбагатайском районе Республики Казахстан в 2016 году

Автор: Шуньков М.В., Таймагамбетов Ж.К., Анойкин А.А., Павленок К.К., Харевич В.М., Козликин М.Б., Мамиров Т.Б., Павленок Г.Д.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

В 2016 г. совместной Российско-казахстанской экспедицией ИАЭТ СО РАН и Национального музея Республики Казахстан была проведена археологическая разведка в Восточно-Казахстанской обл. Одним из участков работ стала восточная часть Тарбагатайского р-на, расположенная на юге Зайсанской впадины и севере Тарбагатайского хребта. В ходе работ стратифицированных объектов не найдено. При обследовании долин рек Еспе и Кандысу выявлено пять новых местонахождений. Наиболее интересно местонахождение Еспе-3, представляющее собой мастерскую на выходах сырья. Комплекс Еспе-3 содержит каменные артефакты, относящиеся к периодам от среднего палеолита до неолита. Немногочисленные каменные артефакты обнаружены на местонахождениях Еспе-1, -2, Тайбакан и Шолакбулак.

Восточный казахстан, тарбагатайский р-н, разведочные работы, палеолит, поверхностные сборы

Короткий адрес: https://sciup.org/14522350

IDR: 14522350 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Разведочные работы в Тарбагатайском районе Республики Казахстан в 2016 году

В сентябре 2016 г. совместной Российско-казахстанской экспедицией ИАЭТ СО РАН и Национального музея Республики Казахстан были проведены масштабные разведочные работы на территории Восточно-Казахстанской обл. Одним из участков проведения работ стала восточная часть Тарбагатай- ского р-на, находящаяся на стыке Зайсанской впадины с северными отрогами Тарбагатайского хребта.

Зайсанская впадина представляет собой обширный глубокий межгорный прогиб, поверхность которого характеризуется равнинным слабоувалистым рельефом, в ряде мест нарушенным поднятием отдельных сопок и возвышенностей. Южная часть впадины занята плоскими наклонными аллювиально-пролювиальными и аллювиальноозерными равнинами континентальных дельт, образовавшихся в приустьевых участках рек Кандысу, Бугаз и др. Участок, расположенный к северо-западу от хребта Тарбагатай, представляет собой переходную область от его отрогов к казахстанским пенепленам и мелкосопочникам [Геология ..., 1967, с. 420–426].

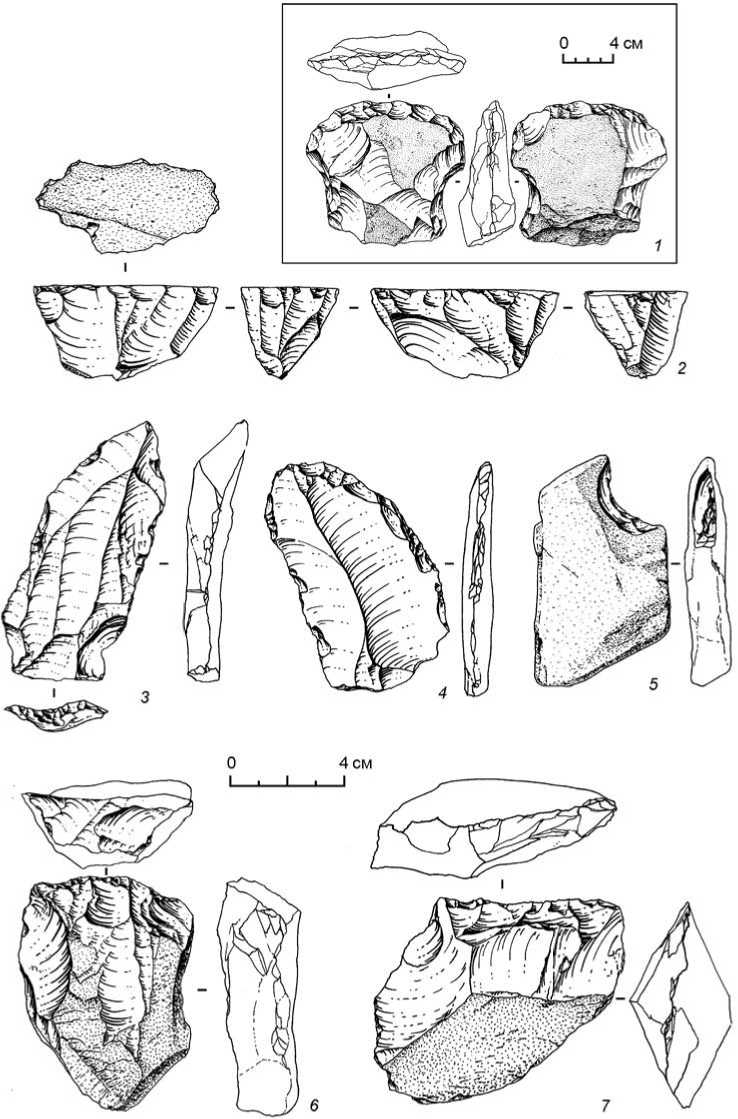

Каменные артефакты местонахождения Еспе-3 (художник М.Е. Медовикова).

1 – топор; 2, 6, 7 – нуклеусы; 3 – пластина; 4 – скребло; 5 – выемчатое орудие.

В исследуемом районе четвертичные отложения распространены на значительной территории, однако они имеют небольшую мощность, как правило, не превышающую нескольких метров, а зачастую и менее метра. Средне- и верхнечетвертичные отложения представлены буровато-серыми или желтовато-серыми щебнистыми суглинками [Там же, с. 213–218].

В связи с незначительным развитием чехла рыхлых отложений основное внимание при разведочных работах было уделено поиску памятников с поверхностным залеганием артефактов. Наиболее надежным поисковым признаком для обнаружения таких объектов можно считать приуроченные к водотокам выходы сырья, расположенные, как правило, у подножий отно сительно крупных возвышенностей. Источником сырья, видимо, служил содержащийся в четвертичных отложениях обломочный материал, состав и размеры которого зависят от расстояния переноса. Именно в такой ситуации был найден археологический материал на местонахождениях Еспе-1–3.

Река Еспе протекает по слабохолмистой, иногда террасированной равнине, где небольшой чехол плейстоценовых осадков покрывает палеоген-неогеновые отложения. Наиболее представительны материалы местонахождения Еспе-3, расположенного на правом берегу реки, в ее среднем течении, у подножия горы Толгай. Абсолютная высота ок. 800 м. Находки зафиксированы на пологих (3–10°) склонах, в их средней части, на высоте от 20 до 30 м над урезом реки. На отдельных участках склон расчленен ложками и промоинами временных водотоков с обнажениями по бортам. Поверхность склонов покрыта обломочным материалом с включением галечника. Сырьевой состав обло-мочника разнообразен, присутствует каменный материал высокого качества – различные ороговико-ванные породы, кремни и алевролиты. В верхней части склона зафиксирована пестроцветная толща с кристаллами гипса, на более низких уровнях покров сложен красновато-коричневым суглинком с многочисленными включениями щебня.

Археологический материал залегает широкой полосой вдоль склона, не образуя скоплений. На относительно высоких участках находки отсутствуют. Единичные, скорее всего перемещенные, предметы найдены у подножия.

Коллекция артефактов насчитывает 65 экз. Набор типологически выраженных ядрищ состоит из 9 экз. Три нуклеуса утилизированы в системе плоско стного параллельного расщепления. Один из них оформлен на окатанной плитке сырья; ударная площадка, скошенная к естественному контрфронту, подготовлена серией крупных снятий.

Фронт несет негативы коротких и удлиненных сколов среднего и мелкого размера (см. рисунок, 6). Два нуклеуса подготовлены на крупных гальках, имеют естественную ударную площадку; фронт образован негативами разноразмерных снятий (см. рисунок, 7).

Плоскостное продольно-поперечное скалывание представлено фрагментом ядрища, расколовшегося по естественной трещине. Сохранившийся фрагмент (фронт с латеральными участками) имеет две смежные специально подготовленные площадки.

Один из нуклеусов, оформленный на небольшом валуне, предназначен для получения крупных коротких заготовок с использованием встречного параллельного расщепления. Ударные площадки изделия естественные, скошенные.

Ядрище типа комбева представлено крупным массивным первичным отщепом, с вентральной поверхности которого одним снятием был удален ударный бугорок.

Торцовые ядрища (2 экз.), оформленные на окатанных плитках, обладают скошенной или прямой гладкой ударной площадкой и мелкими короткими негативами снятий на узком фронте.

Объемное расщепление представлено небольшим ядрищем (см. рисунок, 2 ) с дугой скалывания по всему периметру естественной ударной площадки. Фронт изделия несет негативы коротких и удлиненных мелких снятий.

Небольшой серией (9 экз.) представлены слабо окатанные обломки плитчатого сырья со сколами апробации.

Индустрия сколов насчитывает 43 экз. (с учетом изделий со следами вторичной обработки). Технические сколы (9 экз.) включают крупные удлиненные массивные снятия естественных ребер с отдельностей плитчатого сырья. Отщепы (33 экз.) преимущественно первичные и вторичные (25 экз.), среднего и крупного размера, короткие и укороченные, с гладкой и естественной остаточной ударной площадкой. Отщепы без естественной поверхности (8 экз.) имеют такие же морфометрические показатели. Их дорсальная огранка продольная, одно-или бинаправленная. Единственная в коллекции пластина – остроконечная, с продольной однонаправленной огранкой и фасетированной остаточной ударной площадкой. Возможно, она является продуктом леваллуазской технологии расщепления (см. рисунок, 3 ).

Орудийный набор насчитывает 6 экз. Изделия на сколах представлены отщепом с ретушью и диагональным выпуклым дорсальным скреблом (см. рисунок, 4). Еще три орудия - выемчатые, с глубоким ретушированным анкошем. Изделия оформ- лены на небольших окатанных плитках (см. рисунок, 5). Кроме того, найден крупный бифасиально обработанный топор с перехватом (см. рисунок, 1), выполненный на уплощенной гальке.

Каменные артефакты местонахождения Еспе-3 изготовлены преимущественно из качественного плиточного сырья окремненной породы серого или черного цвета. Исключение составляет топор с перехватом, выполненный из крупнозернистого материала. Все артефакты патинированы, цвет патины варьирует от светло-серого до буроватого. Изделия различаются по степени сохранности поверхности – от легкой оглаженности ребер до ячеистого выветривания граней.

Состав коллекции подъемного материала, в котором преобладают продукты первичного расщепления, свидетельствует о том, что Еспе-3 представляет собой мастерскую на выходах сырья. Источником сырья являлся залегающий на поверхности склона обломочный материал, в составе которого присутствуют отдельности высококачественных, пригодных для системного расщепления пород. Типологический облик находок указывает на разновременность комплекса. В нем можно выделить среднепалеолитический (?), верхнепалеолитический и неолитический компоненты.

Менее представительны материалы местонахождения Еспе-1, расположенного в 4 км ниже по течению от предыдущего пункта, на левом берегу р. Еспе. В этом месте на склоне и у бровки невысокого (до 3 м) террасовидного уступа собрана небольшая (10 экз.) коллекция каменных артефактов. Среди находок – небольшой желвак со сколами апробации сырья, конусовидный нуклеус для получения микропластин, четыре отщепа, краевой скол и три отщепа с ретушью. Сырьем для этих изделий служили небольшие гальки темно-серой и черной окремненной породы. Обращает на себя внимание разная степень сохранности поверхности артефактов – от легкой светлой патины до оглаженности ребер, что свидетельствует, скорее всего, о разновременности комплекса. На местонахождении Еспе-2, расположенном на левом берегу р. Еспе напротив пункта Еспе-3, были собраны единичные отщепы.

В иной ситуации залегал археологический материал на местонахождениях Тайбакан и Шолакбу-лак, расположенных в среднем течении р. Кандысу. Местонахождение Тайбакан приурочено к правому берегу одноименного ручья в месте его выхода из ущелья в долину р. Кандысу. Несколько отще-пов и плоскостной параллельный нуклеус найдены на возвышенностях перед гранитными горами. Абсолютная высотная отметка местонахождения составляет 1050 м, а превышение над ур. реки – ок. 200 м. Единичные артефакты найдены в низовьях руч. Шолакбулак на 10–15-метровом террасовидном уступе левобережного склона.

Таким образом, в ходе разведочных работ 2016 г. в Тарбагатайском р-не впервые обнаружены местонахождения археологического материала палеолитического облика. Вместе с тем, судя по геоморфологической ситуации и характеру осадконакопления в плейстоцене, этот район мало перспективен для поиска стратифицированных палеолитических объектов.

Список литературы Разведочные работы в Тарбагатайском районе Республики Казахстан в 2016 году

- Геология СССР. -Москва: Недра, 1967. -Т. XLI: Восточный Казахстан. -Ч. I. -471 с