Развитие базовых логических действий в процессе моделирования текстовых задач

Автор: Дарханова Т.М., Соловьева М.А.

Статья в выпуске: 3, 2024 года.

Бесплатный доступ

Данная статья посвящена актуальной проблеме развития базовых логических действий в процессе моделирования текстовой задачи. Авторы указали, что моделирование в практике образовательной деятельности рассматривается лишь как способ создания моделей, а не как системный целенаправленный процесс, имеющий определенный потенциал в решении поставленной проблемы. Уточняется, что текстовая задача, в том числе задача с краеведческим содержанием, возможности которой еще недостаточно изучены, является эффективным средством развития базовых логических действий. Предложен вариант модели, в которой определены этапы моделирования текстовой задачи, их последовательность, указана система базовых логических действий, которые могут быть сформированы в процессе работы. В выводах отмечается универсальность модели и вероятность ее использования в других видах деятельности.

Базовые логические действия, модель, моделирование, текстовые задачи, образовательная деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/148329938

IDR: 148329938 | УДК: 373.3 | DOI: 10.18101/2307-3330-2024-3-65-70

Текст научной статьи Развитие базовых логических действий в процессе моделирования текстовых задач

Дарханова Т. М., Соловьева М. А. Развитие базовых логических действий в процессе моделирования текстовых задач // Вестник Бурятского государственного университета. Образование. Личность. Общество. 2024. № 3. С. 65‒70.

К основным тенденциям модернизации образования можно отнести уточнение и коррекцию планируемых результатов. Новая вариация ФГОС НОО вводит в систему познавательных универсальных учебных действий термин «базовые логические и базовые исследовательские» действия. Семантический анализ понятия «базовый», раскрывающий его с точки зрения основного, опорного среди других подобных [4], дает возможность понять значимость базовых логических действий в развитии личности школьника.

Проблема развития базовых логических действий, актуальность которой подтверждена Федеральным государственным стандартом и Федеральной образовательной программой начального общего образования, рассматривалась в каче- стве планируемых результатов многими учеными. К ним можно отнести ведущих психологов: Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, Д. Б. Элько-нина и других. С педагогической точки зрения исследовалась А. Г. Асмоловым, М. Р. Битяновой, Н. И. Гажук, Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой и многими другими. Если ученые психологи определяли фундаментальные основы развития мышления личности (Л. С. Выготский), то педагоги разрабатывали концепцию формирования логических действий (А. Г. Асмолов), дали их сущностную характеристику (М. Р. Битянова), обосновывали их взаимосвязь с содержанием учебных предметов (О. А. Родыгина) и т. п.

Категориально сущность базовых логических действий определяется на основе понимания познавательных универсальных учебных действий. Мы уточнили понятие, рассмотрев их как «способы действия, которые обеспечивают управление поисковой деятельностью и направлены на познавательное развитие личности младшего школьника» [5, с. 15].

В педагогике существует достаточно много методов, позволяющих достичь необходимого результата в области развития базовых логических действий. Но моделирование не нашло еще достойного применения, хотя ФГОС НОО упоминает его в качестве одного из современных методов развития логического мышления детей. В свое время еще В. В. Давыдов указывал на важность моделирования, особенно с точки зрения теоретического осмысления материала [1]. Но он говорил о потенциале моделей как абстрактной характеристики реального объекта, направленной на осознание обучающимися свойств исследуемого предмета. Между тем моделирование как процесс, как алгоритмическая деятельность создания моделей в большей степени показывает логику, последовательность и доказательность мыслетворчества в их конструировании. С этим утверждением согласна и А. А. Ермолаева, которая указывает на необходимость обучать школьников моделированию [2].

Наиболее эффективным средством формирования у учащихся умения моделировать являются текстовые задачи разного вида. Роль текстовых задач раскрывается во многих изысканиях. Нам интересно понимание Л. П. Стойловой сущности текстовой задачи как «описания некоторой ситуации на естественном языке с требованием дать количественную характеристику какого-либо компонента этой ситуации, установить наличие или отсутствие отношений между ее компонентами в том числе» [3, с. 157]. Автор раскрывает моделирование как создание модели решения задачи, мы же, опираясь на ее определение, видим его как процесс создания текстовой задачи, направленной на развитие базовых логических действий.

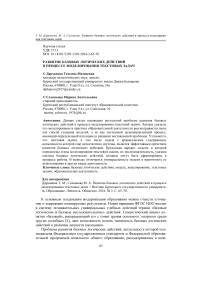

Созданная нами модель соединяет этапы моделирования с системой тех базовых логических действий, которые развиваются у обучающихся на каждом этапе деятельности [5].

РАЗВИТИЕ БЛД В ПРОЦЕССЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ С КРАЕВЕДЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ

Гнаи Подготовительный

Развитие информационной компетентности

БЛД^способность п умение самостоятельно искать, анализировать, сравнивать объекты (источники с проблемой, темой), устанавливать основания для сравнения (наличие количественных и качественных данных), объединять части объекта (объекты) по определённому признаку при отборе, обработке и передачи информации краеведческого содержания

Работа по формированию основ сюжета текстовой задачи

БЛД: у станавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи

2 этап Создание сюжета текстовой задачи

Вспомогательная модель

БЛД^анализ объектов с целью выделения признаков; целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; установление причинно-следственных связей: построение логической цепи рассуждений.

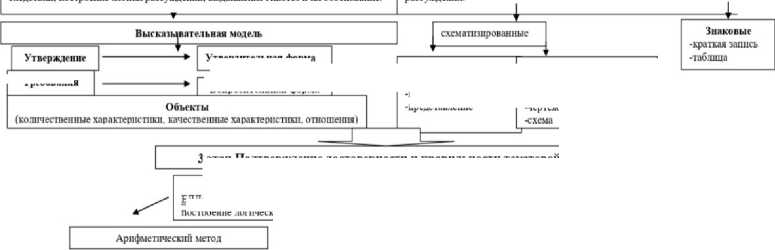

Словесная модель

БДД: составление целого из частей (требования к моделированию задачи краеведческого содержания), в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов: подведение под понятие, выведение следствии; построение логики рассуждений; выдвижение гипотез и их обоснование.

Вопросительная Форма

Алгебраический метод

Рис. 1

Графические

Требования

утвердительная форма

Вещественные

-действия с предметами

-пне ценированпе

-представление

-рисунок

-условный рисунок

3 этап Подтверждение достоверности и правильности текстовой задачи

Математическая модель

БЩ£_подведешге под понятие, выведение следствии; установление причинно-следственных связей; постлоеппе логической пели оассужлений: доказательство: выдвижение гипотез и их обоснование.

Мы вычленили три этапа моделирования задачи: подготовительный этап, создание сюжета задачи и подтверждение достоверности и правильности созданного сюжета текстовой задачи (рис. 1). В качестве текстовой задачи мы выделили задачи с краеведческим содержанием. Практика показывает, что потенциал таких задач до конца не раскрыт. Наиболее полно исследованы их возможности в области воспитания (в частности, патриотического), познания окружающего мира. Причем при создании таких задач всегда используется метод моделирования. Но наше исследование показало, что, во-первых, учащихся не обучают процессу моделирования (в выборке участвовало 65 детей), во-вторых, сами педагоги не владеют технологией моделирования (567 человек).

Вместе с тем каждый этап конструирования задачи напрямую направлен на развитие базовых логических действий. Первый этап связан с развитием у детей информационной компетенции, а также с актуализацией знаний о видах задач и умений их трансформировать. Эти два направления между собой не связаны, а лишь готовят базу для составления сюжета задачи.

Необходимо отметить, что особенностью краеведческого материала, с которым приходится сталкиваться обучающимся, является наличие количественных (статистических) и качественных данных, указание причинно-следственных связей между объектами живой и неживой природы и т. д. Мало того, что информацию надо найти, так еще она строится в определенной логике. Необходимые знания о разных объектах оказываются в различных частях текста, в связи с чем довольно сложно сразу увидеть те коррелирующиеся статистические данные о реально существующих явлениях, которые дают возможность сравнить, проанализировать факты и использовать математические действия для их сопоставления.

Эта специфика на данном этапе позволяет развивать следующие умения: умение выбирать и отбирать информацию, устанавливая основания для сравнения текстов (или частей текста), объединять части объекта (объекты) по определенному признаку при отборе, обработке и передачи информации. Кроме того, ученики учатся работать с источниками разных видов: словарями, публицистикой и научными статьями.

Методически деятельность школьников выстраивалась в следующей последовательности: анализ темы (проблемы), уточнение предмета поиска (например, основные профессии людей, работающих в Байкальском национальном парке); определение источников, в которых может находиться нужная информация (словари, художественная литература и т. п.): отбор литературы по определенным критериям, извлечение и оценка отобранного материала (наличие количественных данных, сравнительная характеристика, причинно-следственные связи).

Кроме развития информационной компетентности была запланирована работа по совершенствованию умений трансформировать представленный сюжет задачи. Необходимость обоснована незнанием учащихся видов текстовых задач, неумением их преобразовывать (9% показали в среднем высокий уровень, 44% — средний и 47% — низкий) [5]. На этом этапе развивались такие базовые логические действия, как умение устанавливать аналогии (составление аналогичных задач), объединять части объекта (объекты) по определенному признаку (по схеме определить вид задачи и наоборот), выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи (анализ текста представленной задачи с избытком или нехваткой информации), находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах (нахождение взаимосвязей между объектами задачи).

Сформированность базовых логических действий на подготовительном этапе дала возможность осуществить деятельность по моделированию сюжета задачи, которая отражалась в создании словесной (собственно текста задачи), высказы-вательной и вспомогательной моделей (краткая запись). При составлении моделей у школьников развивались такие базовые логические действия, как умение подводить под понятие (отбирать материал в соответствии с выбранным объектом); умение выдвигать гипотезу (разные варианты объектов и их взаимосвязь); умение устанавливать причинно-следственные связи (логика рассуждений); умение объединять объекты (синтез), куда входит и мыслительная деятельность как по включению недостающих данных, так и освобождению от избыточных данных (составление текста задачи), выведение следствий (вопрос задачи).

Ну, и немаловажный этап — этап проверки смоделированной задачи. Вывод об успешности деятельности осуществляется на основе решения задачи: если при решении можно осуществить математическое действие, если не остались лишние данные, если результат не противоречит смыслу задачи, то делается вывод — моделирование задачи прошло успешно. И на этом этапе развивались:

-

- умения устанавливать причинно-следственных связи;

-

- умения выстраивать логическую цепочку рассуждений.

Таким образом, мы видим, что текстовая задача и ее моделирование являются действенным способом развития базовых логических действий. В своем исследовании мы создавали задачи с краеведческим содержанием, но выделенные этапы, разработанные памятки, алгоритмы, требования по каждому виду деятельности достаточно универсальны и могут быть использованы и в других видах деятельности.

Список литературы Развитие базовых логических действий в процессе моделирования текстовых задач

- Давыдов В. В., Варданян А. У. Учебная деятельность и моделирование. Ереван: ЛУЙС, 1981. 220 с. Текст: непосредственный.

- Ермолаева А. А. Моделирование на уроках в начальной школе: модели, разработки уроков, практические задания, проектная деятельность. Москва: Глобус, 2009. 144 с. Текст: непосредственный.

- Стойлова Л. П. Теоретические основы начального курса математики: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. Москва: Академия, 2014. 272 с. Текст: непосредственный.

- Словарь русского языка / под редакцией А. П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. Москва: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; Т. 1. А-Й. 702 с. Текст: непосредственный.

- Соловьева М. А. Развитие базовых логических действий при моделировании задач с краеведческим содержанием: на соискание ученого звания магистра педагогики. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2024. 94 с. Текст: непосредственный.