Развитие хирургии печени в РНЦРР: итоги и перспективы

Автор: Солодкий В.А., Ахаладзе Г.Г., Гребенкин Е.Н., Станоевич У., Иванова О.А.

Журнал: Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России @vestnik-rncrr

Рубрика: Хирургия

Статья в выпуске: 2 т.20, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены этапы развития хирургии печени в ФГБУ РНЦРР на фоне общемировых тенденций развития данного направления. Проанализирован собственный опыт, представлены обобщенные результаты лечения пациентов с онкологическойпатологией печени. Отражены разработанные в клинике методы и технологии, проанализированы результаты их применения.

Опухоль печени, метастазы печени, резекция печени, функциональный резерв печени, диссекция паренхимы, лапароскопическая резекция печени, симультанная резекция печени

Короткий адрес: https://sciup.org/149132125

IDR: 149132125

Текст научной статьи Развитие хирургии печени в РНЦРР: итоги и перспективы

Federal State Budgetary Institution "Russian Scientific Center of Roentgenoradiology" of the

Ministry of Healthcare of the Russian Federation (RSCRR), Moscow 117997, Profsoyuznaya, 86

Authors

Введение

История хирургии печени во всем мире сравнительно небольшая (не более 50 лет). Появление возможности точной диагностики характера и расположения очаговых образований печени, их прижизненной визуализации и пространственного соотношения с магистральными внутрипеченочными сосудами позволила этой области хирургии в последние годы претерпеть бурное развитие.

Предпосылками развития печеночной хирургии в РНЦРР являлось накопление мощной материально-технической базы, включающей в себя как диагностические ресурсы, так и полностью оборудованную современным инструментарием операционную. Помимо материально-технической базы немаловажное значение имеет наличие многопрофильной команды специалистов как в печеночной хирургии, так и в смежных хирургических специальностях, базирующихся в одном отделении.

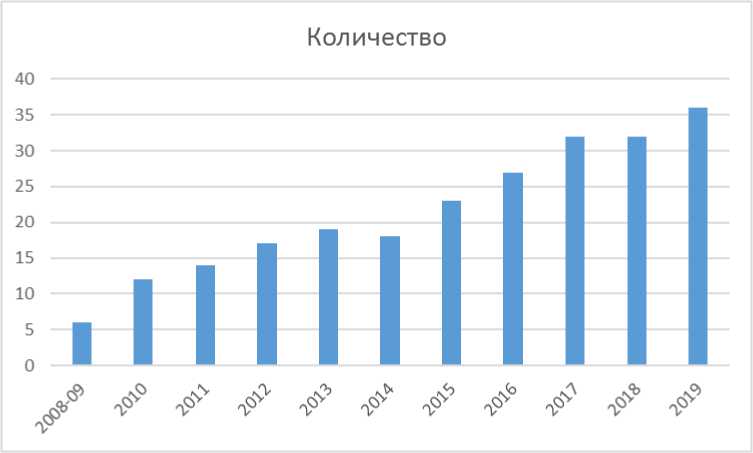

За последнее время нами выполнено 220 резекций печени. При анализе количества операций отмечается неуклонная ежегодная тенденция к росту (Рис. 1).

Рис. 1. Распределение количества резекций печени по годам.

Наибольшее количество вмешательств на печени нами выполнено по поводу онкологических заболеваний: метастазы колоректального рака, гепатоцеллюлярный и холангиоцеллюлярный рак, метастазы опухолей неколоректальной этиологии, а также доброкачественных очаговых поражений (эхинококкоз, гемангиома, аденома и др.).

Следует отметить, что в современной ситуации редко приходится оперировать на фоне здоровой, нормальной паренхимы, что связано с распространением среди населения жирового гепатоза и неалкогольного стеатогепатита, вирусных гепатитов и, как следствие, цирроза. Кроме того, больные с метастатическим поражением печени перед резекцией переносят множество курсов химиотерапии, что приводит к специфическим морфологическим изменениям паренхимы, значительно усложняющим любое вмешательство. Все эти факторы в значительной степени влияют как на морфологическую структуру печени, так и на ее функциональное состояние.

В нашей деятельности мы руководствовались следующими принципами:

-

1. Бережное отношение к сохранности функционирующей паренхимы

-

2. Минимизация операционной кровопотери и травмы

-

3. Переход от обширных к органосохраняющим сегменториентированным резекциям

-

4. Предпочтительное применение лапароскопического доступа при резекциях печени

-

5. Расширение показаний к симультанным операциям при синхронном метастатическом поражении печени, в том числе лапароскопическим доступом [1].

Бережное отношение к функционирующей паренхиме, в первую очередь, подразумевает точную оценку ее предоперационного состояния. Хирургическая тактика напрямую зависит от объема и функционального состояния остающейся части печени, поэтому всем больным перед обширной резекцией мы определяем объем и функциональное состояние остающейся паренхимы.

Для оценки функционального резерва остающейся паренхимы, помимо стандартной оценки клиренса индоцианина зеленого и МСКТ волюметрии, мы внедрили и широко применяем гепатосцинтиграфию с Технефитом Tc-99m. Метод основан на анализе распределения радиофармпрепарата (РФП) в морфофункциональных структурах, содержащих клетки ретикулоэндотелиальной системы. Показатели захвата РФП печенью тесно коррелируют с ее функциональным резервом, при этом гепатосцинтиграфия позволяет диагностировать наличие портальной гипертензии еще до ее клинического проявления.

Проведенное нами исследование показало, что комбинированное использование существующих методов оценки функции и объема печеночной паренхимы в сочетании с анализом всех факторов, способствующих развитию послеоперационной печеночной недостаточности, может уберечь нас от чрезмерного объема резекции печени. В таблице 1 представлены конкретные клинические ситуации, когда применение комплексной трехкомпонентной системы оценки объемного и функционального резерва печени позволили отказаться от одноэтапного обширного вмешательства [2].

Таблица 1. Изменение объема вмешательства в зависимости от комплексной оценки объемного и функционального резерва печени

|

Планируемый объем вмешательства |

Захват радиометки остатком паренхимы печени (%) |

Объем остатка паренхимы печени (%) |

Морфологическое состояние паренхимы печени |

Выполненный объем вмешательства |

|

Расширенная правосторонняя гемигепатэктомия |

18,4 |

34 |

Нормальное |

2-х этапная резекция |

|

Расширенная правосторонняя гемигепатэктомия |

19,2 |

32 |

Нормальное (52 курса ПХТ) |

2-х этапная резекция |

|

Расширенная правосторонняя гемигепатэктомия |

16,8 |

29 |

Нормальное |

Правосторонняя гемигепатэктомия с периопухолевой резекцией левой доли |

|

Расширенная правосторонняя гемигепатэктомия |

17,3 |

34 |

Нормальное |

Правосторонняя гемигепатэктомия с периопухолевой резекцией левой доли |

|

Правосторонняя гемигепатэктомия |

11 |

25,2 |

Нормальное |

Бисегментэктомия 5,8 |

|

Правосторонняя гемигепатэктомия |

20 |

43,8 |

«Голубая печень» |

Сегментэктомия С8 |

|

Правосторонняя гемигепатэктомия |

21 |

39,2 |

Цирроз |

Сегментэктомия 5 |

Сегменториентированные резекции позволяют сохранить достаточный объем остающейся паренхимы, отвечают онкологическим принципам о распространении опухоли в пределах анатомических зон, сохраняют сосудистую архитектонику печени, открывая возможность для повторных резекций [1]. Недостатком подобных резекций является большая раневая поверхность пересекаемой паренхимы печени, что, в сочетании со сложностью предварительной перевязки сосудов кровоснабжающих удаляемый сегмент, приводит к существенному повышению интраоперационной кровопотери [3]. К примеру, при центральном расположении опухоли, наиболее адекватным вмешательством является мезогепатэктомия. При этом площадь раневой поверхности превышает таковую при расширенной гемигепатэктомии в 1,5 – 2 раза, а предварительное внутрипеченочное лигирование питающих сосудов связано со значительными сложностями. Нами успешно выполнено 5 срединных резекций печени со средним показателем кровопотери 1180 ± 342,7 мл при средней продолжительности вмешательства 394 ± 82,4 мин [3, 4].

С целью сокращения кровопотери при разделении паренхимы печени нами в РНЦРР разработан метод, заключающийся в раздавливании паренхимы печени зажимом , подключенном к генератору высокочастотного тока с одновременной ирригацией линии диссекции. За основу взят обычный кровоостанавливающий зажим типа Бильрот. С целью увлажнения поверхности резекции к зажиму фиксирована полая металлическая трубка, через которую во время диссекции при помощи шприцевого насоса подается раствор электролита (физиологический раствор натрия хлорида), а также разъем для подключения к генератору высокочастотного тока (патент №153859) [5].

Нами проведено ретроспективное рандомизированное исследование для оценки эффективности разработанного нами метода. В исследовании мы выделили 3 группы больных со схожими объемами вмешательства, но разными способами диссекции паренхимы. В двух контрольных группах диссекция паренхимы осуществлялась при помощи гармонического скальпеля и биполярной коагуляции. Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 2 [5].

Таблица 2. Сравнительный анализ эффективности разработанного нами метода

|

Метод диссекции |

Кол-во |

Кровопотеря |

Продолжительность вмешательства (мин) |

Осложнения по Clavien |

|

Ультразвуковая коагуляция |

7 |

1652,29 ± 624,51 мл |

386,14 ± 40,41 мин |

5 ст. – 2 |

|

Биполярная коагуляция |

18 |

811,00 ± 225,09 мл |

360,15 ± 29,32 мин |

3А ст. – 2 |

|

Разработанный метод |

15 |

627,01 ± 161,89 мл |

301,67 ± 26,08 мин |

3А ст. – 3 3Б ст. – 1 |

|

Значимость (p) |

0,008 |

0,104 |

При обширных резекциях, когда объем остающейся паренхимы мал или его функциональный резерв недостаточен, мы применяем двухэтапные резекции. На первом этапе удаляем метастазы в остающейся части печени и перевязываем долевую воротную вену противоположной стороны. По достижении необходимой гипертрофии остающейся доли вторым этапом удаляем долю со стороны перевязанной ветки воротной вены. При возможности первый этап операции выполняем лапароскопическим доступом. 14-ти больным вместо первого этапа мы выполнили чрескожную эмболизацию воротной вены. Двухэтапные операции нами выполнены у 11-ти пациентов. В одном случае для достижения необходимого объема нами успешно применена технология Association Liver Partition and Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy (ALPPS) [6].

Последние пять лет преимущественным доступом при резекциях печени является лапароскопический. Это стало возможным после приобретения ультразвукового кавитационного деструктора и аспиратора, лапароскопического ультразвукового датчика и, что не менее важно, большого монитора с высоким разрешением (4К). Кроме того, с целью сокращения кровопотери, мы освоили метод повышения внутрибрюшного давления при кровотечении и стали оперировать в условиях низкого вентиляционного давления и низкого ЦВД.

При этом, наша клиника одной из первых разработала и успешно внедрила в практику лапароскопические симультанные резекции печени при синхронном метастатическом поражении, в первую очередь колоректальной этиологии.

Проведен сравнительный анализ непосредственных результатов изолированных и симультанных лапароскопических резекций печени. Для анализа были отобраны пациенты со схожими объемами вмешательства (сегмент и бисегментэктомии). В группе симультанных открытых вмешательств анализировалось 19 случаев, симультанных лапароскопических – 15 случаев; контрольная группа изолированных лапароскопических резекций состояла из 17-ти пациентов [7]. В таблице 3 представлен сравнительный анализ непосредственных результатов.

Таблица 3. Сравнительный анализ непосредственных результатов резекций печени

|

Анализируемый параметр |

Лапароскопические резекции |

Симультанные лапароскопические операции |

Симультанные открытые операции |

|

Конверсии |

2 (11,8%) |

3 (20%) |

- |

|

Осложнения Клавьен 3а |

1 |

- |

3 |

|

Осложнения Клавьен 3б |

1 |

1 |

2 |

|

Несостоятельность |

- |

0 |

0 |

|

Кровопотеря |

408 ± 124 |

469 ± 176 |

562 ± 312 |

|

Продолжительность |

204 ± 82 |

296 ± 107 |

276 ± 74 |

|

Летальность |

- |

- |

- |

Результаты проведенного анализа показали, что лапароскопические и симультанные лапароскопические резекции печени безопасны, эффективны и могут успешно применяться при условии наличия необходимого оборудования и команды специалистов как в колоректальной, так и в гепатопанкреатобилиарной хирургии.

Нельзя не указать на роль малоинвазивных методов деструкции, в частности радиочастотной и микроволновой абляции опухолей печени. Кроме тех случаев, когда этот метод применяется самостоятельно чрескожно, мы им дополняем наши хирургические вмешательства при множественном билобарном поражении печени. В частности, при метастазе небольшого размера в глубине паренхимы, абляция служит выгодной альтернативой обширной резекции печени.

К настоящему времени нами проанализированы результаты абляции у 87 пациентов, в 41 случае применялась радиочастотная абляция, а в 46 случаях - микроволновая абляция. При анализе отдаленных результатов в тех случаях, когда абляция выступала в качестве самостоятельного хирургического метода, 5-летняя общая выживаемость составила 16,2%, безрецидивная - 13,5%, при этом в группе пациентов, у которых абляции подвергалось не более 3-х очагов размерами до 3 см, 5-летняя общая выживаемость составила 57,1%. Одной из разработанных и внедренных нами методик является абляция в условиях прекращения афферентного кровотока. Данная методика применяется в случаях больших очагов, расположенных близко к сосудисто-секреторным ножкам. Прекращения афферентного кровотока в сочетании с неоднократной абляцией в 2-х - 3-х плоскостях позволяет уменьшить теплоотведение в сосудистое русло и достичь хороших результатов даже при очагах размерами до 5 см [8, 9].

Таким образом, за сравнительно небольшое время мы добились существенного увеличения количества больных с онкологическими заболеваниями печени, у которых возможно выполнение радикальной операции с хорошим отдаленным прогнозом. С помощью широкого внедрения новых кровосберегающих и малоинвазивных технологий мы смогли в значительной степени уменьшить операционную травму, улучшить переносимость вмешательства и уменьшить группу больных с противопоказаниями к вмешательству. Широкое внедрение симультанных лапароскопических резекций печени является приоритетом нашего центра и одним из основных направлений работы в настоящее время.

В качестве перспектив дальнейшей работы мы планируем проведение качественного анализа отдаленных результатов изолированных и симультанных лапароскопических резекций печени, расширение показаний к лапароскопическому доступу при обширных резекциях печени, а также внедрение трансплантологических технологий в хирургии печени при ее распространенном опухолевом поражении.

Список литературы Развитие хирургии печени в РНЦРР: итоги и перспективы

- Гребенкин Е.Н., Чхиквадзе В.Д., Станоевич У.С., Дехисси Е.И. Современные методы лечения больных с метастазами колоректального рака в печень. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2013. Т. 23. № 3. С. 28-32.

- Гребенкин Е.Н., Борисова О.А., Фомин Д.К., Ахаладзе Г.Г. К вопросу о функциональном резерве печени. Анналы хирургической гепатологии. 2017. Т. 22. № 1. С. 25-31.

- Ахаладзе Г.Г., Чхиквадзе В.Д., Гребенкин Е.Н., Станоевич У.С. Особенности технически сложных резекций печени. Российский онкологический журнал. 2014. Т. 19. № 4. С. 17.

- Ахаладзе Г.Г., Гребенкин Е.Н., Макаров В.Н., Ющенко Г.В. Результаты исследований нового способа бескровной резекции паренхиматозных тканей. Биомедицинская радиоэлектроника. 2015. Т. 8. С. 78-82.

- Ахаладзе Г.Г., Гребенкин Е.Н. Новый способ рассечения паренхимы печени при резекции. Анналы хирургической гепатологии. 2016. Т. 21. № 2. С. 56-61.

- Ахаладзе Г.Г., Станоевич У., Гребенкин Е.Н., Ахаладзе Д.Г. Комплексное лечение при большом метастазе колоректального рака в печень с вовлечением трех печеночных вен. Анналы хирургической гепатологии. 2016. Т. 21. № 1. С. 89-93.

- Ахаладзе Г.Г., Гребенкин Е.Н., Чхиквадзе В.Д. и др. Симультанные лапароскопические резекции печени: опыт одного центра. Альманах клинической медицины. 2018. Т. 46. № 6. С. 592-597.

- Гребенкин Е., Станоевич У., Чхиквадзе В., Момджян Б.К. Роль радиочастотной аблации в лечении больных с метастазами колоректального рака в печень. Врач. 2012. Т. 6. С. 48-51.

- Ахаладзе Г.Г., Гребенкин Е.Н., Рагимов В.А. Опыт применения различных абляционных технологий в лечении опухолей печени. Материалы ХХIV Международного Конгресса Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ "Актуальные проблемы гепатопанкреатобилиарной хирургии". Санкт-Петербург, 9 - 22 сентября 2017 года. С. 165.