Развитие инфраструктуры межмуниципального взаимодействия как фактор повышения уровня жизни населения регионов в условиях ограничений (на примере муниципальных образований Орловской области)

Автор: Бифов Б.З., Безпалов В.В.

Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region

Статья в выпуске: 2 (74), 2023 года.

Бесплатный доступ

В настоящей стать обоснована актуальность проведения исследования, касающегося повышению эффективности развития муниципальных образований. На основе частично проведенного анализа состояния инфраструктуры муниципалитетов Орловской области, выявлены основные проблемы в развитии данных объектов, в частности транспортной и социальной инфраструктуры. Это дало возможность предложить основные направления стимулирования социально-экономического развития территорий на принципах сбалансированного развития, достижения синергетического эффекта от мобилизации ресурсов муниципальных образований.

Муниципальное образование, межмуниципальное развитие, диспропорции регионального развития, пространственное развитие, местное самоуправление, инфраструктура

Короткий адрес: https://sciup.org/143180327

IDR: 143180327

Текст научной статьи Развитие инфраструктуры межмуниципального взаимодействия как фактор повышения уровня жизни населения регионов в условиях ограничений (на примере муниципальных образований Орловской области)

Современный этап развития Российской Федерации характеризуется усилением неблагоприятного воздействия факторов политической природы на широкую совокупность общественных и социально-экономических процессов. Особенно угрожающим это воздействие является для подавляющего большинства субъектов федерации и формирующих их муниципалитетов. Развитие подобных мезо-регионов, в принципе, связано с рядом проблем, включая низкий уровень бюджетной обеспеченности, влияние ограничений различного плана. В условиях возросшего давления на федеральный бюджет, как видится, подвергнутся пересмотру программы выравнивания бюджетной обеспеченности, что указывает на потребность в поиске действенных способов мобилизации ресурсов регионального развития.

Общеизвестной является проблема диспропорций в территориальном развитии, стимулирующих «процессы депопуляции, характерные для депрессивных территорий» [9, с.32], отток капитала, экономически активного населения. Одним из действенных инструментов мобилизации ресурсов муниципалитетов в направлении поиска точек роста, как показывает мировая практика, выступает практика межмуниципального взаимодействия. Проблема межмуниципального взаимодействия широко представлена в отечественном научном дискурсе, но практическое ее решение остается на сравнительно низком уровне. Это подтверждает и Стратегия пространственного развития Российской Федерации, подчеркивающая «нереализованный потенциал межрегионального и межмуниципального взаимодействия» [2].

Результаты исследований

Межмуниципальное взаимодействие (отличное от правовой конструкции межмуниципальное сотрудничество) рациональнее рассматривать в широком смысле, как институционально закрепленную, взаимосвязанную и взаимообусловленную деятельность органов власти, населения и организаций (экономические и общественные), территориально относящихся к различным муниципальным образованиям и объектам. Подобный подход позволяет расширить спектр субъектов межмуниципального взаимодействия и включить в их состав «множество сетевых структур, в которые вовлечены не только органы власти, но и различные фирмы и организации, расположенные на территории соответствующих муниципалитетов» [8]. Взаимодействие сетевых структур, представляющих различные группы интересов, формирует условия более интенсивного и сбалансированного взаимодействия. Руководствуясь этой логикой, теоретический базис межмуниципального взаимодействия можно представить в виде концепции сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие как элемент развития муниципалитетов рассматривается в работах Р. Баджо, М.С. Оборина, А.М. Пахалова, М.Ю. Шерешевой и положено в основу проекта Российского научного фонда (РНФ), посвященного проблеме устойчивого развития территорий [3, 6, 8, 10]. Под сетевыми структурами, по мнению Р. Баджо и М.Ю. Шерешевой предлагается понимать «коалиции взаимозависимых специализированных экономических единиц со своими индивидуальными целями». В состав таковых единиц включаются «независимые фирмы, автономные организации, государственные и муниципальные учреждения или иные типы экономических агентов» [3]. Подобный подход к определению состава участников взаимодействия видится более корректным, относительно узкого подхода межмуниципального сотрудничества, активными сторонами которого принято считать органы местного самоуправления. Также сетевой подход позволяет более пристальное внимание уделять развитию горизонтальных связей, нежели иерархических связей, свойственных концепции муниципального управления.

Природу муниципального взаимодействия формирует упрочнение связей между элементами инфраструктуры муниципалитетов, «развитие инфраструктуры, обмен лучшими практиками управления, трудовыми ресурсами и компетенциями, реализацию совместных проектов» [6, c.100]. Н.В. Гонтарь предлагает рассматривать межмуниципальное взаимодействие как «процесс взаимного влияния регионов», противопоставляемый процессу конкуренции за ресурсы [5, с.15]. В качестве факторов, определяющих развитие межмуниципального взаимодействия, отобраны показатели оценки состояния следующих компонентов: транспортной сети, социальной инфраструктуры, экономики.

При общей оценке состояния уровня экономики обозначенных объектов, необходимо отметить, что по мере удаления от центра региона, ослабляются социально- экономические и административные связи муниципалитетов по причине низкого уровня развития инфраструктуры, не создающего предпосылки для межмуниципального взаимодействия. Фактор транспортной доступности, в принципе, является одной из базовых предпосылок социально-экономического развития территории и связанного с таковым развитием роста качества и уровня жизни. Ухудшение состояния дорог общего пользования по мере удаления от областного центра закономерно негативно сказывается на интенсивности межмуниципального взаимодействия и, в целом, оказывает депрессивное воздействие на субъективные оценки привлекательности территории как места проживания. Для подтверждения данных выводов было отобрано две группы муниципалитетов Орловской области:

-

• в первую вошел г. Орел (как региональный центр),

-

• во вторую – три муниципалитета, удаляющиеся от центра к периферии субъекта федерации (Орловский муниципальный район (м.р.)., Болховский м.р., Свердловский м.р.).

Показательной характеристикой состояния инфраструктуры межмуниципального взаимодействия Орловской области является состояние дорожной сети областного центра и включенных в анализ муниципальных районов (таб.1).

Таблица 1. Состояние транспортной инфраструктуры муниципалитетов Орловской области, 2021 г. [4, 7]

Доля протяженности 16,1 42,6 51,7 73,6

автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям

Как следует из базы данных показателей муниципальных образований, по мере удаления от г. Орла снижается доля автодорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием и растёт доля автодорог, не отвечающих нормативным требованиям (таб.2). Подобная связь была обнаружена для всех принятых в анализ муниципалитетов, не являющихся центральным для региона. В динамике ситуация иллюстрирует углубление диспропорций в развитии инфраструктуры муниципалитетов и, как следствие, ухудшение условий межмуниципального взаимодействия.

Более низкий уровень развития транспортной инфраструктуры фактически означает ограничения на движения товаров между муниципалитетами, низкую связность в миграции (в том числе – маятниковой) населения, бизнес контактах. Ситуацию усугубляет факт отсутствия в Орловской области объектов авиационной инфраструктуры в муниципалитетах кроме г. Орла, а также неравномерный охват железнодорожной инфраструктурой.

Таблица 2. Динамика развития транспортной инфраструктуры муниципалитетов Орловской области [4, 7]

Муниципальное 2016 2017 2018 2019 2020 2021образование

Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, %

|

г. Орёл |

34,01 |

34,01 |

33,90 |

33,95 |

19,40 |

16,60 |

|

Орловский м.р. |

23,49 |

46,00 |

48,77 |

48,35 |

45,00 |

42,60 |

|

Болховский м.р. |

53,15 |

62,30 |

62,30 |

61,43 |

53,00 |

51,70 |

|

Свердловский м.р. |

83,19 |

79,73 |

77,55 |

76,03 |

74,20 |

73,60 |

|

Доля дорог с твёрдым |

покрытием, % |

|||||

|

г. Орёл |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

Орловский м.р. |

42,8 |

41,7 |

39,2 |

38,3 |

39,5 |

37,8 |

|

Болховский м.р. |

45,6 |

45,6 |

45,6 |

46,0 |

48,4 |

49,8 |

|

Свердловский м.р. |

24,9 |

28,4 |

30,6 |

32,1 |

34,0 |

35,9 |

Аналогичным образом обстоит ситуация в развитии социальной инфраструктуры, понимая под ней комбинацию жилищно-коммунальной, культурной, образовательной, медицинской. Центральный муниципалитет региона характеризуется более высоким уровнем доступа к жилью, существенно более развитым сектором услуг населению(таб.3).

Таблица 3. Состояние социальной инфраструктуры муниципалитетов Орловской области, 2021 г. [4, 7]

|

Показатель |

г. Орёл |

Орловский м.р. |

Болховский м.р. |

Свердловский м.р. |

|

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м. |

0,32 |

1,98 |

0,14 |

0,23 |

|

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м. |

32,60 |

26,61 |

31,50 |

30,20 |

|

Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |

1046 |

58 |

46 |

27 |

|

Число лечебнопрофилактических организаций |

77 |

45 |

21 |

20 |

Сопоставление данных об интенсивности развития строительного сектора г. Орла и Орловского муниципального района показывает свойственную для сателлитов крупных городов ситуацию – отток населения из центра к окраинам (таб.4). Как можно наблюдать из приведенных данных, между отобранными к анализу муниципальными образованиями прослеживаются различия в уровне развития инфраструктуры (в особенности – критически значимой для формирования уровня жизни населения – социальной и транспортной). Четко прослеживается тенденция снижения уровня плотности населения и экономической активности по мере удаления от наиболее развитого в инфраструктурном плане муниципалитета – административного центра региона. Обзорный анализ статистики по прочим муниципальным образованиям Орловской области показывает схожие тенденции [4].

Таблица 4. Динамика развития жилой инфраструктуры муниципалитетов Орловской области [4, 7]

|

Муниципальное образование |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

|

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего |

||||||

|

г. Орёл |

28,50 |

29,10 |

29,80 |

30,70 |

31,89 |

32,60 |

|

Орловский м.р. |

21,40 |

22,10 |

23,30 |

25,20 |

26,61 |

26,70 |

|

Болховский м.р. |

29,10 |

29,30 |

29,50 |

30,20 |

30,66 |

31,50 |

|

Свердловский м.р. |

27,90 |

28,20 |

28,50 |

28,90 |

29,50 |

30,20 |

|

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, приходящаяся в среднем на одного жителя |

||||||

|

г. Орёл |

0,65 |

0,35 |

0,28 |

0,31 |

0,58 |

0,32 |

|

Орловский м.р. |

1,17 |

1,36 |

2,12 |

1,84 |

2,36 |

1,98 |

|

Болховский м.р. |

0,06 |

0,05 |

0,05 |

0,26 |

0,16 |

0,14 |

|

Свердловский м.р. |

0,07 |

0,10 |

0,11 |

0,11 |

0,31 |

0,23 |

В плане экономической активности показателен разрыв в уровне охвата предпринимательских структур малым и средним бизнесом, финансовом потенциале предприятий, обеспеченности основными фондами. Необходимо отметить, что проиллюстрированные ранее диспропорции в уровне транспортной и социальной инфраструктуры определяют привлекательность территорий для экономически активного населения и, как следствие, влияют на потоки капитала и предпринимателей (таб.5).

Таблица 5. Состояние экономической активности муниципалитетов Орловской области, 2021 г. [4, 7]

|

Показатель |

г. Орёл |

Орловский м.р. |

Болховский м.р. |

Свердловский м.р. |

|

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения, ед.* |

390,0 |

248,2 |

200,7 |

210,4 |

|

Сальдированный финансовый результат, млн. руб. |

21 349,7 |

4 144,6 |

— 37,9 |

2 647,2 |

|

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 человека, руб. |

29 933 |

69 196 |

10 650 |

57 108 |

|

Среднесписочная численность работников организаций, тыс. человек |

80,3 |

12,4 |

2,6 |

2,3 |

|

Основные фонды коммерческих организаций |

191500,5 |

39040,7 |

709,6 |

5953,4 |

|

Число жителей на 1 км2 |

2460,2 |

39,9 |

13,5 |

13,4 |

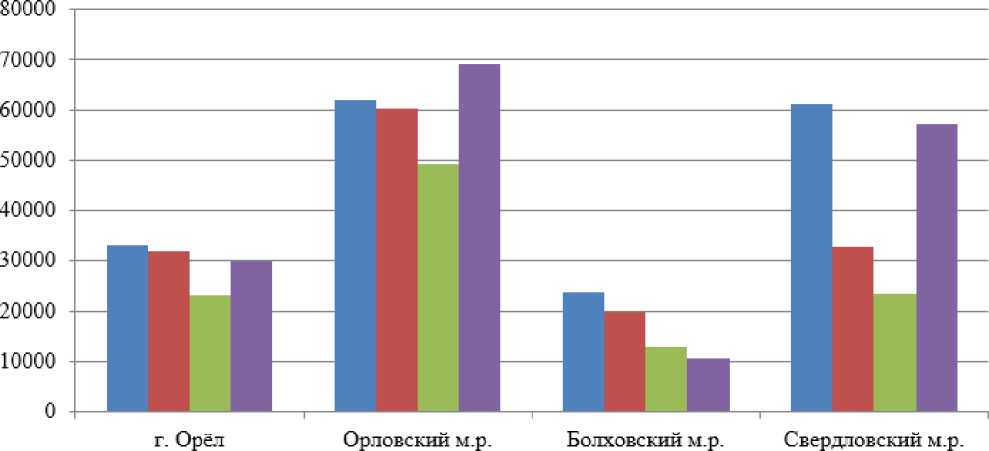

Анализ состояния и особенностей развития муниципалитетов Орловской области позволил выявить, в целом, характерные для Российской Федерации тенденции и параметры. На фоне сравнительно низкого уровня развития экономики и трудовых доходов относительно регионов – лидеров, создаются условия для оттока экономически активного населения, капитала. Наименее выражены эти характеристики у регионального центра (г. Орел), по мере удаления от которого интенсивность экономической активности снижается. Показательно, что интенсивность инвестиционной деятельности муниципальных образований варьируется, а региональный центр отстает от отдельных территорий субъекта федерации. Выявленная характеристика региона позволяет частично подтвердить целесообразность межмуниципального взаимодействия именно в сетевой форме – сравнительно более низкая стоимость земли, труда в отличных от регионального центра муниципальных образованиях может служить основой построения точек роста

– интегрированных социально-экономических систем муниципалитетов, которые, в свою очередь, сделают более привлекательные условия для стабильности привлечения инвестиций (рис.1).

■ 2018 12019 12020 12 021

Рисунок 1 — Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека, руб. [4]

Говоря об экономическом потенциале муниципальных образований, стоит указать, что все они характеризуются крайне низким уровнем бюджетной обеспеченности. По официально публикуемым отчетным данным, не менее 60% доходов бюджетов составляют безвозмездные поступления (таб.6). Фактически речь идёт о межбюджетных трансфертах, дотациях на выравнивание бюджетной эффективности.

Таблица 6. Доля безвозмездных поступлений в структуре доходов бюджетов муниципалитетов Орловской области, % [4]

|

Муниципальное образование |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

|

г. Орёл |

60,5% |

54,7% |

61,9% |

66,6% |

72,2% |

|

Орловский м.р. |

54,1% |

58,5% |

59,2% |

66,3% |

65,2% |

|

Болховский м.р. |

73,21% |

70,78% |

71,64% |

75,90% |

73,17% |

|

Свердловский м.р. |

62,25% |

64,91% |

60,74% |

60,41% |

60,13% |

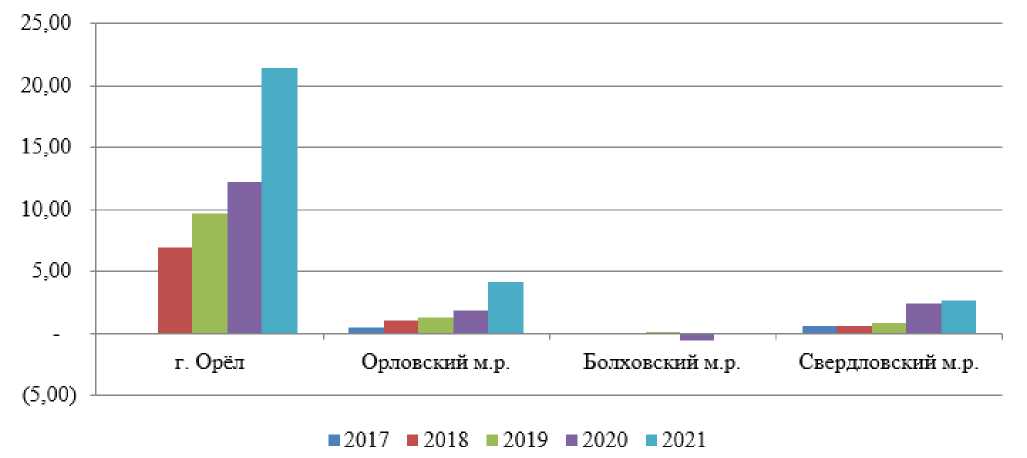

При этом бюджетный потенциал и уровень экономической активности регионального центра существенно превышает таковые у не относящихся к нему муниципальных образований (рис.2). Подобная ситуация, с одной стороны, иллюстрирует разрыв в состоянии экономической конъюнктуры муниципалитетов, с другой – указывает на целесообразность скорейшего развития сетевых форм взаимодействия между отстающими в экономическом плане территориями. Примером подобного взаимодействия может являться создание производственных или сельскохозяйственных комплексов при условии мобилизации трудовых, экономических ресурсов соседних муниципалитетов, а также при активной поддержке муниципальных властей.

Рисунок 2 — Прибыль (убыток) до налогообложения отчетного периода организаций, располагающихся на территории муниципального образования, млрд. руб. [4]

Состояние инфраструктуры межмуниципального взаимодействия не являющихся центром субъекта федерации муниципалитетов характеризуется низким уровнем развития бытовой, социальной, транспортной среды с закономерными оценками уровня жизни и перспективами развития. При этом снятие напряженности в уровне развития инфраструктуры является ключевым фактором в снижении социальной напряженности в муниципалитетах и инструментом поиска точек роста экономики.

Исходя из проведенного анализа, в отношении рассмотренных и выявленных проблем в региональном развитии на муниципальном уровне, можно выделить основные направления межмуниципального взаимодействия, которые могут оказать благотворное влияние на развитие экономики муниципальных районов:

-

• прежде всего, развитие транспортной инфраструктуры как ключевого фактора обмена ресурсами, потоков экономически активного населения. Снятие ограничений, обусловленных состоянием транспортной инфраструктуры (повышение качества дорожного полотна и развитие общественного транспорта между муниципалитетами) приведёт к повышению скорости обмена между территориями потоками экономически активного населения, капитала, будет содействовать росту инвестиционной привлекательности территорий. В итоге, будет не только повышаться качество и уровень жизни населения муниципальных образований, но и укрепляться их экономический (а, следовательно, налоговый и бюджетный) потенциал;

-

• воздействие на интенсивность оттока экономически активного населения и капитала через социальную инфраструктуру. На демографические и связанные с ними экономические процессы влияет широкая совокупность факторов и, прежде всего, диспропорции в развитии инфраструктуры [4]. Результаты анализа показывают, что уровень развития культурно-досуговой, социальной, жилой инфраструктуры центрального муниципалитета Орловской области выше уровня прочих муниципальных образований. Как следствие, при сравнительно низких географических барьерах, население движется в направлении центра, в ожидании изменений качества и уровня жизни, более высокого потенциала реализации своих трудовых и общественных потребностей. Более высоким миграционным потенциалом обладает экономически активное население, которое и вовлекается в процессы миграции внутри региона. В итоге формируется столь характерная для Российской Федерации модель оттока экономически активного населения в направлении более развитых территорий. Следовательно, выравнивание качества и уровня жизни населения через воздействие на объекты инфраструктуры способно затормозить процессы оттока экономически активного населения и капитала. Признавая в качестве ограничений муниципального управления бюджетные и инвестиционные, становится целесообразным создание объектов, предназначенных на удовлетворения потребностей населения соседних муниципалитетов. Показательно, что аналогичные выводы содержатся и в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года.

Целевой установкой развития транспортной инфраструктуры является переход от сформированной модели замыкания социальных и экономических потоков на центральный муниципалитет к модели сетевых сообществ, в которой создаются центры притяжения капитала и населения («точки роста»). Предлагаемые меры на безальтернативной основе реализуются в комплексе. Таким образом, реализация политики создания объектов межмуниципальной инфраструктуры (включая объекты социально-культурной сферы, здравоохранения и образования, бытовых услуг населению) без соответствующего развития межрегиональной транспортной сети не реализует свой конструктивный потенциал. Аналогичным образом, развитие инфраструктуры без создания «точек притяжения» населения муниципалитетов не приведёт к изменению наблюдаемой ситуации, в которой центральный муниципалитет замыкает на себе экономически активное население и капитал.

Непосредственная реализация предложенных мероприятий будет эффективной при условии комбинации двух факторов: мотивация участвующих субъектов и ресурсное обеспечение. На пересечении этих условий и формируется пространство для сетевого взаимодействия, трактуемого как деятельности коалиции взаимозависимых специализированных экономических единиц со своими индивидуальными целями. В действительности каждая из заинтересованных в развитии муниципалитета группа, может быть представлена как стейкхолдер - заинтересованная сторона. Таковыми группами выступают: муниципальные власти, компании, население (как потребители социальных услуг, как совокупность социальных групп, как участники рынка труда). Вовлечение данных групп (на базе инструментов представительства, голосования, экспертных оценок) в процессы выработки стратегия развития территорий видится эффективным способом одновременно и обеспечения компромисса интересов сторон, и объединения мотивированных субъектов сетевого взаимодействия. Вопрос ресурсного обеспечения видится прерогативой муниципальных властей взаимодействующих территорий и экономических субъектов. Перед первыми стоит задача укрепления бюджетного потенциала за счет объединения ресурсов, перед вторыми - повышения инвестиционной привлекательности территории.

Инфраструктурную базу принятия подобных решений, их обсуждения и продвижения может обеспечить уже фактически функционирующая в регионе Ассоциация «Совет муниципальных образований Орловской области», созданная в соответствии с федеральным законодательством [1]. Для решения поставленных задач целесообразно применении инструментария моделирования и балансового метода при определении оптимальных мест размещения межмуниципальной инфраструктуры.

Таким образом, муниципалитет как административно-территориальная единица занимает особое место в механизме социально-экономического развития Российской Федерации. С одной стороны, муниципальные власти располагают наиболее высоким уровнем информированности об особенностях, проблемах и перспективах развития территорий. Это определяется и сравнительно низкой дистанцией власти, и концентрацией управленческих ресурсов на территориальных проблемах, и наличием механизмов оперативного взаимодействия с населением и бизнесом при возможности получения обратной связи. С другой стороны, муниципалитеты функционируют в условиях ряда ограничений, негативно сказывающихся на потенциале роста территориальной экономики, повышения качества и уровня жизни. К числу подобных ограничений решений могут быть отнесены ресурсные (включая финансовые в широком смысле), институциональные. Одним из действенных инструментов укрепления ресурсного потенциала муниципалитетов и преодоления ограничений выступает практика межмуниципального взаимодействия.

Список литературы Развитие инфраструктуры межмуниципального взаимодействия как фактор повышения уровня жизни населения регионов в условиях ограничений (на примере муниципальных образований Орловской области)

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" // СПС Консультант. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (дата обращения: 10.11.2022).

- Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 N 207-р (ред. от 30.09.2022) "Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года" // СПС Консультант. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318094/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/ (дата обращения: 10.11.2022).

- Баджо, Р., Шерешева, М. Ю. Сетевой подход в экономике и управлении: междисциплинарный характер // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. - 2014. - № 2. - С. 3-21.

- База данных показателей муниципальных образований / Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. Режим доступа: https://www.gks.ru/dbscripts/munst/ (дата обращения: 10.11.2022).

- Гонтарь, Н. В. Межрегиональная интеграция в России: институты и государственно-административное регулирование // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. - 2018. - Т. 20, № 3. - С. 14-24.

- Оборин, М.С., Пахалов, А.М., Шерешева, М.Ю. Эффективность стратегического планирования развития малых городов на основе сетевого механизма координации // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2017. №4. - С.100-117.

- Орловская область в цифрах. 2010, 2015, 2019-2021: краткий стат. сб./ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области. Орел, 2022. - 155 с.

- Проект РНФ № 17-18-01324 "Устойчивое развитие экономики территорий на основе сетевого взаимодействия малых городов и районных центров". Режим доступа: https://grant.rscf.ru/prjcard_int?17-18-01324 (дата обращения: 10.11.2022).

- Хужахметова, Г.Н. Институциональные ограничения развития межмуниципального сотрудничества на субрегиональном уровне (на примере геопарка "Янгантау") / Г.Н. Хужахметова // Вестник евразийской науки. 2020. Т. 12. № 5. С. 32.

- Шамова, Е.А. Сетевое взаимодействие малых городов и районных центров как фактор устойчивого развития регионов РФ / Российские регионы в фокусе перемен. сборник докладов XII Международной конференции. Министерство образования и науки Российской Федерации; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Высшая школа экономики и менеджмента. 2018. С. 283-291.