Развитие Кейвского домена в докембрии

Автор: Козлов Н. Е., Сорохтин Н. О., Марчук Т. С.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Геология

Статья в выпуске: 1 т.26, 2023 года.

Бесплатный доступ

Детальные геолого-петрогеохимические исследования, проведенные с использованием разработанных авторами методик, позволили дополнить картину образования супракрустальных комплексов Кейвской структуры. Исследования показали, что метаосадочные комплексы червуртской и выхчуртской свит формировались преимущественно за счет вещества подстилающих их толщ. В формировании выхчуртской свиты, начиная с ее верхов, принимает активное участие вещество окружающих Кейвы доменов. Авторы пришли к заключению о формировании как минимум средней части кейвского разреза в результате перемыва и переотложения вещества самой структуры, что подтверждает выводы о наличии в пределах Кейв переотложенных кор выветривания. Полученные результаты свидетельствуют о верности сделанного ранее вывода о формировании Кейвской структуры в условиях, наиболее сходных со срединными массивами, и в определенной мере объясняют формирование в пределах Кейв гигантского по объему месторождения алюминиевого сырья.

Докембрий, Арктическая зона, Фенноскандинавский щит, реконструкция протоприроды, супракрустальные породы, эволюция состава, геодинамическая эволюция Кейвской структуры, Precambrian, Arctic zone, Fennoscandian Shield, protonature reconstruction, supracrustal rocks, compositional evolution, geodynamic evolution of Keivy structure

Короткий адрес: https://sciup.org/142236765

IDR: 142236765 | УДК: 551+552.4 (234.74) | DOI: 10.21443/1560-9278-2023-26-1-18-24

Текст статьи Развитие Кейвского домена в докембрии

Козлов Н. Е. и др. Развитие Кейвского домена в докембрии. Вестник МГТУ. 2023. Т. 26, № 1. С. 18–24. DOI:

Article info Received 20.01.2023; *Geological Institute KSC RAS, Apatity, Murmansk region, Russia; e-mail: Abstract Detailed geological and petrogeochemical studies carried out using the techniques developed by the authors have made it possible to complete the picture of the formation accepted 08.02.2023 of supracrustal complexes of the Keivy structure. The studies have shown that the metasedimentary complexes of the Chervurt and Vykhchurt suites were formed mainly Key words: Precambrian, Arctic zone, Fennoscandian Shield, protonature reconstruction, supracrustal rocks, compositional evolution, geodynamic evolution of Keivy structure due to the material of the underlying strata. In the development of the Vykhchurt Formation, starting from its upper part, the material of the domains surrounding the Keivy takes an active part. The authors have come to the conclusion that at least the middle part of the Keivy section was formed as a result of washing and redeposition of the material of the structure itself, it confirms the conclusions about the presence of redeposited weathering crusts within the Keivy. The results obtained testify to the correctness of the earlier conclusion about the formation of the Keivy structure under conditions most similar to the middle massifs, and to a certain extent explain the formation of a giant deposit of aluminum raw materials within the Keivy. For citation Kozlov, N. E. et al. 2023. Evolution of the Keivy domain in the Precambrian. Vestnik of MSTU, 26(1), pp. 18–24. (In Russ.) DOI:

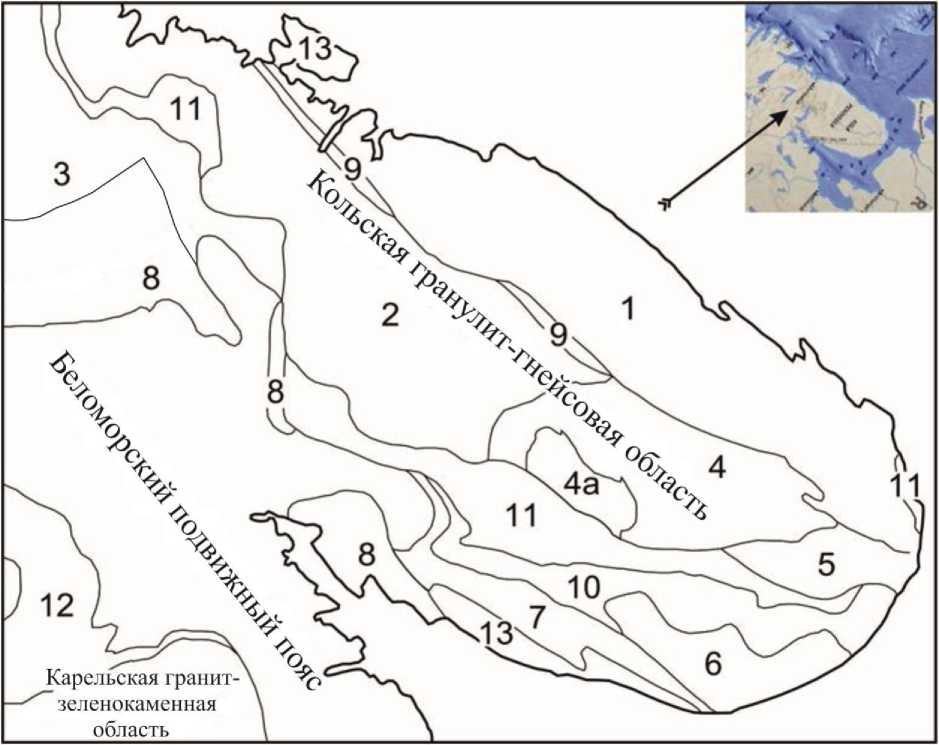

Настоящая работа продолжает цикл наших публикаций по истории образования и эволюции супракрустальных комплексов Кейвского домена. Кейвский домен располагается в центральной части Кольского полуострова, на западе граничит с Кольско-Норвежским, на севере – с супракрустальными комплексами Мурманского домена. На юге-юго-западе его обрамляет Имандра-Варзугская структура, основанием которой служат метаморфиты Терского домена и Беломорского подвижного пояса (рис.). По нашим представлениям, Кейвский микроконтинент представляет собой срединный массив, сформированный в период максимального проявления неоархейских коллизионных процессов, которые привели к его перекрытию сопредельными микроконтинентами ( Kozlov et al., 2020; Sorokhtin et al., 2020 ) . При этом, находясь в створе оси максимального проявления коллизии, он не испытал столь значимых метаморфических преобразований, как соседние с ним домены. В ходе формирования Кейвского микроконтинента на его поверхность сносился терригенный материал соседних структур, в итоге был сформирован осадочный чехол.

Рис. Схема районирования раннедокембрийских геоструктурных элементов земной коры северовосточной части Балтийского щита (по Sorokhtin et al., 2020 ; Kozlov et al., 2018; Kozlov et al., 2020;

Козлов и др., 2021 ). Домены коры: 1 – Мурманский, 2 – Кольско-Норвежский, 3 – Лоттинский,

4 – Кейвский, 4а – Верхнепонойский, 5 – Восточно-Кольский, 6 – Чапомский,

7 – Терский. Зеленокаменные и гранулитовые пояса: 8–10 – архейские: 8 – Лапландско-Колвицкий;

-

9 – Титовско-Колмозерский (Колмозеро-Воронья); 10 – Сергозерско-Стрельнинский;

-

11, 12 – неопротерозойские: 11 – Печенга-Имандра-Варзуга-Устьпонойский; 12 – Северо-Карельский;

13 – рифтогенные и окраинно-континентальные отложения рифейского возраста

Fig. Scheme of regional zoning of Early Precambrian geostructural elements of the Earth's crust in the northeastern Baltic Shield (after Sorokhtin et al., 2020 ; Kozlov et al., 2018; Kozlov et al., 2020; Kozlov et al., 2021 ).

Crustal domains: 1 – Murmansk, 2 – Kola-Norwegian, 3 – Lotta, 4 – Keivy, 4а – Upper Ponoy (Verkhneponoysky), 5 – East-Kola, 6 – Chapoma, 7 – Tersky. Greenstone and granulite belts: 8–10 – Archaean: 8 – Lapland-Kolvitsa; 9 – Titovka-Kolmozero (Kolmozero-Voronya);

-

10 – Sergozero-Strelna; 11, 12 – Neoproterozoic: 11 – Pechenga-Imandra-Varzuga-Ust'-Ponoy;

12 – North-Kalerian; 13 – Riphaean rift and marginal-continental sediments

Заметим, что интенсивность ребольского тектогенеза в пределах Карельского и Мурманского доменов была заметно слабее, чем в других регионах. Столкновение литосферных плит, представленных сегодня Карельской и Мурманской гранит-зеленокаменными областями, привело к возникновению Кольской гранулитогнейсовой области, являющейся осевой частью неоархейского коллизиона ( Sorokhtin et al., 2020 ) . Наблюдается пространственное омоложение коллизионных событий в юго-западном направлении . При этом можно предполагать, что максимально близкие к оси складчатости структуры подвергались наиболее интенсивному воздействию тектонических процессов. Это относится, в первую очередь, к комплексам Мурманского домена, которые подвергались процессам денудации в большей степени, чем иные, контактирующие с Кейвами области континентальной палеокоры. Поэтому метаосадочные комплексы Кейвского срединного массива в значительной мере формировались за счет терригенного материала, который был снесен с его территории. В то же время активность денудации была импульсной и в период формирования червуртской и выхчуртской свит интенсивность сноса терригенного материала как с Мурманского домена, так и с других сопредельных с ним доменов была существенно сниженной ( Козлов и др., 2021 ) .

Именно этот факт заставил нас продолжить исследование особенностей осадконакопления в пределах Кейвской структуры. Цель исследований – выяснить, что могло быть главным источником вещества для метаосадочных комплексов Кейвского домена на тех этапах, когда их подпитка терригенным материалом с окружающих эту структуру доменов была минимальной.

Материалы и методы

Для решения поставленной задачи нами было проведено сравнение состава пород различных свит Кейвской структуры не только с веществом окружающих ее доменов, но также и образованиями подстилающих их комплексов. Отметим, что ввиду неопределенности, с одной стороны, корреляции снежноборской свиты Малых Кейв с образованиями разреза Больших Кейв ( Предовский и др., 1987 ), с другой – принимая во внимание мнение большинства исследователей, что она наиболее близка по составу к образованиям песцовотундровской свиты1, при решении данной задачи были рассмотрены два варианта – с учетом сведений о ее составе и без них.

Необходимо напомнить, что формирование значительной части кейвского разреза, а именно, червуртской и выхчуртской свит, происходило в условиях максимального проявления процессов выветривания, сопровождавшегося образованием мощных толщ глин ( Козлов и др., 2015 ) (табл. 1). Эту информацию дополняют полученные ранее данные о том, что в состав этих породных комплексов входят коры выветривания ( Мирская, 1982; Предовский и др., 1987 ), т. е. они формировались, главным образом, за счет собственного материала Кейв. Сопоставление каждой из свит и подсвит Кейвской структуры со всеми нижележащими комплексами позволяет получить количественную оценку их близости. Методика сопоставления материалов, разработанная Е. В. Мартыновым, детально описана ранее ( Козлов и др., 2021 ) .

Таблица 1. Изменение некоторых петрогеохимических параметров в супракрустальных образованиях Кейвского домена ( по Козлов и др., 2015 )

|

Параметры |

Номера групп пород* |

||

|

1 |

2 |

3 |

|

|

Количество проб метаосадочных пород в группах |

39** |

183 |

77 |

|

85 |

202 |

101 |

|

|

Количество метапелитов в группе метаосадочных пород, % |

12,8 |

88,5*** 80.2 |

48,1 |

|

5,9 |

36,6 |

||

|

Интенсивность выветривания W1 ( Предовский, 1980 ) |

27,1 12,9 |

198,5 182,3 |

88,5 75,2 |

|

Химический индекс изменения CIA ( Nesbitt et al., 1982 ) |

59,7 55,9 |

84,1 81,9 |

71,6 69,3 |

|

Индекс изменения плагиоклаза PIA ( Fedo et al., 1995 ) |

63,4 58,7 |

88,5 86,6 |

80,1 78,2 |

Примечание. * – номера групп архейских образований: 1 – лебяжинская и патчервотундровская свиты, 2 – червуртская и выхчуртская свиты, 3 – песцовотундровская свита; ** – в числителе – количество проб и значения соответствующих показателей при их расчете лишь для тех пород, осадочная протоприрода которых распознается однозначно, в знаменателе – эти же данные для групп, где все неоднозначно определенные (нераспознанные) породы отнесены к группе метаосадочных. Поскольку поле метапелитов не перекрывается с полем метамагматитов, для них значение неизменно при любом варианте реконструкции

1 Объяснительная записка к Геологической карте северо-восточной части Балтийского щита масштаба первичной природы пород в выборке; *** – жирным шрифтом выделены максимальные значения параметров, характеризующих максимальную степень выветривания.

Table 1. Alterations of some petrogeochemical parameters in supracrustal formations of the Keivy domain ( after Kozlov et al., 2015 )

|

Parameters |

Rock group numbers* |

||

|

1 |

2 |

3 |

|

|

Number of samples of metasedimentary rocks in groups |

39** 85 |

183 202 |

77 101 |

|

Number of metapelites in metasedimentary rocks group, % |

12.8 5.9 |

88.5*** 80.2 |

48.1 36.6 |

|

Weathering intensity W1 ( Predovsky, 1980 ) |

27.1 12.9 |

198.5 182.3 |

88.5 75.2 |

|

Chemical index of alteration CIA ( Nesbitt et al., 1982 ) |

59.7 55.9 |

84.1 81.9 |

71.6 69.3 |

|

Plagioclase index of alteration PIA ( Fedo et al., 1995 ) |

63.4 58.7 |

88.5 86.6 |

80.1 78.2 |

Note. * – group numbers for Archaean formations: 1 – Lebyazhinskaya and Patcherva Tundra formations, 2 – Chervurt and Vykhchurt formations, 3 – Pestsovaya Tundra formation; ** – numerator – number of samples and corresponding values calculated only for the rocks, which sedimentary protonature is clearly determined, nomenator – the same data for the groups, where all ambiguously determined (unidentified) rocks are referred to the metasedimentary group. Since the field of metapelites does not overlap with the field of pegmatites, their value is conservative with any reconstruction pattern of the primary nature of rocks in the sample set; *** – maximal values of parameters indicating the maximal degree of their weathering are in bold.

Напомним, что данная методика позволяет вычислять коэффициенты близости сравниваемых объектов, при этом минимальная их величина означает, что вещество комплексов, для которых они вычислены, имеет максимальное сходство. Таким образом, проведя сравнение состава различных свит и подсвит Кейв с более древними образованиями, которые могли служить для них источником терригенного материала, можно с достаточно высокой долей вероятности ответить на вопрос, откуда могло поступать обломочное вещество, необходимое для формирования тех или иных толщ. Для решения данной задачи использовалась аналитическая база, включающая в себя 384 полных силикатных анализов пород Кейвской структуры, из которых 302 надежно распознаются как характеризующие метаосадочные образования.

Результаты и обсуждение

Проведенное сопоставление показало, что для пород червуртской и выхчуртской свит можно со всей определенностью сделать вывод об их формировании за счет вещества подстилающих их толщ (табл. 2). Так, комплексы низов червуртской свиты (нижнечервуртская подсвита) по составу максимально близки к породам верхов лебяжинской свиты, в то время как метаосадочные породы верхней части разреза чесвуртской свиты (верхнечервуртская подсвита) имеют максимальное сходство с породами низов этой же свиты. В меньшей степени, но в целом аналогичные закономерности фиксируются и для метаосадочных комплексов выхчуртской свиты, где нижневыхчуртская подсвита наиболее сходна с червуртскими образованиями, в то время как верхневыхчуртская подсвита по составу максимально близка к ее низам.

Таблица 2. Сравнение вещества различных свит Кейвской структуры с веществом потенциальных источников их терригенного материала

|

Свиты, комплексы* |

ЛБЖН |

ЛБЖВ |

ЧРВН |

ЧРВВ |

ВХЧН |

ВХЧВ |

МБ |

КН |

ТЕР |

БЛМР |

|

ЧРВН |

10,46 |

9,54** |

– |

10,11 |

– |

– |

13,20 |

16,79 |

18,19 |

24,46 |

|

ЧРВВ |

20,67 |

22,59 |

7,64 |

– |

– |

– |

19,55 |

18,47 |

18,84 |

20,79 |

|

ВХЧН |

25,28 |

21,79 |

17,54 |

21,86 |

– |

– |

28,73 |

35,85 |

37,44 |

42,58 |

|

ВХЧВ |

16,02 |

16,62 |

18,01 |

8,92 |

8,21 |

– |

16,45 |

15,46 |

15,04 |

17,93 |

|

ПСЦ+СНБО |

28,03 |

21,17 |

19,01 |

18,63 |

15,98 |

15,56 |

10,59 |

17,78 |

18,34 |

18,37 |

|

ПСЦ |

20,24 |

19,61 |

17,20 |

16,93 |

15,27 |

14,89 |

10,21 |

18,13 |

20,88 |

16,41 |

Примечание. * – сокращения для свит и комплексов: ЛБЖН, ЛБЖВ – лебяжинская свита, нижняя и верхняя подсвиты соответственно; ЧРВН, ЧРВВ – червуртская свита, нижняя и верхняя подсвиты соответственно; ВХЧН, ВХЧВ – выхчуртская свита, нижняя и верхняя подсвиты соответственно; ПСЦ – песцовотундровская свита; СНБО – снежноборская свита; МБ – Мурманский домен; КН – Кольско-Норвежский домен; ТЕР – Терский домен; БЛМР – Беломорский подвижный пояс; ** – жирным шрифтом выделены минимальные значения коэффициентов близости тех или иных объектов.

Table 2. Comparison of the matter of different formations in the Keivy structure with the matter of potential sources for their terrigenous material

При этом, начиная с комплексов верхнечервуртской подсвиты, в формировании осадочного разреза Кейв начинает принимать в меньшей, но при этом достаточно заметной степени, обломочный материал как самой Кейвской структуры, там и вещество окружающих Кейвы доменов. В еще большей степени эта тенденция проявлена для песцовотундровской свиты, и отдельно, и совместно со снежноборской свитой, метаосадочные породы которых наиболее сходны с веществом Мурманского домена (табл. 2), как было описано ранее ( Козлов и др., 2021 ). Таким образом, можно достаточно уверенно говорить о формировании средней части кейвского разреза в значительной степени в результате перемыва и переотложения вещества самой структуры, что является подтверждением ранее высказанного вывода о наличии в пределах Кейв переотложенных кор выветривания.

Полученные результаты подтверждают высказанное нами ранее предположение о формировании Кейвской структуры в условиях, наиболее сходных со срединными массивами ( Sorokhtin et al., 2020 ). Это предполагает замкнутость процессов разрушения близлежащих орогенов, сноса с них материала на поверхность Кейвской структуры, их чередование с процессами стабилизации и развитием, а затем разрушением и переотложением кор выветривания физико-химическими минеральными преобразованиями пород, как результат – накопление довольно мощного осадочного чехла. Благодаря именно такому развитию, по нашему мнению, в Кейвском срединном массиве были сформированы гигантские по объемам месторождения алюминиевого сырья.

Заключение

Геолого-петрогеохимические исследования, проведенные с использованием разработанных авторами методик, позволяют дополнить картину образования супракрустальных комплексов Кейвской структуры. Установлено, что метаосадочные комплексы червуртской и выхчуртской свиты формировались преимущественно за счет вещества подстилающих их толщ кейвского разреза. При этом, начиная с верхов выхчуртской толщи, в ее формировании принимает в меньшей, но все же заметной степени вещество окружающих Кейвы доменов. Для верхов разреза Кейвской структуры (песцовотундровская свита) преобладающую роль играет вещество Мурманского домена. Вместе с тем песцовотундровская свита из всех включенных в круг сопоставления объектов имеет минимальное сходство с породами лебяжинской свиты, что опровергает сделанный ранее вывод о ее формировании за счет размыва последней ( Пожиленко и др., 2002 ). Заметим, что полученные данные не исключают возможной корреляции снежноборской и песцовотундровской толщ, хотя данный вопрос нуждается в дополнительном исследовании.

Таким образом, можно сделать вывод о формировании, как минимум, средней части кейвского разреза (червуртской и выхчуртской свит) в результате перемыва и переотложения вещества самой структуры, что подтверждает выводы о наличии в пределах Кейв переотложенных кор выветривания, а также вывод о формировании Кейвской структуры в условиях, наиболее сходных со срединными массивами, что, в свою очередь, в определенной мере объясняет формирование в пределах Кейв гигантского по объему месторождения алюминиевого сырья.

Реконструированная история образования метаосадочных разрезов Кейвской структуры с существованием во время формирования значительной части ее разрезов (червуртской и выхчуртской свит) в условиях стабилизации предполагает достаточную длительность геологической истории Кейв. Это, как и многие иные, перечисленные нами ранее факты ( Козлов и др., 2021 ), находится в противоречии с опубликованными недавно ( Balagansky et al., 2021 ) цифрами более молодого, чем предполагалось ранее, времени заложения и достаточно быстрого развития Кейвской структуры.

Работа выполнена в рамках государственного задания по темам № FMWE-2021-0004, AAAA-A19-119100290148-4 (FMEZ 2022-0025), AAAA-A19-119100290147-7 (FMEZ 2022-0026).