Развитие корпоративной культуры сотрудников медицинских организаций

Автор: Ярашева Азиза Викторовна, Марков Дмитрий Игоревич

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Проблемы здравоохранения и образования

Статья в выпуске: 1 т.25, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель статьи - изучение подходов к развитию корпоративной культуры работников сферы здравоохранения в части формирования у них толерантного отношения к пациентам, принадлежащим к различным этнокультурным и конфессиональным группам. Данная тема приобрела актуальность не только в связи с необходимостью повышения качества оказываемой медицинской помощи населению, но и по причине увеличения требований к медицинским организациям в деле привлечения внебюджетных средств за счёт импорта медицинских услуг. В числе мер управленческого воздействия - дальнейшее развитие основ корпоративной культуры сотрудников медицинских организаций, которое может способствовать решению задачи привлечения пациентов, относящихся к разным социальным группам. Результаты анализа (систематизации научной литературы и социологического опроса в виде проведённых интервью) основных проблем, решение которых связано с развитием корпоративной культуры, показали, что на первое место выходят вопросы успешной коммуникации врачей и среднего медперсонала с пациентами; дифференциация мнений по поводу трансплантации органов (донорства); критические ситуации, связанные с эвтаназией, прерыванием беременности, смертью пациента (в том числе суицидом); отношение к вопросам воспроизводства жизни (искусственное зачатие, суррогатное материнство, клонирование); сложности соблюдения ритуалов во время лечения больных. В статье представлены выводы по анализу двух из указанных проблем и возможных подходов к их решению: 1) коммуникации медицинских работников с пациентами; 2) отношение к трансплантации органов. Авторами предложены меры по формированию новых компетенций в корпоративной культуре (как совокупности формальных и неформальных требований в медицинской организации, предъявляемых по отношению к своим сотрудникам), направленных на предотвращение и преодоление конфликтных ситуаций, возникающих из-за недопонимания в отношениях между пациентами и медперсоналом.

Корпоративная культура, медицинская организация, этноконфессиональные особенности, медицинские работники, пациенты, медицинская этика, коммуникации

Короткий адрес: https://sciup.org/143178610

IDR: 143178610

Текст научной статьи Развитие корпоративной культуры сотрудников медицинских организаций

Корпоративная культура помимо единства целей и задач, принятых всеми участниками коллектива, включает в себя такие структурные элементы, как нормы, ценности и правила поведения. Именно эти элементы помогают развитию кадрового потенциала и дополняют профессиональные качества персонала. Однако в современной системе российского здравоохранения ряд вопросов формирования основ корпоративной культуры ещё требуют поиска ответов. Среди них — эффективная коммуникация работников медицинских организаций (МО) и пациентов, относящихся к различным этнокультурным и конфессиональным группам. С точки зрения важности соблюдения законодательных норм, следует выделить: согласно ст. 6 Федерального закона РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. (№ 323-ФЗ) «приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи реализуется путём соблюдения этических и моральных норм, а также уважительного и гуманного отношения со стороны медицинских работников и иных работников медицинской организации и оказания медицинской помощи пациенту с учётом его физического состояния и с соблюдением по возможности культурных и религиозных традиций пациента». Однако, как показывают исследования, не все аспекты данного вопроса учитываются во взаимодействиях медперсонала и пользователей услуг здравоохранения в России.

Кроме того, наряду с необходимостью удовлетворения запросов российских пациентов, принадлежащих к разным этносам и конфессиям, для медицинских организаций (в условиях действующих требований привлечения внебюджетных средств) созрела актуальная проблема развития экспорта медицинских услуг. Соответственно, скорейшего решения ждут практические задачи, связанные с достижением преимуществ в конкурентной борьбе за зарубежных пациентов, среди которых неизбежно оказываются представители различных нацио- нальностей и конфессий. Поиск путей решения данных задач тоже лежит в плоскости дальнейшего развития корпоративной культуры сотрудников медицинских организаций. Учёными осуществляются научные разработки по формированию конкурентоспособного кадрового состава сотрудников столичных медицинских организаций [1] и исследуются новые аспекты корпоративной культуры работников здравоохранения.

Разработанность темы исследования

Изучению качественных (профессиональных и этических) характеристик медицинского персонала, способных оказывать существенное влияние на повышение конкурентоспособности медицинских организаций (МО), посвящены работы как самих работников системы здравоохранения, так и учёных — экономистов, демографов, социологов, менеджеров. Анализ преимуществ в разработке комплекса маркетинга российских медицинских услуг рассматривается как способ продвижения особой корпоративной культуры персонала отечественных МО, включающей в себя воспитание толерантного отношения, знания и учёт интересов пациентов, принадлежащих к разным этническим и конфессиональным группам [2]. Проблемам биоэтики с точки зрения принадлежности пациентов к разным религиозным течениям [3] уделяется внимание, исходя из эффективности коммуникации врач-пациент с целью повышения качества лечения [4]. Авторы выделяют конфликты и затруднения, возникающие при оскорблении медицинским работником религии больного, пренебрежении основами той или иной конфессии, несоблюдении особенностей ведения беседы, а также при попытке назначения лечения и оповещения об этом пациента [5; 6]. Публикации, посвящённые коммуникации и координации работы с иностранными пациентами, затрагивают не только плюсы и минусы уже утверждённых общих стандартов взаимодействия [7], но и слож- ности, возникающие в МО в отдельных субъектах федерации [8], в разрезе конкретных медицинских специальностей (заболеваний) [9-11]. Для решения исследовательских задач систематизированы имеющиеся в научных российских публикациях подходы к актуальным проблемам развития корпоративной культуры в медицинских организациях, а также проведены опросы — с помощью качественного социологического метода (структурированное интервью) 1.

Результаты исследования

Среди имеющихся проблем можно выделить наличие коммуникативных (языковых) барьеров (как при общении медицинских работников с пациентами, так и отсутствия/недостатка указателей на иностранных языках, затрудняющих самостоятельную логистику иностранных пациентов на территории МО), а также низкий уровень осведомлённости медицинских специалистов об этно-конфессиональных представлениях зарубежных пациентов, которые могут препятствовать процессу диагностики, лечения и реабилитации.

Первостепенную роль в успехе коммуникации работников здравоохранения с иностранными пациентами играет языковая подготовка (в медицинских учебных заведениях и в рамках прохождения непрерывного медицинского образования) медицинского персонала. Учёные, как в столице, так и в регионах страны, придают большое значение организационным и методическим аспектам обучения английскому языку медицинских работников различных форм учреждений здравоохранения. Так, в Волгоградской области в рамках приоритетного регионального проекта «Экспорт медицинских услуг» успешно решаются задачи обеспе-

1 Опрос проводился с апреля по июль 2021 года среди 24 иностранных граждан из 20 стран (средний возраст опрошенных— 25 лет); 2-х экспертов из области исследований качества жизни иностранных студентов, в сферу интересов которых входило и изучение установок иностранных студентов (потенциальных потребителей) в отношении российских медицинских услуг.

чения готовности и способности медицинских работников осуществлять коммуникацию на иностранном языке с пациентами из-за рубежа при оказании им медицинских услуг [12].

Речевое поведение медицинского работника (помимо знания иностранных языков) — важное профессиональное качество. Учёные рассматривают коммуникативные компетенции врача: применение эвфемизмов, редуцированных вопросов, лексических и диалогических повторов, помогающих в реализации функции общения. В частности, при диалогах — врач-пациент—на английском языке выделяются нормы этикета, особенности применения модальных глаголов, которые помогают создать партнерский стиль общения, способствующий успеху в диагностике и лечении [13]. В некоторых религиях есть правила, связанные с гендерной принадлежностью, так, врач-мужчина не может проводить осмотр девушки-мусульманки; мужчинам и женщинам запрещено касаться друг друга; главой семьи в мусульманских странах считается мужчина, поэтому желательно вести беседу с ним. Иудаизм менее строг в плане взаимоотношений между людьми, но и здесь есть ограничение: ни в коем случае нельзя говорить пациенту о смертельном диагнозе (прогнозе). Практически во всех конфессиях среди ритуалов есть посты, а в некоторых — запреты на те или иные продукты и процедуры.

Недостаточную осведомлённость медицинских специалистов в области коммуникации можно компенсировать двумя способами: 1) программой культурного погружения, включающей в себя работу в другой стране или с иностранными гражданами; 2) включением в учебный план предметов, направленных на развитие культурной компетентности. Религиозные различия могут приводить к непониманию со стороны медперсонала требований пациентов к процессу лечения и условиям пребывания в стационаре (в последнем случае на первый план выходит роль медицинских сестёр, находящихся в наи- более тесной и длительной по времени коммуникации с пациентами).

Особое внимание уделяется пациентам с онкологическими заболеваниями. Например, учеными Южного федерального университета выявлены следующие конфессиональные особенности: у мусульман, больных онкологией, по сравнению с такими же больными, исповедующими православие, «более выражена психическая и физическая истощаемость и интенсивность жалоб; православные пациенты более ситуативно тревожны, а мусульмане — чаще депрессивны. Православные пациенты более раздражительны, а мусульмане — более чувствительны. Преобладает дисфорическое отношение к болезни у православных, и при этом сенситивный тип отношения к онкологии у мусульман. Обе группы недостаточно информированы о своей болезни» [14]. Подобного рода различия необходимо учитывать при развитии корпоративной культуры персонала для формирования толерантного отношения к чувствам пациентов.

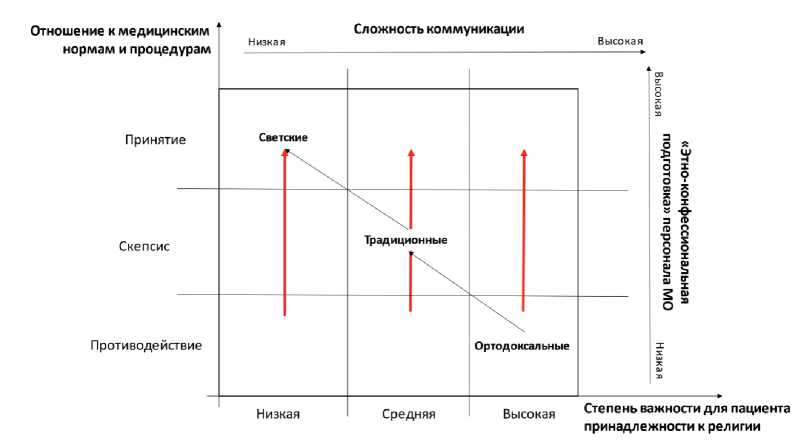

При рассмотрении вопросов этических представлений больных и их семей, ограничений (религиозных и/или традиционных) важно учитывать, что: во-первых, конфессиональные различия могут приводить к более резкому противодействию общепринятым правилами и нормами в здравоохранении, по сравнению, например, с национальными (этнос и религия — могут как совпадать, так и не совпадать); во-вторых, сами конфессиональные различия, и, соответственно, требования к системе здравоохранения, могут зависеть от формы (направления) исповедания веры: например, в христианстве (католики, православные, протестанты), в исламе (шииты и сунниты) и т.д.; при этом отличия внутри одной религии (но в разных странах; особенно это касается ислама и буддизма) мог у т быть существенными по отношению к лечению (диагностике); в-третьих, всех пациентов с учётом существующих религиозных различий, можно разделить на три группы (в зависимости от степени [15] важности для них принадлежности к той или иной конфессии): 1) ортодоксальные; 2) традиционные; 3) светские. Пациенты (соответственно группе) делятся на тех, кто готов пожертвовать своими убеждениями ради сохранения своей (и своих детей, близких) жизни и здоровья, и тех, кто категоричен в своём выборе.

Авторская модель взаимоотношений пациентов, имеющих различные этно-конфессиональные воззрения, и сотрудников МО, представлена на рисунке 1. Задача медицинского персонала заключается в том, чтобы перевести пациента из квадрантов нижнего ряда в квадранты верхнего ряда. Самой сложной, с точки зрения коммуникации, выступает группа «ортодоксальных» пациентов, для соблюдения всех медицинских норм и процедур которых требуется не только высокий уровень «этно-конфессиональной» подготовки медицинского персонала, но и достаточно длинный промежуток времени, необходимый для снятия с таких пациентов стресса и чувства страха. Наиболее лёгкой в этом плане группой выступают «светские» пациенты, при взаимодействии с которыми у персонала МО могут возникнуть лишь преимущественно языковые барьеры. Перед данной группой пациентов не стоит дилемма следования этно-конфессиональным требованиям, а эффективное взаимодействие выстраивается достаточно быстро благодаря профессионализму врачей и медицинского персонала, их умения правильно поставить диагноз и предложить соответствующее лечение.

В связи с усилением процессов интернационализации образования возникает всё больший интерес к социокультурной адаптации иностранных студентов, подразумевающей также и адаптацию к новой для них российской системе здравоохранения. Так, результаты экспертных интервью показали, что иностранные студенты, получающие образование в Москве, низко оценивают уровень предоставляемых им услуг в государственных МО. Данная установка обусловливается в частности недо-

Рис. 1. Логический квадрат отношения пациентов, имеющих различные этно-конфессиональные представления, к медицинским нормам и процедурам

Fig.1. The logical square of the attitude of patients with different ethnoconfessional views to medical norms and procedures

Источник: составлено авторами.

статочно высоким уровнем обслуживания иностранных граждан по приобретённой страховке, связанный как с наличием языкового барьера между персоналом МО и пациентом, когда последний не может правильно описать причину своего обращения за медицинской услугой, так и с нетерпеливым, непонимающим отношением к такому пациенту со стороны самого персонала МО («Заключалось это в нетерпеливом отношении со стороны персонала, который не мог понять студента, который, естественно, не очень грамотно и правильно выражается на русском языке, а английским, к сожалению, владеет не весь персонал, чтобы как-то помочь»). Помимо этого, эксперты указали на случаи нетолерантного отношения со стороны медицинского персонала к студентам, приехавшим из стран Африканского континента (респонденты отмечали: «зачем вы вообще пришли сюда, идите лечись где хотите и так далее», но их было не так много, если говорить про расизм и неправильное обращение»).

Схожие результаты показали и полу-структурированные интервью с иностранными гражданами. Так, информанты отдают свое предпочтение частным медицинским организациям, аргументируя это: 1) более результативным, более качественным оказанием медицинских услуг («Конечно, это было частное учреждение, в государственном, наверное, было бы то же самое, что и с Молдавией»); 2) более клиенториентированным сервисом («… в государственных очень такое странное, грубое отношение к тебе как к клиенту, а в частных — там более как-то клиентоориентированно»; «[в государственных МО] хамство, было тоже несколько раз» или «записывали на одну дату, а потом говорили, что записан на другую»); 3) более привлекательной атмосферой по сравнению с государственными МО («… вид, это какой-то СССР, хотя я и не была в СССР, не знаю, что там было, но очень, очень пугающий…»).

Все информанты исследования указали: при том, что ключевыми факторами выбора пациентами конкретной МО являются технологическая оснащенность, профессиональный опыт и квалификация персонала, результативность, срочность оказания и стоимость медицинских услуг, тем не менее отдельно была подчеркнута важность этнокультурного аспекта взаимодействия между иностранными гражданами и медицинской организацией («… и нация, и религия [пациента] влияют: «Она на меня косо посмотрела, а я из другой страны, из другой конфессии» — для человека это важно, он чувствует напряжение, стресс на психологическом и эмоциональном уровне»).

Для выстраивания конструктивной коммуникации между иностранным пациентом и персоналом МО, способствующей как повышению результативности оказания медицинских услуг, так и снижению эмоционального стресса у каждого из участников, необходимы в целом языковая доступность и компетентность инфраструктуры медицинской организации, её сотрудников и соответствующие «понимающие» качества у последних. В частности, «человечность, просто с пониманием относиться, тем более, если это иностранный студент — человек приехал в чужую страну, он ещё плохо понимает русский язык, ему тяжело понять, что ему пытаются объяснить, с документами всегда проблемы. Например, был случай, когда студент хотел прикрепиться в поликлинику, а его туда-сюда отправляли, а он ничего не понимает. Не во всех больницах и поликлиниках есть транслирование на английском языке. Есть студенты из Китая, которые и английский не могут выучить и не понимают его, только китайский и знают»).

Информанты исследования также обратили особое внимание на проблемы языкового и культурного барьера между пациентом и персоналом МО, которые существенного сказываются: 1) на взаимопонимании пациента с врачом («Самая главная проблема — язык. Я и медицинский работник не понимали друг друга»), которое не всегда решается даже при на- личии переводчика (...если бы я была наедине с доктором, мы бы понимали друг друга без посредника, то результат лечения был бы гораздо лучше и быстрее»); 2) на эмоциональном состоянии пациента («Человек, попадая в иную культуру, чувствует себя незащищённым…»; «… ехать в какую-то непонятную страну, где вообще тяжело понять, что происходит — не самый хороший вариант»).

В медицинских организациях иногда необходимо не только наличие штатного переводчика, но и инфраструктура, «подсказывающая» иностранному пациенту, какие действия надо предпринимать в случае возникновения тех или иных ситуаций. Как предложили эксперты, это могут быть не только таблички с подписями кабинетов врачей на разных языках, но и плакаты с инфографикой, содержащие такие виды информации, как правила оформления медицинской страховки; к какому врачу обратиться (специализации врача) и другое.

Опыт проведенного социологического исследования в Москве подтверждает выводы анализа научных публикаций и свидетельствует о наличии коммуникативных барьеров между российскими МО и иностранными гражданами, что, с одной стороны, внешне проявляется в низкой информированности иностранцев о текущем уровне возможностей системы отечественного здравоохранения, а, с другой — внутренне обусловливается языковыми и культурными ограничениями между иностранными пациентами и персоналом медицинской организации. Решение данной проблемы можно найти в совершенствовании языковой подготовки персонала, его обучении (в том числе, с помощью наставников по корпоративной культуре в МО) особенностям взаимодействия с пациентами (российскими и иностранными) с различными этнокультурными особенностями, контроле за соблюдением толерантного отношения к таким пациентам.

Исследование поведения пациентов разных этнокультурных и религиозных групп в отношении к трансплантации органов показывает [16], что, в случае угрозы жизни, человек может принять решение в пользу своего здоровья и желания выжить, отодвинув на второй план требования веры, возможное осуждения со стороны семьи, родственников, общины и так далее. Но в ситуациях отказа пациента от трансплантологии и/или переливания крови медицинским работникам важно понимать причину отказа и уважать выбор больного, основанного на его религиозных убеждениях. В табл. 1 представлены основные аспекты отношения к трансплантологии у представителей разных конфессий.

Таблица 1

Отношение к трансплантологии в различных религиях

Table 1

Attitudes to transplantation in various religions

|

Форма религии |

Отношение к трансплантологии |

|

Иудаизм |

Пересадка органов возможна для улучшения качества жизни, допустимо хранение органов. |

|

Иудаизм ортодоксальной формы |

Трансплантология возможна только при угрозе жизни. |

|

Ислам |

Пересадка от живого человека возможна только тех органов, которые способны к регенерации — печень, костный мозг. |

|

Ислам ортодоксальной формы |

Запрещена пересадка органов от человека человеку. |

|

Буддизм |

При кремации умершего должны быть все органы на месте, значит, невозможно использование органов для последующей их пересадки. |

|

Христианство |

Трансплантация органов возможна. |

|

Конфуцианство |

Человек и все его органы принадлежат роду (предкам и потомкам), однако, например, в Китае используют органы и ткани приговоренных к смерти преступников. |

|

Индуизм |

Трансплантация органов возможна. |

|

Секта свидетелей Иеговы |

Не только строгий запрет на трансплантацию, но и на переливание крови (носительницы человеческой души). |

Источник: составлено авторами.

В иудаизме и исламе действует запрет на трансплантацию: изъятие органов и тканей, согласно принципам этих учений, нарушит цельность человеческого тела, а оно должно сохраниться в прежнем виде — для того, чтобы воскреснуть в Судный день (Йом-Киппур в иудаизме и Кия-мат в исламе [17]). На фоне положительного отношения этих религий к медицине в целом, и благодаря растущему числу спасённых жизней в результате пересадки органов, отношение к трансплантации меняется.

В христианстве ситуация более лояльная, благодаря феномену альтруизма, самопожертвования. В индуизме всё изна- чально было довольно просто: в священных книгах (ведах) главенствовала идея о том, что важна лишь душа, и когда она покидает тело, оно, по сути, становится «опустевшим сосудом», в котором больше нет смысла и значения. А человек, завещавший свои органы для трансплантации, «работает» на пользу своей карме для перерождения души.

В буддизме, в целом отрицающим трансплантологию, в последнее время духовные лидеры выступающие в защиту донорства (особенно в странах, куда буддизм «пришел» как философия), апеллируют к двум факторам, объединяющим западный и восточный подходы. Во-первых, речь идет о карме и будущей жизни. Во-вторых, приводят примеры о подвигах Будды, который, стремясь спасти всех живых существ от страданий, не раз жертвовал собой в бытность бодхисатвой. В любом случае, врачи и медицинские сёстры, подготовленные к возможной реакции пациентов, могут принять адекватные решения при выборе форм коммуникации с больными, а также способов и приемов лечения.

* * *

Формирование корпоративной культуры, как комплекса требований в медицинской организации, предъявляемого к своим сотрудникам, направлено на предотвращение и преодоление конфликтных ситуаций, возникающих из-за недопонимания в отношениях между пациентами и медперсоналом, а также на внедрение эффективных методов, приёмов и единых стандартов взаимодействия.

Среди факторов удовлетворённости/ неудовлетворённости пациентов, наряду с качеством медицинской помощи, оснащённостью современным оборудованием и репутацией МО, выделяются: личностные качества врача, отношение медицин- ского персонала к пациентам (доброжелательность, готовность помочь, подробные объяснения), привлечение пациентов к принятию решений, сотрудничество с религиозными учреждениями, уважение к пациенту и внимание к его потребностям, вовлечение родственников пациента в процесс выздоровления.

Выработка коммуникативных навыков представляет собой самостоятельную задачу профессионального медицинского образования. Обучение нормам и правилам общения между медицинскими работниками и пациентами должно быть заложено в учебные программы вузов и ссузов медицинского профиля. Особое значение должно придаваться развитию корпоративной культуры сотрудников медицинских организаций для обеспечения повышения уровня их пациентоориенти-рованности. Отсутствие конструктивной коммуникации с пациентом, может привести к неправильно поставленному диагнозу, нарушению процедур лечения, возникновению стрессовых (для той и другой сторон) конфликтных ситуаций, что впоследствии приведёт к нежелательным результатам, или пациент окажется вообще без необходимой помощи.

Список литературы Развитие корпоративной культуры сотрудников медицинских организаций

- Ярашева, А. В., Проблемы и перспективы кадрового обеспечения московского здравоохранения / А. В. Ярашева, О. А. Александрова, Е. И. Медведева [и др.] // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз.— 2020. — Т. 13.— № 1. — С. 174-190. DOI: 10.15838/ еБС.2020.1.67.10.

- Марков, Д.И. Экспорт медицинских услуг: как повысить конкурентоспособность организаций российского здравоохранения / Д. И. Марков // Здоровье мегаполиса.— 2021. — Т. 2.— № 2. — С. 6-14. DOI: 10.47619/2713-26Шт.2021л^2;6-14.

- Нурмагомедова, П.М. Проблемы биоэтики с позиций разных конфессий / П. М. Нурмагоме-дова // Этнопсихологические проблемы в современном мире / ред. Е. В. Афонасенко.—Москва, 2009. — С. 125-131.

- Васильев, Д. Ф. Право, религия и медицина: пути взаимодействия на благо пациента / Д. Ф. Васильев, Н. В. Кругова, А. С. Кулиш // Тверской медицинский журнал. — 2017.— № 5.— С. 148-151.

- Панфёрова, А.Ю. Взаимодействие врачей и пациентов с учетом конфессиональных особенностей / А. Ю. Панфёрова // Бюллетень медицинских интернет-конференций. — 2019.—Т. 9.— № 10.—С. 475.

- Москвичева, Л.И. Религиозная приемлемость как фактор, определяющий границу медицинского вмешательства / Л. И. Москвичева // Медицинская этика. — 2020.—Т. 8.— № 1. — С. 59-64.

- Чернышев, Е.В. Стандарты работы с иностранными пациентами / Е. В. Чернышев // Управление качеством в здравоохранении.— 2019.— № 1. — С. 46-52.

- Юдина, Н.Н. Оценка экспортного потенциала системы здравоохранения российской федерации на примере отдельно взятого региона / Н. Н. Юдина, Е. В. Чернышев, М. С. Мельгунова, Г. Д. Петрова // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины.— 2020. — Т. 28.— № S2. — С. 1186-1189.

- Сатюкова, А. С. Координация работы с иностранными пациентами в кардиохирургическом центре / А. С. Сатюкова, И. В. Тетвадзе, Т. В. Семина [и др.] // Бюллетень НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН. Сердечно-сосудистые заболевания.— 2019. — Т. 20.— № S11.—С. 233.

- Аксенова, Е.И. Рекреационный потенциал медицинского туризма России / Е. И. Аксенова, Г. Д. Петрова, Е. В. Чернышев, Н. Н. Юдина // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины.— 2020. — Т. 28.— № S2. — С. 1180-1185.

- Галстян, Г.Р. Особенности сахароснижающей терапии и контроля гликемии в период соблюдения поста Рамадан / Г. Р. Галстян, В. В. Крылов, Ф. В. Валеева, Т. В. Моругова, А. Ф. Гуфраева // Ожирение и метаболизм.— 2012. — Т. 9.— № 2. — С. 70-76. DOI: 10.14341/omet2012270-76.

- Орлов, Д.В. Подготовка лингвистического сопровождения иностранных пациентов в условиях медицинской организации / Д. В. Орлов, В. В. Шкарин, Т. П. Резник // Современный туризм в лечебной и здравоохранительной деятельности / ред. Н. Н. Седова, Г. Ю. Щекин.— Москва, 2019. — С. 107-120.

- Ширинян, М.В. Коммуникативная компетенция в профессиональной деятельности врача / М. В. Ширинян, С. В. Шустова // Язык и культура.— 2020.— № 50. — С. 273-294. DOI: 10.17223/19996195/50/18.

- Ермаков, П. Н. Этноконфессиональные особенности внутренней картины болезни онкологических больных / П. Н. Ермаков, А. В. Фаенсон, О. К. Труфанова, Т. С. Костенко // Вестник психотерапии.— 2016.— № 60(65). — С. 113-123.

- Savitskaya, B. Nurses' occupational satisfaction during Covid-19 pandemic. / B. Savitskaya, I. Radomislenskaya, T. Hendel / Applied Nursing Research.— 2021 Jun. — No. 59.—URL: https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7946538/ (дата обращения: 28.04.2021). DOI: 10.1016/j. apnr.2021.151416.

- Курганова, И.Г. Влияние религиозно-философских факторов на формирование различных моделей восприятия органного донорства в обществе / И. Г. Курганова // Социо-гуманитар-ные проблемы органного донорства: междисциплинарные исследования / ред. О. Н. Резник, О. В. Попова.—Москва, 2017. — С. 132-146.

- Мамедов, В.К. Об отношении основных религиозных конфессий к трансплантации и донорству / В. К. Мамедов, Л. Э. Мамедова / Медицинское право. — 2020.—№ 5. — С. 29-38.