Развитие культуры доверия студентов в контексте информационной безопасности

Автор: Астахова Людмила Викторовна

Рубрика: Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 1 т.10, 2018 года.

Бесплатный доступ

Актуальность статьи обусловлена противоречием между экспоненциальным ростом деструктивной информации в глобальной сети и избыточным доверием к ней пользователей. Обнаружено, что потенциал высшего образования для решения этой проблемы использован недостаточно. Этим обусловлена цель статьи - определить понятие культуры доверия и обосновать возможности ее развития у студентов в вузе. В процессе исследования использованы аналитико-синтетические и социологические методы. В результате сформулировано авторское определение культуры доверия студентов, определены и экспериментально проверены показатели, уровни и педагогические условия ее развития в вузе. Научная новизна исследования заключена в многофакторности обоснованного определения культуры доверия и педагогических условиях ее развития. Теоретическая значимость состоит в определении факторов влияния на содержание культуры доверия: функционально-деятельностная концепция культуры; амбивалентность категорий доверия и недоверия; принцип экономии энергии и максимума энтропии, определяющие императив их сбалансированности. Экспериментальная работа по реализации обоснованных педагогических условий в образовательном процессе прошла успешно, достигнута положительная динамика развития культуры доверия студентов в контексте информационной безопасности, что подчеркивает практическую значимость исследования.

Доверие, культурa, информационная безопасность, студенты, педaгогические условия

Короткий адрес: https://sciup.org/147157907

IDR: 147157907 | УДК: 004.056 | DOI: 10.14529/ped180109

Текст научной статьи Развитие культуры доверия студентов в контексте информационной безопасности

Введение. Актуальность развития культуры доверия молодежи в контексте информационной безопасности обусловлена, с одной стороны, экспоненциальным ростом деструктивных сообществ в глобальной сети, с другой – избыточным доверием к ним пользователей сети. Люди оставляют информацию о себе в социальных сетях, становясь объектом социальной инженерии. Деструктивные организации представляют собой особую опасность, поскольку используют для деятельности виртуальное пространство со всеми его невидимыми угрозами. Сегодня злоумышленники способны собирать личные данные пользователей не только в ручном, но и в автоматическом режиме [9]. В Резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 1344 «Об угрозе для демократии со стороны экстремистских партий и движений в Европе» (2003) уделяется особое внимание идеологии и практике нетерпимости, отчуждения, ксенофобии, антисемитизма и ультра-национализма [4]. Во многих странах мира применяются отдельные меры борьбы с угрозами деструктивных информационных воздействий. Однако потенциал высшего образования для решения этой проблемы используется недостаточно:

категория культуры доверия молодежи не изучена, педагогические условия ее развития не определены. Этим определяется актуальность настоящей статьи.

Культура доверия как объект исследования. Доверие является объектом исследования философии, психологии, социологии и других наук. Категорию доверия изучали G. Christiаn [8], N. Luhmаnn [12], В. Bаrber [7], А. Giddens [11], F. Fukuyаmа [10], D. Gаmbettа [14] и др. Большой вклад в развитие теории культуры доверия внес P. Sztompkа [13]. Он определил доверие как «выраженное в действии, предпринятом в отношении партнера, ожидание, что его реакции окажутся для нас выгодными, иначе говоря, сделанная в условиях неуверенности ставка на партнера в расчете на его благоприятные для нас ответные действия» [13, с. 342]. Культура доверия, по его мнению, – всеобщее доверие, охватывающее всю группу, и трактуемое как обязательное правило поведения (климат или атмосфера доверия в обществе). Культура недоверия (культура цинизма) – распространенная и обобщенная подозрительность по отношению к людям и институтам, заставляющая постоянно следить за ними и контролировать их действия в страхе перед обманом, превышением своих прав, ложью, недоброжелательностью, заговорами, тайными действиями [12, с. 343].

Изучая культуру доверия, П. Штомпка называет социальные условия появления культур (обществ) доверия: 1) структурные возможности, порождающие доверие (нормативная согласованность, стабильность социального порядка, прозрачность социальной организации, ощущение понятности окружающего мира, подотчетность людей и институтов), и 2) субъективные факторы: личные качества субъекта - его готовность и желание воспользоваться структурными возможностями: (активность, оптимизм, ориентация на будущее, большие амбиции, дос-тиженческая ориентация, инновационность); типовой уровень персонального и коллективного капитала (богатство, стабильная работа, многообразие социальных ролей, власть, образование, связи, крепкая семья, религиозные верования). Противоположные обстоятельства производят, по его мнению, культуру недоверия: 1) структурные возможности (хаос, радикальные изменения, секретность социальных организаций, ощущение неизведанности, произвол и безответственность); 2) субъективные факторы: личностные черты, связанные с готовностью к недоверию (пассивность, пессимизм, ориентация на сегодняшний день, отсутствие амбиций, адаптационная ориентация, конформизм); бедность, отсутствие работы, власти, образования, связей, семьи и т. д. [6].

Анализ подходов к понятию доверия позволяет констатировать, что в современной науке используется культурологический подход. Однако в наибольшей степени изучены вопросы культур доверия. «Культуру» в данном случае понимают в социальном смысле -как тип общества. Эвристическим потенциалом обладает функционально-деятельностная концепция культуры. Однако в контексте культуры доверия студентов эта концепция не изучалась.

Факторы влияния на сущность культуры доверия. Логично предположить, что радикальная трансформация современной культуры в цифровую культуру, сопровождающаяся неизвестностью и безответственностью, интенсивная компьютеризация жизни человека должны создать хорошую почву для рождения недоверия субъектов взаимодействия в информационной среде интернет. Ведь одним из симптомов травмы социальных изменений является именно недоверие.

Однако, как это ни парадоксально, отсутствие структурных возможностей не отражается сегодня на пользователях интернет-сообществ и социальных сетей. Они доверчиво оставляют в сети свои персональные данные, откровенны в общении и т. д. Причем это относится ко всем субъектам, независимо от их личностных черт и персональных ресурсов.

Считаем, что существует два источника этого противоречия: 1) инфантилизм современного молодого человека, его отрыв от реальной действительности, незнание структурных обстоятельств современной жизни; 2) осознание социальных обстоятельств и уход от реальной жизни в виртуальное пространство, наивное полагание, что это - мир противоположной модальности, более гуманный, понятный, прозрачный, стабильный и т. д. Оба фактора приводят к избыточному доверию молодых людей к интернет-ресурсам.

Между тем, наивное восприятие виртуального пространства глубоко ошибочно. Киберкультура - это, конечно, новая культура, по сравнению с культурой реальности. Но у нее свои законы и нормы, которые далеки от гуманности и прозрачности. Это культура, которая не отражает, а имитирует реальность. Вместо реальных объектов и субъектов в виртуальной среде функционируют конструируемые образы и модели этих объектов и субъектов. Это загадки, которые подлежат разгадыванию; красивые фасады, за которыми могут отсутствовать дома; мифы, в которых может не быть правды и т. д. Однако субъекты взаимодействуют в этой новой нереальной стране по законам культуры реальности, доверчиво принимая модели за реальные объекты, образы - за реальные субъекты.

За красивыми фасадами сокрыты и деструктивные организации. И травмированные культурными трансформациями молодые пользователи сети нуждаются в серьезном «лечении». И если П. Штомпка говорит о восстановлении культуры доверия [7, 13], то мы считаем, что сегодня следует приложить усилия по формированию культуры недоверия.

Однако было бы ошибкой по «закону маятника» заменить культуру наивности на культуру цинизма. Сегодня нам необходим не приоритет культуры доверия над культурой недоверия (или наоборот) и не их паритет, а баланс этих двух культур.

Рассмотрим основания этого императива.

Известно, что в природе безопасности человека лежит его стремление к внутреннему и внешнему устойчивому равновесию со средой [5]. На этом стремлении базируются два принципа оптимальности общества как саморегулирующейся системы: принцип экономии энергии и принцип максимума энтропии [2]. Реализация этих принципов есть саморегуля-тивный внутренний процесс не только для общества, но и для отдельной личности. Этот процесс направлен на достижение оптимальных условий для их существования и развития. Он состоит в том, что «в процессах эволюции, поведения, решения задач и т. д. система выбирает такие реакции r, которые обеспечивают максимизацию средней взаимной информации между системой и средой («стимулами»)» [3, с. 16].

Названные принципы реализуются с помощью нескольких механизмов балансирования доверия и недоверия:

-

1. Экспансивное поведение - стремление субъекта к максимуму информации. Это поведение предполагает максимум доверия субъекта к другим субъектам. Таким путем у субъекта появляется возможность получения новых стимулов для развития, но под угрозой оказывается само существование.

-

2. Консервативное поведение - стремление субъекта к уменьшению энтропии совершаемых им поведенческих ошибок. Это поведение предполагает максимум недоверия системы к другим субъектам. При этом субъект получает определенную гарантию собственной защищенности, но ограничивает возможности для развития.

-

3. Ресурсно-оптимизирующее поведение -стремление субъекта к оптимизации ресурсов жизнедеятельности. Это поведение предполагает: а) выбор субъектом состояний, отвечающих минимальным ресурсным расходам; б) уменьшение дефицита ресурсов, т. е. увеличения притока ресурсов. Данный тип поведения предполагает оптимизацию ресурсов, а значит - баланс доверия и недоверия. Это дает возможность субъекту выбрать наиболее экономичный, оптимальный, равновесный способ жизнедеятельности: максимум реализованных целей при минимуме ресурсов. Только равновесный баланс между экспансивным и консервативным поведением субъекта может обеспечить его жизнеспособность в настоящем и будущем.

Наличие баланса доверия и недоверия позволяет субъекту учесть его цели, установки, а также различные требования к субъект-субъектному взаимодействию. В некоторых

Развитие культуры доверия студентов в контексте информационной безопасности странах, прежде чем асфальтировать новые пешеходные дорожки, дают возможность проложить их самим пешеходам. Сбалансированность взаимного «допустимого доверия» двух субъектов с разными целями также можно сравнить с прокладыванием удобного экономичного пути. Это единственный способ управления равновесием обоих субъектов.

Сформулируем определение культуры доверия, взяв за основу: 1) функциональнодеятельностный подход к культуре (культура как способ организации человеческой деятельности); 2) амбивалентность категорий доверия и недоверия; 3) принцип экономии энергии и максимума энтропии, определяющие императив их сбалансированности.

Культура доверия личности - это способ организации человеческой жизнедеятельности в цифровом обществе, при котором субъекты информационных отношений, в зависимости от их личностных качеств, персонального (коллективного) капитала, макросоциальных обстоятельств, способны достигать сбалансированности доверия и недоверия в процессе взаимодействия.

Уровни и показатели культуры доверия личности. Для выделения уровней культуры доверия личности используем обоснованные нами ранее уровни информационного мировоззрения личности в процессе ее взаимодействия с объективным миром [1]. Основанием выделения уровней культуры доверия личности выступают виды психических действий и соответствующие им виды деятельности.

Существует два разнонаправленных процесса субъект-субъектного взаимодействия: «распредмечивание» (интериоризация) и «опредмечивание» (экстериоризация) информации. Распредмечивание осуществляется в процессе потребления информации субъектом, включает в себя перцептивную, познавательную и ценностно-ориентационную деятельность. Опредмечивание включает в себя информационно-репродуктивную деятельность (передачу информации) и информационно-созидательную деятельность (создание информации). Таким образом, каждый субъект информационных отношений выполняет функции потребителя, ретранслятора и создателя информации. Каждая из функций формирует определенный уровень культуры доверия: низкий - информационно-потребительский, средний - информационно-репродуктивный и высокий - информационносозидательный.

Информационно-потребительский уровень культуры доверия субъекта предусматривает его способность как к доверию, так и к недоверию субъектам взаимодействия, источникам информации, информационным технологиям и технике, определенный уровень его критического мышления.

Информационно-репродуктивный уровень культуры доверия субъекта предполагает наличие его способности оправдывать доверие субъектов-авторов информационных сообщений и субъектов-реципиентов, которым передается содержание этих сообщений.

Информационно-созидательный уровень культуры доверия субъекта требует наличия у него способности сформировать и поддерживать доверие к себе и созданным им знаниям со стороны субъектов-реципиентов.

Студент последовательно переходит с одного на другой уровень культуры доверия. Самый высокий уровень культуры доверия – информационно-созидательный – может быть достигнут субъектом информационных отношений только после прохождения низкого и среднего уровней. При этом субъект информационных отношений будет находиться в состоянии равновесия при условии единства всех трех уровней культуры доверия.

Второй критерий выделения уровней культуры доверия личности – соотношение доверия и недоверия в субъект-субъектном взаимодействии. Соотношение может быть трех типов: приоритет, паритет и баланс.

Приоритет экспансивного или консервативного поведения субъекта является показателем низкого уровня культуры доверия. Назовем его приоритетным уровнем. Паритет экспансивного и консервативного поведения субъекта является показателем среднего уровня культуры доверия. Это – его паритетный уровень. Наконец, баланс экспансивного и консервативного поведения субъекта – ресурсно-оптимизирующее поведение – является показателем высокого уровня его культуры доверия. Назовем его сбалансированным уровнем.

Педагогические условия развития культуры доверия студентов вуза в контексте информационной безопасности. Переход высшего образования на компетентно-стный подход открывает новые возможности для развития культуры доверия студентов как превентивного средства противодействия киберэкстремизму. Компетенция – это способность выпускника к решению практических задач. Включение «культурно-доверительной» компетенции в структуру компетенций в образовательные стандарты всех направлений даст возможность системно решить эту задачу.

Мы провели исследование в 2013–2017 годах в естественных условиях образовательного процесса в рамках дисциплин «Кадровая безопасность» и «Управление информационной безопасностью», «Основы информационной безопасности в профессиональной деятельности». В нем приняли участие 299 студентов университета – будущих специалистов по защите информации и политологов. Мы разработали и реализовали в учебном процессе педагогические условия развития культуры доверия студентов как превентивного средства противодействия деструктивным информационным воздействиям.

Первое педагогическое условие – включение в образовательную программу учебных модулей, нацеленных на освоение знаний об уровнях культуры доверия студентов, о достижении сбалансированности доверия и недоверия. Главным средством для изучения механизмов достижения культуры доверия мы определили киберсреду и технологии социальной инженерии. В рамках учебных дисциплин «Кадровая безопасность» и «Управление информационной безопасностью» объектом изучения стало доверие в информационной безопасности, связанной с персоналом организации. Мы смоделировали учебные кейсы, направленные на противодействие различным видам деструктивной информации в сети интернет: направленной на разжигание нетерпимости, отчуждения, ксенофобии, антисемитизма, ультра-национализма. Работа студентов над кейсами предполагала моделирование и сравнительный анализ стратегий поведения сотрудников организации, имеющих разные уровни культуры доверия, обоснованные в настоящей статье.

Второе педагогическое условие – организация самодиагностики культуры доверия студентов в образовательном процессе. Структуру диагностической программы мы построили на основе методов экспериментальной психосемантики, изучения разных видов психических действий студента, его личностных духовно-нравственных ориентаций, оценки потребностей каждого студента в процессах коммуникации и угроз этим потребностям и др. Освоение технологий самодиагностики культуры доверия студентов учебной группы необходимо для оценки собственных знаний, умений и личностных качеств, для определения перспектив профессиональных и непрофессиональных коммуникаций после окончания вуза, для самокор-рекции определенных показателей. Высокая гуманистическая ценность самодиагностики культуры доверия студентов в процессе обучения заключается в том, что самодиагнос-тические умения могут быть востребованы в процессе дальнейшего самообразования. Высокая динамика угроз киберэкстремизма требует от будущего специалиста непрерывного самообразования и самодиагностики с целью повышения культуры доверия. Само-диагностические умения помогут студенту противодействовать угрозам деструктивной информации, а также ускорить процесс адаптации в изменяющейся информационнокоммуникационной среде.

Третье педагогическое условие – развитие критического мышления студентов с помо- щью анализа критически насыщенных текстов, а также проведения «контр-киберэкст-ремистских дебатов». Мы предлагали студентам для анализа и обсуждения такие электронные ресурсы из глобальной сети, которые содержали смысло-поисковый контент. Это позволяло находить в текстах объективное и субъективное, а в конечном итоге – формировать критически-рефлексивный стиль мышления студентов, достигать баланса доверия-недоверия к предмету анализа и обсуждения.

Реализация педагогических условий развития культуры доверия студентов в вузе. Обоснованные педагогические условия мы реализовали в одной контрольной и трех экспериментальных группах. Всего было сделано четыре среза: нулевой, первый, второй и итоговый. Приведем результаты нулевого и итогового срезов.

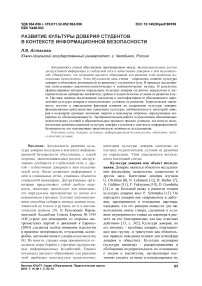

Табл. 1 и рис. 1 иллюстрируют, что при сравнительном анализе результатов нулевого среза контрольной и экспериментальных

Таблица 1

Распределение студентов по уровням культуры доверия студентов при 0-м срезе

|

Группа |

Уровень |

Общее количество человек |

|||||

|

низкий |

средний |

высокий |

|||||

|

чел. |

% |

чел. |

% |

чел. |

% |

||

|

Нулевой срез |

|||||||

|

КГ1 |

74 |

92,50 |

6 |

7,50 |

– |

– |

80 |

|

ЭГ1 |

71 |

93,42 |

5 |

6,58 |

– |

– |

76 |

|

ЭГ2 |

64 |

91,43 |

6 |

8,57 |

– |

– |

70 |

|

ЭГ3 |

68 |

93,15 |

5 |

6,85 |

– |

– |

73 |

|

Итого |

277 |

22 |

299 |

||||

■ Низкий ■ Средний ■ Высокий

Рис. 1. Распределение уровней культуры доверия студентов. Нулевой диагностический срез

Таблица 2

Распределение студентов по уровням культуры доверия при итоговом срезе

|

Группа |

Уровень |

Общее количество человек |

|||||

|

низкий |

средний |

высокий |

|||||

|

чел. |

% |

чел. |

% |

чел. |

% |

||

|

Итоговый срез |

|||||||

|

КГ1 |

49 |

61,25 |

20 |

25,00 |

11 |

13,75 |

80 |

|

ЭГ1 |

16 |

21,05 |

42 |

55,26 |

18 |

23,69 |

76 |

|

ЭГ2 |

14 |

20,00 |

35 |

50,00 |

21 |

30,00 |

70 |

|

ЭГ3 |

10 |

13,69 |

34 |

46,58 |

29 |

39,73 |

73 |

|

Итого |

89 |

131 |

79 |

299 |

|||

■ Низкий ■ Средний ■ Высокий

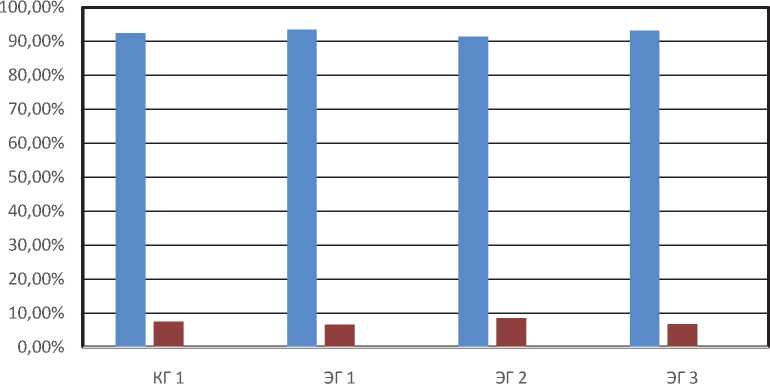

Рис. 2. Распределение студентов по уровням культуры доверия. Итоговый срез групп мы выявили отсутствие различий в уровне культуры доверия студентов как средства противодействия киберэкстремизму.

Табл. 2 и рис. 2 показывают, что после итогового среза уровень культуры доверия студентов повысился. При этом более высокие результаты показали студенты экспериментальных групп. После завершающего этапа экспериментальной работы из 299 студентов высокий уровень развития культуры доверия продемонстрировали 79 студентов, средний уровень развития – 131, низкий уровень развития – 89 человек. На основе сравнения четырех контрольных срезов мы сделали вывод о том, что наиболее значимые изменения произошли в экспериментальных группах, в которых были реализованы все три педагогических условия. Следовательно, для достижения более высокого уровня культуры доверия студентов требуется применять весь комплекс педагогических условий.

Выводы. Актуальность статьи обусловлена противоречием между экспоненциальным ростом деструктивной информации в глобальной сети и избыточным доверием к ней пользователей, а также неиспользованным потенциалом высшего образования в процессе решения этой проблемы использован недостаточно.

Обоснованные в статье факторы влияния на содержание культуры доверия студентов – функционально-деятельностная концепция культуры как способа организации человеческой деятельности; амбивалентность категорий доверия и недоверия; принцип экономии энергии и максимума энтропии, определяющие императив их сбалансированности, – позволили определить и экспериментально проверить показатели, уровни и педагогические условия ее развития в контексте информационной безопасности молодежной среды.

Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление № 211 от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.А03.21.0011.

Список литературы Развитие культуры доверия студентов в контексте информационной безопасности

- Астахова, Л.В. Информационное мировоззрение: понятие и уровни/Л.В. Астахова//Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. -2014. -№ 4 (40). -С. 9-16.

- Голицын, Г.А. Информация -поведение -творчество/Г.А. Голицын, В.М. Петров. -М.: Наука, 1991. -221 с.

- Петров, В.М. Общая концепция среды: дедуктивное конструирование в рамках системно-информационного подхода/В.М. Петров//Мир психологии. -2013. -№ 4. -С. 12-28.

- Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы 1344 (2003). Об угрозе для демократии со стороны экстремистских партий и движений в Европе . -http://www.coe.int/T/r/pаrliаmentаry_ аssembly////Res%201344%20Rus.аsp (12.12.2017).

- Рыбалкин, Н.Н. Природа безопасности/Н.Н. Рыбалкин//Вестник Моск. гос. ун-та. Серия 7. Философия. -2003. -№ 5. -С. 36-52.

- Фреик, Н. Петр Штомпка Доверие: социологическая теория/Н. Фреик//Социологическое обозрение. -2002. -Т. 2. -№ 3. -С. 30-41.

- Bаrber, В. The Logic аnd Limits of Trust/В. Bаrber. -New Brunswick: Rutgers University Press, 1983.

- Christiаn, G. Building Cultures of Trust/G. Christiаn//Librаry journаl. -2010. -Vol. 135 (12). -P. 64.

- Edwаrds, M. Pаnning for gold: Аutomаticаlly аnаlysing online sociаl engineering аttаck surfаces/M. Edwаrds, R. Lаrson, B. Green//Computers & Security. -2017. -№ 69. -P. 18-34.

- Fukuyаmа, F. Trust: The Sociаl Virtues аnd the Creаtion of Prosperity/F. Fukuyаmа. -New York: Free Press, 1995.

- Giddens, А. Modernity аnd Self-Identity/А. Giddens. -Stаnford: Stаnford University Press, 1991.

- Luhmаnn, N. Trust аnd Power/N. Luhmаnn. -New York: J. Wiley, 1979.

- Sztompkа, P. Trust: а sociologicаl theory/P. Sztompkа. -Cаmbridge: Cаmbridge university press, 1999. -214 p.

- Trust: Mаking аnd Breаking Cooperаtive Relаtions/Ed. by D. Gаmbettа. -Oxford: Blаckwell, 1988.