Развитие логического мышления младших школьников в условиях ФГОС

Автор: Никонорова Людмила Александровна

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Человек и образование

Статья в выпуске: 3 (17), 2014 года.

Бесплатный доступ

Логика, мышление, младшие школьники, педагогический процесс, фгос

Короткий адрес: https://sciup.org/14113941

IDR: 14113941

Текст статьи Развитие логического мышления младших школьников в условиях ФГОС

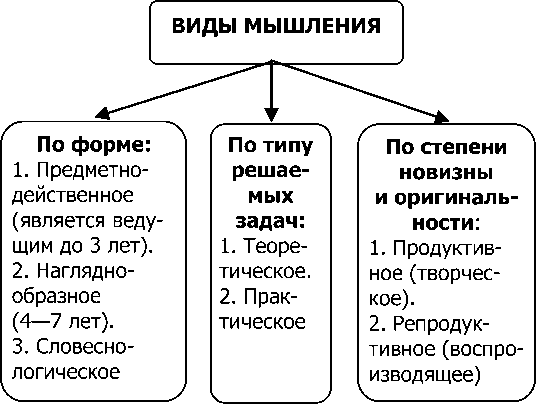

Термин «логика» происходит от греческого слова logos, что означает «мысль», «разум». Логика есть наука о законах и формах правильного мышления. Она изучает формы рассуждений, отвлекаясь от конкретного содержания, устанавливает, что из чего следует, ищет ответ на вопрос: как мы рассуждаем? Основоположником логики как науки является древнегреческий философ и ученый Аристотель. Он впервые разра- ботал теорию логического вывода. Как показывает анализ литературы, существуют разные виды мышления (рис. 1). Из рассмотренной схемы видно, что формирование словеснологического мышления приходится на период начального образования. Человек познает действительность, воздействуя на нее, понимает мир, изменяя его. Первичный вид мышления — это мышление в действии и действием.

Рис. 1. Виды мышления

В процессе мыслительной деятельности человек использует специальные приемы или операции: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение. На их основе возникают более сложные операции, такие как классификация, систематизация и др. Для словесно-логического мышления характерно использование понятий, логических конструкций, которые иногда не имеют прямого образного выражения. Благодаря словесно-логическому мышлению человек может устанавливать наиболее общие закономерности, предвидеть развитие процессов в природе и обществе, обобщать различный наглядный материал. Следует отметить, что все виды мышления тесно взаимосвязаны между собой. Приступая к какому-либо практическому действию, мы уже имеем в сознании тот образ, который еще предстоит достичь. Отдельные виды мышления постоянно переходят друг в друга. Поэтому, пытаясь определить вид мышления, следует помнить, что этот процесс всегда относительный и условный. Только развитие всех видов мышления в их единстве может обеспечить правильное и достаточно полное отражение действительности человеком.

Все перечисленные виды мышления у человека сосуществуют, могут быть представлены в одной и той же деятельности. Однако в зависимости от ее характера и конечных целей доминирует тот или иной вид мышления. Формирование логического мышления — важнейшая составная часть педагогического процесса. Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал — одна из основных задач современной школы. Успешная реализация этой задачи во многом зависит от сформированности у учащихся познавательных интересов. Мышление детей младшего школь- ного возраста значительно отличается от мышления дошкольников. Для мышления дошкольников характерно такое качество, как непроизвольность, малая управляемость и в постановке мыслительной задачи, и в ее решении. Они чаще и легче задумываются над тем, что им интересно, что их увлекает. Младшие школьники, когда возникает необходимость регулярно выполнять задания в обязательном порядке, учатся управлять своим мышлением, думать тогда, когда это нужно, а не только тогда, когда интересно, когда нравится то, о чем надо думать. Конечно, в 6—7 лет понятийное мышление еще не сформировалось, и все же задатки этого вида мышления уже есть. Исследования детского мышления и его развития, в частности, перехода от практического к логическому, были начаты Л. С. Выготским и показали, что практическое действие, даже на высшем уровне развития логического мышления, остается как бы «в резерве». На понимании роли практического действия как начальной ступени процесса развития всех высших форм мышления человека построена концепция «поэтапного формирования умственного действия», разработанная П. Я. Гальпериным. На первом этапе ребенок использует для решения задачи внешние материальные действия. На втором эти действия только представляются и проговариваются ребенком (сначала громко, затем про себя). Лишь на последнем, третьем этапе внешнее предметное действие «сворачивается» и уходит во внутренний план. С переходом мышления ребенка на следующую, более высокую ступень развития начальные его формы, в частности практическое мышление, не исчезают, не «отменяются», но их функции в мыслительном процессе перестраиваются, изменяются. В отличие от практического, логическое мышление осуществляется только словесным путем. Человек должен рассуждать, анализировать и устанавливать нужные связи мысленно, отбирать и применять к данной ему конкретной задаче известные ему подходящие правила, приемы, действия. Он должен сравнивать и устанавливать искомые связи, группировать разное и различать сходное, и все это выполняется лишь посредством умственных действий.

Огромное значение в учебной деятельности младшего школьника имеет операция сравнения. Ведь большая часть усвояемого материала именно в младших классах построена на сравнении. Эта операция лежит в основе классификации явлений и их систематизации. Для овладения операцией сравнения человек должен научиться видеть сходное в разном и разное в сходном. Ошибки в выполнении операции сравнения — результат неумения учеников производить нужное умственное действие. Для логического мышления младших школьников характерна еще одна особенность — однолинейное сравнение, т. е. они устанавливают либо только различие, не видя сходства (чаще всего), либо только сходное и общее, не устанавливая различного. К тому же выступает заметная разница между практическим установлением сходства и различия и умением доказывать, обосновать свое суждение, т. е. объяснить, что такое «сравнение» и что означает «сравнить».

Совершенствование логических умозаключений сохраняется и в других мыслительных процессах: в установлении причинно-следственных связей, в классификации и ответах на поставленные вопросы, требующие планирования, догадки, поиска решения. Подобное протекание мыслительного процесса приводит ученика к таким решениям и ответам, которые характеризуются аналогичностью. С 1 сентября 2011 года все образовательные учреждения России перешли на новый Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. Система образования отказалась от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки стандарта указывают на реальные виды деятельности, которыми учащийся должен овладеть к концу начального обучения. Требования к результатам обучения сформулированы в виде личностных, метапред-метных и предметных результатов. Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные учебные действия (УУД), такие как личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. В соответствии со стандартами второго поколения познавательные универсальные действия включают общеучебные, знако-символические, информационные, логические.

К логическим универсальным действиям относятся:

-

— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);

-

— синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;

-

— выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;

-

— подведение под понятие, выведение следствий;

-

— установление причинно-следственных связей;

-

— построение логической цепи рассуждений;

-

— доказательство;

-

— выдвижение гипотез и их обоснование.

Из вышесказанного следует, что уже в начальной школе дети должны овладеть элементами логических действий (сравнения, классификации, обобщения и др.). Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед учителем начальных классов, является развитие всех качеств и видов мышления, которые позволили бы детям строить умозаключения, делать выводы, обосновывая свои суждения, и в конечном итоге самостоятельно приобретать знания и решать возникающие проблемы.

-

1. Ануфриев А. Ф., Костромина С. Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. Психодиагностические таблицы. Психодиагностические методики. Коррекционные упражнения. М. : Ось-89,

-

2. Асмолов А. Г., Бурменская Г. В . Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли : пособие для учителя. М. : Просвещение, 2010.

-

3. Бабкина Н. В. Программа занятий по развитию познавательной деятельности младших школьников. Книга для учителя. 2-е изд. М. : АРКТИ, 2002. 78 с.

-

4. Сиденко Е. Универсальные учебные действия: от термина к сущности // Эксперимент и инновации в школе. 2010. № 3.

-

***

Список литературы Развитие логического мышления младших школьников в условиях ФГОС

- Ануфриев А. Ф., Костромина С. Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. Психодиагностические таблицы. Психодиагностические методики. Коррекционные упражнения. М.: Ось-89, 2001.

- Асмолов А. Г., Бурменская Г. В. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя. М.: Просвещение, 2010.

- Бабкина Н. В. Программа занятий по развитию познавательной деятельности младших школьников. Книга для учителя. 2-е изд. М.: АРКТИ, 2002. 78 с.

- Сиденко Е. Универсальные учебные действия: от термина к сущности//Эксперимент и инновации в школе. 2010. № 3.