Развитие научно-педагогического потенциала молодых преподавателей современного вуза

Автор: Иванов Сергей Юрьевич, Иванова Дарья Вячеславовна, Бурова Арина Александровна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 3, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу профессиональной подготовки молодых научно-педагогических кадров. На основе результатов социологических исследований, проведенных авторами в 2019 г., выявлены приоритетные направления кадровой политики в работе с молодежью. Авторы приходят к выводу, что размывание роли механизмов социальной ответственности ряда образовательных организаций, в рамках ограниченного личностного выбора, усложнило координацию процессов распределения и перераспределения молодых кадров в контексте эффективной занятости. Актуальность сегодня приобретает формирование научных и научно-педагогических кадров, обладающих востребованными профессиональными компетенциями и интегрированными в систему разделения труда. Сбалансированное сочетание глубокой теоретической подготовки молодых кадров вузов с практической деятельностью в инновационных организациях не только позволит повысить эффективную подготовку молодежи в рамках требований рынка труда, но и увеличит ее академическую мобильность.

Научно-педагогические кадры, молодые преподаватели, занятость, академическая мобильность, профессиональное самоопределение, профессиональная адаптация, инновации, рабочая среда, карьерный рост, образовательный процесс

Короткий адрес: https://sciup.org/149134537

IDR: 149134537 | УДК: 316.4.062:371.12“312” | DOI: 10.24158/spp.2020.3.1

Текст научной статьи Развитие научно-педагогического потенциала молодых преподавателей современного вуза

Формирование научно-педагогического потенциала вузов

Одна из перспективных тенденций в укреплении конкурентоспособных позиций современной образовательной организации высшего образования (ООВО) в нашей стране связана с достижением требуемого качества образовательного процесса, наличием необходимой инфраструктуры образования, а также научно-педагогического потенциала. Связь между научно-педагогическим потенциалом и конкурентоспособностью ООВО следует рассматривать не только в количественном, но и качественном аспекте. Методологические основания к определению ключевых параметров подготовки квалифицированных кадров для инновационной экономики базируются на том, что главным качественным признаком является наличие современной научно-технической базы ООВО, позволяющей обеспечить согласование качественных характеристик научно-педагогического состава с запросами экономики на подготовку высококвалифицированных кадров.

Следует отметить, что современное общество сталкивается со множеством проблем: повышение роли человеческого капитала, необходимость создания высокопроизводительных рабочих мест, гуманизация труда и др. [1]. Растущая потребность глобализирующейся экономики в подготовке профессионалов и повышение конкурентоспособности актуализируют проблему расширенного воспроизводства научно-педагогического потенциала. Вместе с тем отмечаемые системные недостатки ресурсного обеспечения ООВО могут приводить к дисфункции системы профессиональной подготовки, размыванию ключевых социально значимых ориентиров по обеспечению потребности общества в квалифицированных кадрах. В этой связи функционирование многоуровневой системы подготовки молодых кадров в сфере образования и последующей их профессиональной адаптации находится в фокусе внимания академического сообщества. Поэтому имеет смысл говорить о тех факторах, которые позволяют сформировать траекторию успешного профессионального развития молодых преподавателей и ученых.

Определенный импульс к подготовке молодых научно-педагогических кадров были призваны дать реформы образования 2012-2014 гг. Тем не менее необходимо отметить, что в последнее время обостряются вопросы старения научно-педагогических кадров и слабого притока молодежи в российскую науку. Фиксируемая в ряде вузов усеченная финансовая поддержка академической мобильности, невысокий уровень отдачи от занятия наукой отчасти являются следствием неэффективной системы воспроизводства научно-педагогических кадров, нивелирования механизмов их социальной защиты, наконец, потери престижа труда научного работника [2].

Произошли ли сегодня какие-либо изменения в научном потенциале российских вузов? В разрезе институциональных преобразований системы образования и ориентира на повышение эффективности подготовки научно-педагогических кадров существенных качественных изменений в социально-демографической структуре профессорско-преподавательского состава российских вузов не произошло. Сегодня средний возраст исследователя превысил отметку 50 лет, причем каждый четвертый достиг пенсионного возраста. Доля лиц моложе 30 лет в профессорско-преподавательском составе ООВО по-прежнему невысокая. Если в 2015/2016 учебном году численность молодежи составила 7,6 %, то, после последующего небольшого увеличения, уже с 2017/2018 до 2018/2019 учебного года их доля снизилась с 14,8 до 13,1 % [3, с. 59-70; 4, с. 286].

Такие профессии, как ученый и преподаватель высшей школы, сегодня пользуются меньшей популярностью среди значительной доли молодежи и проигрывают многим высокодоходным профессиям. Малоперспективный карьерный рост и невысокая реальная зарплата в сфере образования серьезно ограничивают профессиональную мобильность и снижают мотивационные устремления молодых людей.

Ситуация осложняется и тем, что в целом по стране фиксируется сокращение численности занятых по ряду областей научной сферы. Так, по оценкам специалистов НИУ ВШЭ, только за период 2008-2017 гг. численность исследователей в целом по стране сократилась на 4,3 % и составила в 2017 г. 359,8 тыс. человек. В секторе высшего образования произошло снижение численности исследователей как в технических (на 4%), так и в естественных науках (на 12 %) [5]. Причины уменьшения численности научно-исследовательских кадров во многом видятся в отсутствии у многих ООВО действенных стимулов в подготовке молодежи для академической карьеры [6]. Существенным является вопрос о конвертируемости академического образования и профессиональной вариативности подготовки молодых кадров. Предпринятые полумеры по увеличению структурированности образовательной компоненты, стандартизации обучения в сторону его вариативности и усиление контроля качества в условиях невысокой конкуренции за рабочие места в вузовской науке не смогли сформировать новый уклад подготовки высококвалифицированных и востребованных научно-исследовательских кадров.

Действуя в условия жестких финансовой дифференциации, руководство ряда вузов все же прилагает усилия по активизации различных направлений научной и преподавательской деятельности, привлечению и удержанию молодежи и повышению инновационного потенциала учебного заведения на базе роста академической мобильности и международного сотрудничества. Тем не менее даже поверхностный анализ научно-технической базы ООВО позволяет сде- лать вывод, что в ее структуре соединены черты качественно различных этапов и уровней развития секторов экономики. Не все ООВО обладают необходимым потенциалом для динамичного инновационного развития и обеспечения достойных условий труда своим работникам.

Низкий престиж научно-преподавательской деятельности, невысокий уровень социальной защиты молодых преподавателей и ученых ведут к размыванию трудового потенциала учебного заведения, ограничению стимулов к инновационному развитию и интеллектуальной конкуренции. Следовательно, необходимым условием формирования высококвалифицированных кадров является ориентир на повышение уровня соответствия качественных параметров рабочей силы требованиям инновационной экономики, а это будет возможно на основе обеспечения трудовой удовлетворенности.

К сожалению, данные официальной статистики о численности подготовки молодых высококвалифицированных кадров и структуре рабочих мест не позволяют провести точные расчеты качественно-количественных показателей рабочей силы по различным видам экономической деятельности, в том числе в сфере образования. Однако оценки профильных специалистов свидетельствуют о сохраняющейся тенденции к недоиспользованию накопленного трудового потенциала, кадровых структурных диспропорциях по многим областям науки [7]. Более того, в условиях отсутствия острой конкуренции за рабочие места в научной сфере не существует жесткой сегментации, разделяющей молодых ученых и преподавателей на полярные группы.

Мотивация молодых преподавателей

Будем исходить из того, что синхронизация позитивных изменений в подготовке высококвалифицированных кадров, их профессионально-квалификационной структуры и существующей научно-технической базы учебных заведений обеспечивает эффективное использование трудового потенциала ООВО. Однако имеется целый ряд внешних и внутренних факторов, который определяет невысокий уровень профессиональной мотивации молодых кадров, во многом зависящей от трудовой удовлетворенности. Данные факторы обусловливаются нормативно-правовой базой, образовательными стандартами, уровнем экономического развития исследуемого региона, структурой экономики, особенностями спроса на рынке труда, статусом вуза, личностными ожиданиями, материальным положением и т.д.

Для комплексного анализа поставленной проблемы имеет смысл обратиться к эмпирическим данным. Интерес представляют результаты социологического опроса «Молодые преподаватели гуманитарных вузов в образовании и науке», проведенного Центром социологических исследований МПГУ в апреле 2019 г. В качестве респондентов выступали молодые преподаватели гуманитарного профиля (в возрасте до 35 лет). Основу выборки составляли Московский педагогический государственный университет, Вятский государственный университет, Забайкальский государственный университет, Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова, Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, Уральский государственный университет, Институт развития образования Сахалинской области. Сбор первичной информации осуществлялся методом он-лайн-опроса 232 респондентов. Цель исследования заключалась в изучении на примере гуманитарных вузов особенностей становления и развития молодых кадров, а также в выявлении возможностей и ограничений их участия в научной и научно-педагогической деятельности.

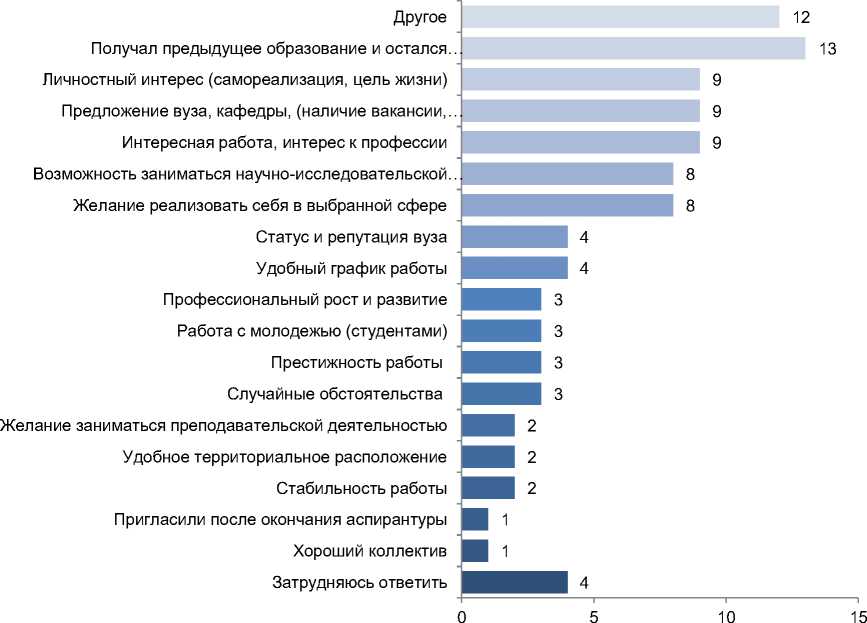

Особенности занятости молодежи можно оценить по мотивам выбора вуза в качестве места работы. Респондентам был задан вопрос: «Что послужило причиной выбора ООВО в качестве места вашей работы?» Распределение ответов представлено на рисунке 1.

Как показал опрос, структура мотивов, влияющих на выбор молодежью университета в качестве места работы, самым непосредственным образом зависит как от их социально-демографических, так и от статусных характеристик: наличия ученой степени, звания. Наконец, значительное влияние оказывают те профессиональные компетенции, которые были сформированы у молодого преподавателя.

Для молодых преподавателей характерна двойственная мотивация: с одной стороны, наблюдается запрос на профессиональное и личностное развитие, сохранение преемственности; с другой - на содержательные аспекты работы, достойную оплату труда, стабильную занятость. Последняя позиция говорит о формировании устойчивой, самовосстанавливающейся модели трудового поведения.

В целом по выборке при выборе ООВО как места работы профессиональная мобильность молодежи зависит от накопленного личностного и трудового потенциала. И все же практика найма на работу выпускников из своего же вуза сегодня широко распространена.

Результаты опроса подтверждают, что является значимой доля тех, кто в качестве мотива выбора называет фактор обучения в данном вузе: «получал предыдущее образование и остался преподавать» (13 %). Вместе с тем для определенной группы респондентов проявляется влияние и других факторов, связанных с личностными ожиданиями.

Рисунок 1 – Мотивы выбора молодыми преподавателями ООВО в качестве места работы, %

Отдельно выделяются немногочисленные группы тех молодых преподавателей, которые получили поддержку от научного руководителя или были приглашены вузом (по 1 % соответственно). В определенной степени здесь сказывается влияние фактора закрытости и иерархичности академической среды, локализованности профессиональных связей.

Стоит особо подчеркнуть определенную диспропорцию в выбираемых молодежью стратегиях профессионального развития. Накопленный человеческий капитал оказывается неоднородным и зависящим от ценностного базиса, личностных ожиданий [8]. В сравнении с профильными направлениями подготовки, молодежь, при наличии возможности, достаточно активно остается и на непрофильных направлениях подготовки исследуемых вузов. При этом включенность в работу и востребованность молодых кадров становятся одними из ключевых мотивов ценностного выбора места работы.

В целом же молодые научно-педагогические кадры демонстрируют многообразные мотивы выбора места работы. Среди них стоит выделить различные группы: «устремленные», «карьеристы», «практики», «потенциальные исследователи», «педагоги-методисты», «рационалисты», «материалисты» и др. Для каждой группы имеется свой ценностный базис, который определяет траекторию развития молодого человека.

Нельзя исключать того факта, что условия занятости в исследуемых ООВО имеют свою специфику, связанную с конкретной работой, бюджетным финансированием и т. д. Учебные заведения отличаются по степени развития своей научно-технической базы, имеющимся финансовым ресурсам. Критическая зависимость занятости в сфере образования от накопленного человеческого капитала явно сокращается. Это не может не сказаться на личностном выборе молодежи.

Доминирующим фактором выбора ООВО становятся субъективные стороны трудовой удовлетворенности, и здесь выделяются различные группы. Так, представители «устремленной» молодежи при выборе места работы ориентируются прежде всего на развитие своего профессионального потенциала, научно-педагогическую деятельность, более склонны руководствоваться личностным интересом к выполняемой работе и профессии (9 %), желанием реализовать себя в выбранной сфере деятельности (8 %).

Еще 9 % респондентов – это «рационалисты», т. е. те, кто ориентируется на определенную отдачу от своей работы, получение определенных преференций, в том числе достижение социального статуса. Занятие преподавательской или научной деятельностью для определенных групп молодежи не всегда связывается с конкретным местом работы. Молодежь, стремящаяся к самостоятельной занятости, демонстрирует более высокий уровень удовлетворенности преподавательской деятельностью. В отличие от них немногочисленные представители группы «материалистов» рассматривают свое статусное положение в контексте материальной обеспеченности. Так, чаще чем в целом по выборке о своем личностном интересе и желании заниматься только преподавательской деятельностью говорили те молодые преподаватели, которые не планировали связать свою трудовую деятельность с ООВО.

А вот тех, кто отмечает в качестве мотива выбора возможность заниматься научно-исследовательской деятельностью, оказывается не так уж и много (8 %). Фиксируемые позитивные установки к науке у данной группы «потенциальных исследователей» связаны с рассмотрением науки как источника профессионального роста и определенного призвания. Представители данной группы отличаются систематичной и регулярной работой в рамках написания научных статей, участием в исследовательских проектах и т. д. В определенной степени речь идет об вкладе молодых людей в производительный научный труд.

Менее весомым мотивом для молодых преподавателей и ученых оказывается статус и репутация ООВО (4 %). Очевидно, что в условиях ограниченного выбора внешние атрибуты организации в меньшей степени влияют на принятие решения о месте работы и профессиональной траектории развития. Такие показатели научно-педагогической деятельности, как общение со студентами, хороший коллектив, престижность работы, также учитываются лишь небольшой долей респондентов (3, 1 и 1 % соответственно).

Отмечаемое повышение роли механизмов саморегуляции, основанных на принципах личностного выбора при ограниченных возможностях, которые предоставляет ООВО, усложняет координацию процессов распределения и перераспределения молодых кадров в рамках формируемой структуры занятости. Симптоматично, что как таковую работу по специальности и призванию в целом по выборке рассматривают в качестве ключевого фактора выбора рабочего места лишь единицы (1 %). Конечно, нельзя упускать из виду смену общей ситуации на рынке труда и необходимость проявления адаптивного поведения молодежи.

Проведенный анализ структуры мотивов выбора вуза фиксирует явный дефицит содержательных аспектов научно-преподавательской деятельности и ее качественных характеристик. Нередко научно-педагогическая деятельность рассматривается известной долей молодежи в качестве механизма обеспечения приемлемого уровня жизни. И, тем не менее, по мнению специалистов, в России среди молодых ученых и научно-педагогических работников доля тех, кто позитивно оценивает влияние инновационного потенциала науки на общество, существенно выше, чем по аналогичным возрастным группам ряда европейских стран [9]. Эти позитивные оценки свидетельствуют не только о необходимости дальнейшего развития и укрепления системы привлекающей мотивации для молодых преподавателей, но и институтов внутривузовской профессиональной идентификации молодежи в контексте формирования востребованных компетенций.

Особенно важной в рамках нашего исследования становится оценка удовлетворенности молодых специалистов своим местом работы и, как следствие, условиями и организацией труда.

Удовлетворенность местом работы сказывается на особенностях профессионального развития молодых преподавателей, структуре задействованных факторов профессиональной и личностной самореализации. Оценка молодыми преподавателями удовлетворенности своим рабочим местом является интегративным показателем субъективно воспринимаемых условий профессиональной самоидентификации в вузе, возможной профессиональной мобильности.

Опрос зафиксировал, что позитивная оценка факторов рабочего места преобладает над негативной. Большинство молодых преподавателей удовлетворены своим местом работы. Только 9 % придерживаются альтернативной позиции. Общий баланс оценок положительный и составил 75 %. Этот уровень удовлетворенности отражает лояльное отношение молодых преподавателей к ООВО.

В целом фиксируются приемлемые условия трудовой деятельности молодых преподавателей, закрепление их траекторий успешной профессиональной идентификации. Однако все же остается ряд факторов рабочей среды, которым, по мнению молодых преподавателей, необходимо придавать особое значение.

Так, можно отметить некоторые трудности, связанные с развитием трудового потенциала профессорско-преподавательского состава, созданием достойных условий труда, в том числе для молодых кадров. Зачастую вузовская занятость не связывается молодежью ни со значительным улучшением своего материального положения, ни с эффективной системой социального обеспечения.

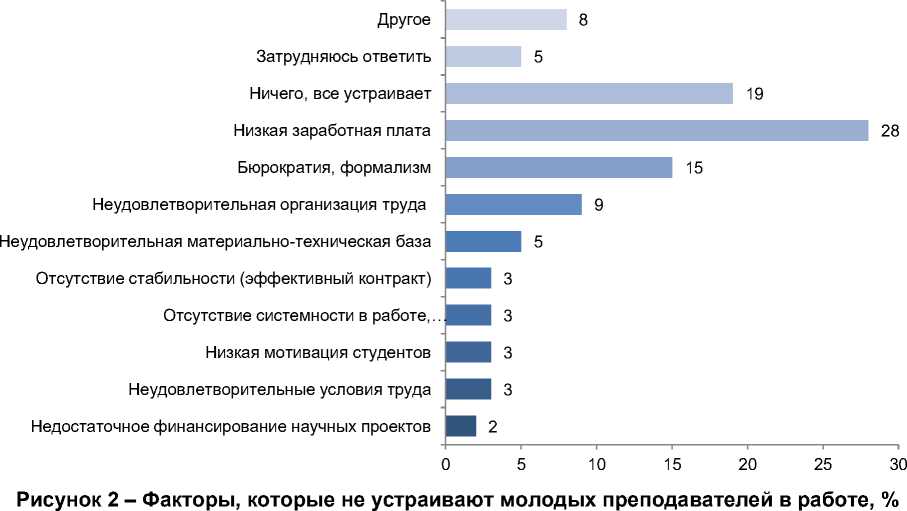

В ходе опроса респондентов также просили ответить на вопрос: «Что Вас не устраивает в работе?»

Как видно из распределения (рисунок 2), только каждый пятый респондент указал, что его все устраивает. В большинстве оказываются те, кто смог назвать факторы, которые не устраивают в работе. При этом несомненный приоритет имеют факторы рабочей среды - условия организации трудовой деятельности.

Оценивая факторы рабочей среды, которые не устраивают в работе, наибольшую неудовлетворенность молодые преподаватели высказали по трем основным позициям:

-

1) низкая заработная плата (28 %);

-

2) бюрократия и формализм (15 %);

-

3) неудовлетворительная организация труда (9 %).

Зависимость удовлетворенности трудом от его оплаты и организации не уникальная особенность исследуемой целевой аудитории. Материальные трудности переживает примерно каждый третий участник опроса. Очевидно, что решение только материальных вопросов не позволяет молодежи в полной мере включиться в исследовательскую или преподавательскую команду своего структурного подразделения.

Распределение в зависимости от наличия ученой степени и звания показывает, что чаще, чем в целом по выборке, о своей неудовлетворенности заработной платой говорили как те, кто не имел ученую степень, так и обладатели ученого звания. Это во многом означает, что вклад человеческого капитала в формирование достойного уровня жизни, как и его оценка не являются исчерпывающими [10].

Особое беспокойство респонденты высказали в отношении бюрократизации образовательной среды: обилие ненужной бумажной работы, частая смена образовательных стандартов, усложнение методической базы. В любом случае надо помнить, что чрезмерная бюрократизация не способствует эффективной организации образовательного процесса и приводит к излишней интенсификации трудовых процессов.

А вот факторы «недостаточное финансирование научных проектов» и «отсутствие системности в работе» ограничивают деятельность немногих (2 и 3 % соответственно). Их значимость для молодежи невысока.

Очевидно, что встречающиеся неудовлетворительные условия организации трудовой деятельности отталкивают немалый контингент профессионально подготовленных молодых людей, разрушая их трудовой потенциал и мотивацию. Причем отсталая материально-техническая база и неэффективная организация учебного процесса с критическим уровнем инновационности ограничивают возможности работать по специальности многим молодым преподавателям и ученым. В этой связи вполне обоснован будет ориентир молодежи на стабильную занятость при выборе ООВО как работодателя, в контексте успешной адаптации к образовательной и научной среде.

Резюмируя сказанное, отметим, что трудовые намерения молодых преподавателей являются лидирующими в полученной структуре мотивов и определяются ожидаемой отдачей от накопленного человеческого капитала. Тем не менее молодые преподаватели демонстрируют разнополярные ожидания от своей академической деятельности. Не всегда ООВО в силу своих ограниченных конкурентных преимуществ может гарантировать высокую востребованность имеющегося у молодежи инновационного потенциала. Быстрое обесценивание полученных знаний и необходимость постоянного их пополнения не позволяют рассчитывать на стремительную карьеру молодого ученого.

Стратегические планы молодых кадров определяются на основе диспозиции выгод и издержек от занятия научной и научно-преподавательской деятельностью. Для максимальной реализации своего научно-педагогического потенциала молодым преподавателям необходимы перспективы карьерного роста, интересная высокооплачиваемая работа. Вместе с тем стоит отдельно выделить и те немногочисленные группы молодых людей, которые в оценке рабочего места руководствуются своими личностными интересами, а также внешними атрибутами профессиональной деятельности. Обращает на себя внимание группа молодых преподавателей, для которых привлекательная работа в ООВО ассоциируется со стабильной занятостью. В этой связи стратегическим приоритетом выступает повышение институциональной ответственности в поддержке молодых научно-педагогических кадров.

Очевидно, что кадровая политика ООВО должна аккумулировать интересы представителей различных групп молодых преподавателей: от исследователей до теоретиков и практиков. Речь идет о задействовании новых механизмов поддержки воспроизводства научных и научнопедагогических кадров, создании необходимых условий для эффективного развития научного потенциала на основе формирования инновационной среды, развития взаимодействия с высокотехнологичными кластерами экономики [11].

В то же время исследование профессиональной самоидентификации молодежи в рамках ООВО и ее трудовой удовлетворенности позволяет выделить как проблему социального самочувствия на основе изучения динамики изменения факторов социально-трудовой сферы, так и повышения престижа преподавательской деятельности среди молодых людей, привлечения в науку и образование наиболее талантливых ее представителей.

Развитие научно-педагогических кадров

На сегодняшний день актуальными являются не только вопросы инвестиций в образовательную инфраструктуру, поддержки конкурентоспособных, социально значимых направлений подготовки специалистов, но и обеспечения трудовой адаптации молодых научно-педагогических кадров.

Снижение притока специалистов интеллектуального труда высшей квалификации связано с рядом причин, в числе которых размывание карьерных перспектив у молодежи и нестабильность ее материального положения. Кроме того, существенное влияние оказывает отраслевой аспект и удельный вес финансирования на одного ученого. Многие причины видятся в размывании принципа преемственности научных школ и, как следствие, потере здоровой академической конкуренции.

Эволюция академических профессий подтверждает вывод о том, что акцент стоит сделать на более структурированную поддержку молодых ученых и преподавателей. Так, например, международная практика в ряде стран (Австрия, Испании, США, Финляндия, Швейцария и др.) свидетельствует о предоставлении молодым ученым широких возможностей для развития не только в академическом, но и неакадемическом сообществе [12]. Устоявшимся ориентиром в развитии молодых ученых выступают социальные технологии продвижения научных знаний на основе проведения оригинальных исследований. Приоритет на интернационализацию исследований и возросшая степень разнообразия вузовской науки позволят решить многие проблемы на стыке различных отраслей в контексте формирования востребованного научного потенциала ООВО.

Тренды современного развития определяют приоритеты в реальном секторе экономики, необходимость развития определенных сегментов академического рынка, технологизации практико-ориентированных знаний.

По данным официальной статистики только за 2016 г., в технической сфере среди ключевых и наиболее востребованных выделяются темы, связанные с информационными и компьютерными технологиями (42 %), электроникой (31 %), электротехникой (6 %). По исследованиям, проводимым на стыке научных направлений, биология и химия покрывают 24 % всех тем. Можно предположить, что при сохранении нынешних условий подготовки и комплектования квалифицированных кадров качественных изменений в научном секторе не произойдет. Необходимо, как минимум, планомерное увеличение на 5-10 % численности исследователей [13].

Складывающаяся многоступенчатая система российского образования, при наличии необходимого инновационного потенциала и сохранении научной преемственности, может аккумулировать фундаментальные и практические исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Рациональное управление системными знаниями способствует достижению конкурентных преимуществ в современной экономике.

В условиях роста конкурентной борьбы в рамках оптимизации издержек и наличия необходимой научной инфраструктуры, многие ООВО берут на себя повышенную ответственность за поддержку молодых преподавателей и ученых, активно инвестируют в фундаментальные и прикладные исследования. Ориентация на требования рыночной среды, развитие академической мобильности создают необходимый потенциал научного роста. Рейтинговые показатели научной продуктивности связываются как с оценкой масштабов и качества публикационной активности, так и с изобретательской активностью - число и качество патентов, их коммерческий потенциал. Однако далеко не все ООВО обладают ресурсом инновационного развития.

Обратимся к результатам четвертой волны исследования научной продуктивности российских университетов, проводимого аналитическим центром «Эксперт» [14]. За 2018–2019 гг. количество попавших в рейтинг публикационной активности увеличилось на 20 вузов (с 105 из 37 регионов до 125 из 44 городов). Традиционно лидирующие позиции в рейтинге занимают ООВО Москвы и Санкт-Петербурга (МГУ, СПбГУ, ИТМО, ВШЭ). Формирование у вузов более взвешенного отношения к своему интеллектуальному потенциалу позволяет говорить о качественных показателях наукометрического рейтинга. Отдельно стоит выделить те ООВО, которые ориентируются на такие показатели научных продуктов, как численность полученных патентов и изобретений, их коммерческую ценность. Однако «погоня» за высокой публикационной активностью не всегда перекрывает диапазон изобретательской деятельности и количество востребованных исследовательских проектов.

Важнейшим условием качественного роста научной продуктивности является формирование современной научной инфраструктуры, создание комфортной среды для поддержки научных коллективов, анализ факторов удовлетворенности научной деятельностью. Практика показывает, что успешная научно-исследовательская деятельность предполагает интегрированную реализацию технологических, кадровых, административных, информационных мероприятий, ориентированных на реальный рынок [15]. Это допускает не только большой выбор узких специализаций, но широкий спектр междисциплинарных направлений, ориентированных на связь как с отечественными, так и международными компаниями. Однако, исходя из практики, можно констатировать сложившуюся диспропорцию в развитии основных элементов кадрового потенциала вузовской науки. Несмотря на то, что на национальном уровне нередко определяются приоритеты по поддержке научно-педагогических кадров, на региональном и локальном уровнях остается ряд нерешенных проблем, которые препятствуют расширению научной активности молодежи. Многие из этих проблем напрямую связаны с качественными и количественными показателями подготовки и усеченным бюджетным финансированием, утратой механизмов инновационного продвижения научных продуктов.

По мнению профессора Сановар Хан, заместителя декана школы инженерных и математических наук Лондонского городского университета, в большинстве случаев приоритет должен отдаваться как теоретической науке, так и практической. В представляемой им сфере деятельности речь идет о разработке конкретных прикладных научных проектов с участием молодых кадров. При этом горизонт реализации ограничивается рамками 3–4 лет. А вот для более длительных проектов с горизонтом реализации 20-25 лет, как считает профессор, достаточно трудно найти финансирование [16].

В отличие от российской практики, в ряде европейских стран и США система финансирования науки предоставляет больше свободы, но и требует от преподавателей и ученых вуза больше усилий, чтобы найти благотворительные и научные организации, фонды, коммерческие компании, заинтересованные в определенных исследованиях [17]. При этом предприятиям выгодно сотрудничать с ООВО, которые могут опираться на современную научно-техническую базу, передовые технологии.

Очевидно, что в условиях модернизации российского общества формируемый социальный запрос связан с созданием условий, обеспечивающих качественный образовательный процесс и гибкую структуру развития научно-педагогических кадров, обладающих востребованными профессиональными компетенциями и интегрированными в систему разделения труда будущего. Такое развитие достигается на основе создания определенной университетской среды, в которой сохраняются традиции научных школ и нормы академического сообщества, обеспечиваются достойные условия научного труда. Сочетание глубоких общенаучных теоретических знаний с практической деятельностью молодого научно-педагогического состава вузов на отраслеобразующих инновационных предприятиях с передовыми наукоемкими технологиями позволит повысить не только эффективную подготовку молодежи в рамках требований рынка труда [18], но и увеличить шансы в отношении востребованности молодых специалистов в международном научном сообществе.

Составляющие повышения научной активности молодых кадров

Одним из основных аспектов повышения исследовательской активности научно-педагогических кадров является преодоление в ближайшей перспективе существующих ограничений в отношении создания условий для развития научного потенциала молодых кадров на основе формирования необходимого научно-исследовательского уклада и более полного приобщения к реализации научных проектов. Безусловно, создание благоприятной рабочей среды для занятия научными исследованиями повышает конкурентоспособность образовательной организации как партнера в инновационной деятельности.

В целом наше исследование показало, что наряду с причинами субъективного характера приоритетное место в контексте научной активности занимают барьеры, обусловленные влиянием внешних условий (объективные причины). Особое место в их оценке принадлежит группе факторов, которые самым непосредственным образом определяют научную активность и формирование универсальных (сквозных) компетенций, необходимых для инновационной экономики.

Как можно заметить, многие объективные причины, сдерживающие участие научно-педагогических кадров в дополнительных исследовательских проектах и программах, носят организационный характер и нередко обусловливаются отсутствием материальных ресурсов, необходимостью вторичной занятости для обеспечения достойного уровня жизни.

Вовлеченность молодых кадров в научно-проектную деятельность зависит от того, как она организована, в какой мере используются различные формы научного участия. Только такой аспект может дать мультипликативный эффект.

В то же время проблема закрепления молодых кадров в вузовской науке стоит не менее остро, чем проблема приобщения их к исследовательской деятельности. Ключевой вопрос видится в развитии кадрового потенциала научной и научно-образовательной сфер на базе интеграции профессиональных и академических знаний, системы стимулирования активной молодежи, расширения внутриструктурного взаимодействия и широкого информирования о возможных научных мероприятиях [19].

Ответ очевиден. Необходимо вернуться к профессиональной ассоциации и самоуправлению вузовской науки, снять бюрократические препоны для подготовки квалифицированных кадров с учетом широкого спектра возможных образовательных программ, создать корпоративную научную этику и расширить академические свободы. Безусловно, не все направления научной подготовки обладают одинаковыми конкурентными возможностями и нуждаются в поддержке со стороны государства.

Резюмируя сказанное, отметим, что инновационный потенциал ООВО связан как с уровнем развития ее научно-технологической инфраструктуры, так и с наличием необходимых условий для научно-профессионального роста, а также выражается в возможности вуза обеспечивать достойный вклад в различные сферы науки, развивать свои интеллектуальные ресурсы. Одним из важнейших факторов обеспечения конкурентоспособных позиций ООВО является повышение уровня соответствия профессиональной подготовки специалистов требованиям создания высокопроизводительных рабочих мест.

Очевидно, что основной упор в подготовке молодых кадров необходимо делать не только на узкоспециализированные знания, но и на удовлетворение потребности в широкопрофильной подготовке через развитие многоступенчатой системы дополнительного профессионального образования. Выявленный умеренный уровень лояльности со стороны научных и научно-педагогических кадров актуализирует необходимость принятия мер как по академической поддержке молодежи, так и по повышению ее трудовой мотивации. Среди традиционных вопросов, связанных с гибкой системой материальной мотивации и социальной защитой, особое место в работе с молодыми кадрами следует отводить созданию условий для профессиональной мобильности через развитие программ сотрудничества с организациями-партнерами ООВО.

Ссылки:

(дата обращения: 14.01.2020).

Редактор, переводчик: Арсентьева Ирина Ильинична

Список литературы Развитие научно-педагогического потенциала молодых преподавателей современного вуза

- Добреньков В.И., Нечаев В.Я. Общество и образование. М., 2003. 381 с.

- Крол А. Теория каст и ролей. М., 2018. 160 с.

- Стиллман Д., Стиллман И. Поколение Z на работе. Как его понять и найти с ним общий язык. М., 2018. 271 с.

- Hasgall A., Saenen B., Borrell-Damian L. Doctoral Education in Europe Today: Approaches and Institutional Structures / European University Association, Counsel for Doctoral Education, University Gent. URL: https://eua.eu/downloads/publications/online%20eua%20cde%20survey%2016.01.2019.pdf.

- Нефедова А.И., Дьяченко Е.Л. Реформа аспирантуры в России в зеркале глобальных трендов // Мир России. 2019 Т. 28, № 4. С. 92-111. DOI: 10.17323/1811-038x-2019-28-4-92-111

- Российская молодежь: образование и наука / Н.В. Бондаренко, Ю.Л. Войнилов, Г.С. Волкова [и др.]. М., 2017. 72 c

- Образование и наука в России: состояние и потенциал развития. М., 2016. 384 с

- Российская молодежь: образование и наука / Н.В. Бондаренко, Ю.Л. Войнилов, Г.С. Волкова [и др.]. М., 2017. 72 c