Развитие навыка смыслового чтения в процессе составления аннотаций к художественным произведениям у четвероклассников

Автор: Чеснокова Анастасия Александровна, Коврова Мария Александровна

Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu

Рубрика: Педагогика начальной школы

Статья в выпуске: 2 (36), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема развития у четвероклассников навыка смыслового чтения в процессе составления аннотаций к художественным произведениям. Необходимость развития навыка смыслового чтения подтверждается требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Актуальным остается вопрос о подборе методических приемов, упражнений, форм и средств, направленных на развитие навыка смыслового чтения младших школьников. В статье проанализированы исследования отечественных ученых и отдельных учителей-практиков по формированию навыка смыслового чтения и по обучению младших школьников составлению аннотаций в начальной школе. Авторами установлено, что в указанных исследованиях не прослеживается связь между обучением аннотированию и развитием навыка смыслового чтения. Целью статьи является определение условий развития навыка смыслового чтения у четвероклассников в процессе составления аннотаций к художественным произведениям. Для достижения поставленной цели было проведено педагогическое исследование. В результате исследования разработаны и экспериментальным путем проверены поэтапная программа по обучению детей составлению аннотаций к прочитанным произведениям и рабочая тетрадь «Учимся составлять аннотации». Теоретическая значимость исследования состоит в расширении известных представлений о развитии навыка смыслового чтения младших школьников в процессе целенаправленного обучения их составлению аннотаций к художественным произведениям.

Навык смыслового чтения, аннотация, составление аннотаций, младший школьник, художественное произведение

Короткий адрес: https://sciup.org/142229501

IDR: 142229501 | УДК: 372.8 | DOI: 10.33065/2307-1052-2021-2-36-64-73

Текст научной статьи Развитие навыка смыслового чтения в процессе составления аннотаций к художественным произведениям у четвероклассников

Введение. Результатом процесса глобальной информатизации является переизбыток информации, фрагментарность ее восприятия читателем и, как следствие, тенденция к снижению читательской грамотности. В связи с этим развитие у детей навыка смыслового чтения различных видов текстов способствует быстрому и качественному ориентированию детей в информационном пространстве. Необходимость развития навыка смыслового чтения подтверждается требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС) к овладению обучающимися начальной школы навыком чтения с целью поиска определенной информации в тексте для получения нужных знаний в процессе освоения определенной дисциплины [ФГОС 2011: 8].

Смысловое чтение: определение понятия. Анализируя научную литературу, мы обнаружили, что существуют множество определений понятия «смысловое чтение». Л. А. Мосунова трактует его как «процесс, подчиненный сознательной цели открытия в художественном произведении личностных смыслов» [Мосунова]. А. Г. Асмолов

«смысловым» называет вид чтения, который нацелен на понимание читателем смыслового содержания текста [Современная педагогика 2015: 9]. По мнению А. А. Леонтьева, процесс понимания текста включает в себя перевод его смысла в другую вербальную форму и использование «посреднической» функции языка; ученик, согласно концепции исследователя, понимает текст тогда, когда он его сможет пересказать собственными словами [Леонтьев 1977: 10].

В Примерной основной образовательной программе начального общего образования (ПООП НОО) под «смысловым чтением» понимается «осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации» [Примерная основная образовательная программа 2015: 98]. Основными умениями смыслового чтения, исходя из данного определения, являются, умения определять цель чтения, выбирать вид чтения в зависимости от цели, извлекать необходимую информацию из текста, ориентироваться и воспринимать тексты различных стилей.

Мониторинг читательской грамотности российских школьников. Для сравнения уровня и качества чтения, а также понимания текста обучающимися начальной школы в различных странах мира, для выявления различия в национальных системах образования раз в пять лет проводится международный мониторинг читательской грамотности школьников PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Приведем результаты мониторинга читательской грамотности в России за последние 10 лет (см.: Рис. 1 ) [Результаты международного исследования PIRLS].

Рис. 1. Данные о результатах российских выпускников начальной школы в международном исследовании PIRLS

Анализ диаграммы позволяет сделать вывод о положительной динамике читательской грамотности российских младших школьников за 2001–2016 годы. Г. А. Цукерман сравнивает результаты российских школьников со средними международными результатами и выделяет зону относительной слабости российских четвероклассников: нахождение в тексте информации, изложенной в явном виде, сформировано у них слабее, чем умение интегрировать и интерпретировать идеи и информацию в тексте [Цукерман, Ковалёва 2018: 74].

По результатам другого исследования читательской грамотности, PISA (Programme for International Student Assessment) российские школьники в течение нескольких лет демонстрируют низкие результаты. В исследовании 2018 года Россия при оценке читательской грамотности заняла лишь 31 место из 77 (см.: Табл. ). Школьники не справились с заданиями на поиск и извлечение информации из фрагмента текста [Адамович, Капуза 2019: 28].

Табл. — Результаты Российской Федерации в исследовании PISA по читательской грамотности

|

Год |

2000 |

2003 |

2006 |

2009 |

2012 |

2015 |

2018 |

|

Место |

27 |

36 |

39 |

43 |

42 |

26 |

31 |

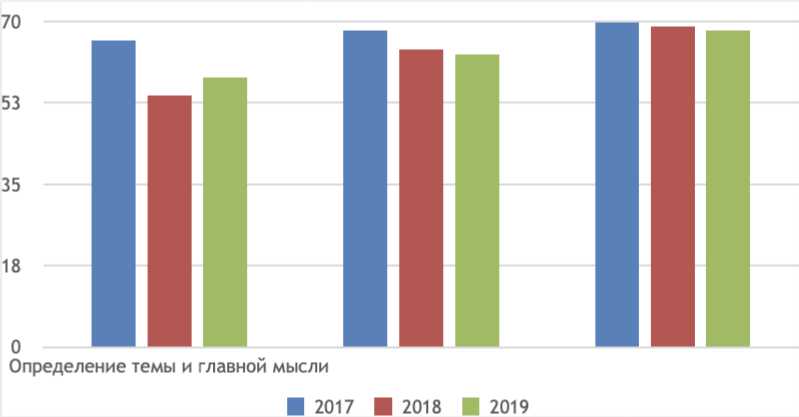

Согласно исследованиям, осуществленным PIRLS и PISA, указанные трудности проявляются и в заданиях всероссийских проверочных работ (далее ВПР), направленных на определение уровня сформированности навыка смыслового чтения в 4 классе. Задание №6 позволяет оценить умение четвероклассников формулировать основную мысль и тему текста в письменной форме. Задание №7 направлено на умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме. Задание №8 оценивает умение извлечения необходимой информации из прочитанных текстов различных жанров (см.: Рис. 2 ) [Федеральный институт оценки качества].

Рис. 2. Результаты ВПР по заданиям №6, 7, 8 за 2017–2019 гг. по России

Анализ диаграммы позволяет сделать следующие выводы: чуть больше половины обучающихся 4 класса (66% – 2017 г., 54% –2018 г., 58% – 2019 г.) владеют умением определять основную тему и мысль текста; происходит спад по составлению четвероклассниками плана текста и умению извлекать необходимую информацию из прочитанных текстов (68% – 2017 г., 64% – 2018 г., 63% – 2019 г. и, соответственно, 70% – 2017 г., 69% – 2018 г, 68% – 2019 г.).

Таким образом, несмотря на положительную динамику читательской грамотности, у российских младших школьников имеются проблемы, связанные с формированием конкретных умений, формирующих навык смыслового чтения. Среди них можно отметить следующие: осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных (прочитанных) текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации.

Формирование навыка смыслового чтения в начальной школе: концепции и подходы . В науке и практике существуют различные методы и приемы формирования навыка смыслового чтения в начальной школе. К. Д. Ушинский выделяет следующие условия формирования навыка смыслового чтения: наличие мотивации у учащегося, соответствие текста психологическим особенностям возраста, а также соответствие индивидуально-психологическим особенностям личности, нацеленность педагога на культурное развитие ребенка [Ушинский 1949:423].

М. И. Омороковой, В. Г. Горецким и Л. Ф. Климановой предлагается принцип многочтения, суть которого состоит в постоянном обращении внимания ребенка на перечитывание отрывков текста, обеспечивающее проникновение в идею произведения с одновременным совершенствованием правильного и беглого чтения. Хорошая техника чтения, в свою очередь, способствует лучшему восприятию и пониманию смысла прочитанного, эмоциональному отклику на произведение [Оморокова 1999:102].

Исследователи Л. Ю. Невуева и А. А. Зубченко отмечают зависимость понимания читаемого от правильного интонирования. Авторы указывают на необходимость работы со звуковой формой слова и текста для формирования навыков смыслового чтения [Невуева 1978: 44]. Л. А. Мосунова пишет, что с помощью словесной картины можно как бы «вглядеться» в текст, рассмотреть его элементы и определить их смысл, соотнести их с другими структурными звеньями [Мосунова].

А. Г. Асмолов в своем исследовании предлагает типовые задания для формирования навыков смыслового чтения, среди которых: «Диалог с текстом», «Пословицы», «Сочинение сказок» [Как проектировать универсальные учебные действия 2011: 88].

И. В. Муштавинская и С. И. Заир-Бек в своей работе «Развитие критического мышления на уроке» указывают, что смысловое чтение тесно связано с критическим мышлением, так как прежде чем применить технологию критического мышления при работе с текстом, необходимо овладеть, критически оценить, осмыслить, применить [Заир-Бек 2011: 19].

По мнению драматурга и педагога К. С. Станиславского, учащимся при работе с художественным текстом необходимо пропускать через себя текст, оживлять, дополнять своим воображением. [Станиславский 1989: 87].

Таким образом, анализ исследований отечественных ученых и отдельных учителей-практиков позволяет сделать следующие выводы: во-первых, проблема развития навыка смыслового чтения является значимой в становлении функциональной грамотности детей; во-вторых, ведутся исследования по поиску эффективных методов и приемов развития указанного навыка; в-третьих, наблюдается положительная динамика читательской грамотности российских школьников по сравнению с предыдущими годами, однако, существуют проблемы, связанные с формированием отдельных умений смыслового чтения. Актуальным остается вопрос о подборе методических приемов, упражнений, форм и средств, направленных на развитие навыка смыслового чтения младших школьников.

Отмечая существенный вклад проанализированных исследований в теорию и практику формирования навыка смыслового чтения, следует отметить, что в них недостаточное внимание уделяется обучению младших школьников составлению аннотаций к прочитанным произведениям. По нашему мнению, составление аннотации тесно связано с умениями смыслового чтения, поэтому обучение аннотированию может стать одним из эффективных средств развития навыка смыслового чтения. Этим объясняется научная новизна исследования .

Авторы А. М. Пыреськина и И. Н. Астайкина выделяют разные виды аннотаций. По мнению исследователей, аннотации можно разделить по содержанию и по целевому назначению. В справочной аннотации приводятся сведения справочного характера без оценки аннотируемого текста и без рекомендаций по его использованию. Рекомендательная аннотация вызывает интерес и привлекает внимание читателя, убеждает в необходимости прочтения материала. В пояснительной аннотации содержится несколько слов или одно – два предложения, которые раскрывают недостаточно информативное заглавие документа. В описательной аннотации приводится характеристика первичного документа и перечень основных тем. В реферативной аннотации содержится перечень и содержание основных тем [Пыреськина, Астайкина].

В исследованиях Т. А. Кузовковой представлены методические рекомендации по обучению младших школьников составлению аннотаций на детскую книгу [Кузовкова 2016]. Ф. А. Аккужина описывает методику обучения аннотированию, опираясь на принцип постепенного перехода от простого к сложному. В работе представлен комплекс упражнений аналитического и конструктивного характера для обучения аннотированию [Аккужина 2017: 80–81]. В. М. Еремина систематизирует и обобщает методические комплексы, направленные на развитие навыков и умений написания аннотаций [Еремина 2016: 86–92].

Заметим, что в указанных исследованиях не прослеживается связь обучения аннотированию и развития навыка смыслового чтения.

Составление аннотации предполагает умение верно понимать и передавать основную мысль и тему произведения, правильно делить текст на смысловые части, извлекать необходимую информацию из аннотируемого текста, определять главную и второстепенную информацию, логично и стройно, без искажений передавать в собственном высказывании содержание текста, соблюдая речевую норму.

Цель исследования – определение методических условий развития навыка смыслового чтения у четвероклассников в процессе составления аннотаций к художественным произведениям. Для достижения поставленной цели нами было проведено педагогическое исследование.

В работе мы опирались на следующие методы: изучение и теоретический анализ психологической и педагогической литературы; изучение педагогического опыта; педагогическое наблюдение; беседы c младшими школьниками и их педагогами; педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий и контрольный этапы); количественная и качественная обработка результатов исследования.

Результаты и их обсуждение. Экспериментальная работа проводилась в январе-марте 2021 года, на базе одной из школ Кировской области. В исследовании приняли участие обучающиеся двух четвертых классов. Общее количество человек, принявших участие в эксперименте – 41 человек.

На констатирующем этапе педагогического эксперимента мы использовали следующие методики: Т. Н. Пономарева «Уровни сформированности навыков смыслового чтения», Л. А. Ясюкова «Определение уровня развития чтения», стандартизированная методика исследования навыка чтения (СМИНЧ) А. Н. Корнева. Все эти методики направлены на выявление актуального уровня развития навыка смыслового чтения у четвероклассников. Оценка результатов производилась по следующим показателям: определение темы и главной мысли текста; составление плана текста; восстановление последовательности событий; восстановление текста по смыслу; умение отвечать на вопросы по содержанию текста; определение типа, стиля текста; умение устно высказывать свое отношение к тексту или описываемым событиям на основе собственных знаний.

Результаты первичной диагностики показали, что среди четвероклассников обеих групп, преобладает средний уровень развития навыка смыслового чтения. В экспериментальной группе больше половины детей имели средний уровень развития навыка смыслового чтения (14 человек (70%)), 4 человека (20%) находились на высоком уровне, остальные – 2 человека (10%) – находились на низком уровне. В контрольной группе также больше половины имели средний уровень развития навыка смыслового чтения (14 человек (66,6%)), 6 человек (28,6%) имели высокий уровень и один ребенок находился на низком уровне развития навыка (4,8%).

Качественный анализ полученных данных позволил сделать следующие выводы: младшие школьники частично справились с определением главной мысли и темы текста. Особые трудности у четвероклассников возникли с восстановлением текста, многие школьники не смогли понять смысл текста. У одной четвертой обоих классов возникли проблемы с восстановлением последовательности текста, четвероклассники путались в своих ответах. Часть детей не смогли подтвердить свой ответ информацией из текста.

Беседа с классными руководителями обоих классов по вопросам организации работы по развитию навыка смыслового чтения показала, что учителя ограничиваются чтением текстов, их анализом и выполнением заданий к ним, которые даны в учебниках и рабочих тетрадях. Дополнительных заданий учителя не используют, обучение написанию аннотаций не проводят, объясняя это трудоемкостью и большими временными затратами.

На основе полученных результатов, мы разработали поэтапную программу по обучению детей составлению аннотаций к прочитанным произведениям с целью развития у них умений смыслового чтения. Представим описание этапов реализации программы:

I этап – ознакомительный. На данном этапе предполагалось ознакомление детей с понятием «аннотация», ее структурой, видами и назначением. Было проведено три занятия по темам: «Что такое аннотация», «Из чего состоит аннотация», «Разработка алгоритма по составлению аннотаций». В ходе занятий совместно с детьми был разработан алгоритм составления аннотаций, составлены примерные фразы-клише.

Виды деятельности детей на данном этапе были направлены на развитие умений смыслового чтения на основе анализа готовых аннотаций к произведениям. Перечислим некоторые из них: осмысление цели чтения и выбора вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из текстов (нахождение в тексте информации, изложенной в явном виде).

II этап – практический . На данном этапе велась целенаправленная работа по обучению детей составлению аннотаций к произведениям. Было проведено 6 занятий по темам: «Составляем аннотацию к художественному произведению “Приключение электроника” Е. С. Велтистова», «Составляем аннотацию к художественному произведению “Мальчики” А. П. Чехова», «Составляем аннотацию к художественному произведению “Серебряное копытце” П. П. Бажова», «Составляем аннотацию к художественному произведению “Волшебный фонарь” Х. К. Андерсена», «Составляем аннотацию к художественному произведению “Конек-Горбунок” П. П. Ершова»,

«Составляем аннотацию к художественному произведению “Щелкунчик” Э. Т. А. Гофмана».

Алгоритм работы предусматривал первичное ознакомление с произведением, его анализ и дальнейшее составление аннотации по разработанному на первом этапе алгоритму. Виды деятельности детей были связаны со следующими умениями смыслового чтения: осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прочитанных текстов; определение основной и второстепенной информации.

III этап – итоговый. Этот этап включал в себя одно игровое занятие. Обучающиеся заранее самостоятельно выбирали произведение и составляли к нему аннотацию. На занятии проводилась игра «Книжная выставка». В ходе игры обучающиеся представляли свои аннотации, оценивали их. Детям предлагалось выбрать книгу по понравившейся аннотации и объяснить свой выбор.

Для эффективности организации деятельности детей по обучению составлению аннотаций нами была разработана рабочая тетрадь «Учимся составлять аннотации».

Структуру рабочей тетради составляют мобилизующий, информационный, практический, творческий и рефлексивный компоненты.

Мобилизующий компонент предусматривает на основе выполнения задания формулирование темы и цели занятия (см.: Рис. 3 ).

Занятие №1 *Х

Тема: _____________________________________________________________

Цель: узнать, что. познакомиться с

__. научиться

Определим тему занятия. Прочитайте слова, какое слово лишнее?

О чем мы будем говорить на занятии? Сформулируйте тему занятия.

Рис. 3. Фрагмент задания на формулирование темы и цели занятия из рабочей тетради «Учимся составлять аннотации»

Информационный компонент представлен некоторыми теоретическими сведениями по теме, например, сведениями об аннотации и видах аннотации.

Практический компонент содержит упражнения для самостоятельной, парной и групповой работы. Детям предлагались следующие задания:

-

— на поиск к каждому художественному произведению своей аннотации; четвероклассникам необходимо было заполнить пропуски в аннотациях (герои, место действия, тема);

-

— на поиск в тексте фрагмента, соответствующего компоненту аннотации;

-

— на восстановление недостающих структурных частей в аннотациях на художественные произведения.

Перед совместным составлением аннотаций четвероклассники определяли основную мысль и тему аннотируемого произведения, составляли план текста.

Творческий компонент методики содержит задание, направленное на самостоятельное составление аннотации. Например, ребятам давалось задание самостоятельно подготовить аннотацию к художественному произведению на их выбор. Помимо этого, учащимся предлагалось провести на занятии с одноклассниками игру «Книжная выставка», суть которой заключается в выборе книги по понравившейся аннотации.

Рефлексивный компонент предполагает оценку обучающимися своей работы на занятии. Мы предлагали четвероклассникам, например, измерить «температуру» настроения на занятии, закрасив деления на градуснике.

Для определения эффективности методических условий развития навыка смыслового чтения в процессе обучения составлению аннотаций к художественным произведениям была проведена повторная диагностика. Она показала, что обучающиеся экспериментальной группы продвинулись в развитии навыка смыслового чтения. Произошло снижение детей с низким уровнем развития навыка смыслового чтения на 10%. Число детей с высоким уровнем увеличилось тоже на 10% (6 человек – 30%). Число детей со средним уровнем развития навыка смыслового чтения не изменилось (14 человек, что составляет 70%). В то же время в контрольной группе количество детей с низким, средним и высоким уровнем развития навыка смыслового чтения не изменилось.

Заключение. Таким образом, уровень развития навыка смыслового чтения у четвероклассников экспериментальной группы оказался выше, чем у четвероклассников контрольной группы. Это подтверждает нашу гипотезу, заключающеюся в том, что составление аннотаций к художественным произведениям будет способствовать развитию навыка смыслового чтения обучающихся четвертого класса.

Условия эффективности разработанной методики следующие: если разработан комплекс занятий, эффективно влияющий на развитие у четвероклассников навыка смыслового чтения посредством умения составлять аннотации к художественным произведениям; если разработана рабочая тетрадь «Учимся составлять аннотации» по обучению составлению аннотаций к художественным произведениям, которая включает разнообразные задания (например, восстановление деформированной аннотации; поиск в тексте фрагмента, соответствующего компоненту аннотации; восстановление недостающих структурных частей в аннотациях на художественные произведения и другие); если художественные произведения выбраны с учетом возрастных особенностей четвероклассников; если обеспечивается полное восприятие произведений во время занятий; если организована поэтапная работа по развитию у младших школьников навыка смыслового чтения в процессе составления аннотаций к художественным произведениям.

Список литературы Развитие навыка смыслового чтения в процессе составления аннотаций к художественным произведениям у четвероклассников

- Адамович К. А., Капуза А. В., Захаров А. Б., Фрумин И. Д. Основные результаты российских учащихся в международном исследовании читательской, математической и естественнонаучной грамотности PISA–2018 и их интерпретация / Адамович К. А., Капуза А. В., Захаров А. Б., Фрумин И. Д. // Высшая школа экономики, Институт образования. М.: НИУ ВШЭ. 2019. №2(25). 28 с.

- Аккужина Ф. А. Обучение аннотированию учащихся старших классов // Мир науки, культуры, образования. 2017. №1 (62). С.80–81.

- Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя. М.: Просвещение, 2008. 151 с.

- Еремина В. М. Особенности обучения написанию аннотаций на английском языке // Ученые записки ЗабГУ. 2016. Т.11. №6. С. 86–92.

- Заир-Бек С. И. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей общеобразоват. учредений / С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская. М.: Просвещение, 2011. 223 с.

- Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособиедля учителя. / Под ред. А. Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2011. 152 с.

- Кузовкова Т. А. Обучение младших школьников составлению аннотации на детскую книгу // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 3 [Электронный ресурс]. // URL: http://web.snauka.ru/issues/2016/03/65889 (дата обращения: 20.03.2021).

- Леонтьев А. А. Потребности, мотивы, эмоции. Конспект лекций. М.: Издательство МГУ. 1971. 40 с.

- Мосунова Л. А. Смысловое чтение как деятельность: ее содержание и структура // Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/smyslovoechtenie-kak-deyatelnost-eyo-soderzhanie-i-struktura/viewer (дата обращения: 20.03.2021).

- Невуева Л. Ю. Паузативные характеристики выразительного (смыслового) чтения у младшего школьника / Л. Ю. Невуева, А. А. Зубченко // Научные исследования в психологии. 1978. №1. С. 42–46.

- Оморокова М. И. Совершенствование чтения младших школьников. М.: Аркти, 1999. 210 с.

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справочно-правовая система. URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220258/ (дата обращения: 16.03.2021).

- Пыреськина Е. М. Астайкина И. Н. Реферат и аннотация. Как разновидности информационного жанра. [Электронный ресурс] URL:https://cyberleninka.ru/article/n/referat-i-annotatsiya-kak-raznovidnostiinformatsionnogo-zhanra/viewer (дата обращения 20.03.2021).

- Результаты международного исследования PIRLS // Центр оценки качества образования. [Электронный ресурс]. URL:http://www.centeroko.ru/pirls21/pirls2021_pub.html (дата обращения: 20.03.2021).

- Современная педагогика: теория, методика, практика: сборник материалов международной научной конференции. [Электронный ресурс] // Киров: МЦНИП, 2015. 221с. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

- Станиславский К. С. Работа актера над собой // Собр. соч.: в 9 томах. М.: Искусство, 1989. Т.6. 511 с.

- Ушинский К. Д. Собрание сочинений // Собр. соч.: в 7 томах. М.-Л.: Изд-во АПН РСФСР, 1949. Т.5. 591 с.

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / Министерство образования и науки РФ. 2-е изд. М.: Просвещение, 2011. 31 с.

- Федеральный институт оценки качества образования. [Электронный ресурс]. URL:https://fioco.ru/ru/osoko/vpr/ (дата обращения: 22.04.2021).

- Цукерман Г. А., Ковалева Г. С., Баранова В. Ю. Читательские умения российских четвероклассников: уроки PIRLS 2016 // Вопросы образования/Educational Studies Moscow. 2018. № 1. С. 58–78.

- Шамурин Е. И. Методика составления аннотаций. М.: Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1959. 230 с.