Развитие рефлексии как механизма профессионального самоопределения студентов в рамках практики

Автор: Юдина Юлия Геннадьевна, Белова Анастасия Михайловна, Дрейцер Софья Ильинична

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психологические науки. Педагогическая психология

Статья в выпуске: 1 (51), 2020 года.

Бесплатный доступ

Проблема и цель. В статье рассматриваются понятия «профессиональное самоопределение» и «рефлексия» в системно-деятельностном подходе как механизмы для развития студентов и организации практики в рамках психолого-педагогического направления подготовки. Авторами уточнены и раскрыты структурные компоненты рефлексии, разработан и опробован теоретически обоснованный метод их диагностики. Самоопределение студентов в рамках практики происходит за счет освоения специальной логики профессионального проектирования с целью развития участников деятельности, что и является основанием для развития рефлексии студентов. Цель исследования: провести теоретический анализ понятий «профессиональное самоопределение» и «рефлексия», определить компоненты развития рефлексии и диагностические инструменты по их выявлению в ходе специально организованной деятельности по профессиональному самоопределению студентов на практике. Методологию исследования составляют научно-исследовательские работы зарубежных и отечественных ученых в области педагогики и психологии развития, признанные научным сообществом, опыт обучения и организации практики студентов психолого-педагогического направления подготовки. Результаты. На основе системно-деятельностного подхода уточнены понятия профессионального самоопределения и рефлексии, определены условия развития рефлексии в рамках практики для студентов психолого-педагогического направления подготовки. Разработана и опробована диагностическая процедура для определения компонентов рефлексии. Заключение. В ходе исследования теоретически обоснованы и опытно-экспериментально проверены компоненты развития рефлексии как механизма профессионального самоопределения студентов психолого-педагогического направления подготовки в рамках практики. Это позволяет сделать выводы об эффективности организации практики и дает возможность ее преобразовывать с 1 по 4 курс.

Профессиональное самоопределение, рефлексия, проектная деятельность, развитие, структурные компоненты рефлексии, системно-деятельностный подход

Короткий адрес: https://sciup.org/144161830

IDR: 144161830 | УДК: 377 | DOI: 10.25146/1995-0861-2020-51-1-190

Текст научной статьи Развитие рефлексии как механизма профессионального самоопределения студентов в рамках практики

DOI:

П остановка проблемы . Новая эпоха информационного цифрового общества предъявляет особые требования к современной молодежи - будущим профессионалам. В силу быстрого развития технологий, изменений на рынке труда профессионализм понимается как готовность к действию в ситуации неопределенности, способность ставить цели и достигать их в меняющихся условиях, оценивать полученные результаты и процесс их достижения, что и можно считать способностью к самоопределению в течение всей жизни.

Но в современном отечественном высшем образовании недостаточно представлены методики становления профессионального самоопределения студентов в процессе получения высшего образования. Практика студентов – центральная сфера для освоения профессии, – несмотря на компетентностный и деятельностный подход, предусмотренный профессиональным стандартом, продолжает оставаться академически выстроенной. Студенты на практике часто получают знания, умения и навыки, которые мало пригодятся им в насто- ящей и будущей реальной профессиональной деятельности.

Важно понять, как должна быть устроена деятельность студентов на практике и какие изменения, открытия происходят в процессе этой деятельности у студентов, по каким способностям мы можем говорить о том, что произошло продвижение в профессии.

Методологию исследования составили научно-исследовательские работы зарубежных и отечественных ученых в области педагогики и психологии развития, опыт обучения студентов психолого-педагогического направления подготовки, материалы профессионального стандарта 3++ для подготовки будущих педагогов-психологов.

Процесс профессионального самоопределения сложно устроен. Понятие «профессиональное самоопределение» изучено теоретиками и практиками в области педагогики и психологии развития, такими как Л.М. Митина, М.Р. Гинзбург, И.Д. Чечель, Н.С. Пряжников, Э.Ф. Зеер и другие. Представим результаты нашего анализа работ указанных авторов.

Российский психолог Л.М. Митина рассматривает профессиональное самоопределение в рамке «системного личностно-развивающегося подхода» [Митина, 2003] и определяет две модели профессионального самоопределения: «адаптивная модель и модель профессионального развития» [Митина, 2003]. В адаптивной модели человек представляется специалистом, который способен решать задачи в рамках профессии. Модель профессионального развития характеризуется способностью личности выйти за пределы сложившейся практики, превратить свою деятельность в предмет практического преобразования и тем самым преодолеть пределы своих профессиональных возможностей. Получается, что для развития должна быть организована «деятельность над деятельностью», что мы и можем назвать рефлексией [Мамардашвили1, 1968].

Г.П. Щедровицкий рассматривал самоопределение как «способность человека строить самого себя, как умение переосмысливать собственную сущность» [Щедровицкий, 1995; 2005]. В данном подходе профессиональная деятельность преобразовывается также за счет рефлексии. Причем рефлексия понимается не в бытовом смысле - как самоанализ, а как инструмент управления изменением и развитием систем деятельности.

М.Р. Гинзбург рассматривает «профессиональное самоопределение на основе социального самоопределения, т.е. определения свой позиции в системе социальных отношений» [Гинзбург, 1988]. И.Д. Чечель обосновывает, что «профессиональное самоопределение связано с личностным самоопределением» [Че-чель2,1995]. Н.С. Пряжников связывает«профес-сиональное самоопределение со способностью выбирать и строить способ взаимодействия с окружающим миром в соответствии со смыслами профессиональной деятельности» [Пряж-ников, 2013]. И.С. Кон рассматривает «профессиональное самоопределение как новообразование юности, которое связано с нахождением юношами и девушками путей дальнейшего обучения и развития» [Кон, 1989]. Э.Ф. Зеер понимает «профессиональное самоопределение как отношение к себе как к субъекту определенной деятельности, что требует сопоставления своих физических и интеллектуальных сил и способностей, интересов и склонностей, ценностных ориентаций и установок с требованиями профессиональной деятельности» [Зеер, 2008].

В зарубежной науке можно выделить два значимых направления исследования проблемы профессионального самоопределения: дифференциально-диагностическое направление [Grathoff, 1978; Cattell, Еber, Tatsuoka, 2007;

Gerhardt, 2015; и др.]) и психодинамическое направление ([Моsеr, 1963; Bordin, 1974; Roе, 1956; 1969; и др.]). Представители первого направления акцентировали внимание на построении моделей для диагностики, выявляющей направленность личности на освоение только определенной социальной активности, второго - на реализации потребностей человека в разрешении его базового конфликта в рамках определенной профессии. Но в ситуации быстрой смены технологии и неустойчивости мира профессий обнаруживается недостаточность данных подходов. В современной ситуации человек не может ориентироваться только на один избранный им вид профессиональной деятельности и должен обладать универсальными компетенциями для переобучения и нового профессионального выбора. Это подтверждается исследованиями современных зарубежных авторов о профессиональном развитии ([Chikhalsouk, Al Hajjar, El-Okda; Adref3, 2019; Gilbert, 2015; Hargreaves, Elhawary, 2019; Harmsen et al., 2018; Karlberg, Bezzina, 2020; Moon, 2019]).

На основе проведенного анализа работ профессиональное самоопределение нами понимается как построение студентами собственного субъектного действия в соответствии с содержанием профессиональной деятельности, которое включает удержание отношений собственного опыта, проекта собственных учебнопрофессиональных действий и его реализации на практике. Процессы профессионального самоопределения основываются прежде всего на способности к рефлексии. Невозможно управлять собой, быть субъектом деятельности, понимать ее устройство и направления изменений без сформированной способности к рефлексии. Таким образом, для оценки эффективности процесса профессионального самоопределения в рамках практики нам необходимо понять, как инициировать рефлексию профессионального самоопределения студентами в процессе ее прохождения и какие инструменты диагностики мы можем использовать для этого.

Рассмотрим существующие в современном системно-деятельностном подходе определения рефлексии и ее структурные компоненты.

Н.Г. Алексеев выделил следующие этапы становления рефлексии в процессе личностно значимой деятельности: «произвольная остановка действия, фиксация действия, объективация действия и отчуждение действия» [Алексеев, 2002; 2007]. Н.В. Галкина рассматривает составляющие компоненты рефлексии на примере развивающего обучения. Активизация рефлексии при обучении приводит к тому, что учащийся делает собственную деятельность объектом своего воздействия, изменяет, совершенствует или заново выстраивает ее. Она выделяет следующие компоненты рефлексии: «овладение собственной деятельностью, конструирование, схематизация, объективация, креативность» [Галкина4, 1987].

Таким образом, Н.Г Алексеев и Н.В. Галкина рассматривают рефлексию как особый тип деятельности над деятельностью. Это деятельность направлена на изменение, преобразование собственной деятельности.

Из рассмотренных нами компонентов рефлексии в текстах Н.В Галкиной и Н.Г. Алексеева можно сделать вывод о том, что компоненты, выделенные Н.Г. Алексеевым входят как существенная часть в целое, если рассматривать компоненты Н.В. Галкиной. Остановка, фиксация у Н.Г. Алексеева входят в способность овладения собственной деятельностью Н.В. Галкиной. Объективация и отчуждение действия Н.Г. Алексеева являются неотъемлемой частью компонентов конструирования, схематизации, объективации и креативности Н.В. Галкиной.

Таким образом, для системно-деятельностного понимания рефлексии мы берем за основу системную модель рефлексии Н.В. Галкиной как более целостную и детализированную.

Рассмотрение понятия «профессиональное самоопределение» и структурных компонентов рефлексии вызывает следующий вопрос: каким образом должна быть выстроена практика студентов, чтобы они не только могли самоопределиться в профессиональной деятельности, но и освоили такой инструмент самоопределения, как рефлексия? Обратим внимание на современные диссертационные работы по педагогическому сопровождению профессионального самоопределения студентов.

С.Ф. Шляпина считает, что профессиональное самоопределение студентов в рамках вузовской подготовки возможно при условии «формирования студентами личного „проекта профессионального жизненного пути”»; организации работы с ценностно-смысловым, когнитивным и операциональным компонентами профессионального самоопределения студентов; формирования у студентов умений и навыков проектирования своего профессионального пути на основе соотнесения внутренних условий (желаний, стремлений, ценностных ориентации, целей и планов, способностей и возможностей) и внешних факторов (требований профессии и рынка труда)» [Шляпина5, 2008].

Л.Е. Галаганова обосновала, что «успешность профессионального самоопределения студентов зависит от результативности использования специальных организационных и педагогических средств, которые учитываются в некоторых значимых для профессионального самоопределения видах и формах воспитательно-образовательного процесса в университете (лабораторно-практические занятия, практики, дипломные сочинения, ку- раторство, студенческое самоуправление)» [Галаганова6, 1998].

Т.Л. Иванайская считает, что «внеучебная деятельность студентов обеспечивает эффективность процесса профессионального самоопределения студента, если цели внеучебной деятельности конкретизируются в контексте профессионального самоопределения; гуманитарные технологии профессионального самоопределения студента обусловливаются нормами культуры профессиональной деятельности; инициируется рефлексия профессионального самоопределения студента во внеучебной деятельности» [Иванайская7, 2010].

Таким образом, на основе проведенного нами анализа представленных выше работ мы полагаем следующие существенные характеристики профессионального самоопределения студентов для организации этого процесса на практике:

-

- необходимо построение отношений деятельностного, аксиологического и пространственно-временного подходов в ходе организации процесса профессионального самоопределения;

-

- процесс профессионального самоопределения должен обеспечивать построение студентами собственного субъектного действия в соответствии с содержанием профессиональной деятельности, которое включает удержание отношений собственного опыта, проекта собственных учебно-профессиональных действий, его реализации на практике;

– успешность профессионального самоопределения требует разработки и применения особых педагогических средств в соответ-

ствующих, значимых для студента формах и видах деятельности.

-

- для оценки эффективности процесса профессионального самоопределения необходимо инициировать рефлексию профессионального самоопределения самими студентами и знать, каким образом вести ее мониторинг.

Результаты исследования. Для организации процессов самоопределения в рамках практики бакалавров и магистрантов психолого-педагогического направления обучения в соответствии с выделенными выше в тексте существенными характеристиками профессионального самоопределения нами был разработан и реализован Фестиваль психологопедагогических практик «Развитие и творчество». Авторами проекта Фестиваля и его реализации стали сотрудники кафедры психологии развития и консультирования Ю.Г. Юдина, С.И. Дрейцер, а также магистранты 1 курса и бакалавры 3–4 курсов Психолого-педагогического направления подготовки. Фестиваль проходил на базе молодежного центра «Новые имена» (Красноярск) 13–15 декабря 2018 г.

Фестиваль представлял собой ряд площадок для организации совместной деятельности ведущих (магистрантов и бакалавров старших курсов) и участников (бакалавров младших курсов) с целью постановки и решения всеми задач своего профессионального развития, а значит, и очередного самоопределения в профессии.

Ведущие площадок в ходе специальных рефлексивных семинаров, встроенных в учебный план как дисциплина, совместно с преподавателем разрабатывали проект организации развивающей деятельности на площадке в рамках Фестиваля. Обязательным условием проектирования было удержание в качестве оснований для проектирования какой-либо выбранной ведущими или предложенной преподавателем логики развития в рамках своей профессии. Такими основаниями были конструкты акта коллективной мыследеятельности Г.П. Щедровицкого, продуктивного решения конфликтов Б.И. Хасана, учебной деятельности В.В. Давыдова. Таким образом, магистрантам для разработ ки проекта требовалась рефлексия как деятельность над деятельностью или удержание выбранных методологических оснований для разработки и реализации проекта развивающей деятельности студентов-бакалавров на Фестивале.

Именно деятельность ведущих площадок стала предметом нашего исследования. Нами была разработана анкета для ведущих площадок на основании системной модели рефлексии Н.В. Галкиной. Данная анкета проверяла сфор-мированность компонентов рефлексии участников. В анкете представлено 26 вопросов, которые нами были сгруппированы по компонентам рефлексии: «овладение собственной деятельностью, конструирование, схематизация, объективация, креативность» [Галкина, 1987, с. 40]. Участникам необходимо было либо согласиться с утверждением, либо не согласиться. Каждая группа вопросов по одному из компонентов рефлексии оценивалась в 20 баллов. Количество испытуемых – ведущих площадок – 15 человек.

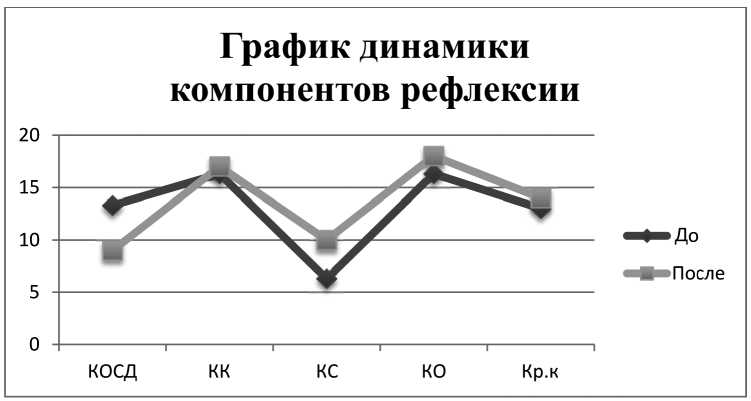

Анкета заполнялась ведущими перед проведением площадки в начале Фестиваля и после проведения площадки в конце Фестиваля. Полученные данные из анкет нами обработаны и представлены на рисунке.

Рассмотрим полученные результаты. На рис. 1 представлены две оси: горизонтальная показывает компоненты рефлексии, вертикальная – уровень сформированности компонентов рефлексии. Построенные графики показывают среднюю результативность уровней сформиро-ванности компонентов рефлексии до проведения площадки (темная линия) и после проведения площадки (светлая линия).

По графику видно, что по компонентам овладения собственной деятельностью (КОСД), конструирования (КК), креативности (Кр.к) не произошло существенного увеличения. Компонент овладение собственной деятельностью (КОСД) незначительно снизился, а компоненты конструирования (КК) и креативности (Кр.к) не изменились. Проверим статистическую значимость различий по оставшимся компонентам: КС (схематизация) и КО (объективация), по которым произошел прирост.

Рис. Развитие рефлексии до и после проведения площадки ведущими

Pict. Development of reflection before and after conducting a platform forum

Сформулируем статистические гипотезы.

-

Н 0 : в экспериментальной группе нет статистически значимых различий по компонентам рефлексии КС и КО до и после проведения площадки.

Результаты динамики компонентов схематизации и объективации до и после проведения площадки

Results of dynamics among components of schematization and objectification before and after the platform forum

Компоненты рефлексии

До проведения площадки

После проведения площадки

Всего

КС

6,3

10

16,3

КО

16,3

18

34,3

Сумма

22,6

28

133,2

По таблице значений статистического критерия Х 2 при уровне значимости а = 0,05 имеем 35,21 > 7,815, т.е. Х 2 эмп > Х 2 кр. Значит, нулевая гипотеза отвергается. В экспериментальной группе есть статистически значимые различия по таким компонентам рефлексии, как схематизация и объективация до и после проведения площадки.

Выводы. Из полученного графика, представленного выше в тексте, видно, что уровень развития такого компонента рефлексии, как овладение собственной деятельностью (КОСД на рис.), немного снизился после проведения площадки. Это связано с тем, что ведущие обнаружили дефициты в овладении собственной деятель-

-

Н 1 : в экспериментальной группе есть статистически значимые различия по компонентам рефлексии КС и КО до и после проведения площадки.

Представим полученные нами данные в виде таблицы.

ностью после проведения площадки и смогли их зафиксировать в анкете. Компонент конструирования (КК на рис.) практически не изменился. Это говорит о том, что принцип проектирования площадки не изменился и освоен ведущими. Компонент креативности (Кр.к на рис.) практически не изменился, участникам пока сложно придумывать новые способы действия, которые они смогли бы применить в будущем при проведении аналогичной площадки в силу небольшого опыта практической деятельности.

В экспериментальной группе на уровне значимости α= 0,05 есть статистически значимые различия в развитии компонентов схематизации и объективации у ведущих до и после проведе-

ния площадок. Компонент схематизации (КС на рис. и в табл.) статистически значимо повысился, из этого можно сделать вывод о том, что ведущие после проведения площадки в анкете смогли разложить собственную деятельность на структурные элементы и представить ее в виде схемы в процессе рефлексии. Компонент объективации (КО на рис. и в табл.) также повысился, участники стали более четко определять свой способ работы и его основания, который применяли в собственной деятельности на площадке.

Анализ и интерпретация полученных результатов исследования . Представим анализ и интерпретацию полученных нами результатов в соответствии с приведенными выше в тексте результатами теоретического анализа работ современных ученых и практиков в рамках исследования. Согласно полученным результатам опытно-экспериментальной работы рефлексивный механизм профессионального самоопределения студентов на практике обеспечен при условии проектной формы организации практики (деятельностный компонент), в рамках чего студент на основании своих ценностей и опыта деятельности, а также с опорой на выбранные им методологические основания создает авторский замысел развития студентов (аксиологический компонент). Рефлексия требует многоходового действия студента - создания обоснованного авторского замысла, его реализации, рефлексии результатов на соответствие методологическим основаниям и уточнения первоначального замысла. Таким образом, нами реализован поэтапный пространственно-временной подход к организации профессионального самоопределения.

Авторство самого студента в создании и реализации проекта практики развития позволило нам обеспечить построение студентами собственного субъектного действия в соответствии с содержанием профессиональной деятельности, которое включало удержание отношений собственного опыта, проекта собственных учебно-профессиональных действий, его реализацию на практике в значимых для студентов формах и видах деятельности. Реализация требовала от студента разработки и применения особых педагогических средств, соответствующих выбранной самими студентами методологической рамке.

Таким образом, проведенная нами опытноэкспериментальная работа соответствовала всем условиям эффективного профессионального самоопределения, сформулированным на основе проведенного нами теоретического анализа.

Для оценки эффективности процесса профессионального самоопределения необходимо было инициировать рефлексию профессионального самоопределения самими студентами и знать, каким образом вести ее мониторинг. Нами была разработана, теоретически обоснована и опробована анкета для мониторинга рефлексии на основе модели рефлексивного анализа Н.В. Галкиной.

Из полученных результатов анкетирования мы обнаружили статистически значимый прогресс студентов - ведущих площадок - по таким компонентам рефлексии, как схематизация и объективация. Это говорит о том, что организованная нами проектная логика работы магистрантов и студентов старших курсов с опорой на существенные методологические основания развития оказалась успешной и внесла свой вклад в развитие рефлексии студентов. Компонент схематизации показывает удержание ведущими площадок при разработке проекта и его реализации определенной схемы организации развивающей деятельности, а компонент объективации показывает способность уйти от метода проб и ошибок, понять объективные основания собственной деятельности для развития участников площадки. Ведущие площадок сделали шаг развития в профессиональном самоопределении и освоении позиции педагога-психолога – будущего практика развития, который умеет «реализовать теорию развития на практике» (Г.П. Щедровицкий).

Таким образом, для организации успешного и непрерывного процесса профессионального самоопределения студентов психологопедагогического направления подготовки необходимо выстраивать практику студентов в проектной логике с опорой на существующие ме- тодологические основания для обеспечения развития. Только при наличии таких проектных проб в системе деятельности и их переосмыслении после реализации на основе рефлексии как особого типа деятельности над деятельностью у студентов появляется возможность освоить позицию практика развития, который способен не только успешно функционировать в сложившейся системе образования, но и развивать ее, преобразовывать собственную профессиональную деятельность и деятельность всех участников образовательного процесса с целью развития.

Список литературы Развитие рефлексии как механизма профессионального самоопределения студентов в рамках практики

- Алексеев Н.Г. Проектирование и рефлексивное мышление // Развитие личности. 2002. № 2. С. 85-102. URL: http://rl-online.ru/articles/2-02/111.html (дата обращения: 31.01.2020).

- Алексеев Н.Г. Рефлексия // Seminarium Hortus Humanitatis. 2007. № 10. С. 2-11. URL: Алексеев НГ Рефлексия - BEREZKIN.INFO (дата обращения: 31.01.2020).

- Гинзбург М.Р. Личностное самоопределение как психологическая проблема // Вопросы психологии. 1988. № 2. С. 19-26. URL: http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full. php?aid=1547(дата обращения: 31.01.2020).

- Зеер Э.Ф., Рудей О.А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности. М.: Изд-во Моск. психол.-социальн. ин-та; Воронеж: МОДЭК, 2008. 256 с.

- Кон И.С. Психология ранней юности. М.: Просвещение. 1989. 226 с. URL: http://iea-ras.ru/index.php?go=Files&in=view&id=159 (дата обращения: 22.02.2020).