Развитие способностей к эмоционально-волевой саморегуляции сотрудников полиции на начальном этапе профессионального обучения

Автор: Жидкова Ольга Александровна

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психокоррекция и регуляция состояний

Статья в выпуске: 1 (80), 2020 года.

Бесплатный доступ

Введение. Способности сотрудников полиции к эмоционально-волевой саморегуляции являются значимой профессиональной компетенцией, которая обеспечивает эффективность в деятельности. Поэтому развитие данных способностей выступает первоочередной задачей психологической подготовки на начальном этапе профессионального обучения. Материалы и методы. В ходе исследования применялись следующие методы: психодиагностический, экспериментальный, количественного и качественного анализа, психокоррекционный. С лицами, в состоянии которых определен высокий уровень нервно-психической дезадаптации непатологического характера, был организован формирующий эксперимент в период профессиональной подготовки по должности «Полицейский» на основе обучающей программы развития способностей к эмоционально-волевой саморегуляции. Результаты и обсуждение. В ходе формирующего эксперимента исследованы параметры нервно-психической адаптации сотрудников полиции к условиям деятельностной среды начального этапа профессионального обучения. Получены значимые результаты, подтверждающие развитие способностей в сфере саморегуляции и динамику изменения показателей эмоциональной сферы личности обучающихся. Установлено, что статистически значимые изменения стиля саморегуляции выражены в способностях к моделированию, гибкости поведения, самостоятельности. Сформирован качественно новый стиль саморегуляции, свидетельствующий о потенциальных резервах сотрудников, динамике свойств эмоционального интеллекта и качественных изменениях произвольной активности. Выводы. Представленные в статье результаты развития способностей к эмоционально-волевой саморегуляции сотрудников полиции на начальном этапе профессионального обучения могут быть использованы для организации психологической подготовки обучающихся по должности служащего «Полицейский».

Сотрудник полиции, профессиональное обучение, компетентность, нервно-психическая адаптация, эмоционально-волевая саморегуляция, эмоциональный интеллект, индивидуальный стиль саморегуляции

Короткий адрес: https://sciup.org/149125055

IDR: 149125055 | УДК: 159.9.072 | DOI: 10.24411/1999-6241-2020-11005

Текст научной статьи Развитие способностей к эмоционально-волевой саморегуляции сотрудников полиции на начальном этапе профессионального обучения

Актуальность, значимость и сущность проблемы. Развитие способностей в сфере эмоциональноволевой саморегуляции — неотъемлемая составляющая в комплексе задач морально-психологической подготовки сотрудников полиции. Наличие таких способностей позволяет сотруднику полиции адекватно оценить поведен- ческие проявления и индивидуально-психологические особенности личности, эмоциональные переживания, связанные с ними социально-психологические явления социальной группы, а также причины собственных негативных состояний. Основы таких умений закладываются на этапе профессионального обучения в соответствии с образовательными программами профессиональной подготовки. Однако кратковременность профессионального обучения сотрудников полиции (от 84 до 120 учебных дней, в зависимости от имеющегося образования) и недостаточность часов, отведенных на психологическую подготовку (20 часов), не позволяют обучающемуся приобрести способности к эмоционально-волевой саморегуляции в объеме, необходимом для обеспечения надежности в деятельности.

Объект исследования: сотрудники полиции, впервые принятые на службу в органы внутренних дел, проходящие обучение профессии «Полицейский». Предмет исследования — показатели эмоционально-волевой саморегуляции.

Цель исследования: развитие способностей к эмоционально-волевой саморегуляции сотрудников полиции на начальном этапе профессионального обучения. В соответствии с целью исследования были поставлены такие задачи:

-

1) выявить лиц с низкими показателями нервнопсихической адаптации;

-

2) определить спектр психологических показателей эмоционально-волевой саморегуляции сотрудников полиции;

-

3) обучить навыкам эмоционально-волевой саморегуляции;

-

4) оценить уровень развития способностей к эмоционально-волевой саморегуляции при помощи анализа эмоционально-волевой сферы личности.

Теоретические предпосылки и состояние проблемы . Способности, составляющие основу компетентности сотрудников полиции в сфере эмоционально-волевой саморегуляции, представлены «умениями распознавания эмоциональных состояний, эмоциональных выражений по различным поведенческим характеристикам», навыками «управления эмоциями в перцептивно-когнитивной деятельности», «понимания сложно сочетаемых эмоциональных проявлений, использования полученной информации эмоционального содержания для достижения эффективности, производительности и надежности» [1, с. 14].

Негативное и интенсивное воздействие сложных условий профессиональной деятельности обусловливает «непомерно высокие требования к состоянию профессионально значимых качеств» субъекта труда правоохранительной сферы, поэтому психологическая подготовка должна быть направлена на приобретение сотрудником соответствующих компетенций, позволяющих обеспечивать результативность деятельности и стабильность эмоционального состояния личности [2, с. 140]. Как показывают эмпирические исследования, уже на этапе профессионального обучения у ряда сотрудников полиции проявляются признаки дезадаптации, детерминированные различными факторами профессионального, организационного, аксиологического и компенсаторного характера, усиливающие деструктивное влияние среды [3].

Анализ показателей эмоционального выгорания сотрудников полиции обнаруживает признаки эмоционального переживания психотравмирующих обстоятельств, что выступает индикатором истощения психических ресурсов личности и эмоционального выгорания. Проблемы в эмоциональной сфере чаще всего проявляются в виде неудовлетворенности собой и содержанием деятельности, эмоциональной отстраненности, неустойчивой самооценки и сниженной способности к адекватному эмоциональному реагированию. Для сотрудников полиции также характерны упрощенные представления о роли эмоционально-волевой саморегуляции в обеспечении «оптимального рабочего состояния» [4, с. 69]. Все это выступает факторами риска нарушения надежности личного состава и свидетельствует о проблемах в оценке собственных состояний, связанных с низким уровнем эмоциональной компетентности.

Способность к эмоционально-волевой саморегуляции не всегда обнаруживается в готовом виде у конкретного индивида. Субъекту необходимо актуализировать внутренние ресурсы развития данной способности и приложить волевые усилия для освоения необходимых компетенций. Результат зависит от нацеленности субъекта деятельности на планомерное саморазвитие ряда отдель- ных навыков, являющихся конструктивными элементами способности к эмоционально-волевой саморегуляции [5]. Повторяющиеся усилия по саморегулированию позволяют нарастить силу регуляторной способности [6, с. 787]. В совокупности это обеспечивает увеличение психологических ресурсов психической саморегуляции, к которой Д. А. Леонтьев относит также динамическое взаимодействие с обстоятельствами, субъективный контроль, гибкость целеполагания, ценностно-смысловые ориентации [7, с. 23].

Таким образом, требования правоохранительной деятельности диктуют необходимость организации работы с субъектами данного вида труда, направленной на приобретение способностей к эмоционально-волевой саморегуляции, мобилизацию собственных сил и возможностей для преодоления возникающих трудностей. Речь идет о развитии способностей, необходимых для понимания и анализа эмоциональной информации, использования собственных эмоций в обеспечении когнитивной деятельности, обретении навыков когнитивной регуляции эмоций.

Материалы и методы. Формирующий эксперимент, направленный на развитие способностей к эмоциональноволевой саморегуляции сотрудников полиции, был проведен на базе Института-факультета профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации Санкт-Петербургского университета МВД России, где лица, впервые принятые на службу в ОВД, проходят обучение профессии «Полицейский». При этом нами использовались психодиагностический и экспериментальный методы исследования. Психодиагностический метод предполагал применение таких методик, как шкала нервно-психической адаптации И. Н. Гурвича [8], опросник «Стиль саморегуляции поведения-98» [9], русскоязычная адаптация теста Дж. Мэйера, П. Сэловея, Д. Карузо MSCEIT V2.0 [10]. Полученные данные обрабатывались при помощи методов количественного и качественного анализа. К психокоррекционному методу мы обращались при групповой и индивидуальной работе в следующих формах: групповая дискуссия, психогимнастические упражнения, методы развития рефлексии, эмоционального самоконтроля и самоуправления.

Групповые занятия продолжительностью 2 часа проводились с респондентами 2 раза в неделю на протяжении 8 недель. Численность подгрупп составляла 8–12 человек. Курс обучения включал тематические блоки, направленные на развитие эмоционального интеллекта, уточнение индивидуального стиля саморегуляции деятельности, получение навыков психической саморегуляции. Обучающая программа развития способностей к эмоционально-волевой саморегуляции построена на современных инновационных методах обучения: интерактивных мини-лекциях, тренинговых упражнениях (разминочные, проблемные, тематические, упражнения на рефлексию), групповых дискуссиях, анализе конкретных ситуаций, исследовательском методе обучения. Центральные позиции в программе отведены развитию компетенций в сфере эмоционально-волевой саморегу- ляции, что реализуется посредством повышения уровня осведомленности об основных эмоциях и их функционировании, а также выполнения заданий, направленных на развитие внутренних ресурсов личности в области восприятия эмоций, активизации процессов мышления, понимания и управления эмоциями. На протяжении всего периода обучения респонденты экспериментальной группы вели дневник самонаблюдения, основной целью которого являлось развитие самоконтроля, а также мониторинг и разграничение эмоций, чувств и состояний.

Обучение по программе включало групповую работу — 32 часа, индивидуальную работу — 16 часов, а также самостоятельную работу вне групповых занятий — 24 часа. Таким образом, обучение по программе составило 72 часа.

В ходе исследования была выдвинута гипотеза о том, что у обучающихся субъектов существует значимый психологический потенциал, позволяющий эффективно развивать способности к эмоциональноволевой саморегуляции. Для этой цели была разработана обучающая программа развития способностей к эмоционально-волевой саморегуляции, реализованная в период профессиональной подготовки (профессионального обучения) сотрудников полиции.

Результаты и обсуждение. Эмпирическая часть исследования базируется на результатах обследования выборки объемом 110 человек, которая на основании критерия выраженности признаков нервно-психической дезадаптации была разделена на две группы. Обучающая и коррекционная работа проводилась с лицами, в состоянии которых был определен высокий уровень нервно-психической дезадаптации непатологического характера (установлено при помощи шкалы нервно-психической адаптации И. Н. Гурвича). Результаты исследования показали, что 31% респондентов испытывают адаптационные проблемы, вызванные сниженной способностью приспособления психики к предъявляемым средовым воздействиям.

В соответствии с полученными данными группу адаптированных лиц характеризует умение занимать активнодеятельностную позицию при осуществлении профессиональной деятельности. Они способны сохранять состояние динамического соответствия собственных потребностей, мотивов и интересов требованиям профессиональной деятельности. Адаптированные сотрудники готовы к компенсационному изменению собственных параметров в ответ на изменение параметров деятельностной среды.

Группа дезадаптированных респондентов характеризуется напряженностью при попытке приспособиться к условиям профессиональной деятельности, что провоцирует развитие состояний, неоптимальных для решения профессиональных задач.

Таким образом, было установлено состояние дезадаптации у значительной части респондентов, с которыми впоследствии была организована работа, направленная на формирование компетенций в сфере эмоциональноволевой саморегуляции. Данный показатель является одним из ключевых элементов профессиональной психо- логической подготовленности сотрудников полиции и, по мнению исследователей, обеспечивает эмоциональноволевую устойчивость к «длительным напряженным нагрузкам; готовность к риску, опасности, веру в свои силы и в возможность оказания содействия со стороны сослуживцев; ответственность, самостоятельность и решительность при выполнении профессиональных задач» [11].

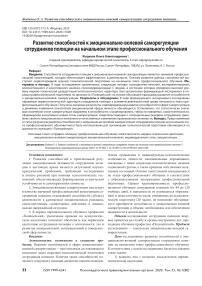

Результаты формирующего эксперимента свидетельствуют о значимых изменениях в характеристиках показателей эмоционально-волевой саморегуляции респондентов. Достоверно изменились значения показателей индивидуальной системы саморегуляции произвольной активности (опросник «Стиль саморегуляции поведения-98»). На рисунке 1 отражена динамика показателей само регуляции поведения.

Планирование

Самостоятельность

Гибкость*

Моделирование*

Прогнозирование

Оценка результатов

* при р ≤ 0,05

значения показателей до эксперимента

^^^^^^^^^ значения показателей после эксперимента

Рис. 1. Сравнение показателей индивидуальной системы саморегуляции до и после проведения эксперимента ( Fig. 1. Indicators of individual system of self-regulation before and after the experiment in comparison)

Как видно, достоверно увеличились показатели «моделирование» и «гибкость», что подразумевает качественно новый стиль саморегуляции, выработанный респондентами экспериментальной группы в результате обучения по программе.

Получены достоверные различия в значениях шкалы «моделирование» (7,38 ± 1,41 / 8,13 ± 0,85, при р ≤ 0,03), что говорит о положительной динамике способностей соотносить внешние и внутренние значимые условия достижения целей с реальной ситуацией. Различия по шкале «гибкость» достоверны при р ≤ 0,03 (6,63 ± 1,66 / 7,54 ± 1,02), что позволяет предположить увеличение регуляторной гибкости, отвечающей за способность сотрудников адекватно реагировать на быстрое изменение ситуации и успешно решать поставленную задачу.

В показателях шкалы «самостоятельность» различия определены на уровне тенденции (5 ± 2,13 / 5,92 ± 1,25, при р ≤ 0,08). Отмечается готовность респондентов к автономной организации собственной целенаправленной активности. Изменение отдельных показателей саморегуляции отразилось и на ее общем уровне. После проведения эксперимента уровень саморегуляции достоверно увеличился (33,33 ± 4,61 / 36,96 ± 3,37, при р ≤ 0,003). Актуализированы потребности в осознанном и целенаправленном управлении собственной активностью, а также готовность осу- ществлять контроль, анализ и оценку результатов деятельности. Полученные данные позволяют сделать благоприятный прогноз в отношении развития способности респондентов вносить коррекцию в систему саморегуляции при изменении внешних и внутренних условий.

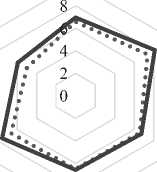

Установлены достоверные различия по двум из четырех ветвей эмоционального интеллекта (рис. 2), указывающие на значительную динамику способностей распознавать значения эмоциональных паттернов и на основе этого принимать решения.

Идентификация эмоций 150

Сознательное управление эмоциями

Использование эмоций в решении проблем*

Понимание и анализ эмоций***

*

**

при р ≤ 0,05 при р≤ 0,001

Значения показателей до эксперимента

^^^^^^^™ Значения показателей после эксперимента

Рис. 2 . Сравнение по каза телей эмоционального интеллекта до и после проведения эксперимента

( Fig. 2. Indicators of emotional intelligence before and after the experiment in comparison)

Обнаружены достоверные различия в значениях шкалы «использование эмоций в решении проблем» (94,21 ± 15,99 / 102 ± 10,71, при р ≤ 0,05). Это позволяет предположить активизацию обращений респондентов к эмоциональному компоненту для регуляции собственной когнитивной активности. В значениях шкалы «понимание и анализ эмоций» установлены достоверные различия при р ≤ 0,001 (84 ± 15,79 / 102,79 ± 8,8), что свидетельствует о более осознанном отношении к эмоциям, а также о развитии способностей в области понимания причин возникновения различных эмоций, их сочетаемости, взаимовлияния и трансформации.

Различия по шкале «сознательное управление эмоциями» обнаружены на уровне тенденций (89,5 ± 17,94 / 98,04 ± 12,93, при р ≤ 0,07). Респонденты демонстрируют способность к расширению ресурсов в сфере сознательной модификации эмоциональной активности. Это подтверждается изменениями общего уровня эмоционального интеллекта, значения которого достоверно увеличились (88 ± 15,74 / 98,5 ± 9,1, при р ≤ 0,007). Достоверно изменились значения показателей нервно-психической адаптации респондентов после проведения формирующего эксперимента (17,63 ± 3,42 / 14,54 ± 4,61, при р ≤ 0,01), что говорит об успешности интеграции респондентов в профессионально-деятельностную среду.

В ходе исследования проводился анализ аналогичных показателей в контрольной группе сотрудников полиции. Достоверной динамики значений в данной группе не выявлено.

Выводы

-

1. Развитие способностей к эмоциональной волевой саморегуляции сотрудников полиции на начальном

-

2. В результате организации обучения сотрудников полиции значимо изменились показатели, обеспечивающие возможность использования эмоций в решении проблем, понимания и анализа эмоций, сознательного управления эмоциями, что свидетельствует о качественных изменениях самоуправления эмоциональной сферой. Развитие способностей к перцептивнокогнитивной оценке эмоциональной информации проявляется в виде адекватного отражения эмоциогенных воздействий и сознательной модификации эмоциональной активности.

-

3. Достоверно значимая динамика положительных изменений отмечается в показателях индивидуального стиля саморегуляции, обеспечивающего произвольную активность, осознанность и целенаправленность действий. Отмечаются скорректированный стиль саморегуляции деятельности, умение соотносить субъективные и объективные условия для достижения целей, увеличение регуляторной гибкости, а также проявление готовности респондентов к автономной организации собственной целенаправленной активности.

-

4. Проведенное исследование подтверждает гипотезу о том, что способности к эмоционально-волевой саморегуляции поддаются коррекции и развитию при условии целенаправленного специально организованного обучения. Поэтому организация дополнительной психологической подготовки на этапе первичного овладения основами деятельности полицейского является необходимым условием формирования его надежности и эффективности.

этапе профессионального обучения обеспечивается активизацией внутренних психологических ресурсов личности при помощи дополнительной психологической подготовки, направленной на информирование обучающихся о сущности и механизмах эмоциональных явлений, развитие необходимых умений самооценки, самоконтроля, самонаблюдения и формирование индивидуального стиля саморегуляции. Это подтверждается достоверно значимыми, положительными изменениями основных показателей нервно-психической адаптации респондентов, а также динамикой показателей эмоционального интеллекта и саморегуляции.

Перспективы развития темы . Обучение навыкам эмоционально-волевой саморегуляции сотрудников полиции в настоящее время внедрено в образовательные программы высшего образования, программы повышения квалификации, однако пока этим вопросам уделяется недостаточное внимание в период первоначальной профессиональной подготовки. В неоднозначных и трудноразрешимых ситуациях сотрудники полиции обеспечивают реализацию правоохранительных задач на пределе психофизических возможностей. Это провоцирует истощение энергетических и психологических ресурсов, снижение результативности осуществляемой деятельности, а также состояния нервно-психической дезадаптации. Все это указывает на необходимость проведения дополнительной работы коррекционного и обучающего характера.

Список литературы Развитие способностей к эмоционально-волевой саморегуляции сотрудников полиции на начальном этапе профессионального обучения

- Гончарова Н. А., Жидкова О. А. Эмоционально-волевая регуляция как условие обеспечения надежности деятельности сотрудников ОВД // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2017. № 3(70). С 11-15 . DOI: 10.24411/1999-6241-2017-00039

- Бодров В. А. Психология профессиональной деятельности . Теоретические и прикладные проблемы . М . , 2006. 623 с .

- Гончарова Н. А., Костылева И. В. Психологические особенности аксиологической надежности сотрудников органов внутренних дел на различных стадиях профессиогенеза [Электронный ресурс] // Психология и право . 2018 . Т. 8, № 3 . С. 25-33. doi:10.17759/psylaw.2018080302.

- Ильин Е. П. Психофизиология состояний человека. СПб. , 2005. 412 с.

- Конопкин О. А. Осознанная саморегуляция как критерий субъектности // Вопросы психологии . 2008. № 3 . С. 22-34.

- Muraven M., Tice D. M., Baumeister R. F. Self-control as limited resource: regulatory depletion patterns. Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 74(4). 1998. Pp. 774-789.

- Леонтьев Д. А. Саморегуляция, ресурсы и личностный потенциал // Сибирский психологический журнал. 2016. № 62 . С 18-37 . DOI: 10.17223/17267080/62/3

- Гурвич И. Н. Социальная психология здоровья . СПб . , 1999. 1023 с.

- Моросанова В. И., Коноз Е. М. Стилевая саморегуляция поведения человека // Вопросы психологии. 2000. № 2 . С. 118-127.

- Сергиенко Е. А., Ветрова И. И. Русскоязычная адаптация теста Дж. Мэйера, П . Сэловея, Д. Карузо «Эмоциональный интеллект» (MSCEIT V2 . 0 .). М. , 2017. 140 с.

- Марьин М. И., Мальцева Т. В., Петров В. Е., Сафронов А. Д. Психологическая подготовка сотрудников полиции к профессиональной деятельности : учеб . -метод, пособие. Руза, 2014. 195 с.