Развитие технологии изготовления неолитической керамики в Гёйтепе (Западный Азербайджан)

Автор: Алекперов В.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

Неолитическое поселение Гёйтепе (VI тыс. л. до н.э.) является емким источником информации о всех этапах развития керамики в эпоху неолита на территории не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа. В статье на примере керамического комплекса памятника рассматривается гончарство эпохи неолита долины Куры на Южном Кавказе. Представлены технологическая и морфологическая характеристики керамики из 14 строительных горизонтов Гёйтепе. Публикуются результаты всестороннего изучения фрагментов керамики, найденных в 2017 г. в строительном горизонте 4. Приводятся описания изделий каждой группы и итоги сравнения их характеристик. Для определения происхождения и развития традиций изготовления керамики эпохи неолита на Южном Кавказе сопоставляются результаты исследования этих и других синхронных памятников. Сделан вывод о самостоятельном развитии шулавери-шомутепинской культуры на раннем этапе и о возможном влиянии на нее межкультурных связей на более поздних этапах.

Южный кавказ, неолит, налепные украшения, полировка, битум

Короткий адрес: https://sciup.org/145145885

IDR: 145145885 | УДК: 903.02

Текст научной статьи Развитие технологии изготовления неолитической керамики в Гёйтепе (Западный Азербайджан)

Широкие археологические исследования поселений на Южном Кавказе проводились с середины 1960-х до середины 1980-х гг., а после 2000-х гг. изыскания возобновились с использованием новых под- ходов и методов. Изучение неолита Кавказа началось в 1951 г. с раскопок памятника Культепе I близ Нахичевани [Абибуллаев, 1963]. Исследовались поселения, расположенные вдоль р. Кура в Азербайджане и Грузии, содержащие материальные свидетельства хозяйственной деятельности и быта людей VI тыс. до н.э.

Археология, этнография и антропология Евразии Том 46, № 3, 2018 © Алекперов В.А., 2018

Ранненеолитические памятники были открыты на территории Азербайджана: Шомутепе, Тойретепе, Джин-нитепе, Гусейнгулутепе [Нариманов, 1987], Гарга-лартепеси [Narimanov, Mahmudov, 1971], Гёйтепе [Guliyev, Huseynov, Almammadov et al., 2008; Guliyev, Nishiyaki, Huseinov et al., 2011; Guliyev, Nishiaki, 2014; Guliyev et al., 2015], Хаси Еламксанлитепе [Nishiaki et al., 2015b]; Ментештепе [Lyonnet, 2017], Хасан-лу I [Museibli, Agalarzadeh, Akhundova, 2012], и Грузии: Шулаверис-Гора [Kiguradze, 1986], Имирис-Гора [Kavtaradze, 1981], Храмис Диди-Гора [Джавахишвили, Джапаридзе, 1975] и Арухло [Hansen, Mirtskhulava, 2012]. К этому списку можно добавить Камильтепе [Helwing, Aliyev, 2012] на Мильской равнине, Илан-лытепе [Нариманов, 1969, 1987], Чалагантепе [Нариманов, 1987] на равнинном Карабахе и Акнашен [Badalyan et al., 2007] в Араратской долине.

Каждый из перечисленных памятников является источником ценной информации о зарождении земледельческой экономики на Южном Кавказе. Поселение Гёй-тепе (координаты 40°58'11.84" с.ш., 45°42‘17.81 ‘‘ в.д., ок. 430 м над ур. м.) [Kadowaki et al., 2015, p. 410] расположено в среднем течении Куры в Западном Азербайджане. Оно относится к раннему периоду зарождения земледелия и обладает чертами, типичными для эпохи неолита. Памятник находится на одном из самых больших насыпных холмов в регионе – примерно 145 м в диаметре [Guliyev et al., 2008, p. 17; 2010, p. 45; Guliyev, Nishiaki, 2014, p. 4; Nishiaki, Guliyev, Kadowaki, 2015a, p. 283]. В раскопе общей площадью 1 тыс. м2 было выделено 14 археологических слоев общей мощностью 11 м, представляющих шулавери-шомутепинскую культуру, без перерывов обитания. Согласно радиоуглеродным датам, установленным в Университете Токио по образцам из главного раскопа, поселение Гёйтепе было заселено с начала до середины VI тыс. до н.э., примерно до 5 650–5 460 гг. до н.э. [Гулиев, 2010; Nishiaki et al., 2015a, p. 289; in press; Kadowaki et al., 2017].

В данной работе приводятся общие характеристики керамики из всех 14 строительных горизонтов в Гёйтепе; представлены материалы исследования керамического комплекса из строительного слоя 4 в кв. 2A (2A1-2A2), который датирован ок. 5 505–5 500 гг. до н.э. [Nishiaki et al., in press]. В керамическом комплексе из слоя 4 по декоративным и технологическим особенностям было выделено несколько групп находок.

Общая характеристика керамики из 14 строительных горизонтов памятника

Керамика была найдена во всех неолитических слоях Гёйтепе [Guliyev, Nishiaki, 2012, 2014], наимень- шее количество – в самых ранних. Все керамические изделия изготовлены вручную [Guliyev, Gusejnov, Almamedov, 2009; Guliyev et al., 2010], по-видимому, из местного сырья. Для проверки этого предположения в будущем будет проведен петрографический анализ. Керамический комплекс из Гёйтепе можно классифицировать по выявленным примесям.

Технологические характеристики

Самые ранние керамические изделия изготовлены из сырья, насыщенного минералами. Находки из верхних слоев свидетельствуют о небольшом уменьшении таких примесей. Наиболее типичные минеральные примеси – песок и базальт; включения слюды, кальцита и кварца наблюдаются реже. Растительные добавки представляют собой смесь мелко- и грубо-измельченной соломы. Формовочные массы с растительными примесями часто содержат добавки песка, иногда базальта и даже обсидиана. Отмечается также шамот – примесь дробленой обожженной керамики. Только семь фрагментов сосудов вокруг шейки покрыты монохромным битумом. Налепные (или рельефные) орнаменты обычно представлены одним горизонтально налепленным валиком, овальными или продолговатыми шишечками, круглыми или полукруглыми орнаментами. Встречаются также рельефные U- или V-образные, зигзагообразные и волнистые орнаменты, а также антропоморфные рельефные узоры [Alakbarov, 2015a, p. 167; 2015b, p. 215].

В предыдущих исследованиях по составу формовочной массы, обработке поверхности и наличию/ отсутствию орнаментации были выделены шесть групп керамики [Alakbarov, 2016a, p. 1695; Guliyev, Alakbarov, 2017, p. 11]: 1-я – ангобированная, зашлифованная и окрашенная, 2-я – неорнаментированная, 3-я – заглаженная по мокрой поверхности, 4-я – с на-лепным орнаментом, 5-я – окрашенная и покрытая битумом, 6-я – с углубленным орнаментом. Выделенные группы характеризуются всеми чертами, присущими неолитической керамике данного региона.

Морфологические характеристики

Наибольшее распространение на Гёйтепе получила посуда с горловиной открытой формы. Глубокие и мелкие чаши, блюда и подносы встречаются реже. По форме в профиле венчики делятся на четыре группы: утонченные, округлые, уплощенные и клиновидные. Почти половину составляют фрагменты утонченных венчиков, клиновидные венчики встречаются редко. Донышки в основном плоские, иногда имеют следы текстильных оттисков (примерно 150 из

12 000 обломков керамики), что характерно для баночных сосудов «с плоским горлом». Основания, как правило, круглые в плане, но встречаются и овальные. У сосудов без горловины нижняя часть тулова часто вогнута у основания, в результате чего образовался выступ, наподобие поддона.

Было выделено два вида защипов в верхней части сосудов без горловины. Большая часть этих элементов сформирована под венчиком, который загнут вовнутрь с помощью налепной ленты шириной 3 и 5 см. Видимо, это сделано специально для удобства захвата и переноски сосудов. Детали другого вида представлены горизонтальными ручками овальной формы, которые крепились к внешней поверхности сосудов без горловины. Поскольку такие изделия представлены только обломками, можно предположить, что противолежащие ручки находились у них в нижней части [Alakbarov, 2016b, p. 60].

Характеристика групп керамики из строительного горизонта 4

Ранее керамика Гёйтепе изучалась по 14 строительным горизонтам. Некоторые результаты исследования были опубликованы [Nishiaki et al., 2015b]. Выбор керамического комплекса из строительного горизонта 4 в качестве объекта исследования определялся тем, что по многим параметрам он отличается от керамики, обнаруженной ранее в этом же слое, но в других квадратах. Так, орнамент на нескольких фрагментах рассматриваемой керамики не совпадает с таковым на найденных ранее в том же слое обломках. Битумная керамика, связанная со слоем 5, не была представлена в слое 4 ни в одном квадрате. Коллекция керамики, анализируемая в данной статье (443 фраг-

5 cм

а

5 cм

б мента), включает полнопрофильный обломок, фрагменты венчиков (70 шт.), тулова (302 шт.) и оснований (70 шт.). Минеральные добавки обнаружены в 74 % находок от числа всех фрагментов, растительные добавки – в 21,5 %. Из теста, содержавшего и органические, и минеральные примеси, сделаны 4,5 % сосудов.

Группа 1 – ангобированная, зашлифованная и окрашенная посуда . К ней относится 20,5 % всего керамического комплекса. Подавляющее большинство изделий изготовлено из теста с органическими добавками в виде измельченной соломы, что наиболее характерно для сосудов открытого типа. Доля растительных примесей (от мелких до средних растительных остатков) в горизонтах 1–14 варьирует от низкой до высокой, причем растительные добавки редко сочетаются с минеральными включениями.

В качестве минеральных добавок использовались кварц, песок и базальт. Часто фиксируются включения песка, редко – частицы кварца и базальта, видимо, они являются естественной примесью. Один обломок венчика баночного «плоскогорлого» сосуда выделяется своеобразным составом теста. В тесте керамики группы 1 встречаются включения обсидиана вместе с мелким и достаточно равномерно распределенным песком. Керамика этой группы лучше по качеству, по сравнению с керамикой других групп. Качество обработки поверхности варьирует от среднего до хорошего.

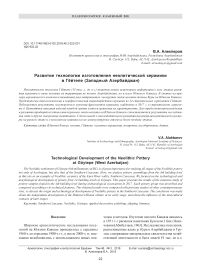

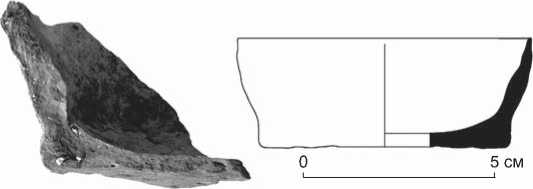

Венчики простые, некоторые выполнены из замкнутой в кольцо ленты. Почти вся по суда сделана в технике ленточного налепа, ленты высотой 2,0–2,5 см, швы между лентами хорошо просматриваются (рис. 1, в ).

У всех образцов заглаженная или шлифованная поверхность. Некоторые черепки с внутренней и внешней стороны покрыты красным ангобом (водный раствор глины) и зашлифованы (рис. 1, а ). Ангобирование внешней и внутренней поверхности производилось, вероятно, для укрепления или обеспечения водонепроницаемости, а тщательное шлифование (полировка) – для придания сосудам привлекательности [Alakbarov, 2015a]. В Гёйтепе красным ангобом с последующей шлифовкой покрывали преимущественно высоко-

5 cм

5 cм

в

г

Рис. 1. Керамика группы 1.

а – фрагмент сосуда, покрытого красным ангобом и зашлифованного; б – фрагмент венчика грубо зашлифованного «плоскогорлого» сосуда баночной формы; в – фрагмент сосуда, покрытого тонким слоем краски; г – фрагмент венчика, загнутого вовнутрь, для захватывания. Здесь и далее иллюстрации автора.

качественные чаши открытого типа, подносы и блюда. Иногда техника ангобирования без тщательной шлифовки применялась при оформлении сосудов без горловины (рис. 1, б ). Наличие в слое многочисленных лопаточек позволяет предположить, что с их помощью поверхность изделий полировали или заглаживали после сушки.

Среди 92 фрагментов 22 обломка «плоскогорлых» сосудов были покрыты тонким слоем краски или полностью «омыты» красноватым ангобом (рис. 1, в ). В результате ангобирования или «омывания» изделия становились обычно красными, вероятно, из-за присутствия охры (рис. 2). Ангобирование отмечено только на сосудах закрытого типа на внешней либо на обеих поверхностях. Большая часть окрашенных керамических изделий была изготовлена из глины с неорганическими добавками, такими как базальт или песок.

Поверхность керамических фрагментов красно- го, красно-коричневого или светло-красного цвета. Цвет черепков на изломе варьирует от желто-серого и темно-желтого до черно-серого. У многих изделий поверхность пятнистая. Например, некоторые фрагменты при ангобировании стали красными, но ввиду не стабильности температуры обжига их цвет изменился на коричневатый. В целом обжиг достаточно хорошего качества. Керамиче ские сосуды данной выборки имеют стенки малой толщины – от 0,4 до 1,2 см, диаметр горловин от 13 до 36, донышек – ок. 17 см. Они изготовлены из более тонкой формовочной массы со значительными примесями мелко нарезанной соломы, по сравнению с изделиями других групп. Венчики большинства сосудов из глины с растительными добавками (возможно, семена овальной формы) частично загнуты внутрь, предположительно для лучшего захвата сосуда одной рукой (см. рис. 1, г).

ники выбивки особенно хорошо видны в придонных частях сосудов.

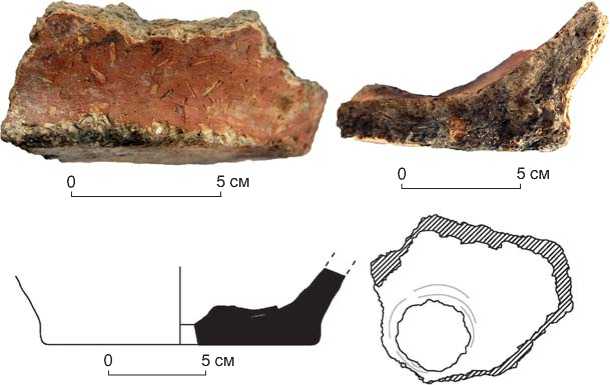

В коллекции керамики из Гёйтепе имеется необычный обломок донышка сосуда из теста с примесью мелких семян: посередине внутренней поверхности дна находится выступ – это, возможно, предмет со сломанным верхом, который, скорее всего, попал в глину до обжига (рис. 3), или просто комок глины, но не специальный налеп.

Группа 2 – неорнаментированная посуда. Включает обломки стенок, венчиков и оснований, которые составляют 62 % от всего комплекса. Тесто имеет в основном примеси мелкого, среднего и грубого неорганического материала. Бóльшая часть керамики выполнена из глины с включениями дресвы. Грубозернистые примеси состоят из обсидиана, слюды, базальта и песка. Шамот присутствует в редких случаях. Песок плотный, в основном базальтовый. В тесте некоторых фрагментов отмечены растительные, а также смешанные минеральные и растительные примеси. Растительные добавки часто оставляют крупные или мелкие отпечатки на поверхности керамики.

Цвет поверхности темно-серый, коричневый, желто-серый и темно-желтый. Пятнисто сть появилась в процессе обжига. Цвет черепков в изломе темно-желтый, серый, желтовато-серый и черно-серый. Основная часть керамики была хорошо обожжена. Внешняя поверхность подвергалась грубой или средней по качеству обработке.

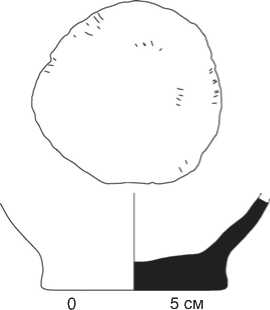

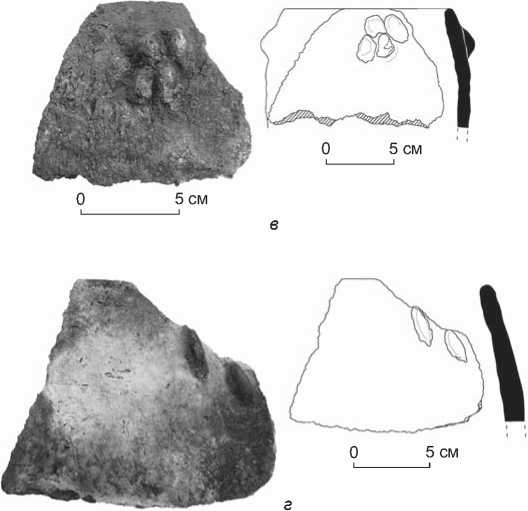

Преобладают баночные «плоскогорлые» сосуды и блюда. Диаметр венчика составляет у сосудов закрытого типа от 9 до 23 см, у сосудов открытого типа от 29 до 32 см, диаметр донышка от 8 до 20 см. Основания преимущественно дисковидной формы (рис. 4). Бóльшая часть округлых донышек имеет отпечатки плетенки (рис. 5). Такие же отпечатки прослежены

У многих сосудов закрытого типа переход к основанию выпуклый. Невысокие (с резким переходом) основания встречаются у сосудов открытого типа. Следы использования тех-

Рис. 3. Фрагмент ангобированного донышка с выступом внутри.

0 3 cм

Рис. 2. Кусочек охры красного цвета.

Рис. 4. Фрагмент донышка сосуда.

только на одном фрагменте придонной части сосуда. Возможно, некоторые основания изготавливались на неровной поверхности, например, на земле, без последующей обработки. Донышки моделировались с помощью выбивки. Стенки сосудов достаточно тонкие – от 0,6 до 1,1 см, толщина оснований от 0,4 до 1,3 см.

У «плоскогорлых» сосудов часто наблюдаются разломы на высоте нескольких сантиметров от основания (см. рис. 4). Это может означать, что при изготовлении нижней части изделий использовали форму, т.е. сначала делали донышко, а затем на нем путем наращивания лент моделировали тулово. Большинство изделий создано в технике кольцевого налепа, верхнее кольцо представляло собой венчик. Швы между кольцами видны на изломе фрагментов. Соединение между лентами было слабым, поэтому в местах соединения часто образовывались трещины.

0 5 cм

11 б

Рис. 5. Внешняя поверхность фрагмента донышка и придонной части с оттисками плетенки и его профиль ( а ), внешняя поверхность донышка с оттисками плетенки ( б ).

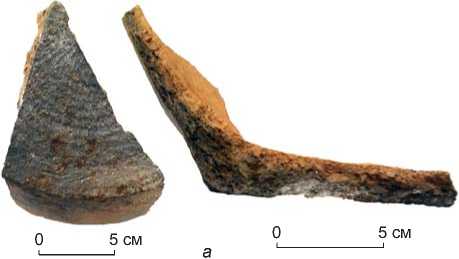

Группа 3 – посуда, заглаженная по мокрой поверхности . К ней относится 14 % фрагментов анализируемой коллекции. Во многих случаях следы такого заглаживания имеются на обеих поверхностях или только на одной. Важно отметить, что и внутренняя, и внешняя поверхность сосудов (или только одна из них) тщательно заглаживались по горизонтали и вертикали с помощью куска кожи, пока сосуд был еще мокрым (рис. 6). Тесто керамики группы 3 в отличие от таковой других групп обычно содержало только примеси дресвы в виде мелких или средних частиц базальта или песка. Один обломок свидетельствует об использовании хорошо растертой тонкой глины без примесей. Степень обработки поверхностей – от средней до грубой.

Основную часть составляют баночные «плоско-горлые» сосуды, подносы и небольшие чаши. Судя по фрагментам, придонные части были выпуклые. Один из фрагментов, относящийся к участку от венчика до основания, принадлежал сосуду, выполненному, очевидно, руками из одного комка глины (рис. 7).

5 cм

5 cм

б

Рис. 6. Фрагменты стенок сосудов, заглаженных по мокрой поверхности.

Горшки моделировали из лент шириной от 2,5 до 5,5 см; места соединения лент четко видны на изломе. На фрагментах донышек прослеживается толстый слой глины, налепленный на их поверхности.

а

Цвет поверхности сосудов – от темно-желтого и желтовато-серого до коричневого и серого – зависел, вероятно, от условий обжига; цвет излома темножелтый, желтовато-серый и серый. Обжиг хороший. Некоторые не полностью окисленные фрагменты имеют пятнистый окрас. На внутренней и внешней поверхности многих фрагментов стенок и оснований отмечен налет сажи – от сильного до слабого, что позволяет предположить использование сосудов для приготовления пищи.

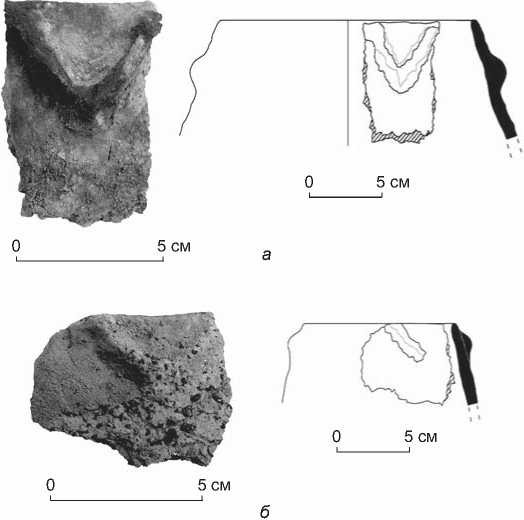

Группа 4 – посуда с налепным орнаментом. Представлена почти во всех слоях Гёйтепе. В анализируемой коллекции керамика с налепным орнаментом составляет 3 %. Она выполнена из глины более плотной, по сравнению с изделиями других групп. Бóльшая часть сосудов изготовлена из глины с минеральными добавками. Количество фрагментов из глины с растительными примесями невелико.

Преобладают изделия, сделанные из глины со значительными примесями базальта и песка. Часто наблюдаются включения в виде малых и средних обломков обсидиана. Швы между кольцами лент легко различимы практически на всех фрагментах. Кольца венчика обычно шириной ок. 1 см, а тулова – ок. 2–5 см.

Некоторые фрагменты расслаиваются, видимо, из-за многократного нагревания при эксплуатации и выглядят как результат неравномерного обжига. Поверхность керамики этой группы в основном темная (серая, желтоватосерая, темно-серая, коричневая); цвет черепков на изломе темно-желтый и серовато-желтый. Стенки изнутри и снаружи покрыты черным или темно-коричневым налетом сажи. Это позволяет предположить, что сосуды использовались в основном для приготовления пищи.

Степень обработки поверхности – от средней до грубой. Для этой группы типичны баночные «плоскогорлые» сосуды. Диаметр венчика варьирует в пределах 12–30 см.

Налепные орнаменты украшают обычно плоскогорлые сосуды. Это V-образные узоры (рис. 8, а ), косые линии (рис. 8, б ), овальные или круглые шишечки, расположенные ниже венчика. Концы овальных налепных элементов заострены или закруглены. Несколько фрагментов имеют необычное оформление. У одного около венчика, загнутого вовнутрь, для облегчения захвата прилеплена шишечка (рис. 9). Другой фрагмент украшен несколькими овальными шишечками, которые расположены горизонтально на расстоянии 0,5 см ниже венчика и 4,5 см друг от друга. Особо украшены еще три фрагмента: на первом – четыре глиняные шишечки, образующие гроздь винограда, расположены на 1,8 см ниже венчика (см. рис. 8, в ); на втором – два овальных налепа расположены один над другим, наподобие грозди, в 2 см ниже венчика (см. рис. 8, г ); на третьем – неизвестный мотив в виде косой линии, начинающейся от венчика (см. рис. 8, б ).

На многих фрагментах вокруг налепных узоров можно заметить отпечатки большого и других пальцев, оставленные в процессе изготовления.

Рис. 8. Фрагменты сосудов с налепным орнаментом.

0 5 cм

Рис. 7. Фрагмент сосуда, выполненного из одного комка глины.

5 cм

Рис. 9. Фрагмент сосуда с налепной шишечкой.

Рис. 10. Фрагменты сосудов с остатками битума.

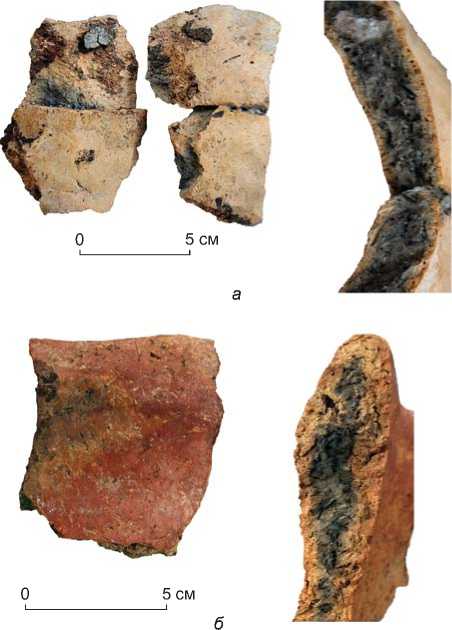

Группа 5 – посуда, окрашенная и покрытая битумом. Она немногочисленна, составляет 0,5 % от всего комплекса. На внешней поверхности имеются остатки кусочков битума, который мог использоваться как клей для заполнения трещин при повторном использовании по суды или для улучшения водонепроницаемости (рис. 10). В Гёйтепе битум, поскольку его источники находятся в непосредственной близости от стоянки, использовался во многих целях, например, для реставрации и окрашивания сосудов.

На стоянке были найдены только два небольших фрагмента венчика и стенки, относящиеся к тонкостенным сосудам этой группы. Тесто одного фрагмента включает неорганические и органические примеси: большое количество мелко нарезанных растительных материалов и несколько крупных гранул базальта, а другого – небольшие гранулы базальта. Степень обработки поверхности – от средней до тонкой.

Поверхность черепков обычно красная или темножелтая. На изломе черепок черно-серый ввиду неполного окисления. Один фрагмент слегка заполирован с обеих сторон. Венчик покрыт красной водорастворимой краской.

Сравнительный анализ

Анализируемый керамический комплекс небольшой, но его можно сравнить с коллекциями керамики других синхронных памятников Южного Кавказа. Изделия группы 4 из те ста с примесью дресвы и с налепными украшениями, относящиеся к шулаве-ри-шомутепинской культуре из бассейна Куры, сопоставимы с сосудами, содержащими примесь дресвы в формовочной массе и украшенными налепными круглыми и овальными шишечками со стоянок Шомутепе [Narimanov, 1987], Хасансу I [Museibli, Agalarzadeh, Akhundova, 2012], Шулаверис-Гора [Kiguradze, 2001], Имирис-Гора и Храмис Диди-Гора [Kiguradze, 1986], Арухло [Bastert-Lamprichs, 2012, 2017] и Акнашен [Chataigner, Badalyan, Arimura, 2014].

Полузакрытые сосуды из глины с растительными примесями, служившие, вероятно, для переноски, известны на неолитических поселениях в среднем течении Куры: Шомутепе (6 000 лет до н.э.) [Нариманов 1986, c. 118; Ахундов, 2012, табл. 138, 1 ; 177; 192, 1 ; 206, 7 ; 207], Гаргалартепеси [Narimanov, Mahmudov, 1971, p. 14; Нариманов 1986, c. 27], Ментештепе (ок. 5 800–5 650 лет до н.э.) [Lyonnet, 2017, p. 141–142]; в равнинном Карабахе: Иланлытепе [Нариманов, 1969, c. 397; 1987, с. 27, 49; Narimanov, Mahmudov, 1972, p. 14], Чалагантепе [Нариманов, 1986, c. 8]; на Миль-ской равнине: MPS 4 [Helwing, Aliyev, 2017, fig. 39], MPS 5 [D’Anna, 2017, fig. 12, внизу], MPS 18 [Ricci, 2012, fig. 178], MPS 103 [D’Anna, 2017, fig. 12, вверху].

Сходство материалов из Гёйтепе и перечисленных стоянок проявляется по таким показателям, как профиль плоских оснований, форма сосудов, текстильные оттиски на внешней стороне оснований, способ изготовления и обработки поверхности. Технология изготовления керамических сосудов (в т.ч. ленточнокольцевой налеп при формировании тулова), техника формирования донцев, использование красного ангоба с последующей шлифовкой поверхности сосуда с растительными примесями в тесте, орнаментация налепными мотивами сосудов с минеральными добавками в формовочной массе – все эти приемы находят аналогии в неолитической керамике поселения Мен-тештепе, расположенного в нескольких километрах от Гёйтепе [Lyonnet et al., 2016; Lyonnet, 2017]. Красный ангоб и шлифовка также отмечаются на неолитических памятниках Мильской равнины (MPS 4, 5, 23 и 103) [Helwing, Aliyev, 2017, p. 41; D’Anna, 2017, p. 48, fig. 10].

Отпечатки плетенки в целом не типичны для керамики Мильской равнины, но единичные случаи использования такого орнамента зафиксированы на памятниках Камильтепе и MPS 4 [D’Anna, 2017, p. 48]. Отпечатки плетенки, напоминающие орнамент на керамике из Гёйтепе, имеются на донышках двух пифосов из MPS 103 [Ibid., fig. 11]. Общие черты в изготовлении сосудов и обработке поверхности прослеживаются по находкам с Мильской равнины [D’Anna, 2012] и из Гёйтепе. Такое сходство позволяет предположить, что обитатели Гёйтепе имели близкие связи с жителями вышеперечисленных синхронных поселений.

Заключение

Гёйтепе – одно из немногих поселений, полностью отражающих процессы развития керамики раннего неолита, поэтому оно очень важно для понимания этого периода на Южном Кавказе. Керамика из слоя 4 Гёйтепе изготовлена из глины с минеральными и растительными включениями. Находки различаются по форме, но практически сходны по технологии изготовления. По сравнению с керамикой из верхних слоев (ок. 5 500–5 450 лет до н.э.), найденной в предыдущие годы, керамика из строительного слоя 4 сделана из сырья с большим содержанием неорганических добавок. Преобладающая часть сосудов изготовлена с помощью техники ленточного налепа при формировании стенок и техники выбивки при моделировании донышек. Небольшие сосуды лепили руками из целого куска глины.

Керамические изделия, по-видимому, обжигались на открытом огне в окислительной среде, причем обжиг часто был неравномерным. Венчики в коллекции этого слоя простые: закругленные и утонченные.

Анализ следов использования (наличие или отсутствие сажи на внутренней и внешней поверхности) и форм показал, что группу 1 составляет столовая (небольшие чаши для еды и питья) и хозяйственная (закрытые сосуды для хранения и открытые – кухонные) посуда. Хозяйственная и кухонная посуда (сосуды баночной формы для приготовления пищи) представлена в группах 2 и 3. Баночные «плоскогорлые» сосуды использовались преимущественно для приго- товления пищи: на их поверхности была сажа. Только один фрагмент такого сосуда не имел следов сажи. Ввиду малочисленности образцов назначение посуды группы 5 определить трудно.

В Гёйтепе распространены сосуды с характерными для шулавери-шомутепинской культуры оттисками плетенки на поверхности донышек. Однако подобные отпечатки не встречаются на более раннем неолитическом памятнике Ментеш, датированном ок. 5 800– 5 650 лет до н.э. [Lyonnet, 2017, p. 141]. Это, вероятно, объясняется тем, что памятник относится к раннему периоду шулавери-шомутепинской культуры, когда не было традиции использования плетеных ковриков в качестве прокладок. В публикациях, посвященных памятнику Ментеш, указывается, что сосуды группы 1 по форме и примесям в тесте отличаются от изделий шулавери-шомутепинской культуры. В середине XX в. исследователи включали примеси мелкорублен-ной соломы и семян в один класс («растительные»). Примеси семян отмечены в формовочной массе изделий группы 1 из слоя 4 поселения Гёйтепе, которое находится в нескольких километрах от поселения Мен-теш. Некоторые закрытые сосуды, описанные выше, встречаются в Гёйтепе и Шомутепе [Ахундов, 2012, p. 142, рис. 138, 1 ; 177; 192, 1 ; 206, 7 ; 207].

Проведенный анализ выявил некоторые специфические признаки керамики из строительного горизонта 4 Гёйтепе. Почти вся керамика из неолитических поселений в бассейне Куры имеет общие черты и относится к шулавери-шомутепинской культуре. На ранней стадии культура развивалась самостоятельно, а на последующих – под влиянием связей, установившихся между ее носителями и представителями юговосточных культур равнинного Карабаха.

Автор выражает особую признательность д-ру Фархаду Гулиеву, руководителю археологической экспедиции в Гёйтепе, за поддержку и создание условий для работы с керамикой на памятнике в полевой лаборатории. Автор также благодарен проф. Мехмету Оздогану из Университета Стамбула за консультации, касающиеся неизвестных керамических форм. Автор признателен д-ру Джулио Па-лумби и д-ру Сейджи Кадоваки за консультации и редактирование этой статьи.

Список литературы Развитие технологии изготовления неолитической керамики в Гёйтепе (Западный Азербайджан)

- Абибуллаев О. А. Некоторые итоги изучения холма Кул Тепе // СА. - 1963. - № 3. - С. 157-167.

- Ахундов Т.И. У истоков Кавказской цивилизации. Неолит Азербайджана. - Баку: Ин-т археологии и этнографии НАНА, 2012. - Кн. 1: Шомутепе. - 386 с.

- Гулиев Ф. Некоторые вопросы эпохи неолита Южного Кавказа // Материалы Междунар. конф. «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». - Тбилиси, 2010. -С. 130-131.

- Джавахишвили А., Джапаридзе О. Отчет Квемо-Карт-лийской археологической экспедиции (1969-1971 гг.). -Tbilisi: Metsienereba, 1975. - 216 с.

- Нариманов И. Г. Раскопки энеолитического поселения Иланлитепе // Археологические открытия 1968 года. - М.: Наука, 1969. - С. 396-397.