Развитие внутренней системы менеджмента качества образовательной деятельности в вузе: процессно-критериальная технология

Автор: Воробьева Александра Андреевна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Большие вызовы

Статья в выпуске: 11, 2019 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются основные принципы применения процессной и критериальной технологий в управлении качеством применительно к организациям высшего образования. Приведена характеристика методологии описания процессов на основе метода IDEF0. Даны примеры использования этого метода для выделения, описания и построения карт процессов образовательной деятельности вуза. Описаны методы выделения критериев оценки эффективности процесса, включая общую методологию их разработки на примере действующей в Российском университете дружбы народов с 2006 года системы менеджмента качества.

Оценка качества, высшее образование, повышение качества, образовательные стандарты

Короткий адрес: https://sciup.org/148321159

IDR: 148321159 | УДК: 37.016:811 | DOI: 10.25586/RNU.HET.19.11.P.02

Текст научной статьи Развитие внутренней системы менеджмента качества образовательной деятельности в вузе: процессно-критериальная технология

рианты построения систем менеджмента качества отсутствуют. Приходится также учитывать противоречия в подходах к этой проблеме. Как мы знаем, разные организации по-разному оценивают значимость или вес различных показателей качества работы вузов.

Управление качеством: ключевые позиции и подходы Качество – наиболее существенная характеристика любого объекта, однако само определение этого понятия в конкретных ситуациях учитывается неоправданно редко.

В широком смысле качество обычно определяют как степень соответствия совокупности присущих объекту характеристик тем или иным природным или искусственным свойствам, придающим ему определенность, а также требованиям, плановым значениям и/или ожиданиям. Применительно к образованию эти параметры могут быть установлены или определены руководящими и контрольнонадзорными органами (например, такого рода параметры отражены в федеральных государственных образовательных стандартах), вузами, имеющими право на разработку собственных образовательных стандартов, но также и другими стейкхолдерами: поступающими в вузы, студентами, работодателями, органами власти, иностранными партнерами, практически любыми лицами, с которыми высшее учебное заведение взаимодействует. Последняя позиция определения стандартов качества довольно часто не учитывается вузами и другими организациями, что, в частности, не позволяет системно улучшать образовательные программы с учетом новых потребностей студентов, выпускников и работодателей.

Управление качеством подразумевает управленческую деятельность, которая охватывает весь жизненный цикл продукции, системно обеспечивает стратегические и оперативные процессы повышения ее качества и функционирования самой системы управления качеством. В эту деятельность обычно включают разработку политики и целей в области качества, планирование качества, управление качеством, обеспечение и улучшение качества. Управление качеством производится на системной основе, которая часто обозначается как система менеджмента качества.

В рамках менеджмента качества используются процессная и критериальная технологии, позволяющие, с одной стороны, моделировать процессы, и оценивать их результативность – с другой [2]. При оценке качества деятельности — соответствия достигнутых результатов деятельности стандартам, установленным плановым значениям, а также ожиданиям заинтересованных сторон — предполагается либо соответствие указанным параметрам, либо установление допустимых отклонений. Стоит отметить, что определение значимых для вуза требований и ожиданий также является частью менеджмента качества. Так, высшее учебное заведение вполне может решить, что требования федеральных государственных образовательных стандартов не являются значимыми, и продолжит оказывать образовательные услуги без государственной аккредитации.

В управлении качеством выделяются различные модели, в том числе всеобщее управление качеством: Total Quality Management (TQM) — стратегия управления, нацеленная на повышение качества всех организационных процессов [6], и модель Европейского фонда управления качеством (EFQM Excellence Model) [4].

В управлении качеством выделяются и другие модели, однако они все объединены общим признаком – модели рассматривают управление качеством через единство процессов и критериев. Необходимо отметить, что традиционные модели управления качеством в первую очередь ориентированы на компании, занятые непосредственно в производстве товаров, например крупные заводы, в связи с чем прямой перенос этих моделей на систему образования часто приво- дит к излишней фокусировке руководства вузов и некоторых других стейкхолдеров на количественных показателях без учета особенностей высшего образования и качественных параметров образовательной деятельности. Этот аспект системы менеджмента качества требует дополнительной проработки при создании внутренней системы управления качеством вуза и должен быть отражен как при построении процессов, так и при формировании критериев их оценки.

Процессная и критериальная технологии в управлении качеством

Процессная технология позволяет повышать качество деятельности в целом на основании анализа и улучшения каждого рабочего процесса. Эта технология состоит из декомпозиции процессов деятельности на серию взаимосвязанных подпроцессов (детализированных процессов), выявления основных факторов влияния на эти процессы (инструментов), определения их функциональности и собственно действий по повышению эффективности процессов посредством улучшения функционирования инструментов. Процессная технология предполагает использование, как правило, описательных (нечисловых) методик мониторинга и управления. Процессы могут быть описаны на нескольких уровнях детализации.

Для процесса можно выделить четыре основных компонента :

– вход (поступающие вводные, которые будут преобразованы в рамках процесса);

– выход (полученный в ходе процесса результат);

– управляющие/контролирую-щие элементы (традиционно: нормативные документы, требования, стандарты, планы-графики и др., регламентирующие протекание процессов; однако здесь, на наш взгляд, также возможно выделение структур и отдельных лиц, ответственных за протекание процессов);

– инструменты/механизмы (ресурсы, механизмы, элементы инфраструктуры, затраты, отдельные подразделения и исполнители, необходимые для регулирования процесса).

При этом выходы одного процесса могут быть входами, управляющими элементами или механизмами для другого.

Критериальная технология служит для количественной оценки качества. Суть этой технологии состоит в выделении численно определяемых критериев и показателей качества, мониторинге их значений, обоснованном установлении плановых значений (индикаторов) для этих показателей и принятии системных мер по их достижению. Критерии и соответствующие им индикаторы могут быть выделены для любого компонента процесса и отслежены на всех этапах контроля (предварительном, текущем, заключительном). Численные значения индикаторов могут быть определены на основе требований и стандартов, установленных организацией в соответствии с ее целями и возможностями, а также на основе обратной связи, полученной от потребителей и иных стейкхолдеров.

Таким образом, процессно-критериальная технология управления качеством позволяет описать рабочие процессы организации на необходимом уровне детализации, параллельно квантифицируя их параметры, в том числе с указанием предпочтительной динамики этих параметров на заданных временных отрезках. Ее применение особенно полезно в случае, если в деятельности организации соседствуют различные варианты принятия решений и развития событий. Назовем некоторые распространенные ситуации.

-

1. Дублирование функционала несколькими службами (и появление нескольких противоречащих результатов работы) или же появление terra nullius — участков работы, не закрепленных ни за одним

-

2. Использование критериев оценки деятельности, которые носят относительно хаотичный и ситуативный характер, при этом часто композитные критерии противоречат или даже взаимоисключают друг друга (например, требования к цитируемости, числу публикаций и численности штата).

-

3. Раздельное планирование и последующее недостижение показателей или снижение качества в связи с нарушением критериев качества «входов» других процессов (например, прием слабых абитуриентов для достижения показателя дохода от приема и дальнейшие дополнительные затраты времени преподавателей на работу с отстающими).

-

4. Постоянные изменения требований (управляющих элементов) процессов не учтены в деятельности, так как изначально они не были отмечены как значимые для процесса.

-

5. Механизмы управления процессами не предусмотрены в нормативных документах и регламентах работы, что затрудняет понимание возможностей регулирования процессов и делает их неуправляемыми.

-

6. Выходы процессов слабо документированы, что не позволяет оценить результативность, эффективность и значимость процесса в рамках всей деятельности.

-

7. Развитие вуза создает новые задачи, процессы и критерии результативности для выполнения которых не описываются вовремя, что приводит к применению классического эмпирического метода проб и ошибок, требующего б о льших затрат ресурсов, чем методичная предварительная проработка, описание и документирование процессов.

-

8. Прием на работу новых сотрудников или перевод на более высокие должности имеющихся

подразделением или сотрудником, назначение ответственных за такие участки оперативным решением, которое в дальнейшем не пересматривается.

сотрудников без обеспечения их деятельности внятными и подробными описаниями процессов (а не только должностной инструкцией).

Описание процессов: методология IDEF

Для описания процессов, а также последующего развития системы менеджмента качества в части документирования, информатизации и некоторых иных аспектов возможно применение систем моделирования. Одной из наиболее распространенных методологий здесь является IDEF семейства ICAM (Integrated Computer-Aided Manufacturing), которая позволяет отображать и анализировать модели деятельности широкого спектра сложных систем в различных разрезах. Широта и глубина обследования процессов в системе определяется самим разработчиком, что позволяет не перегружать создаваемую модель излишними данными.

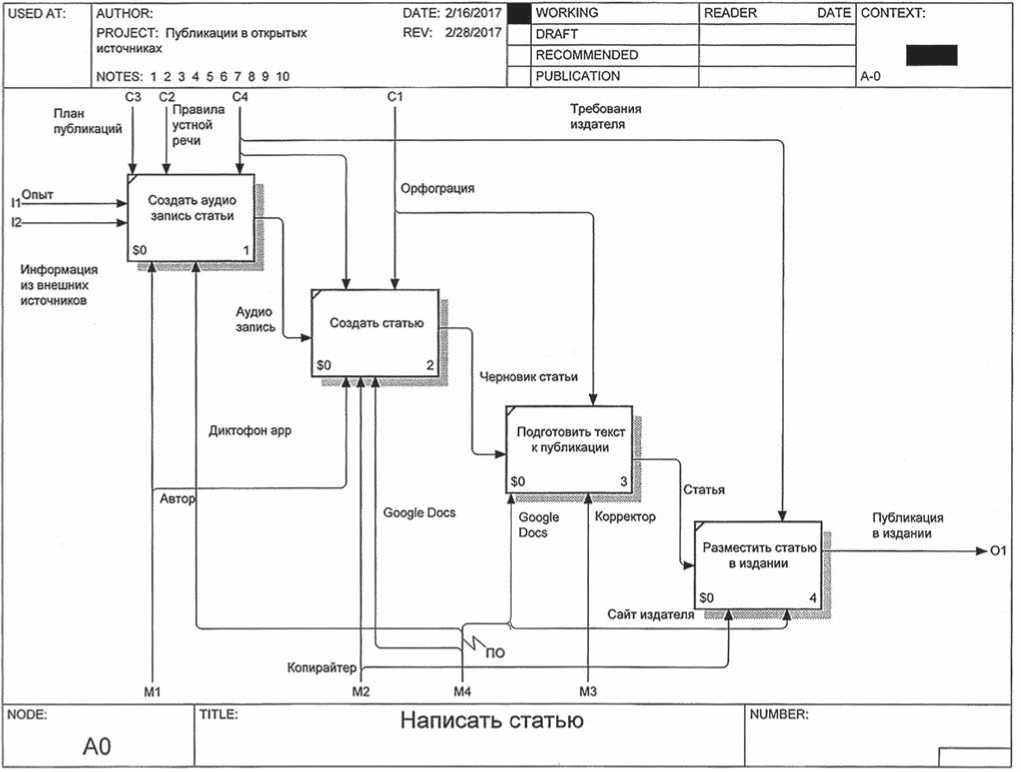

Наиболее подходящими для вуза, на наш взгляд, являются методы функционального моделирования и графического отображения процессов (IDEF0), моделирования информационных потоков внутри системы (IDEF1Х), методология документирования процессов, происходящих в системе (IDEF3), напоминающая метод моделирования Workflow. Наиболее интересным в рамках данной статьи является метод IDEF0 (рис. 1). При этом, как было отмечено ранее, вузовская среда значительно отличается от производства того типа, для которого разрабатывались методы IDEF, поэтому полное следование всем требованиям этого стандарта и языка моделирования излишне. В связи с этим в рамках данной статьи мы используем IDEF0-подобные схемы, основная задача которых состоит в том, чтобы показать процессы с учетом всех их элементов, тогда как соблюдение требований к оформлению имеет менее высокий приоритет.

Использование процессно-критериальной технологии в реальной практике

Тему практического использования процессно-критериальной технологии менеджмента каче-

Рис. 1. Пример использования метода IDEF0 для описания процесса написания статьи. Входы процесса обозначаются стрелкой, входящей в левую сторону блока-функции, выходы – стрелкой, выходящей из правой стороны блока-функции, управляющие элементы и механизмы входят в верхнюю и нижнюю стороны (соответственно) блока-функции

ность отдельных функциональных служб, а критерии качества включены в программы стратегического развития. Однако мы полагаем, что эти документы также могут считаться частью системы менеджмента качества. Это определяется тем, что на качество образования влияют не только такие явные показатели, как качественный состав преподавателей, уровень основных образовательных программ и др., но и такие, казалось бы, не связанные с учебным процессом позиции, как чистота территории, качество мебели, четкость работы бухгалтерии и пр.

В университете, где обучаются студенты более чем из 150 стран, система менеджмента качества особенно нужна. Но именно создать ее труднее всего

ства мы рассмотрим на примере Российского университета дружбы народов.

Система управления качеством нашего университета была впервые описана в Положении о назначении, целях, структуре и функциях системы качества РУДН, утвержденном в 2006 году. Этот документ характеризует преимущественно образовательный процесс, другие процессы были описаны только в связанных с ним частях.

В 2011 году в соответствии с изменениями в требованиях, предъявляемых Министерством образования и науки (ныне Министерство науки и высшего образования), было утверждено Руководство по качеству системы качества обучения Российского университета дружбы народов, составленное на основе шаблона, разработанного в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» и рекомендованного для использования всеми вузами России. В 2012 году была утверждена новая, ныне действующая редакция этого документа.

Система качества обучения РУДН сертифицирована международными, отечественными и зарубежными организациями. В частности, в 2011 году такими авторитетными международными агентствами, как Французская ассоциация по стандартизации (AFNOR Certification) и Международная сеть сертификации (IQNet СКО), она была сертифицирована как соответствующая требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. А в рамках сертификации ГОСТ Р было подтверждено ее соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

В 2013 году была введена в действие методика и соответствующая методическая инструкция по использованию системы качества дополнительного образования и утверждены критерии оценки качества реализуемых программ. В 2018 году сертифицирована система менеджмента качества научноисследовательских и опытно-конструкторских работ. Таким образом, в настоящее время в РУДН действует система управления качеством обучения как по программам высшего, так и дополнительного образования, а также в области научной деятельности.

Конечно, не все сферы деятельности нашего университета отражены в действующих документах, посвященных непосредственно менеджменту качества. Многие процессы описаны в нормативных актах, регламентирующих деятель-

Выделение процессов в рамках управления качеством

Для выделения процессов и их детализации необходимо обозначить ключевые виды деятельности и описать их как процессы «нулевого» уровня.

Например, в РУДН можно выделить несколько ключевых традиционных видов деятельности: учебную, научную, воспитательную, международную, экономическую, хозяйственную, административную (эти виды деятельности в той или иной степени характерны для любого вуза). В настоящее время отдельно выделяется деятельность по участию в национальных проектах, а также по повышению известности РУДН в мировом пространстве (участие в рейтингах относится к обоим указанным видам деятельности).

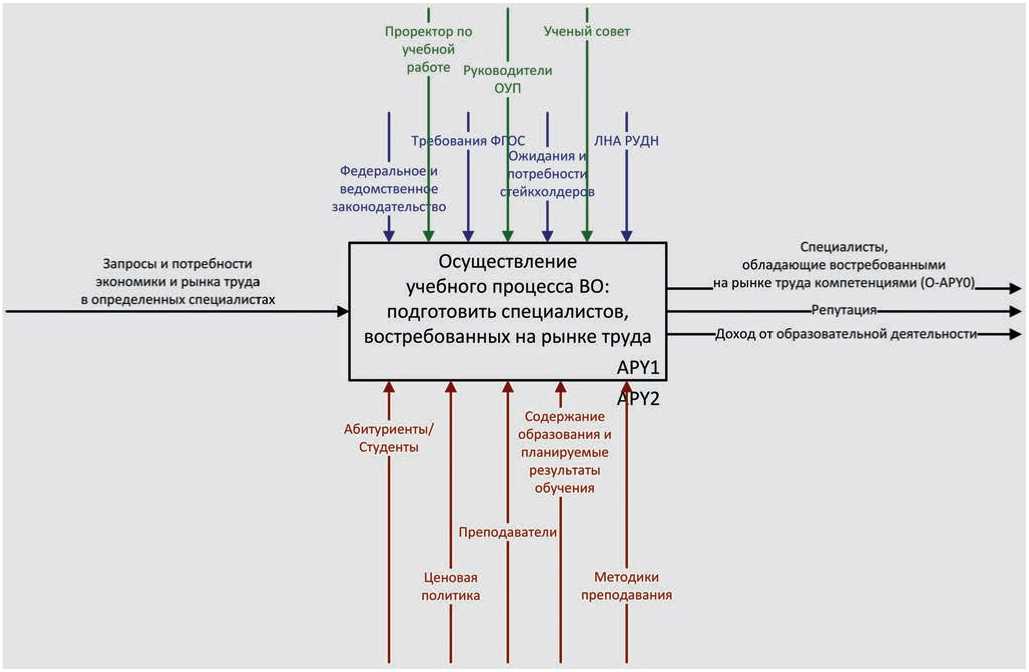

Внутри видов деятельности могут быть выделены процессы первого уровня, которые отражают их наиболее общие аспекты. Чаще всего такие процессы находятся в зонах ответственности проректоров вуза. Также можно отметить, что некоторые процессы относятся к одному виду деятельности, но ввиду их объема и/или значимости они находятся в ведении нескольких проректоров. Также существуют процессы, которые можно считать процессами высокого уровня, но ответственность за их протекание лежит

Рис. 2. Пример процесса первого уровня «Осуществление учебного процесса ВО».

Примечание: ВО – высшее образование; ЛНА – локальные нормативные акты; ОУП – основные учебные подразделения

не на проректорах, а на других сотрудниках, подчиняющихся непосредственно ректору (деканы, главный юрисконсульт, главный бухгалтер и др.).

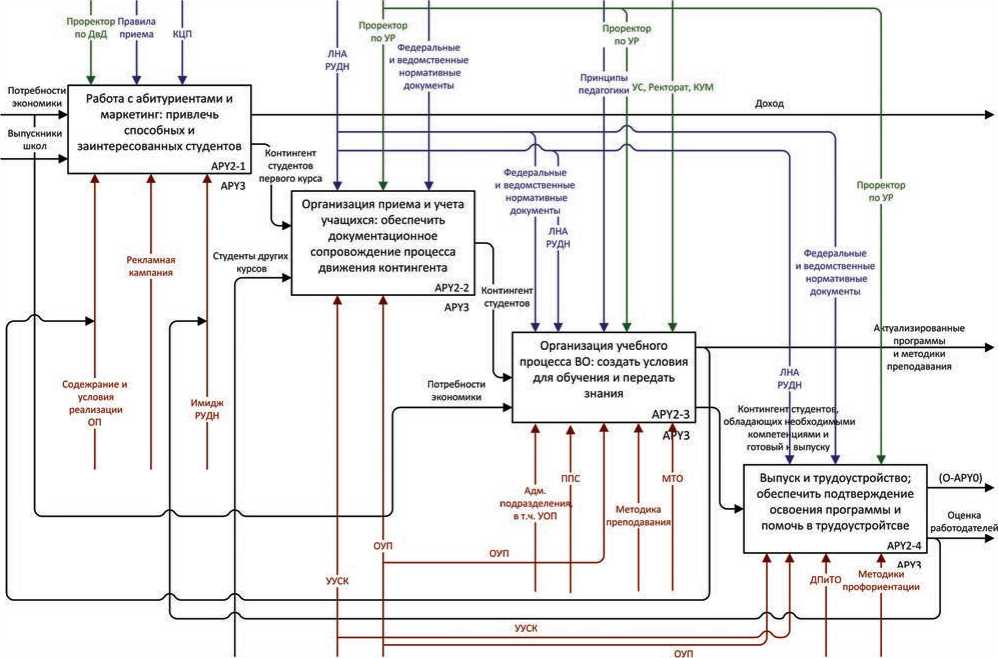

После того, как обозначены процессы первого уровня, работа в рамках метода IDEF0 позволяет описать процессы следующих уровней. Для этого каждая функция «раскладывается» на составляющие ее подпроцессы.

В Российском университете дружбы народов можно выделить около 15 процессов первого уровня, около 40 процессов второго уровня, более 90 процессов третьего уровня. Дальнейшая детализация приводит к увеличению числа процессов минимум в два раза после каждой итерации, то есть на четвертом уровне детализации будет выделено около 180–190 процессов, на пятом – около 350–380 процессов. Мы полагаем, что для большинства многопрофильных вузов число процессов будет при- мерно соответствовать приведенным значениям.

Стоит отметить, что на низких уровнях детализации процессы приобретают все более и более предметный характер и начинают описывать конкретные процедуры, чаще всего не требующие вовлечения сотрудников других подразделений, кроме подразделения, непосредственно реализующего процедуру (за исключением «входа» процессов). Представляется, что в рамках развития системы управления качеством целесообразно придерживаться идеи о том, что все процессы должны быть описаны на всех уровнях детализации вплоть до пятого, а процедуры этого уровня должны быть документированы в виде подробных инструкций (желателен переход к IDEF3-подобным диаграммам).

В рамках выделения процессов более низких уровней их число увеличивается фактически экспоненциально, что приводит к необходи- мости формирования четких карт процессов, оформленных в соответствии с определенной методологией. Как было указано, одной из наиболее распространенных методологий является IDEF, в частности IDEF0. На рис. 2 и 3 приведены примеры карт процессов первого и второго уровней, выделяемых в рамках образовательной деятельности (для наглядности различные элементы процесса обозначены разными цветами, в «классическом» варианте IDEF0 используется только черный цвет).

Как видно из рис. 2 и 3, даже на первом уровне детализации у каждого процесса выделяется значительное число элементов. При определении критериев результативности этого процесса целесообразно определить их для каждого элемента.

Например, процесс APY1 (рис. 2) зависит от тех потребностей, которые существуют в экономике и на рынке труда относительно спе-

NODE: APY1 [TITLE: Обеспечение учебного процесса BO InO.: 2

Рис. 3. Пример процесса второго уровня «Обеспечение учебного процесса ВО».

Примечание: ВО – высшее образование; КЦП – контрольные цифры приема; ЛНА – локальные нормативные акты; УУСК – Управление учета студенческих кадров

циалистов с высшим образованием (вход процесса), поэтому можно сделать вывод о том, что качество процесса будет определяться нашими возможностями по своевременному и достаточно полному анализу этих потребностей. Это позволяет выделить первые критерии оценки всего процесса:

– своевременность проведения анализа потребностей — анализ завершен к установленному сроку (да/нет);

– полнота проведения анализа потребностей — анализ проведен по всем параметрам (да/нет).

Сам анализ должен при этом быть указан как элемент процессов низших уровней.

Выход процесса предполагает выпуск специалистов определенного уровня. Здесь можно выделить как минимум следующие критерии оценки:

– доля специалистов, окончивших обучение по образовательной программе от общего числа поступивших;

– доля студентов, отчисленных за академическую неуспеваемость;

– средний балл диплома выпускников программы;

– доля выпускников, имеющих диплом с отличием;

– субъективная оценка выпускниками освоения ими программы (получение этих данных — отдельный процесс проведения опроса удовлетворенности);

– доля выпускников, трудоустроенных в течение полугода, года после окончания вуза;

– доля выпускников, трудоустроенных по специальности;

– число партнеров-работодателей;

– доход от осуществления образовательной деятельности.

Управляющие элементы процесса в основном представлены нормативными документами различного уровня, а также ожиданиями стейкхолдеров: абитуриентов, их родителей, организаций, направляющих студентов на целевое обучение. Здесь можно выделить следующие критерии оценки процесса:

– соответствие условий реализации учебного процесса нормативным требованиям;

– соответствие условий реализации учебного процесса ожиданиям стейкхолдеров;

– соответствие планируемых/ заявленных результатов обучения нормативным требованиям;

– соответствие планируемых/ заявленных результатов обучения ожиданиям стейкхолдеров.

Данные критерии могут быть измерены дискретно или как степень соответствия в процентах.

Механизмы представлены основными компонентами, необходимыми для учебного процесса: наличием лиц, которые передают знание; лиц, которые его осваивают; программ, по которым идет этот процесс; материальных и информационных ре- сурсов, делающих процесс возможным. Соответственно, каждый механизм имеет свои критерии оценки. Здесь приведены только наиболее общие группы критериев, так как оценка этих элементов процесса является одной из наиболее детализированных и требует сбора значительного объема данных. В число этих групп критериев входят:

– оценка качества абитуриентов (например, средний балл вступительных испытаний, доля победителей олимпиад и т.п.);

– оценка качественного состава студентов (например, средний балл по итогам сессии, доля отстающих);

– оценка качественного состава преподавателей (например, доля преподавателей с учеными степенями и званиями, средний возраст, наличие публикаций);

– оценка качества ресурсов (например, книгообеспеченность, качество материально-технического обеспечения и т.п.);

– оценка качества программ (для этого могут быть использованы аккредитационные требования Рособрнадзора).

Таким образом, уже на первом уровне выделены как минимум 20 критериев оценки процесса, которые в дальнейшем распределяются по подпроцессам для обеспечения каждого критерия соответствующей методикой сбора данных и расчета значений показателей. Отдельным вопросом является установление допустимых значений для большинства критериев. Также часть критериев является композитной, например, доля преподавателей с учеными степенями и званиями и их средний возраст оцениваются на уровне всей программы, но требуют оценки и на уровне отдельного преподавателя в соотношении с другими сотрудниками, в том числе в разрезе «возраст + степень + должность». Оценка критериев производится на этапах предварительного, текущего и итогового контроля протекания процесса в соответствии с особенностями самого критерия.

Как видно из приведенного примера, комплексная оценка качества деятельности вуза невозможна без создания системы показателей качества для каждого процесса хотя бы на первом уровне детализации. Однако необходимо особо подчеркнуть, что с учетом объема данных критическим условием работы этой системы является наличие баз актуальных, полных и точных данных, связанных в единую информационную систему. К сожалению, в настоящее время на рынке отсутствует готовое решение для этой задачи.

Практический опыт нашего университета показывает, что применение процессно-критериальной технологии в управлении качеством позволяет добиться осязаемых результатов.

-

1. Оптимизировать взаимодействие между службами, задействованными в смежных процессах низких уровней или аналогичных процессах высоких уровней.

-

2. Сократить число зон раздельного планирования и перейти к комплексной системе планирования результатов деятельности.

-

3. Избежать дублирования функций, отсутствия ответственных за исполнение функций, передачи функций «некорректному» подразделению.

-

4. Описать критерии оценки качества не только выходов и входов процессов на высоком уровне, но и управляющих элементов и механизмов, а также всех элементов процесса на низких уровнях.

-

5. На основе мониторинга оптимизированных критериев оценки качества выстроить деятельность для достижения максимального уровня соответствия установленным значениям показателей.

-

6. На основе непрерывного анализа реализации процессов разрабатывать способы их оптимизации с учетом изменений элементов.

-

7. Организовать документирование процессов в понятной для исполнителей форме.

-

8. Создать когерентные информационные базы для сбора больших объемов данных о результатах деятельности и модели данных для их

-

9. Оптимизировать вопросы, связанные с анализом рисков и риск-менеджментом в целом.

ГЛАВНОЕ – КАЧЕСТВО автоматизированного представления в формах, удобных для анализа.

Заключение

Вопрос оценки качества образования все еще остается открытым, так как в обществе не существует единого понимания требований и стандартов, которым оно должно отвечать. При этом ожидания заинтересованных сторон часто кардинально разнятся и меняются в процессе получения образования, некоторые стандарты устаревают, возникают новые, подчас непредсказуемые обстоятельства и потребности.

Построение системы менеджмента качества вуза на основе принципов научности, интеграции критериальной и процессной технологий, а также обеспечения возможности сбора данных по нормализованным показателям позволяет создать целостную модель качества, которая не только является эффективным инструментом для измерения показателей, но позволяет эффективно и грамотно совершенствовать сами процессы деятельности образовательной организации [2].

Отметим, что в грамотно выстроенной системе менеджмента качества заложен потенциал для совершенствования самой системы, что способствует постоянной актуализации и непрерывному движению к совершенству. Практический опыт РУДН показывает, что система качества, построенная на указанных принципах, работает не один год и постепенно интегрирует все процессы деятельности вуза, обеспечивая системность управления организацией без чрезмерной централизации управления, а также позволяет сравнительно легко внедрять новые процессы и организационные структуры, повышая гибкость организации и ее конкурентоспособность на рынке образовательных услуг.

В будущем академическому сообществу следует выработать единое понимание системы менеджмента качества в образовании, а также выделить основные параметры для количественных измерений эффективности деятельности вузов. Учитывая, что в рамках Болонского процесса все данные отчетов вузов о само-обследовании должны быть опубликованы, например, размещены в сети Интернет в свободном доступе, наличие единой системы количественных индикаторов эффективности вуза, а также системы их нормализации позволит в меньшей степени опираться на системы рейтингования вузов с привлечением сторонних коммерческих организаций (рейтинговых агентств) и осуществлять этот процесс самостоятельно внутри образовательного сообщества, возможно, под эгидой Европейской ассоциации университетов.

Список литературы Развитие внутренней системы менеджмента качества образовательной деятельности в вузе: процессно-критериальная технология

- Дмитриев В.Я., Борисова Т.А. Особенности применения стандарта ГОСТ Р ИСО для построения систем менеджмента качества образовательных услуг // Экономика и управление. 2017. № 6. С. 47-54.

- Дрондин А.Л. Независимая оценка качества высшего образования как научная проблема и практическая задача // Высшее образование сегодня. 2019. № 3. С. 17-23.

- Köhler T., Landis R.S., Cortina J.M. From the Editors: Establishing Methodological Rigor in Quantitative Management Learning and Education Research: The Role of Design, Statistical Methods, and Reporting Standards // Academy of Management Learning & Education. 2017. Т. 16, № 2. Р. 173-192.

- Laurett R., Mendes L. EFQM model's application in the context of higher education: A systematic review of the literature and agenda for future research // International Journal of Quality & Reliability Management. 2019. Т. 36, № 2. Р. 257-285.

- QS World University Rankings - Methodology. URL: https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology (дата обращения: 18.08.2019).

- Sallis E. Total quality management in education. Routledge, 2014.

- Westerheijden D.F., Federkeil G. U-Multirank: a European multidimensional transparency tool in higher education // Internationalisation of Higher Education. 2018. № 4. Р. 77-96.

- Witte J.K. Change of degrees and degrees of change: Comparing adaptations of European higher education systems in the context of the Bologna process. - CHEPS, Center for Higher Education Policy Studies, 2006.

- World University Rankings 2019: methodology. URL: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology-world-university-rankings-2019 (дата обращения: 18.08.2019).