Развитие земледелия в колхозах Калмыцкой автономной области в первой половине 1930-х гг.

Автор: Шиханов Н.А.

Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik

Рубрика: Российская государственность

Статья в выпуске: 3 (85), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье на основании ранее неизвестных делопроизводственных документов Национального архива Республики Калмыкия анализируется развитие земледелия в колхозах Калмыцкой автономной области в первой половине 1930-х гг. Был проведен анализ статистических данных, связанных с посевами сельскохозяйственных культур в пяти улусах и городе Элиста с пригородными селами, в том числе их урожайности, которая оказалась значительно ниже дореволюционных показателей. В это время активно развивались совхозы, которые к 1935 году стали важным элементом региональной экономики. Тем не менее, лидерами в области земледелия на всем протяжении исследуемого периода оставались колхозы Калмыкии. Однако единоличники не утратили своей значимости и даже увеличили свою долю в общем объеме сельскохозяйственного производства к середине 1930-х годов. Увеличение посевных площадей и внедрение новых культур, таких как выращивание хлопка и сои, способствовали развитию сельского хозяйства и стремлению региона к самообеспечению. В статье акцентируется внимание на том, что большая часть продукции, созданной в колхозах, была предназначена для использования внутри региона, его жителями и экономикой. Лишь небольшая доля продукции имела товарный вид и отправлялась за пределы Калмыкии. Исследование выявляет процессы, характерные для сельскохозяйственного сектора страны в целом. Таким образом, статья подчеркивает сложные и противоречивые процессы, происходившие в аграрном секторе Калмыкии в период коллективизации, и их влияние на урожайность и эффективность земледелия.

Калмыцкая автономная область, коллективизация, посевные площади, колхозы, совхозы, единоличники, сельскохозяйственные культуры

Короткий адрес: https://sciup.org/149149212

IDR: 149149212 | DOI: 10.54770/20729286-2025-3-93

Текст научной статьи Развитие земледелия в колхозах Калмыцкой автономной области в первой половине 1930-х гг.

Одним из наиболее ключевых процессов сталинской модернизации было проведение сплошной коллективизации в сельском хозяйстве. При этом особое внимание руководства страны в этом процессе было сконцентрировано на зернопроизводящих районах, поскольку хлеб занимал важное место в структуре экспорта. Именно поэтому регионы, поставляющие значительные объемы товарного хлеба, подверглись наибольшему давлению со стороны государства и пострадали во время голода 1932–1933 гг.1. В регионах, ориентированных на развитие иных отраслей сельского хозяйства, ситуация могла отличаться заметно, в том числе и в области земледелия. В данной статье мы рассмотрим специфику развития земледелия в 1-й пол. 1930-х гг. в колхозах региона животноводческой направленности на примере Калмыцкой автономной области.

В этом регионе коренное население издавна традиционно занималось скотоводством, причем пастбищным (экстенсивным), и вело кочевой образ жизни. Со 2-й трети XIX в. в Калмыцкую степь стали переселяться крестьяне, которые начали распространять в регионе земледелие, однако и у них животноводство играло важную роль2. С 1920 г., после окончательного установления Советской власти и создания Калмыцкой автономной области в регионе был взят курс на диверсификацию и интенсификацию сельского хозяйства, в том числе за счет активного внедрения земледелия среди кочевников, которых стремились перевести на оседлый образ жизни.

Основной источниковой базой данной статьи послужила делопроизводственная документация, отложившаяся в фондах Национального архива Республики Калмыкии: переписка, постановления, протоколы обследований и перспективные планы развития земледелия в Калмыкии. Многие из этих документов вводятся в научный оборот впервые. Использование широкого круга этих источников позволило раскрыть изучаемый вопрос и проследить его развитие в динамике на всем протяжении исследуемого периода. При проведении анализа использовались также из данных из работ, освещающих развитие сельского хозяйства Калмыцкой автономной области в конце 1920-х – 1-й пол. 1930-х гг.3.

В зависимости от климатических условий, рельефа местности, почвенного и растительного покрова, в области можно выделить следующие сельскохозяйственные макрорайоны:

-

1. Западная часть (на левом берегу Маныча) — зона черноземных и темно-каштановых почв, где ведущей отраслью хозяйства было зерновое земледелие.

-

2. Район Ергеней, Приманыческая терраса и Приманыческая долина — зона каштановых почв, где преобладающей отраслью было животноводство, главным образом разведение крупного рогатого скота и мериносовых овец с подсобным земледелием.

-

3. Центральная часть области, так называемая низменная степь — район экстенсивного скотоводства мясного направления (крупный рогатый скот и овцы), где земледелие было развито слабо.

-

4. Приволжская часть, в которой было большое количество смешанных хозяйств (рыболовецких, земледельческих, скотоводческих). Земледелие велось главным образом на ильменных (аллювиальных) и бурых почвах, причем среди культур значительное место занимали бахчи и хлопок. Скотоводство было преимущественно мясомолочного направления.

Таким образом, в Калмыцкой автономной области большой процент земельного фонда изначально не подходил для ведения земледелия из-за особенностей климата и почвенного покрова. С другой стороны, политика активного внедрения земледелия среди кочевых хозяйств привела к широкому распространению полеводческих работ в регионе, пусть даже и не в значительных объемах. Распространенность земледелия обуславливалась наличием пахотоспособных земель, общая площадь которых исчислялась ориентировочно в 225,7 тыс. га. Эту площадь можно было значительно увеличить при условии мелиоративных работ, прежде всего в районе Сарпинских озер и строительстве водоподъемных установок в приморских рай-онах4. По климатическим и почвенным условиям устойчивым полеводство было только в Большедербетовском улусе, где оно являлось ведущей отраслью хозяйства. В остальных улусах этот вид хозяйства носил второстепенный характер.

В 1928 г. (перед началом массовой коллективизации) хозяйства в Калмыкии распределялись так: 52,2 % скотоводческих, 26,7 % земледельческо-скотоводческих, 12,5 % рыболовецких, 8,6 % про- чих5. При этом 13,6% земледельческо-скотоводческих хозяйств не имели ни одной десятины посева, 47,6% — до 6 десятин, 26,5% хозяйств — от 6 до 16 десятин и только 12,3% хозяйств имели свыше 16 десятин посева в среднем. Последняя группа хозяйств, которую мы условно назовем «кулацкой», в 1928 г. сосредоточила у себя 48 % поголовья скота и 42,5 % посевов6. Это свидетельствовало о значительной экономической дифференциация хозяйств Калмыкии и о том, что часть населения находилась в экономической зависимости от «кулацкой» группы хозяйств Калмыкии.

Массовая коллективизация в Калмыкии началась осенью 1929 г., после проведения кампании по экспроприации хозяйств бывших нойонов, зайсангов и крупных скотоводов. При этом заданные сроки и темпы коллективизации были изначально невыполнимыми. Калмыцкий обком ВКП(б) постановил коллективизировать батрацко-бедняцкие и середняцкие хозяйства в Большедербетовском улусе (зона «первого макрорайона») на 100% к 15 февраля 1930 г.; в Мало-дербетовском и Манычском улусах (зона «второго макрорайона») на 100 % к 1 апреля 1930 г.; в Икицохуровском, Багацохуровском, Ян-дыко-Мочажном, Эркетеневском, Хошеутовском (зоны «третьего» и «четвертого макрорайонов») на 50 % к 1 апреля 1930 г.7. Реальное развитие процесса массовой коллективизации в 1929–1930 гг. можно увидеть в таблице 1.

Таблица 1. Распределение посевных площадей в Калмыкии в 1929–1930 гг. (в га)8

|

1929 г. |

1930 г. |

|

|

Совхозы |

— |

— |

|

Колхозы |

3 073 (4,2 %) |

37 962 (54,5 %) |

|

Учреждения |

270 (0,4 %) |

1 011 (1,4 %) |

|

Простейшие объединения и единоличники |

70 406 (95,4 %) |

30 522 (43,9 %) |

|

Итого |

73 749 (100 %) |

69 615 (100 %) |

Как видно, заявленные планы по сплошной коллективизации планы выполнены не были, однако вновь созданные колхозы к концу 1930 г. сконцентрировали у себя большую часть посевных площадей. Любопытно отметить, что в Калмыкии в 1929 г. было организовано 3 совхоза, в 1930 г. — как минимум, еще 2, однако посевные площади у них отсутствуют. По всей видимости, они еще не начали проводить посевы.

В целом процесс завершения массовой коллективизации в Калмыкии, учитывая кочевой образ жизни калмыков и колебания в курсе партии («головокружение от успехов» и т.п.), затянулся на несколько лет. Только в 1939 г. кочевники в целом были переведены на оседлость, а коллективизация в целом завершена. Динамику роста посевных площадей в колхозах Калмыкии и их долю в общем объеме посевных площадей можно оценить по таблице 2.

Таблица 2. Распределение посевных площадей в Калмыкии в 1930– 1936 гг. (в га)9

|

1930 г. |

1933 г. |

1934 г. |

1935 г. |

1936 г. |

|

|

Колхозы |

37 962 |

82 546 |

88 118 |

99 486 |

108 900 |

|

Совхозы |

0 |

14 414 |

20 717 |

36 421 |

44 092 |

|

Итого |

37 962 (54,5 %) |

96 960 (87,7 %) |

108 835 (83,5 %) |

135 907 (86,52 %) |

153 592 (91,59 %) |

|

Единоличники и личные подворья колхозников |

30 522 |

13 558 |

21 485 |

21 175 |

14 705 |

|

Всего |

69 615 |

110 518 |

130 320 |

157 082 |

167 697 |

Как видно из данной таблицы, в результате интенсификации сельского хозяйства в улусах заметно увеличилась площадь посевов в целом (почти в 2,5 раза). Посевные площади колхозов после пертурбаций 1931–1932 гг. уверенно росли, но без сколь-нибудь заметных рывков. Заметен резкий рост посевных площадей совхозов, которые увеличились более чем в 3 раза. При этом следует учесть, что в указанный период многократно увеличилось и количество совхозов (с 3 до 16, включая зерносовхоз № 112 «Калмыцкий»), причем большинство из них были созданы не путем выделения из действующих, а формировались заново на новых территориях10.

Если проанализировать площадь посевов единоличников и личных подворий колхозников, то здесь мы увидим любопытную картину. К концу 1933 г. посевные площади этой категории лиц вполне логично сократились более чем в 2 раза, однако в 1934 г. мы фиксируем резкий рост. По всей видимости, это было связано с бунтами в Ивановской области в 1932 г., после которых Сталин открыл колхозные рынки, на которых разрешил колхозникам и единоличникам продавать излишки своей продукции, увеличил площадь личных подсобных хозяйств колхозников и разрешенные объемы производимых продуктов11. В 1936 г. мы отмечаем заметное сокра- щение площади посевов единоличников, что, на наш взгляд, стало следствием политики налогового прессинга, предпринятого государством в 1934–1935 гг.12.

Колхозы, несмотря на зонирование, четко не разделялись на животноводческие или полеводческие. Отдельно выделялись только рыболовецкие колхозы. Каждый колхоз в той или иной мере занимался одновременно скотоводством и полеводством. Даже в скотоводческих районах колхозы занимались земледелием, при этом оно было подчинено потребностям животноводства (сенокошение, выращивание многолетних трав для кормов и т.д.).

Для того, чтобы понять какое место занимали колхозы в структуре земледелия Калмыкии в разные годы, проанализируем доли засеваемых площадей по отдельным группам сельскохозяйственных растений в динамике по каждому сектору по отдельности. Результаты анализа приведены в таблице 3.

Таблица 3. Доля засеваемых площадей по отдельным группам сельскохозяйственных растений и по секторам в 1931–1934 г. (в %)13

|

tt |

м о X и о и |

л м о X ^ |

W к

^ |

К со X ^ |

К W |

о и |

|

|

озимые |

1931 г. |

0,2 |

62,5 |

0,6 |

23,8 |

12,9 |

100 |

|

1932 г. |

0,1 |

91,6 |

0,6 |

0 |

7,7 |

100 |

|

|

1933 г. |

14,1 |

73,1 |

1,3 |

0 |

11,5 |

100 |

|

|

1934 г. |

11,4 |

69,8 |

0,7 |

0 |

18,1 |

100 |

|

|

зернобобовые |

1931 г. |

0,8 |

82,6 |

1,1 |

6,7 |

8,8 |

100 |

|

1932 г. |

18,2 |

75,1 |

0,8 |

0 |

5,9 |

100 |

|

|

1933 г. |

13 |

73,5 |

3,6 |

0,1 |

9,8 |

100 |

|

|

1934 г. |

19,4 |

65,4 |

0,9 |

0 |

14,3 |

100 |

|

|

технические |

1931 г. |

7,7 |

68,2 |

1,4 |

7,8 |

14,9 |

100 |

|

1932 г. |

1,3 |

88,7 |

0,8 |

0 |

9,2 |

100 |

|

|

1933 г. |

7,2 |

73,2 |

3,1 |

0 |

16,5 |

100 |

|

|

1934 г. |

10,8 |

71,9 |

1,3 |

0 |

16 |

100 |

|

картофель |

1931 г. |

11,2 |

62,1 |

3 |

3,7 |

20 |

100 |

|

1932 г. |

0 |

67,2 |

17,5 |

0 |

15,3 |

100 |

|

|

1933 г. |

7,6 |

50,3 |

22,1 |

0 |

20 |

100 |

|

|

1934 г. |

6,4 |

62,2 |

8,2 |

0 |

23,2 |

100 |

|

|

бахчеогородные |

1931 г. |

2,3 |

66,3 |

3,8 |

7,5 |

20,1 |

100 |

|

1932 г. |

0,5 |

62 |

10,5 |

0,1 |

26,9 |

100 |

|

|

1933 г. |

7,6 |

52,9 |

12,3 |

0 |

27,2 |

100 |

|

|

1934 г. |

7,4 |

57,6 |

5 |

0 |

30 |

100 |

|

|

прочие (в основном, кормовые травы) |

1931 г. |

0,7 |

88,9 |

0 |

4,9 |

5,5 |

100 |

|

1932 г. |

23,2 |

59,4 |

9,9 |

0,5 |

7 |

100 |

|

|

1933 г. |

51,6 |

35,8 |

12,1 |

0 |

0,5 |

100 |

|

|

1934 г. |

87,5 |

2,3 |

10,2 |

0 |

0 |

100 |

Из таблицы 3 видно, что совхозы Калмыкии в 1931 г. занимали незначительную часть посевных площадей, но в 1932–1933 гг. происходит заметное увеличение их доли в общей структуре посевов, особенно в сферах зернобобовых культур и кормовых трав. Однако в целом в земледелии лидировали колхозы. В некоторых категориях их удельный вес достигал 91,6 %. В большинстве остальных случаев он составлял не менее 50 %. Доля посевов учреждений была очень маленькой, за исключением картофеля и огородно-бахчевых культур, что было в целом характерно почти для всей страны. Доля личных посевов колхозников была достаточно высокой в 1931 г. (особенно среди озимых культур, засеянных в 1930 г.), но в последующие годы эта категория практически исчезает в общей структуре. Одновременно с этим сектор единоличников продолжает функционировать, подтверждая незавершенность процесса сплошной коллективизации к тому времени. При этом почти по всем группам сельскохозяйственных культур (если не считать «прочих») мы наблюдаем «проседание» доли посевов у единоличников в 1932–1933 гг. и заметный рост в 1934 г. Причины этому мы уже объясняли ранее.

Если говорить о конкретных культурах земледелия, то наиболее распространенными культурами региона являлись озимая и яровая пшеница, занимавшая 34,28 % ко всей посевной площади 1930 г. Урожайность основных культур, выращиваемых в Калмыкии, при- ведена в таблице 4 в сравнении со средними дореволюционными показателями.

Таблица 4. Урожайность основных земледельческих культур в 1928–1930 гг. (в ц с 1 га)14

|

Культуры |

1928 г. |

1929 г. |

1930 г. |

Средняя урожайность за 10 лет (1905–1915 гг.) |

|

Озимая рожь |

3,2 |

2,9 |

1,2 |

4 |

|

Озимая пшеница |

1,5 |

3,3 |

1,2 |

4,8 |

|

Яровая пшеница |

2,3 |

2,5 |

1,5 |

— |

|

Ячмень |

2,3 |

3,3 |

1,5 |

7,4 |

|

Горчица |

— |

2,8 |

0,9 |

4,5 |

|

Кукуруза |

2,9 |

6,6 |

2,7 |

6 |

Как видно, реакция земледельцев в Калмыкии на массовую коллективизацию была примерно такой же, как и во всей стране: урожайность почти всех культур стала сокращаться, притом, что средние показатели и так заметно отставали от дореволюционных.

Тем не менее, несмотря на падение урожайности, в 1931 г. Западный улус не только обеспечил себя зерновой продукцией, но и дал государству 250 тыс. ц товарного хлеба15. Также была успешно проведена одна из важнейших для животноводческого хозяйства кампания — сеноуборка. План сенокошения, спущенный руководством Нижне-Волжского края (400 тыс. га), был выполнен на 169 %, а встречный план Калмыцкой автономной области (646 тыс. га) — на 105 %16.

В рамках курса на интенсификацию сельского хозяйства в Калмыкии начали внедрять новые культуры, которые ранее здесь не выращивались. Показатели распространения этих культур приведены в таблице 5.

Таблица 5. Площадь посевов новых земледельческих культур в 1928–1930 гг. (в га)17

|

Культуры |

1928 г. |

1929 г. |

1930 г. |

|

Хлопок |

42 |

224 |

389 |

|

Соя |

— |

— |

104 |

|

Клещевина |

— |

— |

274 |

|

Подсолнух |

407 |

707 |

1 163 |

Однако новые культуры в целом не играли значимой роли в общей структуре посевов. В этом можно убедиться, обратившись к статистике, например, за 1934 г., приведенной в табл. 6. Для наглядности сведения по посевам колхозов и единоличников приведены раздельно.

Таблица 6. Посевная площадь земледельческих культур в 1934 г. (в га)18

|

Культуры |

Колхозы |

Единоличники |

|

|

Озимые |

Пшеница |

3 434,3 |

7,3 |

|

Рожь |

23 473,7 |

6 894,5 |

|

|

Итого |

26 908 |

6 901,8 |

|

|

Яровые колосовые, включая просо и горчицу |

Пшеница |

21 699,5 |

2 595,65 |

|

Ячмень |

5 681,9 |

1 412,85 |

|

|

Просо |

15 152 |

4 733,6 |

|

|

Овес |

332,6 |

3 |

|

|

Горчица |

7 097,92 |

2 163,15 |

|

|

Итого |

49 963,92 |

10 908,25 |

|

|

Итого озимых и яровых |

76 871,92 |

17 810,05 |

|

|

Пропашные и поздно-убираемые технические культуры |

Кукуруза |

3 502,9 |

452,45 |

|

Подсолнух |

1 614,9 |

110,5 |

|

|

Клещевина |

287,25 |

― |

|

|

Хлопок |

823 |

― |

|

|

Сорго |

258 |

― |

|

|

Лен |

18 |

6 |

|

|

Табак |

73 |

― |

|

|

Итого |

6 577 |

568,95 |

|

|

Бахчеогородные культуры и картофель |

Огород |

400,27 |

204,5 |

|

Бахча |

2 332,26 |

888,45 |

|

|

Картофель |

975,81 |

272,5 |

|

|

Итого |

3 708,34 |

1 365,45 |

|

|

Однолетние травы |

7 |

― |

|

Как видно, в изучаемый период основными культурами для Калмыкии оставались пшеница и рожь. На третьем месте по площади посевов было просо, на четвертом — горчица (высокодоходная культура, которая активно выращивалась в Калмыкии и до революции 1917 г.), на пятом — ячмень. Если анализировать отдельно показатели посевов единоличников, то они уступали колхозам по всем показателям. Впрочем, по некоторым культурам они имели относительно значимые площади посевов (рожь, просо, горчица, ячмень), не говоря уже об огородах и бахчах.

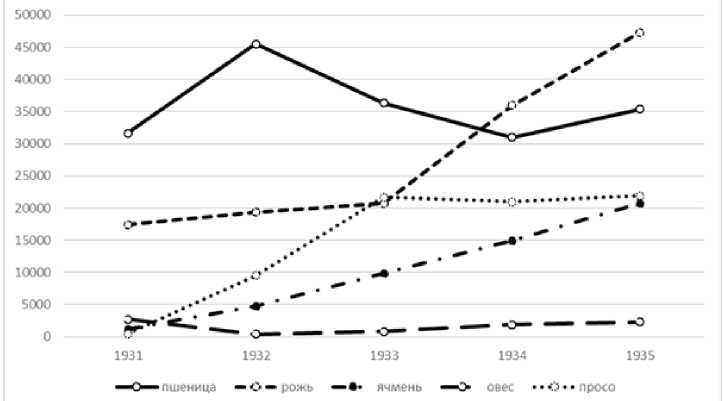

Изменения площади посевов основных земледельческих культур в Калмыкии в 1931–1935 гг. отражены на графике 1.

-

График 1. Посевные площади основных земледельческих культур в 1931–1935 гг. (в га)19

График 1 показывает, что показатели посевных площадей основных земледельческих культур в Калмыкии были неустойчивыми, хотя в целом их объем заметно увеличился. Например, в 1932 г. наблюдался заметный рост посевов пшеницы, но затем они начали снижаться, и в 1935 г. этот показатель был сопоставим с данными 1931 г. В то же время, посевы ржи и ячменя демонстрируют стабильный рост. В 1931–1933 гг. росли показатели проса, но в 1934–1935 гг. они фактически «застыли» на одном уровне. На очень низком уровне оставались показатели овса, что может показаться странным для животноводческого региона, но не надо забывать о степных пастбищах и посевах кормовых трав, относившихся к другой категории.

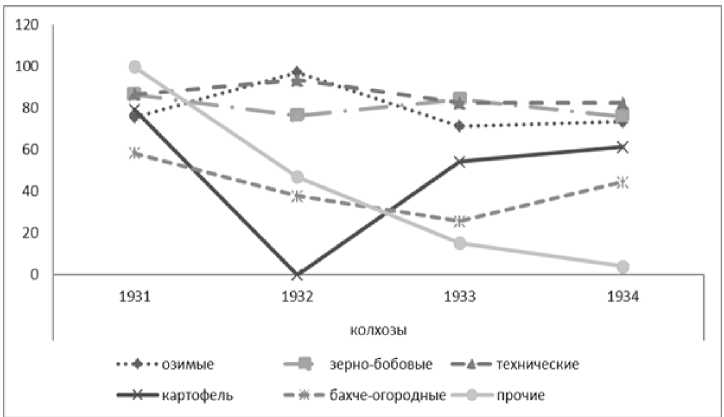

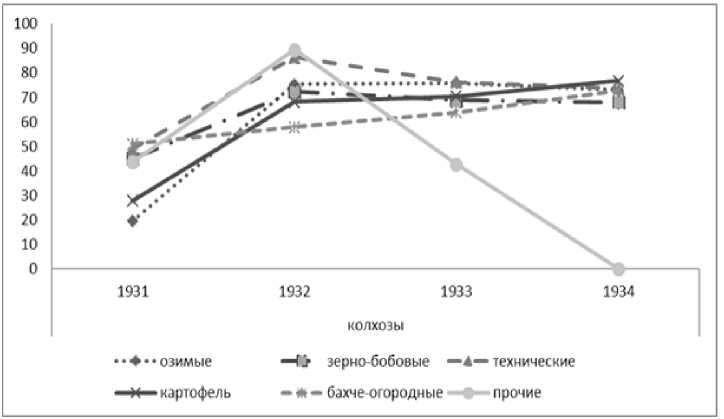

Теперь проведем анализ по посевам групп сельскохозяйственных растений в колхозах в исследуемый период в разрезе улусов и с учетом их доли по секторам. Следует заметить, что в январе 1930 г. Калмыцкий облисполком осуществил кардинальную реформу административно-территориального устройства, отказавшись от традиционного районирования по этническо-родовому принципу, и перераспределил все территории внутри региона среди пяти вновь созданных улусов, созданных по территориально-экономическому принципу: 1) Западный (совпадал с «первым макрорайоном»); 2) Центральный; 3) Сарпинский (совпадали большей частью со «вторым макрорайоном»); 4) Приволжский (совпадал с «четвертым макрорайоном» и частично с «третьим макрорайоном»); 5) Приморский (совпадал частично с «третьим макрорайоном», но прибрежные колхозы, как правило, были рыболовецкими и в данной статье не анализируются). Также в самостоятельный район была выделена столица автономии – г. Элиста с пригородными селами (Аршан, Лола, Джурак, Ярта и др.). Позже административная реформа была продолжена: в ноябре 1934 г. появился Черноземельский улус (совпадал с «третьим макрорайоном»), в январе 1935 г. – Приморский улус был разделен на Лаганский и Долбанский улусы. Поэтому поулусный анализ был проведен только за период 1931–1934 гг. Результаты анализа приведены в графиках 2–720.

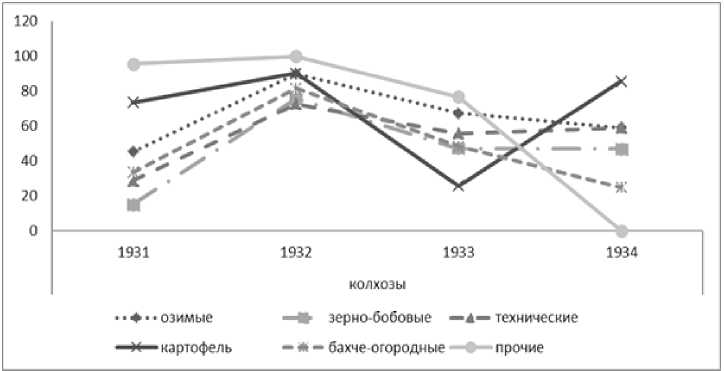

График 2. Доля засеваемых площадей по группам сельскохозяйственных растений в колхозах Западного улуса в 1931–1934 г. (в %)

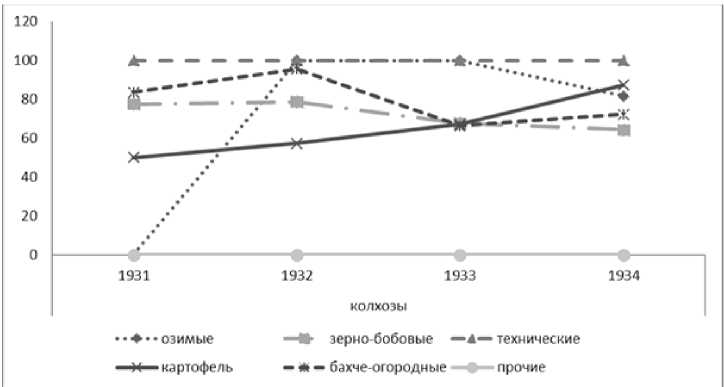

График 3. Доля засеваемых площадей по группам сельскохозяйственных растений в колхозах Сарпинского улуса в 1931–1934 г. (в %)

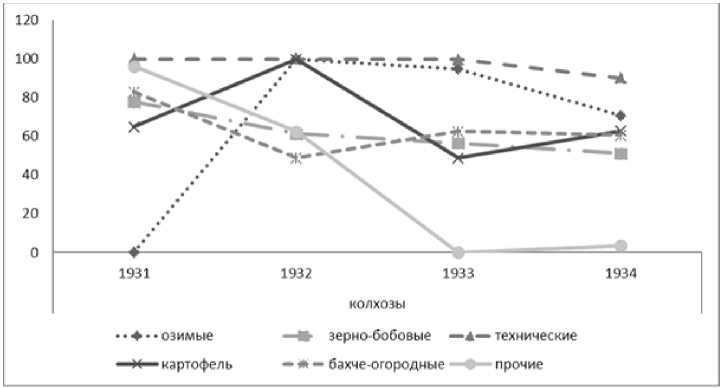

График 4. Доля засеваемых площадей по группам сельскохозяйственных растений в колхозах Центрального улуса в 1931–1934 г. (в %)

-

График 5. Доля засеваемых площадей по группам сельскохозяйственных растений в колхозах

Приволжского улуса в 1931–1934 г. (в %)

График 6. Доля засеваемых площадей по группам сельскохозяйственных растений в колхозах Приморского улуса в 1931–1934 г. (в %)

-

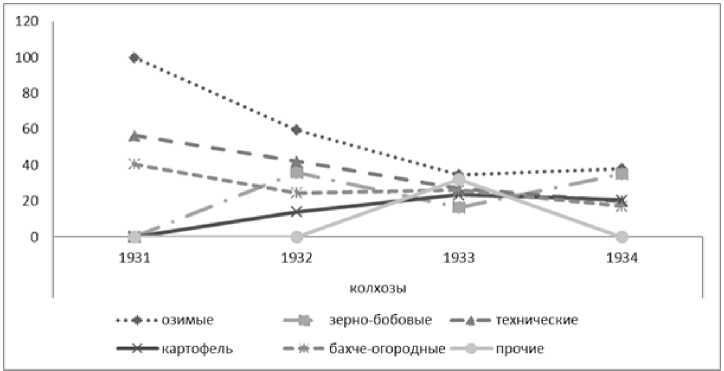

График 7. Доля засеваемых площадей

по группам сельскохозяйственных растений в колхозах г. Элисты спригородными селами в 1931–1934 г. (в %)

Практически во всех улусах мы фиксируем сокращение доли посевов «прочих культур» (в основном, многолетних кормовых трав), что объясняется многократным повышением этого показателя во вновь создаваемых совхозах.

Для колхозов земледельческого Западного улуса характерна высокая доля посевов зерновых и технических культур, при этом посадки картофеля в 1932 г. упали до нуля, но затем восстановились. В 1931 г. посевы кормовых трав производились только в колхозах Западного улуса, но с созданием зерносовхоза № 112 «Калмыцкий» и совхозов № 105 и 383 этот показатель начинает резко уменьшаться и к 1934 г. полностью исчезает21. У колхозов Сарпинского улуса мы фиксируем повышение уровня основных сельскохозяйственных культур в 1932 г. (включая картофель и бахче-огородные культуры), после чего эти показатели держатся примерно на одном уровне (даже создание совхозов № 2, 10, 12 и 819 в разные годы не повлияли на статистику)22. В колхозах Центрального улуса также заметен рост основных сельскохозяйственных культур в 1932 г., после чего этот показатель начинает стабильно и заметно падать, как за счет усиления совхозов, многократно увеличивших свои посевы в 1933 г., так и за счет деятельности единоличников, активизировавшихся после ослабления давления государства в 1933–1934 гг., особенно по озимым и бахче-огородным культурам. Сильнее всего у колхозов «просели» посадки картофеля – в 1933 г. с 90,2 % до 25,6 %, но в 1934 г. этот показатель вновь вырос до уровня 1932 г. (85,5 %)23.

Для колхозов Приволжского улуса характерна относительно ровная динамика доли посевов. Это связано, прежде всего, с отсутствием совхозов в этом районе, которые не влияли своей деятельностью на статистические показатели. Единоличники, как и в других улусах, активизировались в 1933–1934 гг., но их доля посевов была относительно невелика и больше концентрировалась в бахче-ого-родных культурах. Характерно, что в 1931 г. посевы озимых в улусе не производились вовсе, но стали активно применяться уже со следующего года. Посевов кормовых трав в этом улусе не было24. Относительно ровной (за некоторыми исключениями) выглядит и динамика доли посевов в Приморском улусе. Посевы озимых в 1931 г. здесь производились только единоличниками (в этом улусе был специально созданный кулацкий поселок, куда ссылали кулаков «3-й категории»), но затем первенство перехватили колхозы. В целом единоличники этого района концентрировались на выращивании зернобобовых и бахче-огородных культур, картофеля, занимая в этой сфере от четверти до трети посевов25. Для колхозов Элисты и пригородных сел характерны достаточно низкие доли посевов почти по всем культурам. При этом единственный совхоз мало влиял на эту статистику. Гораздо более заметное влияние оказали посевы учреждений. Элиста — единственный район, в котором этот сектор имел достаточно высокие показатели по всем культурам, а посевы кормовых трав в 1934 г. даже достигли 100 %. Как и в других улусах мы наблюдаем активизацию единоличников, особенно в 1934 г. в области озимых и технических культур, причем по последнему показателю они даже обошли колхозы26.

Почти во всех улусах доля личных посевов колхозников в 1932– 1934 гг. равна нулю. Лишь в 1931 г. они проявляли какую-то активность. Например, в Западном улусе доля личных посевов колхозников достигала 10,8 % озимых и 18,4 % бахче-огородных культур, но в дальнейшем эти показатели исчезают27. Небольшая активизация в 1932 г. наблюдалась в Элисте и пригородных селах, особенно при посевах кормовых трав, но с 1933 г. в статистике этого сектора вновь появляются сплошные нули28.

Таким образом, проведенный анализ позволил прийти к следующим выводам. В 1-й пол. 1930-х гг. сплошная коллективизация сельского хозяйства в Калмыкии еще не была завершена, хотя охват колхозамиисовхозамидостигал90%. Вэтотпериодпроисходитрезкое увеличение количества совхозов, которые к 1935 г. представляли собой значимый сектор экономики региона. Тем не менее, в области земледелия колхозы Калмыкии занимали лидирующие позиции почти по всем показателям, причем полеводческие работы осуществлялось почти во всех животноводческих колхозах, не говоря уже о зерновых. Однако, несмотря на это, индивидуальные хозяйства продолжали существовать, а их доля в общем объеме сельскохозяйственного производства к середине 1930-х гг. даже увеличилась. Увеличиваются засеваемые площади, усиливается интенсификация сельского хозяйства, в том числе за счет внедрения новых технологий и культур (хлопка, сои и т.д.). Большая часть продуктов земледельческого производства колхозов использовалась для внутренних нужд региона, его населения и экономики, и лишь небольшая часть продукции имела товарный характер и поставлялась за пределы Калмыкии.

При этом в земледельческом производстве Калмыкии мы видим процессы, характерные для страны в целом. Урожайность по всем сельскохозяйственным культурам была довольно низкой по сравнению с дореволюционными показателями. При этом в 1930 г. мы наблюдаем заметное снижение урожайности, произошедшее в ответ на насильственную коллективизацию. В 1932 г. в результате усиления давления государства площади посевов возрастают, но эффективность колхозного земледелия остается низкой. В 1933–1934 гг. в ответ на послабления единоличникам происходит заметный рост посевов у этой категории лиц, однако после усиления налогового пресса в 1935 г. наблюдается процесс снижения этого показателя.