Реабилитационный потенциал больных миастенией

Автор: Романова Т.В., Калашникова В.В., Романов Д.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Нервные болезни

Статья в выпуске: 1 т.16, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель: выявление индивидуально-психологических характеристик, определяющих реабилитационный потенциал больных миастенией. Материал и методы. В обследование включена однородная группа пациентов с целью нивелирования влияния тяжести состояния на полученные результаты. Обследовано 25 больных генерализованной формой миастении, находившихся в стабильном компенсированном состоянии. Использована методика «Реабилитационный потенциал личности». Качество жизни исследовали при помощи опросника SF-36. Результаты. Пациенты были разделены на две подгруппы согласно субъективной оценке качества жизни. Первую подгруппу составили пациенты с низкими значениями психологического компонента качества жизни (15 человек); во вторую подгруппу включены пациенты с показателями по данной шкале, сходными с группой контроля (10 человек). Приведены результаты сравнения подгрупп по основным показателям методики «Реабилитационный потенциал личности», представлен корреляционный анализ зависимости параметров опросника SF-36 и показателей реабилитационного потенциала. Заключение. Психологический компонент качества жизни больных миастенией в наибольшей степени зависит от внутренней картины болезни и эмоционального состояния. Оказывая направленное психокоррекционное воздействие, можно достичь повышения реабилитационного потенциала пациента.

Индивидуально-психологические характеристики, качество жизни, миастения, психокоррекция, реабилитационный потенциал

Короткий адрес: https://sciup.org/149135536

IDR: 149135536 | УДК: 616.74-036.868

Текст научной статьи Реабилитационный потенциал больных миастенией

с хроническим заболеванием является стрессом и требует специфической адаптации.

Для решения вопросов адаптации и реабилитации больных с тяжелыми хроническими заболеваниями введено понятие «реабилитационный потенциал». Термин предложен в 1973 г. В. П. Беловым и И. Н. Ефимовым [4]. Реабилитационный потенциал — это биологические и социально-психологические возможности индивида компенсировать ограничения жизнедеятельности, сформировавшиеся вследствие болезни или дефекта. Реабилитационный потенциал определяет потенциальные возможности организма к компенсации или восстановлению нарушенных функций, а реабилитационный прогноз — предполагаемую вероятность реализации потенциала. Реабилитационный потенциал — понятие комплексное, включающее биологические, психологические и социальные аспекты. Принципиальное изменение подхода к реабилитации хронических больных: определение не степени утраты, а степени сохранности морфологических структур и функций органов, возможности их восстановления — потребовало разработки принципиально других методов оценок, позволяющих оценить приспособительные возможности организма [5]. Адекватные представления о природе дезадаптации, свойствах и пределах реабилитационного потенциала обозначаются исследователями в качестве необходимых предпосылок эффективности лечебно-реабилитационных мероприятий.

Цель : выявление индивидуально-психологических характеристик, определяющих реабилитационный потенциал больных миастенией.

Материал и методы. В обследование включена однородная группа пациентов с целью нивелирования влияния тяжести состояния на полученные результаты. Обследовано 25 больных генерализованной формой миастении, находившихся в стабильном компенсированном состоянии. Степень тяжести заболевания оценивали по международной шкале оценки тяжести миастении (MGFA) [6]. Согласно этой шкале, к 1-му классу относят больных с изолированными глазодвигательными нарушениями, ко 2-му классу — больных с генерализованной слабостью легкой степени выраженности, к 3-му классу — среднетяжелой, 4-му — тяжелой степени выраженности, 5-му классу — кризисные состояния с ИВЛ или без нее, зондовое питание. Пациенты, относящиеся ко 2, 3 и 4-му классу, делятся на подгруппы: А — без значимых бульбарных и/или дыхательных нарушений, В — с доминированием бульбарных и/или дыхательных нарушений.

Все обследованные больные по тяжести состояния относились ко 2-му классу по шкале MGFA: 22 человека (88%) имели 2А класс тяжести, 3 человека (12%) имели 2В класс. Возраст больных составил от 35 лет до 61 года. Средний возраст: 49,1 [38,0; 54,3] лет. Среди обследованных было 18 (72%) женщин и 7 (28%) мужчин. Профессиональную деятельность сохранили 9 человек (36%), 16 пациентов (64%) на момент обследования не работали, 7 (28%) имели инвалидность. Все обследованные пациенты ранее имели более тяжелые формы миастении (3–4-й класс по MGFA), но в процессе лечения (иммуносупрессивная терапия, тимэктомия) достигли снижения степени тяжести состояния до уровня 2А, 2В класса. Все пациенты на момент обследования получали поддерживающую иммуносупрессивную терапию глюкокортикоидными гормонами в дозе 8–20 мг через день и нуждались в приеме небольших доз пиридостигмина бромида (60-120 мг/сутки). Все больные находились в стабильном состоянии и не имели прогрессирования болезни, как минимум, в течение трех месяцев до обследования. Средняя продолжительность болезни составила12,4±3,2 года. Следовательно, с момента начала заболевания прошел достаточный промежуток времени, необходимый для формирования стойкой внутренней картины болезни и способов приспособления к ней. Таким образом, получена возможность исследовать относительно устойчивые личностные показатели.

Обследование осуществлялось в 2018 г. в амбулаторном режиме в рамках наблюдения за больными в условиях Самарского областного миастенического центра после получения добровольного информированного согласия пациентов.

Для исследования индивидуально-психологического аспекта реабилитационного потенциала больных миастенией использована методика «Реабилитационный потенциал личности». Методика разработана И. Ю. Кулагиной и Л. В. Сенкевич в 2011 г. и апробирована в 2012–2013 гг. [7]. Методика представляет собой опросник, предназначенный для лиц старше 16 лет, имеющих хронические заболевания. Опросник включает 28 вопросов с тремя вариантами ответов и может применяться как в групповой форме, так и индивидуально. Методика позволяет судить об особенностях личности пациентов. Опросник включает пять шкал, соответствующих пяти компонентам реабилитационного потенциала: мотивационному (максимальное количество баллов 12), эмоциональному (максимальное количество баллов 8), самооценочному (8 баллов) и коммуникативному (8 баллов), а также внутренней картине болезни (20 баллов). Общий уровень реабилитационного потенциала (РП) 56 баллов. Для получения сопоставимых значений сырые баллы переводят в проценты от максимального количества баллов в данной шка- ле. Условное распределение баллов по уровням: до 33% — низкий уровень; 34-66% — средний уровень; 67-100% — высокий уровень.

Внутренняя картина болезни (ВКБ) является особым компонентом реабилитационного потенциала. Она учитывается при определении реабилитационного потенциала в целом и анализируется как самостоятельный показатель.

Для оценки степени адаптации пациента к болезни использована методика оценки качества жизни, связанного с болезнью. В современных руководствах под «качеством жизни» понимается интегральная характеристика физического, психологического, эмоционального и социального функционирования больного, основанная на его субъективном восприятии [8]. Необходимо отметить, что с помощью оценки качества жизни исследуется не степень нарушения, а то, как пациент переносит имеющееся у него заболевание или определенный способ его лечения. Качество жизни (КЖ) исследовалось при помощи опросника SF-36 (Health Status Survey). Опросник SF-36 — один из самых распространенных опросников качества жизни, применяемых как в общепопуляционных, так и в специальных исследованиях [8]. Он состоит из 36 вопросов, которые формируют 8 шкал: ФФ — физическое функционирование; РФФ — ролевое физическое функционирование; ИБ — интенсивность боли; ОЗ — общее состояние здоровья; ЖА — жизненная активность; СФ — социальное функционирование; РЭФ — ролевое эмоциональное функционирование; ПЗ — психологическое здоровье. Показатели каждой шкалы варьируются от 0 до 100 баллов, где 100 баллов представляют полное здоровье, т. е. «идеальную» норму. Первые четыре шкалы в совокупности отражают физический компонент качества жизни (ФК), остальные четыре шкалы — психологический компонент (ПК).

Для сравнения показателей качества жизни исследованной группы больных миастенией опросник SF-36 использовался в группе контроля, которую составили 15 практически здоровых людей со сходными половыми и возрастными характеристиками (10 женщин и 5 мужчин) в возрасте от 35 до 63 лет (48,5 [39,5; 52,8]).

Анализ данных проводили с использованием программного обеспечения SPSS для Windows (версия 22.0, SPSS, Chicago IL). Характер распределения данных методом Шапиро–Уилка. Описание признаков, имеющих нормальное распределение, представлялось в виде M±SD, где М — среднее арифметическое, SD — стандартное отклонение; для признаков с распределением, отличным от нормального, результаты представлялись в виде Ме [Q1; Q3], где Me — медиана, Q1 и Q3 — первый и третий квартили. Для анализа взаимосвязи признаков использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена, для оценки значимости различий — U-критерий Манна–Уитни.

Результаты. На первом этапе получены численные показатели физического и психологического компонентов качества жизни для каждого пациента с помощью методики SF-36. Все показатели прошли статистическую обработку, по результатам которой выявлено отсутствие корреляционных связей между показателями физического и психологического компонентов (rs=–0,20). Иными словами, показатели являются независимыми, снижение психологического компонента качества жизни не зависит от тяжести физического состояния больного миастенией. На ос-

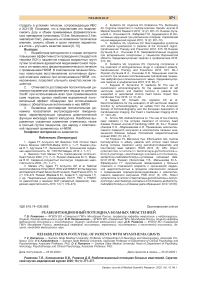

Рис. 1. Показатели опросника SF-36 в обследованных подгруппах: ЖА — жизненная активность; СФ — социальное функционирование; РЭФ — ролевое функциональное функционирование; ПЗ — психологическое здоровье;

ПК — психологический компонент

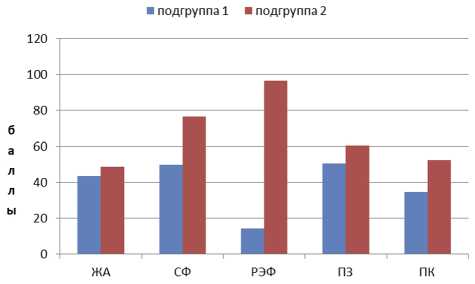

Рис. 2. Показатели методики «Реабилитационный потенциал личности» (Кулагина И. Ю., Сенкевич Л. В.) в группах сравнения:

РПЛ — реабилитационный потенциал личности; ВКБ — внутренняя картина болезни; РП — реабилитационный потенциал

новании сравнения полученных данных с показателями группы контроля проведено разделение пациентов на две подгруппы: подгруппа 1 — больные со сниженным показателем психологического компонента качества жизни (15 человек); подгруппа 2 — пациенты, у которых данный показатель не отличался от такового в группе контроля (10 человек). Результаты сравнения подгрупп представлены на рис. 1. В подгруппе 1 выявлено снижение по всем шкалам психологического компонента качества жизни. Сильнее всего снижен показатель ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием пациента (РЭФ).

Проведено сопоставление социально-демографических показателей в подгруппах. Различий подгрупп по полу, возрасту и длительности заболеваний получено не было. Однако в подгруппе 2 было в 2 раза больше пациентов, продолжавших трудовую деятельность.

На втором этапе исследования фокусом нашего интереса стала комплексная методика по изучению реабилитационного потенциала пациентов.

Среднее значение общего показателя РП в исследованной группе в целом составило 58,0±12,3%, что соответствует среднему уровню. Высокий уровень реабилитационного потенциала выявлен у 7 пациентов, низкий у одного. Большая часть больных (17 человек) показала средний уровень реабилитационного потенциала. В подгруппе 1 ни у одного пациента не было получено высокого уровня РП; среднее значение составило 54,3±13,6%. В подгруппе 2 среднее значение показателя составило 60,8±7,1%.

Результаты исследования по методике «Реабилитационный потенциал личности» (РПЛ) представлены в табл. 1.

Согласно представленным в табл. 1 данным, у пациентов со сниженным показателем психологического компонента качества жизни (подгруппа 1) значения по всем параметрам опросника ниже, чем у пациентов со среднепопуляционным показателем качества жизни (подгруппа 2).

Качественный сравнительный анализ данных (рис. 2) свидетельствует о том, что в обеих подгруппах наибольшие численные показатели имеют мотивационный компонент, отражающий степень активности больного в отношении сохранения и восстановления здоровья, и самооценочный компонент, характеризующий степень сформированности представлений пациента о своих наиболее значимых ка- чествах и степень принятия себя в роли больного. Статистически значимые различия между подгруппами выявлены по шкале «эмоциональный компонент» (U=36,5, при p<0,05). Полученные результаты свидетельствуют о том, что для пациентов подгруппы 1 общий эмоциональный фон отклонен в негативную сторону и снижена возможность регуляции эмоциональных реакций, связанных с болезнью.

Данные корреляционного анализа показателей методики РПЛ и опросника SF-36 представлены в табл. 2.

С учетом приведенных в табл. 2 данных выявлена корреляционная зависимость между следующими показателями:

-

— значения по шкале жизненной активности (ЖА) находятся в прямой зависимости от показателей по шкале внутренней картины болезни (ВКБ) (rs=0,4 при p<0,05);

-

— показатель жизненной активности (ЖА) имеет прямую корреляционную зависимость с показателем эмоционального компонента реабилитационного потенциала (rs=0,4 при p<0,05), отражающего динамику эмоционального фона жизни больного в связи с заболеванием;

-

— показатель психического здоровья (ПЗ), характеризующий общий показатель положительных эмоций, наличие или отсутствие тревожных и депрессивных симптомов, имеет прямую корреляционную зависимость с показателем эмоционального компонента реабилитационного потенциала (rs=0,5 при p<0,01);

-

— отмечена также зависимость этого показателя от коммуникативного компонента реабилитационного потенциала (rs=0,5 при p<0,01), раскрывающего специфику значимых социальных связей и динамику межличностных отношений во время болезни, и от показателя внутренней картины болезни (rs=0,5 при p<0,01);

-

— показатель ролевого эмоционального функционирования (РЭФ) находится в прямой зависимости от эмоционального компонента реабилитационного потенциала (rs=0,5 при p<0,01).

По итогам проведенного анализа составлена программа психокоррекции для больных с миастенией, где учтены выявленные зависимости психологического компонента качества жизни и личностных параметров.

Программа имела целью: повышение реабилитационного потенциала за счет влияния на внутреннюю

Таблица 1

Результаты исследования реабилитационного потенциала в группах сравнения, %

|

Шкалы |

Подгруппа 1 |

Подгруппа 2 |

U |

P |

|

Внутренняя картина болезни |

48,6 |

51,7 |

59,0 |

0,4 |

|

Мотивационный компонент |

64,4 |

71,2 |

47,0 |

0,1 |

|

Эмоциональный компонент |

43,7 |

55,5 |

36,5 |

0,0* |

|

Самооценочный компонент |

66,0 |

72,2 |

53,5 |

0,2 |

|

Коммуникативный компонент |

61,6 |

63,8 |

62,5 |

0,6 |

|

Общий уровень РП |

54,3 |

61,0 |

54,0 |

0,3 |

П р и м еч а н и е : * — различия статистически значимые (p<0,05).

Таблица 2

Показатели ранговой корреляции Спирмена параметров опросника «Реабилитационный потенциал личности» и показателей SF-36

|

Показатели SF-36 и опросника РПЛ |

ЖА |

СФ |

РЭФ |

ПЗ |

Психологический компонент |

|

ВКБ |

0,4* |

0,2 |

0,3 |

0,5** |

0,4 |

|

Мотивационный компонент |

0,3 |

0,0 |

0,3 |

0,3 |

0,3 |

|

Эмоциональный компонент |

0,4* |

0,2 |

0,5** |

0,5** |

0,6** |

|

Самооценочный компонент |

0,0 |

0,0 |

0,2 |

0,2 |

0,1 |

|

Коммуникативный компонент |

0,3 |

0,1 |

0,2 |

0,5** |

0,4 |

|

Общий РП |

0,3 |

0,1 |

0,3 |

0,5* |

0,3 |

Примечание: * — статистически значимый (p<0,05); ** — статистически значимый (p<0,01); РПЛ — реабилитационный потенциал личности; ВКБ — внутренняя картина болезни; ЖА — жизненная активность; СФ — социальное функционирование; РЭФ — ролевое функциональное функционирование; ПЗ — психологическое здоровье.

Таблица 3

Общий показатель реабилитационного потенциала до и после курса психокоррекции

|

Пациент |

До психокоррекции |

После психокоррекции |

U |

P |

|

1 |

43 |

61 |

18 |

0,3 |

|

2 |

48 |

65 |

20 |

0,1 |

|

3 |

33 |

58* |

25 |

0,0 |

|

4 |

50 |

68* |

25 |

0,0 |

|

5 |

49 |

70* |

25 |

0,0 |

П р и м еч а н и е : * — различия статистически значимые (p<0,05).

картину болезни и его эмоциональный компонент; снижение тревожности; повышение коммуникативной компетентности.

В психокоррекционной программе приняли участие 5 пациентов со сниженным показателем психологического компонента качества жизни и низким реабилитационным потенциалом. Для достижения целей психокоррекции с каждым пациентом проведено по 4 индивидуальные встречи длительностью 40–60 минут. Психокоррекцию осуществляла В. В. Калашникова. Психокоррекционная работа включала проективные техники, техники самовнушения, релаксации, а также тренинг коммуникативной компетентности.

На заключительном этапе проведена оценка эффективности проведенной программы с помощью оценки общего показателя реабилитационного потенциала (табл. 3).

У всех пациентов показатели РП значительно повысились по сравнению с первоначальными значениями. В четырех случаях реабилитационный потен- циал стал соответствовать высокому уровню. У трех пациентов из пяти различия показателя являются статистически значимыми (p<0,05), что свидетельствует об эффективности разработанной программы психокоррекции (см. табл. 3).

Обсуждение. Работы, посвященные изучению реабилитационного потенциала хронически больных, в основном имеют медико-социальную направленность и сосредоточены на повышении эффективности реабилитации инвалидов путем использования реабилитационного прогноза при составлении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида [9]. Исследований, посвященных изучению природы дезадаптации, индивидуально-психологическим характеристикам, влияющим на формирование реабилитационного потенциала личности, в доступной литературе крайне мало [5].

Оценка качества жизни пациентов с миастенией проведена в ряде отечественных и зарубежных исследований [10-12]. В большинстве работ, как и в нашем исследовании, были получены самые низкие ре- зультаты по шкалам «общего здоровья», «ролевого функционирования» и «эмоционального ролевого функционирования». Выявлены корреляционные зависимости клинических факторов и качества жизни. Степень тяжести болезни, характер течения, длительность заболевания, возраст начала болезни существенно влияли на показатели качества жизни. Работ, посвященных анализу взаимосвязи показателей качества жизни больных миастенией и психологических характеристик личности, в доступной литературе недостаточно [13]. Новизну данного исследования составило получение данных об отсутствии корреляционных связей между показателями физического и психологического компонентов качества жизни (rs=–0,2).

Основной вектор работ, посвященных изучению психологических особенностей больных миастенией, ориентирован на исследование аффективной сферы (тревожность и депрессия) [14]. Пациенты с миастенией показали статистически значимое повышение уровня тревоги и депрессии по сравнению со здоровыми. Ранее нами проводилось исследование психологических особенностей больных миастенией [15]. Было выявлено, что больные миастенией имеют следующие признаки психосоциальной дезадаптации: высокий уровень тревожности, снижение фрустраци-онной толерантности, низкую стрессоустойчивость, неадекватные типы реагирования на болезнь, неэффективные копинг-стратегии. В предыдущей работе обследованная группа пациентов была неоднородной и включала больных с различной степенью тяжести заболевания, в различной степени компенсации, получавших различную терапию. В настоящее исследование включена однородная группа пациентов с целью нивелирования влияния тяжести состояния на полученные результаты. Все больные находились в стабильном состоянии и не имели прогрессирования болезни, как минимум, в течение трех месяцев до обследования.

Работ, посвященных исследованию адаптационного и реабилитационного потенциала больных миастенией, в доступной литературе не найдено.

Анализ данных показал, что степень сформиро-ванности адекватной внутренней картины болезни оказывает прямое влияние на жизненную активность пациента, его энергетический ресурс. Терапевтическое влияние на общий эмоциональный фон, выработка его положительной динамики в ситуации болезни способны оказать положительное влияние на жизненную активность пациента и успешность его ролевого функционирования в ситуации болезни. Оказывая направленное психотерапевтическое воздействие на коммуникативную сферу пациентов, можно достичь повышения его реабилитационного потенциала. Терапевтически снижая уровень тревожности пациентов, можно положительно воздействовать на психологический компонент качества жизни. На основании полученных результатов выявлены мишени для психокоррекционной работы. Составлена и успешно апробирована психокоррекционная программа, направленная на повышение реабилитационного потенциала личности.

Заключение. Результаты работы позволили сделать следующие выводы:

-

1. Отсутствие корреляционных связей между показателями физического и психологического компонентов качества жизни свидетельствует в пользу того, что данные показатели не являются зависимыми, могут изменяться и оцениваться независимо друг от друга.

-

2. Психологический компонент качества жизни больных миастенией в наибольшей степени зависит от внутренней картины болезни и эмоционального состояния.

-

3. Степень сформированности адекватной внутренней картины болезни оказывает прямое влияние на жизненную активность пациента, его энергетический ресурс.

-

4. Психокоррекционное воздействие на общий эмоциональный фон и его положительная динамика способны оказать позитивное влияние на жизненную активность пациента и успешность его ролевого функционирования в ситуации болезни.

-

5. Оказывая направленное психотерапевтическое воздействие, можно достичь повышения реабилитационного потенциала пациента.

Исследование реабилитационного потенциала больных миастенией позволило выявить психологические факторы, влияющие на качество жизни больных миастенией. Намечены мишени для проведения психокоррекции. Адаптационные возможности личности зависят от определенных индивидуально-личностных параметров, при воздействии на которые с помощью направленной психокоррекции можно достичь повышения реабилитационного потенциала и улучшения качества жизни. Полученные результаты могут иметь практическое значение, указывая на то, что различные аспекты психосоциальной поддержки должны быть добавлены к стандартным терапевтическим программам.

Список литературы Реабилитационный потенциал больных миастенией

- Andersen JB, Engeland A, Owe JF, et al. Myasthenia gravis requiring pyridostigmine treatment in a national population cohort. European Journal of Neurology 2010; 17 (12): 1445-50.

- Owe JF, Daltveit AK, Gilhus nE. Causes of death among patients with myasthenia gravis in Norway between 1951 and 2001. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry 2006; 77 (2): 203-7.

- Binks S, Vincent A, Palace J. Myasthenia gravis: a clinical-immunological update. J Neurology 2016; 263: 826-34.

- Belov VP, Efimov IN. The rehabilitation potential of a chronically ill patient: analysis, content, evaluation. Vrachebno-trudovaya ekspertiza: Socialno-trudovaya reabilitaciya invalidov 1975; 2: 26-31. Russian (Белов В. П., Ефимов И. Н. Реабилитационный потенциал хронически больного: анализ, содержание, оценка. Врачебно-трудовая экспертиза: Социально-трудовая реабилитация инвалидов 1975; 2: 26-31).

- Klemesheva UN, Voskresenskaya OH. Rehabilitation potential and its assessment in diseases of the nervous system. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2009; 5 (1): 120-3. Russian (Клемешева Ю. Н., Воскресенская О. Н. Реабилитационный потенциал и его оценка при заболеваниях нервной системы. Саратовский научно-медицинский журнал 2009; 5 (1): 120-3).

- Jaretzki AI, Barohn RJ, Ernstoff RM. Myasthenia Gravis: Recommendations for clinical research standarts. Neurology 2000; 55: 16-23.

- Kulagina lYu, Senkevich LV. The rehabilitation potential of the individual in various chronic diseases. Cultural Historical Psychology 2015; 1 (11): 50-60 (Кулагина И. Ю., Сенке-вич Л. В. Реабилитационный потенциал личности при различных хронических заболеваниях. Культурно-историческая психология 2015; 1 (11): 50-60).

- Novik AA, lonova Tl. Guide to the study of the quality of life in medicine. Moscow: Olma, 2007; 313 p. Russian (Новик А. А., Ионова Т. И. Руководство по исследованию качества жизни в медицине. М.: Олма, 2007; 313 с.).

- Voskresenskaya ON, Klemesheva YuN, Akimova TN. The rehabilitation potential of persons with disabilities with the consequences of cerebral stroke and the influence on it of factors characterizing the organization of rehabilitation assistance. S. S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry 2012; 112 (8): 25-30. Russian (Воскресенская О. Н., Клемешева Ю. Н., Акимова Т. Н. Реабилитационный потенциал инвалидов с последствиями церебрального инсульта и влияние на него факторов, характеризующих организацию реабилитационной помощи. Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова 2012; 112 (8): 25-30).

- Osos EL, Kulikova SL. Quality of life in patients with myasthenia gravis. Neurology and Neurosurgery: Eastern Europe 2012; 2 (14): 111-2. Russian (Осос Е. Л., Куликова С. Л. Качество жизни у пациентов с миастенией гравис. Неврология и нейрохирургия: Восточная Европа 2012; 2 (14): 111-2).

- Twork S, Wiesmeth S, Klewer J, et al. Quality of life and life circumstances in German myasthenia gravis patients. Health Qual Life Outcomes 2010; 8: 129-31.

- Utsugisawa K, Suzuki S, Nagane Y, et al. Health-related quality-of-life and treatment targets in myasthenia gravis. Muscle Nerve 2014; 50 (4): 493-500.

- Zaslavsky LH, Khurshilov AB, Skornyakova EN. Quality of life and psycho-emotional disorders in patients with myasthenia. Clinician 2015; 9 (4): 35-8. Russian (Заславский Л. Г., Хурши-лов А. Б., Скорнякова Е. Н. Качество жизни и психоэмоциональные расстройства у больных миастенией. Клиницист 2015; 9 (4): 35-8).

- Konkova DU, Karnaukh VN. Affective disorders in myasthenia. Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics 2016; 8 (4): 21-4. Russian (Конькова Д. Ю., Карнаух В. Н. Аффективные нарушения при миастении. Неврология, нейропсихиа-трия, психосоматика 2016; 8 (4): 21-4).

- Romanova TV. The study of the psychological characteristics of patients with myasthenia. Doctor.ru 2013; 5 (83): 34-7. Russian (Романова ТВ. Исследование психологических особенностей больных миастенией. Доктор. ру 2013; 5 (83): 34-7).