Реализация фильтра повышения резкости в системе остаточных классов на FPGA

Автор: Кучуков Виктор Андреевич, Червяков Николай Иванович

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Теоретические основы технологий передачи и обработки информации и сигналов

Статья в выпуске: 4 т.13, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье предложена эффективная реализация фильтра повышения резкости на основе оператора Лапласа в системе остаточных классов (СОК). Показано, что использование приближенного метода для выполнения проблемных операций в СОК позволяет получить существенный выигрыш. Исследован вопрос о выборе динамического диапазона для реализации фильтра. Проведено моделирование на FPGA Xilinx Kintex 7, получено количество используемых слайсов и максимальная частота работы схемы.

Система остаточных классов, фильтр повышения резкости

Короткий адрес: https://sciup.org/140191783

IDR: 140191783 | УДК: 004.932.4 | DOI: 10.18469/ikt.2015.13.4.01

Текст научной статьи Реализация фильтра повышения резкости в системе остаточных классов на FPGA

Повышение резкости изображений находит свое применение в различных отраслях – от цифровой печати до технического контроля в промышленности и систем военного назначения [1]. Аппаратная реализация фильтрации видеоизображений является важной прикладной задачей, для эффективного решения которой применяются различные программно-аппаратные методы и алгоритмы. Одним из способов введения параллельности вычислений является использование системы остаточных классов (СОК).

Фильтры повышения резкости

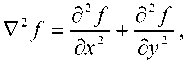

С математической точки зрения повышение резкости может быть достигнуто пространственным дифференцированием, которое усиливает перепады и разрывы изображений и не подчеркивает области с медленным изменением уровней яркости. Простейшим изотропным оператором, основанным на производных и применяемым для повышения резкости, является лапласиан [2]

где для частной второй производной используется формула

= Дх + !^)+ Дх - v у)~1Дх, у), ох"

где f(x, у) – значение яркости изображения в точке с координатами .

Применение оператора Лапласа выделяет разрывы уровней яркости и подавляет области со слабым ее изменением. В итоге получается изображение с темным фоном, содержащее сероватые линии на месте контуров и других разрывов. Для получения изображения с увеличенной резкостью необходимо из исходного изображения вычесть его лапласиан, то есть где – исходное изображение и изображение с повышенной резкостью. Подставляя в оператор (2) лапласиан (1) и определение второй частной производной, получим

g(x,y)= Дх, j) - /(х + 1, у) - /(х - 1, j) +

+ 2/(х, у^ - Дх, у +1) - /(х, у -1) + 2/(х, у) =

= -Дх - L у) - Дх, у -1) + 5/(х, у) -

-/(х,у + 1)-/(х + 1, у).

Запишем полученные коэффициенты в виде матрицы, тогда

' -f^-ty) '

~Дх, ^-1) 5/(х, у) -/(х, v + 1) , ч -/(x + l,v) ?

или, задавая (2) в виде маски, получим

'О -1 0Л

-1 5 -1

<° -1 Д

Включение диагональных направлений в формулу (2) позволяет дополнительно увеличить резкость и приводит к маске

'о -1 o'

-1 9 -1 .° “' °>

Применение маски к исходному изображению является поэлементной операцией и выполняется по-пиксельно. Рассмотрим в качестве примера применение маски к фрагменту изображения с размерностью равной размерности маски. Результатом такой операции будет значение результирующего пикселя.

|

' 15 |

10 |

3 л |

' 0 |

-1 |

0^ |

||

|

2 |

4 |

16 |

* |

-1 |

5 |

-1 |

= |

|

J30 |

210 |

200? |

V0 |

-1 |

0 V |

= 150 + 10-(-1)+3-0 + 2-(-1)+4-5 + 16-(-1) +

+ 230 • О + 210 • (-1)+ 200 ■ О =

= -10-2 + 20-16-210 = -218.

Так как диапазон значений пикселей равен [0,255], то все значения меньше нуля округляются до нуля, а все значения больше 255 – до 255. Таким образом, результатом вычислений будет значение пикселя равное 0.

Система остаточных классов

Большое количество исследований посвящено поиску эффективных средств цифровой обработки изображений, среди которых выделяется применение системы остаточных классов [3-4]. СОК определяется набором положительных взаимно простых модулей Ц, т, ,...,№„}, и любое число Хе[о, М-1], где М = р^ т; – динамический ;=1

диапазон, однозначно представляется упорядоченным набором остатков kxv,X,,...,Xn\ где х, = X mod т{ . Для представления отрицательных чисел динамический диапазон разбивается на равные части, и можно однозначно представить любое число X , удовлетворяющее одному

М-1 из выражений

М-1

при нечетном

М и -—<Х< — -\ при четном м [5].

Проблема выбора набора модулей особо актуальна при аппаратной реализации цифровой обработки изображений. Так, в [6] в качестве набора модулей взят набор Ь""1 +1,2" -1,2"} при и = 3, то есть {5, 7, 8} с динамическим диапазоном М = 280 – это мотивируется тем, что значения пикселей расположены в диапазоне от 0 до 255, что входит в диапазон [0, 280) . В качестве маски используется оператор Лапласа, заданный матрицей (4). Однако в [6] не учитываются случаи, когда на вход подаются матрицы

<255 255 255) <0 о

255 0 255 и 0 255

(255 255 255) (О О

О' О 0?

тогда результаты будут -2040 и 2295 соответственно, или, округляя по правилам фильтрации, 0 и 255. Если рассмотреть данный пример в СОК, получим (0, 4, 0) и (0,6,7), или, в позиционной системе счисления, 200 и 55. Данная ошибка связана с переполнением диапазона. Чтобы избежать этого, необходимо вычислить минимальное и максимальное значения, которые для фильтра (4) (-1)-8-255 = -2040 и 9-255 = 2295. Тогда минимальный динамический диапазон должен быть равен [О, 4590) , и очевидно, что набора модулей {5, 7, 8} не хватает.

Приближенный метод определения знака и восстановления числа

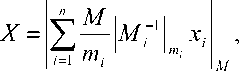

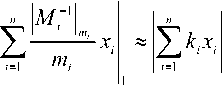

Если при выполнении сложения и умножения преимущества системы остаточных классов очевидны, то выполнение немодульных операций, таких как определение знака, переполнения диапазона, сравнение чисел, является проблемным [7]. В [8-9] показан приближенный метод сравнения чисел в СОК, основанный на использовании относительных величин анализируемых чисел к полному диапазону, определяемому Китайской теоремой об остатках (КТО) [10], согласно которой позиционное число определяется выражением:

где М,. = — и М’1 – мультипликативная ин ' 1ТЦ 1 1

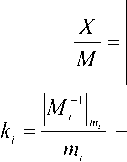

версия м, относительно т.. Если левую и пра- вую части выражения (5) разделить на величину м , то получим приближенное значение

константы выбранной СОК.

Для восстановления числа умножим (6) на м . В отличие от восстановления числа с помощью КТО, в данном методе нет необходимости находить остаток по большому модулю м . Чтобы определить знак числа , воспользуемся следу-

X 1

ющим правилом: если , то число положи- X 1 М 2

тельное, если , то число отрицательное.

Таким образом, мы имеем весь математический аппарат как для десятичной системы, так и для системы остаточных классов, чтобы реализовать выполнение фильтра повышения резкости.

FPGA реализация фильтра повышения резкости

Моделирование фильтрации изображения с помощью маски (3) было проведено на FPGA Xilinx Kintex 7 XC7K70T, на вход которой подавались 8-битные числа со значениями пикселей изображения в оттенках серого. Так как хранение всего изображения размерности MxN в LUT’ах FPGA занимает значительную площадь, нами был использована FIFO-структура размерности 2N + 2M - 3 бит. Докажем достаточность данного числа.

Для первого выполнения фильтра необходимо иметь в памяти 2N + 3 значений пикселей (первые две строки и количество столбцов фильтра). После выполнения фильтрации первой строки изображения, при переходе на вторую, необходимо накопить дополнительно два пикселя. Всего таких накоплений будет М-3 . Перемножая и складывая следующие величины, получим 2N + 2M-3 бит.

В качестве системы оснований была выбрана система вида {2" -1, 2",2"+1 -1} при /7=4, то есть {15,16,31}, c динамическим диапазоном М = 7440 . Данный набор выбран в связи с относительной простотой аппаратной реализации операции нахождения остатка от деления по данным модулям. На вход FPGA также подавались 8-битные числа, которые после блока перевода в СОК заполняли две FIFO-структуры, содержащие 4-битные числа, и одну, содержащую 5-битные числа.

Далее процесс фильтрации проходил по трем параллельным потокам по модулям 15, 16 и 31, после чего данные поступали на блок сравнения и восстановления числа. Для определения позиционной характеристики была использована формула (6). Поскольку аппаратная реализация рациональных чисел весьма проблематична, константы были умножены на 2 , где X = Plog2 цМД – наименьшее значение, при котором восстановление позиционной характеристики из представления в СОК будет корректным [9], M^^L^i-^V м – динамический диапазон. Тогда после умножений и сложений в формуле (6) берется остаток по модулю 2 . Для определения отрицательных чисел было проведено сравнение с 0.5 -2N, а для определения выхода за 255 – сравнение с 17969, что соответствует значению, полученному по формуле (6) для числа 255 и умноженному на 2- .

Результаты моделирования

Для моделирования была использована FPGA Xilinx Kintex 7 XC7K70T и стандартное изображение Lena с разрешениями 64x64, 128x128 , 256x256,, 375x375 и 512x512. В качестве критериев оценки были использованы максимальная частота работы схемы и количество использованных слайсов.

Результаты моделирования показаны в таблице 1. Стоит заметить, что этап трассировки СОК реализации для изображения 512x512 закончился с ошибкой из-за большого числа сигналов.

Таблица 1. Результаты моделирования фильтрации

|

Количество используемых слайсов |

Максимальная частота работы, МГц |

|

|

64x64 |

1862 |

80 |

|

128x128 |

3716 |

76 |

|

256x256 |

7946 |

75 |

|

375x375 |

10054 |

73 |

|

512x512 |

10180 |

72 |

Заключение

Таким образом, в работе показана применимость СОК для задач фильтрации изображений. Показаны критерии выбора динамического диапазона, введена FIFO-структура определенного размера, что повышает эффективность использования FPGA. Применение приближенного метода сравнения чисел позволяет улучшить скорость работы по сравнению другими методами. Моделирование на FPGA Xilinx Kintex 7 XC7K70T позволило определить необходимые аппаратные затраты для представленных разрешений изображений.

Работа выполнена при поддержки базовой части государственного задания СКФУ №2563.

Список литературы Реализация фильтра повышения резкости в системе остаточных классов на FPGA

- Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. М.: Техносфера, 2012. -1104 с.

- Rosenfeld A., Kak A. Digital Picture Processing//Academic Press, Incorporated. V.1, 1982.

- Червяков Н.И. Реализация высокоэффективной модулярной цифровой обработки сигналов на основе программируемых логических интегральных схем//Нейрокомпьютеры: разработка, применение. №10, 2006. -С. 24-36.

- Ammar A., Al Kabbany A., Youssef M., Amam A. A secure image coding scheme using residue number system//Radio Science Conference, 2001. NRSC 2001. Proceedings of the Eighteenth National, IEEE. V.2, 2001. -P. 399-405 DOI: 10.1109/NRSC.2001.929397

- Omondi A., Premkumar B. Residue number systems: theory and implementation//Imperial College Press, 2007. -312 p.

- Taleshmekaeil D. K., Mousavi A. The use of residue number system for improving the digital image processing//Signal Processing (ICSP), 2010. -P. 775-780 DOI: 10.1109/ICOSP.2010.5655920

- Червяков Н.И., Сахнюк П.А., Шапошников А.В., Макоха А.Н. Нейрокомпьютеры в системе остаточных классов. М.: Радиотехника, 2003. -272 c.

- Червяков Н.И., Авербух В.М., Бабенко М.Г., Ляхов П.А., Гладков А.В., Гапочкин А.В. Приближенный метод выполнения немодульных операций в системе остаточных классов//Фундаментальные исследования. №6-1, 2012. -C. 189-193.

- Червяков Н.И., Бабенко М.Г., Ляхов П.А., Лавриненко И.Н. Приближенный метод определения знака числа в системе остаточных классов и его техническая реализация.//Научно-технические ведомости СПбГПУ. Информатика. Телекоммуникации. Управление. Т. 4 (176), 2013. -С. 131-141.

- Акушский И.Я., Юдицкий Д.И. Машинная арифметика в остаточных классах. М.: Сов. радио, 1968. -500 с.