Реализация и совершенствование исследовательских способностей: процедурное моделирование процесса обучения

Бесплатный доступ

Процессно-процедурное моделирование реализации и совершенствования исследовательских способностей раскрывает содержание второго этапа авторской концепции научной подготовки аспирантов и молодых преподавателей в медицинском вузе после диагностики и развития у них исследовательских знаний, умений и навыков. Для организации и функционирования модели реализации и совершенствования исследовательских способностей автором представлен процесс обучения во взаимодействии педагогического инструментария с процедурами: участие обучающегося в научных мероприятиях, создание им новых научных данных, интеграция авторских новых знаний в учебный процесс, разработка методического обеспечения к преподаванию новых знаний. Особенности каждой процедуры раскрывает механизм ее функционирования, имеющий цикличный характер. Концепция обучения направлена на организационно-педагогическую деятельность, развивающую устойчивые исследовательские способности для инноваций преподавателей и воспитывающую их как перспективных и успешных исследователей, которые реализуют свои научные идеи и интегрируют новые знания в учебный процесс, внедряя результаты научных разработок в практику. Процесс ориентирован на совершенствование способностей, позволяющих преподавателю накопить ресурсный пакет исследовательских компетенций для его профессионального роста как исследователя.

Обучение, процессно-процедурное моделирование, исследовательские способности, профессиональный рост

Короткий адрес: https://sciup.org/148100184

IDR: 148100184 | УДК: 378

Текст научной статьи Реализация и совершенствование исследовательских способностей: процедурное моделирование процесса обучения

ПРОЦЕДУРА

ЦИКЛ

ИНСТРУМЕНТ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЦЕДУРА

ИНСТРУМЕНТ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 2

ИНСТРУМЕНТ ОБУЧЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЦЕДУРА

Рис. 1. Модель процессно-процедурного обучения

ПРОЦЕДУРА

«Реализация и совершенствование исследовательских способностей»

Принимая во внимание, что в настоящее время развитие педагогики как науки характеризуется сменой приоритетов, обусловленных «научно организованным переходом от рецептурной к концептуальной педагогике»1, нами разработан концептуальный подход к организации научной подготовки аспирантов и молодых преподавателей, ориентированный на развитие и реализацию исследовательских способностей.

Сформированная в процессе диагностики и развития исследовательских способностей личность преподавателя — исследователя требует продолжения обучения для реализации достигнутых научных результатов в дальнейшей профессиональной деятельности с целью ее продуктивности. Профессионализм преподавателя обеспечивается непрерывным развитием личности, как при усвоении новых научных знаний и приумножении научного опыта, так и при использовании их в педагогической практике. При этом усвоенные специфические умения и навыки становятся инструментом познания и применения новых знаний, что обеспечивает профессиональную успешность.

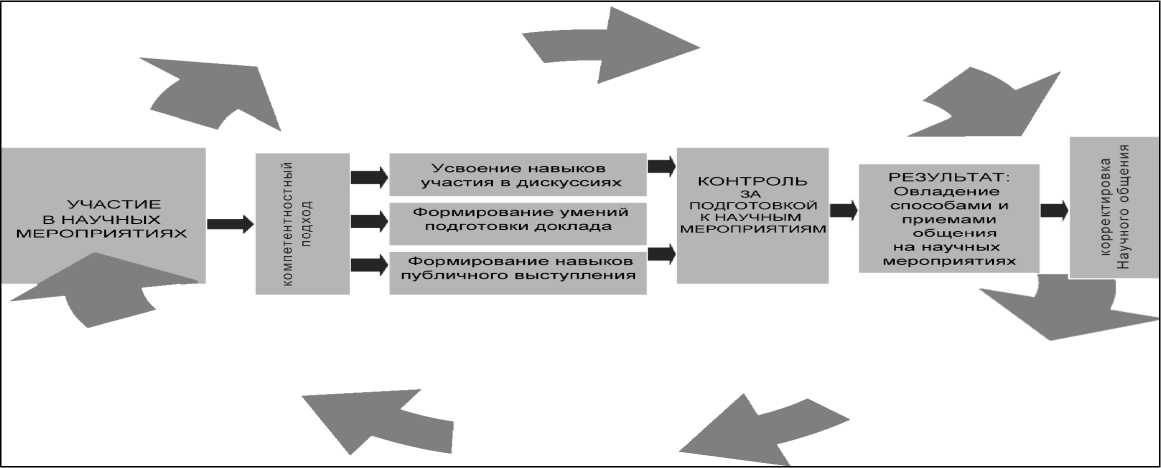

Продолжением развития исследовательских способностей является их реализация и совершенствование, которые непосредственно влияют на профессиональный рост преподавателя. Процессно-процедурное моделирование реализации и совершенствования исследовательских способностей раскрывает содержание второго этапа научной подготовки преподавателя-исследо- вателя. Для организации и функционирования модели процесс обучения представлен во взаимодействии педагогического инструментария с установленными нами процедурами, среди которых: участие обучающегося в научных мероприятиях, включая международный уровень, создание им новых научных данных, интеграция авторских новых знаний в учебный процесс, разработка методического обеспечения к преподаванию новых знаний (рис. 1).

При этом процедуры рассматриваются нами в качестве способов, влияющих на достижение результатов образовательной деятельности. Учитывая, что для успешной профессиональной деятельности требуется постоянное накопление конкурентных преимуществ, процесс обучения рассматривается нами циклично. Поэтому в модели фиксируются «вход» и «выход», а все элементы взаимосвязаны и повторяются в установленном нами порядке. После прохождения каждого цикла выполняется анализ обучения, проводится корректировка результатов и планируются действия по устранению выявленных недостатков в следующем цикле для достижения лучшего результата. Выход цикла становится входом в следующий, в результате чего процесс ориентирован на постоянное улучшение качества обучения.

Все процедуры связаны в единую систему педагогических действий, выполняемых в определенной последовательности для реализации процесса обучения. Каждая процедура решает конкретную задачу в процессе обучения. Процедура «Участие в научных мероприятиях» решает задачу овладения исследователем коммуникативных приемов научного общения в профессио- нальном сообществе. Процедура «Создание научных знаний» способствует разработке научных теорий, расширяющих научные представления в конкретных направлениях и формирующих новые исследовательские знания. Процедура «Интеграция научных знаний в учебный процесс» позволяет расширить научные представления об изучаемых дисциплинах и активизирует инновационную учебную деятельность в вузе. Процедура «Методическое обеспечение к преподаванию новых знаний» ориентирована на разработку методических изданий, содержащих авторские предложения по технологии применения новых научных данных в дополнение к традиционным знаниям, используемых в учебном процессе. Для более глубокого изучения процесса обучения реализации и совершенствования исследовательских способностей нами спроектирован механизм функционирования каждой из обозначенных процедур.

Процедура «Участие в научных мероприятиях» структурирована нами для обучения исследователей коммуникативной культуре (рис. 2). Процедура предусматривает обучение преподавателя — исследователя основным направлениям деятельности, среди которых: активное научное общение на научно-практических и методических конференциях, семинарах, совещаниях, конгрессах, съездах; участие в обсуждениях и научных дискуссиях; работа в исследовательской группе; формирование навыков публичного выступления; соблюдение речевого этикета; навыки написания научных докладов; подготовка презентации результатов исследований.

Педагогическим инструментом, реализующим процедуру, является компетентностный подход. Профессиональная компетентность позволяет оценить главный результат участия в научных мероприятиях - «узнаваемость» преподавателя-исследователя и его научный рейтинг в профессиональном сообществе.

Рис. 2. Моделирование процедуры «Участие в научных мероприятиях» процесса реализации и совершенствования способностей

Для обучения молодых преподавателей коммуникативной активности в Самарском государственном медицинском университете ежегодно организовываются конференции для дипломированных специалистов «Аспирантские чтения» 2 .

Для организаторов обучения и координаторов научных мероприятий основное содержание процедуры заключается в следующих видах деятельности: анализ системы научного общения молодых исследователей; разработка вариантов организации научного общения в коллективе; прогнозирование возможностей общения преподавателя - исследователя с конкретной аудиторией.

Механизм функционирования процедуры носит непрерывный цикличный характер, ориентированный на постоянное улучшение3: выявление возможностей и вариантов эффективного участия преподавателей-исследователей в научных мероприятиях (планирование); использование способов и приемов профессионального об- щения молодых исследователей (реализация); анализ исследовательской активности в профессиональном общении участников научных мероприятий (проверка); коррекция способов и приемов общения на научных мероприятиях (воздействие ).

Таким образом, научные мероприятия развивают у их участников научные представления, формируя современный профессиональный кругозор преподавателей как исследователей. Основными результатами обучения научному общению являются: оперативный обмен научной информацией по приоритетным направлениям науки; приобщение молодых преподавателей к инновационной деятельности; приобретение навыков участия в научных дискуссиях; трансляция научной информации в профессиональные коллективы.

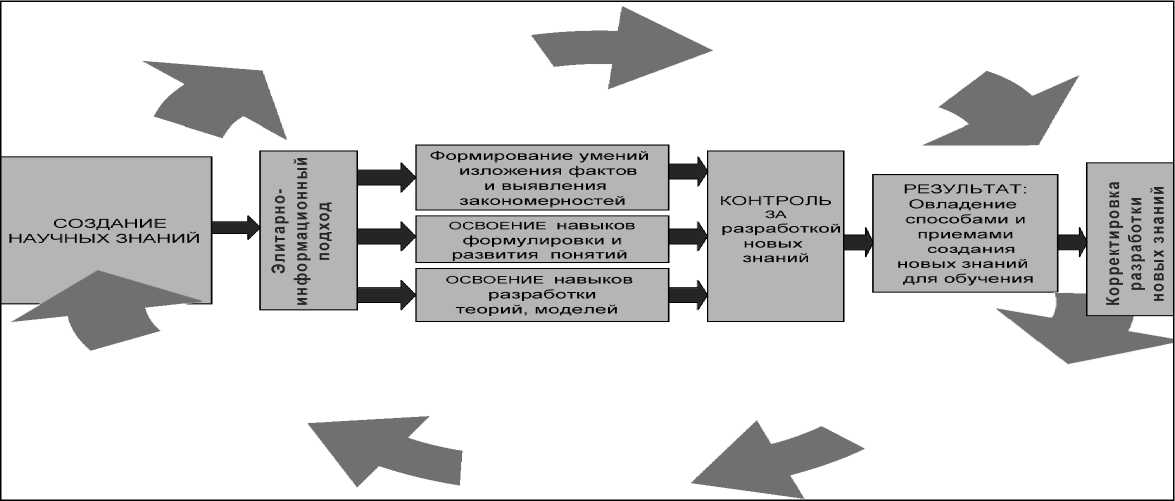

Процесс реализации и совершенствования исследовательских способностей продолжает процедура «Создание научных знаний» (рис. 3). Данная процедура ориентирована на обучение молодых преподавателей аргументировано излагать собственные научные взгляды в виде суждений, теорий, гипотез, концепций. При обуче нии уделяется внимание таким неотъемлемым качествам научных знаний, как: осмысленность и насыщенность конкретным содержанием; умение автора обосновать научные результаты и выявить взаимосвязи полученных фактов и явлений; сформулировать выводы собственного исследования, позволяющие усвоить научные знания и применить их на практике другими специалистами.

При обучении исследователей целесообразно формировать в них основные качества знаний: осознанность, предполагающая осмысление собственных действий и их результатов в соответствии с целью и задачами исследования, а также ответственность за авторские научные разработки, условия, средства и способы их создания; осмысленность, как конкретизация значения созданных научных знаний для профессионального сообщества исследователей и для практической реализации в конкретной отрасли; насыщенность конкретным содержанием, сопровождающимся фактами, подтверждающими научные предположения, с обязательной наглядной демонстрацией посредством таблиц и рисунков.

Рис. 3. Моделирование процедуры «Создание научных знаний» процесса реализации и совершенствования способностей

Именно конкретизация содержания имеет большое значение для исследования, так как соединяет авторские теоретические представления с практической деятельностью. Процедура создания новых знаний сопровождается формированием умений и отработкой навыков по следующим направлениям: 1) Формирование умений в изложении научных фактов. 2) Формирование умений в выявлении закономерностей. 3) Освоение навыков описания терминов и развития понятий. 4) Освоение навыков доказательства идей и формирования убеждений.

Основной формой реализации созданных научных знаний для молодых преподавателей яв ляются материалы, опубликованные в изданиях научных мероприятий, и в научных журналах. Учитывая требования ВАК для соискателей ученой степени кандидата наук об обязательной публикации в рецензируемых научных журналах, в СамГМУ издает в помощь аспирантам и молодым преподавателям межотраслевой научный журнал «Аспирантский вестник Поволжья», редакция которого расположена в отделе аспирантуры и докторантуры. Аспирантам и молодым преподавателям предоставлена возможность опубликования результатов, созданных ими научных знаний, по научным отраслям: философ- ским, юридическим, социологическим, политическим, медицинским.

Таким образом, создание научных знаний характеризует мировоззрение исследователя, определяет его научные предпочтения и убеждения, и является необходимым условием, как реализации, так и совершенствования способностей. Механизм функционирования процедуры носит цикличный характер, начиная с этапов выявления методологических аспектов продуктивной деятельности, ее реализации, анализа приобре тенного исследовательского опыта диссертантов для его преобразования в научные знания — до педагогического воздействия для коррекции эффективности процедуры.

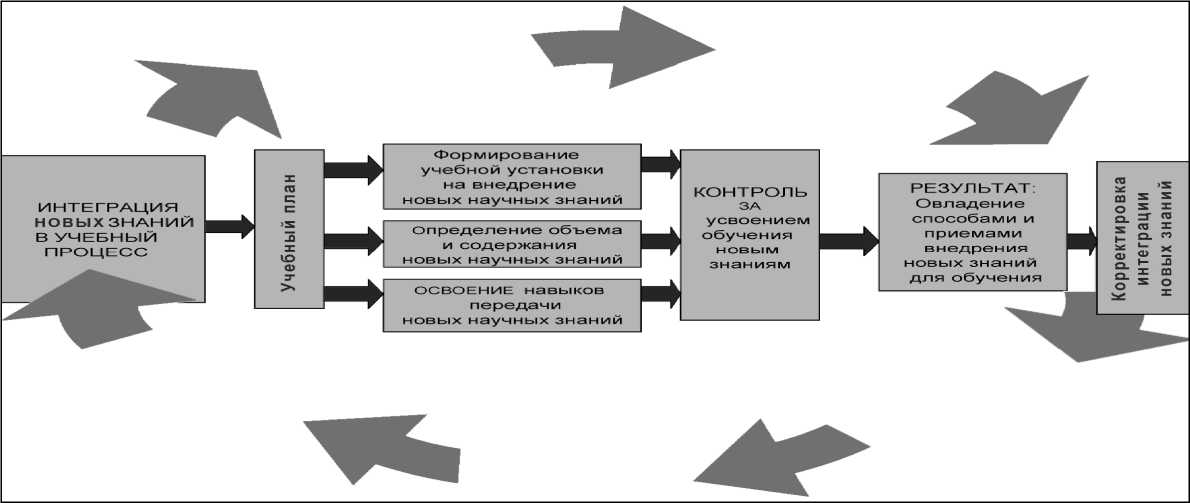

Естественным продолжением создания научных знаний является процедура «Интеграция научных знаний в учебный процесс», влияющая на совершенствование исследовательских способностей преподавателей вузов (рис.4).

Рис. 4. Моделирование процедуры «Интеграция научных знаний в учебный процесс» процесса реализации и совершенствования способностей

Сближение науки и преподавания в высшей школе способствует внедрению в учебный процесс результатов исследований, защищенных в кандидатских диссертациях. Вместе с тем современная педагогика высшей медицинской школы формирует личность преподавателя, деятельность которого направлена на внедрение достижений медицинской науки в преподавание. Однако изучение инновационных медицинских технологий требует обновления оборудования и корректировки учебных дисциплин. С этой целью в рассматриваемой процедуре педагогическим инструментом выступает учебный план, скорректированный с учетом инновационных медицинских технологий. Как нормативный документ учебный план определяет содержание и организацию подготовки по конкретной дисциплине. Разработка учебного плана основывается на содержании квалификационной характеристики будущих врачей по конкретной специальности.

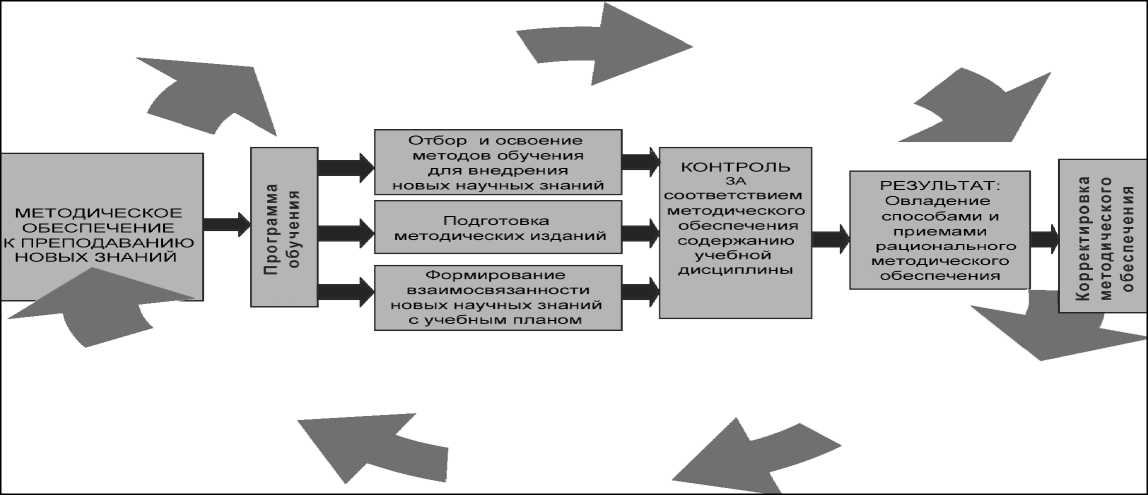

Данная процедура предполагает корректировку учебного плана в следующих аспектах: разработка программы учебной дисциплины; выбор объема и содержания медицинской практики; рациональное соотношение теоретического и практического обучения. Таким образом, интегрируя новые знания в учебный процесс, преподаватель должен руководствоваться учебным планом, скорректированным вузом с учетом новейших научных достижений. Цикл функционирования процедуры открывает разработка учебного плана, включающего сведения о новых знаниях для их применения в учебном процессе, их трансляцию обучающимся, корректировку результатов обучения. Далее для внедрения в преподавание новых знаний целесообразно сформировать пакет методического обеспечения (рис. 5).

Методические материалы включают: разработки, содержащие планирование учебного материала по конкретному курсу; рекомендации, включающие предложения по изучению конкретной дисциплины; авторские программы, существенно новые по содержанию, и дополняющие уже имеющиеся образовательные программы. Педагогическим инструментом выступает программа обучения, отражающая содержание дисциплины.

Спроектированный нами механизм функционирования процедур ориентирован на развитие исследовательских способностей, заключающееся в их реализации и совершенствовании, что обеспечивает дальнейший профессиональный рост преподавателя-исследователя.

Итоги обучения отражаются в усвоении преподавателем-исследователем следующих видов деятельности: 1) познавательная деятельность, которая заключается в усвоении знаний, требуе- мых для самостоятельного выполнения диссертации; 2) репродуктивная деятельность, которая фиксирует практические навыки и умения диссертанта при проведении экспериментов или клинических испытаний и способности в обра ботке полученного материала; 3) творческая деятельность, которая позволяет выполнить анализ фактического материала, выявить закономерности и особенности ключевого вопроса исследования и выстроить авторскую концепцию.

Рис. 5. Моделирование процедуры «Методическое обеспечение к преподаванию новых знаний» процесса реализации и совершенствования способностей

Результатом процесса обучения является достигнутый образовательный уровень в приобретении знаний и опыта для накопления ресурсного пакета компетенций, позволяющих приобрести конкурентные преимущества для успешной научной работы в вузе. При этом дальнейший профессиональный рост преподавателя как исследователя осуществляется через его адаптацию к научной работе и формирование ресурсного пакета компетенций. Пакет «ключевых» компетенций включает наряду с учебной и коммуникативной исследовательскую компетенцию. Итогом овладения знаниями, практическими навыками и умениями становится профессиональная компетентность диссертантов, позволяющая оценить главный результат обучения — самостоятельная продуктивная исследовательская деятельность.

Для оценки качества научной подготовки мы выделили критерии, характеризующие творческие умения обучающихся: самостоятельно определить научную проблему и сформулировать ее; определить способы доказательства научной проблемы; разработать план для решения научной проблемы; создать и обосновать возможные варианты для решения научной проблемы; сформулировать выводы и сделать рекомендации. Качество обучения при моделировании процесса реализации и совершенствования способностей оценивается по конечным результатам, формирующим усвоение необходимого уровня теоретических знаний и практических навыков и умений, которыми должен овладеть выпускник аспирантуры в соответствии с образовательной программой по конкретной научной специально сти. Например, достигнутый уровень исследовательских способностей в соответствии с образовательной программой подтверждает статус аспиранта как состоявшего исследователя. Высокий уровень достигнутых исследовательских способностей характеризует аспиранта как талантливого исследователя — профессионала, что становится гарантией его конкурентоспособности. Талантливый исследователь становится перспек-тивным преподавателем, способным не только к реализации продуктивной исследовательской деятельности, но и постоянному ее совершенствованию.

Основываясь на тезисе, что для совершенствования исследовательских способностей требуется постоянное накопление знаний и расширение опыта в выполнении НИР, мы выстроили образовательный процесс как цепочку последовательных действий, направленных на достижение конкретного результата — приобретение конкурентных преимуществ у преподавателя-исследователя.

Конкурентные преимущества характеризуются достижениями в исследовательской деятельности, основными из которых, на наш взгляд, являются: информационная активность; численность научных изданий и публикаций; наличие ученой степени; активность участия в научных мероприятиях; личный индекс цитируемости научных трудов; изобретательская деятельность; руководство студенческими научными работами; научное руководство аспирантами и соискателями ученой степени; «узнаваемость» в профессиональном научном сообществе; развитие науч- ного направления и формирование научнопедагогической школы.

Изложенный концептуальный подход обучения исследованию апробирован в Самарском государственном медицинском университете. В практику организации научной подготовки аспирантов и молодых преподавателей внедрен аудиторный курс и разработано методическое сопровождение4.

Обучение реализует две задачи. Первая задача направлена на формирование у слушателей курса устойчивой системы знаний, умений и навыков, необходимых для успешной научной работы. Вторая — на реализацию способностей у обучающихся к самостоятельному выполнению исследования. Поставленные задачи помогает решить проблемное обучение, как наиболее продуктивный способ, активизирующий умственные способности аспирантов и молодых преподавателей, формирующий и развивающий преподавателя вуза как исследователя не только на период выполнения диссертации, но и в дальнейшей педагогической деятельности. Такой подход к процессу позволяет реализовать два основных принципа обучения: проблемность и деятельность. При этом принцип проблемности обучения реализуется в двух аспектах: в тематическом содержании курса, что достигается разработкой системы проблем, отражающих основное содержание научной подготовки; в развертывании содержания курса в учебном процессе, что достигается построением обучения, развивающим у слушателей творческую инициативу и интерес в обмене суждениями и научной информацией.

Для реализации процесса обучения нами установлена система методологических проблем научной подготовки и последовательность этапов обучения, что отражено в тематическом содержании курса5: 1) Компетентностный подход в подготовке педагога медицинского вуза к научной деятельности. 2) Характеристика научного исследования. 3) Основные этапы подготовки научной работы. 4) Требования к кандидатской диссертации как квалификационной работе. 5) Понятие о структуре медицинской диссертации и автореферате. 6) Паспорта и номенклатура научных специальностей. 7) Методы выполнения научных исследований, применяемые в медицине. 8) Выбор и утверждение темы диссертации. 9) Планирование и выполнение разделов диссертации. 10) Технология завершающей научной обработки материалов исследования. 11) Самоорганизация исследователя при информационном поиске научной литературы. 12) Методика работы с научной литературой.

Для активизации способностей по усвояемости знаний, приобретению умений и овладению навыками исследовательской работы нами разработана технология программного обучающеоценочного комплекса тестирования исследовательских способностей. Программа ЭВМ является практическим приложением к авторскому учебному курсу для аспирантов «Основы подготовки медицинской диссертации» 6 . Методика тестирования обучающегося заключается в выборе режима тестирования, последовательном выполнении заданий и оценке достигнутых результатов.

Содержание тестов построено на заданиях четырех типов: 1) Однозначный выбор ответа: предлагается несколько вариантов ответа, из которых только один является правильным. 2) Многозначный выбор ответа: несколько вариантов ответа являются правильными. 3) Дополнение пропущенных слов: тестируемый дополняет выбранный вариант ответа с клавиатуры. 4) Перекрестный выбор ответа: тестируемому предлагается два задания и несколько вариантов ответа к ним как с однозначным, так и с многозначным выбором.

За счет использования дифференцированного тестирования и повышения сложности достигается увеличение действенности тестов. Установленный режим редактирования позволяет преподавателю курса корректировать содержание тестов: как добавлять новые темы и вопросы, так и изменять существующие. Таким образом, предложенный в настоящей работе концептуальный подход к организации процесса научной подготовки с его реализацией в конкретном медицинском вузе может применяться как для обучения аспирантов и молодых преподавателей - соискателей ученой степени кандидата медицинских наук, так и для профессионального роста преподавателей как состоявшихся исследователей.

REALIZATION AND MASTERING OF RESEARCH ABILITIES: PROCESS-PROCEDURE MODELING

Список литературы Реализация и совершенствование исследовательских способностей: процедурное моделирование процесса обучения

- Педагогика: Большая современная энциклопедия/Сост. Е.С.Рапацевич. -Мн.: 2005. -С.254.

- Котельников Г.П., Осетрова О.В. Молодые исследователи -научная перспектива университета//В кн.: Аспирантские чтения. Сб. тезисов докл. конф. молодых исследователей. -Самара: 2000. -С. 3 -8

- Котельников Г.П., Косарев В.В., Осетрова О.В. Перспективы развития науки и подготовки кадров в медицинском вузе//В кн.: Аспирантские чтения. Сб. тез. докл.конф. молодых исследователей. -Самара: 2001. -С. 3 -9

- Еремина Н.В., Осетрова О.В. Участие молодых ученых в развитии клинической медицины//В кн.: Аспирантские чтения. Сб. тезисов докл. конф. молодых исследователей. -Самара: 2003. -С. 27 -32

- Осетрова О.В. Молодежный форум ученых-медиков//Нижегородский медицинский журнал. Здравоохранение ПФО. -2004. -№ 1. -С.169 -171.

- ГОСТ Р ИСО 9000 -2001. Системы менеджмента качества. Требования. -М.: 2001.

- Осетрова О.В. Основы подготовки медицинской диссертации: учебное пособие. -Самара: 2009.